空天電傳輸用聚酰亞胺改性與優化研究進展

王健,肖若凡,劉人郢,平安,劉繼奎,李慶民1,

1. 華北電力大學 新能源電力系統國家重點實驗室,北京 102206

2. 華北電力大學 電氣與電子工程學院,北京 102206

3. 北京控制工程研究所,北京 100089

自20世紀60年代起,聚酰亞胺(PI)以其優異的耐高低溫、電氣絕緣以及機械性能,在航空航天領域得到了廣泛應用[1-5]。然而在復雜的空天環境中,即使聚酰亞胺材料的介質特性已較為優異,當其在航天器電傳輸功率部件中被用作絕緣材料時受太空中高低溫的迅速變換及梯度分布、高能帶電粒子、原子氧及等離子體環境等因素的綜合作用,這些外在誘因最終會導致聚酰亞胺絕緣介質發生空天環境中的擊穿、閃絡或靜電放電等現象,從而引發航天器的故障。因此為保障空天電傳輸裝備的運行可靠性,學術與工業界均希望探究極端空天環境下聚酰亞胺的損傷特性及失效機理,并通過功能化改性手段有針對性地調控聚酰亞胺性能。

首先,太空不同區域的環境狀態有很大差異,而對于不同軌道運行的航天器而言,其遭受的空間危害也不盡相同[6]。因而分析聚酰亞胺在太空環境下的應用及其損傷特性是認識聚酰亞胺太空充放電等效應影響航天器設備運行可靠性的基礎。其次,由于空間環境的復雜性,航天器所用聚酰亞胺材料易受損傷,從而嚴重危害航天器的運行壽命。且聚酰亞胺在空間環境下的充放電等行為會對航天器設備運行可靠性造成嚴重影響[7-9]。因而研究聚酰亞胺在空間環境中的原子氧侵蝕、高能粒子輻射充放電、電暈放電與極端溫度環境下的損傷特性是改性調控空天電傳輸用聚酰亞胺材料的基礎。最后,國內外研究人員對如何提高航天器電傳輸用聚酰亞胺材料性能提出了多個方向的材料改性調控及絕緣優化方案,目前針對材料特性主要的改性方向有耐輻致充放電改性調控[10]、抗電暈改性調控[11]、抗原子氧侵蝕改性調控[12]及高導熱改性調控[13]。材料制備方法上主要的手段是功能梯度材料優化設計[14],但目前對于航天器電傳輸用聚酰亞胺材料仍缺乏明確的設計原則和針對復雜空間環境下聚酰亞胺材料改性及絕緣優化的綜合設計。因而探究高效且綜合性強的航天器電傳輸用聚酰亞胺材料改性設計及絕緣優化方案對提高航天器設備運行可靠性具有重大意義。

綜上所述,本文先總結空天環境下航天器電傳輸用聚酰亞胺材料應用現狀,歸納學者們對其選型及合成制備方案、放電及絕緣損傷特性方面的研究,再進一步總結聚酰亞胺改性調控及絕緣優化的現有研究,最后分析其改性調控及絕緣優化需解決的關鍵問題,并提出解決上述問題的可能途徑。

1 空天電傳輸用聚酰亞胺應用現狀

隨航天任務的發展,航天器電源系統的功率需求也在逐步提高。提高電壓、降低電流、使電源系統更加輕量與高效已逐漸成為電源系統的重要發展方向。為滿足未來航天器任務需求,電源系統已聚焦于超高壓、大功率、輕量化、高集成、長壽命、高可靠等關鍵難題,且當前航天器的功率需求仍在穩步提高。因此材料的絕緣特性已成為航天器考慮的必然因素。從綜合性能與工程應用的角度考慮,聚酰亞胺是一種極適合應用于空天環境下的絕緣材料。它除具有極佳的絕緣性能外,還具有良好的機械性能,如Kapton型聚酰亞胺的拉伸強度可達170 MPa以上。此外聚酰亞胺長期工作溫度可達-200~300 ℃,且其熱分解溫度在500 ℃以上,是當今聚合物中熱穩定性最高的品種之一。最重要的是聚酰亞胺具有很高的耐輻照性能,其薄膜在5×109rad快電子輻照后強度保持率可達90%。目前聚酰亞胺在空天環境下的應用較為廣泛,但應用于某些較極端的太空環境時仍會出現一些影響航天器正常工作的問題。因此聚焦聚酰亞胺在空天中應用時出現的失效狀況,著手改性聚酰亞胺以期減少此類問題是十分必要的。

1.1 空間太陽電池陣

空間太陽電池陣由太陽電池片組合而成,太陽電池片是指利用半導體材料吸收光能、通過光伏效應將太陽能轉化為電能的發電器件。目前應用較為廣泛的空間太陽電池主要有3種:硅太陽電池片、砷化鎵太陽電池片及柔性薄膜太陽電池片。

太陽電池片較薄,因此使用時必須將其固定在特定基底上。根據基底特性可將其分為剛性、半剛性和柔性3種基底。剛性基底采用鋁蜂窩芯,結構簡單且剛度很強,對粒子輻照有一定屏蔽能力,但其面密度與質量較大,不符合未來航天器的輕質要求;半剛性基底采用碳纖維復合材料,具有質量輕、效率高等特點,但其也有面板結構易松弛、基頻過低等缺點;柔性基底主要采用玻璃纖維增強的聚酰亞胺制作而成,其結構簡單、面密度小、光能轉換效率高,是目前太陽電池技術的研究熱點。

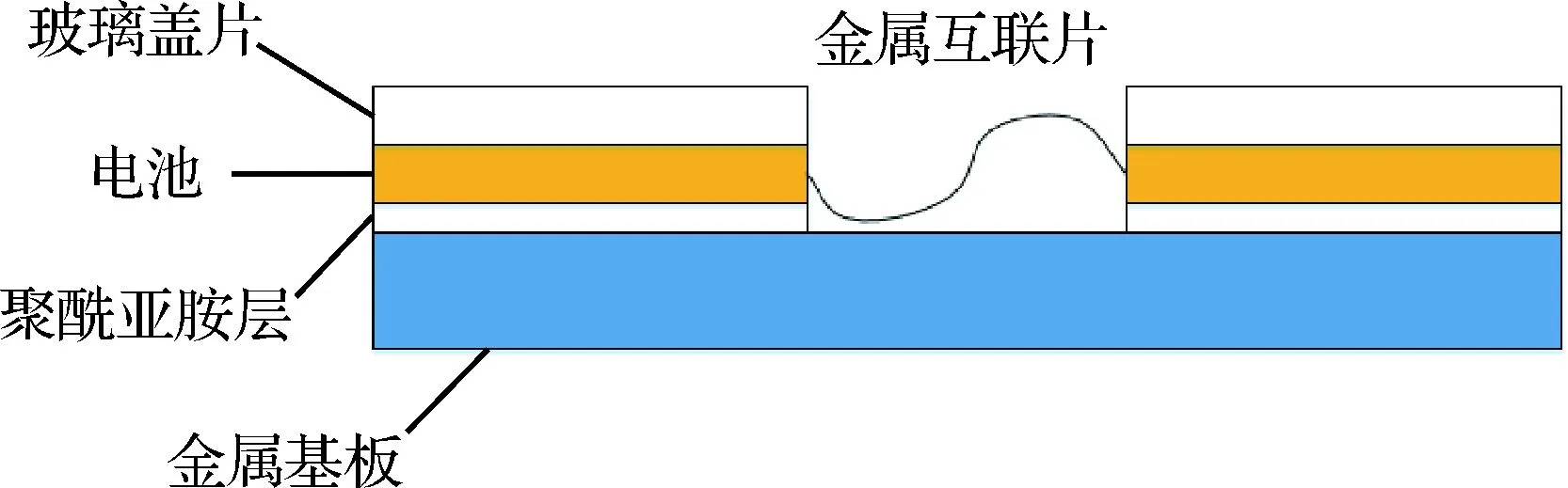

圖1為一種聚酰亞胺襯底的空間太陽電池陣結構。對于有太陽電池陣的衛星,當其運行于復雜的空間環境中時會發生明顯的充放電現象。太陽電池陣的放電現象是綜合環境效應導致的,但也與其自身材料特性有密不可分的關系。如在等離子體環境中由于光照使太陽電池陣表面電位接近空間等離子體電位,而陰影介質表面由于高能輻射而充電至高負電位,此時太陽電池陣表面與基底聚酰亞胺材料形成的電勢差將會在太陽電池陣表面誘發空間靜電放電。嚴重時將與太空的極端溫度現象耦合并產生局部高溫,導致太陽電池陣的絕緣介質燒穿從而引起短路,造成衛星能源部件永久失效[15]。而聚酰亞胺作為太陽電池陣的柔性基底,更是會首當其沖地受到上述影響。因此對太陽電池陣基底材料聚酰亞胺進行耐高溫等方面的改性優化設計是提高其工作壽命的一種途徑。

圖1 空間太陽電池陣結構

1.2 太陽帆板驅動機構

太陽帆板驅動機構(Solar Array Drive Assembly,SADA)是航天器上不可或缺的高壓大功率部件,是保證航天器能源安全的關鍵設備,用于驅動太陽帆板旋轉從而高效地獲取太陽能,并通過導電滑環完成太陽帆板與航天器主體間的電功率與電信號傳輸。

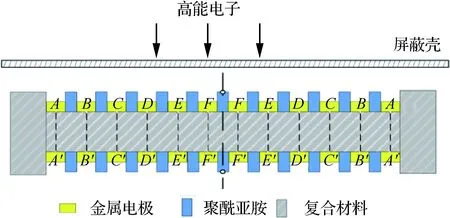

在SADA中負責電接觸的導電滑環是其核心部件。SADA安裝于航天器主體與外部空間交界處,直接暴露在太空環境中且會發生放電現象。SADA發生放電現象是多種因素綜合作用的結果,即有結構設計、服役參數等內在因素的影響,也有空間環境如真空、微重力、高能粒子輻照等外在環境因素的影響。圖2為受高能電子輻照作用的導電環道橫截面。除此之外SADA中電刷與滑環接觸滑動的過程中會發生摩擦磨損,產生一些微米級尺寸的片層狀、棒狀金屬磨屑并堆積。在電場的作用下金屬磨屑會粘附在導體或絕緣介質表面,進而引發電場畸變,嚴重時會誘發SADA發生沿面放電現象。

圖2 導電環道橫截面

圖3 聚酰亞胺輻致靜電放電前后電弧損傷作用

當高能粒子穿透航天器屏蔽層并沉積在導電滑環的絕緣介質內部時會使發生充放電效應的風險增加。而當高能粒子進一步穿透聚酰亞胺并入射航天器內部時,其內部的電場和磁場會發生變化,嚴重時會產生雜散信號,致使航天器做出錯誤的行動。因此航天器對所用聚酰亞胺的輻射屏蔽能力有極高要求。如圖3所示,當在聚酰亞胺絕緣材料內沉積的高能粒子建立形成的電場強度達材料擊穿放電閾值后會引發靜電放電現象(Electrostatic Discharge,ESD)。這種放電會損害聚酰亞胺材料,造成功率傳輸通道短路,使SADA電傳輸功能失效,從而引發航天器能源系統失效,最終導致航天任務失敗。

1.3 太空電纜

空間環境的特殊與復雜性給航天器用電纜絕緣材料性能帶來了極大挑戰。隨航空航天領域的不斷發展,電纜絕緣材料除需具有理想的電絕緣特性外,也要具有優異的耐高溫度梯度、耐輻照性及優異的力學性能。聚酰亞胺復合薄膜因具有上述優點而被廣泛應用于航天器。聚酰亞胺的密度較小,可大幅度減輕電纜的重量、減少占用空間。但目前太空電纜在工作過程中也會不可避免地遇到環境損傷、放電及電磁脈沖等問題,此類問題是多方面因素耦合造成的,且諸如環境損傷等現象與電纜本身所用的絕緣材料也有一定關系。如在復雜的空間環境中,一些高能電子會沉積在電纜聚酰亞胺絕緣介質層從而引發空間電荷積聚現象,輻射情況嚴重時甚至會對聚酰亞胺的材料特性造成嚴重損害;且高能輻射可穿透聚酰亞胺并進入電纜內部,產生的電磁脈沖會干擾航天器內電子系統的運作,嚴重時會導致整個航天器發生故障[16]。此外聚酰亞胺易與原子氧發生反應、易受太空極端溫度環境等影響,這些因素都會影響電纜正常工作,從而影響航空任務成功率。由此觀之,目前對太空電纜所用聚酰亞胺材料進行耐輻射、輻射屏蔽、抗原子氧防護及耐極端溫度防護的研究可提高其工作壽命。

第1節所述空間太陽電池陣、太陽帆板驅動機構與太空電纜是目前空天中應用十分普遍的航天器功率部件,聚酰亞胺則憑借其優異的電氣性能與機械性能被廣泛應用于三者及其他航天器部件中。但極端溫度、高能輻射、原子氧、等離子體等惡劣條件及其耦合效應使空間環境極為復雜,這給聚酰亞胺在空天中的應用帶來很大影響。根據近年來對若干起空間環境誘發航天器在軌異常事例的分析統計顯示,航天器絕緣材料受空間環境誘發損壞進而導致航天器絕緣失效的事件始終居高不下。

針對應用于各種航天器中的聚酰亞胺材料,關于其極端空天環境下的損傷特性及失效機理已開展了諸如輻射損傷、原子氧侵蝕、高低溫效應等一系列研究。目前針對應用于各種航天器的聚酰亞胺材料研究仍存在3類問題:① 針對聚酰亞胺在極端空天環境下遭遇的各環境因素耦合損傷特性及失效機理的評價仍有待進一步研究;② 針對應用在極端空天環境下的聚酰亞胺所做的改性與設計,仍缺少可應用于工程實際的工藝方法及從提高綜合性能角度出發的材料設計與調控方法;③ 針對極端空天環境下聚酰亞胺功能梯度優化的研究仍較為欠缺。隨著航天任務對高可靠、長壽命要求的不斷增強及新材料、新器件在航天器上的應用,從工程需求出發深入開展航天器高壓大功率電傳輸用聚酰亞胺改性研究對保障中國航天器在軌運行可靠性具有十分重要的意義。

2 太空環境下聚酰亞胺放電及損傷特性

太空環境下,聚酰亞胺的充放電行為是其影響航天器設備運行可靠性的主要因素。因而研究聚酰亞胺在空間環境中受極端溫度、在地球同步軌道由高能粒子等輻射源帶來的充放電效應和電暈放電效應及在近地軌道由原子氧造成的原子氧侵蝕效應的影響是改性調控聚酰亞胺的基礎。

2.1 輻致充放電

太空中復雜的輻射環境是導致聚酰亞胺發生充放電效應的根本因素。當航天器運行在范艾倫輻射帶,聚酰亞胺將會遭受輻照并產生一系列效應,其中最主要的就是充放電效應。

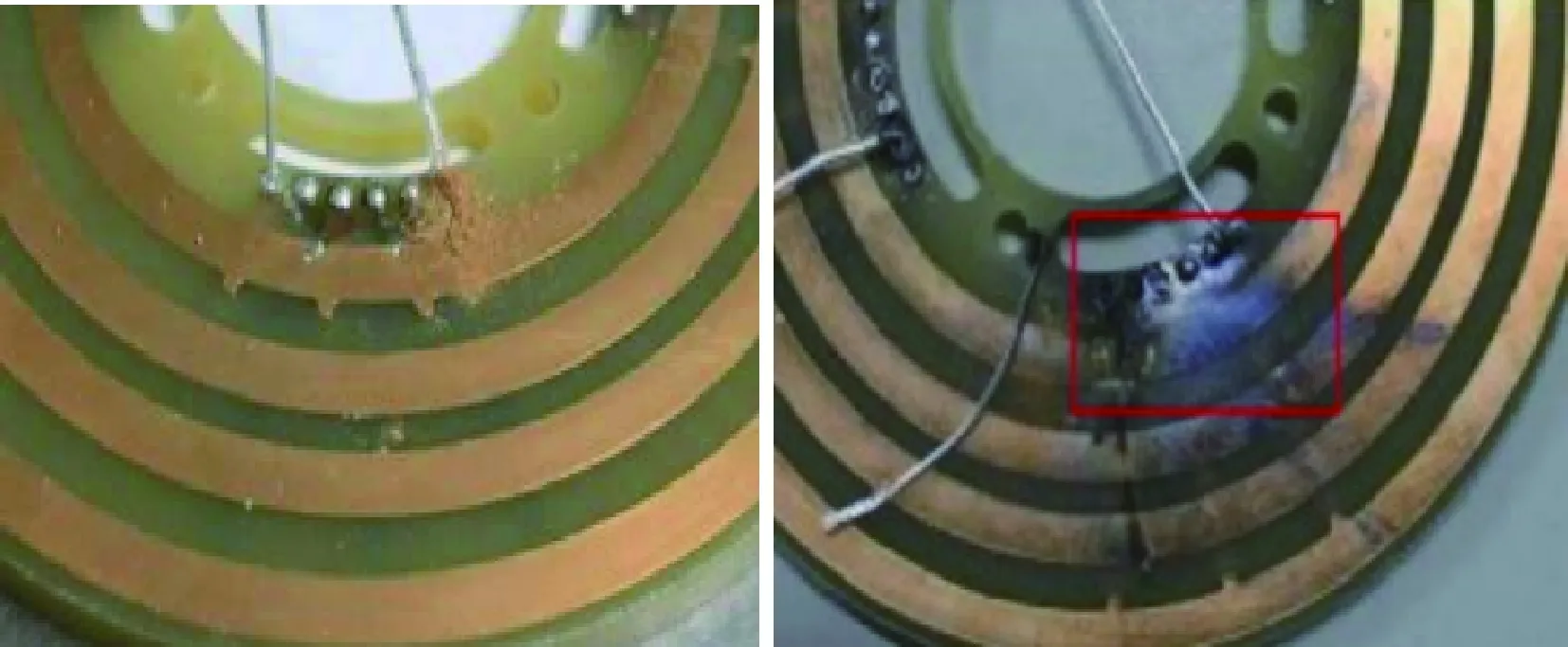

當空間環境下的等離子體能量較低時其將無法穿透聚酰亞胺表面,此時的等離子體將會在表層材料進行靜電積累。由于復雜的空間環境和變化的材料結構,聚酰亞胺不同表面的靜電積累量不盡相同,這會導致不同表面間存在電勢差,從而引發聚酰亞胺表面靜電放電[17]。如圖4所示,圖中t為放電持續發生時間,當聚酰亞胺發生表面放電時,放電產生的能量會作用于材料表面致使材料表面受到侵蝕,當放電持續發生時材料還會進一步地發生化學降解反應,嚴重時甚至會發生擊穿。此即為聚酰亞胺的表面充放電效應[18-19]。

圖4 表面放電作用下聚酰亞胺的損傷過程

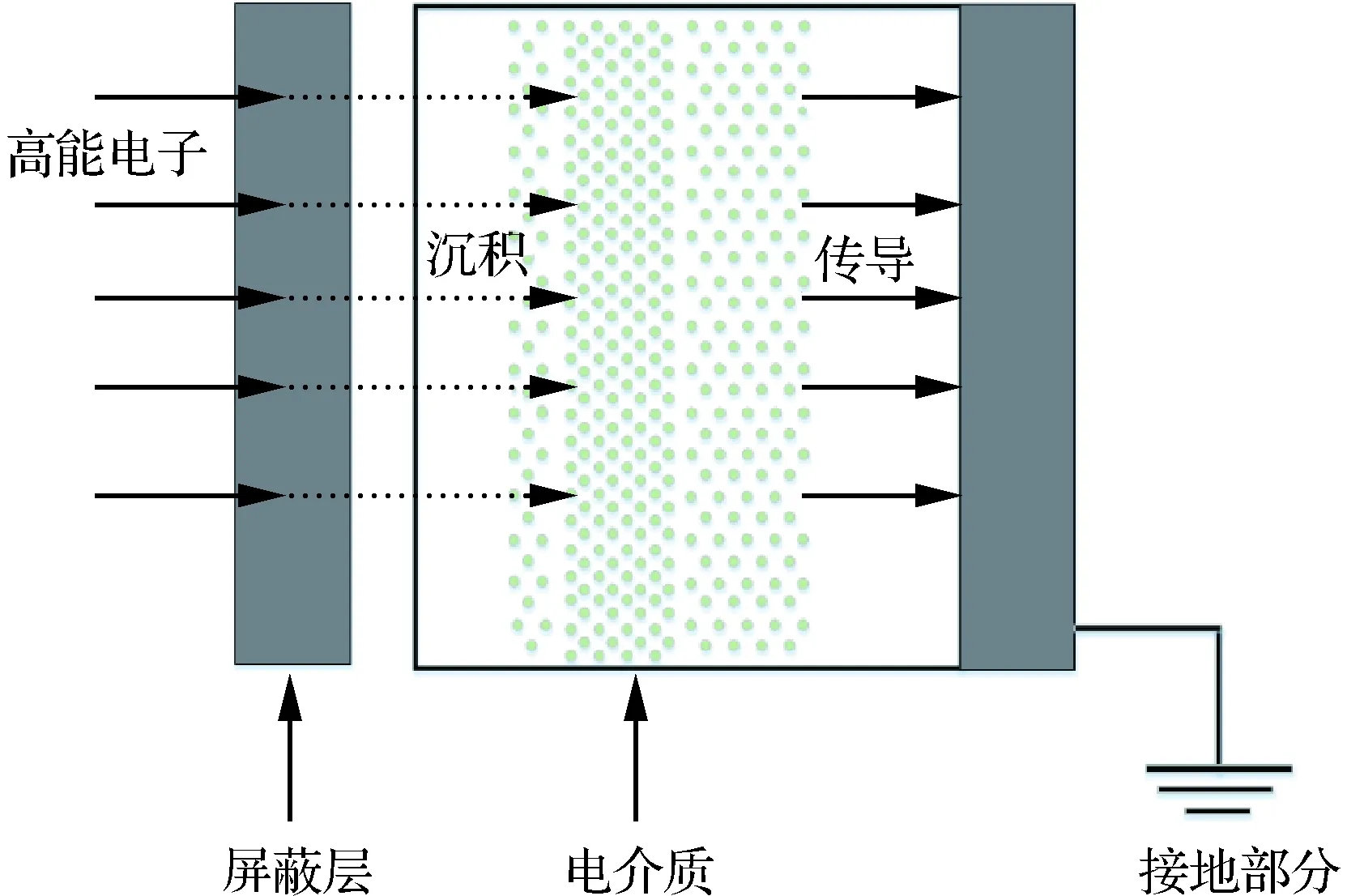

如圖5所示,當高能電子穿透屏蔽層射入電介質材料并最終沉積在材料內部時,若沉積在電介質材料內部的電荷沒有及時泄放,則沉積電荷會導致電場逐漸增強。當材料內部的電場超過一定閾值時會發生放電行為,此即為材料的深層充放電效應[20]。由太空輻照誘發的充放電效應會引起聚酰亞胺材料放電擊穿,導致材料完全喪失其優異的絕緣性能,從而對航天器造成巨大危害。如圖6[21]所示,當聚酰亞胺發生輻致放電擊穿后,其絕緣方面的性能產生了嚴重損傷。

圖5 聚酰亞胺深層充電示意圖

圖6 聚酰亞胺正常輻照后樣品(左)與放電擊穿樣品(右)[21]

聚酰亞胺充放電效應的一個重要影響因素是電導率,它的大小決定了電荷是否能從聚酰亞胺材料表面或內部迅速泄放。在太空輻射環境下聚酰亞胺的電導率包括本征電導率及由高能電子導致的輻射誘導電導率兩部分,且聚酰亞胺的輻致電導率并不固定,當高能粒子輻照通量增加時聚酰亞胺的輻致電導率也會隨之提高[22]。根據輻射誘導電導率模型,總電導率σ可表示為[23-25]

σ=σ0+σRIC=σ0+kp(dD/dt)Δ

(1)

式中:σ0為本征電導率;σRIC為輻射誘導電導率;kp為與介質材料相關的系數;Δ為依賴于介質材料性能的無量綱指數;dD/dt為材料內部的空間輻射劑量率。

太空中復雜的輻照情況也會對聚酰亞胺充放電效應產生重要影響,當受到的輻照能量不同時聚酰亞胺材料的充放電效應亦不盡相同[26]。電子輻照能量越高,聚酰亞胺的表面電位與內部電場值越高,且會愈發迅速地達到最大值(充電動態平衡),發生放電效應的可能性也就越大[24]。同時輻照電子的束流密度也對聚酰亞胺材料的充放電效應存在影響。與輻照能量對聚酰亞胺的影響類似,束流密度越大,聚酰亞胺越容易發生放電。

聚酰亞胺的結構也會對其充放電效應產生一定影響,當聚酰亞胺材料厚度增加時其達到充電動態平衡的時間也會隨之增加。但材料的表面電位與內部電場強度也會隨之升高,從而增加了聚酰亞胺表層充放電與深層充放電的可能性[27]。因此在合理條件下,適當減少聚酰亞胺材料的厚度有利于抑制其充放電效應。

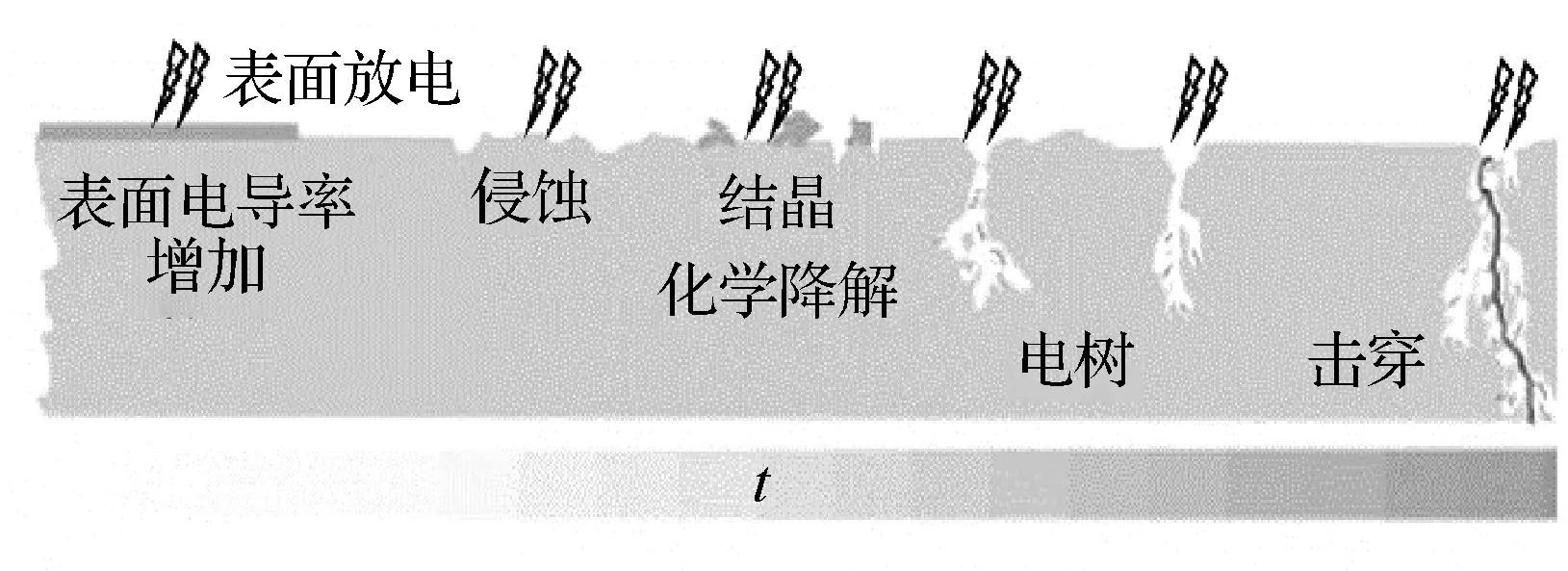

2.2 電暈放電

電暈放電常發生在不均勻電場中場強較高的區域,而在空間環境下聚酰亞胺材料結構的特殊性和充電效應則會使部分區域具有較高電場強度,從而引發電暈放電。文獻[28-30]指出電暈放電會對聚酰亞胺的結構與性能造成破壞。首先其放電行為會產生多種電子與離子,在電場作用下電子和離子將會沖擊聚酰亞胺表面并發生化學分解現象;其次電暈放電的過程中會產生具有腐蝕性的氣體從而腐蝕聚酰亞胺;最后放電會產生大量的熱能從而導致聚酰亞胺發生熱老化擊穿。文獻[31-32]指出隨著電暈老化時間增加,聚酰亞胺擊穿場強會有明顯降低;這是因為電暈產生的大量物理化學缺陷增加了聚合物中的陷阱密度,從而加速了空間電荷的積累,降低了其電老化閾值場強。

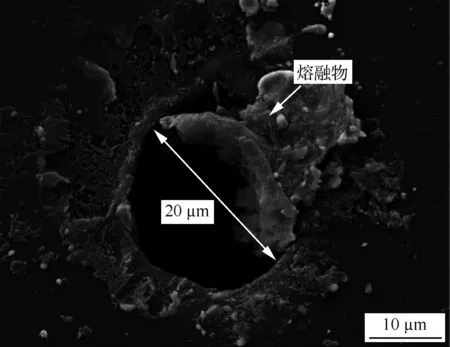

在空間環境下聚酰亞胺的電暈放電行為也會與其充放電行為互相影響。電暈放電產生的離子與電子沖擊聚酰亞胺表層時會加強空間等離子體環境,導致材料的靜電積累進一步增強,即充電效應增強。充電效應的增強會使電場強度增加并進一步發展電暈放電,電暈放電產生的擊穿點如圖7[29]所示。故聚酰亞胺在空間環境下的放電問題需綜合考慮充放電效應與電暈放電。

圖7 聚酰亞胺電暈老化擊穿點的SEM照片[29]

2.3 原子氧侵蝕

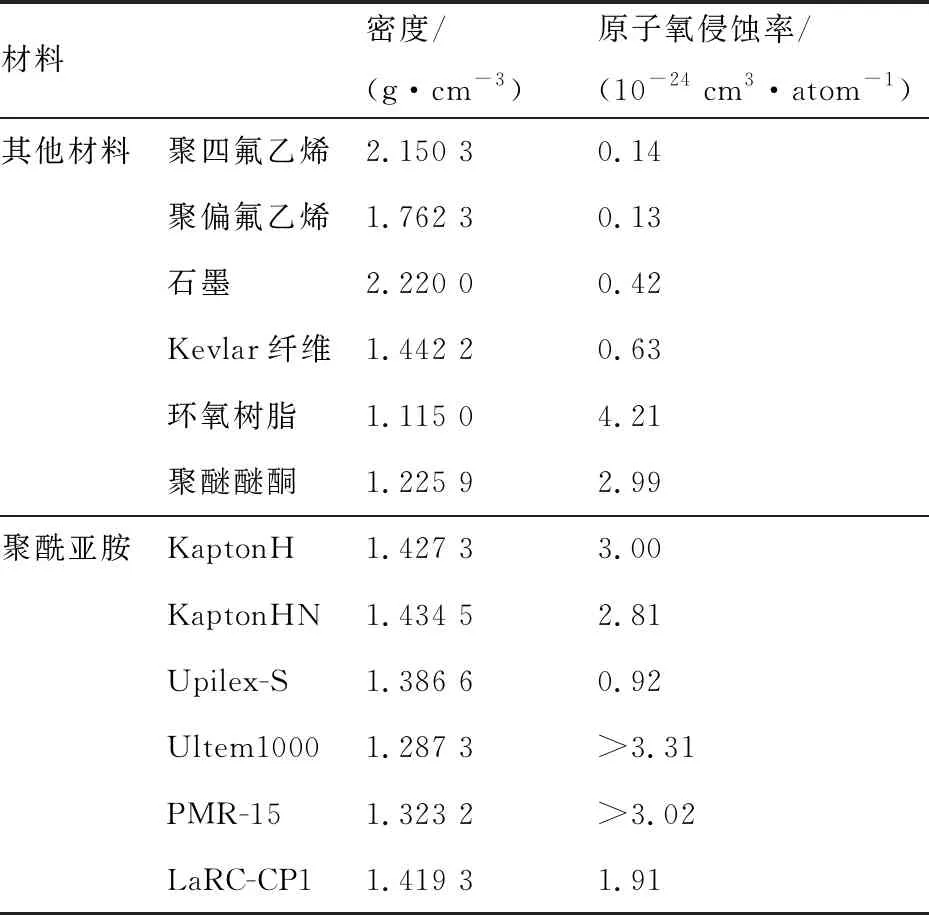

原子氧(Atomic Oxygen,AO)主要存在于低地球軌道空間環境中,而高能原子氧往往會侵蝕航天器聚合物材料[33]。由于原子氧侵蝕機理的復雜性,聚酰亞胺在原子氧環境下的詳細侵蝕機理尚需進一步研究,但從2008年美國國家宇航員(NASA)公布的空間站聚合物腐蝕與污染實驗結果可看出聚酰亞胺遭受的原子氧侵蝕現象十分嚴重[34],部分數據如表1[34]所示。

表1 典型空間用聚合物材料的原子氧腐蝕率[34]

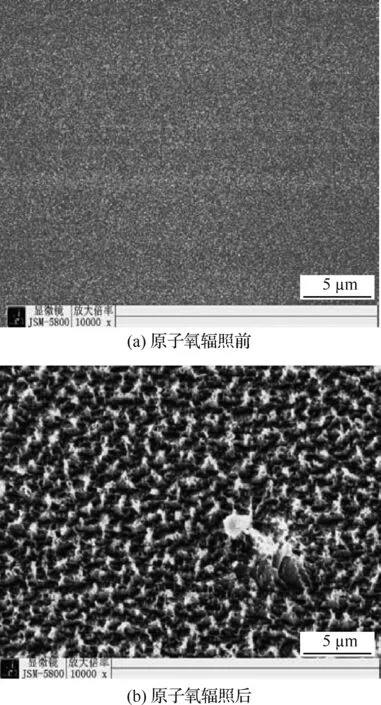

在聚酰亞胺暴露于原子氧環境初期,原子氧會先物理吸附于材料表面,隨后選擇性地與聚酰亞胺材料的羰基發生化學反應,生成揮發性有機化合物CO、CO2等氣體,致使材料產生質量損失[35]。值得一提的是聚酰亞胺的質量損失與原子氧濃度有關,文獻[36-37]指出當原子氧濃度較低時聚酰亞胺材料的質量會先增加后減少。這是因為濃度較低的原子氧在物理吸附于聚酰亞胺表面后并不能完全將其氧化,此時物理吸附的原子氧質量大于氧化揮發的質量;而當聚酰亞胺材料處在原子氧濃度較高的環境下時材料表面會直接發生全面的氧化反應,且原子氧濃度越高聚酰亞胺材料的質量損失越大。在遭受原子氧侵蝕后聚酰亞胺的表面形貌也會發生變化,如圖8[38]所示,光滑的聚酰亞胺薄膜在經原子氧輻照后會呈現出明顯的絨狀形貌特征[38]。

圖8 聚酰亞胺原子氧侵蝕前后SEM照片對比[38]

原子氧侵蝕在使聚酰亞胺質量損失、表面形貌變化、絕緣特性改變外,還會對其在太空中的充放電效應產生影響。文獻[39]指出當聚酰亞胺經原子氧輻照后其表面電阻率會上升,這會導致表面電荷泄放速度變慢,從而使聚酰亞胺表層充放電現象更為劇烈。

2.4 極端溫度影響

極端溫度是太空環境下普遍存在的一種情況。航天器繞軌飛行需周期性地進出地球陰影區,再加上航天器自身結構的影響[40],聚酰亞胺往往遭受高溫度梯度變化。文獻[41-44]指出軌道上的航天器部件長期經受太陽和空間低溫的交替加熱與冷卻,其溫度變化幅度可達±200 ℃。而航天器內部的部分器件對環境溫度變化十分敏感,當受到極端溫度影響時材料會發生熱變形、熱振顫[45-46]甚至熱擊穿等情況,從而使航天器正常工作受到影響。

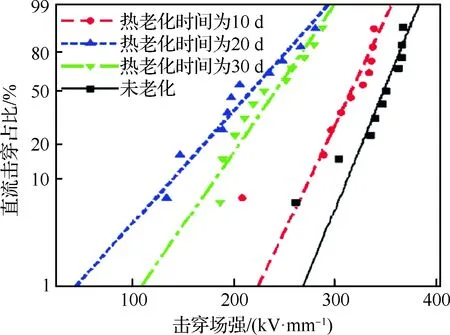

圖9 聚酰亞胺薄膜直流擊穿場強的Weibull分布[47]

雖然聚酰亞胺有良好的導熱性能,但在極端溫度環境影響下依舊會發生熱老化效應。莫雅俊等[47]對聚酰亞胺薄膜進行了熱老化實驗,結果如圖9[47]所示,可見隨熱老化時間延長,聚酰亞胺的擊穿場強逐漸降低。莫雅俊等[47]認為加速熱老化下的聚酰亞胺內部酰亞胺鍵與醚鍵發生斷裂,部分基團與氧氣發生反應并以氣體形式溢出,形成孔洞缺陷,導致拉伸強度降低、陷阱密度增大、空間電荷更易積聚,從而降低了電擊穿閾值場強。

綜上所述,在一定程度上聚酰亞胺的原子氧侵蝕效應、電暈放電效應也會從側面對輻致充放電效應產生影響。而空間下的極端溫度環境也會損傷聚酰亞胺的熱性能,從而影響航天器正常工作。故在考慮聚酰亞胺耐輻致充放電改性調控時亦需綜合考慮其抗電暈放電、抗原子氧侵蝕及抗極端溫度影響的能力。從而全面提高航天器高壓大功率電傳輸用聚酰亞胺的材料特性。

3 太空環境下聚酰亞胺材料改性調控

2.1節提到充放電效應是由航天器中聚酰亞胺所處復雜的輻射環境所致的。而通過對航天器失效模式與故障形式的探討可知,復雜的輻射環境不僅給航天器帶來了充放電問題,同時對聚酰亞胺材料的輻射屏蔽及耐輻射能力也是巨大的考驗。由太空復雜輻射環境所致的一系列效應是導致聚酰亞胺絕緣材料劣化與航天器運行壽命降低的主要因素,所以輻射屏蔽改性調控與耐輻射改性調控是航天器高壓大功率電傳輸用聚酰亞胺材料改性設計考慮的主要方向。同時電暈放電、原子氧侵蝕及太空中極端溫度導致的材料熱分解等效應也會對其充放電效應造成影響。故在對其進行材料改性設計時應以耐輻射、輻射屏蔽改性為主,抗電暈改性、抗原子氧改性及高導熱改性為輔進行綜合改性調控。

3.1 輻射屏蔽與耐輻射

除2.1節所述充放電效應外,太空中復雜的輻射環境還會給航天器帶來另外兩種危害:航天器內部由于受輻射所致的器件損壞及聚酰亞胺在受輻射時材料自身的損傷效應。因此對聚酰亞胺進行輻射屏蔽及耐輻射改性調控是十分有必要的。高分子基體的選用對輻射屏蔽與耐輻射材料的各項性能有顯著影響。在聚酰亞胺的一系列衍生物中,芳香族聚酰亞胺材料具有突出的耐腐蝕性、耐高溫性,且絕緣性能也非常優秀,其苯環結構本身也具有一定的抗輻射性能,因此被視為復合材料的理想高分子基體。而將含有輻射屏蔽或耐輻射特性的元素單質、化合物或納米聚合體等作為添加劑,通過各種方式引入高分子基體中即可對材料的輻射屏蔽及耐輻射特性進行改性,從而制得聚酰亞胺復合材料[48]。

3.1.1 輻射屏蔽元素

對聚酰亞胺的輻射屏蔽能力進行改性增強可降低航天器內部器件所受的輻照強度,從而減少航天器由于內部器件失效造成的事故。傳統輻射屏蔽元素主要由鉛、硼、鋇等元素組成。而不同元素對不同輻射種類的屏蔽效果也不盡相同。研究人員在分別制備研究含鉛、硼、鋇元素的有機材料后發現:含鉛元素的有機材料對X射線與γ射線有較好的屏蔽效果,而含硼元素、鋇元素的有機材料對中子具有良好的屏蔽效果[49-51]。文獻[49]指出隨鉛含量增加,聚合物板材的拉伸強度有所增加,而沖擊強度逐漸下降,當鉛含量超過60wt%時復合材料的機械性能劣化明顯。文獻[51]提出一種含鋇輻射屏蔽有機玻璃,當其厚度約為3 cm、鋇元素含量為5wt%時對熱中子的屏敝率可達58.53%。此外在傳統輻射屏蔽元素改性調控領域,輻射屏蔽能力與作為添加劑的傳統輻射屏蔽元素含量、密度等因素也有關。如文獻[52]通過對鉛元素防X射線輻射屏蔽特性進行測試研究后發現對于厚度相同的復合材料,當鉛含量達45.1wt%時其對X射線的屏蔽率可達 20.7%;鉛的顆粒粒徑越小、含量越高、試樣密度越大,其對高能X射線的吸收性能越好。此外對于輻射添加劑為傳統輻射屏蔽元素的材料,其性能與輻射添加劑的含量關聯十分密切。當傳統防輻射元素含量升高時,其存在會影響高分子基體分子鏈的穩定性,從而劣化復合材料的熱穩定等性能。含傳統輻射屏蔽元素的高分子復合材料是目前使用最為普遍的輻射屏蔽改性材料,具有輻射屏蔽效果明顯、機械性能優異、可加工性強、使用成本較低等優點;但使用傳統輻射屏蔽元素作為輻射添加劑的復合材料密度往往較高,在一些對材料密度要求比較苛刻的航空航天等領域無法進行廣泛應用。針對單一輻射條件進行改性的材料往往無法適應復雜的太空輻射環境,而考慮多種傳統輻射屏蔽元素協同改性調控時,也往往會出現輻射屏蔽元素在高分子基體中分布不均勻等現象。

元素周期表中的鑭系元素與釔元素、鈧元素統稱為稀土元素。相比以傳統輻射屏蔽元素作為輻射添加劑的復合材料而言,基于稀土元素的輻射屏蔽復合材料具有毒性小、質量輕、輻射屏蔽效果好的優點。與傳統輻射屏蔽元素類似的是,稀土元素中不同種元素對不同類型輻射的屏蔽效果也有所不同[53-55]。鉺元素的氧化物Er2O3即是一種理想的輻射屏蔽劑,其不僅屏蔽低能γ射線的能力強于傳統的輻射屏蔽元素鉛,且毒性還遠遠小于鉛元素。文獻[53]對摻有Er2O3的復合材料分別進行了79.9 keV與167.6 keV輻射劑量的低能γ射線輻射,結果顯示相同Er2O3含量時復合材料對79.9 keV輻射劑量的屏蔽率最高可達89.2%,而對167.6 keV輻射劑量的屏蔽率也有59.7%,可知與原材料相比,復合材料對低能γ射線的屏蔽能力大大提升,且其力學性能也有所改善。鈰元素電子結構的特殊性使其對X射線具有較強的屏蔽能力,但釤元素對X射線的屏蔽能力還要強于鈰元素。研究人員通過原位反應制備了丙烯酸釤/天然橡膠復合材料,發現其對X射線的屏蔽效果十分優異,且在制備時發現其反應程度會對復合材料中輻射屏蔽劑的分散性及屏蔽效果產生一定影響[56]。與傳統輻射屏蔽元素相比,含稀土元素的高分子材料體積小、重量輕、制備工藝簡單,且對X射線輻射和中子輻射均有良好的屏蔽效果。從理論上講稀土復合材料是目前太空屏蔽輻射最理想的材料,這種復合材料也是未來研究發展的重點。但由于稀土資源稀缺、開采工藝復雜等難點,其使用成本較為高昂,難以大面積推廣應用。

此外,在非金屬納米填料中,水泥和混凝土常用于屏蔽中子和γ射線[57-59]。VC(Vitrified Colemanite,Ca-B3O4(OH)3H2O)顆粒是一種理想的非金屬納米填料,其氧化硼組分可增強復合材料對中子的屏蔽效果。將含有VC顆粒的混凝土摻雜進聚酰亞胺中可增強聚酰亞胺改性復合材料對中子和γ射線的屏蔽能力。但摻雜含有VC顆粒的混凝土復合材料質量較大且熱穩定性較差,不符合太空材料輕質、耐熱的應用要求。

3.1.2 耐輻射元素

增強聚酰亞胺的耐輻射能力意在確保聚酰亞胺于復雜太空輻射環境中仍保持其原有的優異性能,延長材料使用壽命,從而更好地應用于航天器[60-61]。石墨烯是一種性能極為優異的材料,其耐輻射能力也極為卓越。且相對于傳統的金屬填料而言,石墨纖維的機械性能更強、密度更大,故其常被作為金屬填料的替代物使用[62]。但在復合材料中石墨纖維的團聚效應較為明顯,分散性較差。因此對材料的制備工藝有一定要求。碳納米管[63]的耐輻射性能也十分優異,不僅可提升復合材料的耐輻射性能,還可增強其機械性能,且碳納米管復合材料的耐輻射刻蝕性能也十分理想。隨材料的碳納米管含量增加,輻射刻蝕程度逐漸下降。與石墨纖維類似,碳納米管在復合材料中的團聚效應也較為明顯,很難得到均一性質的聚合材料。

研究顯示與純聚合物及微米級黏土復合材料相比,摻雜納米級黏土填料的復合材料機械性能、耐熱性能、耐腐蝕性能、電性能與屏蔽性能都有很大程度的增強,且黏土礦還可抑制復合材料的可燃性[64-66]。而在多種類型的黏土礦中,蒙脫土(MMT)是研究最為成熟的納米黏土之一,其較強的表面反應性也使其成為最常用的非金屬耐輻射添加劑。研究人員將蒙脫土納米黏土復合材料與純聚合物進行高能輻照測驗后對比,結果顯示與純聚合物相比復合材料的機械性能和熱性能受輻射影響更小,且其在遭受輻射時發生的降解效應也受到了有效抑制[64-66],表明蒙脫土是一種理想的抗高能輻射熱塑性聚合物,但當蒙脫土在復合材料中含量較低時并沒有等含量碳納米管作為輻射添加劑的復合材料對輻射屏蔽效果好,且隨納米黏土層狀納米填料含量增加,聚酰亞胺復合材料分子量逐漸劣化,導致復合材料的機械與熱穩定等性能下降,從而無法滿足航空航天領域對材料高水平的要求。

3.2 抗電暈

電暈放電會產生局部高溫、高能電子束等現象及臭氧和一氧化氮等物質,這是造成聚酰亞胺迅速老化甚至發生擊穿的直接原因[67-68]。文獻[67-68]發現Al2O3、TiO2、SiO2等無機納米粒子在與聚酰亞胺形成復合結構時可使電導率顯著提高,這加快了空間電荷的衰減速度從而使老化進程大大延緩。此外這些納米粒子具有理想的熱導率,可增強聚酰亞胺散熱性從而減少空間電荷的注入并削弱局部放電效應。

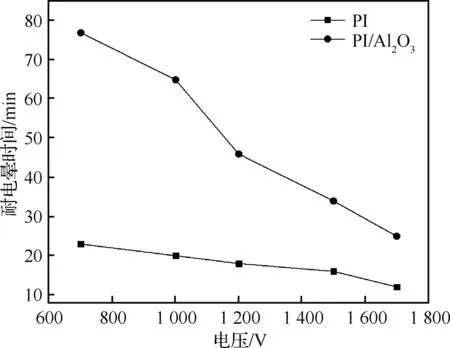

1995年美國杜邦公司推出了Kapton100CR型聚酰亞胺,文獻[69]發現其在20 kV/mm電場下耐電暈壽命可達105h。此外研究人員對Al2O3納米粒子改性耐電暈聚酰亞胺也開展了一定研究。如圖10[70]所示,添加Al2O3納米粒子會使聚酰亞胺復合材料的耐電暈時間有效增加。當Al2O3含量達10wt%時復合材料在700 kV電壓幅值下耐電暈時間可達純PI膜的3.32倍,熱失重溫度也相對上升了16 ℃。文獻[71]還指出電暈侵蝕過程中復合材料表面析出的納米粒子對電子和光子產生屏蔽阻擋效應是其耐電暈性能增強的主要原因。但隨聚酰亞胺復合材料中Al2O3納米粒子含量的增加,其力學性能會逐漸降低。另一種研究思路是對Al2O3納米粒子進行改性[70],研究人員通過等離子體改性Al2O3納米粒后發現其與聚酰亞胺基體的相互作用效果更好,從而提高了材料的電導率與耐電暈能力。

圖10 PI與PI/Al2O3耐電暈時間對比[70]

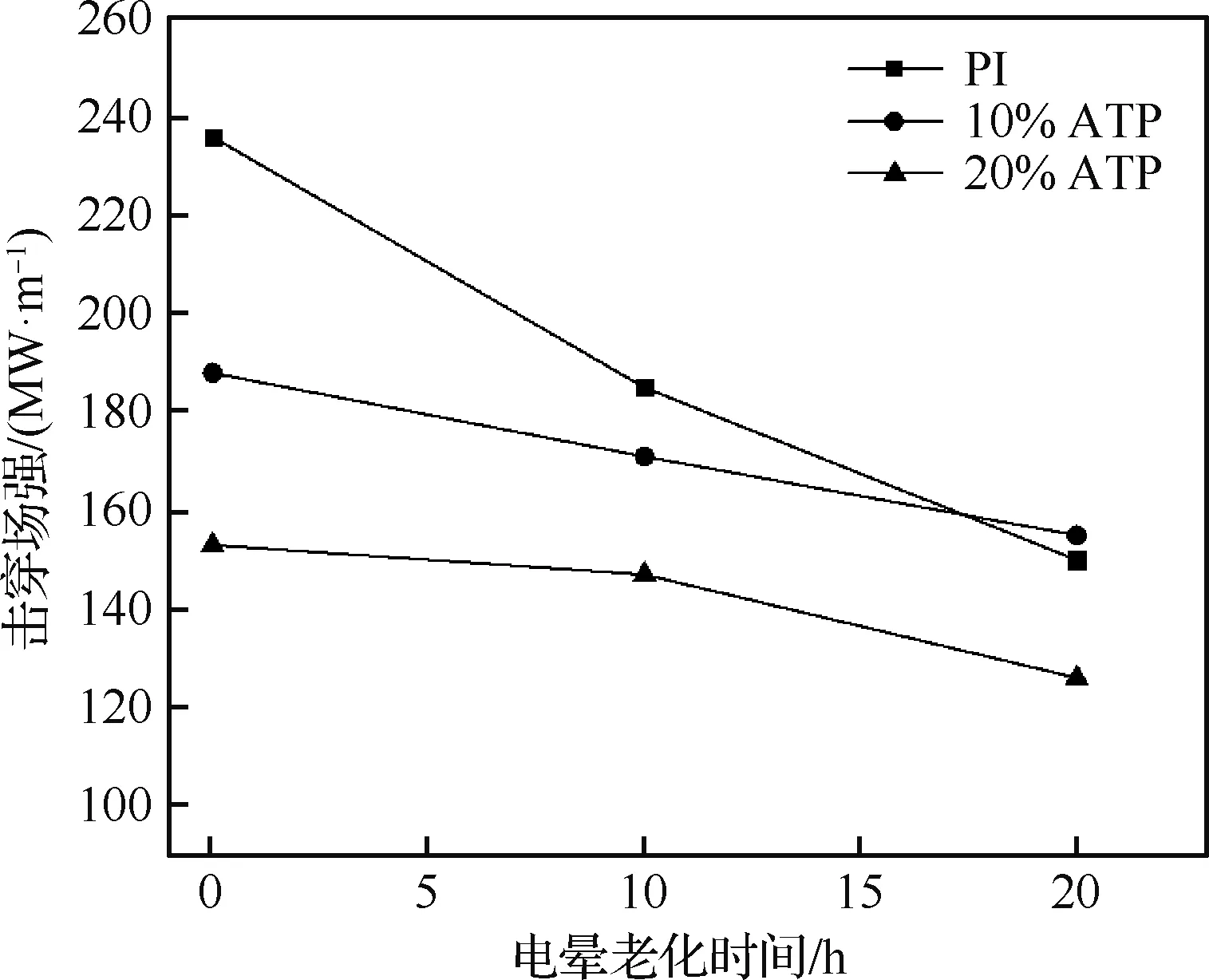

TiO2納米粒子具有良好的熱穩定性、分散性及耐腐蝕性[31,72-73]。與Al2O3納米粒子相似的是聚酰亞胺復合材料的電暈老化壽命亦與TiO2納米粒子摻雜比例正相關,且TiO2納米粒子含量增加并不會對聚酰亞胺復合材料的力學性能造成太大影響。當TiO2納米粒子含量達7wt%時復合材料耐電暈壽命是純PI薄膜的13倍。文獻[72]指出雜化薄膜的耐電暈壽命與TiO2含量幾乎呈線性關系。當PI/TiO2納米復合材料發生電暈老化后表面會富集TiO2納米粒子形成無機物阻擋層,此為增強復合材料電暈老化壽命的主要因素。文獻[74]的制備方案則為目前的研究提供了一種新思路:通過制備Al2O3與TiO2協同改性的聚酰亞胺(Al2O3-TiO2-Polyimide,ATP)納米復合材料研究多種納米材料與聚酰亞胺復合之后的材料特性。如圖11[74]所示,材料的擊穿場強都會隨電暈老化時間的增加而降低,但與純聚酰亞胺材料相比,ATP材料的擊穿強度下降幅度較低。研究結果表明隨納米粒子濃度增加,ATP納米復合材料的電暈電阻也隨之提高。材料的耐電暈性能得到了顯著的提升,并且在其耐電暈性、耐輻射性、耐熱性、耐腐蝕性等方面的性能都要優于僅使用Al2O3納米粒子改性的聚酰亞胺復合材料。

圖11 老化時間對聚酰亞胺復合材料介電擊穿的影響[74]

除上述兩種在抗電暈改性調控中最常見的納米粒子外,還有另外幾種常用的改性添加劑,如SiO2納米粒子[75-77]、ZnO納米粒子[78]、Mg(OH)2納米粒子[79]。與純聚酰亞胺相比,SiO2/聚酰亞胺復合材料的耐電暈壽命明顯增加,但隨納米SiO2含量增大,聚酰亞胺薄膜的斷裂伸長率有明顯下降,SiO2含量為6wt%時電氣強度達最大值。ZnO/聚酰亞胺復合材料的耐電暈性、耐熱性均有顯著提高,但隨納米ZnO含量增加,其擊穿場強呈現出不同程度的劣化,而體積電阻率也呈現出下降趨勢,一定程度上降低了材料的絕緣特性。Mg(OH)2/聚酰亞胺復合材料的介電系數與電老化閾值均有所增強,但其機械強度相較于純聚酰亞胺膜略有下降。針對聚酰亞胺的抗電暈改性調控,目前已有研究大多只關注其抗電暈性能,而應用于太空領域的聚酰亞胺抗電暈改性則需多方兼備,調節聚酰亞胺的各項性能并提高材料性能的均一性。

3.3 抗原子氧侵蝕

原子氧是一種很強的氧化劑,在太空近地軌道上航天器容易受高能原子氧的轟擊和氧化等影響,使航天器表面聚酰亞胺絕緣材料性能失效[80]。目前關于減輕原子氧對航天器造成危害方面的研究主要為通過對材料進行改性使其在遭受原子氧沖擊時生成原子氧惰性層,從而阻止原子氧對聚酰亞胺基體的進一步侵蝕,這樣的防護方法又稱為體相改性防護,體相改性后的材料不僅擁有材料本身的優異性能,同時還能有效地防范原子氧。在改性防護時引入的元素通常有磷、鋯、硅等[12]。

對于磷元素,研究人員[81]以隨機共聚反應將含有雙[4-(3-氨基苯氧基)苯基]苯基氧化磷單體(mBAPPO)的PI前驅體引入聚酰亞胺中,原子氧沖擊測試后結果顯示相比未改性前,改性后的聚酰亞胺完整度較強、材料質量損失較低。金屬鋯的氧化產物ZrO2對原子氧侵蝕具有較高的耐受性。文獻[82]通過對聚酰亞胺與ZrO2混合粉末的熱壓制備了含ZrO2納米粒子的聚酰亞胺復合材料,并測試了不同ZrO2含量復合材料在原子氧環境下的質量損失;結果顯示PI/ZrO2復合材料的質量損失明顯小于純聚酰亞胺,當ZrO2含量為10wt%時質量損失程度減小了71%,使改性后的聚酰亞胺復合材料兼具良好的原子氧防護性能和耐磨性能。

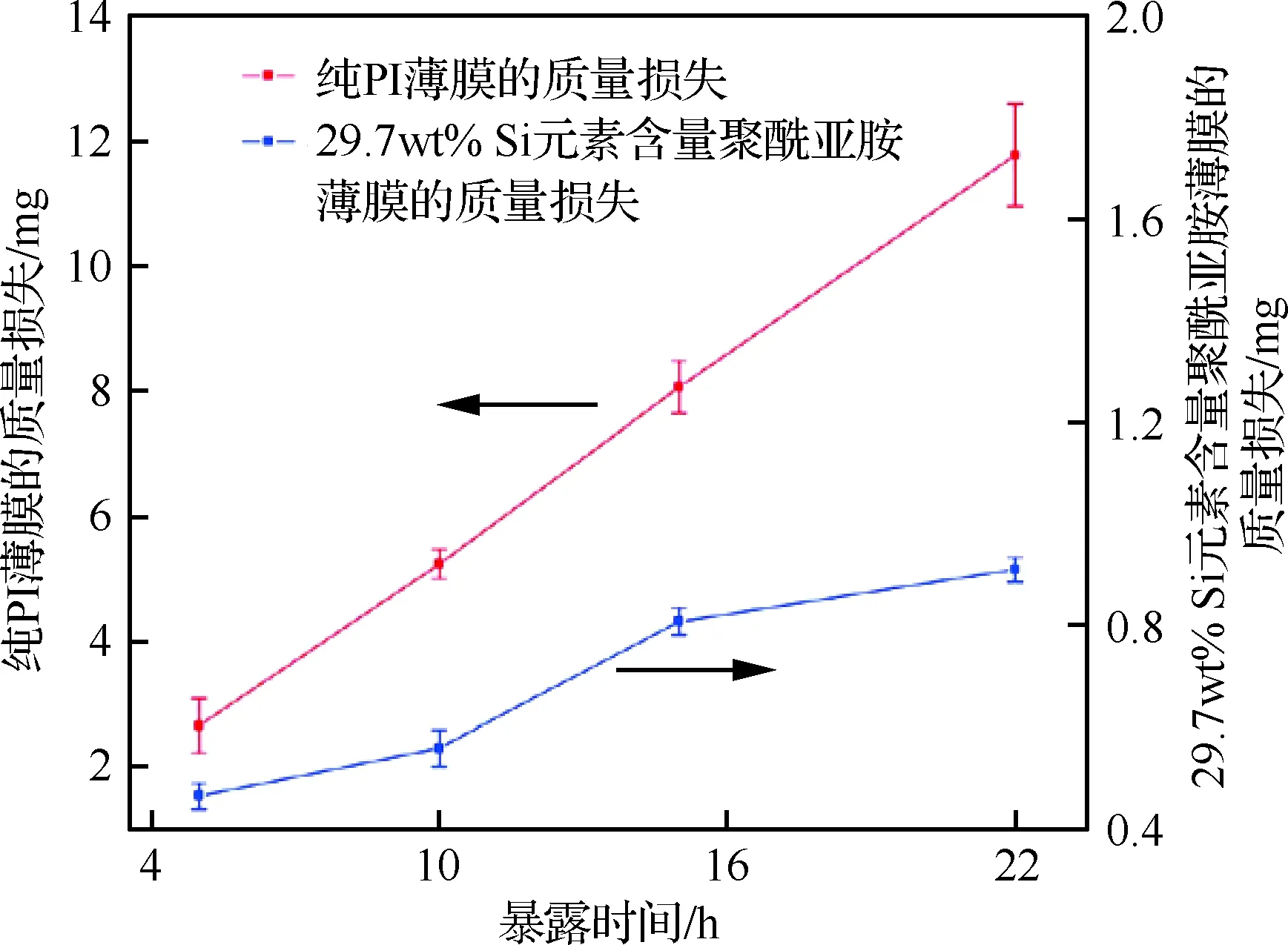

對有機硅材料來說,其本身是不耐氧化的。但硅元素在氧化反應下會產生SiOx系列的氧化產物,此類產物極難與原子氧反應,是十分理想的抗氧原子保護層[83]。籠型倍半硅氧烷納米基團(POSS)是含硅體材改性防護基團中最具有代表性的一種,獨特的分子結構使其可有效提升改性材料的抗原子氧特性。實驗測試顯示POSS的優點已在很多方面得以展現。如文獻[84]使用超臨界二氧化碳干燥工藝制備PI/POSS納米復合氣凝膠,其原子氧侵蝕率相比純PI可降低80%左右;文獻[84]先合成POSS-二胺單體,后與聚酰亞胺復合制備了支鏈含POSS的PI薄膜,這一PI薄膜在遭受原子氧沖擊后的表面粗糙度明顯降低,質量損失也明顯下降;文獻[85]將聚硅氧烷編入PI骨架,如圖12[85]所示,當復合材料的Si元素含量達29.7wt%時測試結果顯示原子氧侵蝕率可降低至7.97%,且表面更加光滑平整。但硅元素的引入同時也會不可避免地導致材料的整體機械性能下降,且體相改性防護目前也有相應的缺點:一方面,體相改性防護的制備技術要求高,難以進行批量生產;另一方面,由于體相改性基體仍為有機結構,因此在原子氧環境下不可避免地仍會出現侵蝕效應,目前只能做到降低侵蝕效應而無法杜絕侵蝕效應。

圖12 聚酰亞胺與29.7wt% Si元素含量的聚酰亞胺在不同原子氧暴露時間下的質量損失[85]

3.4 高導熱

雖然聚酰亞胺的耐高低溫特性與熱穩定性十分理想,但其散熱性能較差。在復雜的空間環境中,航天器的運行會受高溫度梯度問題影響,航天器外部高溫環境與內部的集成化電子器件會使其在內部空間積聚熱量[86-87]。而聚酰亞胺材料低導熱系數使航天器在高溫環境下的散熱能力很差,不僅影響絕緣材料的電性能、力學性能、機械性能與壽命,還會直接影響航天器工作效率和工作壽命[88]。因此為滿足航天器發展需求,需對聚酰亞胺進行復合改性從而提高其導熱性能。目前一般通過將高導熱填料加入聚酰亞胺基體的制備方法獲得高導熱系數聚酰亞胺復合材料[89],常用的高導熱填料有碳納米管[90-91]、石墨烯、氮化硼等。

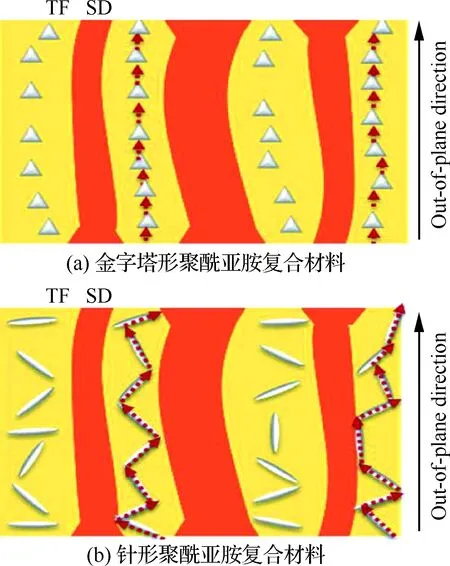

當碳納米管填料在聚酰亞胺基體中沿某方向相互連接時可形成一種導熱通路,從而提高復合材料熱導率。Jiang和Wu[92]使用化學氣相沉積法制備了一種碳納米管/聚酰亞胺復合材料,當碳納米管體積分數達45%時,材料的熱導率高達18.4 W/(m·K);研究人員在沿碳納米管的連接方向進行拉伸處理使碳納米管填料在基體中排列更加規整后,測得材料的熱導率高至31.1 W/(m·K)。雖然碳納米管是一種提升熱導率的理想填料,但其熱導率的提升只體現在沿碳納米管連接方向的通路上,如圖13[93]所示的兩種導熱通路,因而垂直于該方向的導熱性能提升十分有限[93]。而在沿連接方向通路熱導率提高的同時電導率也有所提高,文獻[94]指出當聚酰亞胺復合薄膜中的碳納米管含量為0.5vol%時,通路方向的電導率可達3.24×10-3S/m,這將大大降低聚酰亞胺的絕緣特性。

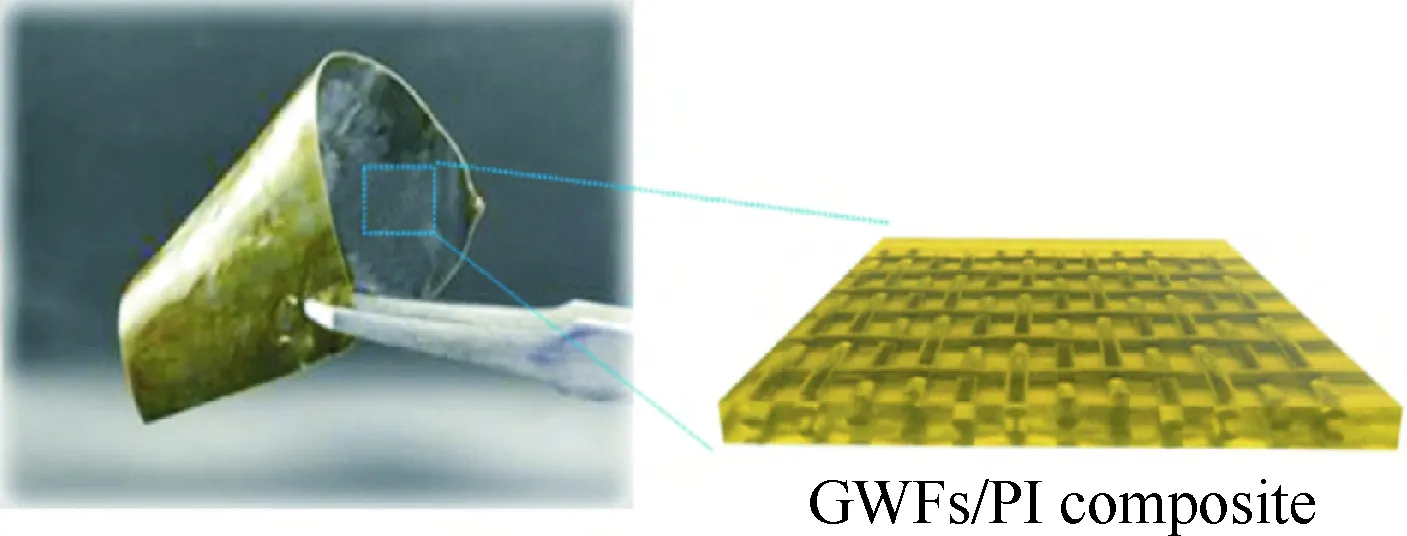

石墨烯具有非常好的熱傳導性能,是目前為止導熱系數最高的碳材料。Gong等[95]使用化學氣相沉積法制備了一種石墨烯/聚酰亞胺復合材料,制得實物如圖14[95]所示,當石墨烯含量為12wt%時復合材料的熱導率達3.37 W/(m·K)。但石墨烯在具有良好導熱能力的同時,其導電性能也很好,聚酰亞胺復合材料的石墨烯含量達5wt%時電導率可達0.94 S/m[96]。因此摻雜石墨烯會提高聚酰亞胺復合材料自身的電導率,降低其絕緣特性。

北京化工大學陰曉楠[97]采用原位聚合法制備了一系列不同氮化硼含量的氮化硼/聚酰亞胺復合材料,并通過實驗測得其熱導率;結果顯示當氮化硼含量低于15wt%時熱導率隨氮化硼含量的增加而降低,這是界面熱阻影響導致的;當氮化硼含量高于15wt%時熱導率隨氮化硼含量增加而增加,且當含量達30wt%時導熱系數達0.7 W/(m·K),且氮化硼/聚酰亞胺復合材料的絕緣性能也較純聚酰亞胺有所提升。

綜上所述,目前空天電傳輸用聚酰亞胺需克服高能輻射、原子氧、等離子體、極端溫度等惡劣環境,而為此進行的耐輻射、抗原子氧、抗電暈、高導熱改性都已有相關研究,但目前聚酰亞胺的改性設計仍只針對單一環境下的改性,而缺乏針對復雜太空環境下的多條件協調改性提升。隨著航空航天技術的發展,空天電傳輸用介質材料受廣泛關注和研究,而聚酰亞胺作為其中十分關鍵的一種材料,亟需進行綜合改性研究以適應惡劣的太空環境。首先,可基于第一性原理及密度泛函理論開展不同改性調控方法下聚酰亞胺體系的分子動力學仿真,并進行性能預測及材料設計[98],從而對高能輻射、原子氧、等離子體、極端溫度等一系列惡劣條件耦合效應下的聚酰亞胺材料改性方向及填料配比進行指導[98];其次,綜合考慮對聚酰亞胺進行納米改性,將有機硅氧烷等結構引入聚酰亞胺分子鏈,對復合材料通過表面鍍層、表面接枝及低溫等離子體處理等制備與處理方法進行改性,對空天用聚酰亞胺進行針對高能輻射、極端溫度等方面的綜合改性與協調優化提升;再次,通過開展極端空天環境下聚酰亞胺及其改性材料的損傷實驗測試所制聚酰亞胺改性材料性能是否符合預測結果;最后,將上述設計、制備與測試3個環節有機統一并形成閉環。從目前實驗和運行經驗觀之,將聚酰亞胺抗輻射、耐電暈、抗原子氧與高導熱進行協同改性與提高將是未來航天器高壓大功率電傳輸用聚酰亞胺改性研究的必然發展趨勢。

圖13 金字塔形與針形聚酰亞胺復合材料導熱通路[93]

圖14 石墨烯/聚酰亞胺復合薄膜[95]

4 太空環境下聚酰亞胺材料梯度絕緣優化及綜合改性

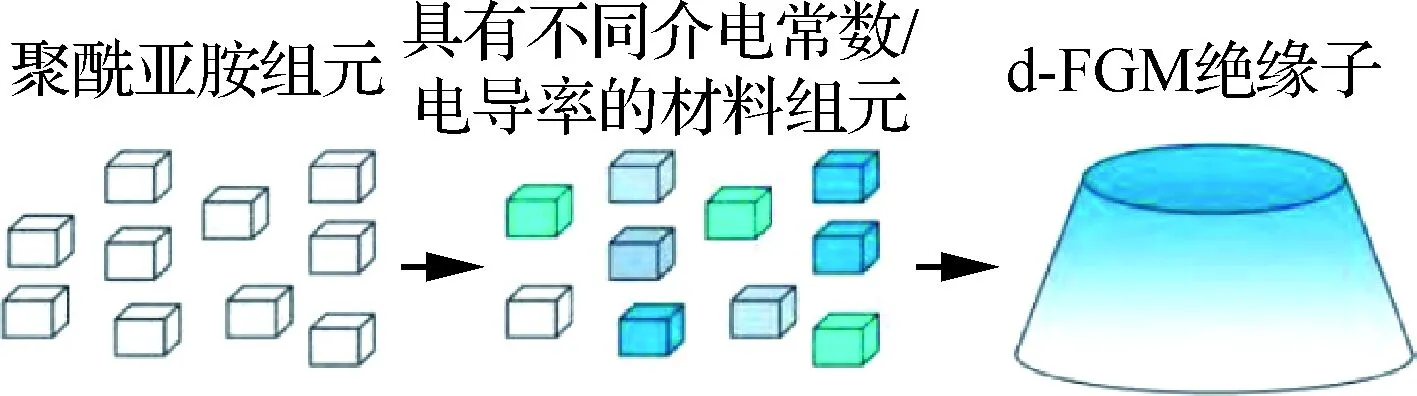

以材料改性為主,通過改進聚酰亞胺的配方和制備工藝以直接提升材料的耐輻射充放電、耐電暈及耐原子氧侵蝕等特性。但由于其制備存在一些問題,如某些納米填料具有表面能高、易團聚等特性,從而存在制備難度大、納米分散體系的長期穩定性較差等問題。因此引入功能梯度材料(Functionally Graded Materials,FGM)概念,通過構建聚酰亞胺材料的非均勻分布結構對空天電傳輸用聚酰亞胺進行多樣化設計,進而滿足不同部位對性能的需求,從而使其更好地適應太空環境。在功能梯度材料的制備中需確保材料在特性上呈現可控空間梯度變化的同時使其具有較少的結構特性缺陷。目前基于航天器電傳輸用聚酰亞胺的功能梯度改性研究尚需拓展,在此僅提出3種可能的主要制備方法:離心法、疊層法及3D打印法。

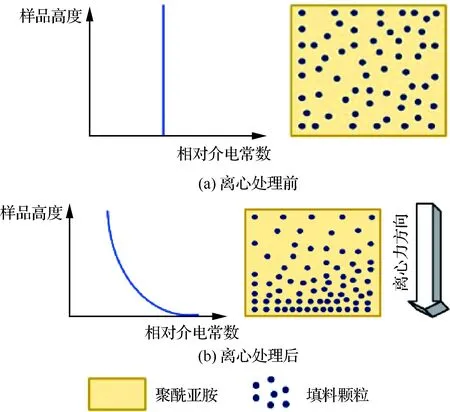

4.1 離心法

離心法在制備過程中對液態基體與填料顆粒的混合物施加離心力,通過控制離心力的大小與時間等參數形成具有梯度變化的填料濃度,最終獲得功能梯度材料。2006年名古屋大學Kato等人使用離心制造技術混合微米級TiO2顆粒與環氧樹脂并作離心處理,經實驗測試可知上述經離心處理后的絕緣材料介電常數在離心力方向上呈現了梯度變化的特性[99],此可視為離心法構造功能梯度絕緣材料的首次應用。近年來,Okubo團隊[100]和Kurimoto[101]等進一步深入研究了離心制備法。通過不同粒徑填料復配、原料分層混合等制備手段獲得了導電率隨離心方向遞增分布、遞減分布與U形分布的梯度絕緣結構。如圖15[102]所示,在離心處理后材料的相對介電常數可實現連續梯度變化。此外,Okubo團隊[100]還評估了離心法制成的梯度絕緣材料與勻質絕緣材料的壽命,結果顯示梯度絕緣材料比勻質絕緣材料的預測壽命提升了1.7~2.8倍。

圖15 離心法制備功能梯度材料[102]

離心制備法的優點是能使材料實現某方面性能的梯度連續分布,缺點則是離心時的物理規律決定了材料結構分布規律,且其改性后提升的材料特性較為單一,因此若只考慮一種空間環境主要影響因素而改性調控聚酰亞胺時離心制備法是一種較為理想的方法。對于長期運行在近地軌道中的航天器,原子氧對其設備表面的侵蝕是最為主要的損害因素。如3.3節所述,對材料原子氧侵蝕防護性能開展改性調控時,材料本身固有的機械性能等優異的特性會因抗原子氧改性而受到影響。因此考慮到原子氧侵蝕多發生在材料表層部位,在進行抗原子氧改性調控時即可引入離心制備法的思想。文獻[103-104]通過離心法制備了一系列含碳纖維的功能梯度材料,并指出其具有良好的耐腐蝕特性。可通過離心法使材料中的抗原子氧改性添加劑含量隨材料深度的增加而減少,從而提高材料表層抗原子氧侵蝕能力。

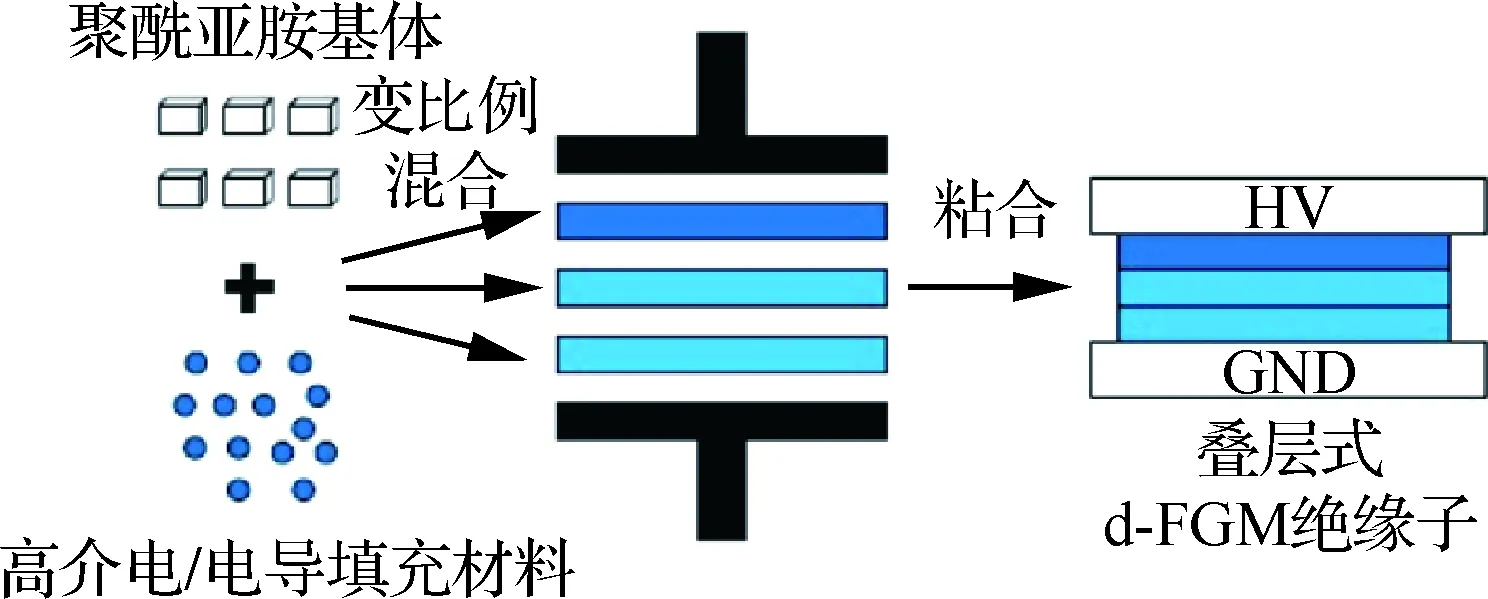

4.2 疊層法

疊層法則是通過將不同特性的材料通過層疊與拼接形成逐層非均勻分布的絕緣構件。圖16[102]為一種經典的介電功能梯度材料制備思路,可實現介電梯度絕緣。1998年,Watanabe等[105]認為引入功能梯度材料可緩解局部電場集中的問題,并借此提出了利用功能梯度材料進行電場優化的設想。西安交通大學研究人員[106]制得一種疊層式絕緣子結構Mo/Al2O3-Al2O3-Mo/Al2O3,對此類功能梯度材料進行實驗測試,結果表明過渡層的引入能有效提升絕緣材料的抗電暈能力。陳晨[107]合成了氮化硼/聚酰亞胺復合材料并引入了納米鉛,制備了厚度為1.0 mm以上的三明治結構聚酰亞胺復合材料(PI/PI(PB)/PI)并測試了其性能和相關結構;結果表明當單層純聚酰亞胺與3層聚酰亞胺復合薄膜厚度均控制在1.02 mm時,3層復合聚酰亞胺的輻射吸收劑量比單層聚酰亞胺提升了47%,證明具有三明治結構的復合材料防輻射能力大幅增強,可使材料在太空高能輻射環境中更理想地工作。

疊層式功能梯度材料的優點在于工藝復雜程度低,可針對復雜環境下的多方面需求對材料進行改性。在復雜的太空環境中通常考慮的材料改性是對其進行多方面特性的協同優化提升,如航天器可能會同時面臨高能粒子輻射、原子氧侵蝕、電暈放電、極端溫度等綜合惡劣環境。增強材料防輻射性能所用的添加劑極可能會導致材料本身熱穩定性的下降,從而更難以適應太空中的極端溫度環境。所以此時針對航天器所用材料進行改性時就需通過疊層法實現多方面的協同優化。而疊層法也有一定的缺點,如現有疊層式材料制備工藝可制備的層數較少,且層與層之間的材料特性跳變明顯,有層間介面缺陷控制等問題。目前針對太空環境下的材料改性尚未推廣使用疊層法,因此太空環境下層間界面缺陷等問題會對材料造成怎樣的影響仍需進一步研究與探討。

圖16 介電材料疊層制備方法[102]

4.3 3D打印法

3D打印是一種材料累加的制造技術,其核心制造原理是材料逐點成面后逐面成體,可實現材料形狀與性能的協同控制[108-110]。光固化立體成形工藝在絕緣材料領域曾被廣泛報道,該工藝利用激光掃描液態光敏樹脂使其固化并堆積成形[108]。Kurimoto等[111]構造了一種Al2O3/丙烯酸復合材料并研究了其紫外光透射特性,結果顯示此類復合材料絕緣特性優于其勻質復合材料的絕緣特性。楊昆等[112]提出一種基于電場驅動熔融噴射聚合物基復合材料高分辨率3D打印工藝,并實現了多層石墨烯/聚乳酸等復合材料的制備,研究表明這種3D打印工藝可有效改善打印分辨率低、成型結構簡單等3D打印的缺點。目前3D打印法在太空中的應用研究熱點多為空間在軌3D打印[113]。考慮空天用聚酰亞胺抑制表層充放電與抑制深層充放電問題的統籌設計,將材料進行梯度絕緣設計可更加迅速地泄放介質沉積電荷,減弱介質表面與內部的電位差,從而抑制聚酰亞胺的充放電現象。如圖17[102]所示,西安交通大學的張冠軍團隊[102]利用螺旋式混合基礎裝置,使用熔融堆積成形工藝控制混合并逐點逐層打印絕緣性能呈梯度連續分布形式的復合材料絕緣子,為空天用聚酰亞胺的梯度絕緣設計提供了一種新思路。

圖17 梯度絕緣材料3D打印法[102]

3D打印法具有離心法與疊層法的優點,如能使材料實現性能的梯度連續分布,且可針對多方面特性需求對材料進行協同優化提升[114]。在太空環境中使用3D打印法改性制備出的材料可完美解決層間界面缺陷的問題,理想地達成針對復雜空間環境中所需多方面特性的協同優化提升。但由于目前有關3D打印法的制備工藝尚需進一步研究,現可實現3D打印的原料種類較少、打印性能穩定性差、介電性能難以調控等問題也制約了3D打印法在太空中的應用。

綜上所述,空天電傳輸用聚酰亞胺面臨的空間環境十分復雜,在進行改性時不能單一考慮某方面的性能,而應當綜合設計。同時梯度設計可更好地針對太空輻射環境下的表層充放電與深層充放電等需要統籌優化的問題。當從材料特性的角度對聚酰亞胺進行抗輻射、耐電暈、抗原子氧與高導熱4方面協同改性后,還應從材料結構的角度對聚酰亞胺進行功能梯度優化。首先,應綜合考慮離心法、疊層法與3D打印法等功能梯度優化方法的優缺點,結合材料改性后聚酰亞胺針對不同的空間環境如近地軌道環境、同步軌道環境進行多種功能梯度材料設計;其次,通過設計極端空天環境對聚酰亞胺功能梯度材料造成損傷的實驗測試所制多種功能梯度材料性能能否更具有針對性地應用于不同空間環境的航天器部件;最后,將聚酰亞胺的材料結構優化與材料改性優化統籌考慮,從而進一步得到適用于空天電傳輸用的聚酰亞胺功能改性材料。

5 結 論

1) 聚酰亞胺在太空中的應用十分廣泛。在太陽帆板驅動機構的導電滑環中,聚酰亞胺材料的放電等效應更是會嚴重影響航天器的工作壽命。目前,關于抑制航天器充放電方面的研究并不完善,主要側重于在用電器外側增加屏蔽層,而對聚酰亞胺本身的材料放電等特性并沒有深入研究。

2) 在空間環境下航天器高壓大功率電傳輸用聚酰亞胺面臨的損害主要有4方面:充放電效應、電暈放電效應、原子氧侵蝕效應及極端溫度環境。4種效應并非單獨存在,而是互相影響,致使聚酰亞胺的損傷更為嚴重。因而在考慮其改性問題時應綜合考慮4方面的損傷效應,研究設計一種理想的改性方向。

3) 通過對聚酰亞胺結構進行梯度設計可在確保材料于特性上呈現可控空間梯度變化的基礎上使其具有較少的結構特性缺陷,但目前的功能梯度材料設計主要應用于絕緣領域,針對空間領域的功能梯度復合材料設計有待進一步研究。

4) 目前針對航天器高壓大功率電傳輸用聚酰亞胺的改性設計仍缺乏明確的設計原則和設計針對性,因而探索高效的改性措施對提高航天器運行壽命穩定性具有重要意義。