多維視角下民族地區規模性返貧風險的表征、緣由及對策

周 超 樊 虎

2020年底,我國取得了在現行標準下實現全部脫貧、消除絕對貧困的偉大勝利。同時,我們必須清楚地認識到,我國返貧比例雖逐年下降,但防止發生返貧風險的壓力依然巨大。民族地區地處經濟發展條件相對落后的邊疆區域與深部山區,自然災害頻發,地區生態脆弱性與貧困脆弱性較強,呈集中連片貧困分布格局,其中已脫貧人口和邊緣人口脫貧基礎不牢固,潛藏著大規模返貧風險隱患,甚至能夠蠶食脫貧成效。2021年,習近平總書記在全國脫貧攻堅表彰大會上強調,“要堅決守住不發生規模性貧困的底線”[1]。2022年中央一號文件指出,“要堅守兩條底線,抓住三大重點,推動脫貧成效與鄉村振興有效銜接”[2]。由此可見,在向第二個百年奮斗目標奮進的過程中,如何鞏固脫貧成效與推進鄉村振興戰略是重中之重,而防止民族地區發生規模性返貧風險更是實現共同富裕目標的根本前提,學界亦對規模性返貧風險展開了深入探索與研究。

阿瑪蒂亞·森(Amartya Sen)的能力貧困理論認為,“貧困的根源不僅是單一的經濟因素,還包括政治、經濟、文化等各方面,這是多維貧困理論的基礎”[3]。在繼承多維貧困理論的基礎上,“阿爾迪·J.哈格納斯(Aldi J.Hagenaars)創立了H-M貧困測度指數”[4]。此后,“聯合國開發計劃署(UNDP)和英國牛津大學貧困與人類發展中心合作構建了生活水平、教育和健康的多維貧困指數(MPI)”[5]。返貧是指“脫貧后重新陷入貧困的狀態”[6],“其特征主要包括區域性、突發性、頻繁性”[7]。總體來看,“我國返貧研究階段已經歷過農村救濟式扶貧階段、農村開發式扶貧階段、農村精準脫貧階段,在此期間,返貧研究成果逐漸增加,為現階段防止規模性返貧風險提供有益經驗”[8]。民族地區發生規模性返貧風險的可能性相對較大,“具體可分為能力缺失型、政策性、環境性、發展性四大類”[9],“有效防止民族地區發生規模性返貧風險的關鍵路徑為建立健全防止返貧長效機制”[10]。

綜上所述,當前學界多以整體性視角對我國返貧困問題進行研究,較少把整體與局部相結合,對民族地區返貧困研究偏少,且主要圍繞防止返貧長效機制展開研究,缺乏系統性思維。隨著我國貧困治理事業的不斷推進和對貧困問題的深入研究,貧困的內涵也隨之豐富,從單一的收入貧困拓展到能力貧困、文化貧困、生態貧困等多方面,貧困問題考量也不僅局限于經濟現象,而應綜合考慮經濟、政治、文化、生態等多維度問題。因此,本文欲在國家整體基礎上,針對民族地區規模性返貧風險問題進行研究,從生態、政策、發展等多維視角出發,明確民族地區規模性返貧風險呈現的表征,進一步分析其發生緣由,并提出相應對策,以探索如何防止民族地區出現規模性返貧風險。

一、多維視角下民族地區規模性返貧風險的表征

明確民族地區規模性返貧風險的表征是進一步剖析其發生緣由的首要前提。綜合考慮民族地區的返貧區域、返貧群體、返貧影響等,發現民族地區規模性返貧風險呈現出區域性、群體性和聯動性等表征。

(一)區域性

現階段,我國民族地區返貧現象呈現出區域性特征。許多深度貧困區域深受生態環境脆弱、自然災害頻發、生存條件艱苦、基礎設施落后等因素制約,難以把自身資源優勢轉化為發展優勢。以西南民族地區為例,貴州、廣西、云南等地多為貧困脆弱性與生態脆弱性高度重合的地區,旱澇、滑坡泥石流、地震等自然災害頻發,對當地產業發展與人居環境造成嚴重影響。僅2022年1月1日至2022年2月28日,青海省共發生三級以上地震30次,其中最大地震級數為1月8日青海海北州門源縣的6.9級地震,造成青海、甘肅、寧夏、內蒙古四省區17.1萬人受災,損壞房屋9.5萬間,直接經濟損失高達32.5億元,震區自然環境遭到嚴重破壞,打破了群眾正常生活狀態,直接增加了返貧風險①。

(二)群體性

在鞏固全面脫貧成效與全力推進鄉村振興戰略的接續發展階段,民族地區面臨著外部幫扶力量減弱與內生動力培育局限性較大并存的窘境,導致前期得以脫貧的地區面臨再次返貧的風險。同時,隨著我國新型城鎮化的建設不斷推進,民族地區農村流動人口規模不斷擴大,可用青年勞動力流向呈“農村—城市”的單向流動,導致留守兒童與留守老人數量明顯上升,此類弱勢群體不具備穩固脫貧成果的能力,規模性返貧風險呈群體性特征。

(三)聯動性

在新冠肺炎疫情的反復沖擊下,民族地區的市場環境遭受到了嚴重破壞,公共衛生服務水平亦遭受到了嚴峻考驗,規模性返貧風險勢頭顯現。一方面,部分農村勞動力因無法外出務工,家庭收入來源急劇減少甚至中斷。同時,民族地區鄉村產業基礎薄弱,可提供工作崗位較少,難以吸納大量留滯勞動力。另一方面,民族地區公共衛生服務水平相對較低,疫情傳播風險相對較大,一旦疫情傳入城市,則會直接影響相關產業鏈,甚至造成經濟停擺狀態。以蔬果產業鏈為例,城市一旦進入靜態管理狀態,農村果農則無法向城市運輸水果并進行售賣,嚴重影響果農收入穩定性,易引發連鎖反應并發生規模性返貧風險。

二、多維視角下民族地區發生規模性返貧風險的緣由

精確剖析民族地區發生規模性返貧風險的緣由是防止民族地區發生規模性返貧風險的根本前提。從多維視角出發,結合民族地區實際情況,發現民族地區發生規模性返貧風險的緣由主要涉及生態性因素、政策性因素、發展性因素三個方面。

(一)生態性因素:民族地區生態脆弱性與貧困脆弱性并存

當前,我國已進入“后扶貧時代”,民族地區的貧困脆弱性與生態脆弱性具有高度重疊和內在關聯度,“且我國約76%的貧困縣分布在生態脆弱地帶,占全國貧困縣總數的73%”[11]。生態性因素仍為可能導致民族地區產生大規模返貧風險的主要緣由之一,并且是民族地區未來可持續發展中不可或缺的考量因素。引發我國民族地區規模性返貧風險的生態性因素主要表現為自然災害、資源開發、公共衛生風險等方面。

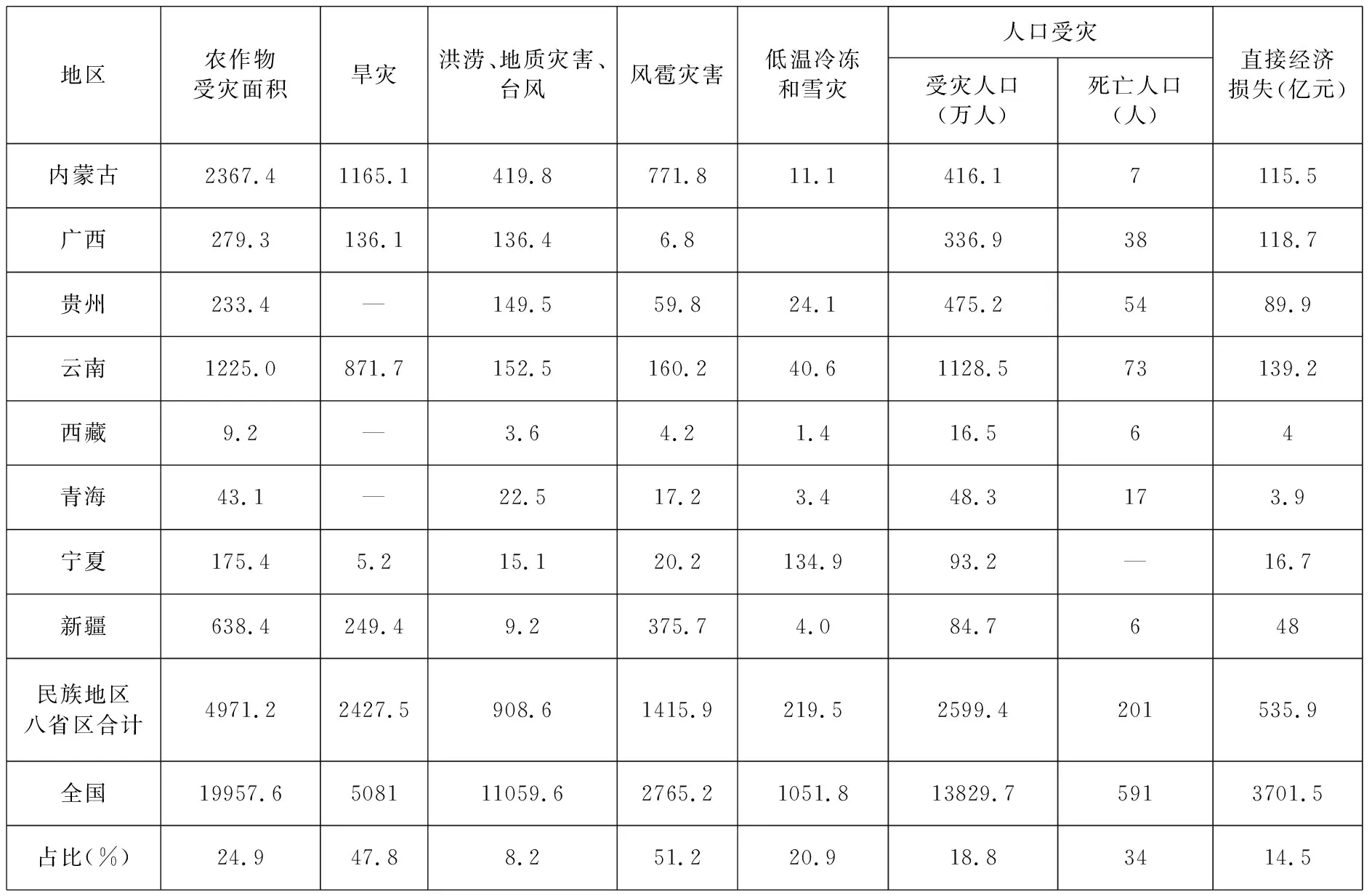

首先,我國民族地區受地理位置、氣候環境、經濟發展等多重因素交織影響,自然災害總體發生頻率一直居高不下,并呈一定加劇趨勢。如表1所示,2020年我國民族地區八省(區)自然災害損失情況總體呈高位態勢,其中較為嚴重的是旱災與風雹災害,旱災受災面積為2427.5千公頃,占全國總旱災面積的47.8%,風雹災害受災面積為1415.9千公頃,占全國總風雹災害受災面積的51.2%。另外,2020年由農作物受災、旱災、洪澇等自然災害對民族地區八省(區)造成的直接經濟損失高達535.9億元,在全國直接經濟損失中占比為14.5%,而2019年民族地區八省(區)自然災害造成的直接經濟損失在全國直接經濟損失中占比僅為10.9%。綜合看來,自然災害頻發是加劇民族地區返貧風險的主要導火索,也是未來民族地區生態扶貧工作中的主要障礙。

表1 2020年我國民族地區八省(區)自然災害損失情況(單位:千公頃)

其次,我國民族地區資源開發呈即時性效益獲取與可持續性生態優勢集成指向相矛盾的形勢。近年來,我國貧困治理重心已從“單向輸血”轉變為“自主造血”,大力鼓勵民族地區利用自身資源優勢轉化為經濟優勢,以提高當地經濟效益與居民收入。但由于民族地區環境承載力較弱且可開采資源多屬于不可再生資源,加上民族地區存在“以資源換投資”的錯誤經濟發展理念,導致資源開發過程中出現諸如生態環境破壞嚴重、資源儲備量急劇下降、人居生活環境污染嚴重等現象,進而削弱民族地區資源型城市的生態發展優勢,影響全面脫貧成果的穩定性,最終誘發規模性返貧風險。

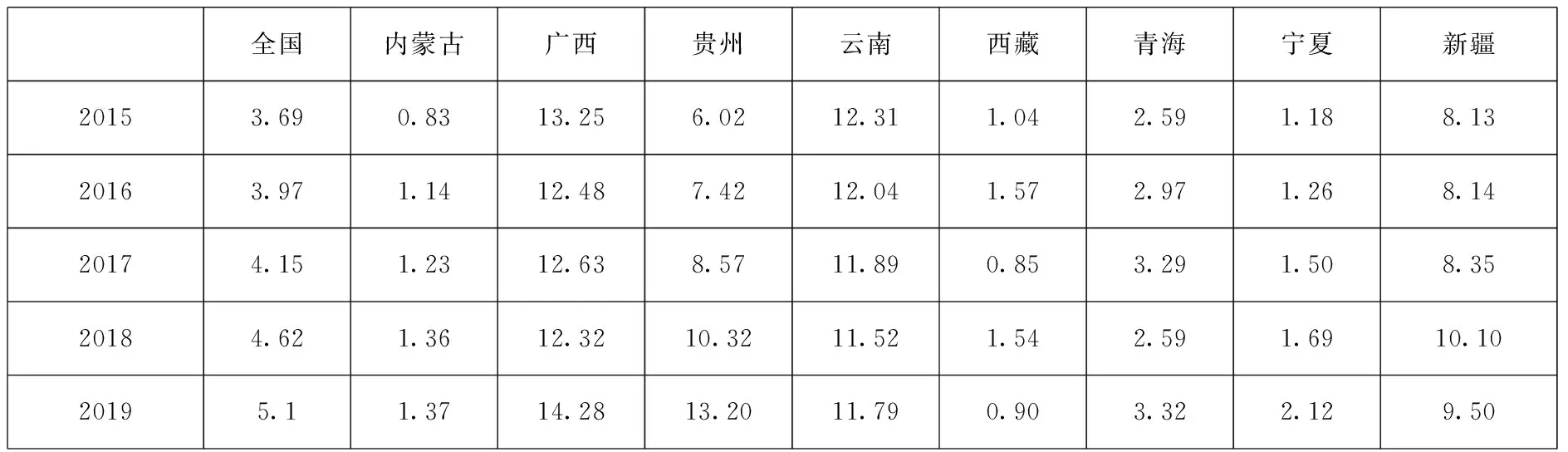

最后,與發達地區相比,我國民族地區公共衛生問題較為嚴重,部分重大傳染病發病率持續上升,地方性疾病持續發生,突發公共衛生事件頻發。一直以來,我國民族地區都是艾滋病高發區,如圖2所示,民族地區艾滋病發病率總體呈上升趨勢,其中廣西、貴州、云南等地發病率較高,對當地脫貧戶造成較為嚴重的負面影響,存在巨大的潛在威脅。同時,由于不同民族地區位處不同的地域,加之生活習性與個人衛生習慣的差異,不同民族地區存在不同的地方性疾病。例如,內蒙古的布魯菌病、廣西的寄生蟲感染病、貴州的甲狀腺病等,均降低了民族地區居民生活能力,間接性增加了脫貧戶返貧風險。

表2 我國民族地區八省(區)2015-2019年艾滋病發病率(1/10萬)

(二)政策性因素:民族地區返貧風險治理政策體系尚不完善

當前,我國已經由消除致貧隱患進入到防止返貧風險的貧困治理新階段,以往的扶貧政策體系已逐漸不再適應當前貧困治理階段,無法有效防止發生規模性返貧風險。而民族地區作為我國貧困治理戰略中的薄弱點,發生規模性返貧風險概率往往高于其它地區,其扶貧政策體系存在的問題頗多,主要表現為政策理念、政策價值、政策主體、政策運行等四個方面。

首先,民族地區扶貧政策理念較為落后,尚停留在解決生存性問題的傳統扶貧思維中,未能從全面脫貧時代的政策理念中跳脫出來。許多扶貧政策的制定理念依舊以“追求短期扶貧效益”為主,忽視可持續發展的重要性,導致扶貧政策不適用于本階段發展實際,造成適得其反的效果。例如,部分民族地區一味追求外部幫扶力量的介入,以迅速推動當地經濟社會發展,但未充分考慮外部力量撤出后的后果,造成本土形成嚴重的外部依賴性,不利于未來可持續發展。

其次,民族地區扶貧政策價值模糊不清,無法進行科學合理的政策設計,難以把握未來扶貧政策發展方向。在當前新時代發展過渡時期中,民族地區未把返貧風險治理所蘊含的時代價值融入政策體系,造成返貧風險治理政策目標不明確,缺乏科學的政策指向與進路,不利于鞏固全面脫貧成果與大力推進鄉村振興戰略的銜接。同時,在壓力型體制下,民族地區政府難以改變原有政績觀,僅局限于扶貧政策的經濟價值目標,而缺失長遠發展眼光。

再次,民族地區扶貧政策主體相對單一,尚未形成多元協同性政策主體格局,政府、市場、社會組織等主體無法發揮最大合力。當前民族地區依舊以政府主導式扶貧模式為主,在很大程度上制約了市場與社會組織的力量發揮,遏制了其它政策主體在防止返貧風險治理中的行動參與。例如,在制定扶貧政策時,民族地區本土居民缺少政治參與,政策制定者未能充分吸收相關民意,根據居民實際生活情況制定相應扶貧政策,最終導致相關政策與本土居民需求相悖,對貧困治理起到負向作用。

最后,民族地區扶貧政策運行阻力頗多,易遭到走樣執行。現階段,民族地區扶貧政策運行環境較為復雜,受民族地區傳統習俗、宗教文化、經濟條件等因素影響,相關扶貧政策難以順利運行。就產業扶貧政策而言,由于民族地區經濟條件較為落后,即使相關產業政策為企業提供了可觀的惠利性,但堪憂的企業發展環境成為了影響企業入駐的“最后一道門”。另外,民族地區宗族勢力錯綜復雜,許多資源都掌握在勢力更為龐大的宗族手中,相對弱勢的群眾則難以享受到相關政策福利,尤其是邊緣貧困戶易發生返貧現象。

(三)發展性因素:民族地區脫貧戶內生動力嚴重不足

“所謂貧困人口的內生動力,即貧困人口為了滿足收入和權利在內的多元化需求,利用自身知識或技能主動鏈接社會資源,并使資源轉化成能夠持續脫貧發展的潛在行動趨向力”[12]。民族地區為強調內生發展的重要性,已從傳統外生發展模式轉向傳統內生發展模式,但受到城鄉二次分化結構限制,“自上而下的外生發展與自下而上的內生發展愈發脫節”[13],直接導致民族地區內生發展陷入困境,脫貧戶內生動力不足問題日益嚴重,對其持續發展能力埋下了巨大隱患,在很大程度上增加了返貧風險的發生率。具體而言,民族地區脫貧戶內生動力不足主要表現為主體錯位、貧困亞文化、發展能力不足、發展精神匱乏等方面。

在主體錯位方面,民族地區存在大量“扶貧干部做、脫貧人口看”的現象。民族地區脫貧戶尚未消除脫貧時期的外部幫扶依賴性,缺乏“依靠自身謀發展、謀幸福”的正確發展觀念,習慣于坐享其成。同時,在大力推進鄉村振興戰略時,民族地區部分脫貧戶受自身認知水平限制,難以領會相關政策精神,并容易對相關舉措產生排斥心理,拒絕配合后續扶貧工作的開展,造成扶貧干部開展工作困難的局面,進而打斷鄉村振興戰略的步伐,擴大與發達地區的發展差距。這種主體錯位現象不僅無法有效推進鄉村振興戰略,甚至可能造成民族地區發展倒退的后果,產生規模性返貧風險。

在貧困亞文化方面,民族地區脫貧戶與時代主流文化不相適應。“少數民族地區的貧困人口在長期與周圍生存環境的互動與實踐中,逐步發育出一種與主流發展文化不相適應的亞文化”[14],限制了民族地區貧困人口內生動力的發展。這種民族貧困亞文化主要體現在以下幾個方面:第一,長期的生活同質性導致貧困人口缺乏內生動力。民族地區貧困人口大多位于深山老林中,即使這些地區在全面脫貧后得到了一定程度的發展,但依舊缺乏與外界的溝通,生活習慣、行為認知、思維方式等均存在較大差異。此外,由于民族地區貧困人口長期處于相對封閉的地域生活,已形成特有的民族習慣和生活方式,對外界生活方式了解較少甚至毫無興趣,認為吃穿不愁即為生活的最佳狀態,這種生活同質性使得本土脫貧戶缺乏追求更高質量生活的動力。第二,民族地區脫貧人口綜合素質低。民族地區貧困人口受教育人數較少,對新事物的接受能力較差,對于引進的新型農業技術難以理解,造成先進技術利用率偏低的現象,阻礙了本土經濟社會發展。第三,貧困代際效應明顯,新一代無法打破貧困牢籠。由于大部分民族地區脫貧人口的后代依舊生活在這片區域,從小起便被特定的價值觀念和生活方式所影響,使貧困亞文化的生成進入惡性循環狀態,把本土新生力量囚禁在貧困牢籠之中,難以激發其內生動力,導致貧困繼續延伸至下一代。

在發展能力方面,民族地區缺乏自我發展能力。當前民族地區已進入外部性力量逐漸減弱的發展狀態,但民族地區尚未具備充足的自我發展能力,導致內生動力嚴重不足,具體包括以下幾個方面:第一,經濟發展能力不足。雖然民族地區坐擁大量資源,但本土脫貧人口卻缺少資源利用能力,資源稟賦較弱,無法把資源優勢有效轉化為經濟優勢。另外,本土脫貧戶缺乏市場風險判斷能力,風險意識較弱,常因遭受重大市場風險導致經濟損失。第二,創新發展能力不足。傳統落后思維對民族地區脫貧人口影響深遠,加上其未接受過系統性創新能力開發培訓課程,創新發展能力嚴重不足,無法為當地發展提供建設性、新穎性建議。第三,技術發展能力不足。在發展過程中,民族地區采取引入一些龍頭企業在其區域設立鄉鎮企業的做法,以提高本土經濟發展水平,并解決本土工作崗位少的問題,但脫貧人口受文化水平低、掌握技能少的制約,僅能從事于體力型勞動工作,無法勝任管理型、技術型工作,本質上僅從“田中勞作”變為了“工廠勞作”。

在發展精神方面,民族地區脫貧戶的發展精神嚴重匱乏。當前民族地區脫貧人口的發展主觀能動性較弱,僅滿足于脫貧生活現狀,發展精神嚴重匱乏,其主要內容包括:第一,“等靠要”依賴心理嚴重。在全面脫貧時期,民族地區作為全國貧困人口多、貧困發生率高的區域,國家給予了大量人力、物力、財力的支持與幫助,但國家的兜底式救助養成了民族地區貧困人口的“等靠要”不良思想觀念,造成現階段對國家幫扶產生嚴重依賴心理。第二,“爭做貧困戶”畸形觀念盛行。由于貧困戶在就業、住房、醫療等多方面均享有特定的福利待遇,因此,部分脫貧戶不愿丟下“貧困戶”的標簽,把能夠評為貧困戶當成一件“光榮事跡”甚至部分脫貧戶產生如何再次重返貧困戶行列的危險想法。第三,缺乏發展自信。經過多年發展,民族地區在經濟水平、生活條件、薪資待遇等方面雖已得到明顯改善,但與發達地區還存在較大差距,民族地區脫貧人口在把自身發展成果與發達地區發展現狀進行比較時,容易產生挫敗感,陷入自我否定狀態,對自我缺乏發展信心,產生消極心態。

三、多維視角下防止民族地區發生規模性返貧風險的對策

針對民族地區發生規模性返貧風險的三大緣由,提出防止民族地區發生規模性返貧風險的三大對策,即創新民族地區生態扶貧方式、完善民族地區返貧風險治理政策體系框架、建構民族地區新內生發展模式,以形成防止民族地區發生規模性返貧風險的最大合力。

(一)創新民族地區生態扶貧方式

創新生態扶貧方式是防止民族地區發生大規模返貧風險的有效途徑之一,主要從完善民族地區自然災害應急管理體系、化解短期效益獲取與長期可持續開發的矛盾、完善民族地區公共衛生服務體系等三方面出發,促進生態環境保護、開發與建設的良性互動,以有效防止民族地區發生規模性返貧風險。

第一,完善民族地區自然災害應急管理體系,大力降低民族地區因災返貧風險。在災前防范階段,應提升民族地區災害風險識別能力,根據災害類型提前做好應急預案,并綜合運用先進監測預警技術,以提升民族地區災害預警能力。同時,應建立健全應急物資儲備工作機制,基于科學合理原則設立應急儲備點,以保障應急救援物質基礎,形成適用于本土區域的應急物資儲備網絡體系。在災中救援階段,應把本土群眾救援力量與外來救援團隊力量相結合,充分發揮本土救援力量優勢,以彌補外來救援團隊因不熟悉地形、抵達時間較長等因素耽誤救援的缺陷,最大化提升民族地區災中反應速度與能力。在災后重建階段,應以恢復民族地區特色為主要原則,最大限度保護民族地區特有歷史和文化。同時,應大力恢復民族地區特色建筑,保留民族地區特色產業優勢,維持后續經濟發展動力。

第二,重新審視民族地區資源開發與地區發展的關系,化解短期效益獲取與長期可持續開發的矛盾。在工業資源開發方面,改變“以資源換取投資”的經濟發展理念,堅持生態經濟發展模式,以民族地區本土最大環境承載力為限度,基于資源保護與可持續發展的理念制定資源開發計劃,深入開展工業污染整治工作。例如,內蒙古自治區阿拉善左旗為滿足駝絨加工工業的需求,大力推動當地養駝業發展,造成草原生態環境持續惡化,進而引發沙漠化問題,對脫貧牧戶造成嚴重生活威脅。在旅游文化資源開發方面,秉承文化開發與生態保護并重的開發理念,依托民族地區特有文化優勢,打造具有較強民族性、文化性、生態性的民族文旅品牌,提高民族地區生態資源到生態資本的轉化效率。

第三,完善民族地區公共衛生服務體系,提升民族地區公共衛生防控能力,有效降低民族地區因病返貧風險。就民族地區重大傳染病而言,應改善重大傳染病預防措施,加強民族地區居民防范理念,進而推動醫防融合一體化進程,降低民族地區重大傳染病發病率。就民族地區地方性疾病而言,應充分結合民族地區本土生活習慣、衛生條件、傳統習俗等因素,改變民族地區不良個人飲食習慣,改善民族地區生活條件,以切斷地方性疾病傳播鏈,提升居民健康指數。就突發公共衛生事件而言,應優化重大疫情防控體制機制,加強民族地區尤其是邊疆民族地區的公共衛生輸入性風險防控能力,在預防本土重大疫情發生的同時降低境外疫情傳播可能性。

(二)完善民族地區返貧風險治理政策體系框架

為守住不發生規模性返貧風險的底線,民族地區亟需完善返貧風險治理政策體系框架,以加快民族地區扶貧政策轉型與銜接,進而推動民族地區扶貧政策創新與優化,主要從轉變政策理念、明確政策價值、政策主體多元化、減少政策運行阻力等方面切入。

第一,民族地區應轉變扶貧政策理念。面對我國現階段扶貧事業發展形勢,民族地區應在摒棄過時政策理念的同時,不斷了解并掌握本土脫貧戶的實際生活狀況,以及時轉變政策理念,對未來扶貧政策制定起到有效的正面導向作用。同時,針對民族地區的貧困脆弱性,民族地區應樹立可持續發展政策理念,促進全面脫貧成果與鄉村振興戰略平穩結合,以提高其可持續發展能力,防止發生規模性返貧風險。以易地扶貧搬遷政策為例,民族地區應重視易地搬遷后續發展工作,對搬遷前后的群眾生活、基礎設施、產業建設等因素進行比較分析,著重提高搬遷安置區的公共服務水平,引進與搬遷群眾自身能力契合度較高的工作崗位,降低易地搬遷返貧風險。

第二,民族地區應進一步明確現階段扶貧政策價值。民族地區應以適時性與前瞻性為基礎,深入發掘現階段扶貧政策價值所在,以明確應追求怎樣的扶貧政策價值目標。具體而言,民族地區應從實際目標出發,以防止發生大規模返貧風險與邁向共同富裕為價值導向,從而完善返貧風險治理政策體系框架,制定適宜時代發展趨勢的扶貧政策。

第三,民族地區應創新多元主體協同治理模式,推動返貧風險治理效果最大化。政府應充分發揮統籌全局作用,整合現有返貧風險治理的相關資源,實時收集本土自然災害、經濟發展變化、人居生活水平等相關信息,以提升對政策變化的應變能力。市場應有效發揮在資源配置中的決定性作用,對政府所整合的相關資源進行合理配置,以彌補政府相關行為的缺陷,尤其要提高對民族地區人數較少民族的重視程度,保證其公平公正地享受資源紅利。社會組織應加強對民族地區偏遠區域的關注,以慈善機構、義工團體、公益組織等具體形式深入民族地區,特別關注政府所容易忽視的領域。

第四,民族地區應更新政策運行原理,優化政策運行環境。民族地區應以防止發生大規模返貧風險為根本前提,堅持事前預警、事中應對、事后幫扶相結合,堅持整體與局部相結合,提高政策運行流暢度。同時,民族地區應優化政策運行環境,以改善經濟發展條件為主,剔除落后傳統習俗與凈化宗教文化環境為輔,為外來企業營造良好的營商氛圍,保證各項扶貧政策得到貫徹落實。

(三)建構民族地區新內生發展模式

新內生發展模式即不再采取傳統內生發展模式“自下而上”的單向發展路徑,在此基礎上采取“上下聯動”、“內外共生”的混合發展路徑,以尋求地區整體性突破。新內生發展模式能夠加強外部資源與內部動力的連接,與現階段民族地區發展趨勢高度契合,能夠有效防止發生規模性返貧風險,主要從樹立理念、主體賦能、資源整合等方面進行建構。

一是要民族地區樹立新內生發展理念。新內生發展突破了以單一經濟取向看待地區發展的局限性,轉向以整體性視角尋求地區發展路徑,實現城鄉融合統籌發展。民族地區樹立新內生發展理念是建構新內生發展模式的首要前提,應在促進民族地區群眾樹立新內生發展理念的基礎上,推動形成“城市社區”與“農村村組”交織發展的行動共同體。首先,在民族地區城市區域,應以社區為基本行動單元,建立城市居民包括共同觀念、共同目標與共同需求等在內的共同紐帶,以促進城市居民的相互交流與合作。其次,在民族地區鄉村區域,應以村組為基本行動單元,把鄉村五大振興作為出發點和著力點,制定滿足本土實際需求的發展戰略。最后,應加強“城市社區”與“農村村組”的共生發展,推動民族地區城鄉融合一體化進程,把新內生發展理念內化于本土行動主體的認知中。

二是要推進民族地區的主體賦能策略。對民族地區相關行動主體進行賦能是建構新內生發展模式的關鍵一環,主要包括政府、社會組織、群眾等三個層面。在政府層面,應克服“自上而下”的傳統行政體制弊端,充分發揮中央與地方的積極性,在合理范圍內對民族地區地方政府進行放權賦能,使其行政行為更加契合本土發展。同時,民族地區政府亦應有序有度地向本土基層政府放權賦能,以最大化激發基層政府活力,充分結合數字鄉村建設背景,進一步優化政府職能部門的合作,推動內部由“死水”變“活水”。在社會組織層面,社會組織應根據民族地區發展實際進行自身建設,以提高自身在未來扶貧時期中的地位,擁有與其它主體所匹配的行為能力。一方面,民族地區社會組織需提高對本土深度貧困地區的覆蓋率,推動自身力量深入其中,彌補深度貧困地區社會組織力量不足的缺陷。另一方面,民族地區社會組織應優化自身結構,結合民族地區貧困特殊性,建立多元化人才儲備庫,提升其扶貧能力,從多領域、多層次防止發生規模性返貧風險。在群眾層面,推動民族地區本土居民賦能,以激發自我發展精神,提升自我發展能力。通過展示其他地區美好生活的實際案例,宣傳健康的地區發展文化,喚起民族地區居民對美好生活的向往。同時,政府、社會組織等多元主體共同對其進行能力培訓,在提升其自我認知能力的基礎上,不斷學習新技術、新知識,提升對現階段的適應能力和自我發展能力,并增強政治參與度。

三是要系統整合利用民族地區本土優勢資源。民族地區應在不斷獲取外部優質資源的同時,有效整合內部資源,實現內外資源的利用最大化。在獲取外部資源時,民族地區不能一味追求資源數量的多少,應以資源質量與如何進行資源優化配置為重心,因地制宜引進外部優質資源。例如,根據特色的民族文化與得天獨厚的資源潛力,加大民族地區特色產業開發力度,形成以產業為基礎的發展路徑,降低民族地區因經濟發展頹勢而導致的返貧風險。在整合內部資源時,民族地區應從經濟、組織、文化、人才等多方面進行本土資源挖掘,并注重內部資源與外部資源的銜接,有效運用外來力量彌補自身缺陷,形成內外資源合力,推動民族地區經濟社會發展進程,防止發生規模性返貧風險。

四、結語

防止發生規模性返貧風險是我國向共同富裕目標進發的關鍵節點,是現階段我國鞏固全面脫貧成果與推進鄉村振興戰略的基本工作要求。民族地區作為鑄牢中華民族共同體進程中的關鍵一環,如若爆發規模性返貧,會直接對我國整體性發展產生嚴重不良影響。對貧困脆弱性與生態脆弱性并存的民族地區而言,需從生態、政策、內生動力等三方面共同發力,有效防止發生規模性返貧風險。從生態層面來看,需推進防止規模性返貧風險與應急管理體系相結合,在提高自然災害抵抗能力的同時,提高公共衛生風險防控能力。在資源開發中,應致力于化解短期效益獲取與長期可持續開發的矛盾,實現民族地區資源可持續開發。從政策層面來看,需在轉變扶貧政策理念的基礎上,更加明確現階段扶貧政策價值,進而更新政策運行原理,創新多元主體協同治理模式。從內生動力層面來看,需在樹立新內生發展的理念基礎上,對相關行為主體進行精確賦能,推動內外資源形成最大合力,從而建構新內生發展模式。

注釋:

①資料來源:四川省地震局http://www.scdzj.gov.cn/.