共享經濟下京津冀政產學研綠色技術協同創新策略研究

孫健慧SUN Jian-hui;張楠ZHANG Nan

(天津商業大學會計學院,天津 300134)

0 引言

京津冀地區作為我國創新資源最密集、產業基礎最雄厚的區域之一,加快京津冀綠色技術協同創新,已經成為創新型國家建設的重大舉措,也是推進京津冀協同發展的重要內容。而作為移動互聯網、大數據、云計算、物聯網等新一代信息技術的產物,共享經濟有助于優化資源配置、降低交易成本、擴充創新主體,為京津冀綠色技術協同創新提供新的思維和渠道。隨著積極應對氣候變化和綠色低碳發展成為社會普遍共識,綠色技術創新也逐步成為學者們的研究焦點。綠色技術創新績效方面,一些學者運用實證分析方法論證了綠色技術創新與經濟發展之間存在良好的正向關系。梁圣蓉等[1]運用動態GMM檢驗了技術溢出與綠色技術創新效率之間的關系;何智勵等[2]基于長江經濟帶11個省份15年面板數據實證分析了綠色技術創新與經濟高質量發展之間的內在關聯,研究結果顯示二者具有顯著的正向關系。綠色技術創新的影響因素方面,學者們普遍運用省際面板數據或調查數據計量分析的實證研究方法開展相關研究。Gupta等[3]以四家印度中小企業為例,探究了阻礙中小企業綠色技術創新的因素及其解決方案;陳斌等[4]利用兩階段DEA模型重點分析了財政分權和環境規制對綠色技術創新的影響。一些學者分析了我國綠色技術創新的現狀和問題,并提出了針對性的政策建議。謝雄標、孫靜柯[5]的研究發現除了技術、資金與人才等內部障礙之外,政府支持和外部合作的缺乏是中小制造企業綠色創新面臨的突出外部障礙。一些學者圍繞綠色技術創新體系構建和多方協同問題開展了探討研究。肖漢杰等[6]構建了低碳友好技術的政產學研金協調創新博弈模型,深入分析了各方的博弈策略,認為多主體低碳技術協同創新的關鍵在于資源和能力的互補,內在動力取決于技術創新的獲益情況,而政府部門的獎懲機制能夠促進多主體合作。供應鏈主體綠色技術協同創新方面,陳秋俊等[7]重點研究了不同類型的制度體系對于企業綠色創新能力及其所在供應鏈實施綠色管理的影響。

綜上所述,現有關于綠色技術創新的研究依然處于起步階段,研究成果依然較少,關于政產學研多主體綠色技術協同創新行為機理的研究還處于空白。為此,本文基于動態視角利用微分博弈模型研究共享經濟下京津冀政產學研綠色技術協同創新行為問題,考察動態框架下三方在非合作模式、成本分擔模式下的政產學研方的均衡策略,以期為構建綠色技術協同創新體系提供理論借鑒。

1 問題描述與模型假設

1.1問題描述 本文研究由地方政府和企業(E)、研究機構(U,如大學、科研院所)構成的京津冀政產學研綠色創新體系。研究機構作為學研方和供應方,進行綠色技術的基礎研究工作;企業作為產方和需求方,進行綠色技術的應用開發工作;地方政府作為監督方和服務方,致力于推進京津冀的產學研綠色技術協同創新的研究開發進程。

1.2模型假設 假設京津冀地區地方政府、企業、研究機構的綠色創新成本與各自的綠色創新投入呈凸形,即隨著各主體綠色創新投入的增加,所需付出的成本會更高,因而t時刻各主體的綠色創新成本可分別表示為:

假設t時刻京津冀綠色技術水平由地方政府、企業、研究機構的綠色創新投入共同決定,即各主體的綠色創新投入越多,京津冀地區的綠色技術水平也就越高。此外,綠色技術水平還會隨著時間的推移慢慢衰減。

假設t時刻地方政府、企業、研究機構的綠色創新投入直接影響京津冀的總收益。同時,綠色技術水平的提高也會通過提升京津冀地區的整體競爭力而間接影響其總收益。假設t時刻京津冀政產學研綠色創新的總收益π(t)為:

假設京津冀所有參與主體都是基于完全信息進行理性決策,即均以自身收益最大化為目標,且貼現率γ相同。總收益在地方政府、企業和研究機構之間進行分配,假設企業獲得ω1∈(0,1-ω2),研究機構獲得ω2∈(0,1-ω1),則地方政府獲得1-ω1-ω2,分配比例根據各主體的貢獻事先商討確定。與此同時,地方政府為了推進京津冀地區綠色技術協同創新的發展,會為企業和研究機構提供綠色創新成本補貼,假設補貼比率分別為α(t)、β(t)∈[0,1]。

則企業、研究機構和地方政府的目標函數分別是:

2 博弈模型分析

2.1非合作模式 非合作模式下,地方政府不為企業和研究機構的綠色技術創新提供支持,即α=β=0,各參與主體獨立、同時進行決策,此時的最優決策為Nash均衡策略,用上標N表示。通過推導①,可以得到非合作模式下企業、研究機構、地方政府的最優綠色創新投入為:

進而將式(2)代入微分方程式(1),又由一階線性常微分方程的通解公式,可求解得到非合作模式下京津冀地區綠色技術水平的最優軌跡表達式為:

最后可以得到成本分擔模式下企業、研究機構、地方政府以及京津冀地區整體的最優收益函數分別為:

2.2成本分擔模式

成本分擔模式下,地方政府為支持產學研綠色技術創新,幫助企業和研究機構分擔一定比例的綠色創新成本,即0<α≤1且0<β≤1,例如我國現行有關綠色發展的稅收減免和財政補貼等優惠政策,因而表現為地方政府作為京津冀地區綠色創新的領導者,而企業和研究機構作為跟隨者的序貫非合作博弈,此時的最優決策為Stackelberg均衡策略,用上標S表示。通過推導②,可以得到成本分擔模式下企業、研究機構、地方政府的最優綠色創新投入和最優補貼比例分別為:

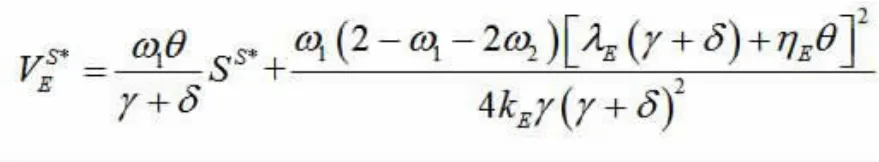

最后可以得到成本分擔模式下企業、研究機構、地方政府以及京津冀地區整體的最優收益函數分別為:

2.3對比分析 為了能夠判斷成本分擔是否可以成為促進京津冀地區綠色創新發展的有效協調機制,本節對兩種模式下的均衡結果進行對比分析。

定理1與非合作模式相比,成本分擔模式下雖然地方政府的綠色創新投入沒有改變,但企業和研究機構的綠色創新投入明顯增加,且增長幅度等于地方政府對各自綠色創新成本的最優補貼比例。

定理1表明,地方政府當由非合作模式向成本分擔模式過渡時,其本身的綠色創新投入保持不變,但會使企業和研究機構的綠色創新投入得到提升,且與地方政府給予的成本分擔比例密切相關。說明地方政府的綠色創新投入與其是否為企業和研究機構的綠色技術創新提供扶持并無關系,而地方政府給予企業和研究機構的成本補貼卻可以大幅提高企業和研究機構參與綠色技術創新的積極性。

定理2與非合作模式相比,成本分擔模式下京津冀地區政產學研的綠色技術水平得到明顯改善。

證明:由式(1)以及一階線性常微分方程的通解公式,可以得到滿足的特解表達式為:,。進而求其關于Z的一階偏導,可得:,因而可知S是關于Z的單調遞增函數。同時,又由定理1可知、,因而有:,即,進而可得。定理2表明,地方政府提供的綠色技術創新扶持,可以有效促進京津冀地區綠色技術水平的提高。

定理3與非合作模式相比,成本分擔模式下地方政府、企業、研究機構各自的最優收益及京津冀地區的整體收益均顯著提升。

定理3表明,地方政府提供的綠色技術創新扶持,可以有效推動京津冀區域內各方帕累托改進,使得各方單獨的收益情況和京津冀整體的收益情況都有所增加。

3 結論

本文研究共享經濟下京津冀地區地方政府與企業、研究機構之間的綠色技術協同創新問題,考慮連續時間內地方政府與企業、研究機構各自的綠色創新投入及其對地區綠色技術水平的貢獻,構建政產學研三位一體的動態微分博弈模型,求解使得各方自身收益最大化的均衡策略。通過對比分析不同博弈情形下的均衡結果,可知:①成本分擔模式下企業和研究機構的綠色創新投入相比于非合作模式得到明顯改善,改善強度即各自的最優補貼比例,而地方政府的綠色創新投入在兩種模式下保持不變。②成本分擔模式下體系的綠色技術水平顯著高于非合作模式。③成本分擔模式下地方政府、企業和研究機構的最優收益及京津冀地區的整體收益均嚴格優于非合作模式。

注釋:

①由于篇幅原因,非合作模式下的計算推導過程省略。

②由于篇幅原因,成本分擔模式下的計算推導過程省略。