雪車技術官員服務冬奧服務冰雪運動

□本刊記者 石海芹

位于延慶小海陀山的雪車雪橇賽道“雪游龍”,是中國首條、全世界第17 條雪車雪橇賽道,承擔了北京2022 冬奧會雪車、鋼架雪車、雪橇三個項目的全部比賽。國際雪車聯合會主席伊沃·費里亞尼曾說過,“最大的奧運遺產并不是場館設施,而是參與其中的人。”在原本冰雪力量薄弱的中國組建一支國內技術官員(NTO)團隊,成了讓他驕傲的一項工作。

雪車技術官員,包括賽事技術代表、競賽官員、裁判員、計量官員等。北京2022 冬奧會申辦成功后很快確定要打造冬奧專業人才,最主要還是要靠我國自主培養。組委會經過5 年培訓和多層選拔,確定了286 名國際技術官員和1879 名國內技術官員。鋼架雪車裁判季成介紹,在索契和平昌冬奧會幾乎見不到中國裁判的身影,而現在我國已經成為雪車雪橇項目上擁有國際裁判最多的國家之一。

雪車是由雪橇發展而來,由于其形如小舟,也被稱為“雪地之舟”。這是一項極具刺激性與觀賞感的運動,滑行最大時速可達160 千米左右。2 月11 日晚,在北京冬奧男子鋼架雪車比賽中,閆文港獲得銅牌,也實現中國在該項目的歷史性突破。

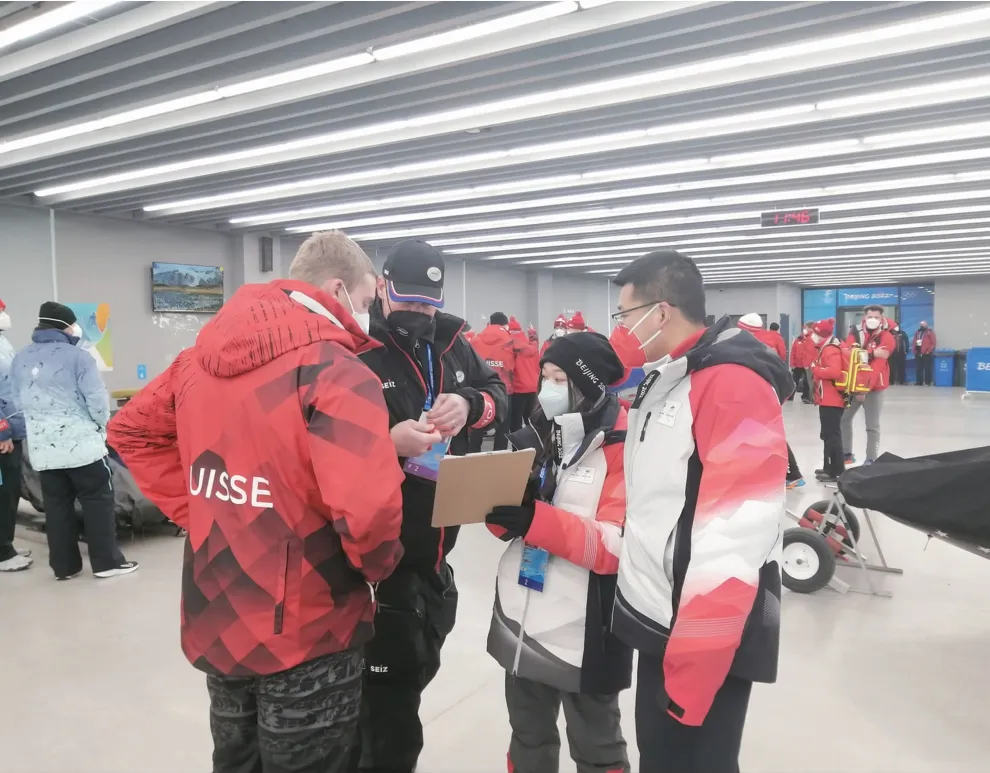

“冬奧會參賽運動員、技術官員、工作人員來自世界各地,作為技術官員,需要具備一定的外語基礎才能與他們交流、開展工作。”雪車、鋼架雪車項目國內裁判賀嘉說,“技術官員還要具備一些大型綜合運動會的參賽、辦賽經驗,并且熟練運用競賽規則,才能第一時間合理處理比賽過程中可能出現的各種意外情況,因此過硬的理論知識必不可少。”

在北京冬奧“相約北京”測試活動中,雪車、鋼架雪車項目國際級裁判黃爽負責的最重要的一項工作是測溫,包括測量冰面、標準滑刃和空氣等多項溫度,“尤其是隊員的車刃溫度和標準滑刃溫度,如果二者間偏差過多的話,他可能會被取消比賽資格,所以當我們在測溫時,需要非常準確。”黃爽介紹,測溫這項看似簡單的工作,卻需要具備較強的綜合能力。除了需要做到心思縝密,做好測試活動服務保障工作,還需要克服工作和環境壓力。“測試活動期間,我早上5點起床,6 點就來到賽場,布置賽場活動,有時候要一直忙活到晚上11 點等所有的比賽都結束之后才能回去,工作強度很大。”

“雪車雪橇比賽均在一定程度上受重力影響,所以運動員的體重也很關鍵。因此比賽規則中對車及運動員的重量都有要求,如果總重量不足,可以適當為車體配重,但不能超過重量限制。”季成表示。2018 年的時候,雪車雪橇運動在我國就像一張白紙。同樣,季成對于這個項目真正的辦賽過程了解也只停留在紙面上。為了這個從無到有的過程,季成與其他9 名學員參加了雪車和鋼架雪車世界杯分站賽的工作,在德國和拉脫維亞接受國際專家的指導。他們從最基層的掃冰、搬撬體等工作做起,一點一點地積累經驗。

冬奧會結束,一切塵埃落定,作為北京2022 年冬奧會留下的寶貴冬奧人才資源,季成、賀嘉、黃爽開始了一段新的旅程。正如伊沃所說,“2 月21 號我們離開北京,什么會留下?正是這些NTO 們。我們很快會為下一項比賽再次回到中國,那時他們就要擔起重任。奧運會只是開始,并不是結束。”