歸國華僑的社會文化適應性

□張雅蓮/文

歸國華僑群體的社會文化適應是一種歷史發展的必然結果,這種融合很難進行適應性的調整,是一種循序漸進的過程。通過闡述研究方法梳理本文研究的相關概念,對華僑歸國后的安置基本情況和社區服務進行敘述。以文化為切入點,從語言、與宗教信仰分析歸僑歸國后的文化適應程度。

歸國華僑指回國定居的華僑。歸僑仍享有憲法和法律規定的公民權利,有權依法組織社會團體,以維護自己的合法權益。因為歷史的演變以及國家文化氛圍的差異,中國和一些國家的觀念產生了分歧,部分國家甚至將華僑驅趕回國。目前國內的大多數歸國華僑,正是在這樣的國際政治形勢之下回國的。然而多數歸僑都是因為求學、參加抗戰或投靠親屬為由而自愿回到國內,也就是說他們并不是排斥歸國,時代背景和歷史原因有所不同。他們在回國之后,還是可以比較順利地融入當地環境。他們在歸國后參與國家的建設、傳授國外的先進知識,為國內經濟的迅速發展作出貢獻。很多專家在對歸僑群體的研究中,重點方向是海外的歸僑群體。本文是在歸國華僑群體這種特殊的群體上,從當今的社會文化融入方面著手研究,在對政治、經濟、文化、宗教等方面進行深入,討論這一特殊群體在面對不同的社會文化生活時的融入和改變。

1 社會文化適應性分析的目的

歸僑問題是最近有關國際關系研究的熱點問題,專業研究團隊關于華人歸僑的文化適應研究已經獲得了不少的進展。但大部分的研究方向都是對移民在僑居國的適應情況進行研究,很少有專家關注歸僑在國內居住的適應情況。所以本文將對歸國華僑在國內的適應情況進行研究。20世紀60年代至80年代,在東南亞等地發起了排華游行,中國政府在廣東、福建、西安、海南等地建立了七十多個歸僑農場,用于安置各國的歸僑。這些華僑農場的歸僑人口十分集中,便于本文進行歸國華僑的適應性研究。這種文化適應性的研究符合中國目前的國情和外交的需要,但是因為過去國內政治經濟形勢,所以在對歸僑進行安置時也會存在一些問題。在經濟和文化的變化下,特別是在改革開放之后,在之前環境下設立的華僑農場面臨著國家形勢的相沖,所以華僑農場十分需要對生產和管理方面進行轉變,來適應目前時代的背景。對于本文研究的某地華僑農場,將農場中的印尼歸僑和越南歸僑定為研究對象。本文對華僑農場中的歸僑進行文化適應性的研究,此研究對于歸僑具有現實意義。

2 歸國華僑的安置和服務

2.1 安置政策

本文根據研究的目的或背景,通過查閱相關資料來獲取具體信息。進而完整地、準確地了解和解決歸國華僑目前問題和特殊情況。在對相關文獻進行整理和研究的基礎上,對整體的相關信息進行融合,在此過程中要求專家謹慎客觀地進行研究。在最后專家需要對文獻完成整體的敘述并陳述個人觀點,為將來的具體研究工作做鋪墊。此方法可以幫助專家進行系統全面的了解目前的狀況,才能更好地理解文獻內容,得出有意義的研究成果。

因為歸國華僑有一定的特殊性質,政府很難安排他們到原居住地進行生活。所以政府大量設立華僑農場,為歸僑提供基本的生活住址和生產條件,并派遣了一批早期歸國的華僑參與華僑農場的建設,來幫助歸僑解決生活上和生產上的問題,還包括歸國后的教育問題。華僑農場是一種集中安置歸國華僑的方法,可以使歸僑更快地適應當前的大環境,不僅對國家的社會主義建設起到了關鍵性的作用,而且有利于歸僑發展其專長,此政策對歸僑的社會生活產生了積極的影響。國家出臺的歸僑照顧政策規定了歸僑在生活的各個方面都享有一定的特權,體現了黨和政府對歸僑地在意和關心。

我國對歸僑的安置政策不同于其他國家的難民安置方法,中國政府依據國情的不同,經過不停地實踐探索發現了以華僑農場方式集中安置歸僑是解決歸僑生活問題的最好方法,也為國際難民安置方法的發展提供了更先進的理論。國家開辟華僑農場,集中地安置大量歸僑,既方便對其進行集中管理,利于歸僑在農場中發揮其優勢,還能使其掌握先進的文化,保持專有特點。許多華僑農場因為安置了很多不同國家的歸僑,農場中的建筑風格、風俗宗教和社會文化等都帶有外來文化的特點。國家為歸僑們開設華僑農場,不僅為原住民豐富了生活環境,也對國家和社會產生了積極影響。

2.2 歸僑社區服務

根據人口普查的調查資料,分別結合城市內和社區內開展的歸僑普查,通過走訪和開展討論會等方法,對海外華僑和歸僑家屬進行了調研,了解社區內歸僑家屬的基本生活需求和特點,記錄歸僑家屬名單,并建立動態的管理機制。通過歸僑管理平臺,確立相關的社區服務理念,與各種工作企業進行聯合,主要解決歸僑和家屬在工作保障、子女教育和社區服務等方面進行研究,滿足歸僑和家屬在家政和醫療等方面的需求。

在服務平臺上建立以社區書記為組長[1],副書記為副組長的領導小組,專門負責對信息進行采集。與社區的管理平臺分組結合,將組長確定為社區服務的直接聯系人。在工作制度上制定了服務工作的管理目標、開展服務相關知識的學習會,并且每星期要召開一次服務工作會議。邀請市領導和區領導進行講話,安排街道的服務工作領導和專家進行定期的授課,并組織社區的工作干部積極參與部門舉辦的定期會議和服務知識講解。

在服務歸僑和家屬的工作中,社區既要在實際工作上進行管理,又要在思想內容上進行升華,開展與社區服務、志愿者服務和平臺服務相結合的工作模式。每逢中國的傳統節日,社區都要對歸僑進行祝福和問候。社區還會為歸僑和家屬提供家政服務、電器維修等家庭服務,對需要法律咨詢和醫療服務的家屬提供便宜的渠道。要結合服務平臺、微信公眾號和社區微信群進行服務政策的收集和實行,擴大服務工作對城市的影響,深化服務工作帶來的良好影響。

3 歸僑的文化適應調試

3.1 語言適應

在和不同居住群體進行交流時,印尼的歸僑也學會了多種不同的語言,而且印尼的歸僑家庭中使用的語言也是有多種差別的。從現在的家庭來看,通常都為60歲左右的歸僑,他們之間的交流一般用印尼話。有的則在農場出生,只會部分普通話和基礎的印尼語,還有原居住地的方言。爪哇歸僑的后代一般只會爪哇話,因為爪哇話在歸僑農場比較流行,其他國家的歸僑后代大多不會印尼話,所以不同年代的歸僑交流一般使用普通話。20歲左右的歸僑,完全不會印尼話和方言,只會普通話。

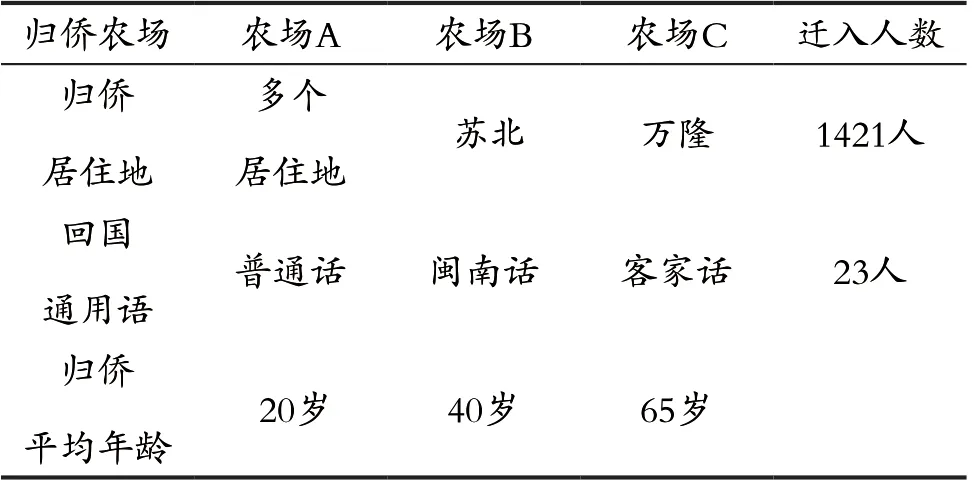

越南的歸僑相對來說比較少,所以其中會普通話的歸僑都被指定去當老師教越南的歸僑講白話。還有多數的越南歸僑是在回國后才開始學習普通話的,因為他們大多數都是農業工作,文化程度普遍較低。雖然大部分學生在學校學習,老師也多用普通話講課,但是大都不能流利地使用普通話。多數越南歸僑回國時的年齡都相對較大,而且到目前為止還不會講普通話。就目前65歲以上的老人而言,大多數只會講當地方言或者客家話,所以他們會盡量減少與農場外的人談話。越南歸僑的普通話會帶有一點當地方言的語調,這種語調和印尼歸僑的普通話感覺不一樣。很多和印尼歸僑交流較多的歸僑也會經常受其講話方式的影響。有一部分的越南歸僑回國將近三十多年,卻仍未掌握閩南語,甚至有的人只會最基本的日常話術。還有一部分可以聽懂閩南語但不會說,這和印尼的歸僑特點特別相似。在這種歸僑的家庭內部,老年人會用當地的方言進行溝通。少數的歸僑與越南人結合的家庭中,夫妻倆會用越南話溝通。而在年幼就回國的或者回國之后才出生的主要使用普通話進行交流。他們有一部分人受上一代的影響,也會使用當地方言進行溝通交流,他們也可以講部分閩南語。不同歸僑的語言特點如表1所示:

表1 不同歸僑農場的語言特點

3.2 宗教與信仰適應

印尼歸僑在印尼居住時的信仰有很多種,自然包括佛教、基督教等傳統宗教,而且他們普遍相信各種民間神仙。歸國后,一部分的印尼歸僑依舊相信著自己的信仰或者佛教和基督教,還有一部分人受當地居民的影響開始祭拜民間流行的神靈。與當地人濃厚的民間信仰相比,目前印尼歸僑的宗教信仰執念較淺。主要是因為回國初期時的國內政治形勢比較動蕩,反抗運動十分頻繁。尤其是五四運動帶來的影響,使印尼歸僑的信仰被迫停止。而且上一代的印尼歸僑大半已經逝世,目前所居住的印尼歸僑多為青少年和兒童,他們從小就受印尼文化的熏陶。和他們的祖上不一樣,他們對民間的信仰并不崇拜,是歸僑中信仰較少的存在。

越南的歸僑還會保留著較多的宗教儀式,他們在人一生中經歷的各個階段都會請專人進行做法,其中包括嬰兒的滿月禮、成年人的婚禮、老年人的喪事以及壽誕等。就像在小孩滿月的時候請專人進行驅魔并給小孩起幼名,婚禮進行時會請道士作法并舉辦成人禮,表示其已經長大成人。在辦喪事時也要為死者進行超度,老人辦壽宴時也需請道士前來祈福[2]。這些華僑在越南時就喜歡很多的傳統宗教儀式,回國之后又將這些儀式不變地帶入到國內。相關人士稱他們搬家到越南時就祖輩流傳著道士這一身份,回國后再將這一職業世代相傳。因為道士的法術不能外傳,所以這些道士之間都有一定血緣關系,大都出生在同一家族。在普通時間,他們也都有其他工作,與普通人一樣。比如有的人的職業是老師,有的是養殖戶,有的是工人等。他們不光為歸僑農場中的越南歸僑進行作法,還經常被廣州、福建等外地的農場主邀請前去作法。

4 結語

實際上印尼歸僑和越南歸僑在生活與文化適應方面的整體差異,與他們之前所在地的社會經濟背景和回國后的國內經濟環境有關。印尼歸僑在印尼居住時多數都沒有農作的經驗,而越南歸僑大多居住在農村。印尼歸僑回國時的國內經濟環境較差,而越南歸僑回國時中國正在改革開放,經濟條件有了很大的提升。所以對于印尼歸僑來說,越南歸僑在經濟與文化生活上的整體適應能力比較強。對于社會關系的適應,歸僑都愿意在群體的內部構建個人的交流體系,比如在社區內建立熟悉的人之間的友誼和與鄰居親密的交往關系。他們對外部群體存在一定程度的心理障礙,和陌生人的互動較少,而且兩種歸僑之間的交流也很少。歸僑和當地人以及歸僑群體之間處于一種很模糊的關系現狀。不同的地理位置和經濟基礎,還有文化的差異等多種因素共同作用會導致其關系的不穩定。■

引用

[1] 李銀兵,甘代軍.推拉理論視域下紅河流域歸國華僑再移民探析[J].玉溪師范學院學報,2016(9):37-41.

[2] 李銀兵,李滿華.試論人類學在歸國華僑群體研究中的運用[J].華僑華人歷史研究,2013(2):57-62.