鄉村公共空間的“無主體化”現象及其緩解*

郭 明

(廣州大學 1.公共管理學院;2.鄉村振興研究院,廣東 廣州 510006)

一、導論

新時代,黨中央提出鄉村振興戰略以推動鄉村社會的全面發展,而鄉村公共空間營造是推進鄉村振興戰略的社會基礎。鄉村公共空間是村民人情往來、生產生活、信息溝通、休閑娛樂的公共平臺,并成為學者觀察鄉村社會基本屬性的重要研究路徑。鄉村公共空間類似于哈貝馬斯所提出的介于國家領域與私人領域之間的“公共領域”,[1](P3)村民圍繞鄉村社會中的公共活動(事件)而展開多面向、多角度、多層次的交往、溝通、約束的物理性公共場所。長期以來,鄉村公共空間是維系一個具有血緣、地緣、民俗信仰的鄉村共同體的重要載體。然而,改革開放40年以降,在市場力量對鄉村社會進行深度整合的背景下,鄉村社會中大量青壯年村民不斷地流出,鄉村不斷地呈現“空心化”特征,鄉村社會秩序與人口結構發生翻天覆地的變化,熟人社會統攝下的人情、面子、關系等機制在市場經濟的作用下發生變異,由此帶來鄉村公共空間的重大變革。傳統意義上的河道邊、房屋庭院、祭祀場所等供村民人際交往的公共平臺漸漸喪失其原有功能并正在走向衰落。[2]相關研究已表明,公共場所在變革、公共活動在減少、公共權威在弱化、公共資源在削弱等成為衡量鄉村公共空間萎縮的理論依據。[3]然而,已有研究并沒有回答新時代鄉村公共空間萎縮的基本屬性并對其進行理論概括。

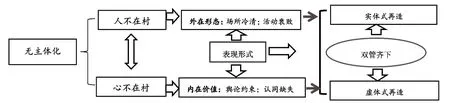

鑒于此,本研究從吳重慶教授提出的“無主體熟人社會”出發,把新時代公共空間的萎縮解讀為鄉村公共空間的“無主體化”,隨后呈現“人不在村”和“心不在村”下鄉村公共空間“無主體化”的在外形態和內在價值,最后建構一個“雙管齊下”的治理策略來舒緩鄉村公共空間“無主體化”現象。

二、“無主體化”:新時代鄉村公共空間萎縮的一個解讀

“熟人社會”是一個理解鄉村社會的成熟概念,也是學者分析中國鄉村社會屬性的起點。鄉村熟人社會的運行邏輯具體表現為“輿論壓人、面子有價、社會資本可累加”等。[4]在熟人社會中,村民之間屬于一種私人關系,通過這個關系可以形成社區關系網,形成彼此之間的信任感。這種信任感主要靠“禮治秩序”“無訟”“長老政治”及“無為政治”等來給予維系。[5]“熟人社會”成為分析變革中的鄉村社會的重要理論工具,并基于此形成接力性研究工作,如“半熟人社會”[6]等。

吳重慶教授通過長期的田野觀察,基于帕森斯社會結構中“行動者”角色的分析,認為當前鄉村社會中缺乏足夠數量的年富力強的活躍主體,由此導致鄉村社會運轉的失靈,出現了諸如“面子貶值”、“輿論失靈”、“社會資本流失”、熟人社會周期性呈現等鄉村社會“病態”現象。借助費孝通先生對傳統鄉村社會的“熟人社會”概念,吳重慶把村莊中年富力強的中青壯年不斷流失背景下的鄉村社會概括為“無主體熟人社會”。[7](P197)這個概念不僅從實踐上準確地描述了巨變中鄉村社會的基本性質,由此成為理解當前鄉村“空心化”、村民“個體化”、鄉村治理變道等現象的重要抓手,而且從理論上參與到解釋鄉村巨變中鄉村治理諸多悖論現象之中,并與其他理論解釋一道為理解鄉村社會變遷提供了解釋體系。翟學偉教授亦對“無主體熟人社會”贊譽,并表示對回答當前中國鄉村社會是什么特質已經有機會“看到理論苗頭的出現”。[8]

那么,“無主體熟人社會”運行邏輯下的鄉村公共空間是什么?人口構成是影響村莊公共空間構成的關鍵變量,鑒于此,從“無主體熟人社會”尋求理論資源,以鄉村社會中青壯年逐漸外流為切入點,我們把“無主體熟人社會”背景下鄉村公共空間概括為鄉村公共空間的“無主體化”。吳重慶嘗試突破從量變上(半熟人社會)理解熟人社會運行機制,提出“無主體熟人社會”來理解鄉村社會的巨變。[7](P197)實際上,“無主體熟人社會”不僅是理解村莊中的行動主體(村民)走出鄉村社會的基本形態,而且還應該包含行動主體(村民)走出村莊后的精神層面的變化過程。行動主體(村民)離開鄉村社會的行為亦是村民心理過程發生變革的契機。從這意義上看,“無主體熟人社會”不僅包括行動主體(村民)的行動邏輯(“人不在村”),還包括行動主體(村民)的心理變化(“心不在村”)。有學者在一篇評論性文章中亦指出:從“無行動主體”和“無主體性”兩個角度來理解“無主體熟人社會”則是更全面、更深刻地反映新時代農村社會諸多混亂現象一個完整的理論體系。[9]

鄉村公共空間的“無主體化”指鄉村中青壯年走出后鄉村公共空間呈現的“人不在村”和“心不在村”雙重困境,進而導致鄉村“外在形態”和“內在價值”遭遇的衰敗景象。具體而言,隨著村民大量外流,缺乏足夠數量的行動主體導致難以支撐鄉村公共空間的順暢運轉,直接導致村莊社會中公共場所逐漸冷清、公共活動逐漸減少、村莊公共性闕如及其村莊認同感弱化等。鄉村公共空間的“無主體化”現象為鄉村社會帶來兩個層面的變革:一是物理意義上公共空間變遷導致鄉村公共場所逐漸冷清,鄉村公共活動逐漸減少,最終導致村民之間關聯度降低,村民原子化趨勢明顯,即“人不在村”。二是精神意義上鄉村公共空間變革導致鄉村倫理道德價值喪失公共輿論與公共規則的生產動能,村民對鄉村認同感和歸屬感的闕如,即“心不在村”。“人不在村”與“心不在村”主導下的鄉村公共空間形態存在互為因果關聯。“人不在村”邏輯導致鄉村公共場所日益冷清、鄉村公共活動逐漸減少,由此導致鄉村社會倫理道德機制難以發揮往日效用;“心不在村”邏輯導致鄉村公共空間內在倫理道德價值瓦解,難以發揮整合機制,反過來亦促成鄉村公共場所冷清、鄉村公共活動減少。總之,鄉村公共空間的“無主體化”現象是對“無主體熟人社會”這一分析概念的深化和拓展,是對“無主體熟人社會”統攝之下的鄉村社會(人情變異、交往弱化、面子有價等)諸多亂象的精準解讀,更是理解當前鄉村公共空間萎縮的一種理論解讀。

圖1 鄉村“無主體化”理論框架

三、鄉村公共空間的“無主體化”的表現

依據上文分析,我們把新時代鄉村公共空間概括為“無主體化”。鄉村公共空間的“無主體化”現象主要包含物理意義和精神意義兩個層面的意涵。“人不在村”導致的物理意義上的鄉村公共空間外形態的萎縮與“心不在村”導致的精神意義上的鄉村公共空間內在價值的消逝。我們將圍繞上述兩個維度對鄉村公共空間的“無主體化”現象展開分析,呈現鄉村公共空間的“無主體化”現象的現實圖景。

(一)“人不在村”:公共空間外在形態的日趨萎縮

本文所涉及的物理意義上的鄉村公共空間指承載村民互助活動、生產生活、思想交流、民俗活動開展的公共性媒介,比如谷場、庭院、祠堂、廟宇、小賣鋪等。傳統意義上的鄉村社會中,這些物理空間通常成為村民聊天、集體活動的公共場所,紅白喜事、民間互助行為、文藝匯演等鄉村公共活動都在這樣的公共場所中進行。村民基于在公共場所進行互動與交流,進而形成約束村民行為的鄉村公共輿論和約束機制。總之,傳統鄉村熟人社會中的物理空間具有實現村民關聯、培育社會資本、營造公共輿論的作用。隨著鄉村公共空間的“無主體化”的蔓延,村莊的公共場所和公共活動在“人不在村”的背景下發生了巨大變革。

首先,冷清的公共場所成為普遍現象。鄉村公共場所是村民合作意識生成、信任機制建立、道德約束形成的重要載體。熟人社會的“人情”與“面子”正是在鄉村公共場所內村民之間持續互動之中形成的,并成為維持鄉村秩序的內在價值。村民之間持續互動能夠把村民連接起來,促進情感溝通,使鄉村社會維持長期穩定和和諧發展。然而,改革開放40年以來,市場化和城市化的“虹吸效應”使鄉村社會的人口結構發生重大變化,呈現“無主體化”特征。為了實現家庭的收支平衡,鄉村社會中大量青壯年涌入城市謀求生活,鄉村社會由“386199”部隊所組成,昔日熱鬧的家庭庭院、小賣鋪、大樹底下等公共場所變得異常冷清。此外,由于生活多元化、村民“私密化”興起,留守在村村民也不再把介入鄉村公共場所視作生活的“必需品”。財富積累帶來的村民階層的分化導致不同階層村民已很難有共同話題,村民之間關聯逐漸弱化。總之,在鄉村公共空間的“無主體化”的境況下,鄉村公共場所已難以扮演起搭建村民之間關聯的平臺,最終導致鄉村公共場所逐步走向冷清的尷尬境地。

其次,衰敗的公共活動成為主流。鄉村公共活動是建構村民關聯、拉近村民距離、促進村民互助的潤滑劑。生活在鄉村社會中的村民在日常生活生產等中形成生活類、娛樂類、生產類公共活動。這些公共活動賦予鄉村社會的勃勃生機,使生活意義超過村民個體層面,由此為鄉村社會和諧秩序的生成奠定基礎。然而,隨著村莊中的行動主體大量外流,公共生活和農業生產活動發生重大變革。農業生產上,鄰里互助、幫工換工等公共活動業已漸漸消失。由于鄉村青壯年群體常年務工在外,鄉村建房、修墻等活動需要通過貨幣化方式來解決,農業生產也很少通過村民之間幫工互助的方式加以解決,而更多地是以貨幣化方式進行農業機械化加以解決。[10]日常生活上,鄉村公共活動的開展離不開青壯年的組織和協助。青壯年流失導致鄉村娛樂活動、祭祀活動等亦慢慢地淡化。村民公共文化活動逐步退縮到家庭層面,村民之間的互動次數大大減少。值得注意的是,在鄉村公共活動中,“紅白喜事”是鄉村公共活動的重要表現形式,是村民之間情感交流、信息溝通、人際交往的重要渠道。紅白喜事過程中也形成了村民之間互幫互助的優良傳統,為鄉村共同體形成帶來契機。然而,隨著青壯年行動主體的逐漸流失,鄉村“紅白喜事”漸漸地呈現“熟人社會的周期性呈現”[4]的特征,即每年春節青壯年回鄉時鄉村“紅白喜事”最旺盛,而其他時段,大多數村民都在外務工導致鄉村“紅白喜事”基本難以實現昔日的熱鬧場面,甚至出現吳重慶所說的“找青壯年抬棺材的都湊不齊人”[4]。總之,鄉村社會中青壯年外流的境況下,鄉村公共活動亦日益走向衰敗。

(二)“心不在村”:公共空間內在價值日趨消逝

“人不在村”背景下,物理意義上的鄉村公共空間逐漸走向萎縮,承載鄉村公共空間的公共場所與公共活動逐步冷清化、衰敗化。精神意義上的鄉村公共空間因鄉村中青壯年的流失,村民之間缺乏有效交往與良性互動,導致鄉村內在價值和鄉村輿論的生產能力和約束能力被大大削弱,村民對村莊認同感隨之弱化。

首先,輿論約束失效。村莊公共輿論是規范村民的基本行為準則,是鄉村社會的村規民約和公共規則的重要來源,是超越村民個體、家庭組織的一種制度實踐。作為村民個體也會主動融入鄉村公共生活,建構村民之間的溝通與交流的公共規則,以此為行為準則,形成鄉村與村民之間的有效平衡。只有村民具有主體意識,才會形成對鄉村社會的熱愛,才會產生并主動遵守鄉村公共規則的強烈意識。在鄉村社會中“不要面子”“破壞規則”等行為將會受到村莊輿論帶來的壓力。然而,大量青壯年脫離了鄉村公共空間導致村莊公共輿論制約村民行為的能力逐漸失靈,道德輿論對村民行為的規約能力正在弱化,為維系村落社會的基本生活秩序帶來嚴峻挑戰。由于村民生產生活的外部性,村民行動規則往往從自身利益出發,而不是從鄉村公共利益出發,鄉村公共規則已難以成為約束村民關系的紐帶,最終會出現“輿論失靈、面子貶值、社會資本流失”[4]等困境。此外,村民回到鄉村參與鄉村公共活動更多地是為了“面子競爭”和“財富證明”,并不是把鄉村社會作為歸屬性體驗。村民已形成不同階層,鄉村社會的約束機制基本處于失靈狀態,老人贍養、婆媳關系、婚內出軌等社會熱點現象則是鄉村公共性弱化的具體體現。

其次,村民認同弱化。鄉村認同感是村民對鄉村公共精神與公共文化的一種認可,是勾連村民與鄉村社會之間關系的文化力量。傳統鄉村社會,祭祀活動、拜祖活動等民間重要民俗活動促進村民與鄉村之間的依戀關系生成,實現村民對鄉村社會的認同也是沉淀成鄉村社會記憶的關鍵所在。某種意義上,鄉村社會記憶是塑造村民對鄉村認同的重要文化基礎,能把個體村民與鄉村歷史有機地勾連起來,由此形成鄉村文化根基,塑造村民對鄉村濃郁情感的力量之源。[11]鄉村社會讓村民有精神和靈魂的歸屬感,生命具有價值和意義。然而,隨著青壯年群體不斷流失,村民與鄉村社會的依戀關系逐漸被弱化,村民的生活面向已不再只有鄉村的狹小世界,鄉村社會記憶所形成的凝聚力和認同感逐漸弱化,人情、面子等運作機制發生變化。雖說村民亦會周期性地回到鄉村參與鄉村社會中的祭天迎神、宗族活動、婚喪嫁娶等儀式性活動,但是村民回到鄉村的蘊意已發生改變,其行為更多地是為了人際交往中“贏得面子”“證明自己”等,而不是把鄉村當成歸屬地,“我們村”“我是本村的人”的意識漸漸淡化。某種意義上,具有凝聚力的鄉村社會逐漸走向“一盤具有磁性的散沙”[12]如何建構村民對鄉村社會的認同成為消解鄉村永續發展的現實困境。

四、雙管齊下:鄉村公共空間的“無主體化”現象緩解策略

市場經濟滲透鄉村社會為村莊的人口結構帶來巨大變革,并形塑著鄉村公共空間的基本形態。“人不在村”與“心不在村”導致鄉村公共空間的“無主體化”現象,進而導致村民之間關聯弱化、村莊公共活動衰敗、鄉村公共輿論失靈、鄉村認同機制弱化等,最終引致鄉村社會凝聚力的弱化。[13]大量青壯年村民離開鄉村社會導致越來越缺乏整合村民的公共平臺。[14]有研究者指出則從農村社會組織發展的角度再造鄉土團結,使原子化的村民組織起來,建構“新公共性”。[12]有學者指出,重構鄉村公共空間的著力點在于培育農村民間組織[15],應該強化鄉村公共權力以使鄉村公共空間得以持續并呼吁國家權力介入的必要性。[16]劉春榮也認為,國家力量的介入對村莊社會資本的培育具有重要意義。[17]還有學者從文化建設角度出發,當前農村空心化背景下,需要作為知識系統的儒學“下鄉”。[18]總之,上述策略對緩解鄉村公共空間“無主體化”具有一定的啟發意義。

在當前城市化和市場化高歌猛進的背景下,大量中青年行動主體流失導致鄉村公共空間出現“無主體化”現象,并已成為不可逆的事實。傳統鄉村社會中,作為行動主體的村民是鄉村公共空間營造過程中扮演關鍵角色,基于村民之間互助、生活、生產而生成的鄉村公共空間是維系村莊社會秩序的關鍵載體。針對當前鄉村公共空間行動主體(“留守村民”與“打工村民”)的變革,我們提出一個“實體式營造”和“虛體式營造”相結合的雙管齊下治理框架,通過復興實體型公共空間與建構虛體型公共空間來緩解鄉村公共空間的“無主體化”實踐困境。在此過程中,村級“兩委”是村莊社會的重要行為主體,在舒緩鄉村公共空間的“無主體化”過程中扮演關鍵角色。鄉村公共空間的“實體式營造”和“虛體式營造”的相互補充和良性配合為村民之間關聯、村莊活動興盛、輿論約束激活及村民認同培育提供來一定的契機。

(一)實體式再造:以“文化惠農”政策為基點

鄉村公共空間“無主體化”現象導致傳統鄉村社會中的堂前、祠堂抑或樹下等不同鄉村公共空間形態已難以發揮促進村民關聯的紐帶。隨之而來的是,鄉村社會中的民間特色民俗活動也越來越難以舉辦起來,村民難以被整合和組織起來。十八大以來,黨中央對鄉村公共文化建設給予高度重視,并把其納入鄉村振興戰略實施行動之中。近年來,各級地方政府采取“文化惠農”實踐策略,巧妙地與地方性文化(特色民俗活動)相銜接,注重挖掘鄉村社會特色民俗活動,大力發展文娛類、民俗類等形式多樣的文化活動以豐富村民業余文化生活。[19]針對鄉村公共空間中青壯年流失的現象,村級“兩委組織”充分落實“文化惠農”政策,并巧妙地激活地方民俗活動以構建“文化大院”“農家書屋”及“文化禮堂”等鄉村公共平臺(如浙江省“文化禮堂”[20]、廣東省“鄉賢理事會”等[21]),來挽救鄉村公共空間沒落的問題,充分調動留守在村村民的參與積極性,搭建留守在村村民之間的內在關聯,最終實現鄉村公共空間的拓展。我們把其稱為鄉村公共空間的“實體式營造”。“實體式營造”的關鍵在于黨中央的“文化惠農”政策與鄉村本土資源有效地集合,從而保證國家文化政策與本土內生性文化力量實現有效銜接。

以“文化惠農”為基點的鄉村公共空間的“實體式營造”在促進村民之間關聯和喚醒鄉村社會記憶中發揮重要功能。首先,“文化惠農”政策為村民之間關聯創造機遇。村莊青壯年流失導致傳統鄉村公共空間走向沒落,以政府主導與地方記憶相結合構建的鄉村新型實體公共平臺成為整合村民的紐帶。該平臺的交流機制和活動開展不僅豐富在村村民的業余文化生活,而且成為營造鄉村公共空間的新的實踐載體,重新把村民有機地連接起來。其次,“文化惠農”政策為豐富村莊公共活動提供契機。大量村民流失導致傳統鄉村社會公共活動走向衰敗,由此導致鄉村社會記憶漸漸淡化。“文化惠農”政策強調要以政府主導與地方民俗活動相結合的方式展開,這在一定程度上搭建村民之間的聯絡,在基礎上能夠復活村莊的互幫互助和傳統村莊公共活動。此外,開展村莊公共活動的過程亦是把傳統地方特色民俗活動“找回來”并把其與現代性村莊公共生活結合起來,在一定程度上把村民“拉回到”傳統鄉村社會之中,激發村民對傳統村莊公共生活的向往,勾起童年時代的美好回憶,實現鄉村文化的連續統,最終實現以在村村民為主體的,以地方特色民俗活動為載體的實體型鄉村公共空間的興旺。

總之,新時代實體型鄉村公共空間營造策略不僅應該挖掘傳統民間特色習俗活動,而且應該注重引入國家常規性力量作為重要支撐。黨中央推行的“文化惠農”政策屬于村莊社會的外生性制度安排,在落實過程中應注重與村民的內在需求之間相匹配,否則再完美的制度設計也只能淪為一種擺設。當然,村民是鄉村公共空間的行為主體,鄉村公共空間營造與鄉村社會人口結構密切相關,打工村民持續不斷地返鄉是鄉村公共空間的繁榮的關鍵。為此,村莊治理主體應該壯大其產業能力、優化鄉村產業結構,強化農村第一、二、三產業的有機融合,搭建起村民返鄉創業就業的有效管道,吸引更多的在外務工村民回鄉發展,建構村民之間的利益關聯體,實現農村產業的結構良性發展與鄉村公共空間繁榮興盛的協同發展,最終為踐行鄉村振興戰略奠定堅實的社會基礎。

(二)虛體式再造:以“移動互聯網實踐”為基點

傳統鄉村社會是一個具有明晰邊界的地域空間,村民在該地域空間中形成內在關聯,由此形成村莊的公共規則的機制。隨著微信、快手、抖音等社交APP的廣泛使用,外出務工村民可以即時與村莊社會搭建內在聯系。雖然鄉村社會中的青壯年等行動主體逐漸走出鄉村世界到城市務工維持生計,但留守村民仍然可以通過移動互聯網平臺與在外務工的本村村民展開溝通、對話、協商、交流等。有研究表明,微信群成為拓展村民之間交往空間,提升村民之間溝通能力,凝練鄉村社會凝聚力的重要媒介,[22]由此實現從村民之間從“弱度關聯”向“強度關聯”過渡,最終推動村莊公共空間從物理性公共場所向虛擬性公共平臺過渡。針對新時代鄉村公共空間的“無主體化”現象,村級“兩委”應主動搶占移動互聯網的戰略高地,巧妙地抓住這個“關節點”,妥善地建構移動互聯網公共平臺,搭建村民(在村村民之間;在村村民與打工村民)之間的線上聯絡機制,從而營造一個區別于實體型公共空間的新類型——虛體型公共空間。

以“移動互聯網實踐”為基點的鄉村公共空間的“虛體式營造”在喚醒村莊輿論約束機制和培育村莊認同能力具有重要功能。首先,村莊輿論制約機制生效。近年來,中青年外流導致村民違反鄉村道德規范的行為(虐待老人、偷盜搶劫)等現象頻繁出現。村民之間基于移動互聯網平臺建立起來的關聯機制,為對違反社會道德規范展開批判、監督、規范等以重建鄉村社會中公共輿論,為維系鄉村社會的公共秩序奠定文化基礎。此外,為了緩解村民外出務工無法參與村莊公共事務處理的困境,移動互聯網平臺為村民針對鄉村重大事宜或公共性議題展開在線民主協商提供機遇。不同時空下的村民可以通過智能手機社交軟件即刻就鄉村社會中的重大公共議題展開對話、討論與協商,最終達成“鄉村共識”,最終推動鄉村公共事務的妥善解決。其次,村民認同能力強化。移動互聯網社交軟件在一定程度上能夠喚醒在外村民對鄉村社會歷史文化的記憶、讓鄉村社會歷史感通過網絡平臺得以展現,并漸漸地滲透到村民的內心深處,使之時刻感知鄉村社會即在身邊。在演繹鄉村社會記憶的進程中,村民能夠在平等地參與鄉村社會的公共事務,最終形成社區共同意識,鞏固對鄉村社會社區記憶的魅力。日常生活中,在村村民可以通過移動互聯網平臺把村莊民俗活動、農業生產情況、紅白喜事等以拍攝小視頻的方式分享給遠在他鄉的打工村民。這就可以讓在外務工村民在虛擬網絡中體味到昔日鄉村公共生活中的深刻片段和鄉村社會的真實的日常生活。

總之,移動互聯網嵌入鄉村公共生活能夠促進村民主體與鄉村社會之間的協同發展和良性互動,為化解鄉村公共空間“無主體化”提供某種思路。鄉村社會中的“無主體化”現象并不必然導致鄉村公共空間走向衰敗,相反則可能因移動互聯網嵌入鄉村公共生活為破解鄉村公共空間的“無主體化”現象提供某種思路。當然,移動互聯網嵌入鄉村社會并不是要讓虛體式營造取代實體式營造,而是兩者共同作用來舒緩鄉村公共空間的“無主體化”困境。

五、研究結論

黨的二十大報告針對農村農業問題提出“全面推進鄉村振興”。按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總體要求,推動農業農村現代化,為中國現代化建設提供重大支撐。[23]鄉村公共空間營造是推進鄉村振興戰略的社會基礎,是維系鄉村社會秩序的基本內核,而新時代鄉村公共空間正在呈現萎縮之勢。本文通過對吳重慶提出“無主體熟人社會”概念的反思與拓展,把新時代鄉村社會青壯年等行動主體大量外流背景下的鄉村公共空間的解讀為“無主體化”。在“人不在村”與“心不在村”雙重背景下,鄉村公共空間的外在形式和內在價值均受到不同程度的挑戰,如公共場所冷清、公共活動衰敗、輿論機制失效及其認同能力弱化等。“實體式再造”和“虛體式再造”雙重策略在一定程度上舒緩了鄉村公共空間的“無主體化”現象。某種意義上,“無主體化”現象是對新時代鄉村公共空間萎縮的一種理論解讀。未來的研究可從兩個方面探討之:首先,針對此議題從實證研究角度進一步鄉村公共空間的“無主體化”的理論意涵,并比較不同類型鄉村公共空間基本屬性的異同,在基礎上提出新的研究命題。其次,推動鄉村公共空間研究的跨學科意識。移動互聯網正以前所謂的速度對鄉村社會進行深度滲透,移動互聯網嵌入對鄉村公共空間的影響需要更多不同學科研究者給予必要關照和深入探討,這當然屬于未來更多研究者關注的重要議題。