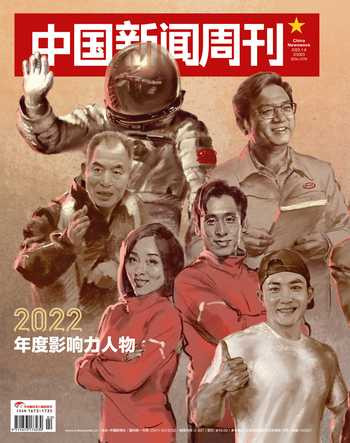

郭盛:以變應變

李明子

郭盛,智聯招聘CEO。曾任麥肯錫全球董事合伙人,2010年接任智聯招聘CEO,帶領這家公司成為最受中國求職者歡迎的招聘平臺。

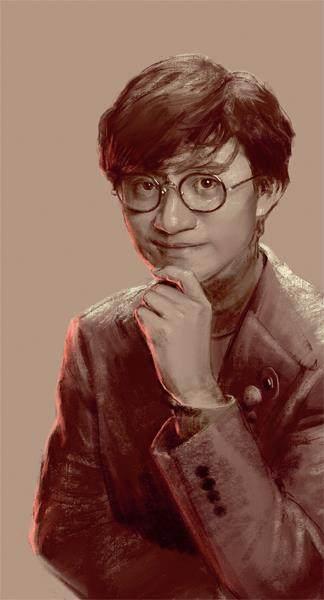

在同事眼中,郭盛這位70后老板看上去“很年輕”。齊眉劉海下,偶爾架著一副黑框眼鏡,臉上總帶著笑意,說話輕聲細語,但內容卻總是一針見血。在鏡頭前,他永遠搭配得體,透露出上海人獨有的精致感。郭盛提倡人文關懷,同時也熱衷迎接未知挑戰,這位身形瘦削的老板,走路帶風,似乎永遠充滿活力。

加入智聯招聘前,郭盛曾在全球管理咨詢公司麥肯錫工作七年,從麥肯錫最早在中國直接聘用的兩名分析員之一,升任到麥肯錫全球董事合伙人,還曾在多家外企和上市公司擔任過高管。2010年,郭盛接任智聯招聘CEO,不到一年時間,就帶著這家公司實現扭虧為盈。2014年,他攜智聯招聘赴美上市,因公司發展需要,又在三年后完成私有化,宣布退市。從“簡歷倉庫”到“人才加工廠”,智聯招聘經過多次轉型,如今穩居招聘行業第一梯隊。

成立25年,智聯招聘這家“常青樹”人力資源服務商仍是最受求職者歡迎的選擇。今年夏天,1076萬畢業生共同經歷了充滿挑戰的就業季。相比垂直招聘、社交招聘等新興招聘模式,依托穩定的用戶積累和廣泛的行業崗位布局,綜合性招聘平臺的用戶活躍性和應用普及性脫穎而出。艾媒咨詢數據顯示,在2022年中國求職者最常使用的招聘平臺調查中,選擇智聯招聘的求職者占比62.1%,排名第一。

郭盛坦言,他自己也沒想到在招聘領域一干就是12年。在他的理念里,智聯招聘是一個有意思、有意義的網絡平臺,是經濟學、社會學、數學甚至是哲學的融合體。不論市場環境如何變化,他對智聯招聘的期待始終是創造社會價值,進而創造商業價值。

回想疫情這三年,企業招聘需求下降,勞動力供給出現結構性錯配,以往企業與應屆畢業生之間的大規模交流因疫情而延遲、取消,讓原本就不景氣的就業形勢雪上加霜。郭盛不無擔憂地告訴《中國新聞周刊》:“中國經濟劇烈的結構性變化,使得就業市場壓力巨大。后疫情時代,這種壓力更加強烈。”

從2011年起,智聯招聘聯手中國人民大學中國就業研究所一同調研,開始發布中國就業市場景氣指數(CIER)。通過分析智聯招聘全站數據,觀察不同行業、城市職位供需的動態變化,起到監測勞動力市場景氣程度和就業形勢的作用。

今年上半年,房地產行業招聘職位數同比下降29%,降幅遠高于全行業的4.5%。針對房地產從業者的調研顯示,超四成從業者因具備經驗、技能、資源,仍愿意留在行業,多數年輕人則選擇了離職,25歲及以下人群占離職群體的37.8%。招聘需求持續收縮也發生在其他領域,如建筑、度假等行業在2022年招聘職位數的降幅均超26%。

“短期來看,受疫情沖擊最嚴重的主要是生活服務業和消費品行業,等疫情好轉,這兩類行業也將成為吸納就業的巨大蓄水池。”郭盛分析,從長期來看,中美關系深度調整,中國經濟結構發生變化,生物醫藥、智能制造、綠色能源、電子半導體等新興行業受到政策支持,正處于發展風口,人才需求量大。智聯招聘今年的多項調查研究顯示,高技術制造、生物工程、集成電路招聘職位增速分別高達28.2%、141%、29.5%,遠高于全行業職位增速。

據郭盛觀察,在后疫情時代,年輕求職者將出現明顯的兩極分化。長期宏觀經濟結構變化更有利于理工類畢業生求職,而非名校文科生和貧困生或將面臨更嚴峻的就業壓力。或是因為崗位需求縮減,或是家庭可提供的資金、資源支持有限,后兩類青年在畢業后一段時間很難找到收入理想、專業對口的崗位。

與疫情造成的短期影響相比,后疫情時代的就業結構性矛盾更為嚴重。郭盛指出,部分領域人才供需錯配,青年存在結構性失業問題。年輕求職者普遍喜愛的工作大多趨于飽和,崗位供給有限,而企業需要的技術性人才又長期短缺,招不到專業相符的畢業生。

招聘平臺可以從多方面輔助青年人求職。郭盛舉例說,一方面通過與學校合作開課等方式,介紹職業選擇、培訓社會技能,拓寬年輕人的擇業視野,鼓勵學生不要受限于專業,盡早實習,多做嘗試;另一方面,招聘平臺可以結合自身資源,優化算法,幫助年輕人匹配更多潛在工作機會。

中國職場雇傭關系也出現了巨大的代際差異。相較60后到80后職場人極為理性地用技能、知識、時間換取工資報酬,多數90后的“生存式”就業心理,以95后、00后為代表的Z世代對工作的態度,已經從滿足物質基礎升級到追尋精神需求。他們注重自我價值的實現,渴求在實際工作過程中獲得尊重感、歸屬感、價值感。

在年輕求職群體面前,新興模式風生水起,傳統綜合類招聘平臺不斷面臨新的挑戰。2011 年獵聘網上線,2013年脈脈上線,2014年LinkedIn 進入中國市場,同年 BOSS 直聘上線,社交招聘、BHC模式、直聘模式分別從不同維度進行創新。

“新模式、新業態不是當下才出現的,智聯近30年一直在面對變化與挑戰。”智聯招聘內部人員表示,深耕行業積累的大量數據,深化對用戶和業務的理解才是企業的“護城河”。智聯招聘很快做出調整,其中也包括“年輕化、人性化、專業化和技術化”方向的戰略布局。例如,增加“不上班”“不打卡”等匹配用戶需求的職位標簽,上線職Q平臺,讓用戶之間交流求職意見,增加平臺社交屬性。

智聯招聘調研發現,46%的00后將工作環境視為“8小時體驗空間”,而不只是上班的地方。新生代職場人更關注自己的興趣是否與工作契合,普遍期待在工作中獲得愉悅感,從而催生出更強大的責任感與主觀能動性。

Z世代關注的往往不一定是公司的總市值,而是這家公司的社會價值到底有多大,不論平臺大小,能夠為社會創造價值,能夠讓他們獲得成就感,才是“好雇主”“好工作”。2022年,93426家企業參加了智聯招聘發起的“中國年度最佳雇主”評選活動,再創歷史新高,側面說明企業端也更為重視雇主品牌建設。

“由內在興趣驅動擇業的年輕人往往更具創造力,而且他們創造出的價值是不可衡量的。”郭盛也希望年輕人更加務實,在資源豐裕的環境下,年輕人的理想主義仍能得到保護,但當社會經濟大環境愈加嚴峻,年輕人也將不得不向現實低頭。招聘行業內常開玩笑說,“現在能持續招人的企業都是好雇主。”

人力資源和社會保障部數據顯示,截至2021年底,全國共有各類人力資源服務機構5.91萬家,從業人員103.15萬人,年營業收入2.46萬億元,比2020年分別增長29.08%、22.31%、20.89%,人力資源服務業保持良好發展態勢。

《2022年互聯網招聘求職行業洞察報告》則顯示,84%的求職者通過線上進行求職,隨著疫情帶來的影響,線上占比仍有上升趨勢,且近4成職場人使用過求職付費專業服務。

以智聯招聘為例,目前該平臺注冊求職者人數超過2.9億,累計合作企業900余萬家,月活躍求職者人數超過4632萬。“現在求職市場上,C端明顯比較活躍,B端需求減少,對招聘平臺來說并非利好。”郭盛解釋說,求職者的根本訴求是找到合適的工作,經濟下行,企業活力銳減,如果一直無法提供充足的就業機會,個人用戶活躍度也會隨之下降。

招聘平臺要解決的現實問題是,如何擴大盈利。在個人和企業兩類用戶中,企業用戶收費往往是主要營收來源。企業經過反復篩選,往往會選擇兩三家平臺長期合作,對招聘企業來說,能否持續提高個人用戶活躍度就成了吸引企業用戶的關鍵。

然而,招聘平臺天然缺乏穩定的用戶群,沒有誰愿意將大量時間消磨在招聘網站上,只有找工作時才會登錄。互聯網傳統的盈利模式就是不斷打廣告,吸引流量,然后販賣流量。這意味著每年上千萬、幾億元的營銷投入,互聯網招聘也因此一度被稱為“最燒錢的行業”,在攀比式打廣告的內卷中,很多公司更難以盈利。

“我們希望打破惡性循環,所以在算法等方面就要做得更好。”郭盛告訴《中國新聞周刊》。瘋狂的營銷戰、廣告戰必然會讓位于更精細的產品和服務,尤其在經濟形勢復雜的當下,與其斥巨資投放廣告,不如放在新技術和新產品的研發上。

2019年前后,智聯招聘通過用戶反饋發現,北京上海等一線城市求職者在面試路上花費了大量時間,降低了求職效率,于是著手研發視頻面試產品,并開始嘗試用于各大高校的宣講會、招聘會。疫情暴發后,2020年春節期間正式上線視頻面試。當年舉辦了1200場空中雙選會,70多萬家企業參與,發布了280余萬個職位,報名學生達到330萬人。

智聯招聘提供的資料顯示,中國人力資源行業是千億級別市場,且已知的市場里,企業體量總和只占很小比例,當下正值勞動力升級轉型階段,人力資源機構能做的還有很多,“蛋糕”還很大,而且還會更大。

“智聯招聘不只是一個找工作的平臺,更是一個人力資本生態價值鏈。”智聯招聘內部人士坦言,與其橫向拓展其他業務,智聯招聘選擇繼續深耕,在算法、產品、運營方面發力,幫助更多企業和求職者高效交互。

近期,智聯招聘與北京大學國家發展研究院合作,根據招聘平臺大數據和企業員工調研數據進行分析發現,企業的招聘趨勢、個人求職行為特征、勞動力市場供需雙方對雇傭關系的看法和意愿不斷出現新變化。此外,數字化發展疊加00后涌入職場等多重因素,也推動著行業多元發展。

“創新是我們每時每刻都在思考的核心問題。產品和服務,永遠都是創新的核心領域,也是企業的護城河。不斷提升產品的科技含量,不斷以更低的成本提升服務標準,如此才能跟上行業變化,在行業內保持領先。”郭盛說。

他執掌智聯招聘12年,帶領這家國內最早的人力資源服務商扭虧為盈。在就業形勢尤為嚴峻的2022年,智聯招聘再度成為最受中國求職者歡迎的招聘平臺。他關注青年就業問題,公司基于平臺數據,與高校聯合研發就業專項報告,洞察社會勞動力市場變化,為宏觀經濟研判、政策決策提供了重要支撐。在數字化技術加持下,他帶領智聯招聘不斷創新,優化技術和產品,攜手求職者與雇主,共建多元化職場新生態。