社交媒體使用強度、問題性使用與用戶主觀幸福感之間的關系

——年輕用戶與老年用戶的比較研究

趙 磊

(安徽大學 文典學院,安徽 合肥 230601)

社交媒體是社交網站和通訊平臺的統稱,指互聯網上基于用戶關系的內容生產與交互的平臺,用戶可以在社交媒體上分享見解、經驗和觀點。現階段我國本土社交媒體主要包括微博、微信、QQ、論壇等。我國互聯網絡信息中心發布的《第50次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2022年6月,我國網民的數量已達10.51億,其中使用手機上網的人數達10.47億,占網民總數的99.6%[1]。高達99.3%的手機網民的智能手機上都安裝了社交媒體軟件,其中微信安裝數量和使用頻度最高。社交媒體具有即時通訊、信息共享等功能,加上操作簡單,不僅深受年輕人的喜愛,還擁有大量的老年用戶。一些研究表明,年輕人與老年人在采納和使用信息通信技術的態度和行為方面存在著差異。一般來說,被稱為“數字土著”的年輕人比被稱為“數字移民”的中老年人更熟練、更頻繁地使用信息通信技術[2]。在社交媒體使用時間和在線活動參與強度上,年輕用戶通常超過老年用戶。

一、文獻綜述及問題的提出

(一)社交媒體使用強度與主觀幸福感

主觀幸福感通常指個體對自身生活條件或特定生活領域的整體感知和評價。作為多因素的變量,主觀幸福感主要包括對整體生活滿意度的認知判斷以及對情感和感覺的評估[3]。由于這些不同維度的概念(即生活滿意度、積極情緒和消極情緒)反映了一個人對生活經驗的主觀看法,所以幸福感通常被定義為主觀幸福感。

近年來,許多研究都關注社交媒體使用強度對主觀幸福感的影響。有些研究認為社交媒體使用強度對用戶的主觀幸福感有正向影響,例如Wei和Gao的研究證實,社交媒體使用強度與用戶的主觀幸福感之間存在著正相關關系,即社交媒體使用強度越高,用戶的主觀幸福感越強[4]。Pang的研究表明,微信等社交媒體的使用對用戶的主觀幸福感具有顯著的積極影響[5]。另一些研究則強調當社交媒體被超負荷使用時,可能會帶來一些負面的社會心理后果,包括抑郁、孤獨和成癮等,從而對用戶的主觀幸福感產生負面影響[6-7]。此外,也有研究認為社交媒體使用強度與主觀幸福感之間不存在顯著關系[8]。總之,有關社交媒體使用與主觀幸福感之間關系的研究尚未得出一致的結論。造成這些不一致結論的原因,可能是問題性使用等因素抑制了社交媒體使用對主觀幸福感的影響,也可能是不同年齡段的用戶對社交媒體的使用和影響具有不同的認知。

(二)社交媒體問題性使用與主觀幸福感

社交媒體問題性使用被定義為“使用社交媒體,在人們的生活中造成了心理、社交、學習或工作上的困難”[9]。換言之,社交媒體影響到人們的日常生活,用戶因使用社交媒體而遭受各類痛苦和不適,包括日常認知失敗和較低的主觀幸福感,這些用戶可以被稱為“社交媒體問題性用戶”。問題性用戶更喜歡在線社交互動,而不是面對面交流,并經常使用社交媒體來調節情緒[10]。此外,有研究指出,問題性用戶可能會陷入與社交媒體使用相關的認知焦慮和被迫性使用中,缺乏自我調節的能力。還有研究認為造成問題性使用的因素包括人格特質、情緒障礙、使用社交媒體的時長以及從社交媒體使用中獲得的滿足感等[11]。

既有研究表明,社交媒體問題性使用對用戶的主觀幸福感具有負面影響[12]。問題性使用行為常常表現出對在線社交互動的偏好等,與正常使用的用戶相比,社交媒體問題性使用用戶會花費更多時間在社交媒體活動上(與他人互動、狀態更新和評論朋友的帖子等),并且更容易出現社交媒體成癮等問題[13-14]。而社交媒體成癮與用戶的心理健康和主觀幸福感呈負相關關系[15]。Casale和Banchi的研究表明,問題性使用會導致用戶忽略周圍的人和物,影響其身心健康,從而降低其主觀幸福感[16]。

(三)社交媒體使用強度與問題性使用

在社交媒體使用強度的衡量上,有研究采用使用時間、好友數量對其進行測量,也有研究使用依賴程度對其進行測量。但這些測量主要是單維測量,可能無法全面衡量社交媒體使用強度。基于此,Orosz等人發展了社交媒體使用強度多維測量量表,包括持續使用社交媒體、無聊、過度使用社交媒體和自我表達4個測量維度[17]。持續使用指的是個人與社交媒體的情感聯系;無聊與用戶通過瀏覽社交媒體來減少無聊程度的目的有關;過度使用指的是即使個人沒有空閑時間也會去使用社交媒體;在社交媒體上的自我表達表現為關注與個人資料相關的各個方面,例如個人資料非常詳細,并定期更新個人資料和動態等。

社交媒體問題性使用通常被認為是心理疾病的潛在標志,包括社交焦慮、抑郁和消極性同伴依戀等。先前的研究強調高使用頻率是社交媒體問題性使用行為的部分表現形式,這表明與無問題的用戶相比,問題性用戶傾向于在社交媒體上花費更多的時間[13]。Chou等人認為,社交媒體的使用頻率過高或花費在社交媒體上的時間過多,這本身就是一種問題性使用行為[18]。一項元分析的結果表明,在線時間長被認為是問題性使用的表現之一,在線時間越長越可能出現問題性社交媒體使用行為[19]。此外,與老年人相比,年輕人在社交媒體上花費的時間更多。Lau的研究指出,年輕人更有可能在社交媒體上同時處理多個任務,他們的在線活動更豐富[20]。因此,年輕用戶可能比老年用戶更容易出現問題性使用行為。

(四)問題的提出

基于文獻梳理可知,對社交媒體使用與用戶主觀幸福感之間關系的研究仍有一些空白有待填補。首先,現有的研究主要選擇特定的年齡組,很少同時選取年輕用戶和老年用戶進行比較研究。其次,關于社交媒體使用與主觀幸福感之間的關系還存在不一致的結論,需要進一步研究。再次,對社交媒體問題性使用的研究還比較缺乏,尤其是使用強度與問題性使用之間的關系,以及問題性使用與主觀幸福感之間的關系。最后,目前該領域的實證研究主要是選擇西方發達國家的研究樣本,來自中國的實證研究比較缺乏。為了彌補這些不足,本文在探究社交媒體使用與主觀幸福感之間的關系時,對年輕用戶和老年用戶進行了比較研究,并進一步分析社交媒體使用強度、問題性使用對主觀幸福感的影響。本研究旨在回答如下問題:(1)年輕用戶和老年用戶在社交媒體使用強度、問題性使用和主觀幸福感方面有何不同?(2)社交媒體使用強度及其維度是否是問題性使用的預測因子?在實證結果上,年輕用戶與老年用戶之間存在怎樣的異同?(3)社交媒體使用強度和問題性使用分別對用戶的主觀幸福感有何影響?在實證結果上,年輕用戶與老年用戶之間存在怎樣的異同?(4)在社交媒體使用強度與用戶主觀幸福感之間的關系中,問題性使用起著怎樣的作用?在實證結果上,年輕用戶與老年用戶之間存在怎樣的異同?

二、研究方法

(一)測量量表

1.使用強度。在研究中,使用了社交媒體使用強度多維測量量表,該量表包括13個測量項目,可分為4個維度:持續使用、無聊、過度使用和自我表達[17]。“持續使用”分量表中有4個測量題項(例如“我經常搜索互聯網連接以訪問社交媒體”),“無聊”部分有3個衡量題項(例如“如果我無聊,我會打開社交媒體”),“過度使用”和“自我表達”部分也各有3個測量題項(例如“我有通宵使用社交媒體的經歷”和“我喜歡完善自己的社交媒體資料”)。對問題的回答使用李克特5級量表。

2.主觀幸福感。研究采用Lyubomirsky和Lepper的主觀幸福感測量量表,包括4個測量題項[21]。對問題的回答使用李克特5級量表。

3.社交媒體問題性使用。研究采用了一般的互聯網問題性使用測量量表,包括15個測量題項(例如“我更喜歡在網上與人交流,而不是面對面交流”“社交媒體使用給我的生活帶來了麻煩”)[22]。對問題的回答使用李克特5級量表。

4.控制變量。先前的研究表明,主觀幸福感與社交媒體用戶的性別、年齡和受教育程度有關。因此,本研究將這些人口統計學變量作為控制變量。

(二)樣本選擇與數據收集

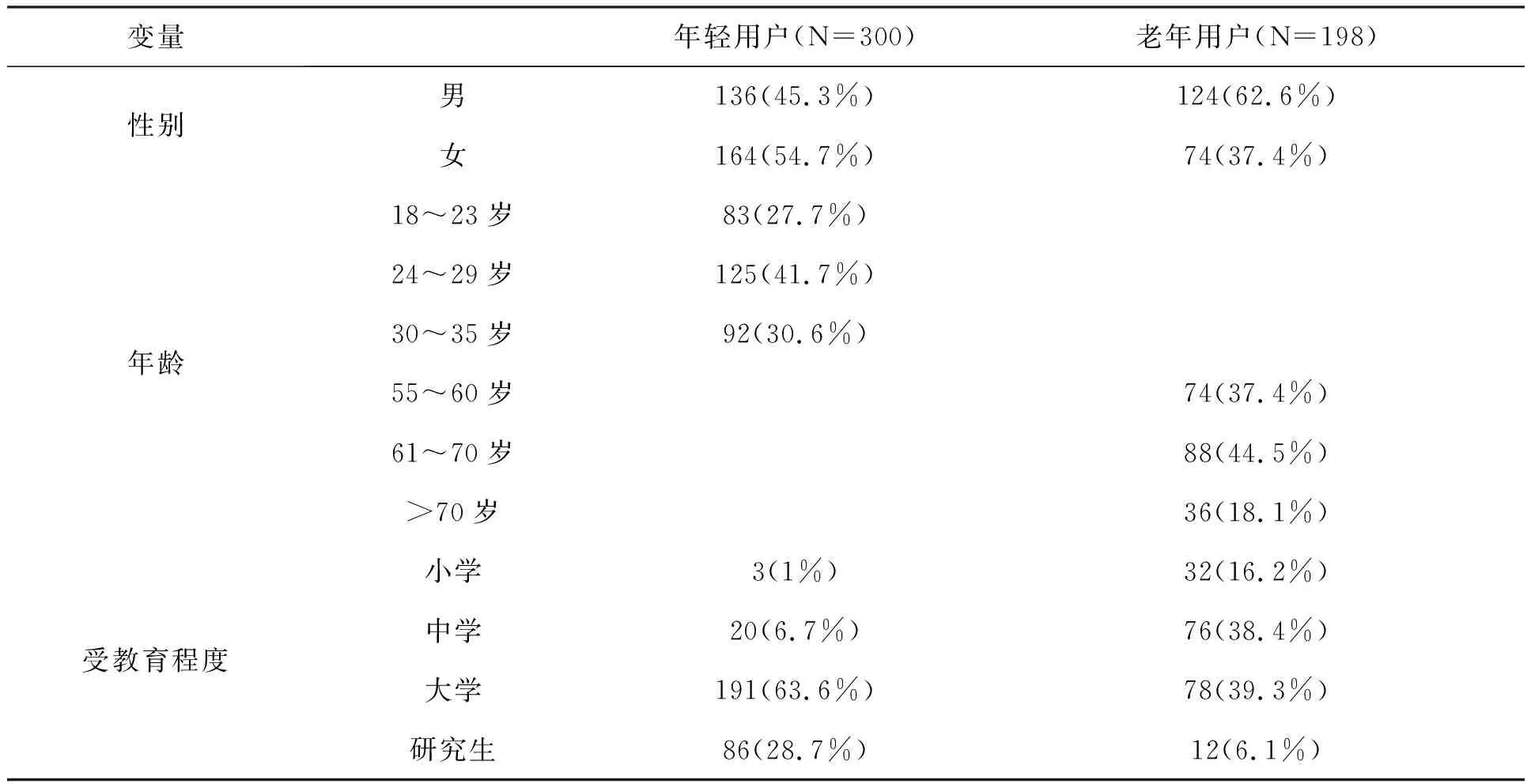

本文通過問卷調查的方式收集數據,調查在兩個年齡組中進行,分別是年輕用戶和老年用戶。年輕受訪者年齡在18~35歲之間,老年受訪者年齡在55歲以上。為了更好地探究社交媒體使用與主觀幸福感之間的關系,所有受訪者都要求有至少2個月的社交媒體使用經驗。通過隨機抽樣的方法,在安徽省合肥市發放問卷,共有520名符合條件的用戶參加調查。剔除回答不完整的問卷后,共回收有效問卷498份,其中年輕用戶問卷300份,老年用戶問卷198份。樣本的人口統計學特征如表1所示。

表1 樣本的人口統計學特征

三、分析結果

(一)共同方法偏差檢測結果

本研究通過被調查用戶自我報告的方式獲取數據,因此研究可能會出現共同方法偏差。Harman單因素測試法是檢驗共同方法偏差的最基礎、最常用的方法。檢測結果顯示,年輕用戶樣本和老年用戶樣本首因子的變動解釋率分別為24.36%、31.23%,都小于40%的臨界值[23]。這說明本研究收集的樣本數據不存在嚴重的共同方法偏差,能夠在此基礎上進行分析。

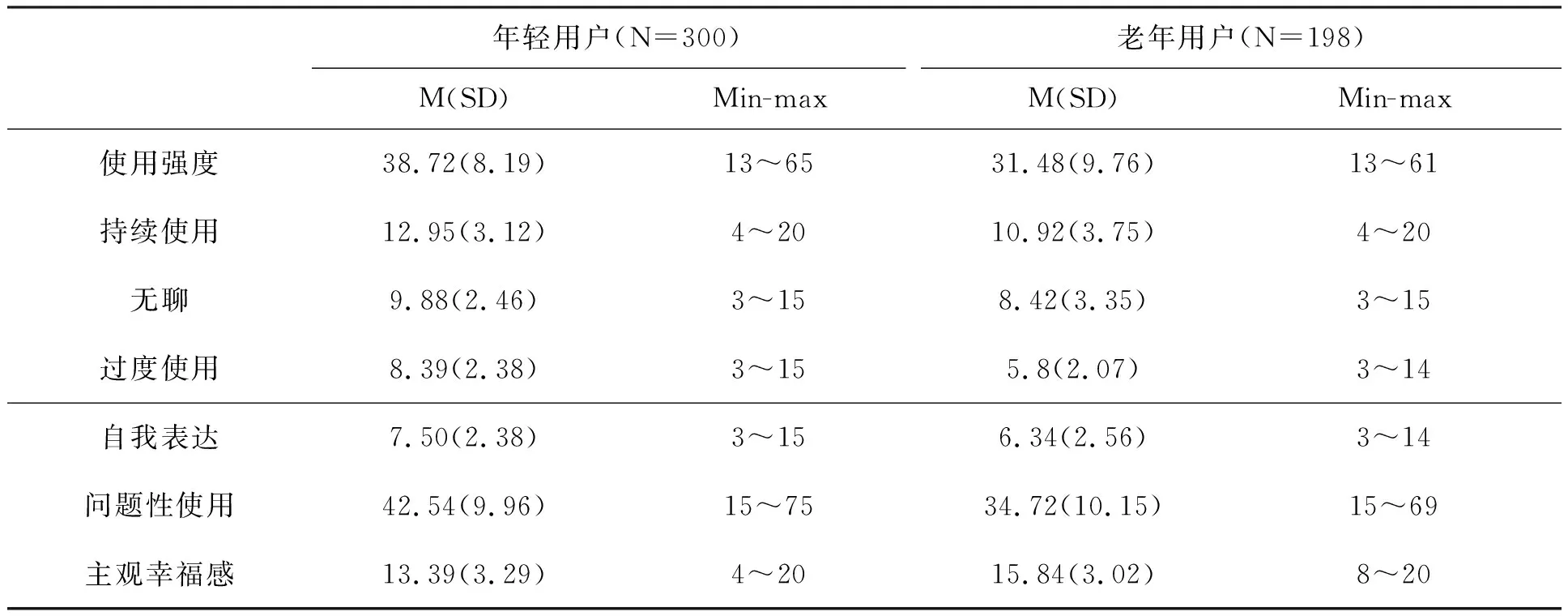

(二)描述性分析結果

表2列出了兩個年齡組樣本的描述性分析結果。從中可以看出,年輕用戶在社交媒體使用強度(包括持續使用、無聊、過度使用和自我表達)和問題性使用上的得分均高于老年用戶,而老年用戶在主觀幸福感上的得分高于年輕用戶。

表2 描述性分析結果

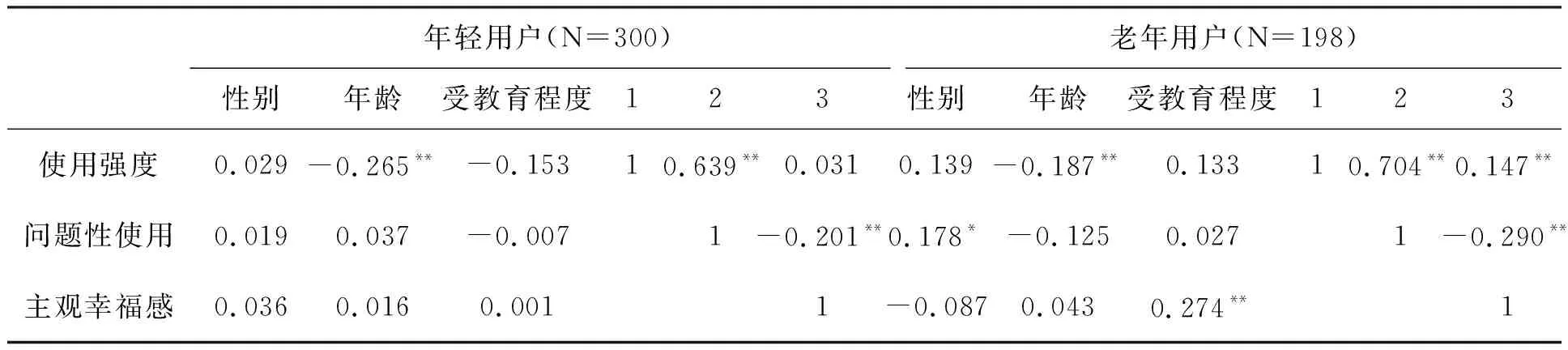

(三)相關性分析結果

變量間的相關性分析結果見表3。考慮到人口統計學變量與主要測量變量之間的相關性,在年輕用戶樣本中,年齡與使用強度顯著相關(r=-0.265, p<0.01)。在老年用戶樣本中,性別與問題性使用 (r=0 .178, p<0.05)、年齡與使用強度 (r=-0.187, p<0.01)、受教育程度與主觀幸福感 (r=0.274, p<0.01)顯著相關。

表3 相關性分析結果

在主要測量變量之間的相關性上,兩組測量樣本的結果都顯示使用強度與問題性使用呈正相關關系(r=0.639, p<0.01; r=0.704, p<0.01),而問題性使用與主觀幸福感呈負相關關系(r=-0.201, p<0.01; r=-0.290,p<0.01)。

(四)多元回歸分析結果

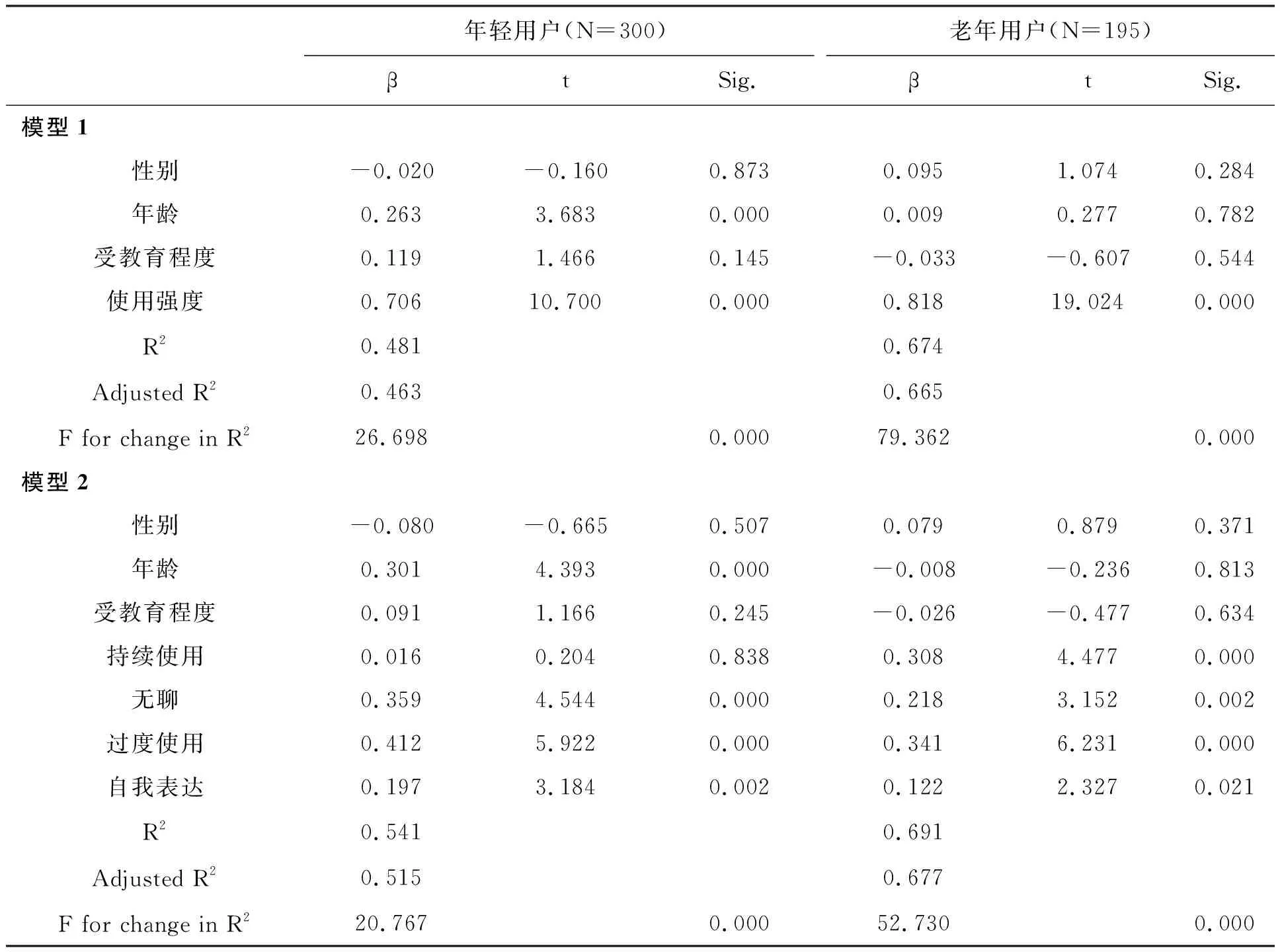

使用多元回歸分析法進一步探索變量之間的關系。為了回答問題2,即社交媒體使用強度及其維度是否是問題性使用的預測因子,本文建立了兩個回歸分析模型。模型1將問題性使用設定為因變量,將使用強度、性別、年齡和受教育程度設定為自變量。模型2將問題性使用設為因變量,自變量中將使用強度替換為它的4個維度:持續使用、無聊、過度使用和自我表達。將兩組樣本的數據依次導入模型1和模型2,分析結果如表4所示。模型1和模型2在兩個樣本的4次回歸分析中均顯著。考慮到變量之間的因果關系,無論是年輕用戶還是老年用戶,使用強度都是問題性使用的重要預測因子(β=0.706,β=0.818,p<0.001)。無聊、過度使用和自我表達3個維度可以正向預測年輕用戶的問題性使用(β=0.359,p<0.001;β=0.412,p<0.001;β=0.197,p<0.01),而使用強度的4個維度都是老年用戶問題性使用的預測因子(β=-.308, p<0.001; β=0.218, p<0.01; β=0.341, p<0.001; β=0.122, p<0.05)。

表4 問題性使用為因變量的多元回歸分析結果

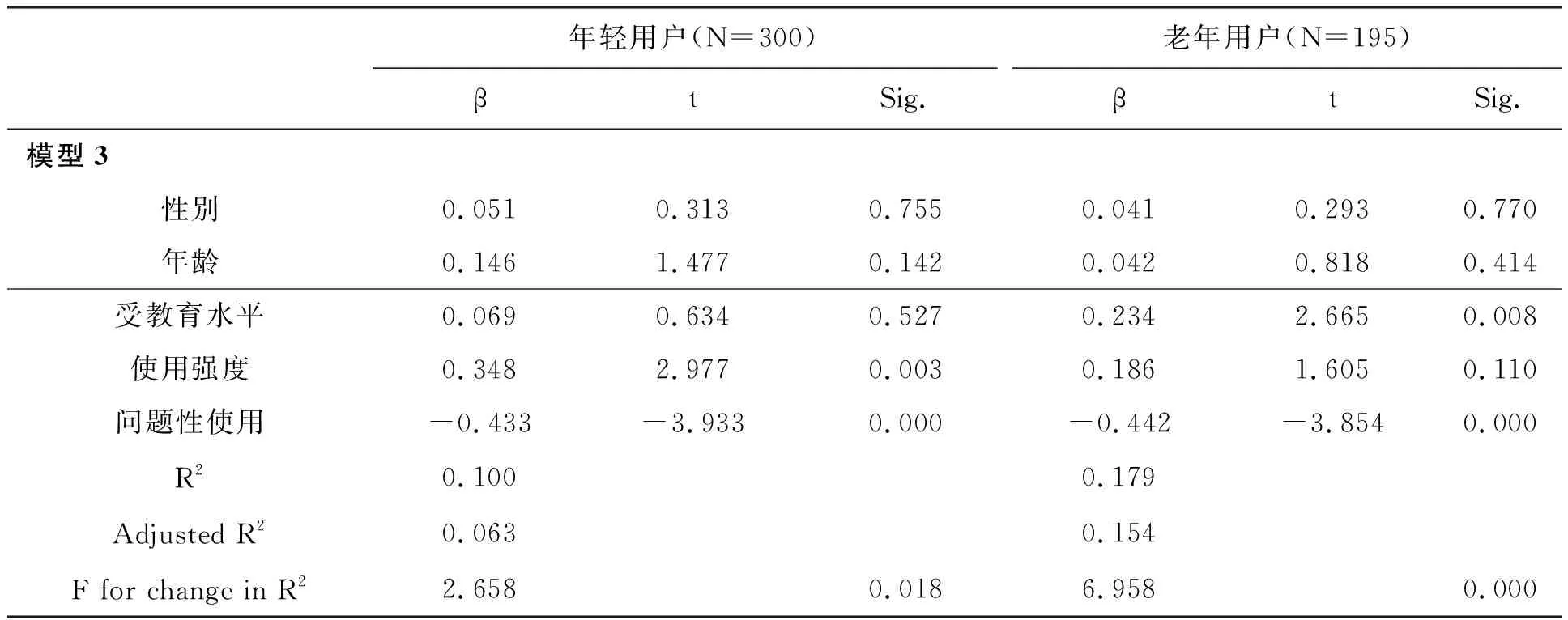

針對問題3,本文構建了模型3(見表5)。在該模型中,將主觀幸福感設定為因變量,將性別、年齡、受教育程度、使用強度和問題性使用設定為自變量。結果表明,模型3在兩組樣本數據分析中也都具有顯著性。在年輕用戶樣本中,使用強度和問題性使用都對主觀幸福感具有顯著的影響,使用強度對主觀幸福度有積極的影響(β=0.348, p<0.01),而問題性使用對主觀幸福感具有消極的影響(β=-0.433, p<0.001)。在老年用戶樣本中,問題性使用對主觀幸福感也有顯著的消極影響(β=-0.442, p<0.001),但使用強度對主觀幸福度的影響效應不顯著(β=0.186, p>0.05)。

表5 主觀幸福感為因變量的多元回歸分析結果

(五)間接效應檢驗結果

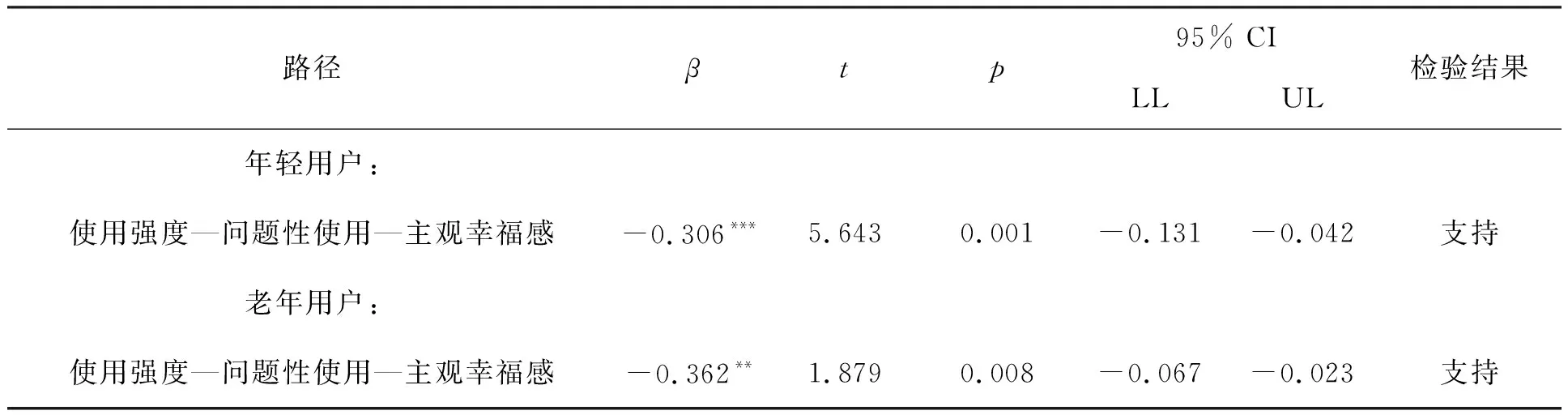

針對問題4,本文進一步進行間接效應檢驗。參照先前的研究,本文采用Bootstrap分析并計算95%置信區間來評估間接效應,當95%置信區間不包括零時,間接影響被認為是顯著的[24]。從表6可知,不論是年輕用戶還是老年用戶,“使用強度—問題性使用—主觀幸福感”的路徑系數都顯著。這說明使用強度會通過問題性使用間接地對主觀幸福感產生影響。

表6 間接效應檢驗結果

此外,從影響效應上看,老年用戶的間接效應數值高于年輕用戶。也就是說,在社交媒體使用與主觀幸福感的關系中,問題性使用對老年用戶的影響效應可能會高于年輕用戶。

四、結論

隨著移動通信技術的發展和智能手機的普及,社交媒體已經成為人們日常生活的一部分,并潛移默化影響著用戶的主觀幸福感。本研究主要探討社交媒體使用強度、問題性使用與主觀幸福感之間的關系,以及該關系在年輕用戶和老年用戶間的差異。經過實證研究發現,在兩個不同年齡段的樣本中,使用強度都是問題性使用的重要預測因子,問題性使用對用戶的主觀幸福感具有消極的影響。在其他變量之間的關系上,年輕用戶和老年用戶存在著一定的差異。具體如下:

與老年用戶相比,年輕用戶在社交媒體使用強度及其4個維度上的得分都更高,年輕用戶在問題性使用上的得分也高于老年用戶。這表明年輕人更易沉迷于社交媒體,更易出現問題性使用。年輕人在社交媒體使用的深度和廣度上都超過了老年人,這使他們更容易產生社交媒體依賴和成癮等問題性使用行為。同時,年輕用戶在主觀幸福感上的得分低于老年人。這可能由于年輕人面臨著更多的生活壓力,包括求學、就業、收入、住房等方面的壓力,從而他們的主觀幸福感降低了[25]。

使用強度是問題性使用的重要預測因子,這在兩個樣本中都得到了驗證。隨著使用強度的增大,用戶出現社交媒體問題性使用的概率越大。在使用強度維度與問題性使用之間的關系上,年輕用戶和老年用戶的分析結果有些差異。對老年用戶來說,持續使用、無聊、過度使用和自我表達4個維度都對其問題性使用具有顯著的正向影響;而對年輕用戶來說,持續使用對問題性使用的影響不顯著。具體到影響系數,不論是年輕人還是老年人,過度使用對問題性使用的影響系數都是最高的。這表明,在使用強度層面,過度使用是用戶問題性使用的最重要預測因子。這與先前的研究結論一致,即過度使用是社交媒體問題性使用的重要誘發因素[20]。

在年輕用戶和老年用戶中,問題性使用都對用戶的主觀幸福感具有負向影響,即問題性使用降低了用戶的主觀幸福感。問題性使用會導致用戶出現社交焦慮、壓抑等心理癥狀,這對用戶的主觀幸福感具有消極的影響[16]。在使用強度對主觀幸福感的影響上,年輕用戶和老年用戶存在較大的差異。回歸分析結果顯示,年輕人的使用強度對主觀幸福感具有顯著的正向影響。而在老年用戶中,使用強度對主觀幸福感的影響不顯著。這為先前有關社交媒體使用與主觀幸福感關系的研究的不一致結論提供了解釋,即不同年齡段的用戶在社交媒體使用強度和主觀幸福的感知上存在著差異。與老年人相比,年輕人通常面臨的壓力較大,感知到的主觀幸福感較弱,高強度的社交媒體使用能夠幫助他們獲得來自網絡的支持,緩解自身的壓力,進而提升主觀幸福感。

此外,關于人口統計學特征與主要變量之間的相關性分析顯示,年齡與社交媒體使用強度存在著負相關關系。即與年輕的受訪者相比,年長用戶的使用強度往往較低,這也與兩個群體的描述性分析結果一致。需要指出的是,在老年群體中,受教育程度與主觀幸福感存在著顯著的正相關關系,但這種關系在年輕群體中不顯著。這說明,受教育程度高的老年用戶更容易獲得較高的主觀幸福感。

綜上所述,首先,本研究證實了社交媒體使用與主觀幸福感之間的關系在不同年齡的用戶中存在著差異,這解釋了現有研究結論不一致的原因。其次,本研究不僅證實了使用強度是問題性使用的重要預測因子,還進一步證實了無聊、過度使用和自我表達等使用強度的不同維度也對問題性使用有著顯著影響。最后,研究證實問題性使用在使用強度與主觀幸福感之間起著中介作用,問題性使用降低了社交媒體用戶的主觀幸福感。

在我國有大量的社交媒體用戶,不論是年輕用戶還是老年用戶,社交媒體使用都可能對他們的心理健康和生活質量產生影響。本研究對實踐工作具有一定的指導意義。首先,社交媒體的高強度使用會導致問題性使用的產生。因此,社區和家庭應組織更多適合年輕人和老年人參與的活動,如文化活動、體育活動、親子活動等,降低他們使用社交媒體的頻率和對社交媒體的依賴性,以避免出現問題性使用。其次,問題性使用對用戶的主觀幸福感具有負面的影響。社區和家庭應關注社交媒體問題性使用用戶,并采取有效措施幫助他們擺脫問題性使用的困境,進而提高他們的主觀幸福感。

目前該領域的研究還不夠充分,后續的研究將重點做好以下幾方面工作:第一,擴大調研范圍,獲取不同城市的調研樣本,以提升研究結論的科學性。第二,充分考慮社交媒體用戶的多元文化屬性。技術的使用往往受文化背景的影響,我國不同省份之間,甚至同一省份內部都存在文化的多樣性和差異性,因此,在后續的研究中需要將用戶的文化背景考慮進去。第三,在社交媒體使用與主觀幸福感的關系中,除了問題性使用,還可能存在其他的抑制因素,比如社交負擔等,這需要在后續的研究中予以考慮。