烏山腳下好人家

陳艷娟

一個偶然機會,全然陌生的“五老”一詞進入耳際。好奇心促使我上網查閱,心中立馬肅然起敬:原來“五老”是指在革命戰爭年代為革命做出貢獻的老地下黨員、老游擊隊員、老接頭戶、老交通員、老蘇區鄉干部!緊接著另一信息“紅星鄉健在五老還有17位,最高年齡101歲”,這為數不多且不可逆的數字信息讓喝著烏山山澗水長大的我激動不已:高壽啊!一張這17位革命五老的信息表映入眼簾:101歲、99歲、95歲、94歲、93歲、91歲、90歲、89歲、88歲……原來擁有一百多名(紅星鄉)的革命五老現在就剩下17位了!難能啊!要是有機會拜訪這些百歲老人,聽他們講講烏山革命故事,那該是多么有意思的事情啊!而這有意義之事一個人聽,太浪費了,于是開始醞釀假期帶學生一起去探訪革命五老。

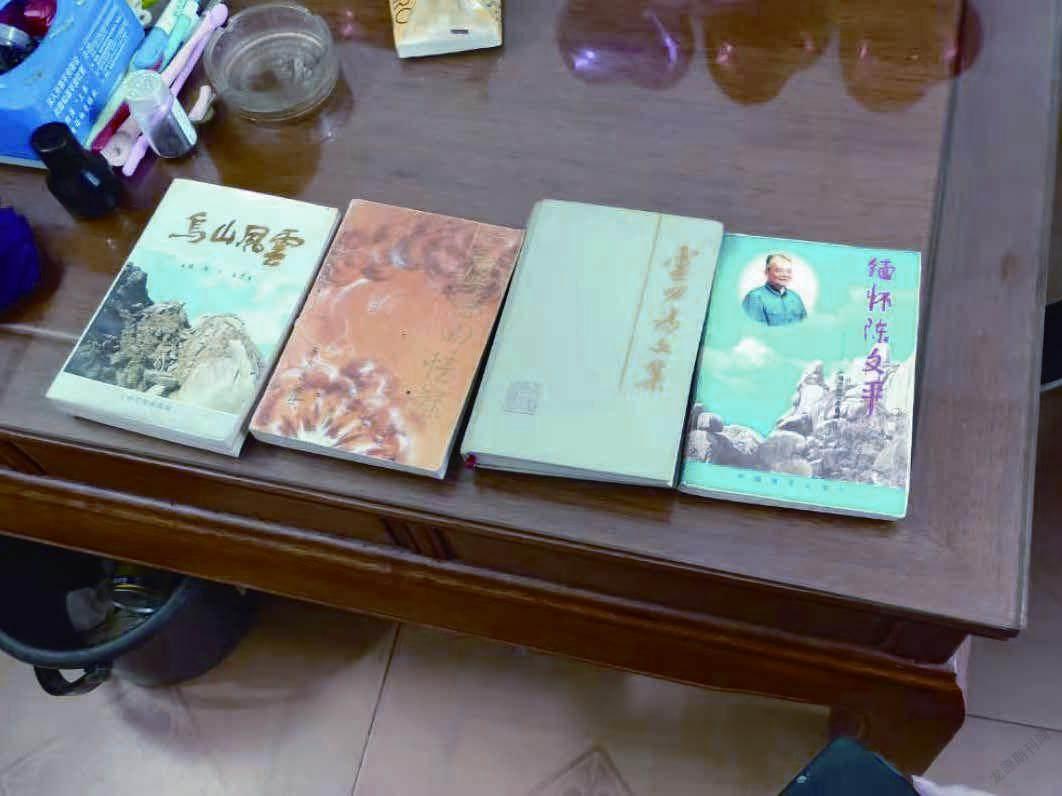

出發前先備備課,帶著幾位骨干學生翻開《詔安縣革命老區發展史》和采訪老區辦張宜山主任、老促會沈元蒼秘書長后才得知:紅星鄉進水村近水樓曾是“云和詔進水黨支部”遺址,進水村是云和詔縣委印刷所、傷兵站、修械廠舊址,還是進水筍頭科地下交通站及黨支部舊址。這些紅色革命信息也讓學生和家長動心了,經商量探討之后于周日由四位熱心家長駕車和兩位老師一起陪護十位優秀學生踏上進水村之行。

早上七點半四部轎車相隨而行。約半小時過了朱厝村之后,我們進入山路十八彎。右拐,只見唯一水泥公路蜿蜒于碧綠山間,峰巒疊嶂;左拐,潺潺流水瀉出于兩峰之澗,霧霽彌漫。縣城學生從沒感受過早晨山間的清幽氛圍,把車窗全打開了,深深呼吸自然氧吧,不時發出感嘆。突然不知是誰喊出:“快瞧,山間沒有人家怎么會有炊煙呢!”我告訴他們,那是曉霧,發煙處低洼水汽多。學生們被眼前山嵐迷住,也忘記了旅途辛苦。

不一會兒工夫,轎車停在進水村部樓前。五老中百歲老人許布知老奶奶的孫子張振偉先生迎上來給我們帶路。張先生先把我們帶進進水樓,這是一個土樓圓寨,古時山區普遍建筑物,屬于自然災害避災點。圓寨只有兩層,層高很低、很古老。現在還有住戶,環境打掃得也整潔。張先生指著大門右邊第一間房屋說:“當年國民黨派保安團來搜山抓閩南地委領導,陳文平副書記就在這屋里。而保安團進大門后先搜左邊第一間房屋,我爺爺張美目(進水村第二任黨支部書記)趁著敵人不注意趕緊讓陳副書記穿上蓑衣戴上斗笠,然后掩護他躲進大山去。”一學生發出感嘆:“好險啊!若是先搜右邊房屋就難脫險了!”另一學生說:“閩南地委副書記就住在這又矮又破的房子?”張先生說:“是啊,他們是來這里開展工作的,這是臨時住所,有這樣的房子住已經不錯了!他們在烏山上還住著山洞呢,又潮又濕的。”幾個女生抓緊拍下房屋圖片,留下革命記憶。

走出土樓,來到左路邊,順著張先生手指方向往坎下一看,一位老奶奶正蹲在屋旁菜園里拔草,那萵苣菜長得綠油油的。我邊招呼學生小心溪卵石鋪砌的臺階小路路滑,邊聽張先生介紹:“這就是我奶奶(許布知),今年101歲了,去年省電視臺也來采訪她。還上央視呢。”老奶奶一見我們,趕緊進屋洗手搬凳子招呼孩子們坐下。我望著屋中簡單鍋碗瓢盆問老人:“老奶奶,您自己煮飯吃嗎?”“對呀,我愛勞動,豐衣足食。”我招呼學生好好端詳:一百歲老人長什么樣,如何生活,身體狀況如何等。介紹來意之后,老奶奶熱情地為我們講起她心中的新舊社會區別:“現在社會好啊,吃得飽,穿得好。以前那個政府啊,哎喲,窮啊,還老是打戰。當年紅軍來組織民兵,白軍仔(國民黨)就老是來抓人。他們一來,我們村民就趕緊報信,幫助紅軍撤離。紅軍住在烏山頂,我們就送糧食上烏山。有時候紅軍來到村里,我們村民就邀請他們來家里吃飯,糧食不夠,就吃番薯、芋頭。紅軍領導不講究,我們家吃什么,他們就跟著吃什么。”“主要是您老人家會疼人,把紅軍當成自家人吧?”“對對對,是自家人,因為他們把咱老百姓當親人,他們想做的大事就是讓老百姓翻身做主人哪!”老奶奶把眼光轉向學生說,“你們看,我們現在有個好政府,有個好社會,你們要好好學習哦!”同學們異口同聲說:“會的,我們一定會好好學習!謝謝老奶奶!”同學們也把昨天就準備好的麥片、蛋糕等小禮物獻給老奶奶。

接著我們又探訪了95歲林美莊老奶奶、91歲張國良老爺爺和90歲張水柱老爺爺。這些老前輩都是接頭戶,都曾經為烏山革命根據地挑糧送彈,為游擊戰爭站崗放哨,也在特困時期節衣縮食為閩南特委干部和游擊隊捐獻物品。哪怕只有粗糙米粿與咸蘿卜干,紅軍游擊隊也都把它當成寶。這些五老在革命烽火中鍛煉出來,思想覺悟特別高。從他們口中能感受到當年軍民一家親的情愫。同學們時而傾聽,時而記錄,帶平板的忙著錄音,生怕漏掉哪一字哪一段。當然每個五老也都收到孩子們的愛心禮物。老人家淳樸的祝福語也讓同學們感受到濃濃的愛。同學們穿梭于村中窄巷,我和溫娟老師一路提醒注意斜坡雨后路滑。偶爾遇到三五只家狗追逐尋歡,幾個女生嚇得不敢動。我鼓勵她們:不用怕,不跑,不看它們,順其自然的走自己的路,老師陪著你們走。我擋在狗旁邊,鼓勵學生們慢慢走過去。家狗們也好奇地嗅嗅,搖搖尾巴,跑開了。張先生把我們帶到村旁進水溪邊,溪水歡騰向東流,周圍群峰聳入云天。張先生說:“今天云層太厚,見不著烏山巨石群,那里就是閩南地委機關基地。”“離得這么近!怪不得聽人家說烏山革命進水村貢獻很大!”我回應道。孩子們卻被眼前小橋清流迷住,昨天山澗溪流剛剛漫過路面(其實是橋面,山區沒有高架橋,多數是緊貼溪面的路橋,一下雨,澗水就漫過路面),濕潤清潔。孩子們一彎腰,一伸手,撩起清泉,感受大山的滋潤,發出感慨:“好涼爽好干凈的水啊!”往上游走,三個涵洞口與溪面來個幾十度轉彎,急湍奔流涌出,嘩啦啦的水聲就是一首歡騰生命之歌。碧綠河水映襯著山林,幾處竹林冒出竹筍尖兒。對岸香蕉樹下棲息著幾只吃飽游膩鴨子,偶爾悠閑地伸長脖子望望,仿佛也對游客好奇似的。郭老師說:“我知道這里村民長壽的秘密了:他們喝的是山泉,吃的是純天然果蔬糧食,呼吸的是天然氧吧。在這大山中思想也單純,易滿足。”

是啊,在村中走一圈,發現也不乏新型樓房,其建筑風格一點也不遜于城里。可見經過百年歲月,如今的進水村再也不是“燒炭南山中”的年代了。瞧,政府的移動疫苗接種車進村服務就停在村部樓前,怪不得剛才采訪張水柱老爺爺時他老婆催促他趕快拿出身份證到村部排隊打疫苗去,她客氣地對我們說:“對不起,我們要響應政府號召,要聽黨的話,一定要打疫苗。”好一個“響應政府號召,聽黨的話”,多么淳樸的想法!夫妻倆一個90歲,一個91歲。

這里景美人勤時代強,真是烏山腳下好人家。

回程中,家長們也感慨萬千:長壽,幸福,自古以來就是人們所追求的。這大山里的人真長壽!他們提醒孩子們今后一定要好好學習,走好人生每一步,才不枉此行。我也覺得此行可嘉。