《中學數學月刊》2017—2021年人大復印報刊資料全文轉載論文分析

王淋丹 陸 珺

(蘇州大學數學科學學院 215006)

1 引言

《中學數學月刊》(以下簡稱《月刊》)是一本由蘇州大學主辦、江蘇省數學學會協辦,面向中學 數學教與學的普及性學術期刊,以介紹中學數學教育改革的新思想、新理念、新信息為宗旨,致力于探討、推廣數學基礎教育的新成果、新方法.自1978年創刊至今,《月刊》所載論文為中國數學教育研究提供了重要參考,為推動一線數學教師教育觀念的轉變和教學質量的提升提供了一方平臺.作為我國學術界最具影響力的二次文獻庫, 人大復印報刊資料全文轉載的論文均經過嚴格篩選和專家審查,對數學課程和中學數學教育研究具有較高的學術價值.近年來,《月刊》在人大復印報刊資料的全文轉載量中名列前茅,本文采集其近五年(2017—2021年)被人大復印報刊資料 全文轉載的論文為研究對象,分析載文情況,以期為廣大中學數學教育研究者提供些許參考與借鑒.

2 轉載論文分析

進入“人大復印報刊資料”網站,點擊“全文數據庫”,將時間限制在“2017年”到“2021年”的范圍之內,得到原文出處為“中學數學月刊”的全部轉載論文共176篇,經過逐一篩選后發現未出現重復結果,由此得到176篇作為研究樣本的轉載論文.

2.1 作者情況分析

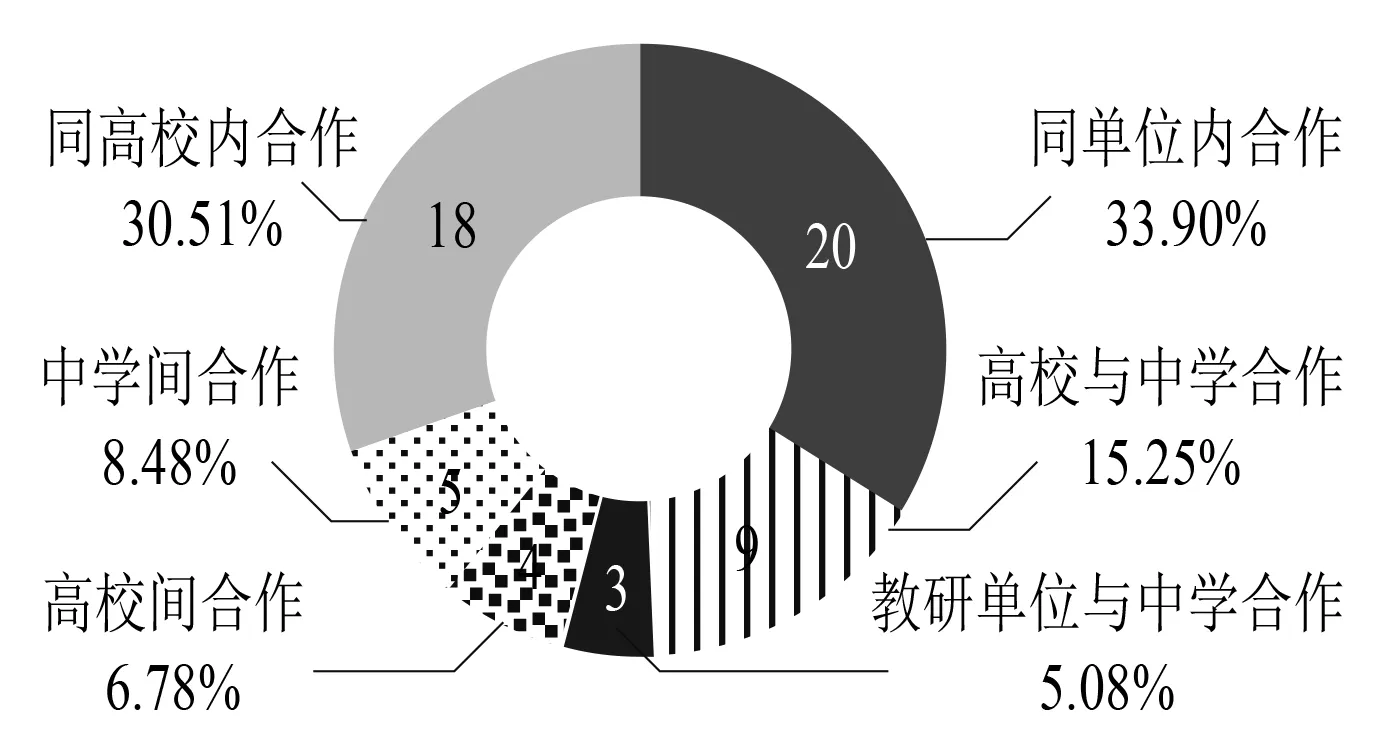

(1)合著情況

分析176篇轉載論文的合著情況(圖1),發現共有117篇論文由作者獨立完成,占比為66.48%;在59篇合著論文中,由兩位作者合作撰寫的論文有48篇,占比為27.27%;由三位及三位以上作者合作撰寫的論文有11篇,占比為6.25%.平均每篇論文有1.41位作者,說明被轉載論文以獨立研究為主,合作研究為輔.參照相關研究[1]中對于合著情況的歸類,進一步對59篇合著論文作者的署名單位進行統計.需要說明的是,同單位內合作包括同所中學內合作和同個教研單位內合作.經梳理發現,高等院校、中學、教研單位之間雖然存在合作,但交叉合作數量偏少,主要局限于同一單位內部合作.在跨單位合作中,相較于與教研單位合作,中學與高校合作較為常見.

圖1 作者合著情況

(2)區域分布

統計176人次的第一作者所在行政區域,共涉及全國17個省、市、自治區(表1),其中江蘇地區以高達121篇的文獻量獨占榜首,占總數的68.8%,遠遠高于全國其他省市.從東、中、西部劃分來看,東部地區發文共計154篇,占比87.5%,而西部地區發文僅16篇,中部地區發文則更為稀少,僅6篇.分析其原因,一方面,《月刊》立足于蘇州,其主要輻射面為江蘇地區,受區位優勢的影響,江蘇地區文獻量居于首位也就不足為奇;另一方面,江蘇作為教育強省,其教育部門一直重視培養教師的教研能力,例如在2020年,江蘇省教育廳組織實施“蘇教名家”培養工程,有計劃有組織地提高中小學數學教師的科研能力[2].

表1 作者區域分布

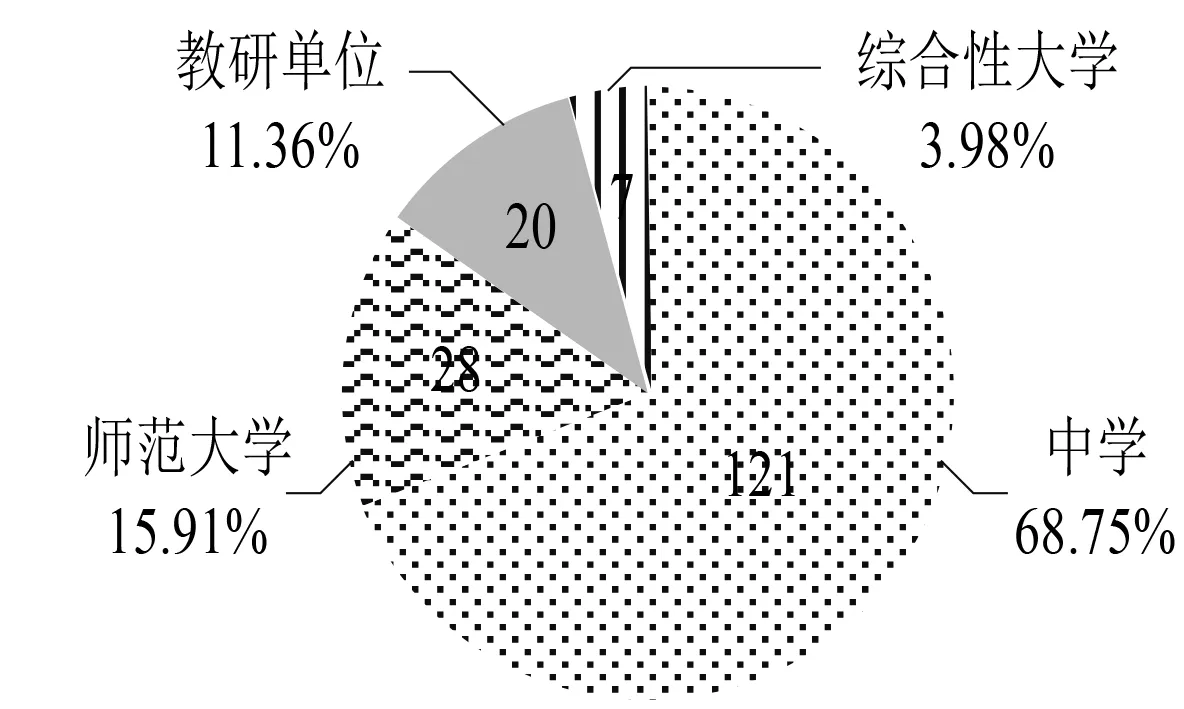

(3)單位類型

圖2 作者單位類型分布

逐一梳理第一作者的署名單位,將其歸為4類,再對各單位的發文篇數及所占比例進行統計(圖2).需要指出的是,這里在處理數據時,逐篇對作者署名單位予以計數,其中教研單位包括教育科學研究院、教師發展中心、教師進修學院、教研室等機構.由圖2可知,在《月刊》被人大復印報刊資料轉載的論文中,出自中學教師筆下的論文在數量上占據明顯優勢.究其原因,一方面,他們在真實的教育教學情境中切身體察著教學中的問題、難處與需求,故具有深入研究和實踐教學的最佳條件;另一方面,《月刊》作為一本省級刊物,其定位和級別使得一線中學教師天然地成為其最直接的作者和最忠實的讀者.

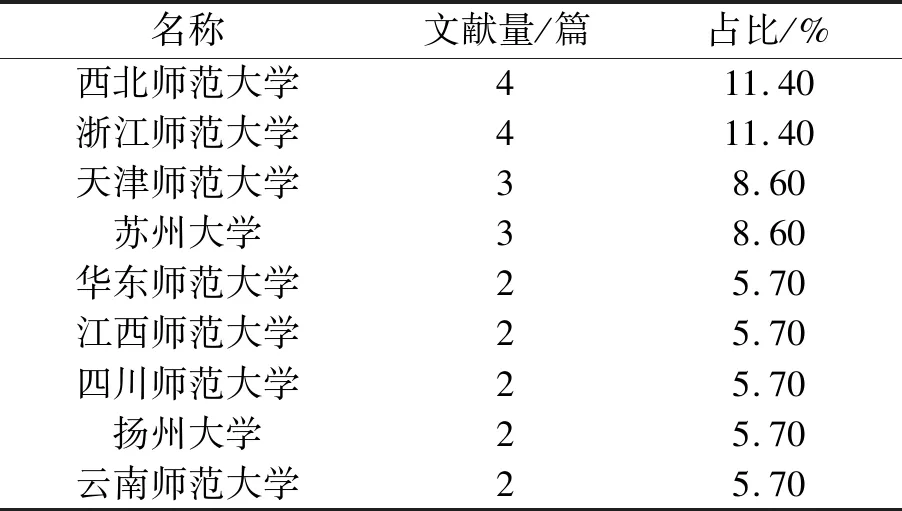

在35篇作者來自高等院校的論文中,有28篇來自師范院校,7篇來自綜合性大學,表2是按照文獻量(2篇及以上)由高到低的順序進行排序后的具體情況.值得一提的是,在7篇來自綜合性大學的論文中,有3篇為蘇州大學的師生所作,想必是因主辦單位的緣故,在無形之中拉近了該校師生與《月刊》的心理距離.

表2 高校作者情況

2.2 研究方法分析

圖3 研究方法統計

研究方法是研究者在取得研究成果過程中所用的工具和手段,在教育研究過程中占據重要地位,基于相關研究[3]中對研究方法的分類,結合載文題目、摘要和對正文的梳理,將176篇論文所使用的研究方法大致歸為8類(圖3).結果表明,經驗總結、理論思辨和案例分析是轉載論文主要使用的三種研究方法,占比總和高達83.51%.相比之下,行動研究、調查研究、實驗研究等實證類研究方法所占比例較少.這些轉載論文的作者偏向于對教育理論進行比較剖析和對教育教學實踐進行總結反思,相對欠缺實證研究的意識.

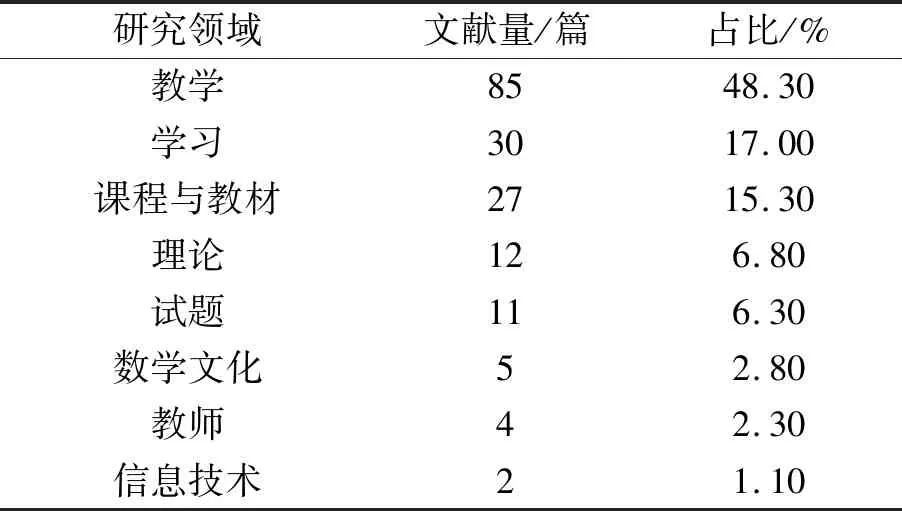

2.3 研究內容分析

研究內容是論文學術特征最重要的體現,借鑒王寬明和夏小剛在相關研究[4]中對數學教育研究領域的分類,結合論文標題、摘要和對正文的梳理,將載文的研究內容大致歸為8類(表3).由此可知,轉載論文主要涉及的研究領域為教學、學習、課程與教材,對試題、數學文化、教師、信息技術等研究領域雖有涉及但數量較少.

表3 研究內容分布

教學領域論文內容的涉及面最廣,包括教學設計、教學實錄與反思、教學方法、解題教學、課例教學等方面.如多位教師聚焦數學核心素養,結合教學實踐與反思撰寫教學設計案例,包括“全等三角形的復習”“正弦定理”“極大值和極小值”“可能性的大小”等內容[5-8].可見,中學教師作為《月刊》被轉載論文的主要作者群體,其研究基本聚焦于日常的教學活動,關于教學經驗和教學技巧的分享普遍地體現在他們的教研論文中.

“教”與“學”是相互轉化的過程,《月刊》在關心教師如何教學的同時愈發關注學生如何學好數學.轉載論文中聚焦數學學習領域的論文所涉及的研究主題包括學習問題與對策、思維與能力、學習方法等.如趙加營借助問卷調查了解高二學生數學建模素養水平,認為要把數學建模教學常態化,可通過培養建模意識、開展建模活動、開發建模校本課程三條途徑孕育學生的建模素養[9].還有多位教師結合日常教學實踐對學生的運算能力[10]、逆向思維能力[11]、自我監控能力[12]、想象和推理能力[13]等數學能力的培養開展分析和研究.這些研究的出現表明數學教師對學生數學思維與能力培養的關注以及對學生主體地位的重視.

數學課程標準和教材分析是數學教育領域的長久性話題.轉載論文中共有27篇涉及課程與教材領域,以及出現了數學課程的國際比較、教材解讀、校本課程開發等主題.如周世敏就數學文化對兩岸義務教育階段數學課程標準進行比較研究[14];毛振恬等對中國、澳大利亞以及新加坡三國的初中數學教科書中“二次關系”情境題進行比較研究,就教材中情境題的設置提出建議[15],這些都體現了數學教育研究者在有意識地從宏觀角度研究課程標準和教材,為國內教育改革提供建議,亦從側面反映出《月刊》對數學教育改革的重視.

2.4 載文被引情況

(1)被引頻次

論文被引頻次是衡量論文學術價值和在學術領域影響力的指標之一,被引次數越多說明該論文受同行的關注和重視程度越高[16].截至2022年8月22日,在中國知網數據庫(CNKI)檢索176篇轉載論文的被引情況,發現有125篇論文被引用,占論文總數的71.02%,總被引次數為471次.其中,46篇載文被引1次,26篇載文被引2次,53篇載文被引3次及以上,被引次數最高的為36次.為具體了解被轉載論文的整體被引情況,不妨梳理轉載篇數、被引篇數、被引率、總被引頻次以及篇均被引頻次等相關數據(表4).顯見,2017—2019年間的被引率逐年攀升,尤其是2019年的35篇論文的被引率已高達85.71%.另外,2020和2021這兩年目前呈現的被引率較低,估計是因為論文發表時間較短,其被引情況尚未趨于穩定.

表4 載文被引情況

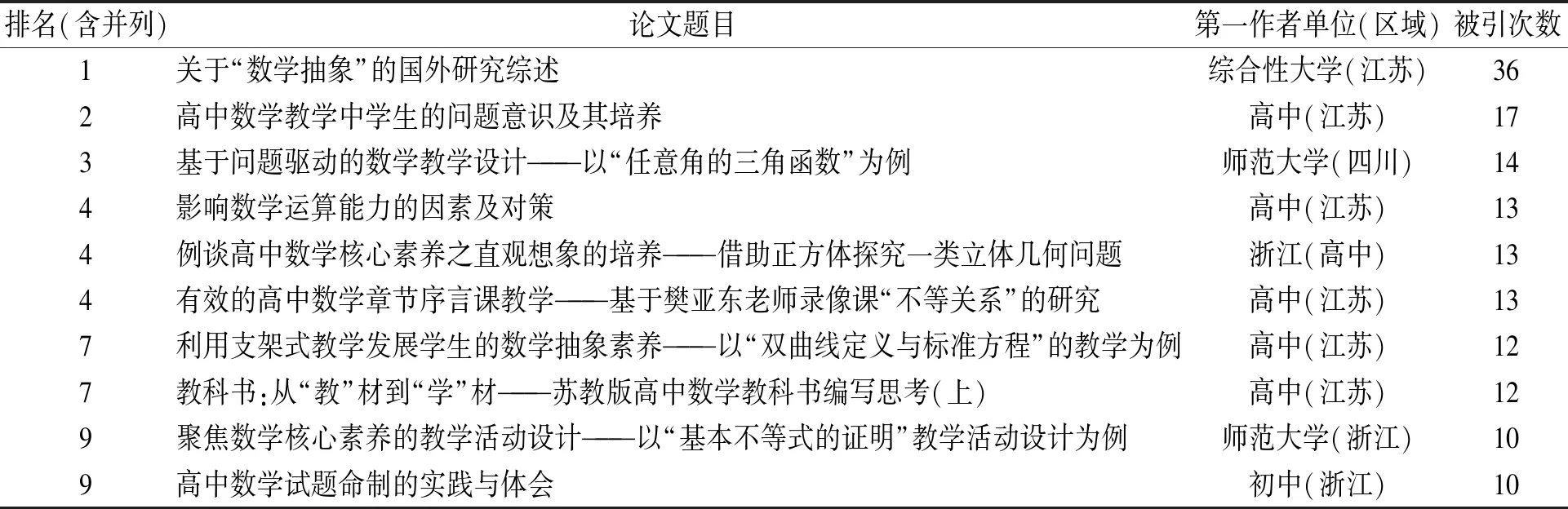

(2)高被引論文

表5按照論文的被引次數由高至低地列出總被引量排名前十的論文,可見高被引轉載論文的研究內容涉及數學教育、教學、核心素養等,這正是中學數學教育領域的研究熱點.在引用量排名前十的轉載論文中,第一作者大多來自經濟、教育比較發達的東部沿海地區.其中高被引轉載論文第一作者為中學教師的有7篇,為高校師生的有3篇,未見有來自教研單位的作者所發表的論文,如此說明《月刊》高被引論文的主要來源地為中學,這與中學教師是《月刊》被轉載論文的主要群體不無關系,同時也在一定程度上說明中學教師的研究成果正受到同領域研究人員越來越多的關注與重視.

表5 單篇被引量排名前十的論文

3 反思與建議

基于上文對176篇人大復印報刊資料全文轉載論文的梳理,本文提出以下幾點建議.

3.1 重視合作研究

現今數學教育領域的研究正逐漸趨向多元化,故教育研究者需要重視溝通合作、取長補短,爭取產出高質量、有深度的教研成果.目前轉載論文中合著論文的形式比較單一,多為同單位內部的合作,且不同類型單位之間的跨單位合作較為薄弱.因此,中學及其主管單位可通過開展大型教研等活動鼓勵跨單位合作,促進中學教師與高校學者、教研單位研究人員之間的合作交流,發揮同領域專家學者的引領作用,充分給予中學教師研究思路、方法上的指導,以幫助中學數學教師開展高質量的教育教學研究.

3.2 聚焦熱點問題研究

數據顯示轉載論文的研究內容分布廣泛,在教學、學習、課程與教材、試題評析等領域均有涉足,中學數學教師作為《月刊》的忠實讀者和踴躍的投稿人,在以上提及的研究領域具有天然的優勢,最有條件利用教學工作開展行動研究,如借助一線教育資源進行一些追蹤性的調查研究.另外,教師需要關注當前教育研究熱點,選題要密切關注數學教育領域中那些亟待解決的問題.

3.3 注重實證研究

決定教育研究成果質量的一個關鍵因素是教育研究方法的選用.載文作者使用的研究方法主要是思辨研究法和基于教育實踐的經驗總結法,教育調查、實驗研究、個案研究等實證類研究方法相對較少使用.因此,中學數學教師應認真學習 研究方法,充分發揮自身優勢,力爭以規范化的 實證研究來探索科學、客觀和更具說服力的研究結論.

3.4 研讀高被引論文

高被引論文是受到同領域研究人員認同或爭鳴的文章,能夠為教育研究者在確定研究選題和研究方法時提供較大的幫助.分析轉載論文中高被引載文可以發現,指導數學課堂教學和剖析數學教育理論的論文普遍具有較高的引用次數.因此,教育研究者可通過研讀高被引載文,從中獲得研究方向、思路上的啟發,從而更好地規劃研究選題、確定研究方法,進一步提升自身的教育研究水平.