一致性視角下“圖形與幾何”領域主題統整式教學探究

——以“四邊形的認識”的教學為例

徐 妍

“圖形與幾何”領域的內容可操作性強、直觀形象、形式多變,但也具有一定的抽象性。很多學生都比較喜歡學習這一領域的內容,但往往都學得不太好。究其原因,從學生的角度來看,小學生的思維正處于從以具體形象思維為主逐步向以抽象邏輯思維為主過渡的階段,但其抽象邏輯思維在很大程度上仍是直接與感性經驗相聯系的,具有很強的具體形象性。從教師的角度來看,并不是所有的教師都能站在整個小學階段的高度來進行教學,不少教師缺少打通各年級知識關聯的意識,對怎樣溝通、揭示概念間的區別、聯系缺乏研究。特別是長期任教某一年段的教師,對本年段的知識比較清晰,但對整個教材或某一個知識體系的學習內容、結構體系缺乏了解。《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)強調,課程內容的組織“重點是對內容進行結構化整合,探索發展學生核心素養的路徑”,這是本次課標修訂的重要理念,同時對不同內容領域的主題進行了整合,凸顯了數學學科的本質,體現了主題內容的一致性。

教學中要改變“單個例題散點教、單個習題重復做”的碎片化狀態,就需要教師從數學本質和兒童認知的視角出發,將知識內容進行統整,充分體現知識之間的密切關聯。從一致性的視角來看,教師要注意圍繞核心內容與關鍵能力構建有聯系的知識群并展開教學,讓學生的認知形成一個相互貫通的整體,這有助于學生對知識的理解、掌握和應用。基于上述思考,筆者認為,在小學數學“圖形與幾何”領域開展主題統整式教學非常有必要。

一、例談一致性視角下“圖形與幾何”領域的主題統整式教學

“圖形的認識”是“圖形與幾何”領域的重要內容,是學生深入學習幾何圖形的基礎。針對這部分內容組織開展主題統整式教學,既有利于教師更好地領會教材的編排意圖、建構知識的邏輯結構、溝通教學的內在聯系,更有利于促進學生建構知識體系、發展高階思維、培育核心素養。下面,本文以“四邊形的認識”的主題統整式教學為例來進行探討。

1.整體進入,激活經驗

師:同學們,今天我們一起來研究四邊形。說起四邊形,同學們并不陌生,你心目中的四邊形是什么樣子的?請畫一畫。

學生畫圖,教師巡視,并搜集有特色的四邊形。教師出示學生畫的凹四邊形,讓全班學生判斷它是不是四邊形。學生根據四邊形的特點判斷它是四邊形。

小結:根據四邊形的特點,我們發現,這種圖形也有四條邊、四個角,邊也都是直直的,所以它也是四邊形,屬于凹四邊形。我們普遍認識的四邊形是凸四邊形。

教師出示學生畫的平行四邊形、梯形、長方形、正方形、菱形等四邊形。

師:這些圖形的形狀、大小都不一樣,為什么都叫四邊形?

小結:像這樣,由四條直直的邊、四個角圍成的圖形,就是四邊形。

2.多種方式,整體感知

師:我們剛才一起認識了四邊形。現在,請大家嘗試來擺一個四邊形吧。

教師提供長度不等的小棒和長度相等的小棒。學生操作后展示作品:四條邊長短不同的一般四邊形、長方形、正方形、平行四邊形、梯形等。

師:請仔細觀察同學們擺出的四邊形,你有什么發現?先在四人小組內交流,然后全班交流。

生1:這些圖形雖然形狀不同,但都是由四條邊圍成的圖形,都是四邊形。

生2:我發現,像這樣的圖形,上下小棒的長度是相等的,左右小棒的長度也是相等的。只是左右小棒的傾斜度不一樣,一組是向同一個方向斜著,另一組是豎直的。(結合比較長方形和平行四邊形,揭示概念)

生3(比較平行四邊形和梯形):我發現這兩個圖形上下都是水平的,不同的是左右兩邊小棒的長度不一樣。

生4:正方形和其他圖形都不同,它是正正方方的,4根小棒一樣長。

…………

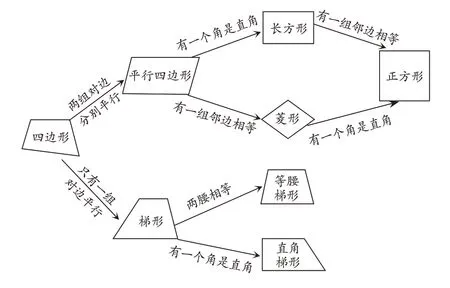

3.尋找關聯,完善建構

師:我們剛才通過動手擺小棒、找不同,發現了雖然同樣是四邊形,但它們每條邊的長短、位置也會有不同的變化,正因為有了變化,它們還可以變成一些新的圖形。用你喜歡的方式整理整理。(教師結合學生的整理情況,形成如下圖1所示的結構圖)

(圖1)

4.學科融合,鏈接生活

師:在我們的生活中處處可見四邊形,你能找一找并說說它的應用嗎?

師:為什么生活中這么多地方的圖形都是四邊形呢?大家可以通過互聯網搜集資料,也可以實地觀察,還可以向老師、家長和同學請教,開展一期微項目研究——“四邊形——助力美好生活的使者”,用你喜歡的方式展示自己的研究成果吧!

二、一致性視角下“圖形與幾何”領域主題統整式教學策略

小學數學“圖形與幾何”領域的內容是學生系統學習圖形知識、形成邏輯思維能力、發展空間意識、培養創新意識的重要載體。新課標將“圖形與幾何”領域在小學三個學段的主題整合為“圖形的認識與測量”“圖形的位置與運動”。“圖形的認識”重點是對圖形特征的探索與描述,“圖形的測量”是對圖形大小的度量,圖形的認識與測量需要從整體上把握。一致性反映的就是數學的本質,實現的基本路徑就是“數學化”。通過對“圖形與幾何”領域的主題整合,學科內容的本質特征更加凸顯,相關內容間的聯系更加清晰。同時,主題統整式教學還要求一系列意義豐富、相互聯系的學習活動,這些活動不是浮于表面的,需要深入挖掘,體現出整體性、關聯性和遞進性。

1.著眼知識系統,進行主題統整

數學知識本身就存在著整體性和系統性,從整體的視角出發,才能更好地進行主題式統整,從而更好地引導學生建構知識體系。我們不妨用“瞻前顧后”的方式來研究分析,如教學“四邊形的認識”,就可以站在小學階段“圖形的認識”的視角“往回看”“往前看”,一年級學生已經初步認識了長方形、正方形等一些特殊的四邊形,對四邊形有了初步的認識;二年級進一步理解多邊形的概念,學習了“認識平行四邊形”,對“角”也進行了初步認識;三年級結合圖形的測量認識長方形、正方形的基本特征;四年級認識平行四邊形、梯形等圖形的特征。有了整體的視角,教師在設計教學時就可以遵循知識學習的自然順序,把這些相互關聯的知識以結構化的方式逐步而有層次地滲透到學生的學習過程中,并適時呈現在學生面前,使知識的點狀學習具有更強的組織和遷移價值,培養學生舉一反三、推此及彼的意識和能力。課中設計讓學生“畫、擺四邊形”,正是因為他們有了之前的知識基礎和生活經驗,也可以呈現多元的四邊形素材。教學中,緊抓四邊形的核心概念,為學生提供更大的自主學習空間,引導學生通過自主探究整體構建四邊形的研究框架,經歷完整的“概念—性質—判定—應用”過程,從而促進他們整體理解長方形、正方形、平行四邊形、梯形的概念內涵、組成要素和相關特點等。總之,通過主題統整,能使知識與方法構成一個整體,利用核心概念在相關知識之間建立起聯系,并在具體教學內容中體現核心概念的理解和運用。

2.著力教學結構,進行主題統整

主題統整式教學強調聯系,重視學科結構,這是從學科本質和學生學習的視角對相關內容進行的統整,更好地體現了學科內容的本質特征和學生學習的需要。在數學知識系統和學生已有認知的基礎上,以整體關聯為抓手,以學科邏輯為主線,通過主題整合的方式呈現,進行動態建構,體現了學習內容的整體性。在教學“四邊形的認識”時,教師注意突出整體關聯,基于四邊形在小學階段相關的所有知識內容,厘清平行四邊形、長方形、正方形、梯形的特征和聯系,讓學生在認知經驗中尋找素材,再通過“對比發現”引導他們自主構建起四邊形知識的完整結構,同時有助于促進學生的思維深度發展,實現其核心素養的關聯生長。擺四邊形是學生非常喜歡的動手操作方式,在提供學習材料時,教師精心設計和組織,提供了長度不等的小棒,為一般四邊形的呈現提供了可能;同時提供長度相等的小棒,為學生呈現平行四邊形、長方形、正方形等創造了可操作的空間,在一定程度上使學生避免了簡單孤立地學習知識與方法,促使其在學習過程中建立起合理的結構體系。總之,從散點到結構,主題統整式教學不是單課時內容的機械疊加,而是基于主題知識內涵進行整體架構,形成一個不可分割的教學整體。

3.著重思維進階,進行主題統整

注重學生的數學思考,才能使他們更好地實現思維進階。在教學過程中,不僅要讓學生動手操作、互相交流,也要舍得花時間讓他們對比、發現、回顧、反思、總結,自己建構起知識的前后聯系,建立起知識系統,引導學生在積極的互動和交流中碰撞出思維的火花。其一,直觀地呈現知識結構。在上述教學中,第一個環節就是讓學生畫四邊形,展現出學生真實的思維,目的是解決凹凸四邊形問題,聚焦小學階段研究的凸四邊形;同時,在畫四邊形的過程中,明確四條邊首尾相接圍成的圖形才是四邊形,以直觀的方式讓學生在思維上過渡到概括性的真理和規律上去。其二,清楚地表達知識結構。在認識特殊四邊形的過程中,讓學生充分對比,并用數學的語言描述邊、角和位置關系,從一般四邊形的理解過渡到特殊四邊形的理解,進行“數學地表達”。其三,清晰地呈現邏輯關系。學生能夠將整體性的教學內容通過自己的方式在多個元素、多種關系之間建立起邏輯關聯,并能用集合圈、知識圖等方式表征和整理知識,進一步理順關系。其四,融合地應用在生活中。設計微項目研究,讓學生用自己喜歡的方式展示研究成果,有助于他們整合學習資源,培養應用意識。總之,學習不僅是認知性的,更是實踐性的;學習不僅在傳統的課堂環境中發生,更在多元的現實環境中發生;通過學習不僅要使學生掌握書本知識,更要培養其核心素養。