發揮習作例文在評改環節中的作用*

丁晶晶

一、現狀簡析:“單一功能—機械使用”的思維定式

統編教材從三年級開始,每冊安排了一個習作單元,習作例文是習作單元中的一種新課型。但在實際教學中,不少教師往往只在作前指導中運用習作例文,強調其遷移摩習的功能,卻很少在評改環節中運用習作例文開展教學。究其原因,筆者認為:其一是評改的“固有模式”已成,即“佳作欣賞—全面點評—病文共改—自我修正”;其二是不少教師對習作例文教學價值的認識較為淺顯。

那么,習作例文與精讀課文的教學區別在哪里?習作例文獨特的示例功用何在?其實,習作例文無論是言語內容還是言語形式均具有示范性,是深入學習寫作知識,形成寫作能力的關鍵“用件”。所以,教師在作文評改教學中仍然要重視對習作例文的有效運用。本文以四下第五單元《頤和園》《七月的天山》兩篇習作例文為例,闡述習作例文在評改環節中的作用。

二、價值定位:“知—行”的思維遞變

作文評改的過程是一個“知—行”不斷循環往復的過程:習作知識轉化為習作行為,學生對習作行為的反思促使其與習作知識再次對接,形成“新知”后再次轉化為習作行為。因此,習作例文在評改環節中的價值和定位就應該在“知—行”的不斷循環遞變中逐漸明朗。

1.觀單元整體,明例文教學定位

習作例文是習作單元的一個重要組成部分。教師對其進行價值定位,就要立足單元全局。教師可以引導學生首先細讀篇章頁,了解本單元的單元要素之一是“學習按游覽的順序寫景物”;其次,觀照教材序列,發現“精讀課文”“交流平臺”“初試身手”“習作”功能及訓練意圖各有側重,且形成了相互照應的有機整體。通過閱讀兩篇精讀課文,學生了解了“寫景物”的兩種順序,即“景物變化順序”和“景點轉換順序”。在此基礎上,“交流平臺”引導學生梳理歸納,進一步明確寫景物的方法“既要按照一定順序,又要重點突出印象最深的景物”,這是在學理層面為習作設伏。“初試身手”則通過示意圖有序引導學生轉圖為言,對“按游覽的順序寫景物”做重點突破,這是從實踐層面為習作鋪墊。明確了單元的學習要素之后,教師定位習作例文的教學價值時,就應注意:已經教過的知識技能,不重復教學;而學生必備的知識技能,在前面的教學中尚未涉及的,要及時補白。

2.比文旁批注,辨例文示例異同

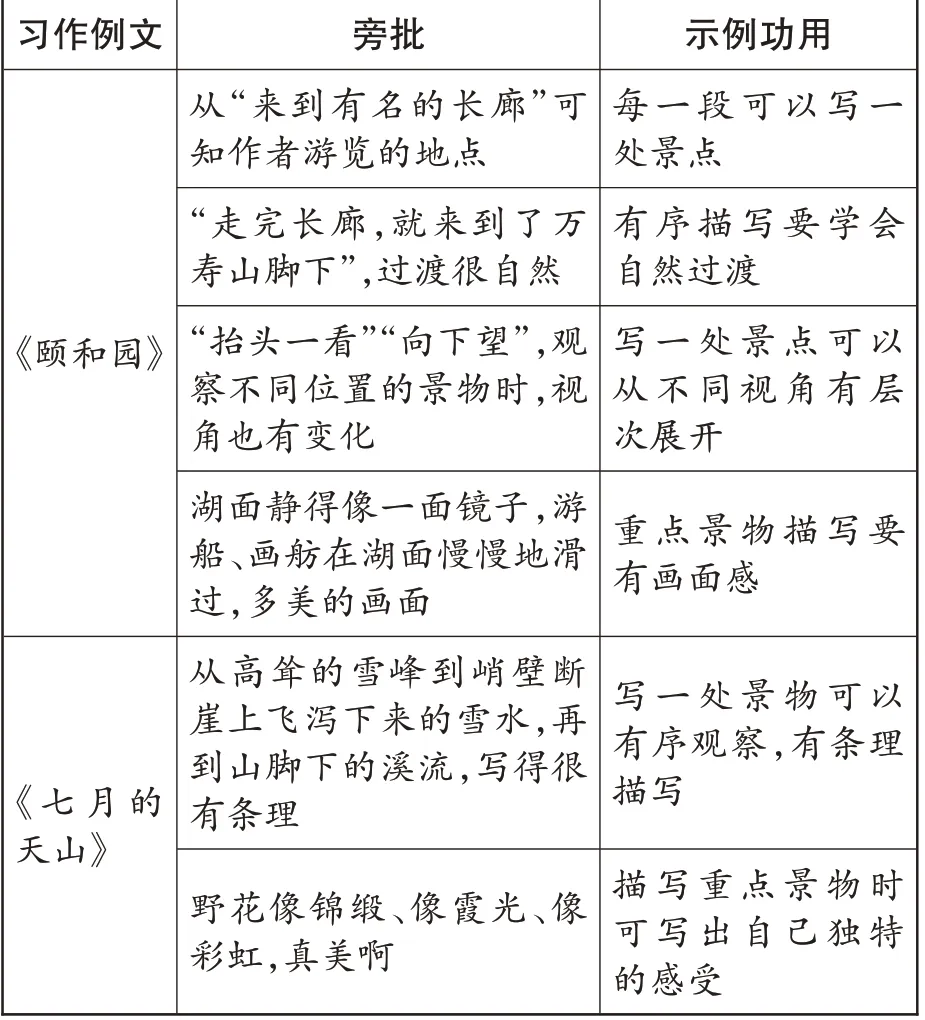

每個習作單元都會安排兩篇習作例文,這兩篇例文“例”在哪里,“用”在何處,是教師明晰習作例文價值定位不可忽視的元素。從課后習題來看,本單元兩篇例文的“示例作用”具有同質性,那就是“進一步學習怎樣按照順序寫景物”,這也是對單元要素的再次回應。再看旁批,兩篇例文在習作知識方面的“示例功用”存在一定的異質性。(見表1)

從表1可見,《頤和園》以“所至”為線,重點寫“所見”,文章整體安排精巧,首尾呼應,自然的過渡形成了“移步換景”的聯動畫面,讀文如游園。而《七月的天山》以“游”記“心”,重點寫“所感”,作者用飽含獨特感受的語言對雪峰、密林、野花等景物進行描述。兩篇例文用經典的“言語內容”從不同側面為學生從言語習得到言語運用提供了“可理解性知識”。

表1 《頤和園》《七月的天山》旁批的“示例功用”的異質性

3.析習作行為,知評改重點

習作例文用于評改環節最重要的是觸發學生關注和反思自己的習作,促使學生在不斷修正的思維活動中提高習作能力。所以,教師對學生的習作現狀應有一個全面的把握。筆者教學本單元時,首先通讀了學生的習作,針對“有順序描寫”和“有重點描寫”兩個方面梳理出學生習作的典型優點和共性問題。班級中49個學生的典型優點在于都能關注到游覽順序,其中,70%的學生能用較為自然的過渡句進行有序表達;共性問題是在重點景物的描寫上,一是多陳述少描寫,二是單一寫少層次。

因此,本單元習作例文在評改環節的教學價值定位逐漸明晰,簡要概述如下:

賞讀習作例文,進一步認識和學習按照游覽的順序寫景物的方法,并學會自然過渡。

品讀《頤和園》第四自然段和《七月的天山》第二自然段,進一步學習“整體分說,層層展開”將重點景物寫清楚的方法。

自選對自己習作最有示范作用的例文或者片段,在比照閱讀中自我反思,嘗試進行自評自改,并通過師生共評和伙伴互賞的方式進一步完善自己的習作。

三、有效運用:“發現—省察”的思維搭橋

葉圣陶先生說:“文章要自己改,學生學會了自改的本領,才能把文章寫好。”所以,作文評改教學要改變過去教師評學生改的單一模式,讓學生成為評改的主體,在自主發現和自覺省察中,不斷優化習作行為,真正形成良好的寫作思維品質。

1.在體例謀篇的發現中省察文路

本單元習作的核心目標是“學會按游覽的順序描寫景物”,評改的重點就是“理序成章”。于是,筆者從體例謀篇切入,進行了如下教學設計:

讀文章:讀一讀《頤和園》,你發現作者是怎樣把景物寫清楚的?

師適時點撥:文中哪些語句讓你們讀出了游覽的順序,標記出來好嗎?連起來讀一讀這些句子,你發現了什么?(這些句子在每一小節的開頭,寫出了游覽地點的變化;讀著這些句子,我就知道了頤和園中這些景點所在的位置;這些句子既承接了上文的景點,又引出了下文要介紹的景點。)

找遷移:《七月的天山》中有這樣的句子嗎?

自我評價:拿出自己的習作,你的文章中也有這樣的句子嗎?

全班交流:你的文章把游覽順序寫清楚了嗎?你是怎么寫的?發現自己習作的游覽順序不太清楚的同學,現在對照例文,你能找到好的辦法解決嗎?

這一教學設計,是把習作例文當作觸發器,觸發學生自然發現“怎樣把游覽順序寫清楚”,并形成新的思維成果:游覽之序可以借由恰當的過渡呈現;過渡既要承接上景也要引出下景;可以通過巧妙使用清晰的方位詞、人物行動的變化寫好過渡,展現景物之間的變換。該教學設計還能有效引導學生對自己的習作開展“反思性閱讀”,使一些做得不夠好的學生找到“修改提升”的路徑,習得把游覽順序寫清楚的方法;使做得好的學生回顧寫作過程,使原本朦朧的習作認知更加明晰,并形成習作能力。

2.在言語智慧的發現中省察技法

如前文所述,“把重點景物寫清楚”是本單元學生習作的難點。于是,教師應有意識引導學生在閱讀習作例文時借助旁批,發現“作者是怎樣把景物寫清楚的”,再對照自己的文章,想一想在寫法上有什么值得學習的地方,獲得了哪些啟發。如此,每一個學生都自主地與習作例文建立了聯系,且在交流評改的過程中,沒有了過去那種“我的文章生病了”的羞于暴露,表現出來的是“原來我還可以這樣寫”喜悅之感。

生:我讀《頤和園》第四節時想到自己文章中的光明嶺,只寫了山頭的景物。而《頤和園》這一段文字就像作者的眼睛從上到下看到的是佛香閣和排云殿,再從近處慢慢向遠處看,依次是樹木掩映中的琉璃瓦屋頂和宮墻、昆明湖水和隱約可見的城樓和白塔。其實我在山頂也看到了遠近高低不同的景物,我也可以這樣具體寫一寫。

師小結引讀:像這位同學一樣,有時候我們寫文章很難把一處景物展開寫,讓我們一起來看《頤和園》這一段文字,第一句中的“大半收在眼底”總體展現了景物;接下來寫眼前的“蔥郁的樹叢,掩映著黃的綠的琉璃瓦屋頂和朱紅的宮墻”;再往下讀“正前面,昆明湖靜得像一面鏡子,綠得像一塊碧玉”,這是在寫稍微遠一點的地方;繼續看,最遠的地方在哪里?——“向東遠眺,隱隱約約可以望見幾座古老的城樓和城里的白塔。”你們看,視角不停轉換,景物也如畫卷般展開,這就是寫景的好方法。

這些有意義的發現得益于習作例文的旁批,教師要求學生借助旁批研讀例文,其實是引導學生在例文的關鍵處停一停。把文字和旁批結合起來看,學生自然而然會發現滲透在旁批中的“習作知識和經驗”,這無疑激活了學生的思維,促使其不斷進行自我完善,實現在習作認知上的深化、再造、增值。于是,習作例文本身內蘊的“學習運用不同視角全面描寫景物、加入真實感受生動描寫景物”等技法就會幻化成“活”的知識,助力學生的習作不斷升格。