淺析城市道路斷面布局中的功能復合

王 燕

(蘇邑設計集團有限公司,江蘇 南京 210012)

0 引言

隨著全球城市發展的趨勢,“以人為本”“綠色設計”等理念越來越多地融入城市設計中。城市道路的概念也逐漸向“街道”發生轉變,從側重交通功能向兼顧沿街活動和景觀布局轉變,道路橫斷面組成也由傳統的“道路紅線”拓展到兩側建筑立面圍合的“U形”空間。道路橫斷面設計在滿足規范要求的前提下是開放式的,對片區交通功能的服務能力不同、兩側地塊性質或沿街界面的不同,都決定了片區內每條道路斷面布局的差異性。統籌兼顧其交通功能、服務功能、景觀特征等各方面需求后,才能在有限的空間內達成平衡與融合,打造宜人街道空間。

該文從南京市的兩個實例項目出發,分別從片區道路設計和單一道路設計的角度,討論道路斷面設計如何對各項需求進行綜合考慮,在空間上實現功能的復合。

1 片區道路設計中的功能復合:需求網疊加

1.1 項目概況

浦口城南中心片區位于南京江北新區,為浦濱路、五橋連接線、芝麻河、浦口大道合圍區域,區域面積約2.75 km2。基地周邊規劃交通網密度大,但建設時序不一,用地性質多樣,通過對多層面差異化需求在道路空間內進行復合疊加,布局尺度適宜的道路斷面,將片區打造成浦口城南中心的城市活力空間典范。

1.2 設計思路

片區道路設計時,首先需要從整個片區的角度,對道路使用對象的各個層面需求進行逐一解讀,包括交通出行需求、停車需求、生活服務需求、景觀休閑需求等,形成一張張道路元素分布網;具體到每條道路時,再將各張網上的元素進行疊加復合,形成完整的道路斷面布局。設計過程從宏觀到微觀,由大而小,充分考慮使用者的需求,設置合理的橫斷面形式,保證道路斷面布局的合理和對空間的充分利用。

1.3 斷面布局

1.3.1 交通功能需求網:梳理構建路網脈絡

城市道路最基礎的功能仍然是服務于片區出行,片區道路設計時更應當綜合考慮片區及每條道路在整體交通系統中的定位,構建系統的片區路網架構,形成一張綜合車行、慢行、公共交通等元素的功能需求分布網[1]。

(1)車行需求。不同層級的出行圈層決定了每條道路在其中的不同功能及需求:對于5 km以上的城市級或長距離出行,主要依賴于城市快速路網,需求為主輔分離,出行干擾小;對于5 km以內的組團間出行,交通載體逐漸轉移為城市干路,需求多為雙向4~6車道;對于2.5 km以內的組團內部“出行鏈尾端”,主要載體為交通性支路來分壓,一般為雙向2~4車道;對于最后一公里的“出行鏈末端”,主要依靠服務性支路來承擔,銜接支路和地塊。

最終在該項目片區內構建起四級路網架構,第一層次為內部“主骨架”,為片區內交通功能強的主干路或次干路,承擔片區主要的過境交通出行;第二層次為內部“次骨架”,為片區內次干路或貫通性支路,承擔主骨架的分壓功能;第三層次為內部“服務性道路”,主要功能是服務地塊及豐富出行選擇;第四層次為“末端道路”,位于出行末端,主要服務于個別地塊的集散。

(2)公共交通及慢行需求。除車行交通需求外,公共交通線路及站點需求也是構建片區交通功能的重要環節。對外需要考慮加強軌道站點及骨干公交站點接駁,依托公交廊道加強與周邊組團的聯系;對內需要結合商業街道、生活街道、綜合街道等人流密集街道,打造片區內部出行微循環線路。

慢行的活動目的地主要集中于商業、學校、公園、地鐵公交站點等設施,根據活動需求、出行距離和出行頻率等方面,可分為鄰里生活圈和街道生活圈兩個層面。鄰里生活圈的目的地主要為學校、公共交通站點等,一般為5~10 min的出行距離,注重出行的安全與順暢體驗;街道生活圈的目的地一般為商場、公園等,一般為15 min以上的出行距離,更加注重出行的舒適性。通過對片區內各公共活動熱點進行分析,梳理出片區慢行流線,綜合不同的體驗需求、道路寬度、外側景觀資源等,形成慢行需求分布網。

1.3.2 地塊服務需求網:分析沿街功能界面

交通功能的融合決定了城市道路的車行空間尺度,而道路兩側的用地性質和沿街界面則決定了城市道路的服務空間尺度。根據片區道路的沿街活動和景觀資源,將片區道路分為四大類。第一類為生活休閑街道,主要針對道路沿線以零售、餐飲等商業為主,具有一定服務能力或業態特色的道路;第二類為特色景觀街道,主要針對沿線濱水、景觀或歷史風貌特色突出,有需求設置集中或成規模休閑活動設施的道路;第三類為一般景觀街道,主要為沿線規劃有一定綠地空間的道路;第四類為交通集散街道,道路兩側界面主要為圍墻等封閉空間,更傾向于服務地塊交通集散功能的道路。

1.3.3 景觀特色需求網:營造協調景觀氛圍

道路景觀布局除了要尊重現狀景觀元素外,與沿街界面及道路功能的融合也至關重要。不同尺度的分隔帶寬度、不同的植物搭配所傳遞的景觀信號有很大的差異性,景觀搭配需要與兩側用地和道路功能互相融合協調,實現一街一景,打造成浦口城南中心的城市活力空間典范。生活休閑街道通過主題櫻花的列植,打造充滿浪漫氣息的網紅主題大道;特色景觀街道通過色葉樹種與常綠樹種的合理搭配,打造充滿人文氣息的多彩道路景觀帶;一般景觀街道通過主題開花小喬與常綠樹種的合理搭配,打造一路一花的景觀風光帶;交通集散街道通過高大喬木為主題搭配地被,打造開敞通透的交通便捷道路[2]。

1.3.4 配套設施需求網:提供便捷服務體驗

完整的道路斷面布局,除了車行斷面分配、沿街界面、景觀特色等主體空間布局協調外,配套的附屬設施,大到交通標識、城市家具,小到鋪裝材質、顏色、樣式,都是不可或缺的重要組成部分。

針對生活休閑街道,附屬設施的主題應側重于“活力,共享,多元”,適合在行人活動聚集的場所設置主題雕塑、藝術品等,增加行人與道路的交互體驗;對于景觀街道,設施主題應體現“自然,綠色,舒適”,適當布置景觀小品、休閑座椅,利用親近自然的顏色和材質來設計設施,使其融入自然環境中,給人提供更好的自然體驗;而交通集散街道的主題則是“便捷,高效,生態”,采用簡單的幾何形態來設計設施,不僅便于組裝,更能有效管理,灰色調結合綠色環境與木質材料讓其視覺上更輕便。

1.3.5 道路功能復合:多網復合疊加,形成適宜的道路布局

最終的道路布局,應融合交通、地塊服務、景觀特色、配套設施等要求,將多張網疊加融合,形成“1+5+4+N”的片區街道網絡結構,每一條道路的橫斷面設計中,都融入了使用者不同層面的需求,在有限的道路空間內真正實現多元融合。

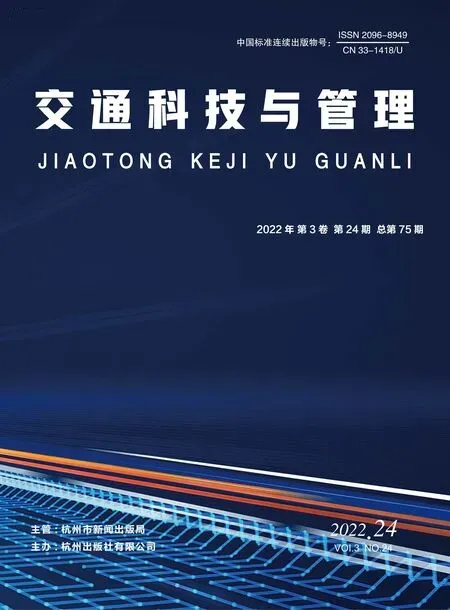

以光明路為例,道路為城市次干路,紅線寬35 m。從交通功能分析,光明路在片區路網架構中定位為次級骨架道路,對片區內南北向主干路起分流作用,作為五橋與江浦老鎮間的重要通道,承擔大量的過境交通需求,車行道需求為雙向6車道;根據公共交通與慢行需求,光明路與浦濱路路口設置有地鐵廟東路站,需要充分考慮公共交通和慢行出行需求,非機動車設置獨立路權保障慢行舒適性和安全性,單向3車道滿足2個小車車道和1個公交專用道的空間分配;從沿街服務界面而言,兩側用地主要為綠地、河道及住宅用地,景觀資源豐富,打造特色景觀街道,行人與外側景觀休閑綠地交互活動多,兩側人行道結合外側綠地設置慢行步道,滿足基本的人行通行需求;從景觀需求層面而言,道路中分帶和兩側人行道三排櫸樹營造特色色葉樹景觀帶,側分帶保留常綠香樟陣列,穩定道路綠量,上層落葉主景樹搭配中層春花小喬,打造春秋景觀大道。最終光明路道路斷面分配為:35 m=2.5 m(非機動車道)+2.5 m(側分帶)+11 m(機動車道)+3 m(中分帶)+11 m(機動車道)+2.5 m(側分帶)+2.5 m(非機動車道),道路空間滿足各層面需求。見圖1。

圖1 光明路道路橫斷面設計圖

2 單一道路設計中的功能復合

2.1 項目概況

瑞麗路位于南京四大保障房片區之一丁家莊,基地西南側為燕新路,東北側接近繞城公路,西北側為瑞福大街,東南側為尖山南路。長度為1.7 km,紅線寬度為20 m。

道路為現狀已建成道路,周邊建成度高,兩側主要為居住及商住用地,其余用地有少量商業用地、幼托用地及社區中心用地分布。項目建成時間長,現有道路空間體驗感差,周邊居民以拆遷戶、外來人員為主,道路改造中除了滿足基本的交通出行需求外,重點要考慮提升周邊居民對道路的歸屬感和認同感。

2.2 設計思路

道路設計從使用者需求出發,通過對沿線居民進行大量的問卷調查,收集道路使用者對車行、慢行、停車、休閑活動、便民服務等各方面的意見,在道路斷面布局中進行統籌考慮優化調整,打造一條“慢出行,慢生活,慢街景”的為“人”設計的道路。

2.3 斷面布局

2.3.1 基于交通行為分析,凈化道路通行環境

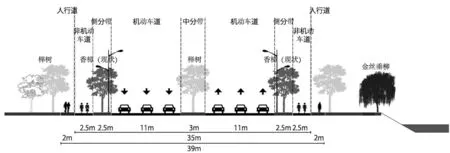

通過對總體路網布局和現有出行交通量的統計分析,瑞麗路位于交通出行鏈末端,現有出行方式行人流量>非機動車流量>機動車流量,且非機動車主要以電動車為主,現有雙向兩車道的斷面可滿足機動車出行需求,重點需要關注非機動車及行人的出行和停留體驗。現狀停車位與非機動車通行空間共板,非機動車通行空間僅1 m,與機動車停車存在沖突及安全隱患,為保障慢行出行體驗,對路權進行重新梳理分配,將現狀人行道改造為3 m寬的獨立非機動車道,保障早晚高峰大量電動車的出行順暢與安全;人行道結合建筑前區與騎樓空間設置,增加與兩側界面的交互[3]。

2.3.2 結合居民日常需求,重塑街道生活場景

通過大量的問卷調查和走訪,沿線共分布約133家底商,業態以鄰里社區生活服務類為主,其中餐飲美食類占比約53%,生活服務功能強。周邊居民構成中60歲以上的老人占比約11.5%,老齡化程度高,斷面布局中需要考慮適老化的空間布局和活動場所設置。

兩側小區配建停車位規范要求為18 762個,但實際配建僅5 578個,停車供給嚴重不足。現有道路路側共劃設212個停車位,停車位寬度2.5 m,停車開門與路側外露60 cm的花池易碰撞,斷面布局中考慮保障停車需求的同時還需考慮停車位與花池的協調。非機動車設置獨立路權后,可將車行道內剩余空間分配給機動車停車位,設置3.5 m寬停車位,提供更安全的停車體驗。

綜合適老化的服務需求及停車位布局,在交叉口路采用穩靜化設計,取消路口停車位,收窄并整體抬高路口,縮短行人過街距離,保障步行連貫性和舒適性。同時對退讓空間及街頭空地進行微改造,將連續的花池打斷,一方面保障停車后安全便捷的出行和與兩側底商的交互,另一方面結合外露60 cm高的花池沿設置坐凳,為居民提供活動及休憩空間。

2.3.3 提升沿街景觀品質,營造街道生活氛圍

非機動車道采用彩色瀝青鋪裝,停車位改造為彈石鋪裝,對各路權空間進行區分;綠化搭配重點考慮給居住環境增加溫馨的生活氛圍,上層植栽常綠搭配色葉,使片區四季具有鮮明色相,中下層植栽增加開花小喬和灌木花卉,提升居民對道路的歸屬感。

最終結合道路外側退讓空間,將瑞麗路改造斷面分配如下:20 m=人行道(結合外側退讓)+3 m非機動車道(結合外側退讓)+2.33 m現狀樹池+3.5 m停車+7 m機動車道+3.5 m停車+2.33 m現狀樹池+3 m非機動車道(結合外側退讓)+人行道(結合外側退讓)。見圖2。

圖2 瑞麗路道路橫斷面設計圖

3 結語

城市建設和發展至今,傳統的道路設計和建設中的問題暴露得越來越多,“以人為本”“綠色設計”等理念成為近階段城市建設的重要衡量依據。對于城市道路而言,使用對象從“車”為主轉移為以“人”為主,使用功能也不再僅僅承擔交通出行的功能,而是需要滿足不同使用對象不同層面的需求。道路斷面布局設計中,需要改變原有道路設計的觀念,從道路紅線拓寬至兩側用地邊線圍合的“U形”空間,讓道路本身、周邊用地、景觀風貌、附屬設施等元素更加融合與統一。不同層面的需求和功能或許是統一的,或許是對立矛盾的,作為城市道路的設計者,只有將所有的功能和需求復合考慮,才能設計出合理的道路斷面布局,真正意義上做到以人為本,打造出空間尺度適宜、功能完善的城市道路。