低緯地區漸近線型鋒生輻合線系統及其對暴雨的濕熱動力作用研究

王堅紅 Elias Julius Lipiki 曲梓祎 張萌 楊藝亞 徐碧裕 苗春生

(1 南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,南京 210044;2 南京信息工程大學大氣科學學院,南京 210044;3 南京信息工程大學海洋科學學院,南京 210044;4 坦桑尼亞氣象局,Dodoma 41218;5 錦州市氣象局,錦州 121000; 6 吉林省氣象局氣象服務中心,長春 130062;7 北京市氣象臺,北京 100089;8 廣東江門市氣象局,江門 529030; 9 南京信大氣象科學技術研究院,南京 210044)

0 引言

通常輻合線系統主要是指風場上的系統,即不考慮溫壓場特征,僅考慮風場類型。在風場上,一個匯聚型的風場更引起研究者和預報員的注意,因為水平風的匯集將導致局地輻合上升運動及其增強,容易引發低值系統加強以及局地降水發生[1-2]。常見的輻合類系統典型的有幾種,如低渦,在北半球逆時針旋轉輻合,氣流向氣旋中心輻合。如切變線,風向發生顯著差異,并且是匯聚形式,典型的有梅雨鋒環境風場,暖式切變,冷式切變,靜止鋒式切變,氣旋沿著切變線東移,為典型的江淮切變線,它可引起江淮靜止鋒的生成以及持續降水;如果切變線尺度較小,則為局地風場。如鞍型場,鞍型場的拉伸軸兩端的輻合氣流,是鋒生的有利環流形勢。在急流的入口區,可形成氣流側向輻合而軸線方向的輻散,將在急流軸左側形成氣旋式風切變的加強,甚至維持氣旋活動。如熱帶輻合帶(ITCZ),其中主要有兩類風向輻合,無風輻合帶多是對頭風輻合,而信風輻合帶是漸近線形式的輻合。它們與暴雨的配置有不同特點[3-5]。

在低緯度(±30°以內),由于地轉偏向力的作用偏弱,中小尺度的旋轉性氣流系統不易長時間維持;此外低緯度海洋面積更為寬廣,因此海上大尺度天氣系統勢力強盛,在大尺度系統邊緣,如海上副高邊緣的活躍系統往往是非閉合的波動或者是輻合線形式系統,并隨著海上大尺度系統的移動,變換其位置與強度。同時,大尺度系統邊緣也往往是氣團邊緣,氣團邊緣接近海岸時會出現溫度梯度增強。而海上水汽充沛,將造成沿海有明顯濕度梯度存在。環流的動力、熱力、水汽條件相結合,將對沿海強降水形成合力促進。此外低緯度的海岸線地形,以及沿海的山脈等對海上大尺度系統向內陸推送的氣流,尤其是低層氣流有直接的阻擋或引導作用。此類低層來自海上的氣流受沿海地形山脈的強迫,容易形成有利于強降水的輻合線氣流系統。因此,對低緯非臺風或非熱帶氣旋暴雨的輻合線氣流及其暴雨機制的研究非常必要。

通常地,低緯度非臺風暴雨是一個預報難點,因為與中緯度不同的是暴雨關鍵系統不容易確定,或者說不容易客觀確定[6-7]。低緯度地區風場系統往往沒有良好的氣壓系統相對應,加之風場的表現形式如波動或是輻合流場表現不如中緯度低壓氣旋那么容易確定,也使得暴雨發生的位置和強度的系統性依據模糊。例如熱帶輻合帶ITCZ是一個低層的大尺度系統,內部均為輻合區,從理論上看都有利于輻合上升成雨,但是熱帶輻合帶中的降雨是分段的,因此應該有某種特定的與強降水配合的關鍵系統在起作用。深入分析低緯度暴雨過程,揭示非臺風暴雨關鍵系統活動特征以及產生低緯度暴雨的環境結構,尤其是系統對伴隨的強降水所造成的濕熱動力作用等,對于低緯度熱帶暴雨研究與預報都是很重要的。

本文對低緯度雨季非臺風暴雨關鍵系統——漸近線型鋒生輻合線進行了細致分析,重點在:華南廣東沿海前汛期暴雨,福建省夏季年度強降雨月的8月暴雨,福建省冬季(12月,1月,2月)強降水過程,以及東部非洲低緯度主雨季(3—5月)峰值月4月暴雨,進行統計分析和診斷分析,揭示漸近線型鋒生輻合線系統是一類重要的低緯強雨季非臺風暴雨的關鍵系統。通過客觀方法識別漸近線型鋒生輻合線,并建立特定系統移動坐標系,探討系統的動力、熱力、水汽結構;進一步地采用WRF模式研究該系統影響暴雨的濕熱動力機制。有關環境地形對系統的影響,進而對強降水的環境強迫,將另文探討。

1 資料與方法

1.1 研究區域

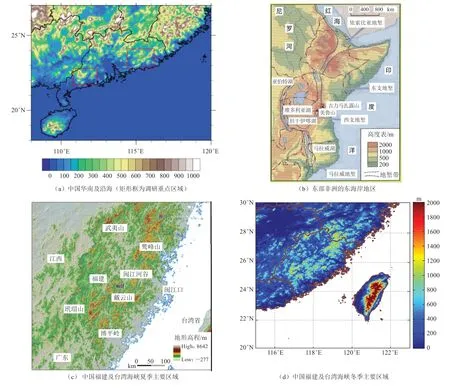

圖1 給出了4個研究區域的位置與范圍。圖中顯示的研究區域均在30°N—30°S以內,海岸線東部與南部為海洋, 例如南海北部, 西印度洋,西太平洋,臺灣海峽等。西部與北部內陸為山脈與高原。如圖1a中矩形方框指示的粵西云霧山和天露山,粵東的蓮花山脈。圖1b中的東非高原,平均高度1200 m。高原上自北向南三座高峰,肯尼亞的基里尼亞加峰5199 m,坦桑尼亞的乞力馬扎羅山5892 m,梅魯山4575 m。圖1c和圖1d顯示了福建省內的戴云山等幾座大山脈和臺灣的山脈。

圖1 研究范圍:低緯沿海地區范圍及地形 Fig. 1 Research areas: coastal areas in low latitude zone and their topographies

1.2 應用資料

歐洲中心(ECMWF)再分析資料,包括ERA-interim,ERA-40等多個數據集,ERA-interim資料的時間長度為1979年至今,其中包括陸地及以上的各種全球變量。水平分辨率為0.125°×0.125°(經緯度)。美國國家環境預報中心(National Center for Environmental Prediction,NCEP)的全球業務化再分析資料FNL(Final Operational Global Analysis)再分析資料、水平分辨率達到1°×1°(經緯度),垂直方向上分為26層,時間間隔為6 h(分別是00,06,12,18 UTC)。氣象臺站常規地面降水資料、中國自動站與 CMORPH衛星—地面自動站降水融合資料,以及WRF中尺度模式模擬資料。美國CHIRPS(臺站與衛星資料融合)數據集,精度0.05°×0.05°,美國ERA5 逐小時各氣壓層資料集(1979至現在)精度 0.25°×0.25°。

1.3 分析方法

有關對研究區域強降水的分類和典型個例分析,使用了多種方法。

(1)極值偏差遴選個例

依據雨季強降水偏差,通過閾值對強降水進行分類,并篩選出典型強降水群組,再進行合成分析[8]。

(2)EOF與REOF

EOF 經驗正交函數分解法(Empirical Orthogonal Function,EOF)通過要素空間分布,依據正交形態成分的不同模態(modes)對要素場進行分類,并在時間序列上記錄該正交成分的顯著程度,時間序列上的正高值指示該正交模態顯著,負值大值則指示盡管具有該正交模態分布成分,但是不顯著。而Mode1為給定要素時間序列中,平面兩維各模態中占百分比最大模態組。Mode2則百分比次之,以此類推。當以north顯著性檢驗不通過時,則更小序列的模態分類不可信,不再考慮[9-10]。

REOF旋轉經驗正交分解法(Rotating Empirical Orthogonal Function,REOF),基于EOF分析和North 檢驗,對通過檢驗的前幾個模態進行時空矩陣轉秩,達到矩陣內每一列元素平方的方差總和達到最大。通過轉秩,可獲得要素空間分布的氣候區劃,即要素各模態主體中心強度與范圍,從而獲得不同模態空間分布的相對位置[10-11]。

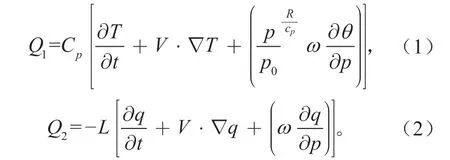

(3)非絕熱加熱

包括潛熱與感熱,在具體計算表達方式上,為非絕熱加熱Q包含視熱源Q1與視水汽匯Q2,Q1表示單位時間內單位質量空氣的增溫率,即氣流的平流感熱,Q2表示單位時間內單位質量水汽凝結釋放潛熱引起的增溫率,即雨區凝結釋放的潛熱。表達式分別為[11]:

其中,cp為定壓比熱,q為比濕,L為相變潛熱。從公式(1)、(2)可以看出,Q1是氣溫局地變化與平流變化,Q2是水汽凝結潛熱變化。單位為:10-3J/(kg·s)。

(4)WRF 模式應用

WRF模式主要應用于數值試驗,分析系統造成強降水的基本機理。在進行數值實驗之前,對模式參數化方案進行調試,以及模式配置合理性的模擬驗證。本文介紹的數值試驗主要關注系統及環境的熱力作用。地形動力作用另文探討與介紹。

2 漸進線型鋒生輻合線系統的定義與客觀判定

漸近線型鋒生輻合線系統是一個常與地區多年強降水中心相伴的系統,在分析地區多年強降水中心過程中被揭示。

2.1 地區多年強降水中心

根據華南沿海廣東省的多年降水統計,廣東省有3個強降水中心,其中兩個位于沿海,另一個在廣州東北的清遠,見圖2a[12]。

圖2a顯示在廣東省沿海,有兩個強降水中心,一個在粵西的陽江至臺山一帶,一個在粵東的海豐至揭陽一帶。雨強中心都超過2400 mm。廣東的多雨期為4—9月,稱為雨季,降水量占全年的70%以上。雨季有兩個峰值,5—6月是主峰,與南海季風爆發相聯系,又稱前汛期。8—9月是次峰,主要是熱帶氣旋降水。冬春兩季降雨較少,常出現季節性干旱。本文研究關注非臺風降水的前汛期南海季風降水。

圖2b是東非低緯度主雨季期間(每年3—5月)峰值月4月的10年(2010—2019年)降水的月平均空間分布[8]。有3個強降水中心。南面的一個在坦桑尼亞南部低地,此處地形自南向北階梯式升高,雨區北面是東非高原,再向北是梅魯高山和乞力馬扎羅山。東面的一個在非洲肯尼亞的乞力馬扎羅山和肯尼亞的基里尼亞加峰東面,第3個在內陸維多利亞湖附近。 前兩個中心降水強度大,月平均中心強度均超過550 mm。東非降水雨季有兩種類型,北部是雙峰型雨季在3—10月期間,3—5月是主峰,10—12月為次峰。南部是單峰型,從前一年11月至下一年4月,峰值在4月。由此對整個東非地區,4月是主雨季的主峰月。本文研究關注4月東非降水峰值月降水。

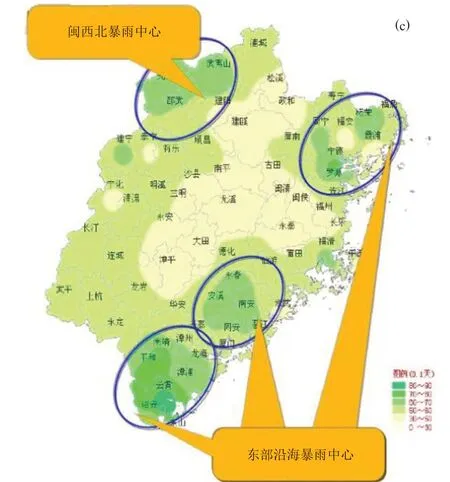

圖2c是福建省常年強降水中心分布情況。福建省氣象服務中心劉京雄[13]針對福建氣候變化基本特征和指標,在雨區空間分布上,多年平均圖顯示閩西北和東部沿海共有四個暴雨多發區,如圖2c中藍色圈所示。中心強度可以達到80 mm/d以上。

圖2 (a) 華南廣東省多年年降水量分布[12](紅色虛線圈指示沿海多年強降水中心);(b) 東非低緯度2010—2019年主雨季峰值月4月的月平均降水空間分布[8](紅色虛線圈指示多年強降水中心,單位:mm);(c) 福建省多年平均強降水中心分布[13] Fig. 2 (a) Multi-year annual precipitation distribution of Guangdong Province in South China (the red dotted circles denote the multi-year coastal heavy rainfall centers); (b) The spatial distribution of monthly average precipitation in low latitude areas of East Africa in April, the peak rainfall month of the main rainfall season from 2010 to 2019 (the red dotted circles indicate the multiyear heavy rainfall centers; unit: mm); (c) The distribution of multi-year average heavy rainfall centers in Fujian Province

需要指出的是,福建省年降水中夏季降水顯著高于冬季,多年月平均降水量顯示,8月是降水峰值,平均降水量超過500 mm, 冬季12月和1月的多年平均降水量只有100 mm 左右[14],相差可達5~6倍。但是冬季降水年際變化也顯著,以12月、1月和2月為冬季,3個月平均降水(2011—2016年)變化幅度在60~260 mm,相差可以有近200 mm。在福建冬季也常發生強降水,即日降水量>50 mm的強降水。尤其是2016年,冬季累計降水343.6~541.6 mm,12月和1月的兩次強降水過程,其中1次降雨量超100 mm 的有23個縣市,最大為廈門市海滄區196 mm;第2次降雨量超過100 mm 的有6個縣市,最大為廈門市海滄區178 mm[14]。均造成強降水災害。因此對于福建省研究了冬季(以12月,1月,2月為冬季)和夏季(以8月為代表月)兩個季節的強降水及其非臺風降水關鍵系統。這樣的時間段劃分是考慮了冬季強降水過程少,而夏季強降水頻繁,以便研究時獲得較多強降水個例。

2.2 多年強降水中心的特別關鍵系統

首先對比圖2a的華南廣東沿海的兩個強降水中心,通過6 h累積降水樣本序列,對2009—2014年6年前汛期降水進行統計,依據降水位置反查環流場。發現兩個沿海強降水中心往往對應兩類低層環流場,如圖3所示[14]。

圖3顯示與華南廣東強降水中心對應的低緯環流系統在1000 hPa上是漸進線型輻合線,見圖中黑色實線圈指示的系統,此種輻合線系統有鋒區配合,不過鋒區等溫線密集度比中緯度鋒區相對弱一些,等溫線與流線大角度相交,大致平行于海岸,為暖鋒鋒生,海上是暖中心,內陸是偏冷氣團,鋒生造成局地系統性不穩定。這樣此類系統可稱為漸近線型鋒生輻合線。此類系統是淺薄系統,因為850 hPa上的環流及走向與1000 hPa顯著不同,對比圖3a,圖3b與圖3c,圖3d。1000 hPa上漸近線型鋒生輻合線自海上向陸地,幾乎是正面登陸,具有一定的登陸爬升效應。而在850 hPa,氣流自西南向東北,具有急流軸形式[22]。沿海粵西暴雨中心的850 hPa是個氣旋環流,其抽吸作用與底層漸近線型鋒生輻合線的輻合抬升配合,增強局地上升運動。沿海粵東的暴雨中心850 hPa上是急流軸,風速沿著急流方向增加,因此有沿急流軸的速度輻散場,與底層漸近線型鋒生輻合線的輻合抬升配合,通過抽吸效應增強局地上升運動。而850 hPa上的氣流走向與底層1000 hPa氣流走向的交角,顯示了來自海上不同方向水汽的匯集,形成深厚的水汽輸送帶。

圖3 華南粵東粵西沿海強降水過程環流關鍵系統(黑色實線圈指示低層漸近線型鋒生輻合線) Fig. 3 Key circulation systems of heavy rainfall processes in coastal areas of East Guangdong and West Guangdong in South China (the black solid circles denote the AFCLs at the lower level)

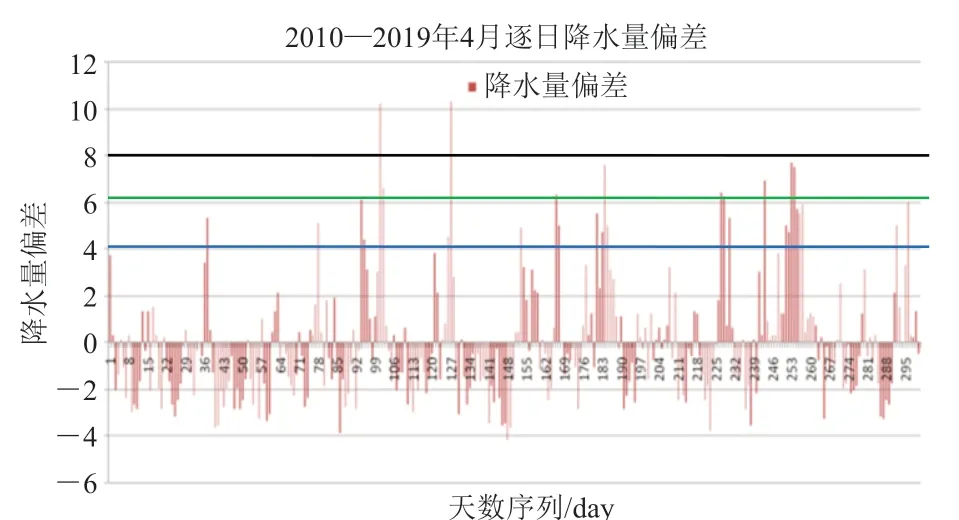

其次調查對應東非強降水中心的環流,先對近10年(2010—2019年)東非主雨季峰值月4月選擇強降水事件。圖4為2010—2019年4月逐日降水標準偏差時間序列。圖中正值指示大于2010年4月降水日平均值的日降水量。負值指示小于2010年4月降水日平均值的日降水量。進一步地為此偏差降水量取閾值4,6,8等,則偏低閾值將獲得較多強降水日。如取高值8,則僅有2天降水大于等于給定閾值,見圖4[8]。現選擇4.0,則可獲得近30個降水日。對這些篩選出的強降水日,繪制對應的合成流場,見圖5[8]。

圖4 2010—2019年4月逐日降水時間偏差序列(藍線正偏差4.0,綠線6.0,黑線8.0)[8] Fig. 4 Time deviation series of daily precipitation in April of 2010-2019 (blue line represents the positive deviation of 4.0; green line 6.0 and black line 8.0)

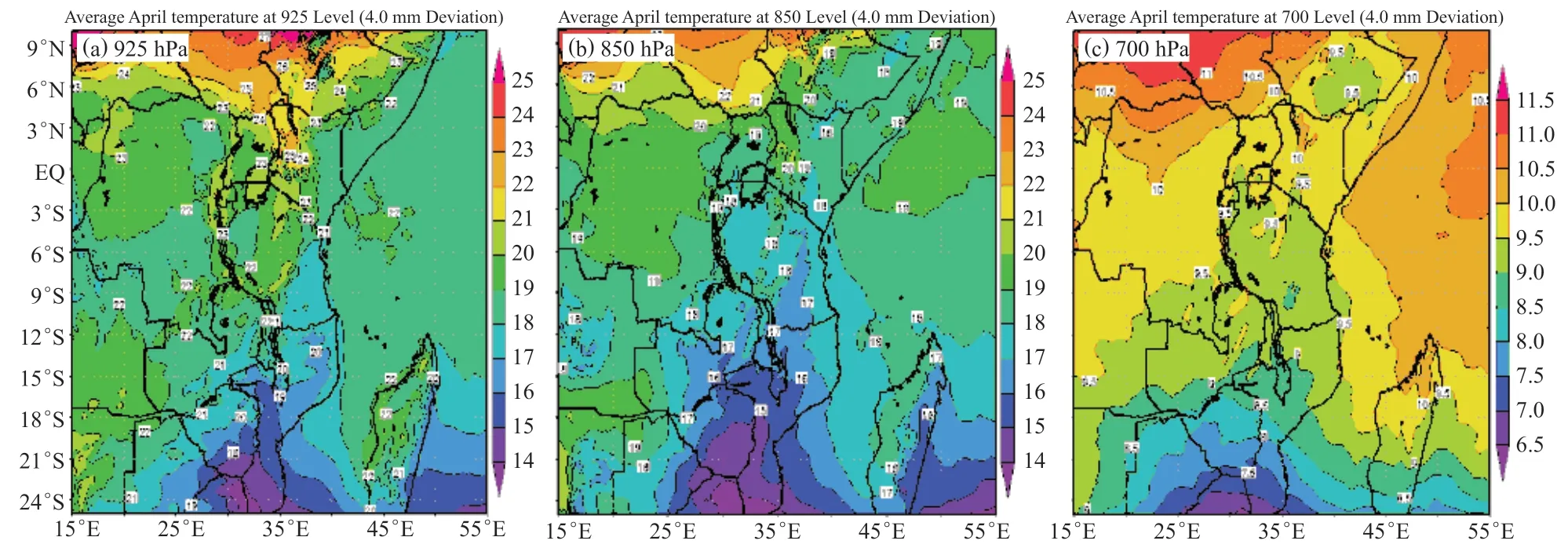

圖5顯示,在低層925 hPa和850 hPa環流場的形勢比較接近。3個強降水中心對應3個漸近線型輻合線,南面坦桑尼亞沿海的經向漸近線型輻合線為來自南印度洋氣流,由馬達加斯加島北側繞道氣流和越過馬達加斯加島的中部氣流匯合而成。肯尼亞東部沿岸的經向漸近線型輻合線則由來自南印度洋的氣流和來自北印度洋的兩支氣流匯合而成。第3個在維多利亞湖附近的輻合線則由來自乞力馬扎羅山南北兩側的氣流匯合而成。圖5c則顯示700 hPa的環流顯著不同于925 hPa和850 hPa上的經向性環流,主體環流是緯向的。對應3個強降水中心,是3個緯向的漸近線型輻合線,此層北印度洋的氣流勢力增強,肯尼亞的輻合線完全來自北印度洋,坦桑尼亞的輻合線和維多利亞湖輻合線是南北印度洋氣流的輻合。圖6是與圖5環流對應的氣溫場分布。

圖5 2010—2019年4月降水偏差大于4.0的降水日合成流場(紅色箭矢指示低層流場漸近線形輻合線,紅色圈指示中層漸近線型輻合線及氣流走向)[8] Fig. 5 Composite daily streamline field of precipitation with precipitation deviation greater than 4.0 of April from 2010 to 2019 [8] (The red arrows indicate the asymptotic linear convergence lines at low levels, the red circles indicate the asymptotic linear convergence lines and their orientations at middle level)

圖6 2010—2019年4月降水偏差大于4.0的降水日合成氣溫場[8] Fig. 6 Composite daily temperature field of precipitation with precipitation deviation greater than 4.0 of April from 2010 to 2019[8]

圖6顯示2個特點,一是與強降水中心和漸近線型輻合線對應有溫度鋒區,如在925 hPa上肯尼亞輻合線以及維多利亞湖輻合線對應冷鋒鋒區,內陸暖,海上冷。坦桑尼亞輻合線對應溫度鋒區是南冷北暖,也是冷鋒鋒區。但是在700 hPa上對應緯向漸近線型輻合線則是顯著的暖風鋒區,海上暖氣團,內陸冷氣團。第二點是上下層鋒區性質不同,顯得比較復雜。但是依據熱成風原理,上下層溫度鋒區的疊加,將形成不穩定層結,如圖7所示。不穩定環境將主要發生在低層漸近線型輻合線軸的左側,正是氣流氣旋性流場部位。

圖7 雨區熱成風分布及不穩定區分析 Fig. 7 Distribution of thermal wind in rain areas and analysis of unstable areas

對東非主雨季和次雨季的降水及環流分析顯示,此類漸近線型鋒生輻合線是熱帶輻合帶中的系統,受熱帶輻合帶的活動及移動位置引導,在主雨季頻繁出現而在次雨季較少。

接著對福建省4個強降水中心,由于冬季也有接近200 mm強降水發生,所以討論分別對夏季型和冬季型展開。8月福建浙江沿海多臺風活動,顯著影響福建強降水過程[15]。本文重點研究漸近線型鋒生輻合線系統與強降水的關系,故不考慮臺風顯著影響福建降水的時次以及24 h降水量低于50 mm的降水過程。最后將滿足以上條件的總計72個樣本(單位:d),做2012—2017年8月850 hPa平均環流分析[16]。大致有3種類型:沿海氣旋環流,緯向漸近線型鋒生輻合線,經向漸近線型鋒生輻合線。對72個暴雨日樣本類別統計調查如表1所示。

表1 2012—2017年8月福建省72個非臺風暴雨日樣本類型頻數統計[16] Table 1 The sample types and appearance frequency Statistics of 72 non typhoon storm days in Fujian Province in August from 2012 to 2017[16]

因此漸近線型鋒生輻合線是一類重要的低緯度強降水系統。本研究關注漸近線型鋒生輻合線。此類輻合線與常規風場輻合線的最顯著的差異是其流場的漸近線形輻合,以及有鋒區配合。常規風場輻合線往往僅考慮風向相向而行的氣流輻合線,尺度也多屬中小尺度,并無鋒區配合。

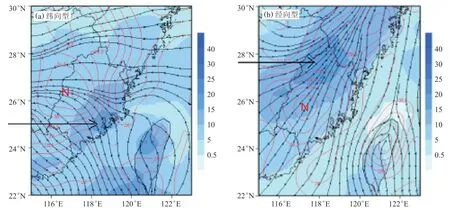

漸近線型鋒生輻合線的夏季型如圖8所示。夏季型又有兩種類型,緯向型(圖8a),經向型(圖8b)。

圖8顯示合成流場的兩類漸進線型鋒生輻合線,緯向型是冷鋒鋒生,海上氣溫低于內陸,內陸有暖中心。東風氣流繞經臺灣島兩側,在臺灣海峽相遇,并從海峽西岸閩江口福州附近匯合登陸,沿海地區有鋒區,漸近線形輻合主要形成在沿海陸上區域。參考東非的漸進線型鋒生輻合線,臺灣島與東非馬達加斯加島有類似驅動擾流作用,福建夏季緯向漸近線型鋒生輻合線是由島北端的東風繞島氣流和翻越島中部的氣流以及島南端繞道氣流經過臺灣海峽,登陸福建沿海匯合。強降水發生在輻合線軸線的左側。經向型是自南向北,南面有暖中心所以是暖鋒鋒生。經向漸近線型鋒生輻合線主要位于福建省內陸,氣流自南向北,受到福建西北部山區鷲峰嶺和武夷山的杉嶺山所構成的喇叭口地形引導,進一步強化環流系統輻合上升與山脈強迫抬升,形成強雨區在輻合線軸線左側的福建西北山區。值得注意的是此類型海上東風氣流在經過臺灣島時,有北端繞島東風波,但是此時臺灣島北端卻是少雨區(陰影色為白色),此處鋒區較弱,又處于自南向北氣流右側的反氣旋式切變區,層結較為穩定。由此看來地形與輻合線環流的共同作用,即動力強迫和系統對流性不穩定結合,影響著強降水及落區。

圖8 1000 hPa合成流場及6 h累計降水(陰影為6 h累積降水量,箭頭指示暴雨中心,紅色等值線為等溫線(單位:℃), 字母N指示暖氣團中心)[16] Fig. 8 The composed streamline field at 1000 hPa and 6-hour accumulated precipitation (the shadow indicates the 6-hour accumulated precipitation; the arrows indicate the centers of rainstorm; the red line is temperature, unit: ℃ ; the letter N indicates the center of warm air mass)

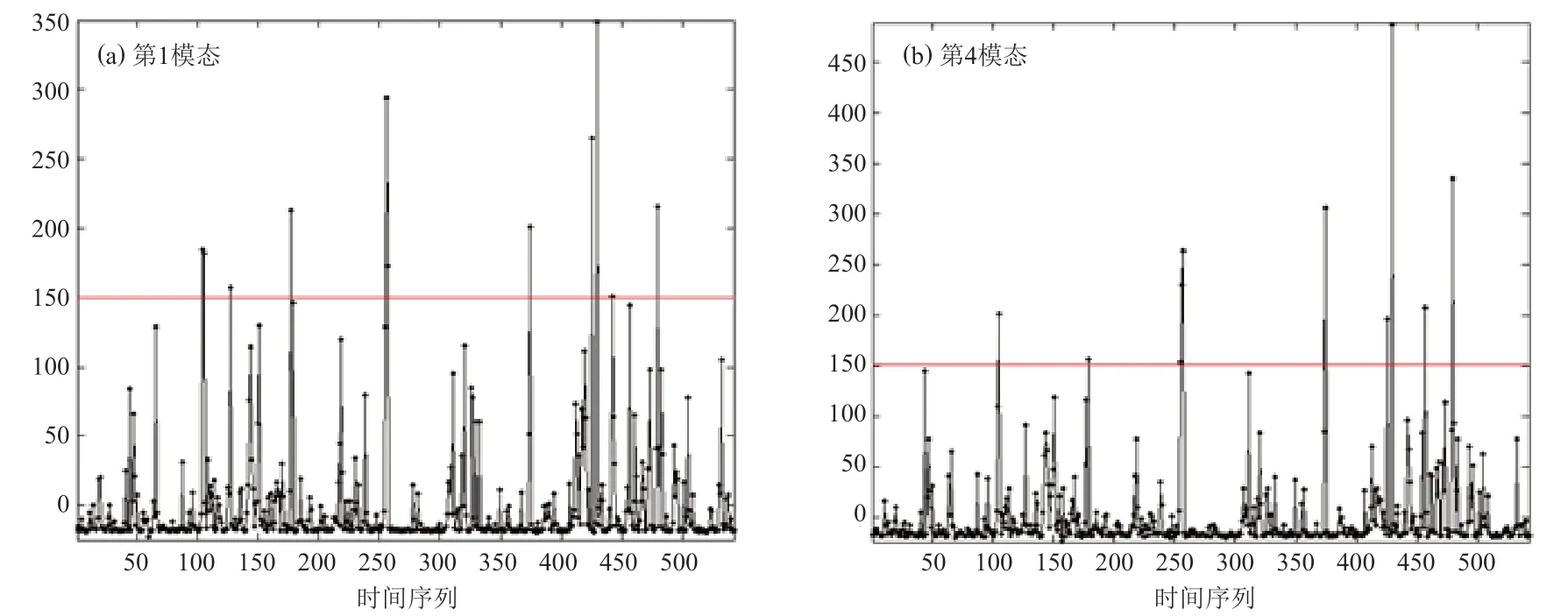

再進行福建冬季漸近線型鋒生輻合線的流場分析。冬季我國東南沿海主要受冬季風控制,氣流自北方南下,為偏冷干氣團入侵南方,此時低緯度的福建省也會發生強降水,過程降水可接近200 mm[17-19]。先建立2011—2016年6年冬季總計542 d的逐日降水樣本時間序列,對降水時間序列進行了標準化預處理,再進行日降雨量EOF分解,前面5個模態通過了North檢驗。對這5個降水分布模態進一步進行REOF分析,獲得REOF降水分區分布圖,如圖9所示。

圖9 冬季降水REOF綜合區域分布[20] Fig. 9 REOF comprehensive region distribution of winter precipitation in south east coastal area of China[20]

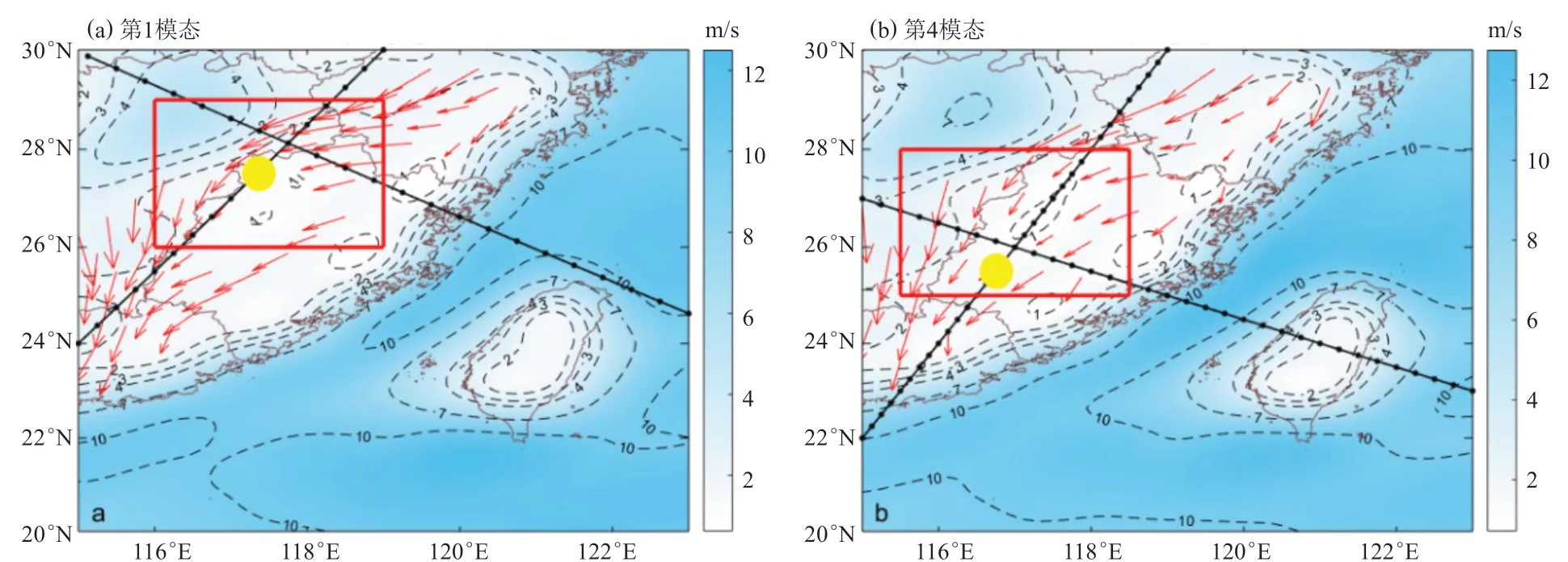

圖9顯示模態2,3,5所在區域均為海上,只有模態1和4降水區是在福建省內陸。因此深入分析模態1和模態4的降水環流。它們的EOF貢獻率分別為模態1為49.9%, 模態4為6.1%。考慮模態1和模態4的時間序列如圖10所示。

在REOF的時間序列中系數值越大,說明在該樣本時刻,該模態分布狀態越明顯,表現越清晰。系數值越小,說明在該樣本時刻的該樣本分布狀態與該模態的狀態相似度小,表現不清晰。為了解對應兩降水模態的環流要素分布特征,選取各模態下時間系數值≥150的樣本時刻(圖10中紅線以上個例)。根據標準,選出第1模態的樣本時刻有11個,第4模態的樣本時刻有10個,見圖10。根據福建省氣候服務中心記錄,逐一對所選樣本進行降雨調查,發現大部分樣本日均有大到暴雨發生,2012年12月29日則由于受到強冷空氣影響出現降雪天氣。篩選出這些樣本時刻后,依據所在模態(1或者4),分別進行樣本合成分析。獲得兩模態的代表性要素特征,如圖11所示。

圖10 2011—2016年冬季降水兩模態REOF時間序列[20](紅線為閾值) Fig. 10 Two mode of REOF time series of 2011-2016 winter precipitation[20] (the red lines are the threshold values)

圖11顯示兩個模態在1000 hPa流場上均有漸近線形式由東北向西南方向輻合的流型系統,并伴隨有鋒區存在,屬于冷鋒鋒生。漸近線型鋒生輻合線尺度有幾百千米,接近福建省南北向的空間長度,并受到福建南部山區的玳瑁山和博平嶺引導,向山脈轉向,形成由側向平行轉為與山脈正面相遇爬升的匯合流型。而850 hPa上的環流形態與1000 hPa顯著不同, 在850 hPa上(圖11c、圖11d),兩個模態流場均為副高西側的偏東南氣流,模態1的經向度更大,模態4的緯向性更強一些。它們將太平洋西部的潮濕氣流輸送到東南沿海。因此此類漸近線型鋒生輻合線是淺薄系統。同時也顯示了冬季中高緯冷氣團南下時向低緯度暖氣團下方的楔入。這樣的高低層配置在東南沿海地區形成較為復雜的分層環流與不穩定溫度層結背景,低層為大陸性干冷鋒,中層為海洋性暖濕氣流,兩層氣流相向而行,形成局地濕度鋒生不穩定。

圖11 REOF第1和第4模態1000 hPa及850 hPa樣本合成環流場與溫度場的分布[11](藍色實線為流線,紅色實線為等溫線, 單位:℃,黑色虛線為風速,單位:m/s) Fig. 11 The composed flow field and temperature field of 1000 hPa and 850 hPa of the first and fourth modes of REOF[11] (the blue line is streamline; the red line is temperature, unit: ℃; the black dash line is wind speed, unit : m/s)

2.3 漸近線型鋒生輻合線的定義

依據上述分析,可以獲得這些低緯度非臺風強降水關鍵系統“漸近線型鋒生輻合線”的基本形態:這是一個淺薄系統,流場上為漸近線型輻合氣流的形態,配合有與漸近線軸相交的溫度鋒區或濕度鋒區。具有系統性動力輻合抬升,溫度鋒區的熱力抬升,濕度層造成的干濕匯合的濕度不穩定,以及地形配合的強迫輻合與強迫抬升,進而形成相對固定的降水落區。尤其是此類強降水系統在低緯度比較多見,無論在東亞,以及東非,都可以觀察到它們常與多年強降水中心相伴。

2.4 漸近線型鋒生輻合線的客觀判定

客觀判定的意義是由于漸近線型輻合線與其他環流系統,如氣旋反氣旋,槽脊系統、切變線系統不同的是,在風場上系統中心結構不夠清晰。系統漸近線軸不易人為簡單觀察判定。因此,采用量化方法通過智能運算確定漸近線型輻合線的位置與結構。

首先考慮局地漸近線型輻合線的走向以及匯合支流大致方向,依據主要漸近線匯合氣流形態分辨該漸近線型輻合流是由兩支還是3支氣流匯合形成,如華南粵西有偏南、偏東南和偏西南3支氣流匯合成的漸近線輻合流,又如福建有緯向輻合線由偏東和偏東南兩支氣流匯合等。然后選定匯合后的氣流方向為系統主軸,匯入氣流為傾角流。接著分別計算系統主軸和傾角流與經線或者緯線的夾角tan(v,u)。選經線還是選緯線,取決于主軸走向更接近經線還是緯線。由此可確定出流場中的最大角度矢量和最小角度矢量,就能夠相對客觀地由程序篩選出漸近線型輻合線矢量及其輻合軸的位置[16,20]。圖12為對福建夏季緯向漸近線型輻合線的客觀判定效果圖。

圖12顯示了經過客觀判定的漸近線型輻合線軸線,以紅色矢量指示。由此確定漸近線型輻合線的位置與走向,此軸線依據風矢量,所以隨著流線形態,軸線往往具有一定的弧度。

另一種客觀算法是對漸近線型輻合線提取風速大值中心點,繪出中心點的矢量,獲得漸近線形輻合線的矢量軸線[20]。

2.5 漸近線型鋒生輻合線系統坐標系的建立

當漸近線型鋒生輻合線的軸線確定之后,進一步地為分析漸近線型鋒生輻合線系統的結構,包括各類動力、熱力、水汽要素的區域空間分布,以及了解沿輻合軸線的要素垂直剖面分布特征,和沿著與軸線正交線的要素垂直剖面分布等,需建立漸近線型輻合線的系統坐標系,即輻合軸直角坐標。該坐標系為系統隨體坐標系(拉格朗日坐標系),可以提取兩個相互正交的坐標軸線上的要素位置,進而給出系統要素的三維空間分布。具體方法為先提取軸線兩端經緯度(lat1,lon1)和(lat2,lon2),再依據二元一次方程組lat1=k·lon1+b;lat2=k·lon2+b;考慮兩個方程在同一條線上,因此參數是相同的,進而解方程組,計算出其中的2個參數k和b。例如冬季自北向南的漸近線型輻合線,其中k>0且b<0,而另一條正交的垂直軸坐標則有k<0,b>0。依據已求出參數k,b的方程組,可將軸線上各要素點經緯度位置反算確定,再連接各點,即獲得漸近線形鋒生輻合線的2條正交的系統坐標軸線,進而依據系統坐標系可以客觀分析漸近線型鋒生輻合線的各類要素配置結構[11,20]。

例如對福建省冬季漸近線型鋒生輻合線,依據已求出參數k,b的方程組,可將軸線上各要素點經緯度位置確定,再連接各點,即獲得漸近線型鋒生輻合線的隨體系統坐標軸線,見圖13,進而依據系統坐標系客觀分析漸近線型鋒生輻合線的各類要素配置結構。

圖13中東北—西南向黑色直線為計算得出的漸近線型鋒生輻合線的坐標軸線和正交軸線,軸線上的圓點為要素取值點。填色部分和虛線均表示流速,紅色矢量箭頭為通過客觀判定系統形成的強風輻合軸線矢量表達,其氣流流速達到一定閾值才繪制。將再分析數據的氣流u,v分別投影分解到輻合線軸線坐標以及正交于輻合線坐標軸線的方向上,稱其為u′、v′。對于所研究的冬季漸近線型輻合線,考慮v′應沿輻合軸線自偏北向偏南。又因輻合軸線居中,則兩側u′相反,向軸線匯聚。

圖13 福建地區冬季強降水兩模態漸近線型鋒生輻合線坐標系以及輻合線矢量表達(其中黑色實線為輻合線坐標軸,實線上黑色圓點為輻合線軸與數據網格相交的點即數據點,紅色箭頭為輻合線矢量表達,紅色矩形指示峰區位置,填色部分和黑色虛線為風速,單位:m/s,黃色方塊為強降水中心)[11] Fig. 13 The coordinate systems of the asymptotic linear frontogenetic convergence lines in two modes and the vector expression of the convergence lines during winter heavy precipitations in Fujian (the black line is the coordinate axis, the black dots on the axis are data grids, the red arrows are vector expression of the convergence lines; the red rectangle indicates temperature front position; the shadow and black dash line are wind speed, unit: m/s; the yellow square indicates the center of heavy rainfall) [11]

圖13a所示第1模態輻合線由偏北氣流和東北氣流匯合而成(紅色風矢),雨帶中心(黃色方形)位于漸近線形鋒生輻合線矢量軸左側的氣旋式風切變范圍,也位于輻合線坐標軸上。圖13b為第4模態的輻合線坐標軸以及通過客觀判定系統的輻合線矢量表達,如圖所示第4模態輻合線由西北氣流、偏北氣流以及東北氣流匯合而成,偏北氣流的角度小于東北氣流,并且雨帶也是位于漸近線形鋒生輻合線的左側氣旋式風切變范圍以及輻合線坐標軸上。

3 漸進線型鋒生輻合線系統結構特征

3.1 福建省冬季強降水漸近線型鋒生輻合線系統結構

首先依據系統坐標系,分析冬季福建省漸近線型鋒生輻合線系統的要素結構。

(1)動力垂直上升運動

北極海冰的面積在每年的9月份達到最小值,通過觀測海冰的面積,可以判斷出北極海冰的消融程度。在20世紀70年代末,科學家開始持續、系統地觀測北極海冰的變化情況,發現北極海冰的面積正在持續減少,厚度也在不斷變薄。剛開始觀測的時候,9月份,北極海冰的面積約為800萬平方公里,平均厚度約3米;時至今日,海冰面積只剩下大約400萬平方公里,厚度則降到1.5米左右。自從有衛星觀測記錄以來,北極海冰覆蓋面積的最低值出現在2012年,此后,這一數值就一直維持在異常偏低的狀態。在2017年末、2018年初,這一數值再次降到臨近2012年的歷史最低水平。

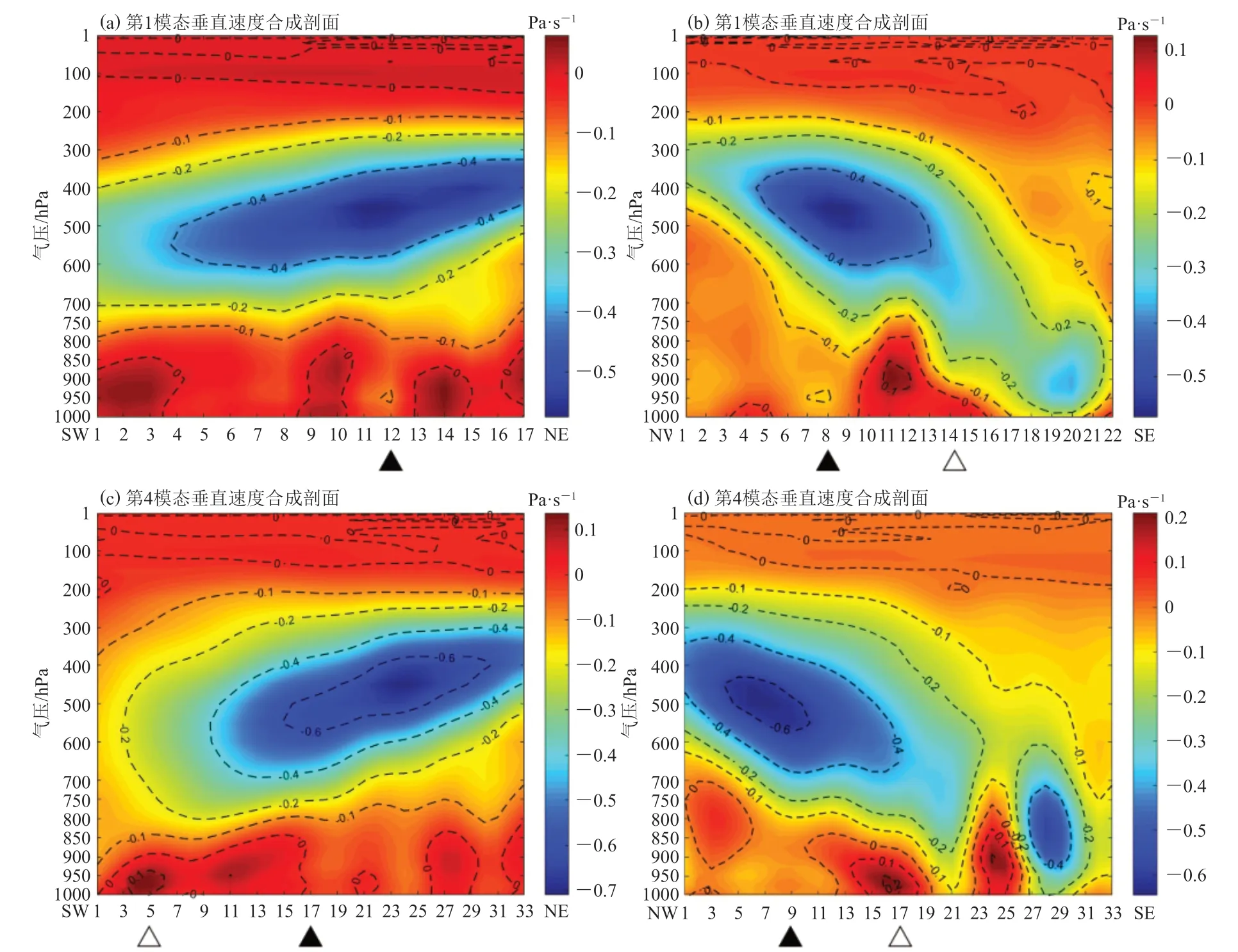

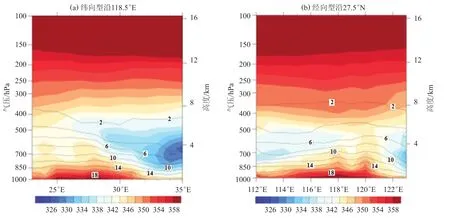

圖14 是模態1和模態4沿著系統坐標的兩個正交軸的垂直運動分布。

圖14 福建地區冬季第1模態和第4模態漸近線形鋒生輻合線垂直速度剖面[11](填色與等值線均為垂直速度,單位:Pa/s。圖中黑三角指示強降水中心,白三角指示海岸線位置) Fig. 14 Vertical velocity profile sections of the first and fourth modes of the asymptotically linear frontogenetic convergence lines during winter in Fujian[11] (unit: Pa/s, the black triangles indicate the center of rainstorm, and white triangles indicate coastline positions)

圖14a和14c顯示了兩模態沿著漸近線軸方向垂直剖面上的垂直速度分布,其強中心在中層,并且形成自南向北抬升傾斜,暴雨中心(黑三角位置)對應低層較弱的垂直上升區。這與冷鋒鋒區低層冷空氣自北向南揳入下沉,中層暖空氣沿冷鋒鋒面自南向北爬升的結構相符,并且中層垂直上升運動深厚中心區也對應暴雨中心。圖14b和圖14d是兩模態與漸近線型鋒生輻合線軸線正交軸的垂直剖面,橫坐標為自西北向東南。它們顯示,東南海區的垂直上升運動貼近海面,并且自海上向內陸爬升傾斜(白三角指示海岸線位置)。強垂直速度中心也在中層,其最深厚的垂直上升運動層對應強降水中心。漸近線型鋒生輻合線的系統性輻合抬升包括了輻合氣流的動力抬升以及鋒面冷暖氣團相遇的熱力匯合抬升兩個成分的疊加。有關下墊面地形抬升效果將在其他論文討論。

(2)水汽的比濕垂直分布

圖15顯示了福建冬季1和4兩模態在系統坐標中沿輻合軸線以及沿正交軸線的比濕及風速分量垂直分布。

圖15顯示,福建地區冬季兩模態均有高比濕中心位于海上。并與沿系統坐標軸的風速大值中心配合。高濕度氣流分量向強降水輻合區輸送水汽,即輻合線系統能夠將臨近臺灣海峽海域的海面水汽匯集到強降水區。此外,在強降水中心附近,有高低層的相向氣流造成干濕水汽鋒生不穩定,圖中藍色圈指示,來自北方的干空氣團嵌入了來自南方的暖濕氣流中,比濕等值線(黑色虛線)在低層有回縮。增強的濕度梯度加強了強降水區的不穩定層結,并對應著強降水中心(黑色三角指示區)。

圖15 福建地區冬季第1模態和第4模態漸近線形鋒生輻合線系統坐標軸比濕垂直剖面[20](單位:%,藍色橢圓圈指示干濕交匯處) (a)沿第1模態輻合軸線坐標的垂直剖面,(b)正交于第1模態輻合軸線坐標的垂直剖面,(c)沿第4 模態輻合軸線坐標的垂直剖面,(d)正交于第4模態輻合軸線坐標的垂直剖面 Fig. 15 The special humidity Vertical profiles sections of the coordinate axes of the asymptotic linear frontogenetic convergence lines in the first and fourth modes during winter in Fujian[20] (unit: %, the blue oval circles indicate dry and wet air mass intersections) (a) Along the coordinate axis of mode 1; (b) Along the orthogonal coordinate axis of mode 1; (c) Along the coordinate axis of mode 4; (d) Along the orthogonal coordinate axis of mode 4

(3)熱力的潛熱與感熱垂直分布

對于漸近線型鋒生輻合線的熱力結構,鋒生伴隨著平流感熱,輻合攜帶源于臨近海峽的充沛水汽,通過凝結降水產生潛熱釋放。因此兩者結合,在系統和降雨區形成活躍且強盛的非絕熱加熱。福建冬季兩模態的非絕熱加熱由圖16給出計算結果,在低層900 hPa以下,平流感熱大于水汽凝結潛熱釋放,這應該是鋒生風區作用。而中層900~500 hPa則水汽凝結潛熱釋放強于平流感熱,這與副高邊緣水汽通量自東南向西北登陸有關。因此,對于漸近線型鋒生輻合線的環境,兩模態的非絕熱加熱,低層感熱大于潛熱,中層凝結潛熱加熱明顯強于平流感熱,由此形成較深厚的熱力對流不穩定,有利于冬季局地強降水。

圖16 漸近線型鋒生輻合線兩模態樣本合成的雨區中心視熱源Q1和視水汽匯Q2[11](廓線Q1為感熱,Q2為潛熱,單位:10-3J/(kg·s)) Fig. 16 The profiles of the apparent heat source Q1 and the apparent moisture sink Q2 at composed rainfall center of the two modes of asymptotic linear frontogenetic convergence Lines[11] (Q1 is the sensitive heat, Q2 is the latent heat, unit: 10-3J/(kg·s) )

假相當位溫θse是氣壓、溫度以及大氣濕度綜合特征的表達,θse的大小指示著大氣潛在能量的大小,當假相當位溫隨高度遞減時,該層環境稱為環境對流不穩定,即。在漸近線型鋒生輻合線的強降水輻合中心附近,在系統坐標軸上,均有中層對流不穩定層(圖略)。對于模態1大約位于800~600 hPa層附近,有假相當位溫等值線隨高度增加而遞減;對于模態4大約位于900~700 hPa層次,具有假相當位溫隨高度增加而遞減。這與系統的鋒生結構有直接聯系。由于東南沿海冬季低層干冷北風揳入暖濕氣團下方,形成上暖濕下冷干的對流不穩定層結,積蓄不穩定能量,因此有利于強降水的發生發展。

在采用系統坐標系的情況下,漸近線型鋒生輻合線中的要素分布特征更清晰,系統的結構表現得更為明確,優于后續的要素常規經緯度垂直剖面分布的表達。

3.2 多地域主雨季強降水漸近線型鋒生輻合線系統結構

除了前一節福建省冬季強降水的關鍵系統漸近線型鋒生輻合線,其余幾個地區的漸近線型鋒生輻合線均出現在當地的主雨季強降水過程中,如華南廣東前汛期沿海的粵東與粵西強降水,東非主雨季峰值月4月的3個強降水中心,以及福建省夏季年度降水峰值月8月的緯向型和經向型漸近線型鋒生輻合線強降水。由于這幾類強降水關鍵系統漸近線型鋒生輻合線的經向走向和緯向走向比較清晰,所以對系統結構的分析,均直接進行經向和緯向垂直剖面診斷。

(1)系統的垂直上升運動特征

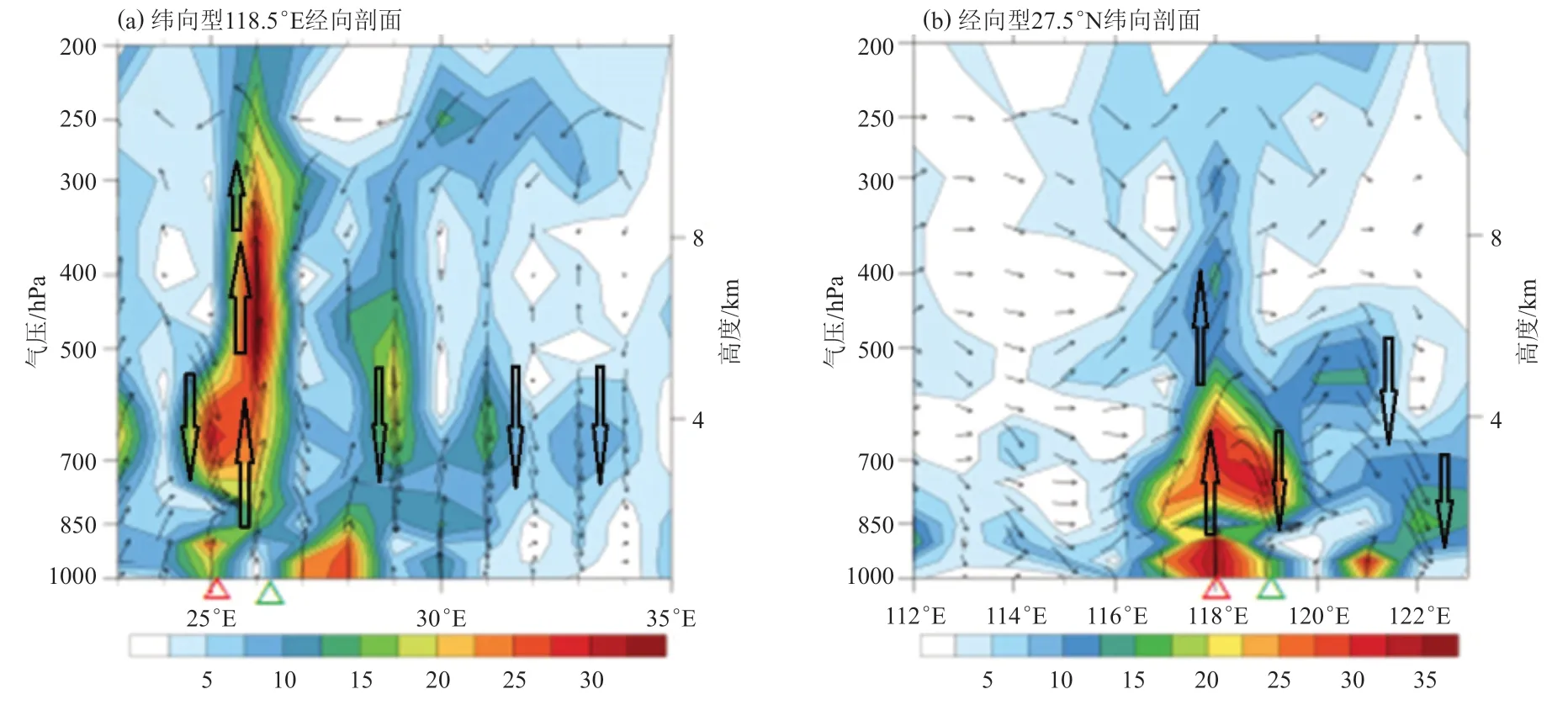

福建省夏季8月強降水合成過程兩類漸近線型鋒生輻合線的垂直速度垂直剖面圖,如圖17所示。圖17a為緯向型輻合線垂直剖面,圖17b為經向型輻合線的垂直剖面。

圖17 福建夏季經緯向兩類輻合線暴雨環流垂直分布與垂直速度剖面圖[16](陰影區為垂直速度大小,黑色空心箭矢指示垂直運動方向,單位:?102 cm/s,紅色三角標記為暴雨中心位置,綠色三角標記位置為輻合軸位置) Fig. 17 The vertical circulations (v and w) and the vertical velocity profile sections of the two types of Rainstorms with the longitudinal and latitudinal asymptotic linear frontogenetic convergence Lines in Fujian during summer[16] (the shadow is vertical velocity, the black hollow arrows indicate vertical motion direction, unit: ?102 cm/s; the red triangle indicates the center of rainstorm, the green triangle indicates the axis location of the asymptotic linear frontogenetic convergence lines)

兩個垂直剖面均與漸近線型鋒生輻合線正交。在兩圖的下緣都標注了暴雨中心位置(紅色三角)和輻合線軸的位置(綠色三角),黑色空心箭頭指示了垂直運動的方向。標注已經顯示暴雨位于漸近線型鋒生輻合線的左側,即氣旋式速度切變一側。對于緯向型輻合線系統,輻合軸兩側輻合氣流都來自海上,偏冷氣流揳入內陸暖氣團下方,進一步增強中層上升運動。造成垂直速度上升中心強度大,并且伸展厚度大,從地面達到300 hPa。對于經向型輻合線,垂直上升運動強中心高度伸展達到500 hPa,尤其是底層的強中心,強度和尺度都顯著強于緯向型暴雨區,這是由于經向型強降水區是福建省西北山區,輻合線左側群山地形抬升作用顯著強于較為開闊平坦的輻合軸右側沿海地區。山脈抬升效應隨高度減弱,因此強上升氣流水平范圍更寬,垂直高度淺一些。

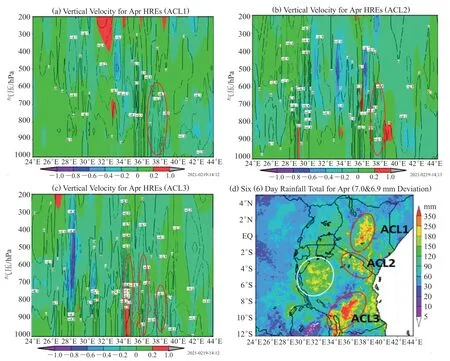

圖18顯示了對應東非3個強降水中心的6個強降水個例合成的關鍵系統,漸近線型鋒生輻合線(位置見圖5中的流場)形成的垂直上升運動分布。紅色圈指示了垂直上升運動區。

圖18a和圖18d顯示ACL1漸近線型鋒生輻合線位置在38°E附近,上升運動中心在38°E及以西,這里有東非高原以及海拔5199 m的基里尼亞加山峰,熱帶輻合帶中的漸近線型鋒生輻合線受到地形側向阻擋,輻合線系統上升運動,地形強迫抬升,鋒生熱力抬升,共同作用,形成常年強降水中心。ACL1和ACL2雨區強上升運動中心基本位于山脈東側輻合線系統西側(左側)。而ACL3雨區主要在山脈南面,因此迎風坡面向南,形成上升運動范圍較寬(圖18c和圖18d),強降水中心尺度也顯著寬大。

圖19為華南廣東沿海漸近線型鋒生輻合線附近的合成個例垂直速度的垂直經向剖面分布。

圖19顯示了垂直環流,對照圖3a和圖3b,在低層西側輻合線自南向北方向連續伸展,而東側輻合線在大約25°N有明顯的向東北轉向。這樣在垂直環流中,西側輻合線向北伸展較遠,東側輻合線在大約25°N附近,開始有偏北氣流向南匯合。于是在鋒區配置結構上,西側漸近線型鋒生輻合線的鋒區,沿著漸近線軸線方向,梯度比較均勻。而東側漸近線型鋒生輻合線的鋒區等值線較為密集,尤其是具有雙鋒區,一個在近25°N處,由偏北氣流匯入偏南氣流形成,另一個在海岸附近,自海上向陸上匯集。廣東沿海東側的漸近線型鋒生輻合線造成的強降水范圍大于西側輻合線。所以漸近線型鋒生輻合線環流可形成強的輻合上升運動中心。

圖19 華南粵東、粵西兩個暴雨環流垂直分布與垂直速度經向剖面漸近線型鋒生輻合線左側[21](陰影為垂直速度, 單位:?102 cm/s,實線為v與w的合成流線) (a)粵西111°E剖面,(b)粵東113°E剖面 Fig. 19 The vertical circulation (v and w) and vertical velocity distribution at the meridional profile sections at the left side of the asymptotic linear frontogenetic convergence lines in the two rainstorm events in eastern and western Guangdong, South China[21] (the shadow is vertical velocity, unit: ?102 cm/s, solid lines indicate the composed streamlines of v and w) (a) Along 111°E at the west Guangdong; (b) Along 113°E at the east Guangdong

(2)系統的濕度分布特征

分析福建省夏季多年8月漸近線型鋒生輻合線的水汽特征,如圖20所示。

圖20 經緯向兩類輻合線暴雨中心假相當位溫θse和比濕的垂直剖面圖[16](陰影是假相當位溫,單位:K;等值線是比濕, 單位:g/kg) Fig. 20 The vertical profile sections of Pseudo equivalent potential temperature θse and specific humidity at the storm centers of two kinds of convergence lines of longitude and latitude types[16] (the shadow shows the θse, unit: K; the isoline is the special humidity, unit: g/kg )

圖21顯示了東部非洲3個主要的漸近線型鋒生輻合線的濕度特征。

圖21 東非低層漸近線型鋒生輻合線的比濕分布[8] Fig. 21 Specific humidity distribution of the asymptotic linear frontogenetic convergence line at low level in East Africa[8]

低層比濕鋒區,依照圖18d和圖5a, ACL1 為在北部的第1個漸近線型鋒生輻合線,南北向剖面(38°E)顯示低層赤道北側有顯著比濕鋒區(黑色圈指示),赤道以南不是該輻合線范圍。ACL1沿經向的水平輻合造成了比濕鋒增強;對應ACL2在4S緯向剖面顯示,比濕鋒區在35°-36°E附近,是位于輻合線左側的強比濕鋒區;對應ACL3則是比較寬闊尺度的比濕鋒區,在40°E以西,也是在輻合線左側。同時,比濕鋒區對應著相對深厚的高比濕層。

圖18 東非主雨季強降水個例合成垂直速度垂直剖面分布(單位:hPa/s)和強降水中心及漸近線型鋒生輻合線(ACLs)位置[8] (a)對應(d)中降水區ACL1,(b)對應(d)中降水區ACL2,(c)對應(d)中降水區ACL3,(d)東非強降水位置 Fig. 18 The composed vertical velocity at latitudinal vertical profile sections of heavy rainfall cases in the main rainy season in East Africa (unit: hPa/s), and the positions of the heavy rainfall centers and the asymptotic linear frontogenetic convergence Lines (ACLs) [18] (a) Matching to the rainfall center and ACLs1 in (d); (b) Matching to the rainfall center and ACLs2 in (d); (c) Matching to the rainfall center and ACLs3 in (d); (d) Locations of common heavy rainfall in East Africa

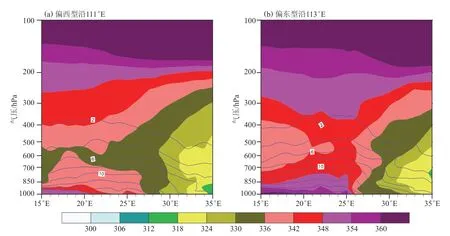

圖22顯示了華南廣東沿海漸近線型鋒生輻合線的濕度特征。圖22a是廣東沿海西部的漸近線型鋒生輻合線,圖22b為廣東沿海東部的漸近線型輻合線。圖22顯示西部和東部輻合線,對流性不穩定層厚均大約為1000~600 hPa,該層假相當位溫隨高度減小。

圖22 華南粵東、粵西兩個沿海漸近線型鋒生輻合線的暴雨假相當位溫和比濕經向垂直剖面圖[21](陰影為假相當位溫,單位:K;等值線為比濕,單位:g/kg) Fig. 22 The longitudinal vertical profile sections of rainstorm pseudo equivalent potential temperature θse and specific humidity of two coastal asymptotic linear frontogenetic convergence lines at the east and west Guangdong, in South China[21] (the shadow shows the θse, unit: K; the isoline is the special humidity, unit: g/kg )

依據上述分析,漸近線型鋒生輻合線的基本要素結構為系統輻合環流造成強盛垂直上升運動,當與山脈配合時山脈的強迫抬升將進一步增強垂直上升運動。而鋒面坡度的引導,也將通過熱力作用加強和維持上升運動。漸近線型鋒生輻合線的水汽條件則形成較深厚的對流不穩定層結以及比濕鋒區,這樣進一步加強了輻合線環境的不穩定以及濕度鋒疊加,這些配置有利于強降水的發生。

4 輻合線系統強降水濕熱動力機制

通過區域模式WRF模擬與試驗,調查與分析潛熱與感熱對漸近線型鋒生輻合線強降水的機制與影響。首先進行WRF模擬效果檢驗,在效果良好的情況下,固定所選模擬參數,包括各種參數化方案。然后開展熱力機制試驗:選擇不考慮潛熱加熱和積云對流方案,其余參數方案均與前述模擬試驗相同,再進行數值模擬,所得結果與前面的結果對比,由此揭示考慮感熱和潛熱,與排除感熱和潛熱的效果差異。

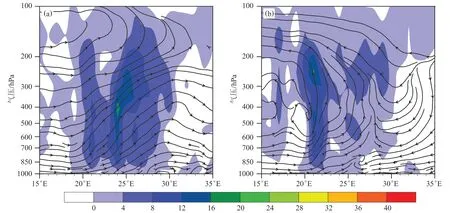

4.1 非絕熱加熱在華南沿海前汛期暴雨作用

對于華南沿海粵東和粵西漸近線型鋒生輻合線強降水過程的兩個例子,2013年5月8日和2013年5月21日分別進行模擬實驗和敏感性試驗。去除潛熱加熱和積云對流的敏感性試驗獲得的降水分布十分零散,強度、范圍均明顯減小,且6 h、12 h和24 h的累積降水量都有銳減。

關于降水過程中凝結潛熱對暴雨系統氣柱的增溫作用,將模擬試驗和敏感性試驗相減的溫度差沿降水最大中心,做經向垂直剖面,如圖23所示。可見降水過程凝結潛熱釋放加熱大氣(圖中顯示正溫差),對氣柱有拉伸,造成降水低值系統在低層的增強與維持,即有利于下層低氣壓輻合與高層高氣壓輻散的深厚系統結構維持,有利于垂直速度的增強。同時氣柱中不同高度的增溫中心也有利于氣柱中垂直疊置的輻合中心的維持,其作用相當于臺風中的CISK機制。凝結潛熱增溫垂直伸展最大的位置22°N,正是強降水發生地:華南沿海(圖中紅色箭頭指示處)。凝結潛熱增溫旺盛時刻正對應降水最強的時刻,當潛熱增溫減弱時降水也隨之減小。這顯示了凝結潛熱在氣柱增溫、促進低值系統增強、有利于垂直運動發展等項具正貢獻,顯示凝結潛熱在強降水機制中的重要作用。進一步的凝結潛熱增強暴雨區低層輻合環流,減弱中層輻散環流,其影響力達到 30%~50%,有力促進了暴雨的發展。

圖23 華南沿海前汛期粵東粵西兩強降水過程數值模擬與數值試驗溫度差經向垂直剖面[21](圖中紅色箭頭指示潛熱增溫最強位置和強降水位置) Fig. 23 The longitudinal vertical profile sections of temperature difference between numerical simulation and sensitive experiment of two heavy precipitation events at the east and the west Guangdong during the first rain season along the coast of South China[21] (The red arrows indicate where the strongest latent heating and the heavy precipitation occur)

4.2 非絕熱加熱在福建沿海夏季非臺風強降水作用

非絕熱加熱對緯向型和經向型兩類福建沿海夏季低層漸近線型鋒生輻合線系統的強度,鋒區的位置和強度,及其伴隨的暴雨降水落區和強度,均有較大影響。非絕熱加熱是影響兩類福建沿海漸近線型鋒生輻合線暴雨的重要機制之一。

感熱通量的釋放維持了冷暖鋒區的強度,加強了漸近線型鋒生輻合線的強度及維持時間。缺乏感熱,將影響鋒區的熱力抬升。

潛熱非絕熱加熱的效果是促使兩類漸近線型鋒生輻合線熱力不穩定增強,對緯向型漸近線型冷鋒鋒生輻合線,凝結潛熱是增強溫度層結不穩定,對經向型漸近線型暖鋒鋒生輻合線,凝結潛熱的存在增強了對流性不穩定,即對兩種類型的漸近線型輻合線,均有利于系統環境中的垂直運動增強和伴隨暴雨的加強,缺乏潛熱則造成雨量減小。

4.3 非絕熱加熱對福建沿海冬季強降水作用

對于冬季低緯度強降水,對流性降水仍占有重要地位,由此,尤其是在福建西南沿海少雨地區(如廈門等地)可造成福建冬季強降水災害。而凝結潛熱釋放對冬季對流性強降水的發生具有重要貢獻。對福建省冬季強降水關鍵系統冷鋒鋒生漸近線型鋒生輻合線、進行非絕熱加熱作用的WRF模式數值試驗,并對比考慮非絕熱加熱和無非絕熱加熱之間的差異,結果如圖24所示。

圖24 漸近線型鋒生輻合線典型個例氣溫垂直剖面的模擬試驗與敏感性試驗對比[11](單位:℃,黑三角形為輻合最強點,白三角形為海岸線位置,矩形框指示逆溫層) (a1,a2)沿第1模態輻合線坐標軸的垂直剖面,( b1,b2)沿第1模態正交于輻合線的坐標軸垂直剖面,(c1,c2)沿第4模態輻合線坐標軸的垂直剖面,( d1,d2)沿第4模態正交于輻合線的坐標軸垂直剖面 Fig. 24 The temperature vertical profile sections of the asymptotic frontogenetic convergence lines of the simulation experiment and sensitive experiment[11] (a1, a2) The vertical profile sections along the main axis of the convergence line of the mode one; (b1, b2) The vertical profile sections along the orthogonal axis of the convergence line of the mode one; (c1, c2) The vertical profile sections along the main axis of the convergence line of the mode four; (d1, d2) The vertical profile sections along the orthogonal axis of the convergence line of the mode four

圖24為兩個模態典型個例的模擬試驗(a1,b1,c1,d1)及敏感性試驗(RML)(a2,b2,c2,d2)的數值產品:溫度垂直剖面,這些剖面均在系統坐標軸上,a、c為沿輻合線軸,b、d為沿輻合線正交軸。a、b為模態1的樣本,c、d為模態4的樣本。在WRF模式的敏感性試驗方案中去除潛熱加熱和積云對流參數化物理過程,結果顯示,缺少了中層潛熱加熱,平流感熱冷卻增強,有冷平流向暖氣團輸入。如圖24中的a2,b2,c2,d2與a1,b1,c1,d1的比較,模擬試驗中的環境均為下暖上冷,而敏感性試驗中則轉為有冷平流(藍色)伸入暖氣團中,見圖中矩形黑框指示。這樣會造成冷平流與其上層暖氣團組成逆溫層,減弱降雨區的熱力不穩定,影響降水過程,甚至是抑制降水強度。而潛熱與感熱疊加,則增強水平熱力梯度與垂直層次的熱力梯度,增強漸近線型鋒生輻合線系統的強度。

5 結論與討論

依據前述的細致分析與模擬探討,揭示了熱帶及低緯度非臺風強降水的一類關鍵系統——漸近線型鋒生輻合線的特征與發展規律,尤其是對強降水的熱力影響機制。此類系統在常規的氣象教科書中尚未有正式介紹,因此更值得關注。主要結論如下。

(1)系統的存在:在熱帶低緯地區,有一些常年強降水中心,落區相對固定,多數為沿海區域,山脈附近,與這些強降水中心密切相關的有一類關鍵環流系統,根據它的基本狀態,定義為漸近線型鋒生輻合線。例如在華南廣東沿海前汛期有粵東和粵西兩種;在福建冬季有EOF模態1和模態4的兩種類型;在福建夏季主汛期降水峰值月8月有緯向型和經向型兩類;在東部非洲低緯度年度主汛期降水峰值月4月,在熱帶輻合帶ITCZ中主要為多個此類系統伴隨多年強降水中心。

(2)系統的形態:通常這類環流系統是淺薄的,存在于850 hPa以下,與850 hPa及以上層次的環流形勢走向不相同。漸近線型輻合線與溫度鋒區具有大交角,其造成的鋒生可以是冷鋒鋒生也可以是暖鋒鋒生。系統兩側氣流向漸近線軸線匯合,形成系統輻合上升區,其上升區中心多位于漸近線型鋒生輻合線軸線左側氣旋式風切變區域。對強降水的發生發展,以及落區分析,可以有實際指導意義。

(3)系統的確定:采用流場強矢量客觀追蹤方法,可以繪制出漸近線型鋒生輻合線的軸線,從而確定軸線左側的強降水落區。進一步地對漸近線型鋒生輻合線采用系統坐標系及客觀定量系統坐標系構建方法,可細致分析漸近線型鋒生輻合線的系統要素空間分布結構與垂直結構特征。依據系統坐標系結構分析剖面,所顯示的要素分布特點更清晰,規律性更明顯。

(4)系統的結構:漸近線型鋒生輻合線的基本要素結構為系統流線輻合環流造成強盛垂直上升運動。而鋒面坡度的引導,將通過熱力作用加強和維持深厚的上升運動層。漸近線型鋒生輻合線的水汽條件則形成迭置的對流不穩定層結以及比濕鋒區,這樣進一步加強了輻合線環境的不穩定,這些濕熱動力配置將有利于強降水的發生,而系統結構特征對強降水落區也具有指示性參考。

(5)系統的機制:非絕熱加熱的數值對比試驗顯示,感熱通量的釋放維持了冷暖鋒區的強度,加強了漸近線型鋒生輻合線的強度及維持時間。若缺乏感熱,將影響鋒區的熱力抬升。凝結潛熱加熱促使漸近線型鋒生輻合線熱力不穩定增強,可一定程度地影響輻合線的輻合位置與強度、鋒生區的位置及強度,進而影響系統的活躍。潛熱非絕熱加熱的效果對緯向型輻合線是增強溫度層結不穩定,對經向型輻合線是增強對流性不穩定,進而均有利于垂直運動增強和暴雨加強。

致謝:本論文的數值計算得到了南京信息工程大學高性能計算中心的計算支持和幫助。