我國數字經濟的“兩化”發展與區域比較

王娟娟

(蘭州財經大學,甘肅蘭州 730020)

一、引言

金融危機后世界經濟處于持續低迷狀態,各國和地區的經濟運行機制和發展模式對連續突發事件不能作出積極回應的短板被暴露出來,現行經濟發展方式對非經濟因素和間接生產要素的影響力度估計不足,各經濟體只能以收縮投資規模的方式應對。2009 年以來,我國大部分省份的GDP 在全國同期GDP 中的占比不斷下降,數字經濟規模在GDP 中的占比不斷上升,中國信息通信研究院發布的2021年《中國數字經濟發展白皮書》顯示,從2009 年的6.2%上升至2020 年的38.6%。從發展潛力看,數字經濟規模增加值在我國GDP中的占比由2013 年的40.15%上升至2019 年的67.59%,數字經濟以新業態、新方式、新機制和新邏輯成為我國新時代的經濟增長點[1]。隨著數字經濟在經濟發展中的貢獻不斷增大,數字經濟成為學術和實踐共同關注的焦點。自塔斯考特(Tapscott)[2]1995 年提出數字經濟概念以來,數字經濟的內涵不斷被充實,認為數字經濟規模主要由數字產業化和產業數字化(以下簡稱“兩化”)產值組成的觀點基本獲得一致認可。數字產業化促使實體產業開啟數字化進程,但實體產業在經濟系統中占據絕對大比重的現狀,使數字產業化在宏觀經濟中的貢獻縮小,產業數字化的貢獻擴大。2019 年,全球產業數字化規模在數字經濟規模中的占比達到84.3%,數字經濟規模在GDP中的占比達到41.5%,在我國這兩項占比分別是80.2%和36.2%[1],低于全球平均水平。“兩化”是數字經濟的產值內核,產業性使“兩化”發展存在區域差異甚至差距。

數據信息的生產要素特性日益凸顯,它滲透于經濟發展的各個環節,改變了生產要素的投入種類和比例,提升了資源配置效率[3-5],將經濟社會系統全面引入數字經濟時代。數字產業涉及數字化基礎設施、數字化交易和數字化媒體[6],可分為信息技術產業和數字內容產業[7],具體包括數字設備制造、數字信息傳輸、數字技術服務、數字內容與媒體、互聯網應用及相關服務五大產業[8]。綜合國內實踐和研究成果,我國將數字經濟核心產業界定為電子信息制造業、軟件和信息技術服務業、電信業、互聯網行業四類產業。通過分析這四類產業的發展現狀發現,數字產業還未成長為我國的核心產業,但發展潛力較大[9],能夠顯著縮小區域經濟發展差距,[10]“十四五”時期數字產業將以平均12.06%的增速對我國經濟發展作出貢獻[11]。在產業數字化領域,數字技術與實體產業融合發展,加快了要素市場化進程,促進了企業協同、行業協同和產業協同,培育了縮小區域差距的新動能[12],規模經濟、范圍經濟、長尾效應共存的格局形成[13-14],但由此帶來的全勞動生產率下降使勞動要素從發達地區的生產性部門轉向欠發達地區的非生產性部門,不利于區域經濟協調發展[10],產生的虹吸效應使區域差距呈現擴大趨勢[12]。從“兩化”角度看,大數據推動數字產業化進入信息增值模式,推動產業數字化進入融合驅動模式[15]。在“兩化”協調發展的前提下,產業結構優化升級,進入高質量發展軌道[16-17]。

數字經濟已經成為我國經濟發展的重要支柱,“兩化”快速發展,但產業數字化的發展速度快于數字產業化[18],產業數字化對產業結構的優化升級效應大于數字產業化[19]。在區域層面,數字經濟的“兩化”發展存在顯著的差異甚至差距,“兩化”在東部和中部地區對產業結構合理化有顯著的正向作用,在西部地區作用不明顯[20]。數字經濟核心產業對區域創新能力存在直接效應和間接效應,在東部地區,這兩個效應更為顯著[21]。“兩化”在生產率較低地區對全要素生產率提升效果更明顯[22],“兩化”競爭力從東部向西部地區依次降低[23]。東部地區的數字經濟是“兩化”驅動的結果,中部和西部地區的數字經濟主要是產業數字化驅動的結果[24]。數字經濟投入產出指數為東部地區高于西部地區、南方高于北方,傳統經濟發展方式下形成的區域差距對區域數字經濟效率影響較大[25],與區域自我發展能力、主導產業等顯著正相關[26]。與傳統經濟發展方式相似,數字經濟發展也存在較強的空間關聯性,呈現“中心-外圍”分布結構,東部地區是中心[27],輻射的外圍地區受各地產業結構、區域開放、基礎設施、科技創新等多種因素的驅動[28]。“兩化”使數字經濟的區域發展差距呈擴大趨勢,數字經濟規模在GDP 中的占比不斷增加,進一步加大了區域協調發展的難度。

關于數字經濟“兩化”的研究成果較多,學者們分別從數字產業化、產業數字化以及“兩化”的角度深入研究了數字經濟對區域經濟發展的影響。本文聚焦數字經濟的“兩化”對區域經濟發展格局的動態影響:一是通過區位熵和描述性統計等方法對“兩化”在我國數字經濟和宏觀經濟中的貢獻和發展趨勢進行研判;二是分析“兩化”對區域發展格局的動態影響,并研究數字經濟“兩化”能否助力我國區域協調發展目標的實現。

二、數字經濟“兩化”的關系

“兩化”覆蓋全產業業態,是數字經濟的重要組成部分,兩者相互促進,但各自有清晰的內涵與核算內容。

(一)數字產業化開啟產業數字化進程

隨著互聯網和信息技術的普及和通用性的增強,數字經濟于21 世紀進入實踐領域。受重大突發性事件與金融危機的影響,過剩型危機成為全球面臨的共同難題,需求端成為關注點。通過搭建網絡商務平臺、豐富支付渠道等手段,消費成為拉動我國經濟增長的第一大引擎。根據《數字中國指數報告(2020)》測算,2020年我國最終消費支出占GDP比重達到54.7%。

以電子商務為代表的數字產業化充分融入生活服務領域,消費空間和模式的變化使人們的消費需求和價值目標發生根本性轉變,需求端個性化、多樣化的消費目標促進了供給端的創新發展。為高效對接需求端,供給端全面開啟產業數字化進程。中國信息通信研究院發布的2021 年《中國數字經濟發展白皮書》顯示,2002—2020年,我國數字產業化規模從0.60萬億元增加至7.50萬億元,產業數字化規模從0.60 萬億元增加至31.70萬億元。在數字經濟規模中,數字產業化的占比與產業數字化的占比存在顯著差距。例如,2020年,前者占比為19.1%,后者占比為80.9%,但數字產業化是產業數字化進程開啟的關鍵引擎。2002—2006 年,我國數字產業化規模及其增加值均高于產業數字化規模及其增加值;2007—2008年,數字產業化規模小于產業數字化規模,二者增加值差距較小;2009—2020年,數字產業化規模及其增加值均小于產業數字化規模及其增加值,這與我國實體產業比重大的產業結構現狀相符。2002—2020年我國數字經濟發展情況見表1。

表1 2002—2020年我國數字經濟發展情況 萬億元

(二)產業數字化倒逼數字產業化轉型升級

數字產業化促使傳統產業走現代化發展道路,數字技術與實體產業融合打破了產業分工邊界,制造性服務業與互聯網制造業等融合性產業業態的出現使產業轉型穩步推進。

受核心技術與關鍵零部件生產的制約,產業數字化遭遇瓶頸。實體產業通過專業平臺、人員和手段對產品供求信息進行分析,為產業轉變發展方式、創新業態和破解難題提供科學依據。但是大多數產業面臨大量數據信息與低下專業分析能力并存的局面,以提升生活服務便利性為主體的數字產業化難以支撐產業數字化的新發展。擺脫核心技術與關鍵零部件生產的約束、提高產業鏈環節銜接效率等是產業發展的訴求,需要數字產業化的強力支撐,因此,對數字產業化的迭代產生內生需求。

市場主體需要正視數據信息的生產要素屬性,對可以產業化的數據信息進行分類,讓專業數據信息和熟悉產業發展規律、運行邏輯又具備數據信息分析能力的專業人士成為數據信息平臺的主導。一方面,豐富數字產業化的產業組成,充分利用數據信息的要素性和產業性;另一方面,通過分析產業數據,梳理我國可以自主攻克的核心技術與關鍵零部件難題,為產業創新發展提供強力支撐,提高數字技術的產業滲透率,縮小我國與其他國家在數字技術工業滲透率上的差距。

(三)數字產業化和產業數字化相互獨立

在數字經濟起步階段(1995—2008 年),其學術研究和實踐應用均處于探索階段,無法從體系構成角度剖析問題,只能將數字經濟規模的組成簡單地界定為“兩化”各占50%。騰訊研究院發布的《數字中國指數報告(2020)》顯示,2002 年我國數字經濟規模為1.2 萬億元,其中,數字產業化規模為0.6萬億元,產業數字化規模為0.6萬億元。

數字經濟在國民經濟中的貢獻不斷增大,其體系化特征逐漸清晰。繼“兩化”之后,數字治理、數據價值進入數字經濟體系。

從發展邏輯看,數字產業化促使傳統產業開啟數字化進程,但數字產業化以聚焦需求端為起點,通過開拓消費渠道、引導人們轉變消費觀念等方式提高產品市場價值的實現效率。產業數字化聚焦供給端,依據數據信息平臺反饋的市場需求信息,調整生產經營策略,創新產品供給,穩定市場份額,開拓產品的生存空間。

從核算內容看,數字產業化以數據信息為核心,對數據信息產業化形式的產業發展數據進行核算。例如,電子信息制造業、軟件和信息技術服務業、電信業、互聯網行業是我國數字經濟的核心產業。產業數字化以實體產業為核心,側重數字技術與實體產業融合,對實體產業的產值和效率貢獻程度進行核算,通過數字技術為實體產業帶來的產值增加值衡量。

數字產業化規模除涉及四大核心產業外,還需要將更多的數據信息產業化業態納入數字產業化核算體系。產業數字化以一、二、三產業的增加值口徑衡量數字技術對實體產業的貢獻水平,也需要將其他生產要素的貢獻計算在內,但“兩化”能夠外延的內容有所不同。“兩化”相互促進且相互獨立,共同為數字經濟體系的產值貢獻力量。

三、數字經濟“兩化”發展水平的時空變化

產業屬性使數字經濟對宏觀經濟的貢獻和影響具有持續性和演化性。從理論層面看,以數據信息為核心的數字經濟突破時空約束,以零交易費用降低產業和區域的發展成本,使區域以產業鏈為紐帶實現協調發展,實現共同富裕目標。從實踐層面看,數字經濟是經濟社會發展到一定階段的產物,發展水平、產業基礎、社會資本等是數字經濟發展的基本條件,產業特性和區域發展能力的差異使數字經濟的發展條件存在產業和區域的差異甚至差距,影響區域發展格局。本文以騰訊研究院發布的《數字中國指數報告(2019)》和《數字中國指數報告(2020)》為支撐,通過分析2012—2019 年我國30 個省份(不含香港、澳門、臺灣、西藏地區)數字經濟發展數據,研究“兩化”對我國區域發展格局的影響。

(一)數字產業化的時間性和空間性存在差異

數字產業化使數據信息融入我國經濟社會系統,經濟發展方式發生根本性轉變,傳統產業利用數字技術開啟產業數字化進程,通過豐富消費渠道和方式達到去過剩產能和庫存的目的。同時,由于人們的消費理念發生轉變,實體產業創新能力與數字產業化發展遇到瓶頸,數字產業化發展從高速增長轉變為低速徘徊。從整體看,數字經濟規模在我國GDP 中的占比不斷增大,2019 年已經達到36.2%。從增加值看,2012—2019 年,數字經濟規模增加值占全國GDP增加值的比重整體處于上升趨勢,但數字產業化規模產值增加值占數字經濟規模增加值的比重呈下降趨勢(見表2)。在數字經濟發展潛力巨大的情況下,數字產業化發展壓力大。

表2 2012—2019年我國數字經濟和數字產業化發展 %

1.數字產業化發展水平與發展潛力的區域分布不同

2012—2019 年,數字產業化發展水平整體呈上升趨勢的有16個省份,分別是北京、山西、浙江、安徽、江西、河南、湖北、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、陜西、青海和寧夏,其中,東部地區占4個,中部地區占5個,西部地區占7個;呈下降趨勢的有7個省份,分別是天津、內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、山東,其中,東部地區占6個,西部地區占1個;變化幅度較小的有7個省份,分別是河北、吉林、福建、湖南、云南、甘肅、新疆,其中,東部地區占3個,中部地區占1個,西部地區占3個。2015年為多數省份數字產業化發展的拐點,此后,有的省份呈上升態勢,有的省份轉入下降軌道,還有的省份保持穩定。

從宏觀視角看,2016年以后,各省份的數字產業化規模占地區GDP的比重呈下降趨勢。2015—2016年是我國全面聚焦供給側結構性改革戰略落實的起點,產業數字化進程加速,數字產業化發展速度趨緩。數字產業化因缺乏突破式發展而遭遇瓶頸,大多數省份的數字產業化發展狀況持續低迷,少數省份的數字產業化發展保持了良好勢頭(見表3)。從表3 可以看出,廣東的數字產業化規模在地區GDP 中的占比連續多年保持第一,北京和重慶的占比提高,上海、江蘇、天津等省份的占比降低,遼寧、福建、浙江等省份僅在個別年份高于全國均值,東部地區與中西部地區的數字產業化水平存在顯著差距。

表3 2012—2019年我國數字產業化規模占地區GDP比重高于均值的省份 %

從數字產業化的發展潛力看,2015—2019年,地區數字產業增加值在全國數字產業增加值中的占比大于地區GDP增加值在全國GDP增加值中占比的省份分別是北京、天津、遼寧、上海、浙江、江西、廣東、重慶、四川、陜西,其中,東部地區占6個,中部地區占1個,西部地區占3個。以數字產業化發展為切入點,東、中、西部地區的經濟發展差距呈現縮小趨勢。以城市群為單元形成的發展空間使珠三角地區和成渝地區城市群的數字產業化發展呈現集群化態勢。其余20個省份的數字產業化發展潛力較小,以城市群視角看,數字產業化的區際差距逐漸擴大。以區域內部視角看,數字產業化使東、中、西部地區內部出現嚴重分化。

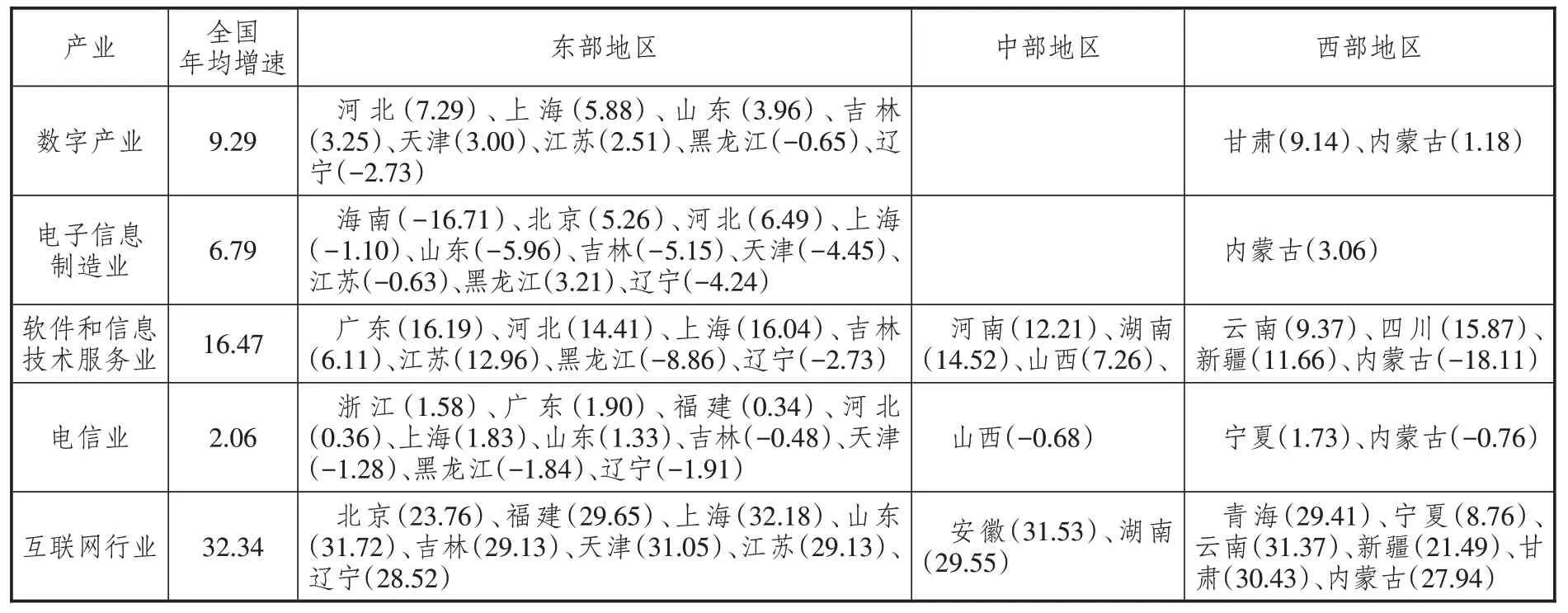

2.數字經濟核心產業發展存在較大的空間分異性

現階段,電子信息制造業、軟件和信息技術服務業、電信業及互聯網行業是我國數字產業的代表性產業,能夠反映我國數字產業化發展的水平和方向。

根據表4 可知,2012—2019 年,全國數字產業年均增速快于經濟增速,這主要得益于互聯網行業與軟件和信息技術服務業的拉動。數字產業年均增速低于全國年均增速的省份有10個,其中,東部地區占8 個,西部地區占2 個;電子信息制造業年均增速低于全國年均增速的省份有11個,其中,東部地區占10個,西部地區占1個;軟件和信息技術服務業年均增速低于全國年均增速的省份有14個,其中,東部地區占7 個,中部地區占3 個,西部地區占4個;電信業年均增速低于全國年均增速的省份有13個,其中,東部地區占10個,中部地區占1個,西北地區占2個;互聯網行業年均增速低于全國年均增速的省份有16 個,其中,東部地區占8個,中部地區占2個,西部地區占6個。

表4 2012—2019年數字經濟核心產業年均增速低于全國年均增速的省份 %

西部地區搶抓數字產業化機遇,其中,大多數省份的數字經濟核心產業發展增速快于全國平均水平,東、中、西部地區數字產業化發展差距有縮小趨勢,有利于區域協調發展目標的實現。

地區數字經濟核心產業收入占地區數字產業收入比重的區域最大差率用地區數字經濟核心產業收入占地區數字產業收入比重最大值與最小值的比值衡量(見表5)。

表5 2012—2019年我國數字產業化規模占比的區域最大差率

從空間維度看,2012—2019 年電子信息制造業收入占地區數字產業化規模比重最高的省份是江西(87.73%),最低的省份是黑龍江(12.91%),區域最大差率均值為6.80。位居前十的省份分別為江西、河南、廣東、安徽、江蘇、重慶、廣西、湖南、山西和天津,其中,東部地區占3 個,中部地區占5個,西部地區占2個。

軟件和信息技術服務業收入占地區數字產業化規模比重最高的省份是北京(61.88%),最低的省份是青海(0.88%),區域最大差率均值為70.32。位居前十位的省份分別為北京、遼寧、吉林、陜西、山東、浙江、四川、上海、海南和天津,其中,東部地區占8個,西部地區占2個。

電信業收入占地區數字產業化規模比重最高的省份是云南(62.01%),最低的省份是江蘇(2.73%),區域最大差率均值為22.71。位居前十位的省份分別為云南、甘肅、新疆、黑龍江、內蒙古、青海、海南、寧夏、貴州和河北,其中,東部地區占3個,西部地區占7個。

互聯網行業(以快遞業為代表)收入占地區數字產業化規模比重最高的省份是黑龍江(6.57%),最低的省份是重慶(0.69%),區域最大差率均值為9.52。位居前十位的省份分別為黑龍江、河北、上海、云南、浙江、內蒙古、新疆、寧夏、海南和甘肅,其中,東部地區占5個,西部地區占5個。

可見,區域發展能力和經濟基礎對區域數字產業化質量的影響較大,東部地區的數字產業化產值主要源于數據信息的產業性,西部地區主要源于數字產業設施建設,東、西部地區處于數字產業化的不同發展階段。

從時間維度看,電子信息制造業收入占地區數字產業化規模比重最高的省份是江西,最低的省份分別是云南(2012—2015 年)、海南(2016—2019年),均值最低的省份是黑龍江。區域最大差率在2012—2016 年先升后降,在2017—2019 年又大幅上升,2012 年區域最大差率最小。在空間分布上主要聚集在中部地區,山西、安徽、河南、江西、湖南、湖北6 個省份的電子信息制造業收入在地區數字產業化規模中的占比均較高,且呈上升趨勢。

軟件和信息技術服務業收入占地區數字產業化規模比重最高的省份均在東部地區,2012—2015 年最高的是遼寧,2016—2019 年最高的是北京,各年份比重及其均值最低的省份均是青海,均值最高的省份是北京;2012 年,區域最大差率最大,2014 年下降為52.40,隨后,上升至2017 年的107.71,2017—2019年逐漸下降。

電信業收入占地區數字產業化規模比重最高的省份均為欠發達地區,最低的省份均為發達地區。2012—2018 年,江蘇省占比最低,2019 年,廣東省占比最低。云南省占比均值最高,江蘇省占比均值最低。區域最大差率先上升后下降。

2012—2019 年,互聯網行業收入占地區數字產業化規模比重最高的省份以欠發達地區為主,最低的省份由東部地區的江蘇和天津變為西部地區的重慶,區域最大差率整體呈增大趨勢,但互聯網行業是各地區數字經濟的增長點,發展潛力較大。

電信業和互聯網行業是欠發達地區數字產業化的支柱,電子信息制造業、軟件和信息技術服務業是發達地區數字產業化的支柱。后者對區域經濟的帶動作用顯著大于前者,與先進制造業在空間布局上的重疊性使電子信息制造業、軟件和信息技術服務業呈現出向中東部地區主要城市群集聚的趨勢。

3.數字產業化使區域發展格局發生變化

數字技術在生活服務領域的普及度較高,但在支撐產業數字化進一步升級和轉型方面略顯不足。2015 年以后,“兩化”的不協調程度逐漸增加。由于區域經濟發展水平和能力存在差異,數字產業化使區域發展呈現出新格局,其中,發達地區主要包括東部、中部和少部分西部地區,欠發達地區主要包括東北和大部分西部地區。

從產業維度看,軟件和信息技術服務業的區域最大差率最大,電子信息制造業的區域最大差率最小,數字產業化區域差距的源頭和縮小差距的途徑均與數據信息的產業性有關。電子信息制造業呈現出以中原城市群和長江中游城市群等為代表的城市群中心化分布特征。軟件和信息技術服務業的發展在發達地區顯著好于在欠發達地區。電信業和互聯網行業收入占數字產業化規模的比重在欠發達地區顯著高于在發達地區。提高欠發達地區電信業尤其是互聯網行業基礎設施的適配度,有助于優化欠發達地區數字產業的軟硬件環境,讓欠發達地區有機會融入電子信息制造業與軟件和信息技術服務業網絡,縮小與發達地區的差距。但這需要較長時間,且會受到多種不確定因素的影響。

(二)產業數字化的集聚性和集群性趨勢顯著

數字技術的應用程度與產業的標準化水平顯著正相關。產業屬性和發展水平差異使各產業的數字化進程差距較大,數字技術使生產經營的交易成本大幅降低,專業化分工更加精細,利潤空間相對擴大,因此數字化程度高的產業在區域維度上進一步集聚化,在產業維度上進一步集群化。

1.產業分布格局使中西部地區在產業數字化集聚和集群中居于劣勢地位

自然稟賦具有極強的區域性,我國以能源為主的產業和與化石能源關聯度高的產業較為集中地分布在中西部地區。例如,原煤產業主要分布在新疆、內蒙古、陜西、山西、山東、河南和貴州等省份。我國現有103 個能源資源基地。從區域分布看,西部地區占57個,中部地區占30個,東部地區占9 個,東北地區占5 個,海域占2 個(見表6)。從礦產類型看,能源礦產資源基地26 個,涉及13個省份和海域,其中,新疆占3個,山西、陜西、內蒙古和河北均為2 個,海域占2 個;黑色金屬礦產資源基地15 個,涉及11 個省份,分布較多的省份分別是新疆(3個)、湖南(2個)、安徽(2個);有色金屬礦產資源基地51 個,涉及19 個省份,分布較多的省份分別是湖南(5個)、內蒙古(4個)、山西(4個)、四川(4 個)、青海(4 個)、江西(4 個)、云南(3 個)、河南(3個)、廣西(3個)、甘肅(3個);非金屬礦產資源基地11個,涉及8個省份,分布較多的省份是內蒙古(2個)、四川(2個)、黑龍江(2個),新疆、湖南、云南、青海和貴州均為1 個[29]。資源稟賦導致中西部大部分地區產業結構單一,資源依賴度高。

表6 我國能源資源基地分布 個

隨著市場化進程的加速和先進生產技術的應用,發展能力較強的區域依靠高新技術產業和制造業促進產業結構多元化、產業效益不斷提升、產業標準化水平提高,這些產業主要分布在東部地區。例如,塑料產業主要分布在天津、遼寧、山東、江蘇、浙江、上海、廣東和福建等14 個省份,其中,東部地區占8個;汽車產業主要分布在吉林、北京、天津、遼寧、河北、山東、江蘇、上海、浙江和廣東等19 個省份,其中,東部地區占10 個;微型計算機產業主要分布在江蘇、上海、福建和廣東等8個省份,其中,東部地區占4 個;集成電路產業主要分布在北京、江蘇、上海、浙江和廣東等7個省份,其中,東部地區占5個。

隨著數字技術在標準化水平較高的制造業和服務業的深度應用,各類生產要素在物理空間和數字空間內均向東部地區高度集聚,產業集群化水平同步提升。資源型產業發展與資源品質密切相關,但所開采資源的質量與自然地理環境高度關聯,品質存在不確定性,致使資源型產業標準化水平不高,數字技術應用難度大,中西部地區尤其是西部地區在數字經濟時代的產業發展格局中有被邊緣化的風險。

2.產業數字化向主要城市群集聚

產業數字化與實體產業及其發展水平、區域發展能力等顯著正相關,其分布呈現出向兼具產業性和區域性的城市群集聚的趨勢。

2018 年,京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游、中原和關中平原7個城市群的產業數字化水平較高,數字經濟發展指數總計占全國數字經濟發展指數的64.46%,同比增速75.83%,高于其他地區數字經濟發展指數同比增速的均值59.86%。七大城市群僅占我國國土面積的14.41%,產業數字化的極化分布特征顯著[28]。2019 年,產業數字化的分布區域從七大城市群擴展至包括哈長城市群、北部灣經濟區、呼包鄂榆城市群和蘭西城市群在內的11 個城市群,覆蓋21.21%的國土面積,占全國數字經濟發展指數的70%。較之2018 年,十一大城市群比七大城市群所占的國土面積增加6.8個百分點,對全國數字經濟發展貢獻增加5.54 個百分點,但產業數字化分布的極化狀態仍未改變。

2019 年,位居全國產業數字化發展水平前十位的省份分別為廣東、江蘇、北京、上海、山東、浙江、河南、四川、湖南和河北,位居前十位的城市分別為北京、上海、深圳、廣州、成都、重慶、東莞、鄭州、西安和長沙,產業數字化向核心城市集聚的趨勢顯著。2019年,在產業數字化產值上,北京占京津冀城市群的48.1%,上海占長三角城市群的28.7%,廣州和深圳占珠三角城市群的57.0%,成都和重慶占成渝城市群的62.2%。

在工業經濟時代,區域經濟發展水平和活力通過用電量和單位GDP 能耗衡量,而在數字經濟時代,區域經濟發展水平和活力通過“用云量”衡量。騰訊研究院發布的《數字中國指數報告(2020)》顯示,2019年我國“用云量”達到1 012點,較2018 年增加548 點,同比增長118.0%,其中,上海、北京、廣東三省市合計“用云量”占全國總“用云量”的83.0%,上海“用云量”為418點,居全國之首。2019 年,位居全國“用云量”前十位的省份分別為上海、北京、廣東、浙江、江蘇、湖北、福建、云南、天津和貴州,位居前十位的城市分別為上海、北京、深圳、廣州、杭州、武漢、東莞、天津、貴陽和昆明,華中、華東和華南地區的“用云量”合計占全國總“用云量”的91.0%。核心城市的“用云量”增長率也處于較高水平。例如,2019 年,上海“用云量”的數量和增速均位居長三角城市群首位。騰訊研究院發布的《數字中國指數報告(2020)》顯示,“用云量”每增加1個點,我國GDP增長230.9億元。

從營商環境看,“用云量”增加1 個點,營商環境將改善0.02個點。與“用云量”集中于主要城市群和核心城市一樣,2017—2019年,位居數字政務前十位的省份分別為廣東、北京、山東、浙江、四川、湖南、江蘇、福建、重慶和上海,位居前十位的城市分別為廣州、深圳、北京、上海、成都、重慶、佛山、長沙、東莞和杭州。營商環境是區域數字經濟可持續發展的基石。

可見,我國產業數字化的分布空間從七大城市群擴大至十一大城市群,又收縮到七大城市群。從發展趨勢看,產業數字化的空間分布存在向京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游五大城市群收縮的可能性,這不利于縮小我國東西部地區間的差距。

3.產業數字化強化了范圍經濟的區域性

數據信息不受時空約束的特點使產業數字化展現出更為顯著的空間集聚性。在主要城市群中,主導產業和優勢產業鮮明(見表7),產業關聯度高,市場機制是產業內分工與產業間合作的主導機制。在傳統經濟模式下,為獲得規模經濟效應,在產業布局和企業選址時須考慮空間距離的影響,因此,現代化的產業集群大多集聚于市場化程度較高的主要城市群。

表7 五大城市群及其主導產業

數據信息使主要城市群的產業鏈進入高質量構建軌道。以產業為單元形成數據信息平臺,為產業鏈環節提供專業化、標準化的生產經營服務,使企業成本大幅降低,上、中、下游產業環節的利潤差距縮小,微笑曲線趨于平滑。以產業為核心的范圍經濟正在取代規模經濟成為主要城市群的主導經濟模式,企業數字化與產業數字化進入互相促進的良性循環。由于主要城市群的空間毗鄰性,范圍經濟依然具有顯著的區域性。

四、“兩化”使區域發展格局復雜化

“兩化”以不同的運行邏輯支撐著數字經濟的發展。由于對傳統產業和發展環境的要求不同,“兩化”對我國區域經濟發展的影響存在較大差異,使區域發展格局趨于復雜化。

(一)數字產業化助力區域協調發展

數字產業化在短期內使經濟發展活力大幅提升,對微觀經濟主體的行為方式、價值目標等影響深遠。

從發展水平看,數字產業化水平與人均收入、區域經濟發展基礎等因素顯著正相關,東部地區的數字產業化水平高于中西部地區,顯示出與傳統經濟發展模式下相近的區域發展格局。

從發展階段看,在大部分中東部地區數字產業化的支柱是數據信息的產業性,在大部分西部地區數字產業化的支柱是數字技術的設施性。與傳統經濟模式下清晰的東中西部地區發展差距不同的是,以發展階段視角劃分的數字產業化的區域發展水平表現出城市群中心化的空間特征。以主要城市群的核心城市為中心,經濟距離相近的地區數字產業化聯系緊密,發展效率高;在非主要城市群,數字產業化的經濟產值主要得益于國家投資建設的通信網絡設施和數字經濟設備。因此,主要城市群基本處于數據信息的產業化階段,市場機制能夠充分發揮作用;非主要城市群處于數據信息和數字技術的設施建設和完善階段,政府引導和投資是數字產業化的主要驅動力。

從發展潛力看,數字產業化規模在數字經濟規模中的占比呈下降趨勢,但數字產業化區域最大差率的最大值與最小值均源于數據信息的產業性,這使得以數字產業化促進區域協調發展目標的實現具有可行性。西部地區以數字產業化基礎設施建設和完善為數字產業化核心,電信業和互聯網行業收入在數字經濟規模中的占比較高,電子信息制造業與軟件和信息技術服務業發展不充分。西部地區能夠通過提高基礎設施與數字產業化的匹配度,降低投入冗余水平,以數字產業化為引擎,縮小與中東部地區的數字產業發展差距。

(二)產業數字化的城市群中心化分布格局拉大了區域發展差距

2020 年,產業數字化規模在我國數字經濟規模中的占比達80.9%,并且呈上升趨勢。由于產業數字化與實體產業發展水平正向相關,在產業競爭力強的地區,其產業數字化進程較快、質量較好。

在數字技術與實體產業融合之初,產業數字化在許多地區強勢開啟,并從核心城市群逐漸向外延展。數字化基礎設施建設達到一定程度,且有一定實體產業基礎的地區均受到核心城市或其所在城市群產業數字化的影響。產業數字化從京津冀、珠三角、長三角、長江中游、成渝五大城市群擴展到七大城市群,新增中原城市群和關中平原城市群;2019年,七大城市群又擴展為十一大城市群,新增哈長、呼包鄂榆、蘭西城市群和北部灣經濟區。然而,隨著數據信息生產要素特性的日益顯現,數據信息以零交易費用進入產業領域,快速向能夠實現更高收益的產業和產業鏈集聚,使產業競爭力大幅提升,利潤空間進一步擴大。

從數字技術的應用效果看,數據信息向標準化水平較高的制造業匯集。為了方便產業梳理信息、企業利用信息,在市場機制作用下,有助于這些產業數據信息精細化的技術將被快速研發并應用。標準化水平較低的產業難以同等獲得數據要素紅利。數字經濟時代,標準化水平差異使各產業難以同時高質量推進產業數字化進程。

從產業的空間分布看,資源依賴度低、科技含量和標準化水平高的產業主要分布在我國中東部地區,大部分產業已經在城市群內實現鏈式發展,甚至呈現跨城市群分布格局,其生產要素市場化配置效率高,對數據要素產生虹吸效應。數字經濟在主要城市群的存量和流量均較大,數據信息在中東部地區的集聚趨勢進一步增強,這符合生產要素在經濟體系中的滲透規律。2020 年,產業數字化向七大城市群收縮,北京、上海、廣州、四川和重慶的“用云量”保持較高水平,產業數字化空間分布存在進一步收縮的可能性,東西部地區差距也可能進一步擴大。

五、結論與建議

在差異化運行邏輯下,“兩化”對區域經濟的影響存在較大差異。

(一)研究結論

從影響效率看,數字技術通用性的增強和數字基礎設施的普及縮小了人們在生活服務領域的需求和便捷化水平差距,因此,數字產業化能夠縮小區域發展差距。數字技術與實體產業融合受數字技術在供給端創新較弱、較慢制約,產業數字化具有顯著的空間集聚性,區域發展差距可能進一步擴大。

從影響維度看,產業數字化使區域經濟發展差距保持甚至擴大,而這是數字經濟影響區域發展格局的主要作用力。在我國經濟發展中,數字經濟的貢獻不斷增加,2002—2020年,數字經濟規模占我國GDP 的比重從1.2%增長至38.6%,產業數字化規模占數字經濟規模的比重從50.0%增長至80.9%。產業數字化占絕對大比重決定了數字經濟視角下我國區域協調發展的任務更加艱巨。

從發展趨勢看,數字產業化規模在數字經濟規模中的占比和數字產業化規模增加值在數字經濟規模增加值、GDP 增加值中的占比均呈現下降趨勢,而產業數字化的這些占比均呈上升趨勢。《全球數字經濟新圖景》(2020)和《全球數字經濟白皮書》(2021)顯示,發達國家產業數字化規模占數字經濟規模的比重在90%以上,世界平均水平為84.3%,與之相比,我國在產業數字化方面還有巨大發展空間。在全球產業鏈重構、產業逆向回流與產業分工內向化發展并存的當下,確保產業鏈供應鏈安全穩定發展是各國經濟社會發展的重點任務,因此,產業數字化是我國今后一段時期的發展重點之一。基于產業數字化的發展效率、發展環境和產業屬性,以七大城市群為代表,中東部地區是重點發展區域,能夠支撐產業數字化2.0發展的數字產業化2.0 將在這一區域得以突破。數字經濟視角下的區域發展格局將以城市群為單元出現分化,先進制造業集聚的城市群對生產要素的虹吸效應更強,在市場機制作用下,區域發展差距可能持續擴大。

(二)發展建議

數字經濟的“兩化”發展使區域協調發展面臨巨大挑戰,政府和市場要在基礎設施與產業需求匹配性、產業鏈建設等方面共同發力,減弱“兩化”增大區域發展差距的作用力。

第一,提高西部地區新型基礎設施的覆蓋度。新型基礎設施建設(以下簡稱“新基建”)是數字經濟“兩化”發展的根基,提高西部地區新基建覆蓋度能夠夯實區域數字經濟的發展基礎。立足東中西部地區數字經濟的“兩化”發展現狀,進一步加大對“東數西算”工程的投入力度。“東數西算”工程涉及內蒙古、甘肅、貴州、寧夏、京津冀、長三角、粵港澳和成渝8 個地區,是國家均衡布局大數據中心的重大決策。在短期內,西部4個省份承接的數據樞紐點主要服務東部地區產業數字化發展的需要。從長期看,國家應當將支撐資源型產業數字化轉型的數據庫建設任務賦予西部4 個省份數據樞紐點,助力西部地區的工業全面開啟數字化進程。例如,將能源化工產業大數據中心嵌入甘肅慶陽“東數西算”樞紐點,將中西部地區跨區域的國家級數據樞紐點建設納入國家規劃。

第二,增強欠發達地區數字設施與產業發展的匹配性。電信業和互聯網行業是大部分西部地區數字產業化的支撐產業,但與本區域產業數字化的發展需求匹配度低,嚴重制約著“兩化”發展。縮小信息基礎設施質量的區域差距是增強欠發達地區數字設施與產業發展匹配性的關鍵舉措。在實踐中,應當推動國家骨干網和城域網協同擴容,開展西部地區的千兆光纖網提速改造工程,完善衛星通信、導航、遙感等空間信息基礎設施;發展能夠實現泛在協同的物聯網,統一新基建建設標準,使各個平臺能夠互聯互通。

第三,加強“兩化”的專業化力量。人才和平臺是數字經濟“兩化”發展的關鍵因素,加強專業化力量是我國數字經濟高質量發展的保障。首先,加強專業人才培養。通過學歷教育、培訓實踐等渠道,培養“兩化”人才,即具有數據分析、數字技術、相關產業等方面知識和技能的人才,使之能夠依據產業發展現狀確定需要匯集至大數據平臺的數據信息,篩選和分析產業發展數據,為企業決策提供科學依據,為產業發展提供保障。其次,加快產業數據平臺建設。根據產業發展需求,著力推動新一代信息技術與產業的融合,建設專業的產業數據平臺,使各產業在專業數據信息支撐下科學發展。

第四,加大欠發達地區產業鏈數字化建設力度。以分工合作為基礎的產業鏈是區域聯動發展的引擎。面對“兩化”存在拉大區域發展差距的可能性,應加快傳統制造業數字化進程,使西部地區和非主要城市群科學把握產品供求信息,精準定位能夠深化合作的企業,通過產業數據庫構建產業鏈。在“兩化”發展均較為滯后的西部地區,著力構建資源型產業的產業鏈,研發能夠達到標準化水平的衍生產品和高附加值的下游產品,使以資源型產業為主導的地區進入產業數字化的紅利輻射范圍,獲得范圍經濟效應;研發能夠減少能源礦產資源品質對產品質量影響的生產技術,提高能源化工產業的標準化水平,加速產業數字化進程,使能源礦產資源基地能夠在數字化平臺獲得融入能源化工產業鏈的機會。通過強化產業鏈數字化建設,縮小“兩化”帶來的區域發展差距。