不同鉀肥處理用量對莆薯14產量品質的影響

蔣麗娟

(莆田市涵江區農業技術推廣站,福建 莆田 351111)

甘薯(Ipomoea batatas Lam.)是兼糧食、工業原料和飼料為一體的主要作物之一,在我國廣泛種植,產量僅次于水稻、小麥和玉米[1]。甘薯在福建省的種植主要分布在山區丘陵耕地或平原沙壤地,其中丘陵地帶一般實行稻-薯輪作模式,以秋薯生產居多,是福建省種植面積第2的大田作物。近年來,因其特有的營養保健功能,逐步登上人們的餐桌,受到青睞[2]。

相對其他作物,甘薯的需鉀量較多。前人研究發現,增施鉀肥可提高甘薯的抗病和抗旱能力,增加甘薯干作物生產量,提高儲存性,改善薯塊品質。近年來,在測土配方施肥項目推動下,許黎龍通過對福建省甘薯栽培需肥規律開展研究,總結出甘薯薯需肥規律,為實際種植提供參考方案[3];彭絲珊通過“3414”肥效試驗,提出了甘薯最高產量及最佳經濟效益的氮磷鉀施用合理比例[4];鄭荔敏等建立了莆田地區甘薯測土配方施肥指標體系[5];楊愛梅等通過“商薯19”的田間試驗,研究發現,甘薯田間施鉀可有效控制甘薯藤蔓的長度,增加其單株的薯藤分枝數和薯塊個數[6];魯劍巍等通過3a試驗表明,施鉀可以顯著提高甘薯產量,明顯提高單薯塊重,施鉀鮮薯產量平均提高26.8%[7]等,這些實際生產中甘薯測土配方施肥推薦方案制定尤其是鉀肥的施用起到指導性作用。但在生產中,因市場上鉀肥價格較高,大部分農戶在甘薯鉀肥施用時,施用量上也未參照配方施肥推薦用量,往往偏少、不足,或“一炮轟”,減低了鉀肥的利用率。為此,本試驗以“莆薯14”為試驗品種,研究在一定范圍內鉀肥不同處理對甘薯產量的影響,旨在為甘薯實踐生產合理的鉀肥施用量提供參考依據。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地點選在莆田市涵江區白沙鎮廣山村,田塊地勢較為平坦,耕作層0~20cm土壤理化性狀:pH 5.21,有機質含量24.8g·kg-1,堿解氮141mg·kg-1,有效磷27.56mg·kg-1,速效鉀100mg·kg-1,土壤肥力中等。地塊田間排灌較好,前茬種植作物為早稻。地塊位置E119.01233,N25.62131,海拔高度127m。

1.2 試驗材料

供試甘薯品種“莆薯14”;供試肥料品種:鉀肥為氯化鉀(K2O 60%),氮肥為尿素(N 46%),磷肥為過磷酸鈣(P2O512%)。

1.3 試驗設計

試驗中實行氮、磷肥的施用量固定,設試驗5個不同用量的鉀肥處理,見表1。其中氮、磷采用本地中等肥力的地塊甘薯配方施肥推薦方案,分別為N 11.96kg·667m-2、P2O53kg·667m-2,鉀肥(K2O)用量以中等配方施肥推薦用量為基準,分別設置了0、50%、70%、100%、130%等5個梯度,具體為0、6.6kg·667m-2、9.24kg·667m-2、13.2kg·667m-2、17.16kg·667m-2。每個處理設3次重復,每小區面積39m2,隨機區組排列。大田于2020年8月2日種植,11月24日收獲測產。田間種植為行距90cm,株距30cm,密度2470株·667m-2,為防止甘薯鄰行吸肥,各區組間設置保護行。

1.4 施肥方案

試驗地塊采用分期施肥方式進行,參照福建省甘薯測土配方施肥體系研究結果推薦的施肥時間和施肥方法:氮鉀總量的50%作基肥,磷肥一次性作基肥;氮肥40%在苗期追肥,余下的50%鉀肥、10%氮肥在薯塊膨大前期作第2次追肥[8]。試驗過程中各處理除施肥不同外,其他田間操作和管理一致。

表1 甘薯不同鉀肥處理施肥量

1.5 試驗實施

試驗于8月1日整畦,8月2日栽插薯苗,8月9日施基肥,8月23日第1次追肥,9月23日第2次追肥,11月24日收獲測產。對各處理同時收獲,小區單收、稱重,記載產量。

1.6 測定與方法

產量測定:收獲時將測產區內的甘薯薯塊全部挖出,計算各小區產量;商品薯以單個重量大于100g。

商品薯率=商品薯重/總薯重×100%

鉀肥農學利用率(kg·kg-1)=(甘薯施鉀區產量-無鉀區產量)/施鉀量

鉀肥偏生產力(kg·kg-1)=施鉀區甘薯產量/施鉀量

試驗數據統計分析采用Excel 2003和DPS 7.5軟件。

2 試驗結果分析

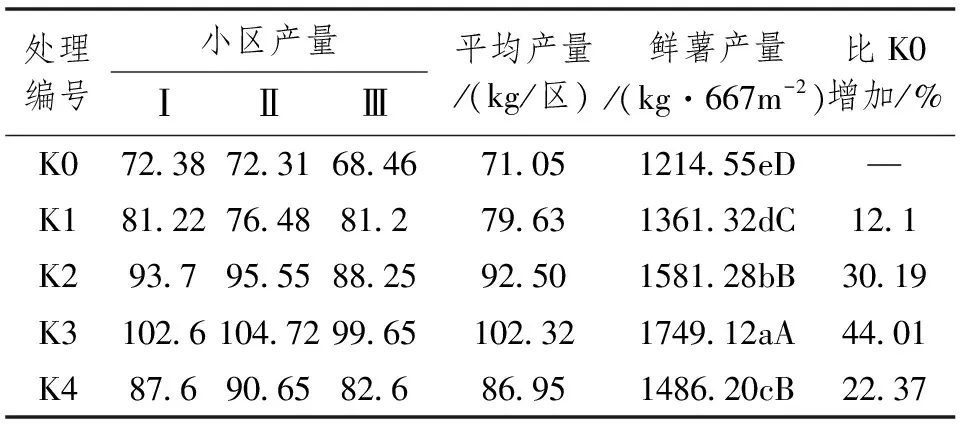

2.1 不同鉀肥施用量對甘薯產量的影響

從表2可以看出,所有施鉀處理小區的甘薯產量均比不施鉀處理小區(K0)高,呈極顯著差異性。各施鉀處理區中K3處理的甘薯產量最高,與其它3個處理存在極顯著差異;K4、K2處理次之,K1處理產量最低。當鉀肥(K2O)施用量為13.2kg·667m-2時,獲得鮮薯產量最高為1749.12kg·667m-2,比不施鉀處理K0增加44.01%。

表2 不同鉀肥處理對甘薯鮮薯產量的影響

2.2 不同鉀肥用量對甘薯商品薯率和商品薯產量的影響

經測產各處理區的薯塊商品薯率均在90%以上,見表3,施用鉀肥各處理區甘薯商品率無顯著差異,但與無施鉀區K0存在顯著差異。商品薯產量在處理區K3、K2與其他處理區差異顯著,與鉀肥其他梯度處理差異顯著。當鉀肥(K2O)使用量為13.2kg·667m-2時,商品薯率達到最大,為95.71%,商品薯產量最高為1674.16kg·667m-2,比不施鉀處理K0增加49.28%。

表3 鉀肥不同處理對甘薯鉀肥農學利用率和偏生產力的影響

2.3 不同鉀肥用量對甘薯鉀肥農學利用率和偏生產力的影響

表4顯示,在鉀肥施用的4個處理(K1、K2、K3、K4)中,鉀肥農學利用率隨著鉀肥施用量的增加呈先增加后降低的變化趨勢,在處理K3時最高,為40.50kg·kg-1,鉀肥施用量繼續增加,鉀肥的農學利用率反而下降。可見,甘薯鉀肥施用量在一定范圍內能夠提高鉀肥農學利用率(處理K1、K2、K3),而鉀肥偏生產力隨著施用量的增加呈下降趨勢。

表4 鉀肥不同處理對甘薯鉀肥農學利用率和偏生產力的影響

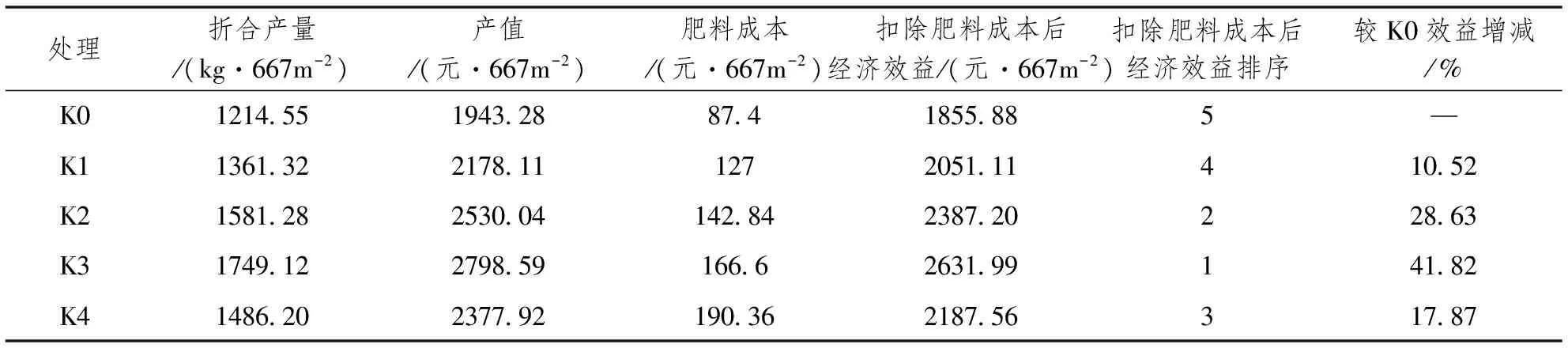

2.4 不同鉀肥施用量對甘薯經濟效益分析

對各處理區甘薯經濟效益進行分析,見表5,4個施鉀處理區均高于無鉀區(K0),但并不是施鉀量越多,鮮薯產量和凈收入越多,其中效益最好為K3處理區,當K2O用量為13.2kg·667m-2時,經濟效益最高為2631.99元·667m-2,較無鉀區增加41.82%;而后依次為K2、K4處理區,為2387.20元·667m-2和2187.56元·667m-2,分別較無鉀區高28.63%和17.87%。

利用Excel 2003數據分析功能進行回歸分析,建立甘薯產量與鉀肥施用量的一元二次函數方程:

y=-2.437x2+64.2189x+1176.405

根據函數和導數的性質,對肥料效應方程求導,求出最大鉀用量和甘薯最高產量:K2O最大施用量13.17kg·667m-2,甘薯產量最高1599.47kg·667m-2。根據肥料邊際效應原理,按照本地當時的甘薯收購價1.6元·kg-1,氯化鉀價格3.6元·kg-1計算,得出鉀肥最佳經濟施肥量為12.71kg·667m-2,甘薯最佳經濟產量為1598.94kg·667m-2。

表5 不同鉀肥施用量對甘薯經濟效益影響分析表

3 討論與結論

鉀離子有較強的滲透力,當農田施用一定量的鉀肥,可以提高土壤中鉀的含量,間接促進作物對土壤中無機氮、磷的吸收[9]。甘薯是典型的喜鉀作物,增加鉀肥的施用量能有效提高甘薯植株的同化能力,促進植株莖葉的同化產物往地下部塊根運輸,從而增加甘薯薯塊的干物質,提高塊根產量[10,11]。王蔭墀等通過研究發現,鉀素能促進光合作用產物向薯塊運轉,有利于塊根膨大,但施鉀量過多,產量反而不及適量者[12]。尹子娟通過研究認為,施用鉀肥可以提高單株結薯數,增加單株結薯重和大中薯數量;但鉀肥施用量達到飽和以后,大中薯數量不隨鉀肥施用量的增加增加,反而有所下降[13]。本試驗結果與該觀念基本一致,當鉀肥使用量達到13.2kg·667m-2,甘薯產量最高,當超過這個用量時,甘薯產量反而下降。本試驗結果表明,在氮磷搭配施用的基礎上,增施鉀肥能對甘薯產量產生顯著影響;在合理鉀肥施用范圍內,甘薯產量隨鉀肥施用量的增加而增加,但達到一定量后,增加鉀肥施用量,甘薯的產量反而下降趨勢。

肥料農學利用率是指特定施肥條件下,單位施肥量對作物經濟產量增加情況,也是衡量肥料施用是否合理的一項指標[14]。周紅梅的研究表明,鉀肥農學利用率隨著施鉀量的增加呈先增加后降低的變化趨勢[15]。本研究結果與其基本一致,隨著施鉀量的增加,甘薯鉀肥農學利用率增大,在施鉀量為13.2kg·667m-2時達到最大,繼續增加鉀肥施用量,農學利用率反而下降。王宜倫研究表明,施鉀量越多損失越多,合理適施鉀肥施提高鉀肥利用率的主要途徑[16]。

本試驗通過對產量結果分析進行回歸分析,方程顯示甘薯產量與鉀肥的施用量呈拋物線變化規律,計算得出鉀肥最大施用量13.17kg·667m-2,甘薯產量最高,為1599.47kg·667m-2;鉀肥施用量12.71kg·667m-2,獲得甘薯最佳經濟產量,為1598.94kg·667m-2。指標與福建省農業五新技術辦公室推薦鉀肥施用量相符。本試驗僅以“莆薯14”為試驗研究品種,對甘薯農業實際生產具有一定借鑒作用,但對于不同品種、種植季節、土壤類型,甘薯鉀肥用量利用率及產量影響還有待進一步研究。