地方政府“兩手”供地策略對產業結構優化的非線性影響

彭山桂 李敏 郭正寧 王健 張苗

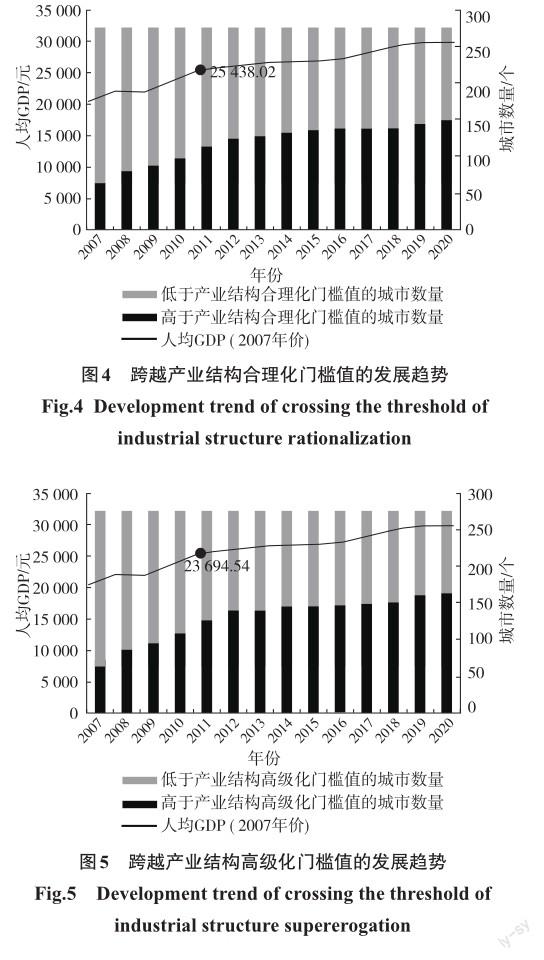

摘要:研究目的:利用276個地級市2007—2020年的面板數據,分析不同經濟發展階段內,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化、高級化的差別化影響,為調整土地供給策略,推動產業結構優化提供相應的政策啟示。研究方法:面板門檻模型。研究結果:(1)對于產業結構合理化,以25 438.02元(2007年價)的人均GDP為門檻,將城市經濟發展水平劃分為低、高兩個階段,兩階段內地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化分別表現為積極與消極影響,消極影響的大小為積極影響的1.78倍。(2)對于產業結構高級化,以23 694.54元(2007年價)的人均GDP為門檻,將城市經濟發展水平劃分為低、高兩個階段,兩階段內地方政府“兩手”供地策略對產業結構高級化分別表現為積極與消極影響,兩者大小基本一致。(3)全國層面上,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化差別化影響的轉變出現在2010—2011年間;城市層面上,多數城市積極影響已經轉變為消極影響。研究結論:地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化、高級化的差別化影響具有同步、同方向的“雙同”特征,有序地推進 “兩手”供地策略的市場化轉型,可以最大程度獲取積極影響并避免其消極影響。

關鍵詞:“兩手”供地策略;產業結構優化;面板門檻模型;合理化;高級化

中圖分類號:F293.2 文獻標志碼:A 文章編號:1001-8158(2023)03-0048-11

基金項目:國家自然科學基金青年項目(42101272,42001252);山東省自然科學基金青年項目(ZR2021QD085);江蘇省自然科學基金青年項目(BK20221026);中國博士后科學基金資助項目(2021M691608)。

產業結構優化是促進地區經濟可持續增長與人均收入可持續增加的基礎條件,蘊含著產業結構合理化與高級化兩個維度的內涵[1]。產業結構合理化表現為,在經濟發展的各個時期內產業結構貼合地區的比較優勢,避免或減少扭曲,促進產業協調發展,獲取最大的競爭優勢與經濟剩余。產業結構高級化表現為,在經濟發展的連續譜系上,各方主體通過經濟剩余的再投資推動要素稟賦結構的升級,并基于要素稟賦的升級狀況,因勢利導地推動產業結構的升級。同時,由于產業結構升級與要素稟賦結構升級相適應,又能進一步促進產業結構合理化。通過產業結構合理化與高級化兩者間的正反饋,可以推動地區經濟發展獲得螺旋向上的動態效率,實現總量與人均意義上的地區經濟可持續增長[2]。因此,推動地區產業結構優化一直是中國地方政府的核心經濟職責之一。中國作為后發經濟體從低水平起步發展,面臨著內外部諸多問題,地方政府普遍選擇積極地干預經濟發展,以推動地區在經濟發展過程中沿著產業階梯拾級而上[3]。在客觀條件的約束下,土地供給成為地方政府重要的產業政策工具,利用土地供給策略支持或限制特定產業的發展成為地方政府常用的政策選項。由于用地結構與產業結構質態轉變相映射[4],土地要素產業間的配置結構會通過調整生產要素的相對價格引起產業結構變動,成為影響產業結構優化的重要因素。地方政府的土地供給策略對地區產業結構優化具有重要且特殊的影響[5]。

在“中國式分權”制度安排的形塑下,地方政府普遍采用“兩手”供地策略[6]:一手壓低工業用地價格,以地引資推動經濟增長,應對橫向的經濟增長競爭;一手推升商住用地價格,以地生財推動財政增收,應對縱向的財稅競爭。對此,現有研究較為系統地考察了其對產業結構升級的影響:在工業用地低價供給方面,葛揚等[7]指出工業用地低價供給有效地降低了企業的用地成本,推動了農業向制造業轉型的超常規發展,在一定程度上有利于產業結構升級。與此對應,李佳等[8]認為,工業用地低價供給使得大量生產率低下的中低端制造業因用地成本低而得以存活,導致產業結構低水平重復,抑制了產業結構升級。在商住用地高價供給方面,呂玉霞等[9]指出土地價格上升使得收益較低的工業生產讓位于收益較高的第三產業,實現了生產要素向第三產業的轉移,有助于第三產業快速發展。與此對應,彭山桂等[10]指出商住用地高價供給推動服務業用地成本的快速上漲,抑制了服務業的發展,不利于產業結構升級。可見,地方政府“兩手”供地策略對產業結構升級產生了矛盾且復雜的影響,必然伴隨著非線性效應 [4,11]。

總體而言,對于本文研究主題,相關研究做了有益探索,但仍存在一些不足:相關研究都聚焦于產業結構高級化,即地方政府“兩手”供地策略對產業結構升級的影響,對產業結構合理化的考察不足。然而,產業結構優化是一個涵蓋產業結構合理化與高級化的動態過程,兩者協調演進才能促進產業結構優化。忽視對產業結構合理化的考察,不利于整體掌握地方政府“兩手”供地策略對產業結構優化的影響規律,從而也難以為實現產業結構合理且高級的優化目標提供土地供給策略的調整方向。鑒于此,本文將產業結構合理化、高級化放在同一視域下考察,系統研究地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化、高級化的綜合影響,在把握影響規律的基礎上,為地方政府調整土地供給策略,推動產業結構優化提供相應的政策啟示。

1 理論分析與研究假說

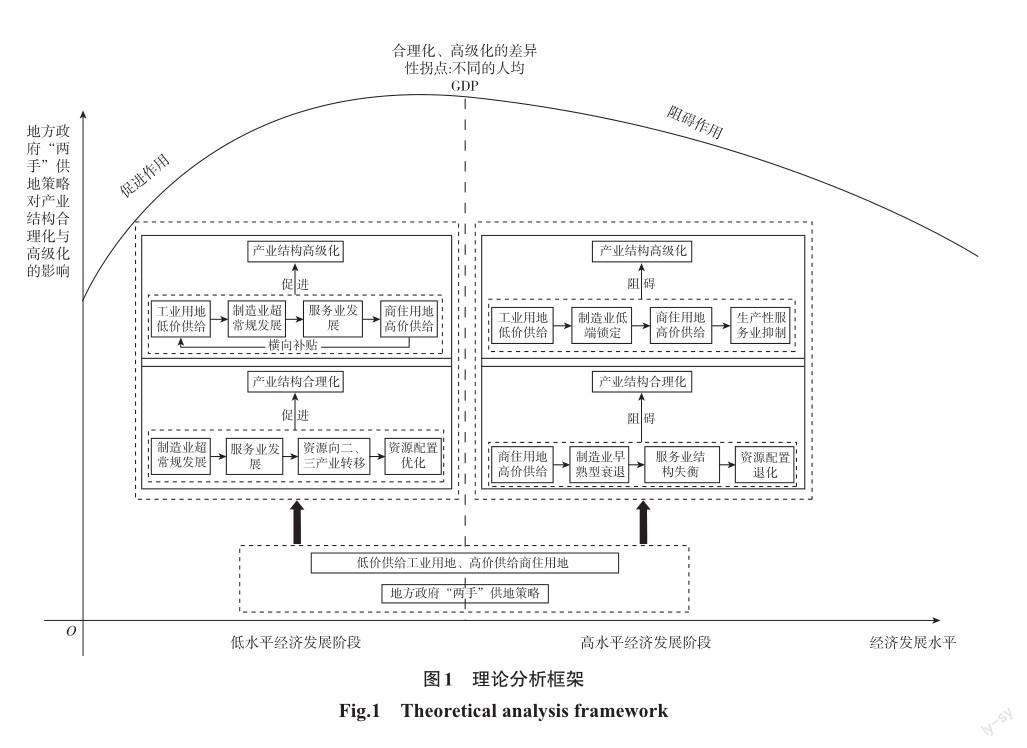

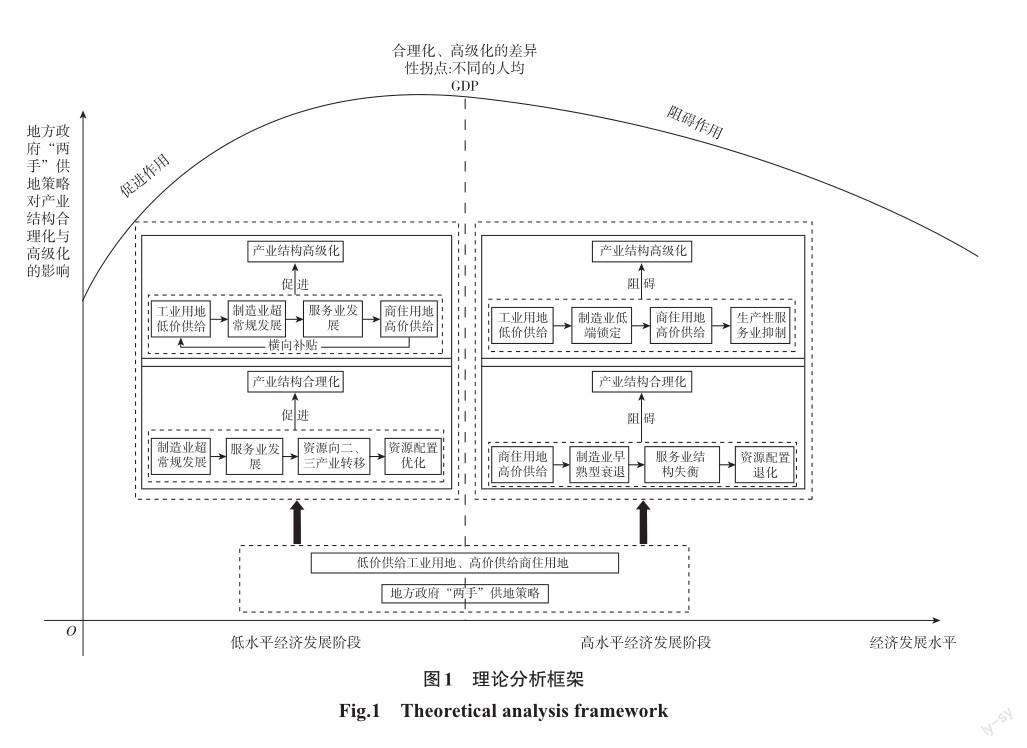

1.1 地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化的影響

產業結構合理化的本質是產業間資源配置效率與協調能力的動態提升,表現為生產要素在產業間的優化配置,推動經濟體生產率的持續上升[1]。在低水平經濟發展階段,產業結構不合理的主要問題表現為第二、三產業發展滯后與第一產業的低效率、大量隱性失業伴生。根據庫茲涅茨經濟增長理論,在未達到劉易斯拐點之前,生產要素從農業轉移到工業、服務業的過程伴隨著生產要素從低生產率部門向高生產率部門的優化配置,具有“帕累托改進”的性質[12],既有利于產業間生產率的趨同,又可以提升經濟的整體生產率,可以促進產業結構合理化[13]。基于此,地方政府低價供給工業用地,以地引資推動制造業的超常規發展,吸收農業剩余勞動力向第二產業轉移;與此同時,二產就業增長帶動人口集聚,從而推動服務業發展,吸收農業剩余勞動力向第三產業轉移,可以提高資源配置效率并有效改善產業協調度。地方政府高價供給商住用地,所獲收入多數被用于補貼工業用地低價供給與地區基礎設施建設,這又為招商引資提供了更大的潛力,進一步推動第二、三產業發展,吸收農業剩余勞動力向第二、三產業轉移,同樣可以提高資源配置效率并有效改善產業協調度。綜上,在低水平經濟發展階段,地方政府“兩手”供地策略有利于推動地區產業結構合理化。

然而,隨著發展階段的轉換,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化的積極影響可能出現反轉,轉變主要源于兩種效應:(1)制造業早熟型衰退效應。地方政府高價供給商住用地推動房地產價格上漲,人口的生活成本出現與發展階段不相匹配的上升。在勞動力供給端,生活成本的上升必然要求工資上漲作為補償。當工資上漲速度超過勞動生產率增長速度,將嚴重侵蝕制造業的利潤。在勞動力消費端,在收入總量約束下,生活成本上升必然抑制其他商品的需求,需求不振也不利于實體行業的發展。成本上升、需求不振導致制造業企業比較優勢弱化,出現過早的去工業化[14]。這是制造業尚未在全球價值鏈中攀升至較高位置,未完成升級換代的情況下出現的早熟型衰退[13,15],導致制造業發展失速,不利于經濟整體生產率的提升。(2)服務業結構失衡效應。由于過早的去工業化,大量生產要素由制造業向服務業轉移并重新配置。但是,由于制造業升級換代仍未完成,內生于高端制造業的生產性服務業發展不足,導致轉移至服務業的生產要素多數配置于價值鏈低端的消費性服務業[16]。本質上,這是資源由高生產率部門向低生產率部門的轉移,屬于典型的資源配置退化,導致服務業結構失衡,不利于經濟整體生產率的提升[17]。綜上,在經濟發展進入高水平階段后,地方政府“兩手”供地策略會引起制造業發展失速與服務業發展失衡,對產業結構合理化形成消極影響。

基于理論分析,本文提出研究假說1:地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化具有非線性的影響。在低水平經濟發展階段表現為積極影響,但是隨著經濟發展水平的提升,這種積極影響將轉變為消極影響。

1.2 地方政府“兩手”供地策略對產業結構高級化的影響

產業結構高級化的本質是產業結構從低水平向高水平狀態的動態演進,表現為優勢產業沿著第一、第二、第三產業的順序提升,主導產業沿著勞動密集型—資本密集型—技術密集型的路徑推進,進而推動經濟體生產率的持續提升[2]。通過工業化帶動效應與工業化聯動效應,地方政府“兩手”供地策略在低水平經濟發展階段可以推動產業結構高級化。(1)工業化帶動效應。與低水平經濟發展階段相對應的中低端制造業缺乏區位特質,具有很強的流動性和根據各地優惠政策選擇投資地的主動性。對此,地方政府普遍采用低價供給工業用地的手段招商引資,推動制造業的超常規發展[7,18],使產業結構從第一產業向第二產業演進。(2)工業化聯動效應。制造業就業的增長,帶動人口集聚,從而推動地區消費性服務業與公共性服務業的發展,推升商服與住宅用地的需求。在此基礎上,地方政府采用非飽和供給模式高價供給商住用地,在“橫向補貼”的模式下,將獲取的土地出讓金收入用于完善地區基礎設施,增強地區的投資吸引力,從而形成了工業用地低價供給—制造業增長—服務業發展—商住用地高價供給—補貼制造業—制造業進一步發展的正向螺旋上升循環[19],塑造了一個以地方政府“兩手”供地策略推動的從第一產業向第三產業梯次漸進的發展模式,典型地符合配第—克拉克定律。綜上,在低水平經濟發展階段,地方政府“兩手”供地策略有利于推動地區產業結構高級化。

但是,上述螺旋上升循環可能隨著經濟發展水平的提升而被打斷,演變主要源于兩種效應:(1)制造業低端鎖定效應。按照熊彼特的創新理論,產業結構升級是一個生產率低下、競爭力不足的產業被淘汰,生產率高、競爭力強的產業乘勢進入,重新組合生產要素,提升全社會生產率的創造性破壞過程[13]。對照現實,地方政府低價供給工業用地,為企業提供了兩方面的補貼[20-21]:一是在工業企業落地時,減少企業的土地購置成本,為其提供了直接的補貼;二是在工業企業運營過程中,以高于土地購置成本的市場價格進行土地抵押融資,為其提供了一種隱蔽的間接補貼。在存在大量補貼的情況下,優勝劣汰的創造性破壞機制難以實現,導致資源配置僵化,阻滯產業結構演進[10]。(2)生產性服務業抑制效應。一方面,生產性服務業內生于高端制造業,兩者之間協同集聚[22],但與低端制造業的關聯并不緊密。城市制造業被“鎖定”在低端,將導致生產性服務業發展不足。另一方面,二三產業在城市空間內集聚,存在空間載體的訴求沖突[23]。向下扭曲的工業用地價格與向上扭曲的商服用地價格,本質上是對制造業的補貼以及對生產性服務業的歧視。這種歧視性的制度安排將增加生產性服務業的經營成本,抑制生產性服務業的發展。綜上,在經濟發展進入高水平階段后,地方政府“兩手”供地策略會引起制造業低端鎖定與生產性服務業抑制效應,對產業結構高級化形成消極影響。

基于理論分析,本文提出研究假說2:地方政府“兩手”供地策略對產業結構高級化具有非線性的影響。在低水平經濟發展階段表現為積極影響,但是隨著經濟發展水平的提升,這種積極影響將轉變為消極影響。上述理論分析框架如圖1所示。

2 模型構建與數據收集

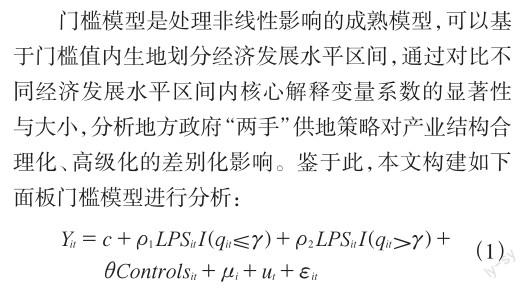

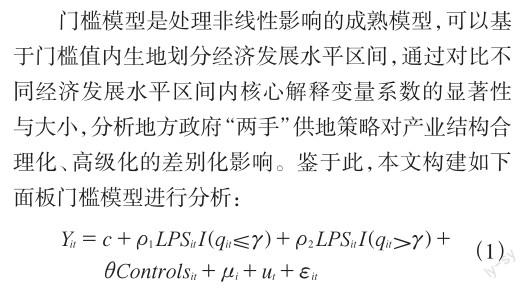

2.1 面板門檻模型的構建

式(1)中:Y為被解釋變量,為產業結構合理化、高級化;LPS為核心解釋變量,表示地方政府“兩手”供地策略;示性函數I(·)表示經濟發展水平區間;q表示門檻變量,為人均GDP,用于根據數據自身屬性,內生地劃分城市經濟發展水平區間,為保障可比性,調整為以研究期起始年份(2007年)為基期的數據;γ為待估計的門檻值;Controls為一組控制變量;c為常數項;1 t、2 t、θ 為待估系數;μ、u為個體、時間效應;ε為隨機誤差項;i、t分別為城市和年份。

2.2 變量選擇與數據收集

剔除政治、經濟地位特殊的直轄市,以全國層面地級市為研究樣本,基于數據可得性篩選出276個地級市。為保障數據的完整性,將研究時間范圍設定為2007—2020年。

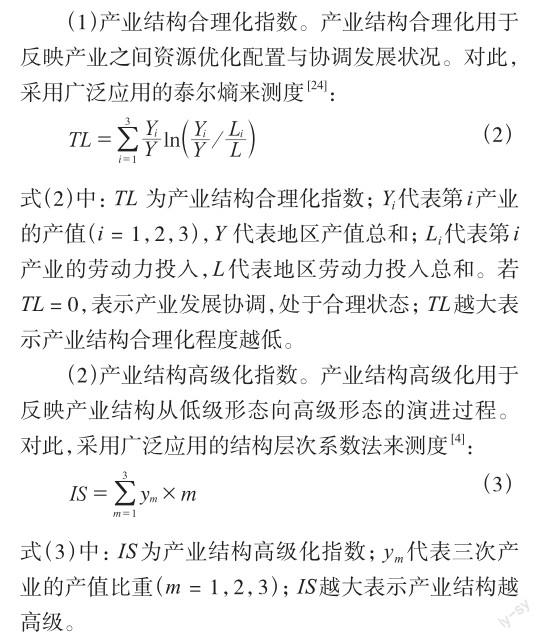

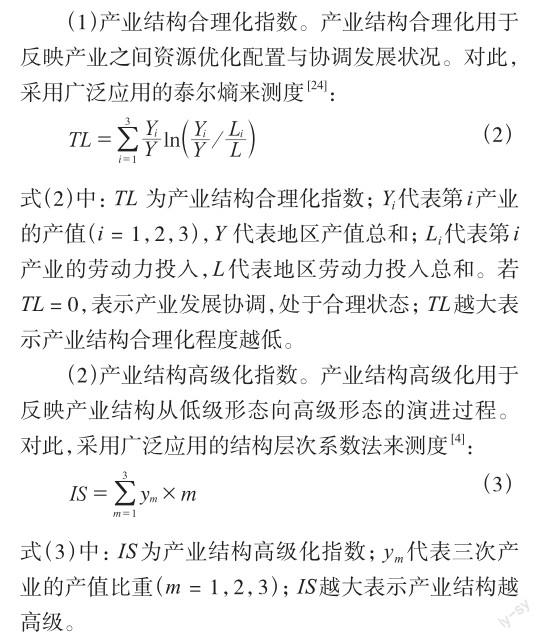

2.2.1 被解釋變量:產業結構合理化與高級化的測度

2.2.2 核心解釋變量:地方政府“兩手”供地策略的衡量

地方政府“兩手”供地策略表現為一手壓低工業用地價格,一手推升商住用地價格。對此,采用分用途土地價格差異指數衡量[4,15],具體測度方法為:商住用地出讓均價/工業用地出讓均價。數據收集與整理過程為:首先,利用爬蟲軟件從中國土地市場網收集276個城市行政轄區2007—2020年的商服、住宅、工業用地招拍掛出讓數據,剔除內容缺失、重復記錄,獲得955 854條有效記錄。其次,借鑒國際估價師協會(IAAO2010)對異常數據篩選的建議,按年份、分用途剔除單價位于上下四分位數的1.5倍四分位距以外的樣本[25],共剔除3.16%的樣本,保留的商服、住宅、工業用途的樣本分別為193 978宗、311 997宗、419 673宗。最后,整理出商住用地、工業用地出讓平均價格,測度兩者比值。

2.2.3 控制變量

控制變量為一系列對城市產業結構具有重要影響的因素,為避免變量關聯產生多重共線性,需要精煉選擇控制變量。參考相關研究,從基礎設施水平[26]、人力資本[27]、對外開放[28]、財政壓力[10]、官員晉升壓力[29]5個維度選取控制變量。上述被解釋變量、控制變量的數據來源于《中國城市統計年鑒》及相關省市統計年鑒,相關變量的構造過程與描述性統計如表1所示。

3 實證分析結果

3.1 門檻效應檢驗與門檻值估計

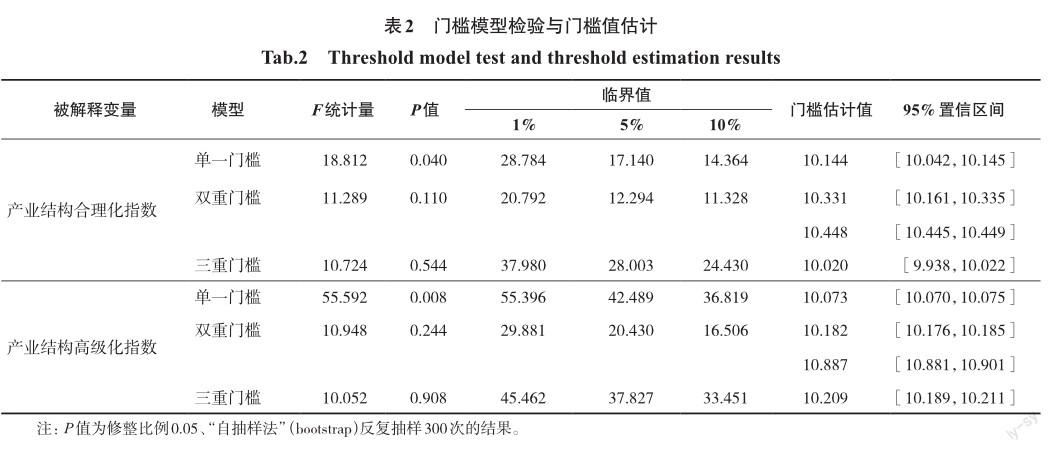

表2報告了被解釋變量分別為產業結構合理化指數、產業結構高級化指數的模型在各門檻設定下的 F統計量與采用自抽樣法得到的P值。很顯然,兩個模型單一門檻效果非常顯著,分別在5%、1%的水平上通過了檢驗,拒絕了線性模型的原假設,可以確認地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化呈現出非線性的影響方式。同時,雙重門檻與三重門檻模型未通過10%的顯著性檢驗,最終確認兩個模型的形式應設定為單一門檻模型。

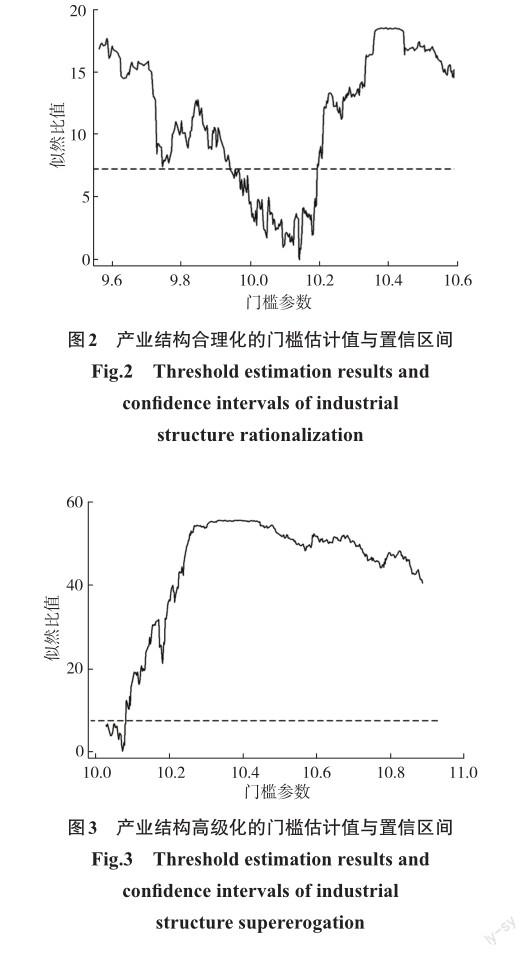

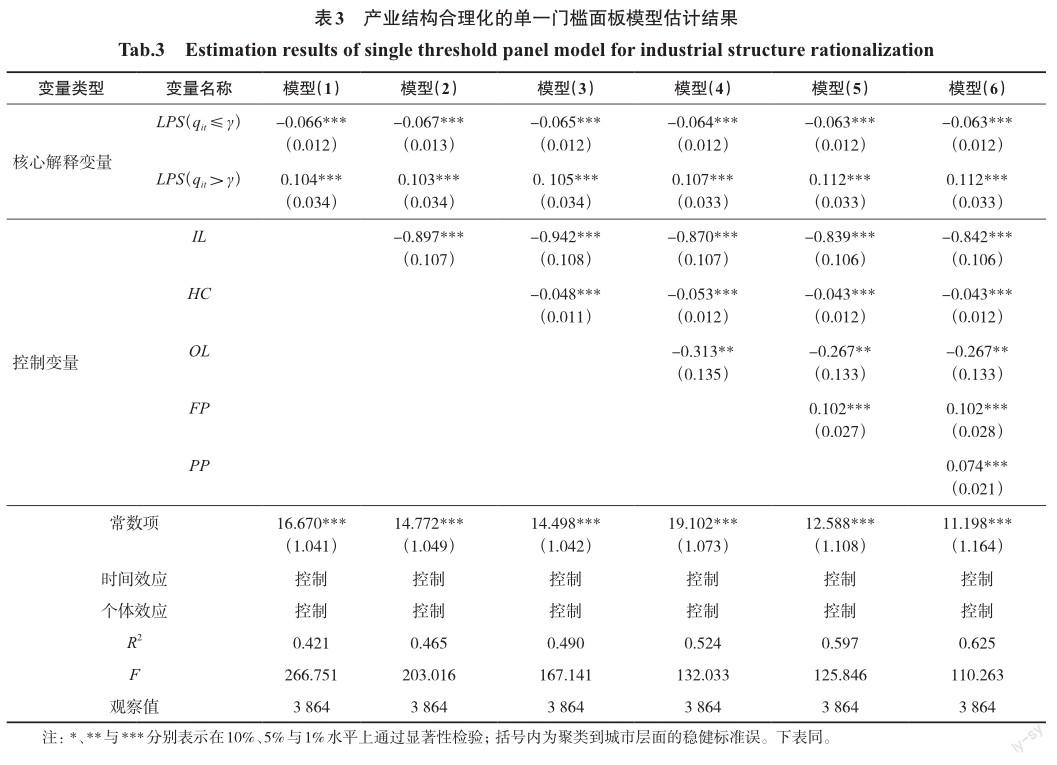

在確認模型為單一門檻模型后,采用極大似然估計對門檻估計值進行檢驗。圖2與圖3分別報告了以產業結構合理化指數、產業結構高級化指數為被解釋變量的兩個單一門檻模型的似然比函數圖。綜上,可以確認兩個模型單一門檻值95%的置信區間分別為[10.042,10.145]和[10.070,10.075],門檻估計值分別為10.144和10.073。

3.2 面板門檻模型的計量結果分析

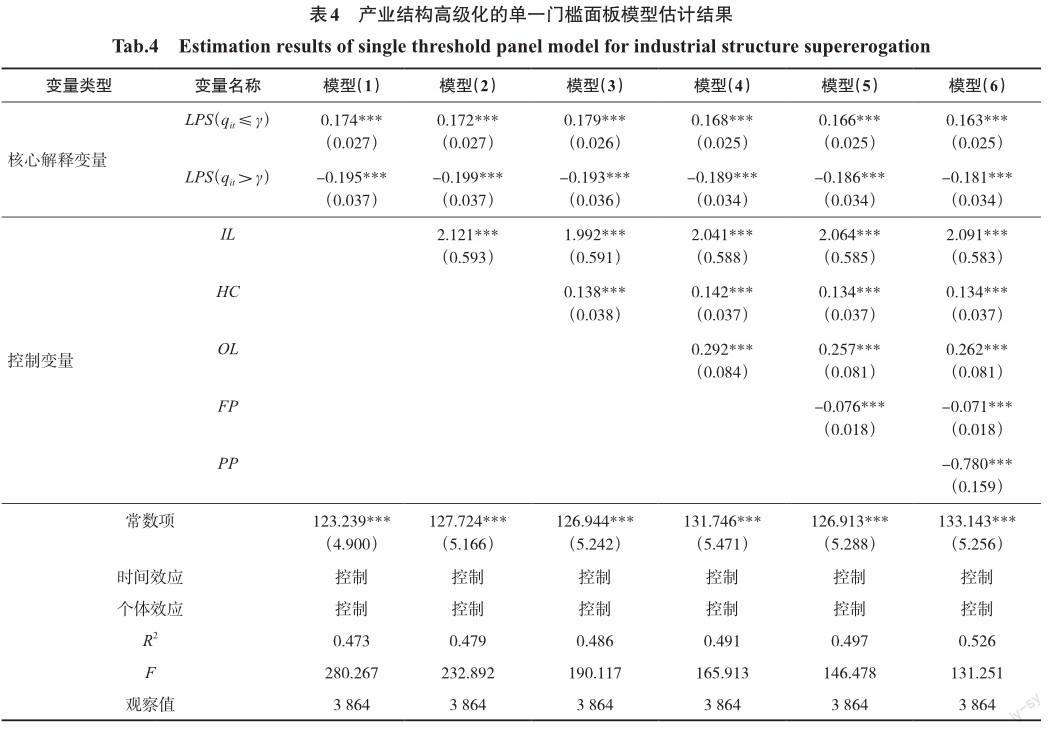

基于Hausman檢驗結果,按照時間、個體雙固定效應進行參數估計,根據式(1)構建的面板門檻模型,以單一門檻值將城市經濟發展水平分為兩個區間,分析不同經濟發展階段內,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化的影響,結果如表3與表4所示。可見,逐一引入控制變量的過程中,核心解釋變量系數的顯著性水平一致,大小僅略有調整,參數估計結果具備較好的穩健性。為進一步檢驗結果的穩健性,將核心解釋變量的代理變量由商住與工業地價比率替換為商服與工業地價比率、住宅與工業地價比率,替換核心解釋變量后計量分析結果沒有實質性改變,具有穩健性,限于篇幅未報告詳細結果,留存備索。

3.2.1 被解釋變量:產業結構合理化的計量結果分析

根據表3的計量分析結果,可以得出以下4方面的結論。

其一,在低水平經濟發展階段內,核心解釋變量分用途土地價格差異指數(LPS)系數為負,在1%的水平上顯著,表明地方政府“兩手”供地策略有利于降低產業結構合理化指數(TL)偏離0的程度,對產業結構合理化具有顯著的積極影響。正如理論分析指出的,在低水平經濟發展階段內,農業具有低效率與大量隱性失業并存的嚴重問題,生產要素從農業轉移到工業、服務業的過程,具有帕累托改進的性質。地方政府通過“兩手”供地策略為工業企業提供直接和間接的補貼,推動工業并帶動服務業的發展,本質上是以土地價格的扭曲撬動資本、勞動力等資源在產業間的優化配置,有利于產業結構合理化。

其二,在高水平經濟發展階段內,核心解釋變量的系數為正,在1%的水平上顯著,表明地方政府“兩手”供地策略會推升產業結構合理化指數(TL)偏離0的程度,對產業結構合理化具有顯著的消極影響。正如理論分析指出的,在高水平經濟發展階段內,地方政府高價供給商住用地,推動房地產價格上漲,導致居民商品與服務需求不振、企業生產成本上升。需求不振、成本上升導致制造業企業比較優勢弱化,出現早熟型衰退,制造業發展失速。同時,導致伴生于高端制造業的生產性服務業發展不足,服務業發展失衡。制造業發展失速與服務業發展失衡的綜合作用對產業結構合理化形成消極影響。

其三,低水平、高水平經濟發展階段內,核心解釋變量的系數大小分別為-0.063和0.112。絕對量上,高水平經濟發展階段內核心解釋變量的系數明顯更大,為低水平經濟發展階段內核心解釋變量系數的1.78倍。這意味著相比低水平經濟發展階段內地方政府“兩手”供地策略的積極作用,需要更加重視高水平經濟發展階段內地方政府“兩手”供地策略的消極作用。如果不能根據經濟發展階段,及時調整地方政府的“兩手”供地策略,可能導致先前建構的積極作用被快速消解。

其四,對于控制變量,與現有研究一致[26-28],基礎設施、人力資本、對外開放水平的提升,有利于促進產業結構合理化。財政壓力、官員晉升壓力不利于產業結構合理化,可能的原因是財政壓力更大的城市,傾向于扶持房地產、金融等能夠帶來大量短期財政收入的行業,導致產業結構脫實入虛,不利于產業結構合理化。官員晉升壓力更大的城市傾向于通過投資拉動短期的經濟增長,從而引發過度投資的問題,導致投資、消費部門的不協調,不利于產業結構合理化。

綜上,計量分析結果支持假說1:在低水平經濟發展階段,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化具有積極影響。但是,隨著經濟發展水平的提升,這種積極影響將轉變為消極影響。

3.2.2 被解釋變量:產業結構高級化的計量結果分析

根據表4的計量分析結果,可以得出以下4方面的結論:

其一,在低水平經濟發展階段內,核心解釋變量分用途土地價格差異指數(LPS)系數為正,在1%的水平上顯著,表明地方政府“兩手”供地策略對產業結構高級化具有顯著的積極影響。正如理論分析指出的,在低水平經濟發展階段內,地方政府通過低價供給工業用地為企業提供直接補貼,并通過高價供給商住用地獲得收入的橫向轉移為企業提供間接補貼,有利于制造業與服務業的發展。本質上是以土地價格的扭曲推動資本、勞動力等資源配置向產業結構高級化方向轉型,自然會對產業結構高級化產生積極影響。

其二,在高水平經濟發展階段內,核心解釋變量的系數為負,在1%的水平上顯著,表明地方政府“兩手”供地策略對產業結構高級化具有顯著的消極影響。正如理論分析指出的,在高水平經濟發展階段內,繼續通過“兩手”供地策略為沒有比較優勢的低效制造業企業提供補貼,在一定程度上導致了僵尸企業的產生與長期存活,致使優勝劣汰的創造性破壞過程難以實現,造成資源配置僵化,強化城市產業的低端結構剛性,導致制造業升級困難以及內生于高端制造業的生產性服務業發展困難,進而對產業結構高級化產生消極影響。

其三,低水平與高水平經濟發展階段內,核心解釋變量的系數大小分別為0.163和-0.181。這意味地方政府“兩手”供地策略在低水平經濟發展階段內的積極作用與高水平經濟發展階段內的消極作用,大小基本一致。這提示,如果不能根據經濟發展階段,及時調整地方政府的“兩手”供地策略,可能導致先前建構的積極作用被逐漸消解。

其四,對于控制變量,與現有研究一致[26-28],基礎設施、人力資本、對外開放水平的提升,有利于促進產業結構高級化。財政壓力、官員晉升壓力不利于產業結構高級化,可能的原因是財政壓力與官員晉升壓力更大的地方政府,容易被短期利益左右,為促進短期內的財政增收與經濟增長,選擇支持低端產業的重復建設,對于周期長、風險大的創新支持不足,從而抑制了產業結構高級化。

綜上,計量分析結果支持假說2:在低水平經濟發展階段,地方政府“兩手”供地策略對產業結構高級化具有積極影響。但是,隨著經濟發展水平的提升,這種積極影響將轉變為消極影響。

3.3 進一步的討論

對比分析可以發現,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化、高級化的差別化影響具有同步、同方向的“雙同”的特征:一方面,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化差別化影響的轉變時間基本同步,兩個門檻值相差不大,分別為10.144和10.073,對應的人均GDP分別為25 438.02元和23 694.54元(均為2007年價)。另一方面,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化的差別化影響是同方向的。在低水平經濟發展階段,表現為積極影響;在高水平經濟發展階段,表現為消極影響。在產業結構優化決策中,通常將產業結構高級化作為長期目標,將產業結構合理化作為短期目標,很多政策工具在長短期目標間通常存在沖突與取舍。然而,上述同步、同方向的“雙同”特征表明,地方政府采用土地供給策略促進產業結構優化,無論對于長期的高級化,還是短期的合理化,政策取向不存在沖突,政策效應是一致的。在低水平經濟發展階段,地方政府采用“兩手”供地策略有利于推動產業結構合理化與高級化;與此對應,在高水平經濟發展階段,地方政府應避免繼續采用“兩手”供地策略,這不利于推動產業結構合理化與高級化。

進一步,刻畫上述“雙同”特征的具體狀況:全國層面上,基于價格指數將研究期2007—2020年的全國人均GDP折算為2007年的可比價與門檻值作比較(圖4與圖5),兩個門檻值均位于2010—2011年之間。這表明,對于全國平均經濟發展水平,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化的差別化影響轉變出現在2010—2011年間,在2010年之前表現為積極影響,在2011年之后表現為消極影響。城市層面上,2007年,276個城市中人均GDP高于產業結構合理化與高級化門檻值的城市數量分別為64個和72個,占比分別為23%和26%;發展至2020年,分別增加至151個和163個,占比分別為55%和59%。總體而言,多數城市已經跨越了兩個門檻值,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化的積極影響已經轉變為消極影響。人均GDP尚未跨過門檻值的城市,主要為中西部地區的非省會城市。

4 研究結論與啟示

本文在理論分析的基礎上,構建面板門檻模型,分析不同經濟發展階段內,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化、高級化的差別化影響。主要研究結論如下:其一,對于產業結構合理化與高級化,分別以25 438.02元和23 694.54元(2007年價),將城市經濟發展區間劃分為低水平、高水平兩個階段。兩個經濟發展階段內,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化分別表現出積極影響、消極影響。對于產業結構合理化,消極影響的大小為積極影響的1.78倍;對于產業結構高級化,消極與積極影響大小基本一致。其二,全國層面上,人均GDP在2010—2011年間已經跨越了兩個門檻值。城市層面上,截至2020年,多數城市已經跨越了兩個門檻值。

基于上述結論,以調整土地供給策略,推動產業結構優化為政策目標,可以得出以下兩點政策啟示:其一,考慮到全國層面上,人均GDP在2010—2011年間已經跨越了兩個門檻值,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化的積極影響已經轉變為消極影響。因此,應減輕地方政府在土地要素價格形成過程中的扭曲,利用“標準地”供應、長期租賃、先租后讓、彈性年期出讓等政策工具進一步提升工業用地供應的市場化程度,給予商住用地嚴重短缺的中心城市更多的指標傾斜,促進市場供需適配,進而避免資源配置僵化、退化抑制產業結構優化。其二,考慮到截至2020年,276個城市中仍有125個、113個城市尚未跨越產業結構合理化與高級化的門檻值,主要為中西部地區的非省會城市。對于這些城市,地方政府“兩手”供地策略對產業結構合理化與高級化仍具有一定積極作用。對此,應統籌考慮地區差異,避免一刀切的政策安排,按照先東部、后中西部,先一二線城市、后三四線城市的順序,有序地推進地方政府“兩手”供地策略的市場化轉型,進而在最大程度獲取地方政府“兩手”供地策略積極影響的同時,避免其消極影響。

最后需要指出的是,本文并未討論地方政府“兩手”供地策略對產業結構優化的非線性影響在不同類型城市中的差異化表達,將在后續研究中進一步完善。

參考文獻 (References):

[1] 干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J] .經濟研究,2011,46(5):4 - 16,31.

[2] 林毅夫. 經濟結構轉型與“十四五”期間高質量發展: 基于新結構經濟學視角[J] . 蘭州大學學報(社會科學版),2020,48(4): 1 - 8.

[3] 錢金保. 后發經濟體如何成功開放: 從東亞模式到中國道路[J] . 南方經濟,2020(4): 53 - 61.

[4] 唐宇娣,朱道林,程建,等. 差別定價的產業用地供應策略對產業結構升級的影響——基于中國 277個城市的實證分析[J] . 資源科學,2020,42(3): 548 - 557.

[5] 江飛濤. 中國工業發展政策的演進和啟示[J] . 產業經濟評論,2022(2): 5 - 16.

[6] 趙祥,曹佳斌. 地方政府“兩手”供地策略促進產業結構升級了嗎——基于 105個城市面板數據的實證分析[J] .財貿經濟,2017,38(7): 64 - 77.

[7] 葛揚,岑樹田. 中國基礎設施超常規發展的土地支持研究[J] . 經濟研究,2017,52(2) :35 - 51.

[8] 李佳,盧新海,匡兵,等. 工業用地錯配如何影響區域綠色發展[J] .中國土地科學,2021,35(7): 43 - 50.

[9] 呂玉霞,魏建,侯麟科. 中國產業轉型升級的倒逼機制——市場還是政府[J] . 產業經濟評論,2016,15(1):16 - 30.

[10] 彭山桂,張苗,王健. 土地要素價格對城市產業轉型升級的影響及其溢出效應——基于長江三角洲城市群的實證研究[J] . 中國土地科學,2021,35(12): 44 - 53.

[11] YAN S Q, PENG J C, WU Q. Exploring the non-linear effects of city size on urban industrial land use efficiency: a spatial econometric analysis of cities in eastern China[J] . Land Use Policy, 2020, 99.doi:10.1016/j.landusepol.2020.104944.

[12] 蔡昉. 劉易斯轉折點——中國經濟發展階段的標識性變化[J] . 經濟研究,2022,57(1): 16 - 22.

[13] 蔡昉. 生產率、新動能與制造業——中國經濟如何提高資源重新配置效率[J] . 中國工業經濟,2021(5): 5 - 18.

[14] 黃群慧,楊虎濤. 中國制造業比重“內外差”現象及其“去工業化”涵義[J] . 中國工業經濟,2022(3): 20 - 37.

[15] 謝冬水. 土地資源錯配與城市創新能力——基于中國城市面板數據的經驗研究[J] . 經濟學報,2020,7(2):86 - 112.

[16] 閆冰倩,馮明. 服務業結構性擴張與去工業化問題再審視[J] . 數量經濟技術經濟研究,2021,38(4): 42 - 62.

[17] 葉振宇. 中國制造業比重下降趨勢探究與應對策略[J] .中國軟科學,2021(5): 12 - 25.

[18] RESTUCCIA D, ROGERSON R. Misallocation and productivity[J] . Review of Economic Dynamics, 2013, 16(1).doi: 10.1016/j.red.2012.11.003.

[19] 亓壽偉,毛暉,張吉東. 財政壓力、經濟刺激與以地引資: 基于工業用地微觀數據的經驗證據[J] . 財貿經濟,2020,41(4): 20 - 34.

[20] 王博,張耀宇,馮淑怡. 地方政府干預、土地價格扭曲與工業企業生產率[J] . 經濟理論與經濟管理,2021,41(7): 51 - 63.

[21] 蔡思遠,陸軍,毛文峰,等. 土地價格補貼、資本深化與就業吸納不足——來自中國工業企業的微觀證據[J] . 產業經濟研究,2022(2): 27 - 42.

[22] 陳國亮,唐根年. 基于互聯網視角的二三產業空間非一體化研究——來自長三角城市群的經驗證據[J] . 中國工業經濟,2016(8): 76 - 92.

[23] 陳強遠,江飛濤,李曉萍. 服務業空間集聚的生產率溢價: 機制與分解[J] . 經濟學(季刊),2021,21(1):23 - 50.

[24] 劉窮志,岳明陽,夏清華. 科技體制綜合改革能否實現產業結構優化升級 ——來自試點城市的經驗證據[J] . 財貿研究,2020,31(7): 1 - 14,60.

[25] HODGE T R, MCMILLEN D P, SANDS G, et al. Assessment inequity in a declining housing market: the case of Detroit[J] . Real Estate Economics, 2017, 45(2): 237 - 258.

[26] 崔寅,孫鈺. 中國互聯網基礎設施與產業結構優化關系研究[J] . 科技進步與對策,2021,38(13): 64 - 71.

[27] 張旭路,金英君,王義源. 我國教育人力資本結構對產業結構優化升級的研究[J] . 科學決策,2020(2): 24 - 41.

[28] 李曉英. FDI、環境規制與產業結構優化——基于空間計量模型的實證[J] . 當代經濟科學,2018,40(2): 104 -113,128.

[29] 錢先航,曹廷求,李維安. 晉升壓力、官員任期與城市商業銀行的貸款行為[J] . 經濟研究,2011,46(12):72 - 85.

Nonlinear Effects of Local Governments “Dual-Track” Land Supply Strategy on the Optimization of Industrial Structure: An Empirical Analysis Based on the Dual Perspectives of Rationalization and Supererogation

PENG Shangui1, LI Min1, GUO Zhengning1, WANG Jian2, ZHANG Miao1

(1. School of Economics and Management, Shandong Agricultural University, Taian 271018, China; 2. College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

Abstract: The purpose of this study is to use the panel data of 276 prefecture level cities from 2007 to 2020 to analyze the differential impact and its interval effect level of the local governments “dual-track” land supply strategy on the rationalization and supererogation of the industrial structure in different stages of economic development, so as to provide corresponding policy implications for adjusting the land supply strategy and promoting the optimization of the industrial structure. The research method is panel threshold model. The results show that: 1) for the rationalization of the industrial structure, the per capita GDP of 25 438.02 yuan (adjusted for inflation in 2007 prices) is used as the threshold, and the urban economic development level is divided into two stages, i.e., low level and high level. The local governments“dual-track” land supply strategy has both positive and negative effects on the rationalization of the industrial structure, and the magnitude of the negative impact is 1.78 times that of the positive. 2) For the supererogation of the industrial structure, the per capita GDP of 23 694.54 yuan (adjusted for inflation in 2007 prices) is used as the threshold, and the urban economic development level is divided into two stages, i.e., low level and high level. The local governments “dualtrack” land supply strategy has both positive and negative effects on the supererogation of the industrial structure, and the positive and negative impacts are basically the same. 3) At the national level, a transition in the differential impacts of the local governments “dual-track” land supply strategy on the rationalization and supererogation of the industrial structure appeared in 2010-2011. At the city level, for most cities, the positive impact has turned into a negative one. It concludes that local governments “dual-track” land supply strategy has the synchronous and the same direction impact on the rationalization and supererogation of industrial structure, orderly promoting the market-oriented transformation of local governments “dual-track” land supply strategy can maximize the positive impact and avoid its negative impact.

Key words: “dual-track” land supply strategy; industrial structure optimization; panel threshold model; rationalization; supererogation

(本文責編:郎海鷗)