氣概與美學(xué)

袁濟(jì)喜

中國(guó)美學(xué)觀念中的『氣概』是生成于本土并經(jīng)過(guò)現(xiàn)代學(xué)者解讀的概念和范疇。它是從最早的元?dú)庹f(shuō)中發(fā)生的,經(jīng)過(guò)歷代學(xué)者的解析而得以發(fā)展與壯大。『氣概』是中國(guó)美學(xué)區(qū)別于其他國(guó)度的文化特質(zhì),同時(shí)也是與他國(guó)融合互鑒的內(nèi)在動(dòng)力與民族自信。從思想來(lái)源分析,它不僅受儒家思想的滋養(yǎng),同時(shí)也受到道家精神的影響。『氣概』這一觀念在當(dāng)代的傳承與發(fā)展,是中國(guó)美學(xué)研究和文化建設(shè)的重要課題。

『氣概』這一概念的形成,經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的時(shí)期。先秦兩漢是元?dú)鈱W(xué)說(shuō)發(fā)生的時(shí)期,而元?dú)鈱W(xué)說(shuō)奠定了魏晉六朝『氣概』論的大體框架。

在六朝時(shí)期,『氣概』常用來(lái)形容人的氣魄與氣貌。南朝梁沈約《宋書(shū)》記載:『玄謨幼而不群,世父蕤有知人鑒,常笑曰:「此兒氣概高亮,有太尉彥云之風(fēng)。」』北齊魏收《魏書(shū)》有:『李神據(jù)危城,當(dāng)大難,其氣概亦足稱(chēng)焉。』

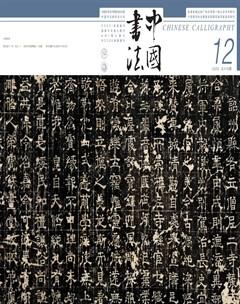

唐代文學(xué)創(chuàng)作以『氣概』雄奇著稱(chēng),明清時(shí)期的詩(shī)評(píng)家即以『氣概』來(lái)評(píng)論唐代文藝的風(fēng)格特點(diǎn)。明代詩(shī)論家胡應(yīng)麟曰:『七言古,初唐以才藻勝,盛唐以風(fēng)神勝,李、杜以氣概勝,而才藻風(fēng)神稱(chēng)之,加以變化靈異,遂成大家。』唐代出現(xiàn)了用『氣概』二字來(lái)評(píng)論書(shū)畫(huà)作品的例子。顏真卿《懷素上人草書(shū)歌序》:『開(kāi)士懷素,僧中之英,氣概通疏,性靈豁暢。精心草圣,積有歲時(shí),江嶺之間,其名大著。』張彥遠(yuǎn)《歷代名畫(huà)記》評(píng)論:『尉遲乙僧……畫(huà)外國(guó)及菩薩,小則用筆緊勁,如屈鐵盤(pán)絲,大則灑落有氣概。』這是正式采用『氣概』一詞來(lái)評(píng)論繪畫(huà)作品的先例。

到了宋代,『氣概』開(kāi)始用來(lái)評(píng)論詩(shī)歌,比如朱熹評(píng)論:『唐明皇資稟英邁,只看他做詩(shī)出來(lái),是甚么氣魄!今唐百家詩(shī)首載明皇一篇早渡蒲津關(guān),多少飄逸氣概!便有帝王底氣焰。』朱熹在這里將『氣魄』與『氣概』并稱(chēng),贊揚(yáng)唐玄宗李隆基的詩(shī)飄逸有氣概,有帝王氣派。宋代陳巖肖《庚溪詩(shī)話(huà)》評(píng)論:『漢高帝《大風(fēng)歌》,不事華藻,而氣概遠(yuǎn)大,真英主也。』同時(shí),宋代藝壇也用『氣概』這一范疇評(píng)畫(huà)。《宣和畫(huà)譜》評(píng)唐代吳道子:『開(kāi)元中,將軍裴旻居母喪,請(qǐng)道子畫(huà)鬼神于天宮寺,資母冥福。道子使旻屏去缞服,用軍裝纏結(jié),馳馬舞劍,激昂頓挫,雄杰奇?zhèn)ィ^者數(shù)千百人,無(wú)不駭栗。而道子解衣磅礴,因用其氣以壯畫(huà)思,落筆風(fēng)生,為天下壯觀。故庖丁解牛,輪扁斫輪,皆以技進(jìn)乎道;而張顛觀公孫大娘舞劍器,則草書(shū)入神;道子之于畫(huà),亦若是而已。況能屈驍將,如此氣概,而豈常者哉!然每一揮毫,必須酣飲,此與為文章何異?正以氣為主耳。』《宣和畫(huà)譜》描述吳道子借助將軍裴旻馳馬舞劍的氣勢(shì),以壯畫(huà)思,落筆風(fēng)生,為天下壯觀。其畫(huà)作的成功得力于氣概不凡。

明代文藝批評(píng)也運(yùn)用『氣概』來(lái)評(píng)論作品,例如胡應(yīng)麟《詩(shī)藪》評(píng)論漢高祖劉邦的詩(shī):『高帝《鴻鵠歌》,是「月明星稀」諸篇之祖,非《雅》《頌》體也。然氣概橫放,自不可及。后惟孟德「老驥伏櫪」四語(yǔ),奇絕足當(dāng)。』明代王世貞《藝苑卮言》評(píng)明人詞:『元有曲而無(wú)詞,如虞、趙諸公輩,不免以才情屬曲,而以氣概屬詞,詞所以亡也。』王世貞認(rèn)為詞當(dāng)以『雅正』為尚,如果純以『氣概』作詞則會(huì)導(dǎo)致詞藝衰亡。可見(jiàn),『氣概』與儒家的『雅正』有著差異。『雅正』是中和之美,而『氣概』是一種沖突之美,是一種主體精神的張揚(yáng)。清代陳廷焯《白雨齋詞話(huà)》:『蘇、辛兩家,各自不同。后人無(wú)東坡胸襟,又無(wú)稼軒氣概,漫為規(guī)模,適形粗鄙耳。』由此可見(jiàn),宋代以來(lái),『氣概』時(shí)時(shí)見(jiàn)諸詩(shī)評(píng)之中,成為一種詩(shī)學(xué)審美范疇。

對(duì)于『氣概』之美的追求,往往伴隨著當(dāng)時(shí)對(duì)于前代審美精神的追尋。南朝齊劉勰《文心雕龍》對(duì)于詩(shī)騷精神與建安文學(xué)氣概的肯定,與他對(duì)于當(dāng)時(shí)文學(xué)精神萎靡不振的批評(píng)有關(guān)。陳子昂對(duì)于漢魏風(fēng)骨與正始之音的向往,也與他對(duì)于初唐詩(shī)風(fēng)頹廢的不滿(mǎn)有直接關(guān)系。晚唐詩(shī)人司空?qǐng)D處在動(dòng)蕩戰(zhàn)亂的年代,內(nèi)心充滿(mǎn)憂(yōu)憤,他將這種心情通過(guò)《二十四詩(shī)品》中的《悲慨》加以抒發(fā):『壯士拂劍,浩然彌哀。蕭蕭落葉,漏雨蒼苔。』又于《雄渾》中歌吟:『大用外腓,真體內(nèi)充。反虛入渾,積健為雄。具備萬(wàn)物,橫絕太空。荒荒油云,寥寥長(zhǎng)風(fēng)。』這也可以說(shuō)是司空?qǐng)D對(duì)于『氣概』的解讀,他試圖通過(guò)喚起那種雄渾與勁健之美來(lái)挽救世風(fēng)。

南宋末年,面對(duì)風(fēng)雨飄搖的江山,嚴(yán)羽在《滄浪詩(shī)話(huà)》中提出了學(xué)習(xí)盛唐之音的主張,他認(rèn)為,學(xué)詩(shī)者首先要掌握正確的門(mén)徑,不然就會(huì)走上歧途。他在《詩(shī)辨》中說(shuō):『夫?qū)W詩(shī)者以識(shí)為主,入門(mén)須正,立志須高;以漢魏晉盛唐為師,不作開(kāi)元天寶以下人物。若自退屈,即有下劣詩(shī)魔入其肺腑之間,由立志之不高也。』他推崇漢魏至盛唐詩(shī)人的作品,而對(duì)于開(kāi)元、天寶之后的詩(shī)人作品則持菲薄的態(tài)度。嚴(yán)羽所處的年代國(guó)力衰弱、士心低迷,嚴(yán)羽所以呼喚漢魏風(fēng)骨與盛唐之音,是為了用昔日的文藝輝煌來(lái)振奮時(shí)代精神,發(fā)泄內(nèi)心的痛苦。在《答出繼叔臨安吳景仙書(shū)》中,嚴(yán)羽說(shuō):『盛唐諸公之詩(shī),如顏魯公書(shū),既筆力雄壯,又氣象渾厚,其不同如此。』嚴(yán)羽所概括的『既筆力雄壯,又氣象渾厚』的盛唐之音,反映了蹈厲發(fā)奮的時(shí)代精神。嚴(yán)羽在《滄浪詩(shī)話(huà)》中,曾對(duì)比盛唐與中唐詩(shī)歌的不同之處:『「李杜」數(shù)公如金翅擘海,香象渡河,下視(孟)郊、(賈)島輩,直蟲(chóng)吟草間耳。』『高(適)、岑(參)之詩(shī)悲壯,讀之使人感慨;孟郊之詩(shī)刻苦,讀之使人不歡。』所鐘情的『李杜』與『高岑』,或雄渾悲壯,或沉著痛快,都是盛唐之音的代表,呈現(xiàn)出特有的『氣概』之美。自他之后,宗唐貶宋便成為一種詩(shī)學(xué)思潮,明清的格調(diào)派便是在嚴(yán)羽以盛唐為法的詩(shī)學(xué)思想影響下產(chǎn)生的。『漢唐氣概』遂成為一種古典審美理想。

『氣概』是中國(guó)美學(xué)的重要特質(zhì),中國(guó)古代固然就有這一概念,但它是經(jīng)過(guò)近現(xiàn)代學(xué)者的詮釋以后才真正激活的。十九世紀(jì)中葉以來(lái),梁?jiǎn)⒊Ⅳ斞浮⒆诎兹A等學(xué)者十分重視中國(guó)美學(xué)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)化,苦心思索與探尋中國(guó)美學(xué)的『氣概』問(wèn)題,發(fā)表過(guò)許多精彩的闡述。系統(tǒng)地總結(jié)這些觀點(diǎn),對(duì)于中國(guó)美學(xué)的『氣概』理念的深化具有重要意義。這一理念不僅僅是以往概念史、范疇史與體系構(gòu)建等的產(chǎn)物,而且更主要是經(jīng)過(guò)近現(xiàn)代思想人物的詮釋而得以復(fù)活的。中國(guó)美學(xué)的『氣概』在當(dāng)代的傳承與發(fā)展,是中國(guó)美學(xué)研究和文化建設(shè)的重要課題。

作者單位:中國(guó)人民大學(xué)國(guó)學(xué)院