600 MW機組引風機及其進出口煙道流場研究

李延偉, 胡善苗, 馬達夫

(1. 國家電力投資集團河南電力有限公司沁陽發電分公司,河南焦作454150;2.東南大學 能源與環境學院,南京 210096;3. 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司,上海 200240)

近年來,隨著國家各類節能環保政策的相繼出臺,煤電機組大力開展了脫硫脫硝工作。因此,對引風機及其進出口煙道進行降阻尤為重要。同時,深入了解引風機與其進出口煙道流場間的相互影響,對提高引風機性能、降低系統阻力、節約廠用電等具有重要的意義[1-2]。

目前,關于引風機及其進出口煙道流場與性能耦合的研究較少,并且多為單一方面的研究。已有的研究大都僅考慮引風機本體,風機邊界條件假設為風機進口速度或質量流量均勻,未考慮實際運行過程中引風機進出口煙道對風機邊界條件的影響;大多研究僅考慮進出口煙道區域,忽略風機內部流場特征及其對整個煙道流場的影響[3-5]。對于引風機進出口煙道,其幾何特征不僅會影響鍋爐風煙系統的阻力,而且會影響引風機的運行狀態。同時,引風機進出口煙道流場分布不均會影響引風機的穩定運行,嚴重時會造成引風機異常振動,進而對機組運行的可靠性和安全性產生不良影響[6-7]。

將引風機放入整個煙道系統中,對引風機及其進出口煙道的整體進行全三維數值模擬計算,研究引風機性能和煙道流場的變化,以使其更符合實際工程應用情況。同時,以此為基礎可挖掘進出口煙道外部幾何特征與煙道流場和引風機性能之間的聯系,了解煙道流場紊亂的原因,具有實際指導意義與工程應用價值。

筆者利用計算流體力學(CFD)技術對雙級動葉可調軸流風機及其進出口煙道的流場與性能進行數值模擬研究,為引風機及其進出口煙道流場優化的數值模擬提供更加準確可靠的理論依據,進而為軸流引風機的優化設計提供改進方向。

1 設備概況

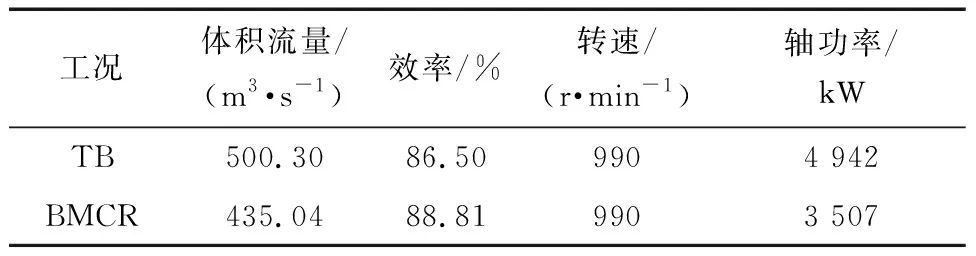

某電廠600 MW機組配備2臺引風機,引風機采用雙級動葉可調軸流風機。引風機設計參數見表1(TB工況為風機最大工況,BMCR工況為鍋爐最大連續蒸發量工況),電動機額定功率為5 200 kW。

表1 引風機設計參數

模型自除塵器出口至脫硫塔進口,包含引風機和煙道系統,將其稱為全煙道系統。因為單臺機組兩側除塵器出口至脫硫塔進口的煙道布置完全對稱,所以僅選取一側煙道進行建模計算。

2 數值模擬

2.1 模型建立

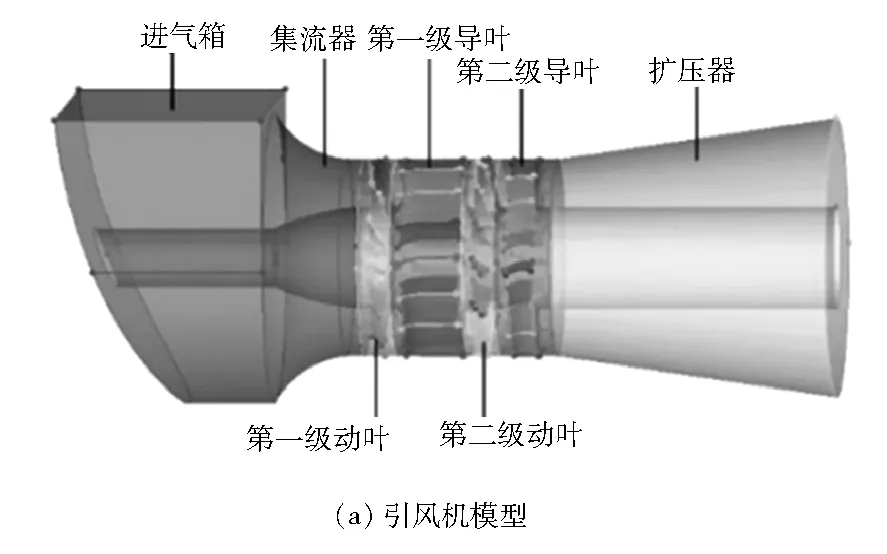

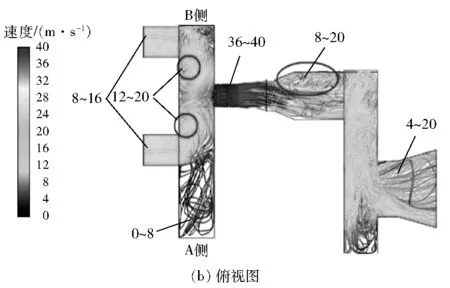

采用三維掃描儀對引風機葉片的外形等進行數據采集,利用三維建模軟件建立引風機三維整機全流道模型,煙道通流部分的幾何特征根據施工圖紙按照1∶1進行建模[8-9]。引風機模型和全煙道系統模型見圖1。在滿足工程要求的前提下,為便于建模與模擬,對全煙道系統進行如下假設:(1)將煙氣視為不可壓縮牛頓流體,定常流動;(2)假設除塵器出口煙氣速度分布均勻;(3)忽略煙道中支撐桿等對流場影響較小的內部構造的影響[10-11]。

圖1 引風機模型和全煙道系統模型

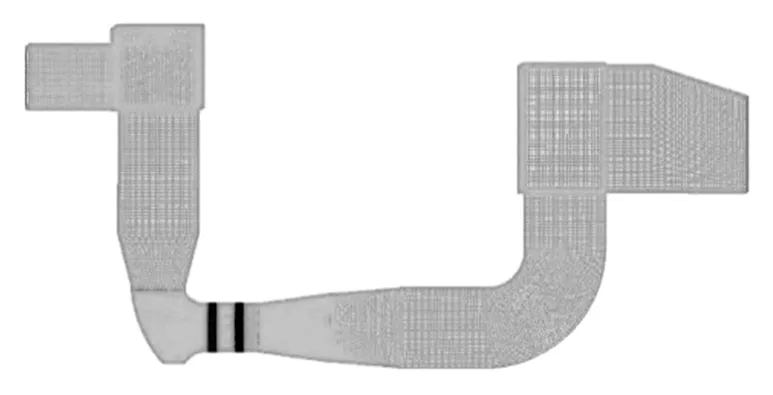

采用六面體結構化網格劃分引風機進出口煙道,根據引風機的結構特征,將其分為進氣區、動葉輪區、導葉輪區和擴壓區等區域[12-13]。考慮到葉片的結構復雜性,首先對動葉輪區、導葉輪區進行單流道網格劃分,然后將得到的單流道模型網格繞中心軸旋轉復制生成全流道結構網格。進出口煙道與引風機之間通過Interface面進行信息的交換傳輸[14]。對于煙道壁面等速度梯度較大的區域采用網格加密處理,首層網格高度為5 mm,網格增長率為1.2,模型最大網格尺寸為500 mm。將風機全壓、效率和煙道壓力損失作為特征參數,進行網格無關性驗證,最終確定網格數量為1 600萬(見圖2)。

圖2 全煙道系統網格圖

2.2 邊界條件

將除塵器出口、脫硫塔進口分別作為模型進口、出口,同時將邊界條件設置為均勻速度進口、壓力出口;風機內部旋轉區和靜止區之間采用多參考系模型進行耦合計算,不同區域之間通過Interface面進行連接。選擇RNGk-ε湍流模型,采用標準壁面函數,應用SIMPLE算法求解壓力-速度的耦合方程,方程源項中的壓為項采用PRESTO!差分格式,對流項、擴散項及湍流黏性系數均采用一階迎風格式離散[15-16]。當殘差小于10-4,并且流場中監測點參數波動小于3%時,認定計算收斂。

3 模擬驗證

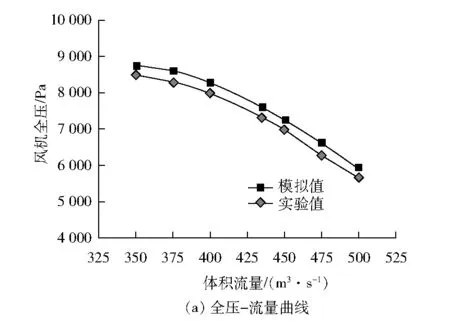

需要對數值模擬得到的計算結果進行準確性驗證,根據電廠提供的設計參數,對引風機動葉葉頂安裝角為32.0°時的性能參數進行模擬驗證。圖3為引風機運行特性曲線。

圖3 引風機運行特性曲線

由圖3可得:數值模擬得到的曲線與廠家提供的曲線的變化趨勢基本一致,并且兩者較為吻合。但是,在模擬中,建立模型與選擇數值計算方法時均進行了一定程度的簡化,因此數值模擬計算結果和實驗結果之間存在一定偏差。在BMCR工況下,數值模擬計算得到的風機全壓為7 620 Pa,效率為85%,而實驗中風機全壓為7 350 Pa,效率為88.8%,風機全壓和效率的模擬值與實驗值的平均相對誤差分別為3.6%與4.3%,誤差較小。因此,認為模擬結果能較準確地反映引風機的實際運行性能,可采用該數值計算方法對引風機運行特性及內部流場特征進行分析研究。

4 結果分析

4.1 引風機運行特性與內部流場特征分析

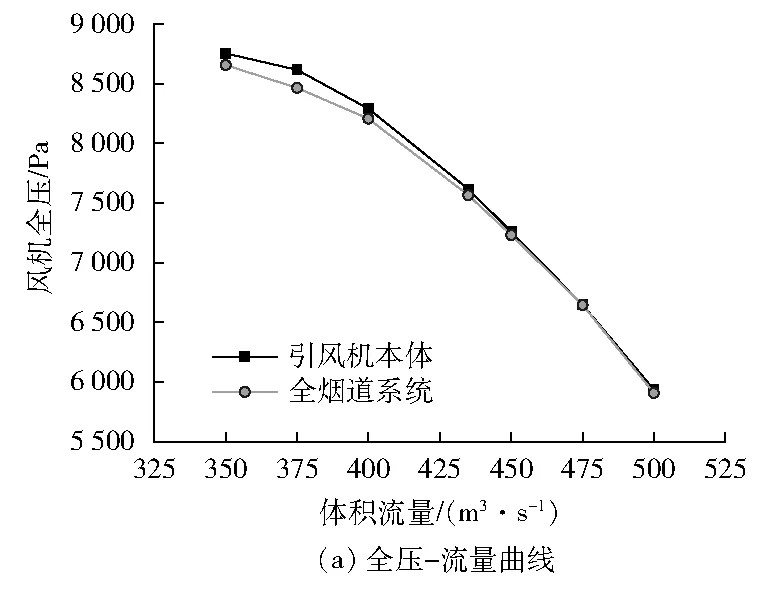

圖4為數值模擬得到的引風機運行特性曲線。由圖4可得:全煙道系統與引風機本體的風機運行特性曲線的趨勢一致。在一定的動葉葉頂安裝角下,全壓隨體積流量的增大而減小,效率隨體積流量的增大先增大后減小;對比全煙道系統與引風機本體的風機運行特性曲線,全煙道系統在小流量工況下風機的全壓與效率均有所降低,而全煙道系統在大流量工況下風機的全壓與效率幾乎重合。這說明引風機進出口煙道對于小流量工況下的風機性能具有一定的影響。

圖4 引風機運行特性曲線對比

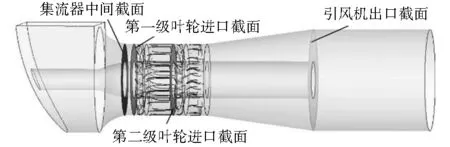

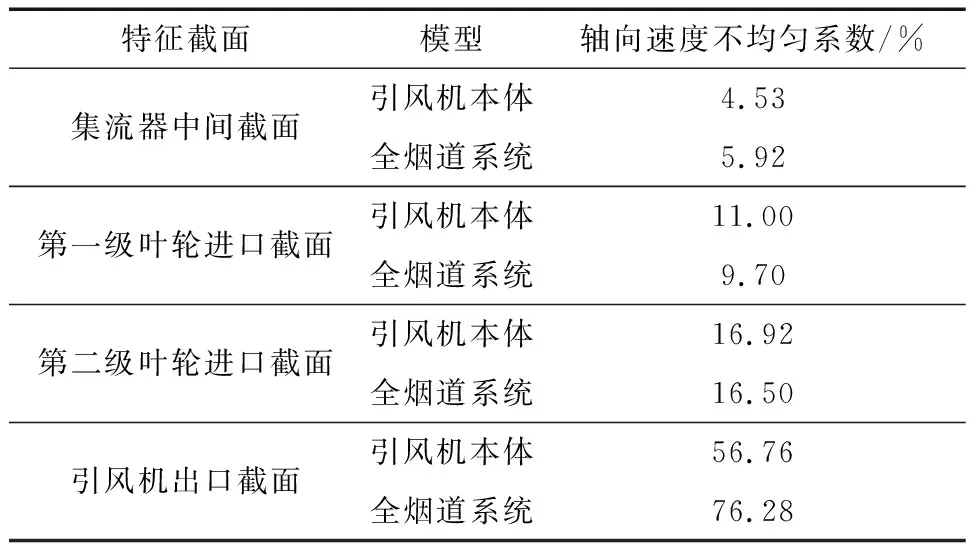

為研究引風機本體及全煙道系統的流場特征,選取引風機部分截面進行分析[17-18],各特征截面位置見圖5,表2為各特征截面的軸向速度不均勻系數。

圖5 引風機本體及全煙道系統的特征截面位置

表2 各特征截面軸向速度不均勻系數

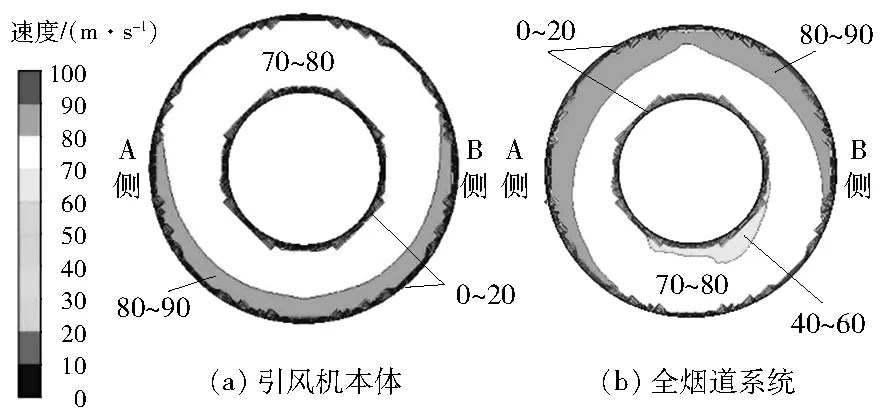

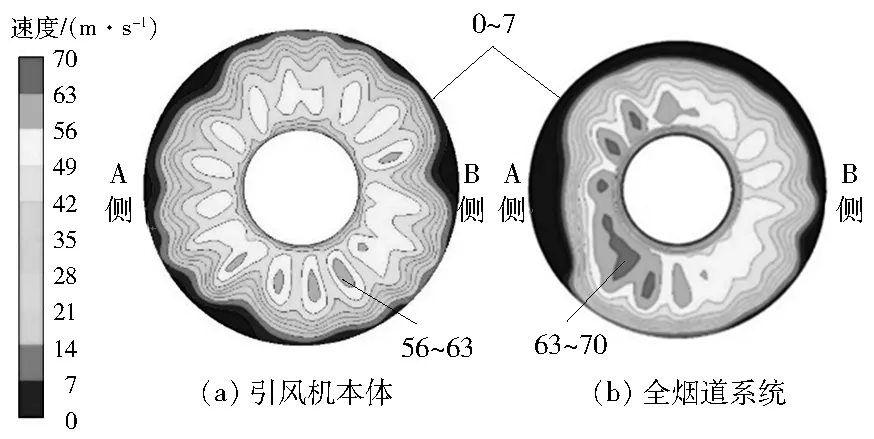

圖6為BMCR工況下集流器中間截面的軸向速度分布云圖。由圖6可得:對于引風機本體與全煙道系統,集流器中間截面的軸向速度分布呈上下相反趨勢。對于引風機本體,氣流經進氣箱90°折角彎頭后,受到一定的慣性作用,在下側有所積聚,因此軸向速度較高。對于全煙道系統,集流器中間截面軸向速度在上、下兩側分布不均勻,上側近機殼的大部分區域軸向速度較高,這主要是因為氣流受到引風機進口煙道紊亂流場分布與葉輪旋轉作用的雙重影響,流場產生相互干涉。軸向速度不均勻系數從引風機本體的4.53%增加至全煙道系統的5.92%,軸向速度分布均勻性降低。

圖6 集流器中間截面的軸向速度分布云圖

圖7為BMCR工況下引風機出口截面的軸向速度分布云圖。由圖7可得:與引風機本體相比,全煙道系統的引風機出口截面的軸向速度分布更不均勻,軸向速度不均勻系數從引風機本體的56.76%增加至全煙道系統的76.28%。全煙道系統沿周向近機殼區域存在大面積的低速渦流區,氣流充滿度不高,主要集中在旋轉軸附近;同時,氣流先經過動葉輪旋轉加速,雖然后續經過導葉輪的整流作用,但是仍存在較大速度梯度,使得擴壓器區域的氣流沿軸心有所偏轉,在A側存在部分高速區。綜上可知,引風機內部流場特征受引風機進出口煙道流場分布的影響,在對引風機內部流場特征進行分析時,應充分考慮引風機及其進出口煙道流場的干涉作用。

圖7 引風機出口截面的軸向速度分布云圖

4.2 進出口煙道流場分析

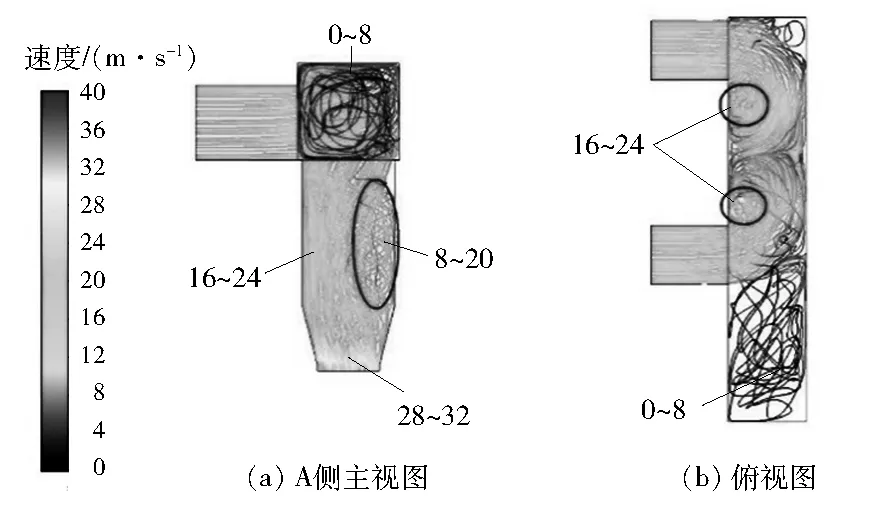

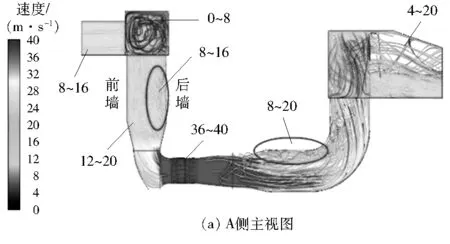

通過模擬BMCR工況下的無引風機進出口煙道和全煙道系統的流場,分析引風機內部流動特征與進出口煙道流場間的干涉。圖8、圖9分別為無引風機進口、出口煙道流線,圖10為全煙道系統流線。

圖8 無引風機進口煙道流線圖

圖9 無引風機出口煙道流線

圖10 全煙道系統流線

對比圖8與圖10可得:在不考慮引風機的情況下,引風機進口煙道除塵器出口兩側氣流對流匯沖,在水平煙道形成大范圍的旋渦區,流場較為紊亂,導致進出豎直煙道的氣流相互纏繞,靠近后墻側的氣流充滿度較低(見圖8中圓圈部分);對于全煙道系統,引風機進口煙道經對流匯沖后的流場依然較為紊亂,但是水平煙道的旋渦區明顯減小,豎直煙道的氣流充滿度得到提高。因此,在無引風機進口煙道流場模擬中,不考慮后續引風機的模擬結果比實際流場分布情況更差,煙道與引風機串聯后,進口煙道的流場得到一定程度的改善。

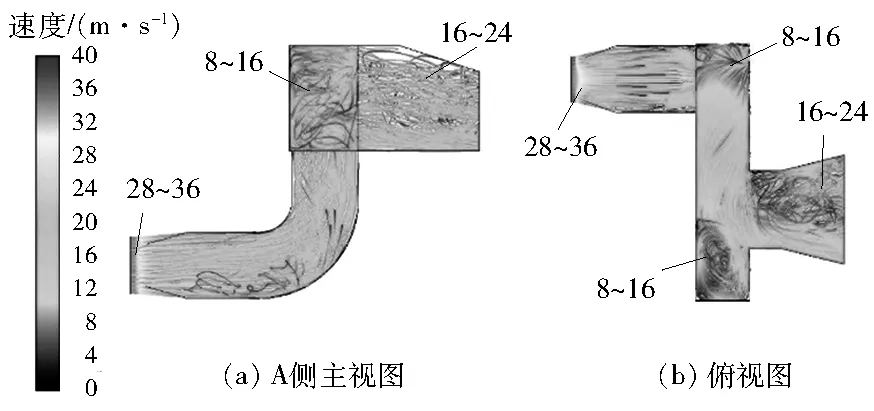

對比圖9與圖10可得:在不考慮引風機的情況下,假設引風機出口氣流分布均勻,引風機出口煙道氣流充滿度較高,流線較為平滑流暢;而對于全煙道系統,氣流經引風機動葉輪的旋轉加速作用到擴壓器出口,流場的不均勻性得到進一步發展,經90°折角彎頭后氣流主要集中在A側煙道,B側煙道存在部分空區,出口煙道氣流充滿度低,形成大面積低速旋渦區(見圖10中圓圈部分)。因此,在實際運行中,引風機內部流場對出口煙道具有較大的影響,在對引風機出口煙道流場進行優化改造時,應充分考慮引風機出口速度的分布情況。

為研究進出口煙道的流場特性,選取進出口煙道內部分截面進行分析[19-20],各特征截面位置見圖11。

圖11 特征截面位置

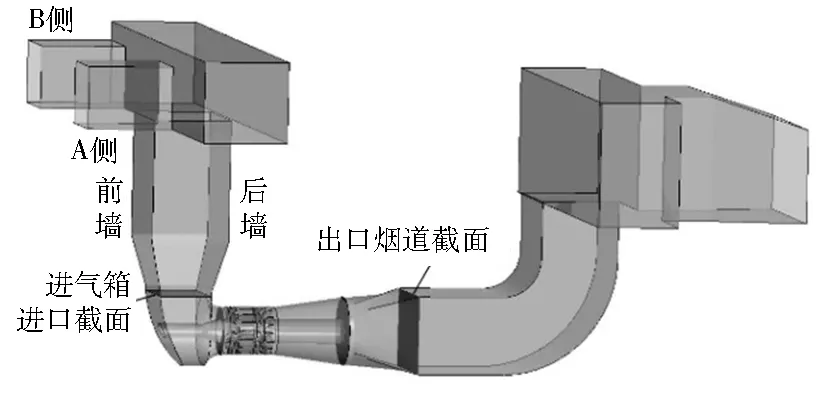

圖12為進氣箱進口截面的軸向速度分布云圖。由圖12可得:無引風機進口煙道數值模擬時,進氣箱進口截面的軸向速度分布不均勻,軸向速度不均勻系數為29.68%,在后墻側軸向速度相對較小,這主要是因為豎直煙道后墻側氣流的充滿度不高;對于全煙道系統,進氣箱進口截面A、B側的軸向速度呈對稱分布,從后墻側到前墻側呈梯度減小。氣流經進氣箱進入水平集流器時,由于慣性作用,在后墻側中間形成局部高速區;最高軸向速度達到50 m/s,軸向速度不均勻系數為19.21%,速度分布均勻性有所提高。全煙道系統的引風機內部流場特征對引風機進口煙道的流場具有一定的改善作用,在引風機進口煙道流場進行優化改造時,忽略引風機的影響會使計算結果與實際情況存在一定偏差。

圖12 進氣箱進口截面的軸向速度分布云圖

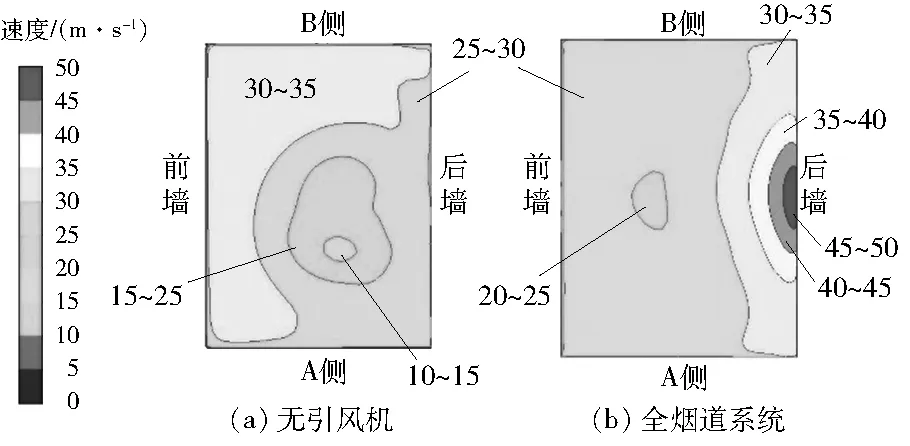

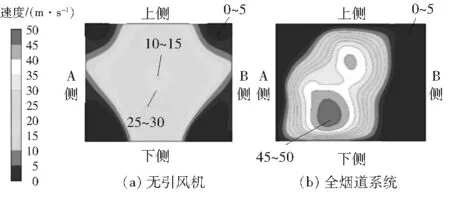

圖13為出口煙道截面軸向速度分布云圖。由圖13可得:出口煙道截面軸向速度分布極不均勻,在煙道壁面附近存在大面積的空區,氣流充滿度較低。對于無引風機煙道,氣流在煙道中部分布得較為均勻,但是在煙道四角存在空區。對于全煙道系統煙道,氣流主要集中在煙道中間近A側區域,B側空區范圍擴大,并且在靠近煙道下側存在局部高速區,一方面是受引風機出口速度分布的影響,另一方面是因為出口煙道中氣流從水平煙道流經90°折角彎頭進入豎直煙道爬升時,慣性作用造成主流煙氣與上壁面分離,氣流主要分布在煙道下側。引風機出口軸向速度分布不均勻,會使不均勻氣流向煙道下游繼續發展,進而擾亂引風機出口煙道的流場。

圖13 出口煙道截面的軸向速度分布云圖

因此,在對引風機出口煙道進行優化改造時,假設模型進口速度分布均勻是不合理的,需要充分考慮引風機內部流場對出口煙道流場的影響。

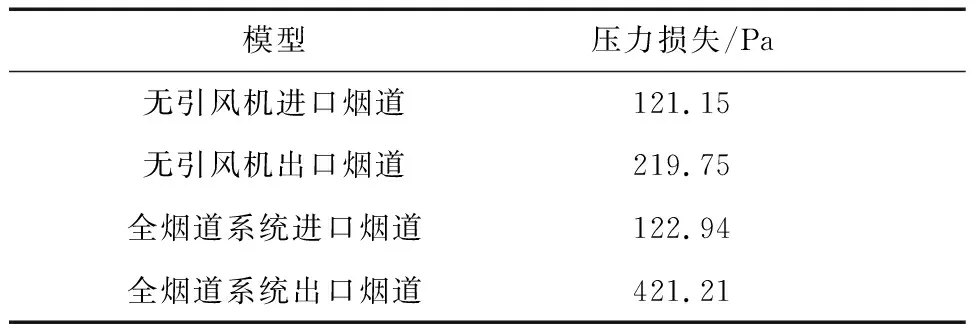

計算無引風機和全煙道系統的進出口煙道的壓力損失,得到的結果見表3。全煙道系統的進口煙道的壓力損失沒有明顯變化,而出口煙道壓力損失大幅增加,由219.75 Pa增加至421.21 Pa,說明引風機內部流場對進口煙道的影響較小,但對出口煙道會產生顯著的影響。

表3 進出口煙道壓力損失

5 結語

(1) 引風機的內部流場與其進出口煙道的流場相互影響。小流量工況下,相比于引風機本體,全煙道系統下全壓與效率均有所降低;引風機及其進出口煙道的流場干涉作用會在一定程度上降低引風機內部流場的均勻性。

(2) BMCR工況下,引風機內部流場特征有利于改善進口煙道流場的均勻性,但是會加劇出口煙道的能量損耗,擾亂出口煙道的流場。因此,在對引風機進出口煙道流場進行分析時,應充分考慮引風機內部流場的影響。