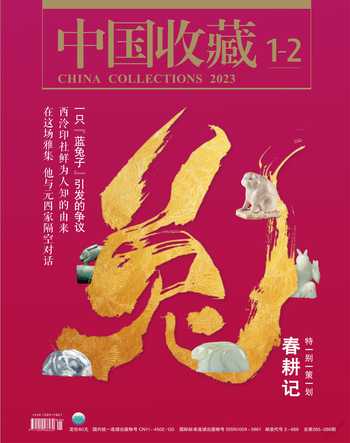

生活是為了迎來春天和希望

陳博君

在歷代文人眼中,春耕不僅是一項農事,更代表著播種新的希望,因此是一個永遠值得謳歌的主題。

在人們的印象中,最經典的春耕畫面,應該是在廣袤的田野中,辛勞的農人揮鞭趕牛犁田的場景。但有意思的是,若對歷朝歷代有關春耕的繪畫作品進行廣泛的研究,你就會意外地發現,有些畫作呈現給我們的其實并非大家腦海中最經典的春耕景象。這些出人意料的春耕圖,無聲地流露著畫家們獨特的心境和不同的志趣。

元末明初畫家王蒙創作的《谷口春耕圖》,就是這樣一幅別開生面的春耕景象。此圖以大篇幅描繪層巒疊嶂的遠山和松林茅廬溪岸的近景,乍一看就是一幅意境深幽的山水風光圖。但細細觀之,又可見遠處的山腳下有一小片平疇,有農人隱約在其間躬耕勞作,因此這顯然又不是一幅普通的山水風光。

王蒙在畫上題詩曰:“山中舊是讀書處,谷口親耕種秫田;寫向畫圖君取貌,只疑黃鶴草堂前。”道明了圖中所描繪的,是當年他在杭州臨平黃鶴山中隱居的情景。不過,這里的“谷口”應該是一語雙關的,除了直指其隱居的黃鶴山谷口外,顯然還與另一個“谷口春耕”的典故有關。那則典故說的是西漢末年,有一位名叫鄭子真的隱士避居于陜西云陽谷口,面對大將軍王鳳的禮聘不為所動,被世人贊為“谷口子真”,“谷口”也由此成了耕讀不仕、修道不屈的象征。毫無疑問,王蒙在這樣一幅山水風光圖中點綴性地加入春耕的畫面,其實是在借谷口春耕的典故,抒發自己對隱逸生活的流連。故此畫作雖名為“春耕圖”,其實更是一幅隱居生活圖。

問題是,生活在有山有水的谷口,用溪畔垂釣或者籬邊采菊不是更能反映出恬淡悠然的隱居狀態嗎?為什么王蒙要專門畫出春耕的場面呢?原因很簡單,隱居并不只是風花雪月,更是一種實實在在的生存方式。即便是身處世外桃源,也得首先解決最基本的溫飽問題,這才是作為隱士的王蒙心目中最真實的隱居生活。

明代書畫家沈周也是一位隱世達人,一生過著散淡的田園生活,從未參加過科舉考試。不過相比前輩王蒙來說,他的隱世姿態顯然更加樸實、更接地氣,這從他的畫作《柳外春耕圖》即可見一斑。

在這幅生活氣息濃郁的春耕圖中,我們沒有看到標志性的耕牛和犁耙,卻看到了另一番熟悉而又親切的畫面:蜿蜒曲折的水石岸邊,柳樹正孕育著新芽;沿岸修筑的木柵欄內,三位菜農正在地里一邊勞作一邊攀談。清新而又淳樸的畫面,向觀者無聲地傳達著畫家的心聲:春耕并不僅僅是那種扶犁策牛的火熱景象,在自家后院的菜地里靜靜地除草、施肥,同樣是在耕耘春天、播種希望。這就是一種大隱隱于市,小隱隱于野的姿態,只要擁有超然豁達的人生態度,不必非要避走深山幽谷,即便在鄉村田間也一樣能獲得心靈的寧靜。

除了這些用獨辟蹊徑的視角來展現春耕主題,并借此抒發自由情懷、表達處世態度的春耕圖外,清朝還有不少“人物錯位”的春耕圖,也比較惹人注目。

按說,春耕的主角理應是農人,但這些出自清朝宮廷畫家的春耕圖,盡管所展現的春耕場景都很傳統、很經典,幾乎都有趕牛拉犁耕田的畫面,可圖中占據主導位置的人物,卻并不是扶犁趕牛的農人,而是達官貴人甚至帝王將相。如乾隆年間宮廷畫家金廷標的《春野新耕圖》,為我們呈現了稻田農事連塍春作的鬧忙景象,畫面中有人在揮鋤翻地,有人在挑糞施肥,有人在躬耕插秧,但圖中最醒目的,并非這些正在勞作的農人,而是從小樹林中策馬緩緩走向農田的官員,以及另一位站在橋上觀望農田的權貴。再如清朝版本眾多的《耕織圖》,均展現了天子親自下地參與農事耕作的場景,尤其是在宮廷畫師精心繪制的《雍正御制耕織圖》中,即位前的四王爺愛新覺羅·胤禛更是化身為農夫,親自下地耘田、播種、插秧、施肥。

盡管這些春耕圖都出自宮廷畫家之手,難免帶有一些歌功頌德的成分,但不可否認的是,通過對官員乃至帝王介入農事的描繪,這些春耕圖也向民眾明確地傳達了“國以糧為本,民以食為天”這樣一種重要而樸實理念。

如此看來,無論避居山林的隱士、躬耕田間的鄉民,抑或是身份尊貴的官員乃至帝王,在對待春耕這件充滿生機和希望的事情上,認識都是清醒的,態度也都是積極的。因為大家都知道,糧食是生存的基礎,只有好好地活著,才能迎來春天和希望。