數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響

范翔宇 盧新海 劉進進

摘要:研究目的:基于2006—2020年285個地級市面板數據,探究數字經濟發展如何影響城市土地綠色利用效率,以及基礎設施建設在其中發揮的調節效應。研究方法:多期雙重差分方法、三重差分方法與門檻模型。研究結果:(1)數字經濟發展對城市土地綠色利用效率具有顯著促進作用。(2)這種促進作用存在明顯的區域異質性和批次異質性,數字經濟發展對中部地區和第二批試點的城市土地綠色利用效率提升影響更為顯著。(3)當前,基礎設施建設對數字經濟發展和城市土地綠色利用效率主要呈負向調節效應,信息基礎設施建設負向影響最大,交通基礎設施建設次之,能源基礎設施建設最末。(4)基礎設施建設對數字經濟發展和城市土地綠色利用效率的調節效應具有“由邊際效益遞增到邊際效益遞減”的單門檻非線性特征。研究結論:促進具有技術嵌入和環境賦能作用的數字經濟發展,對提升中國城市土地綠色利用效率具有重要意義;基礎設施建設作為數字經濟發展的重要基礎,其水平提升和效益轉化還有待重視和加強。

關鍵詞:數字經濟;基礎設施;土地利用綠色效率;雙重差分;調節效應;門檻模型

中圖分類號:F49,F124 文獻標志碼:A 文章編號:1001-8158(2023)05-0079-11

基金項目:國家社科基金后期資助重點項目(21FGLA003);中央高校基本科研業務費資助(2022WKZDJC003)。

中共十八大以來,中國經濟社會各項事業在發展中牢固樹立了“綠色發展”理念并將其作為主要行為準則和實踐邏輯[1]。數字經濟作為當前中國經濟發展中最活躍的領域,以數據為核心投入要素,打破傳統要素市場束縛,逐步扭轉高耗能、高污染、高碳排放的經濟增長方式,驅動經濟轉型、技術創新和產業變遷,在促進綠色發展方面展現出強勁動力[2-4]。已有大量文獻與實踐經驗表明,數字經濟的發展能夠引發從生產要素到生產力再到生產關系的全面綠色變革[5],顯著提升中國工業綠色全要素生產率[6]、綠色經濟效率[7]、生態效率[8]等,賦能城市綠色經濟增長[9]、城市綠色發展[10]以及綠色高質量發展[11]。

土地利用作為經濟活動在國土空間上的映射[12],貫穿數字經濟活動的源頭、過程與末端。伴隨數字經濟的綠色發展效應在社會經濟各領域中持續擴散和廣泛滲透[11],土地這一傳統生產要素的集約利用效率和可持續發展水平也必然會在與新興數據要素的聯動互通中受到影響。由此,城市土地綠色利用效率便不僅是中國區域可持續發展和生態文明建設的重點主題[13],也是評判地區綠色發展成果的基本參考[14],還成為反映數字經濟綠色發展效應在土地要素領域的滲透水平的重要依據。然而遺憾的是,鮮有文獻對城市土地綠色利用效率如何受到數字經濟發展影響這一問題提供確切的證據。部分學者初步探索了數字經濟發展與城市土地利用之間的關系,其多側重于數字經濟對土地利用結構和空間形態演化[15-16]、土地流轉[17-18]和土地管制[19]等土地結構形態和土地經濟管理層面的研究,未在土地利用效率層面關注到數字經濟與土地要素的互動,更缺乏對數字經濟發展如何影響城市土地綠色利用效率的探討。鑒于此,本文試圖對這個問題做出回答。

值得關注的是,雖然數字經濟發展能夠在一定程度上克服資源配置低效和環境污染問題[8],但其有效性卻高度受制于起著底層支撐作用的基礎設施建設狀況[20]。在長期政策實踐中,中國基礎設施建設也始終被放置在數字經濟發展布局的優先地位。2015年,“十三五”規劃首次在國家頂層設計層面提出實施國家大數據戰略以布局數字經濟,特別強調要統籌國家大數據平臺,加強數據中心、物流等基礎設施建設。2021年,國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》,再次強調基礎設施建設,要求加快建設信息網絡基礎設施,有序推進能源、交通運輸和物流等領域基礎設施建設與改造。相關研究中,學者們也普遍將基礎設施建設列為理解和評判數字經濟發展水平的重要微觀基礎[21-22],認為完善的基礎設施為中國數字經濟發展提供了重要發展機遇[23]。那么,數字經濟發展對于城市土地綠色利用效率,是否也會受基礎設施建設狀況影響,進而影響數字經濟發展在推動城市土地綠色利用效率提升中的有效性和持續性呢?

日新月異的數字技術使得數字經濟的涉及范圍迅速擴張,但一個普遍認可的觀點是:數字經濟具體表現為由電子商務或為電子商務引起的貿易行為制造、供應電子產品和服務的經濟過程[24]。2011年、2014年和2017年國家發展改革委會同有關部門先后組織開展了國家電子商務示范城市試點建設,該政策體現國家對數字時代電子商務等戰略性新興產業發展議題的重要關注,是制度推進數字經濟發展的重要舉措,為本文回答上述問題提供了難得的準自然實驗。本文試圖借助國家電子商務示范城市這一試點,利用2006—2020年285個地級市的面板數據,采用多期雙重差分方法、三重差分方法和門檻模型考察數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響,以及基礎設施建設對數字經濟發展影響城市土地綠色利用效率的調節效應,以期為政策改進提供理性決策依據。

1 理論分析

1.1 數字經濟發展與城市土地綠色利用效率

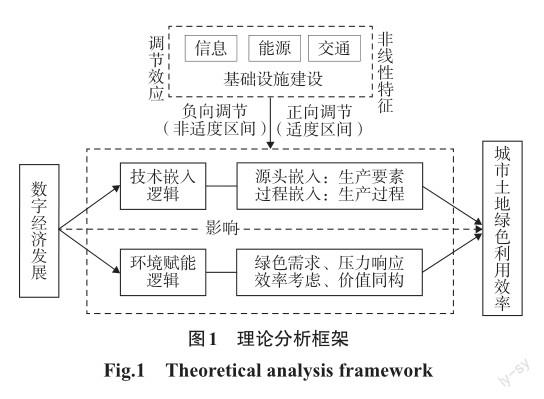

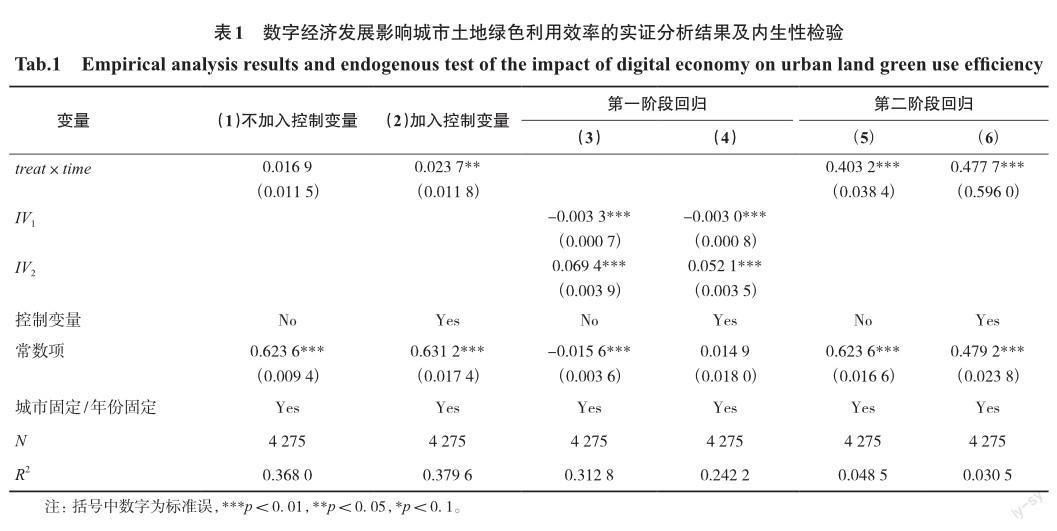

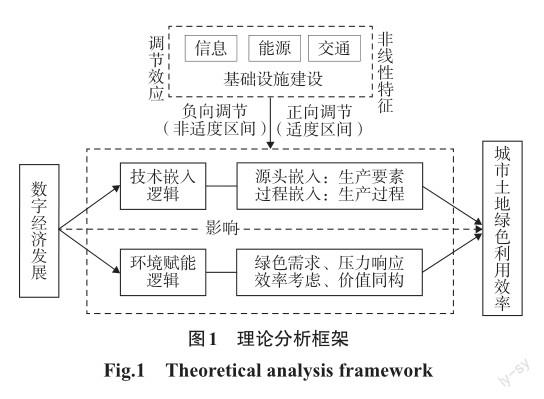

在移動互聯網技術不斷迭代更新,數字產業化和產業數字化齊頭并進,數字經濟全面鋪開的背景下,數字經濟發展對于城市土地綠色利用效率表現出一定的正效應,主要表現為技術嵌入邏輯和環境賦能邏輯。

其一,技術嵌入邏輯可分為兩個方面。一是面向生產要素的源頭嵌入。數字經濟依托物聯網、大數據、云計算和人工智能等新技術應用,通過數據要素從源頭上對土地要素產生影響,包括數據分析土壤、土地利用中所需要更新的生產要素,以及物理作用于土地要素并提升土地要素本身投入效率[5]。同時,數字技術的零邊際成本優勢將放大數據要素的規模經濟和范圍經濟,加速數據要素與土地要素的關聯化、復雜化、精細化和網絡化。這種要素互動將削減生產生活經營中的土地要素稀缺性約束[25],帶來綠色全要素生產率的快速增長[5]。二是面向生產過程的過程嵌入。相比傳統經濟,數字經濟在生產過程中能夠借助通信技術和信息網絡大范圍地降低人類生產生活對時間和空間的依賴,單位土地同時出現居住、工作和休閑多種功能,土地利用功能呈兼容趨勢[26],土地利用的集約化和立體化程度提高,使得城市土地利用效率和可持續發展水平顯著提升[27]。

其二,環境賦能邏輯。數字經濟塑造的環境力量將賦能城市土地利用中的綠色需求、壓力響應、效率考慮和價值同構,有效形塑城市土地綠色利用效率的能力。一是數字經濟創造了新型消費主客體和綠色市場環境,通過綠色低碳產品生產強化了生態與經濟相協調的土地利用需求[10]。二是數字經濟具備高度信息汲取能力,能夠有效整合土地利用相關生態環境數據信息到環境保護相關部門系統,通過不斷強化的環境監管,大幅降低土地利用中生態風險環境的復雜性和不確定性,緩解環境壓力。三是數字經濟以數據互聯互通和開放共享為發展前提,使得“梅特卡夫法則”主導下的網絡效應完全發揮[28],極大提升了單位土地要素投入的幾何收益并降低土地利用綠色效率損耗。四是數字經濟的綠色價值導向通過經濟活動滲透到經濟社會發展各個方面,塑造了區域范圍內綠色利用的價值主張和統一認知,城市土地要素服從于環境力量而在利用模式、結構和理念上尋求一致性,促進生態經濟協調發展,激發城市土地綠色利用效率增長。

1.2 基礎設施建設的調節效應

數字經濟發展作用的發揮在很大程度上取決于當地基礎設施建設狀況,主要包括信息、能源和交通三類基礎設施[29]:數據中心、5G網絡和物聯網等信息基礎設施是數字經濟及技術應用的基礎;這些信息基礎設施使用具有較高的電力消費依賴性,使得數字經濟發展是建立在電力能源使用基礎上的[30];而便利的交通基礎設施建設可為數字經濟發展提供良好市場環境[31]。一般而言,基礎設施建設越完備,越有利于提升當地要素吸納能力和資源配置效率,帶動社會經濟全方位發展。因此,各類基礎設施建設可能對數字經濟發展作用于城市土地綠色利用效率產生正向調節效應。但是,同樣是準公共產品,相比傳統基礎設施,數字經濟發展所需信息基礎設施的公共產品屬性較弱,競爭性更加明顯,更加尊重市場規律[32];在能源基礎設施建設方面,地方在推動數字經濟發展時往往要考慮能耗限制、用電成本等多方面瓶頸性問題;而交通基礎設施在為數字經濟發展提供運輸服務的同時,也伴生高污染高排放和生態景觀破碎等負面影響。這意味著數字經濟發展背景下,基礎設施建設狀況的調節效應會更為復雜,可能具有“非線性”特征。當基礎設施建設水平處于適度區間階段,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的提升能發揮出較為有效作用,即基礎設施建設的完善有利于數字經濟發展促進城市土地綠色利用效率提高;反之,基礎設施建設將加劇低效率的粗放式增長格局,其調節效應可能會存在邊際效應遞減,呈負向影響。因此,基礎設施建設在數字經濟發展影響城市土地綠色利用效率中存在非線性調節效應。理論分析框架如圖1所示。

2 研究設計

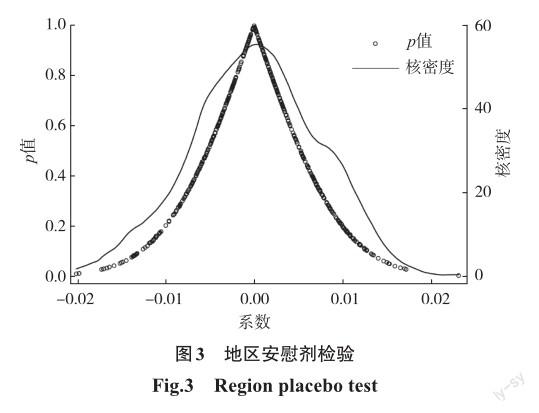

2.1 模型設定

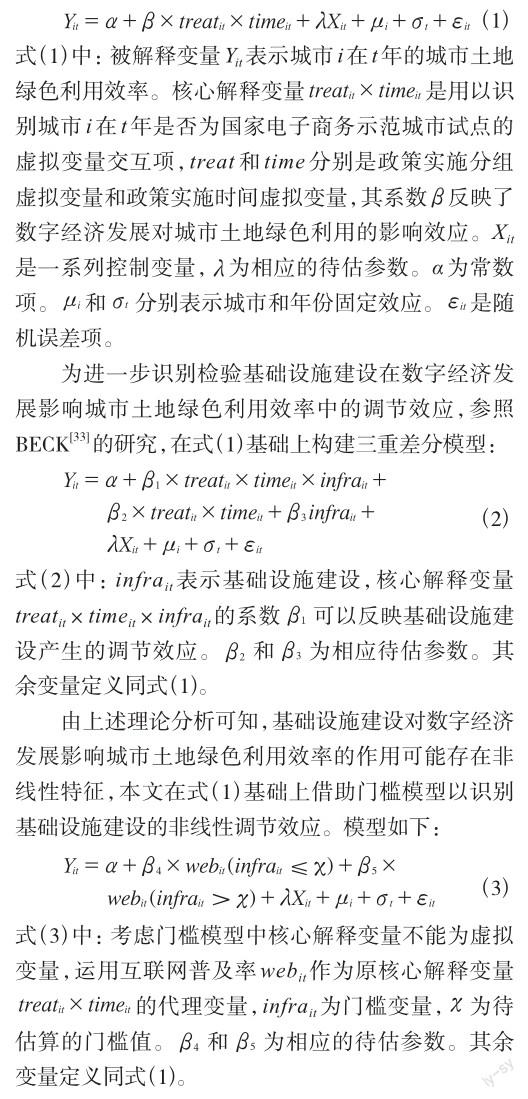

本文以國家電子商務示范城市試點為研究對象,分析數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響,并探究基礎設施建設在其中發揮的作用。首先,本文充分考慮該試點政策在地區和時間兩個層面的差異,采用多期雙重差分方法(difference-in-differences,DID)來識別數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響。模型構建如下:

2.2 變量定義

(1)被解釋變量。本文被解釋變量為城市土地綠色利用效率。城市土地綠色利用效率是以綠色發展理念為指導,衡量資源利用效率最大化、環境壓力最小化及生態經濟協調發展等多重目標實現程度的重要指標[34]。參照已有研究[34],從投入—產出—非期望產出三個維度構建指標體系。投入指標分別選取建成區面積、第二和第三產業從業人員數以及城市固定資產投資額代表土地、勞動和資本投入要素;產出指標分別選取第二和第三產業增加值、公共財政收入、建成區綠化覆蓋率,考慮經濟、社會產出的同時,兼顧城市土地綠色利用效率的綠色產出;在非期望產出方面,選取基于熵值法對工業二氧化硫排放量、工業廢水排放量和工業煙粉塵排放量綜合計算得出的環境污染指數。借鑒盧新海等[35]的方法,采用包含非期望產出的Super-SBM模型進行測度。

(2)核心解釋變量。本文核心解釋變量是政策實施分組虛擬變量和政策實施時間虛擬變量的交互項。某城市在某年實施了國家電子商務示范城市試點,則該城市為實驗組,其政策實施分組虛擬變量和政策實施時間虛擬變量均為1;反之為控制組,對應虛擬變量均為0。

(3)控制變量。經濟發展水平,用人均GDP的對數表示;人口密度,用市區人口占市區面積的比重表示;產業結構,用第二產業占GDP的比重表示;城市創新程度,用科學支出占地方財政支出比重表示;土地利用結構,用建設用地面積占市區面積比重表示;政府干預程度,用地方財政支出占GDP比重表示。

(4)調節變量。由上述可知,基礎設施主要包括信息、能源和交通三類,本文基于三類基礎設施數據運用熵值法測得基礎設施建設綜合得分。具體而言,信息基礎設施建設,用互聯網用戶數表示;能源基礎設施建設,用工業用電量表示;交通基礎設施建設,用人均城市道路面積表示。

2.3 研究區概況與數據說明

自2011年3月國家發改委等五部門聯合發布《關于開展國家電子商務示范城市創建工作的指導意見》以來,全國共三批次共有70個城市入選試點城市。其中,2011年11月,北京市等23個城市成為第一批國家電子商務示范城市,試點城市主要分布在東部和中部地區。2014年,為貫徹落實《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》,東莞市等30個城市成為第二批國家電子商務示范城市,按照申報要求,本批試點城市均是具有地方立法權的較大的市或國務院批復的國際貿易綜合改革試點市、經濟總量百強城市和網商發展指數百強城市,同樣集中在東部和中部地區。2017年,根據《國務院關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》關于加快推進電子商務示范城市建設的工作部署,大連市等17個城市被批準為第三批試點城市,按照申報要求,本批試點城市主要為省會城市、計劃單列市。各試點城市出臺創建《國家電子商務示范城市工作方案要點》,有效推動了我國數字經濟發展。

基于數據可獲得性,本文以68個試點城市(剔除數據缺失較為嚴重的銅仁和五家渠市)和其他217個非試點城市為研究樣本,研究時間為2006—2020年。數據主要來源于《中國城市統計年鑒》、各市統計年鑒,缺失數據用均值法或線性插值法補足。

3 結果分析

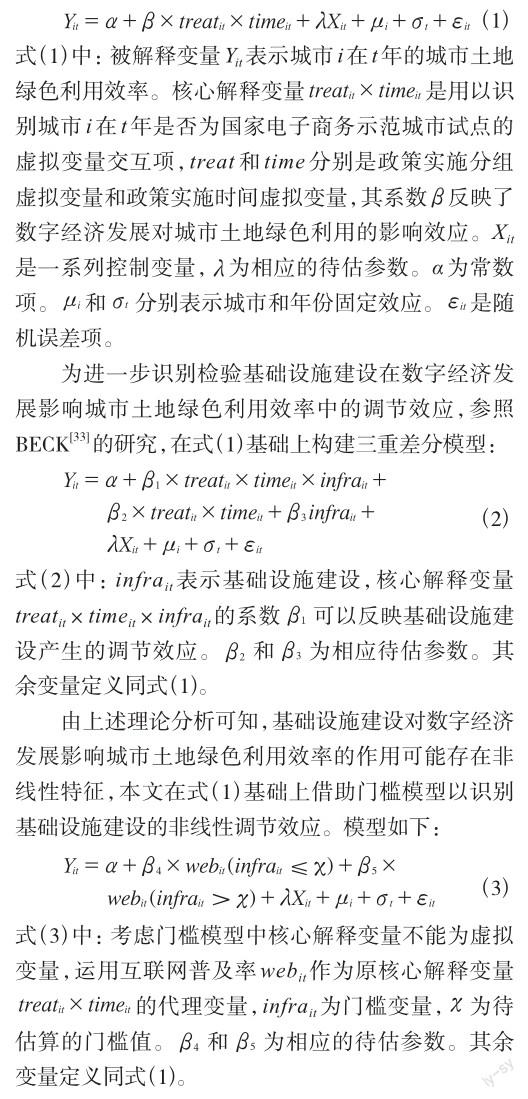

3.1 基準回歸結果

表1報告數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響。列(1)為不加入任何控制變量的回歸結果,其核心解釋變量treat×time的估計系數不顯著但為正。列(2)為加入控制變量的回歸結果,其核心解釋變量treat×time的估計系數在5%的水平上顯著為正,這說明相比于沒有實施國家電子商務示范城市試點的地區,試點城市的數字經濟發展能夠提高城市土地綠色利用效率,并較好地回應城市土地利用中資源利用效率最大化、環境壓力最小化及生態經濟協調發展等多重目標訴求。

3.2 穩健性檢驗

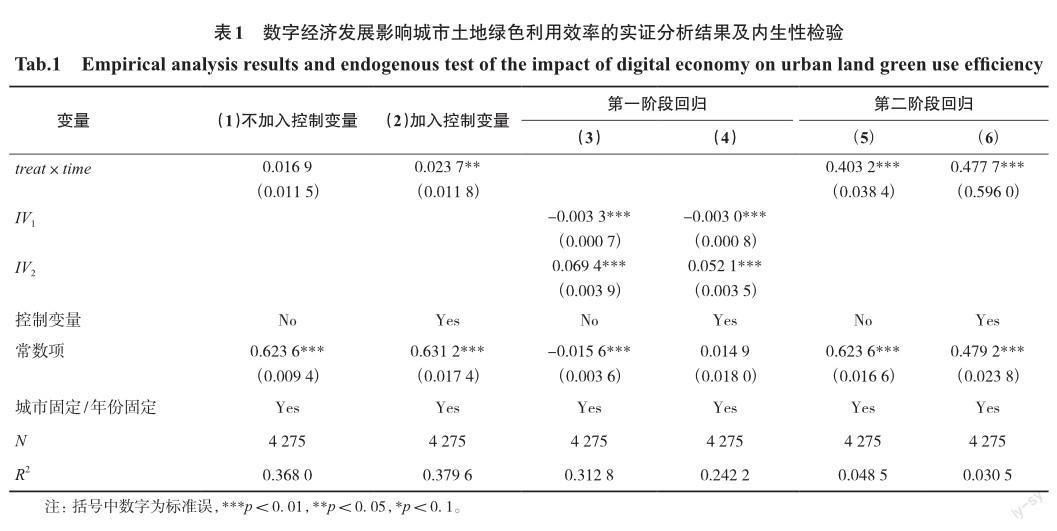

3.2.1 平行趨勢假設檢驗

為檢驗實驗組和控制組的城市土地綠色利用效率是否在進行國家電子商務示范城市試點之前就存在差異,本文進行多期雙重差分的平行趨勢假設檢驗。考慮距離政策沖擊當年較遠的樣本數量較少,為使數據分布合理和均勻,進行如下調整:本文數據為2006—2020年,2006年距離第一批試點2011年間隔5年,2020年距離第三批試點2017年間隔為3年,因此,設置政策沖擊當年t = 0,將政策實施之前且距離政策沖擊年份5年以上的年份(t<-5)歸并為-5,將政策實施之后且距離政策沖擊年份大于3年的年份(t>3)歸并為3。以t = 0為基期的平行趨勢假設檢驗結果如圖2所示,政策實施前系數在統計上并不顯著異于0,這說明實驗組和控制組之間的變化趨勢不存在顯著差異,平行趨勢假設成立。此外,由圖2可知,國家電子商務示范城市對城市土地綠色利用效率的影響在政策實施初期并不顯著,這表明數字經濟發展對城市土地綠色利用效率影響的顯現需要一定時間。

3.2.2 內生性問題檢驗

盡管雙重差分方法可以較好地緩解內生性問題,但還可能存在遺漏變量、樣本自選擇等風險。為此,本文進一步利用工具變量兩階段最小二乘法(2SLS)處理可能的內生性問題。參考已有研究思路[36],采用郵政局數量的歷史數據作為數字經濟發展的工具變量(考慮行政區劃變更及數據可獲得性,郵政局數量使用1995年歷史數據)。一方面,歷史上郵政局數量多的地區可能是當前交通發達、信息流通便利和電子商務發展較好的地區,與數字經濟發展狀況高度相關;另一方面,其作為歷史數據不會直接對當前城市土地綠色利用效率產生影響,滿足外生性條件[37]。鑒于本文樣本為面板數據,分別構造1995年郵政局數量和各地區互聯網用戶數、移動電話年末用戶數的交互項(IV1和IV2)以賦予時間趨勢作為工具變量。結果如表1列(3)—列(6)所示,考慮內生性后,無論是否加入控制變量,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響依然顯著為正,驗證了前文基準回歸結果的可靠性。

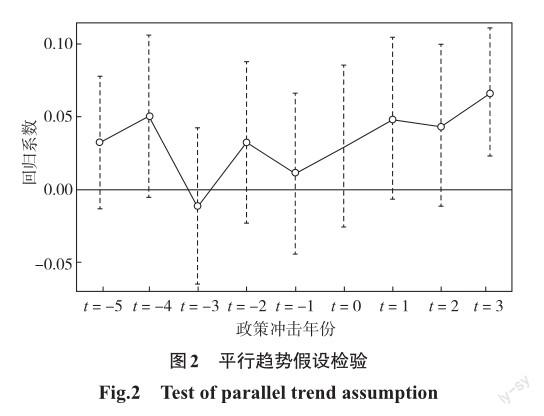

3.2.3 安慰劑檢驗

基于安慰劑檢驗的反事實思想,本文構建虛假政策地區和虛假政策時間進行穩健性檢驗。首先,本文通過隨機分配試點城市產生虛假政策地區進行地區安慰劑檢驗,圖3繪制了抽樣500次隨機生成實驗組后核心解釋變量treat×time的估計系數核密度值和對應p值的分布情況,可知回歸系數的均值接近于0,且絕大部分p值大于0.1,通過安慰劑檢驗。

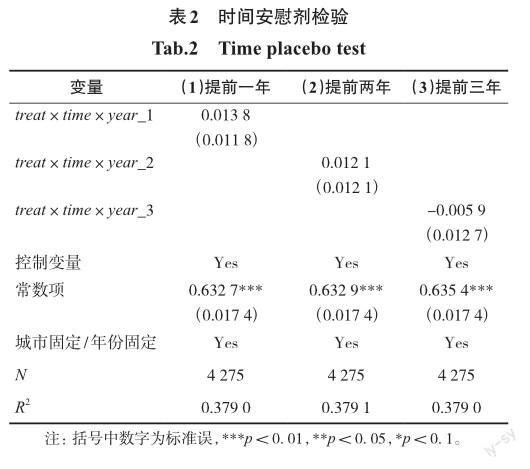

其次,假定國家電子商務示范城市的政策實施時間提前一年(year_1)、兩年(year_2)或三年(year_3),生成虛假政策時間的虛擬變量與核心解釋變量的交互項,從而進行時間安慰劑檢驗。結果如表2所示,可知無論將試點政策提前幾年,列(1)—列(3)的核心解釋變量回歸系數均不顯著,即不對城市土地綠色利用效率產生顯著影響,本文結論具有較好的穩健性。

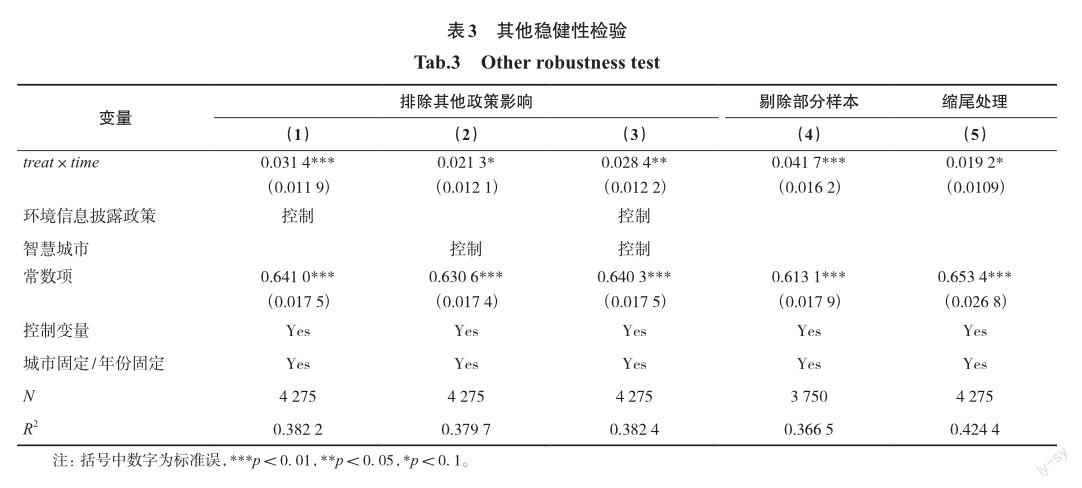

3.2.4 其他穩健性檢驗

如表3所示。第一,排除其他政策影響。在推行國家電子商務示范城市試點同時,國家還在城市層面開展了若干綠色經濟和綠色發展治理工作,典型的如環境信息披露工作、智慧城市試點等。為排除此類干擾性政策對估計結果的影響,本文將上述政策加入式(1)進行控制和估計。第二,剔除部分樣本。考慮直轄市、省會城市以及副省級城市通常具有更高的數字經濟發展水平和更多的政策資源,本文剔除這些樣本再次估計。第三,縮尾處理。為防止極端值對估計結果的影響,對連續變量進行上下1%的縮尾處理后再次回歸。結果顯示,無論是單獨控制或是同時控制兩項政策,還是剔除部分樣本和縮尾處理,treat×time的系數均顯著為正,表明基準回歸結果的穩健性。

3.3 異質性分析

3.3.1 區域異質性

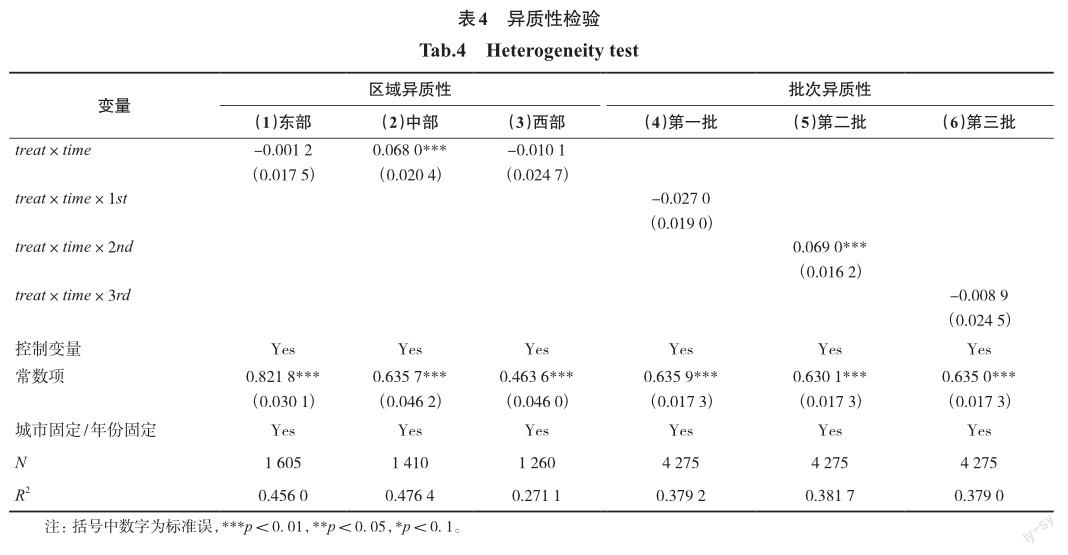

本文進一步將樣本按照三大經濟分區劃分為東部、中部和西部地區①,以檢驗數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響是否存在區域差異。結果如表4所示,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響在中部地區顯著為正,在東、西部地區均不顯著。這可能是因為,東部地區擁有更為良好的數字經濟產業基礎、前沿的互聯網技術、豐富的人力資本等大量先進生產要素,同時已具有較高的綠色發展水平和環境保護能力,因而數字經濟的綠色發展效應在城市土地要素中的正向驅動力量并不明顯。西部地區的信息化應用水平和綠色經濟發展水平均較低,導致數字經濟發展較為緩慢,與東中部地區存在較大差距,對城市土地綠色利用效率的積極影響無法有效發揮。而中部地區的產業發展基礎較好,能夠通過技術嵌入和環境賦能創造具有綠色經濟特征的新產業、新業態和新模式,從而對城市土地綠色利用效率具有明顯提升作用。

3.3.2 批次異質性

如前所述,不同批次國家電子商務示范城市試點政策在申報城市要求上存在差異,即試點政策的不同批次不僅在時間上存在數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響差異,也暗含了城市個體的異質性特征及其影響差異。參照已有研究[38],本文構建不同批次的虛擬變量與核心解釋變量treat×time的交互項,運用三重差分模型對其批次異質性進行檢驗。如表4所示,第一批和第三批試點的影響系數treat×time×1st和treat×time×3rd不顯著但為負,第二批試點的影響系數treat×time×2nd顯著為正。這表明數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響存在“無促進影響—促進影響—無促進影響”的非線性變化趨勢,且相比省會城市、計劃單列市和一般城市(第一和第三批試點城市),擁有更好數字經濟發展基礎和有利初始條件的地區(第二批試點城市)在促進城市土地綠色利用效率方面更具優勢。

3.4 基礎設施建設的調節效應

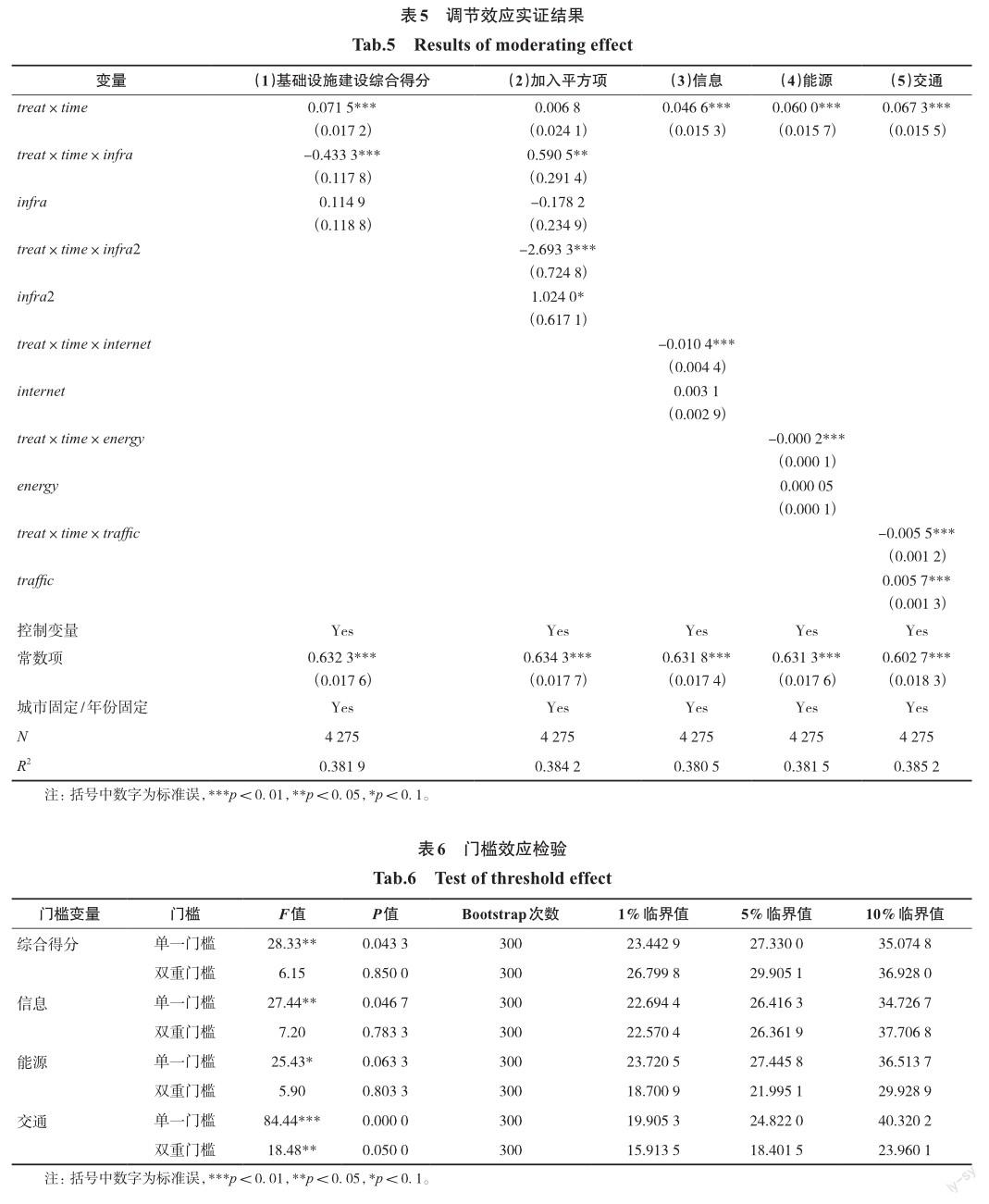

基礎設施建設的調節效應實證結果如表5所示。表5列(1)的三重交互項treat×time×infra在1%的水平上顯著為負,表明數字經濟發展通過基礎設施建設抑制了城市土地綠色利用效率提高。該結果與一般預期不符,但如前文理論分析所述,這正驗證了數字經濟發展背景下基礎設施建設作用發揮的復雜性,其調節效應可能存在非線性特征,達到適度區間時才可發揮出正向影響。本文加入基礎設施建設綜合得分的平方項進行初步檢驗,結果如表5列(2)所示,一次項treat×time×infra的系數顯著為正,二次項treat×time×infra2的系數顯著為負,表明非線性關系確實存在且呈倒“U”型,待進一步驗證。表5列(3)—列(5)報告了各類基礎設施建設的具體調節效應方向及程度。具體來看,信息基礎設施建設(treat×time×internet)的負向調節效應最大,交通基礎設施建設(treat×time×traffic)次之,能源基礎設施建設(treat×time×energy)的負向調節作用最小。信息基礎設施是數字經濟時代的新型基礎設施代表,不適度的信息基礎設施建設易造成相關用地的閑置與浪費,從而抑制數字經濟對城市土地綠色利用效率的推動作用。交通基礎設施建設和能源基礎設施建設三重交互項對城市土地綠色利用效率的回歸系數為負,原因則可能在于現階段數字經濟所產生的綠色發展效益不足以彌補建設帶來的資源過度消耗和環境污染問題。

3.5 進一步分析:調節效應的非線性

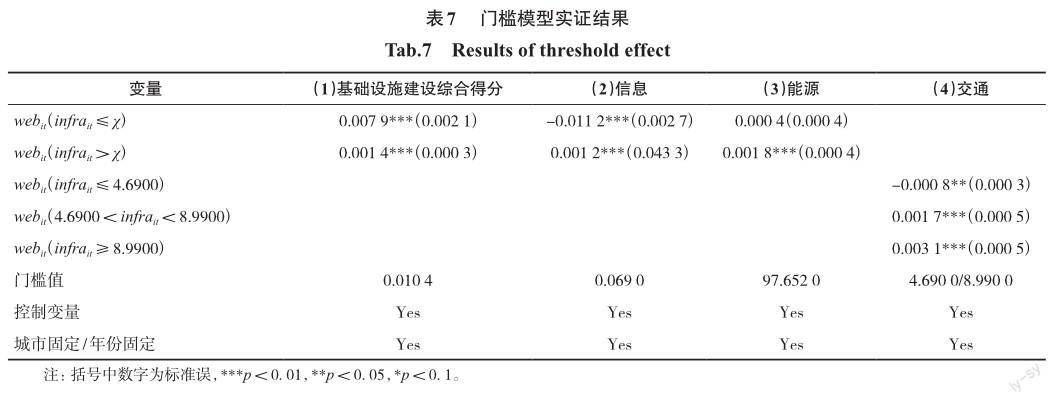

本文采用門檻模型對基礎設施建設的非線性調節效應進行進一步檢驗。為檢驗門檻效應存在性及門檻個數,本文采用Bootstrap法抽樣300次得到門檻效應檢驗的F值和P值。結果如表6所示,可知基礎設施建設綜合得分、信息基礎設施建設和能源基礎設施建設在5%或10%的顯著性水平下通過單門檻效應檢驗,而交通基礎設施建設的單門檻和雙重門檻檢驗均顯著。因此,基礎設施建設對數字經濟發展影響城市土地綠色利用效率的非線性調節效應得到穩健性檢驗。

門檻模型結果(表7)顯示,當基礎設施建設綜合得分小于門檻值時,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響程度在1%的水平上顯著為正,呈邊際效益遞增特點,系數為0.007 9;當基礎設施建設綜合得分大于門檻值時,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響程度在1%的水平上顯著為正,但系數僅為0.001 4,明顯縮小,這表明基礎設施建設達到門檻值0.010 4時,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的促進作用大幅度減弱,驗證了前文理論分析和基礎設施調節效應呈倒“U”型的實證結論。當信息基礎設施建設和能源基礎設施建設水平較低時,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的系數顯著為負或不顯著,跨過門檻值其影響顯著為正,結合前文調節效應結論,可知當前中國城市能源基礎設施建設處于較低水平,且數字經濟發展背景下各城市未能將信息基礎設施建設有效轉化為促進城市土地綠色利用效率提升的驅動力。而隨著交通基礎設施門檻值的提高,數字經濟發展對城市土地綠色利用效率的影響逐漸由負轉正,且正向影響遞增。但鑒于研究期內各城市交通基礎設施狀況普遍低于第一個門檻值,目前交通基礎設施仍主要呈負向調節作用。

4 結論及建議

本文首先對數字經濟發展如何影響城市土地綠色利用效率,及基礎設施建設在其中的調節效應進行了理論分析,認為數字經濟發展對于城市土地利用效率存在積極影響,主要表現為技術嵌入邏輯和環境賦能邏輯,而基礎設施建設對數字經濟發展影響城市土地綠色利用效率的調節效應可能存在非線性特征。本文基于2006—2020年中國285個地級市面板數據,運用多期雙重差分方法、三重差分方法和門檻模型展開實證研究,得出以下結論:(1)數字經濟發展對城市土地綠色利用效率具有顯著促進作用,該結論在平行趨勢假設檢驗、內生性問題檢驗、安慰劑檢驗等多重穩健性策略下依然成立。(2)數字經濟的綠色發展效應具有明顯的區域異質性和批次異質性,中部地區城市土地綠色利用效率受到的積極影響更加明顯;相比第一和第三批試點,第二批試點城市的數字經濟發展成效最好。(3)當前發展階段,基礎設施建設在數字經濟發展影響城市土地綠色利用效率中主要呈負向調節效應,信息基礎設施建設負向影響最大,交通基礎設施建設次之,能源基礎設施建設最末。(3)基礎設施建設對數字經濟發展影響城市土地綠色利用效率的調節效應具有單門檻非線性特征,呈由邊際效益遞增到邊際效益遞減的倒“U”型特征。

基于研究結論,本文提出以下建議:(1)提高城市土地綠色利用效率在數字經濟發展規劃中的優先序。當前城市土地綠色利用效率提升并沒有被明確地列為數字經濟發展的核心目標,但其對中國數字經濟發展的深化變革、高質量發展的戰略性、長期性影響是不容忽視的。政府在謀劃和制定數字經濟發展政策時應加強對城市土地綠色利用效率的強調。(2)在城市土地利用中重視數字經濟發展的技術嵌入和環境賦能效應。一方面,政府應主動適應并引領新一輪數字技術創新,將其深度嵌入于城市土地利用活動中,提高城市土地利用與環境治理效率;另一方面,政府應順應數字化發展環境,打造城市土地綠色利用治理數字化平臺,增強城市土地綠色利用對內外部環境變化的動態性與響應性。(3)針對數字經濟發展對城市土地綠色利用效率影響效應的區域和批次不均衡問題,應促進不同區域數字經濟綠色發展效應的經驗傳播和成果共享,統籌不同階段數字經濟發展政策資源傾向對象、政策目標設定與銜接。(4)注重將信息、能源和交通等基礎設施建設這一關鍵領域的階段性勢能有效轉化為長期性的發展驅動,及時遏制基礎設施建設等關鍵領域由正轉負的影響態勢,漸進式實現數字經濟發展與城市土地綠色利用效率提升等總目標的協同推進。

參考文獻(References):

[1] 鄔曉霞, 張雙悅. “綠色發展”理念的形成及未來走勢[J] .經濟問題, 2017,450(2): 30 - 34.

[2] 周曉輝, 劉瑩瑩, 彭留英. 數字經濟發展與綠色全要素生產率提高[J] . 上海經濟研究, 2021,399(12): 51 - 63.

[3] 萬曉榆, 羅焱卿. 數字經濟發展水平測度及其對全要素生產率的影響效應[J] . 改革, 2022,335(1): 101 - 118.

[4] CHENG Y, ZHANG Y, WANG J J, et al. The impact of the urban digital economy on Chinas carbon intensity: spatial spillover and mediating effect[J] . Resources Conservation and Recycling, 2023, 189. doi: 10.1016/ j.resconrec.2022.106762.

[5] 韓晶, 陳曦, 馮曉虎. 數字經濟賦能綠色發展的現實挑戰與路徑選擇[J] . 改革, 2022,343(9): 11 - 23.

[6] 程文先, 錢學鋒. 數字經濟與中國工業綠色全要素生產率增長[J] . 經濟問題探索, 2021,469(8): 124 - 140.

[7] 劉強, 馬彥瑞, 徐生霞. 數字經濟發展是否提高了中國綠色經濟效率?[J] . 中國人口·資源與環境, 2022, 32(3): 72 - 85.

[8] 何維達, 溫家隆, 張滿銀. 數字經濟發展對中國綠色生態效率的影響研究——基于雙向固定效應模型[J] . 經濟問題, 2022,509(1): 1 - 8,30.

[9] HAO X L, LI Y H, REN S Y, et al. The role of digitalization on green economic growth: does industrial structure optimization and green innovation matter [J] . Journal of Environmental Management, 2023, 325. doi: 10.1016/ j.jenvman.2022.116504.

[10] 韓晶, 陳曦. 數字經濟賦能綠色發展:內在機制與經驗證據[J] . 經濟社會體制比較, 2022,220(2): 73 - 84.

[11] 周磊, 龔志民. 數字經濟水平對城市綠色高質量發展的提升效應[J] . 經濟地理, 2022, 42(11): 133 - 141.

[12] 林堅, 劉松雪, 劉詩毅. 區域—要素統籌:構建國土空間開發保護制度的關鍵[J] . 中國土地科學, 2018, 32(6):1 - 7.

[13] 王慶日, 郎海鷗, 仲濟香, 等. 2021年土地科學研究重點進展評述及2022年展望[J] . 中國土地科學, 2022, 36(3): 104 - 115.

[14] TAN S K, HU B X, KUANG B, et al. Regional differences and dynamic evolution of urban land green use efficiency within the Yangtze River Delta, China[J] . Land Use Policy, 2021, 106. doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105449.

[15] 冒亞龍, 何鏡堂. 數字時代的城市空間結構——以長沙市為例[J] . 城市規劃學刊, 2009,182(4): 14 - 17.

[16] ZHU W J, CHEN J J. The spatial analysis of digital economy and urban development: a case study in Hangzhou, China[J] . Cities, 2022, 123. doi: 10.1016/j.cities.2022.103563.

[17] 張景娜, 張雪凱. 互聯網使用對農地轉出決策的影響及機制研究——來自CFPS的微觀證據[J] . 中國農村經濟, 2020,423(3): 57 - 77.

[18] 翁飛龍, 張強強, 霍學喜. 互聯網使用對專業蘋果種植戶農地轉入的影響研究——基于信息搜尋、社會資本和信貸獲得中介效應視角[J] . 中國土地科學, 2021, 35(4): 63 - 71.

[19] 葉裕民, 戚斌, 于立. 基于土地管制視角的中國鄉村內生性發展乏力問題分析:以英國為鑒[J] . 中國農村經濟,2018,399(3): 123 - 137.

[20] 王軍, 朱杰, 羅茜. 中國數字經濟發展水平及演變測度[J] . 數量經濟技術經濟研究, 2021, 38(7): 26 - 42.

[21] 趙濤, 張智, 梁上坤. 數字經濟、創業活躍度與高質量發展——來自中國城市的經驗證據[J] . 管理世界, 2020,36(10): 65 - 76.

[22] 徐清源, 單志廣, 馬潮江. 國內外數字經濟測度指標體系研究綜述[J] . 調研世界, 2018,302(11): 52 - 58.

[23] 陳曉紅, 李楊揚, 宋麗潔, 等. 數字經濟理論體系與研究展望[J] . 管理世界, 2022, 38(2): 208 - 224,13 - 16.

[24] 逄健, 朱欣民. 國外數字經濟發展趨勢與數字經濟國家發展戰略[J] . 科技進步與對策, 2013, 30(8): 124 - 128.

[25] 方燕, 劉柱, 隆云滔. 互聯網經濟的性質:本質特征和競爭寓意[J] . 財經問題研究, 2018,419(10): 31 - 39.

[26] 詹慶明, 唐路嘉. 數字經濟背景下城市空間的演變與規劃應對[J] . 規劃師, 2021, 37(13): 5 - 11.

[27] 吳文菲, 豐燕. 數字經濟、消費升級與城市土地利用效率——基于武漢城市圈的實證[J] . 統計與決策, 2022,38(19): 107 - 110.

[28] 韓先鋒, 宋文飛, 李勃昕, 等. 數字金融賦能綠色創新的異質非線性調節效應[J] . 中國人口·資源與環境,2022, 32(10): 65 - 76.

[29] 劉生龍, 胡鞍鋼. 基礎設施的外部性在中國的檢驗:1988—2007[J] . 經濟研究, 2010, 45(3): 4 - 15.

[30] 樊軼俠, 徐昊. 中國數字經濟發展能帶來經濟綠色化嗎 ——來自我國省際面板數據的經驗證據[J] . 經濟問題探索, 2021,470(9): 15 - 29.

[31] 趙巍. 數字經濟與城市綠色全要素生產率:作用機制與門檻效應[J] . 中國流通經濟, 2022, 36(11): 15 - 26.

[32] 李明, 龍小燕. “十四五”時期我國數字基礎設施投融資:模式、困境及對策[J] . 當代經濟管理, 2021, 43(6): 90 - 97.

[33] BECK T, LEVINE R, LEVKOV A. Big bad banks The winners and losers from bank deregulation in the United States[J] . Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637 - 1667.

[34] 陳丹玲, 盧新海, 張超正,等. 多維視域下區域一體化對城市土地綠色利用效率的影響機制研究[J] . 經濟與管理研究, 2021, 42(8): 96 - 110.

[35] 盧新海, 楊喜, 陳澤秀. 中國城市土地綠色利用效率測度及其時空演變特征[J] . 中國人口·資源與環境,2020, 30(8): 83 - 91.

[36] 黃群慧, 余泳澤, 張松林. 互聯網發展與制造業生產率提升:內在機制與中國經驗[J] . 中國工業經濟, 2019, 377(8): 5 - 23.

[37] 劉乃全, 鄧敏, 曹希廣. 城市的電商化轉型推動了綠色高質量發展嗎?——基于國家電子商務示范城市建設的準自然實驗[J] . 財經研究, 2021, 47(4): 49 - 63.

[38] 曾婧婧, 周丹萍. 區域特質、產業結構與城市創新績效——基于創新型城市試點的準自然實驗[J] . 公共管理評論, 2019, 1(3): 66 - 97.

Effects of Digital Economy Development on the Urban Land Green Use Efficiency: Based on the Moderating Effect of Infrastructure Construction

FAN Xiangyu1, LU Xinhai1, LIU Jinjin2

(1. College of Public Administration, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China;2. College of Public Administration, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract: The purpose of this paper is to explore how the development of the digital economy affects the urban land green use efficiency, and the moderation effect of infrastructure construction. The research methods include the multi-period difference-in-differences model, the triple difference-in-differences model, and threshold model. The research results show that: 1) the development of digital economy has significantly promoted the urban land green use efficiency. 2) There are obvious regional heterogeneity and batch heterogeneity. The development of the digital economy has the more significant impact on the urban land green use efficiency in the central region and the second batch of pilot cities. 3) Infrastructure construction has a negative moderating effect on digital economy development and urban land green use efficiency in the present situation. In terms of impact degree, information infrastructure construction has the largest negative impact, followed by transportation infrastructure construction and energy infrastructure construction. 4) The moderating effect of infrastructure construction on digital economy development and urban land green use efficiency has a single threshold and non-linear characteristic, showing an inverted “U” shape from “increasing marginal benefit” to “decreasing marginal benefit”. In conclusion, digital economy has technology embedding and environmental empowerment effect, and its development is of great significance for improving the urban land green use efficiency. Meanwhile, infrastructure construction, as the important foundation for the digital economy, should be underscored and further strengthened.

Key words: digital economy; infrastructure construction; land green use efficiency; difference-in-differences; moderating effect; threshold model

(本文責編:張冰松)