S.6348+P.4912文書的綴合及相關問題研究

楊 剛

(蘭州大學 敦煌學研究所,甘肅 蘭州 730020)

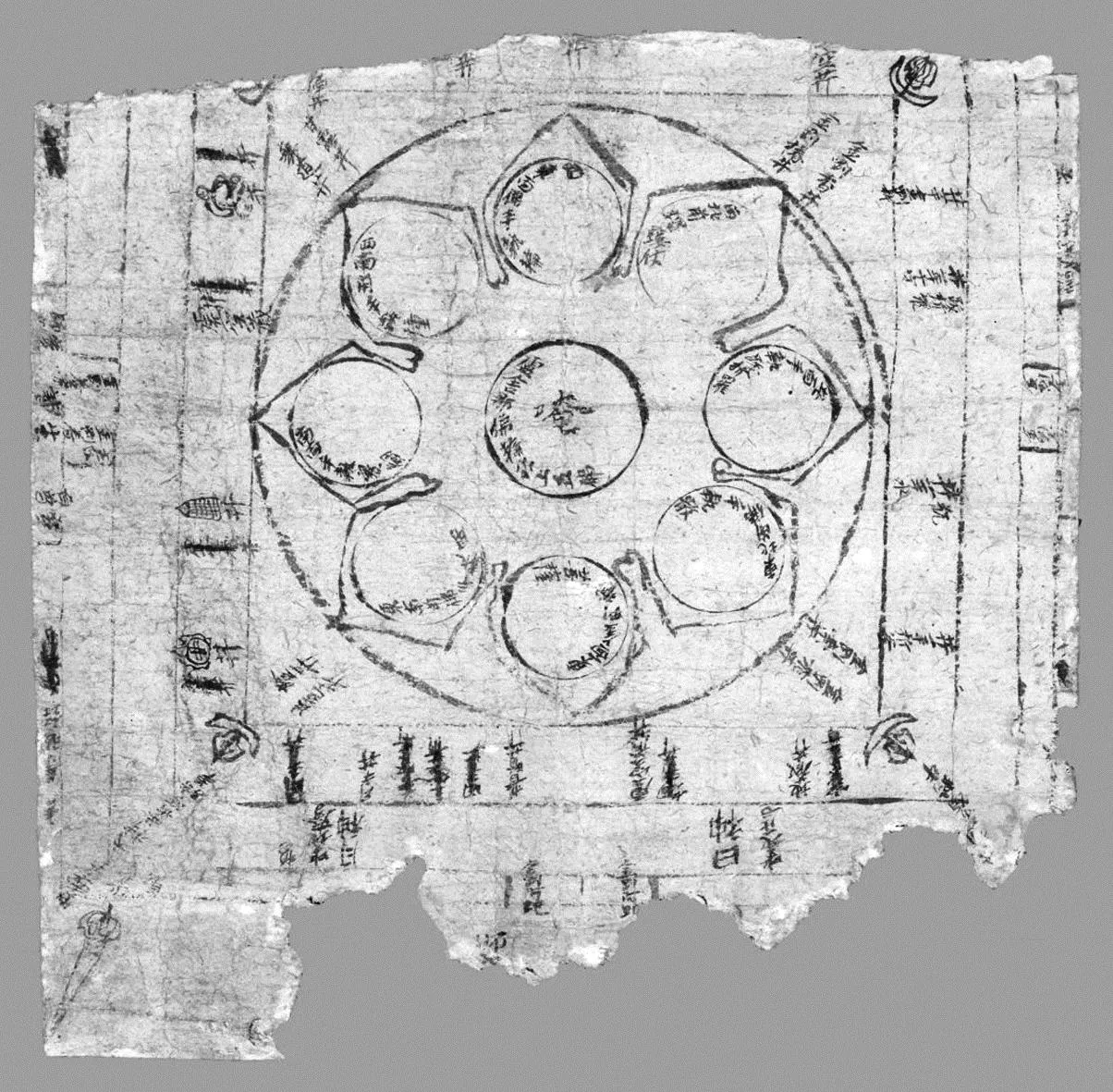

英藏S.6348號文書,正面圖文結合,中心為密教壇城圖樣(白畫曼陀羅),四周環繞佛教經呪;背面只有文字,亦為佛教經呪。該文書向為治佛教文獻史、圖像史之學者所重。松本榮一最早注意到該卷文書,他指出,“敦煌出土的曼荼羅中內容最為詳細且有必要加以研究的,即為附圖一五一紙本淡彩曼荼羅。這鋪曼荼羅長不到二尺,寬二尺五寸,中央繪曼荼羅,其四周以及背面則以小字書寫出數種‘陀羅尼經’,書寫極為精致。紙面的一角因折痕而佚失,殘存部分亦損傷不少。此鋪曼荼羅的結構組成極為復雜且筆致細膩,作為唐代末期作品值得注意”(1)[日]松本榮一著,林保堯、趙聲良、李梅譯《敦煌畫研究》(上冊),杭州:浙江大學出版社,2019年,第313頁。。王慶菽《英法所藏敦煌卷子經目記》記其1949至1951年間于英法閱讀敦煌寫卷之情況,也提及S.6348號文書,“卷子翻閱一遍后,知道共有六千九百八十號,都為二百二十七盒,另有二盒為經目,未編號,當中S.6348一卷甚長,是經呪和佛圖,獨放一盒,盒號是二二七,為最末一盒”(2)王慶菽《英法所藏敦煌卷子經目記》,收入鄭學檬、鄭炳林主編《中國敦煌學百年文庫·文獻卷(一)》,蘭州:甘肅文化出版社,1999年,第243頁。,囿于彼時之條件,王慶菽未及細辨該卷所涉圖文,只略言“經呪和佛圖”。經過數十年的研究,在學界前賢的辛勤探索下,如今我們對S.6348號文書已有了較多的認識。該文書所涉經文,《敦煌遺書總目索引新編》記為“大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神呪經”(3)敦煌研究院編《敦煌遺書總目索引新編》,北京:中華書局,2000年,第197頁。;所繪之圖,沙武田認為是“密教壇城曼荼羅白描稿,也是一類特殊的圖稿,主要是為在一定的現實空間布置一處壇城,系一時作法設壇用的圖示,也有可能本身就是用于特殊的壇城便于個人一時供養,但仍可以說是樣稿而已,并非實用壇城圖。因為一處密宗修習與作法的壇城,是在一特定的空間場所設立的,要擺設各種各樣的尊像與法器用物,顯然在一張紙上永遠達不到要求,因此藏經洞所見大量的此類繪畫作品,基本上可以認為是設計稿示意圖類,并無法代表真正意義上的實體”(4)沙武田《敦煌畫稿研究》,北京:中央編譯出版社,2007年,第31頁。。

前賢學者的研究為深入了解S.6348號文書的內容、性質積累了經驗、提供了線索。遺憾的是,S.6348號文書并不完整,殘缺內容幾達四分之一,這對全面認識該文書造成了一定的困難。近來,筆者在整理敦煌佛教符印的相關資料時蒐集到法藏P.4912號文書,(5)法藏P.4912號文書亦由正背兩部分組成,《敦煌遺書總目索引新編》記為“朱繪曼陀羅(周圍寫陀羅尼呪)”。敦煌研究院編《敦煌遺書總目索引新編》,第329頁。該文書殘缺甚重,經過細致對比,該文書正可與S.6348號文書綴合。通過綴合可以發現,S.6348+P.4912號文書是一幅完整的佛教壇城式符印,該符印將壇城圖樣與佛教經呪相結合,認為佩帶此符印即可趨吉避兇,此類符印在唐五代敦煌地區極為流行。(6)壇城式符印由壇城圖樣與佛教經呪結合而成。壇城為曼荼羅一詞的意譯。印度修密法時,為防止魔眾侵入,而劃圓形、方形之區域,或建立土壇,有時亦于其上畫佛、菩薩像,事畢像廢;故一般以區劃圓形或方形之地域,稱為曼荼羅,認為區內充滿諸佛與菩薩,故亦稱為聚集、輪圓具足(參見慈怡主編《佛光大辭典》,高雄:佛光出版社,1988年,第4400-4401頁)。可見曼陀羅本有驅邪防護之功用。此外,佛教認為書寫經呪將獲得諸多功德。將壇城圖樣與佛教經呪相結合用于驅邪護身,是民眾渴望得到佛、菩薩庇護的心理需求在實踐領域的反映。

一、S.6348與P.4912的綴合

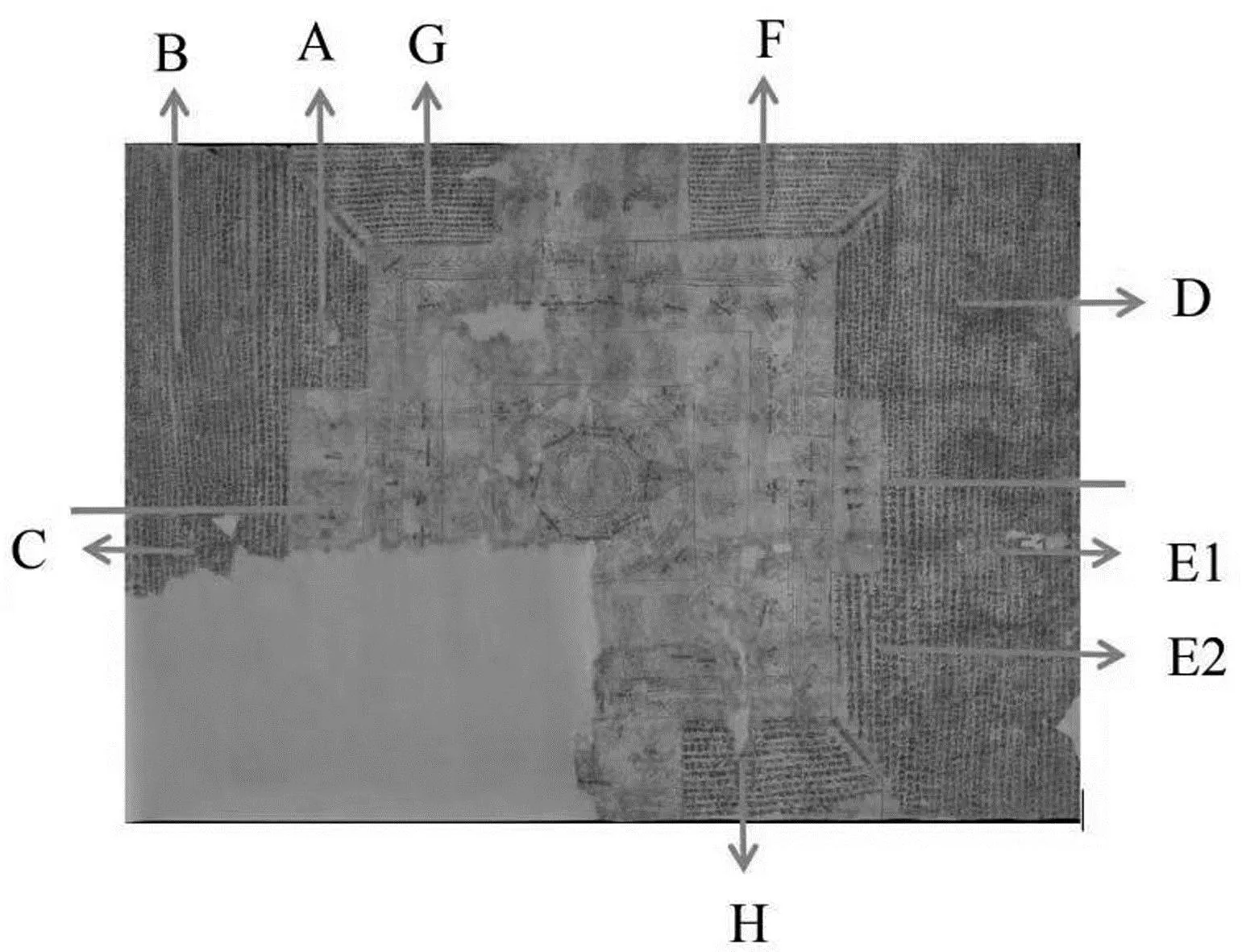

圖1 S.6348/1 (圖片采自IDP)

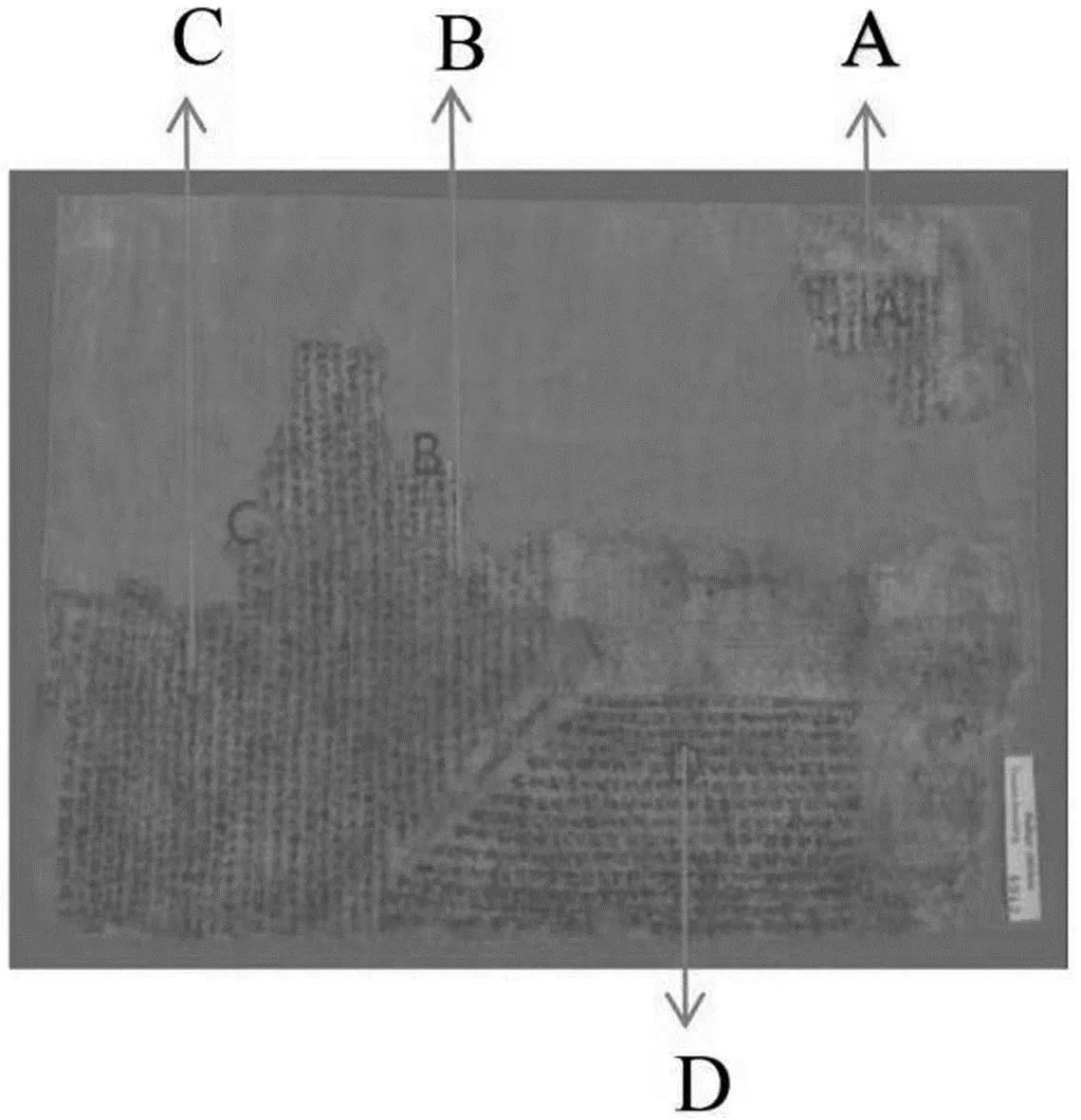

圖2 P.4912/1(圖片采自IDP)

如圖所見,S.6348/1缺失西南一角。若將P.4912/1置于S.6348/1西南角,初看之下二者似可綴合。細究起來,二者又無法直接拼接。按照S.6348/1的整體布局,若P.4912/1要與之綴合,則P.4912/1的東北部(圖中以A字母標示)應為壇城圖之局部,不應為文字。經過細致的文本對比可以發現,目前所見的P.4912/1圖版在拼接上存在錯誤。P.4912/1的A部分應挪至B處。為便于觀察,茲按P.4912/1中A、B兩部分的書寫順序(從右至左),將兩處文字轉錄如下:

梳理可見,P.4912/1中A與B兩處所書均為《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》根本呪之部分內容,除第4列、第5列、第6列、第10列以及第11列有文字脫落外,P.4912/1中A處文字正可與B處文字相貫通。通過文字的可連接性分析,將P.4912/1的A部分挪至B處的設想是可以成立的。

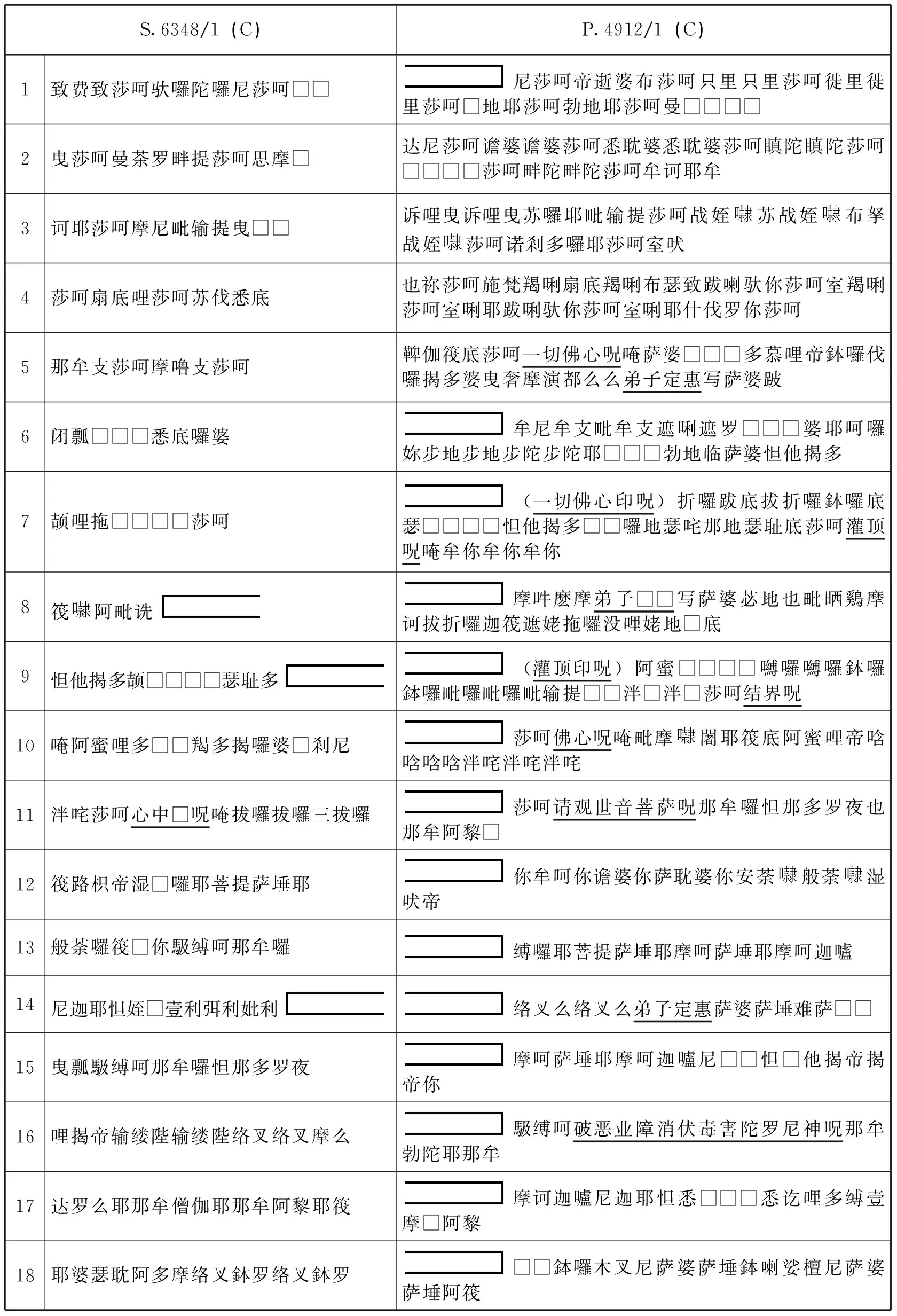

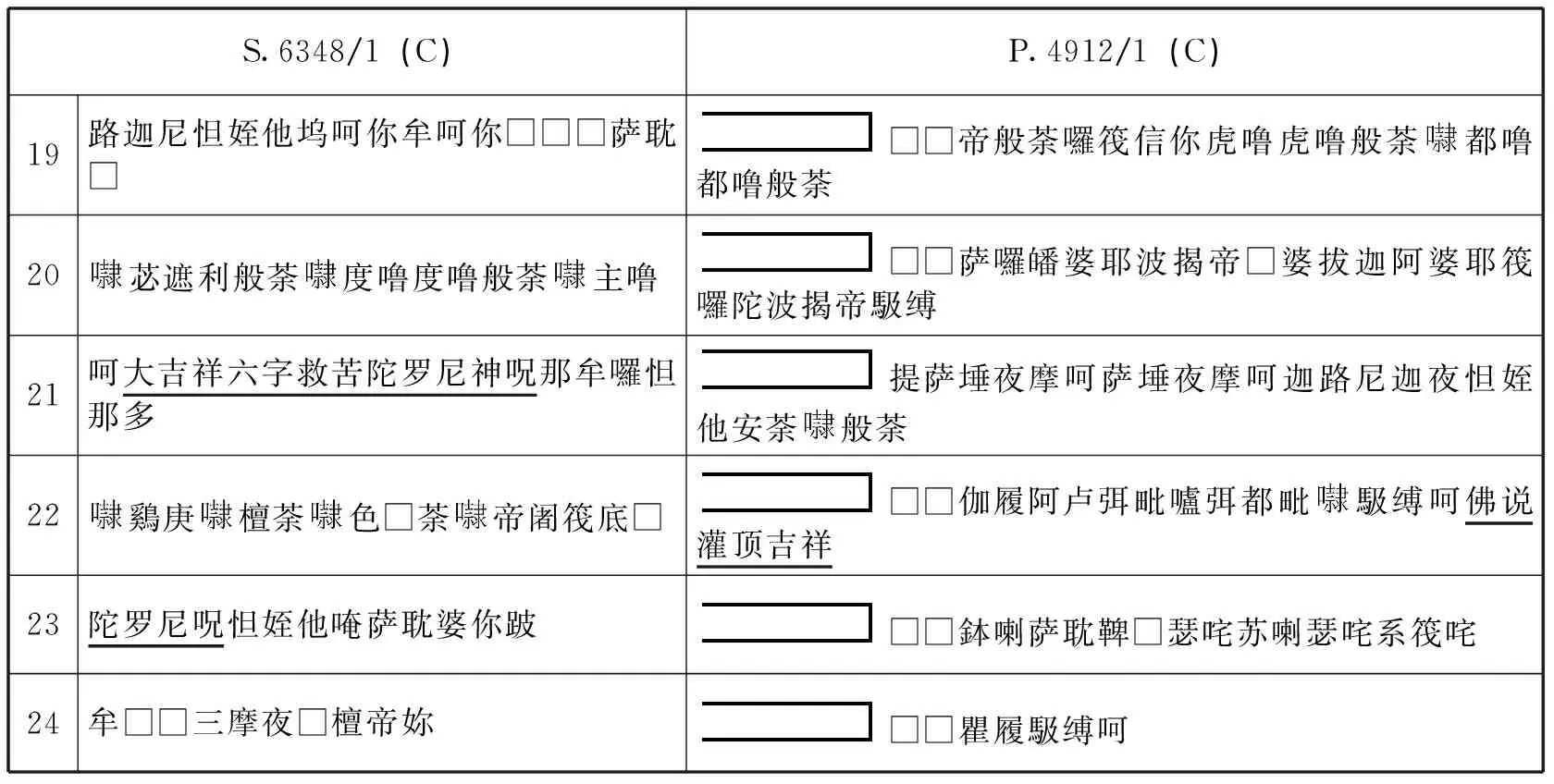

P.4912/1的A部分挪至B處后,從外部布局來看,P.4912/1與S.6348/1即可順利綴合。S.6348/1(C)處文字與P.4912/1(C)處文字的拼合,再次為兩卷文書的綴合提供了堅實的證據支撐。同樣,為便于觀察,茲按S.6348/1(C)與P.4912/1(C)兩部分的書寫順序(從右至左),將兩處文字轉錄如下:

表二 S.6348/1(C)+P.4912/1(C)文字轉錄

S.6348/1(C)P.4912/1(C)19路迦尼怛姪他塢呵你牟呵你□□□薩耽□□□帝般荼囉筏信你虎嚕虎嚕般荼都嚕都嚕般荼20苾遮利般荼度嚕度嚕般荼主嚕□□薩囉皤婆耶波揭帝□婆拔迦阿婆耶筏囉陀波揭帝馺縛21呵大吉祥六字救苦陀羅尼神呪那牟囉怛那多提薩埵夜摩呵薩埵夜摩呵迦路尼迦夜怛姪他安荼般荼22鷄庚檀荼色□荼帝阇筏底□□□伽履阿盧弭毗嚧弭都毗馺縛呵佛說灌頂吉祥23陀羅尼呪怛姪他唵薩耽婆你跛□□鉢喇薩耽鞞□瑟咤蘇喇瑟咤系筏咤24牟□□三摩夜□檀帝妳□□瞿履馺縛呵

通過表格可以看到,自第6列起,S.6348/1(C)與P.4912/1(C)拼接處文字多有殘缺,但仔細比對,二者在文字上是可以貫通的。二者緊接P.4912/1(A)+P.4912/1(B)第11列之后,內容包括《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》根本呪之末段以及《隨求經》的七個小呪,其中一切佛心呪、灌頂呪、結界呪、佛心呪、心中心呪之呪名尚可辨識,一切佛心印呪與灌頂印呪之呪名因紙張破損已然脫落。在隨求呪之后,S.6348/1(C)+P.4912/1(C)還書寫了請觀世音菩薩呪、破惡業障消伏毒害陀羅尼神呪、大吉祥六字救苦陀羅尼神呪以及佛說灌頂吉祥陀羅尼呪四個小呪。

二、 S.6348與P.4912的文本內容

目前,學界對S.6348+P.4912文本內容的關注主要集中在《大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神呪經》上。經過細致地文本辨識,可以發現S.6348+P.4912所書內容十分豐富,除《大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神呪經》外,還寫有數種彼時流行的密典、密呪。

(1)S.6348/1(ABC)+P.4912/1(ABC)

此部分內容出自敦煌十二呪本《隨求經》。(7)關于敦煌十二呪本《隨求經》的研究可參見伍小劼《敦煌遺書所見〈隨求即得大自在陀羅尼神呪經〉異本研究》,《世界宗教文化》2019年第2期,第140-147頁。伍小劼提到,“‘大吉祥六字救苦陀羅尼神呪’在伯4912號中未見,但是由于伯4912號為殘破狀態,原來是否包括‘大吉祥六字救苦陀羅尼神呪’現在還無法判斷,詳情有待考察”。通過S.6348與P.4912的綴合,可以證明S.6348+P.4912號符印具足十二呪本《隨求經》中的十二個呪語。起于“在頸者若在臂者,是人能成一切善事,最勝清凈”,終于《大吉祥六字救苦陀羅尼神呪》呪文之末。該部分的書寫順序以筆者所繪紅線為界,先書紅線之上的內容(以壇城中心菩薩頂髻為上方),即S.6348/1中B與A兩部分內容。書寫時將紙張倒轉,由近紅線處開始書寫,從右至左,書至S.6348/1(A)左側界欄處,將紙張轉正,開始書寫紅線以下部分,即P.4912/1(ABC)+S.6348/1(C)之內容,其書寫順序也是由近紅線處開始,從右至左。

(2)S.6348/1(D)+(E1)

此部分內容即為學者關注較多的《大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神呪經》。該部分抄寫完整,內容大體同于P.3916(8)號文書。該部分抄寫順序與S.6348/1(ABC)+P.4912/1(ABC)相同,亦以紅線為界,先書紅線之上的內容即S.6348/1(D),書寫時將紙張倒轉,由近紅線處開始書寫,從右至左,書至S.6348/1(D)的最外側,將紙張轉正,開始書寫紅線以下部分,即S.6348/1(E1)之內容,其書寫順序也是由近紅線處開始,從右至左。

(3)S.6348/1(E2)

該部分緊接于S.6348/1(E1)之后,內容為《佛頂尊勝陀羅尼呪》。細校呪語內容,大體與《大正藏》第19冊所收佛陀波利譯《佛頂尊勝陀羅尼經》中所附的宋本呪文相同。

(4)S.6348/1(F)

該部分內容為《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》的偈呪部分,始于“誰于今日成正覺?普放如是大光明,十方剎土皆金色,三千世界亦復然”,終于“廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼”(即根本呪)的前半部分。抄寫順序從左至右,從壇城界欄往外。需要注意的是,該部分所書的“廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼”的內容與《大正藏》本差異較大,也不同于P.3920所錄呪語,該神呪的文本來源尚待探究。

(5)S.6348/1(G)(內容待考)

(6)S.6348/1(H)(內容待考)

(7)P.4912/1(D)

該部分首書《佛說金剛蓮花部大摧破金剛啟請》,內容大體同于P.2197中所書的《佛說金剛蓮花部大摧破金剛啟請》。啟請文后還寫有《佛說大摧破金剛延壽陀羅尼真言》,真言內容與P.2197所錄真言差異較大,具體文本來源尚需考證。

(8)S.6348/2(I+J+K)

此三段文字分別為:(I)《諸星母陀羅尼經》的呪語部分,始于“爾時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼印即說呪曰”,終于主呪呪文結尾;(J)《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》中的呪語部分;(K)《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》的偈、呪部分。

需要注意的是,K部分所書內容為《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》主呪之部分內容,及主呪之后的兩段偈語和日光菩薩、月光菩薩所說的兩段呪語。該部分內容應緊接于S.6348/1(F)之后。通過S.6348/1(F)與S.6348/2(K)存在的可以前后連接的關系,可以證明S.6348/1與S.6348/2確實屬同一圖符之內容。

(9)S.6348/2(L)+P.4912/2(E)

P.4912/2(E)應緊接于S.6348/2(L)之后,目前的割裂形態并非原貌。該部分內容較為雜亂。第1至第3列內容待考;第4至第8列所書為《十一面神呪心經》,其后書有一段偈語“稽首十方佛,真如藏海甘露門,三賢十圣應真僧,愿賜威神加念力。稀有總持□祕教,能發圓明廣大心,我今隨分略稱揚,回施法界諸含識”,考其內容,應采自《無畏三藏禪要》;偈語之后,書有“頂禮千葉蓮花殿金剛座上尊勝王”等內容,似為《佛頂尊勝加句靈驗陀羅尼啟請》,但與P.2197所錄啟請文文本差異較大,具體來源待考。

三、 S.6348+P.4912文書的性質

敦煌文書中存在若干佛教護身符,按其種類大致可以分為四類,即仿道類(模仿道教符印以神秘字符形式出現)、陀羅尼類(以陀羅尼呪為主要內容)、圖像類(以神像為主)和壇城類(以密教壇城圖樣為中心圍繞圖樣書寫佛教經呪)。S.6348+P.4912號文書即是一張完整的、被實際使用過的壇城式護身符。

(1)S.6348+P.4912產生的文化背景

符印作為一種遮道法本為佛教所禁。在代表原始佛教、部派佛教教理的阿含類典籍中,就有佛陀禁止弟子使用符印的內容:

摩納!如余沙門、婆羅門食他信施,行遮道法,邪命自活,或呪水火,或為鬼呪,或誦剎利呪,或誦鳥呪,或支節呪,或是安宅符呪,或火燒、鼠嚙能為解呪,或誦別死生書,或讀夢書,或相手面,或誦天文書,或誦一切音書。入我法者,無如是事。(8)[后秦]佛陀耶舍共竺佛念譯《長阿含經》卷13,《大正藏》第1冊,第84頁。

在大乘佛教典籍中,也不乏禁止佛弟子使用符印之內容,如《放光般若經》卷一三就提到,阿惟越致菩薩不應學呪術符書。(9)[西晉]無羅叉譯《放光般若經》卷13,《大正藏》第8冊,第88頁。

此外,護符的制作往往需要一些特殊的、非常人所能掌握的知識,故而替他人書寫、制作符印也能獲得可觀的經濟效益,如《大乘大集地藏十輪經》即認為,剎帝利、婆羅門以符印、呪術、醫術而求財是非法的,是遠離正道的。(10)[唐]玄奘譯《大乘大集地藏十輪經》卷4,《大正藏》第13冊,第740頁。在《阿彌陀經疏》中書符以求資養則被視為身邪命的一種:

邪命者此有三種:一離口邪命,不以禁呪妄說吉兇得資生具以活命故;二離身邪命,不行合藥書符耕田種作及手作器得價資養;三離身口邪命,謂口不誦禁呪,身不然火及楊枝折等。(11)[唐]窺基撰《阿彌陀經疏》,《大正藏》第37冊,第314頁。

又,佛教符印中常常書寫有佛教經、呪,對佛教而言,使用符印不僅違反禁令,還存在褻瀆佛教經籍圣物的風險。唐道世《法苑珠林》即提到與佛經共同止宿會使佛經失去靈驗之功:

不修內典專事俗書,縱有抄寫,心不至殷。既不護凈,又多舛錯。共同止宿,或處在門檐,風雨蟲寓,都無驚懼,致使經無靈驗之功,誦無救苦之益。(12)[唐]道世撰《法苑珠林》卷17,《大正藏》第53冊,第415頁。

《四分比丘尼戒本注解》卷二也告誡信眾不應佩帶佛教符呪:

尊敬佛像諂曲心供養,藉之圖利活命尚獲罪報,況持像至大小便處?當更招無窮之惡報也。是故身懷護身像及經呪者,宜慎之乎!(13)釋懷瑩編《四分比丘尼戒本注解》卷2,收入藍吉富主編《大藏經補編》,臺北:華宇出版社,1984年,第8冊,第501頁。

隨著佛教的發展,在大乘菩薩觀、密教悉地觀的影響下,大乘佛教以及密教對符印的態度發生了較大的轉變,符印的使用在佛教中逐漸盛行。中古時期,中土社會翻譯、編撰了大量宣傳書寫佩帶經呪符印功德的密典,這無疑對中土社會佩帶佛教符印風氣的興盛起到了推動作用。如《佛說灌頂神呪經》(14)十二卷本《佛說灌頂神呪經》實非東晉帛尸梨蜜多羅譯,可能是在宋孝武帝大明元年(457)經編撰而成。相關研究參見伍小劼《〈大灌頂經〉形成及其作者考》,《華東師范大學學報》2011年第3期,第105-111頁。就多次提到書寫佩帶經呪的功能,其卷一《佛說灌頂七萬二千神王護比丘呪經》即言:

我亦復開此寶函出是章句。若有比丘帶持之者所到游行善神祐助,辟除萬惡魔不敢當,設有惡意自然滅亡。此大神典帶持之者,如王佩劍謀賊不敢當,此大神典亦復如是,若帶持者外諸惡魔,及身中五陰之魔莫不為伏。(15)[東晉]帛尸梨蜜多羅譯《佛說灌頂經》卷1,《大正藏》第21冊,第497頁。

在宣傳書寫佩帶佛教經呪的密典中,《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》是最為流行的,也是影響最大的。在敦煌文書遺存的佛教符印中,隨求符印的數量也是最多的。該經認為書寫佩帶大隨求符印即可獲得諸佛、菩薩、天龍鬼神的護佑,成一切善事:

若能書寫帶在頸者、若在臂者,是人能成一切善事,最勝清凈,常為諸天龍王之所擁護……帶此呪者雖未入壇,即成入一切壇,與入壇者成同其行,不作惡夢重罪消滅,有起惡心來相向者不能為害,持此呪者一切樂欲所求皆得。(16)[唐]寶思惟譯《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》,《大正藏》第20冊,第 637-638頁。

《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》也是在中土具有極大影響的密典,該經認為若眾生心智惛昧無力記憶經典,通過佩帶楞嚴神呪也可獲得極大利益:

阿難!若諸世界隨所國土,所有眾生隨國所生樺皮、貝葉、紙素、白疊,書寫此呪貯于香囊,是人心惛未能誦憶,或帶身上或書宅中,當知是人盡其生年,一切諸毒所不能害。(17)[唐]般剌蜜諦譯《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷7,《大正藏》第19冊,第137頁。

由于佛典的大力提倡,佩帶佛教經呪符印在隋唐時期民眾的日常生活中也變得較為常見,敦煌遺書中就保存有若干佛教符印。

敦煌佛教符印主要有四種類型,與本文相關的壇城類符印,除S.6348+P.4912外,還有P.4519、P.4991、Pt.389、S.4960、S.5656、S.6264V、EO.1182等。這些符印有的是已經完成的,有的尚未完成。其所書內容通常為隋唐時期極為流行的密教經呪。除《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》外,還有《佛頂尊勝陀羅尼經》《白傘蓋陀羅尼》《諸星母陀羅尼》《七俱胝佛母準提陀羅尼》《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼》等。此類符印,有的是單書一經一呪,更多的則是雜寫多部佛經佛呪,如S.6348+P.4912以及P.4591就雜書了多種佛教經呪。

(2)S.6348+P.4912具體情況蠡測

按使用情況,敦煌佛教符印大致可分為兩類,一類沒有受持者姓名,一類書有受持者姓名。前者如P.4519,該符印雜寫多種佛教經呪,內容龐雜,筆者對該符印進行過細致的文字梳理,發現該符印并未書寫受持者姓名。佛教呪語往往在特定位置提示稱名某甲,誦呪者誦至此處需將某甲替換為自己的真實姓名,這樣誦呪所獲之利益方能有明確之歸屬。與誦呪情況一樣,在符印書寫時,書寫者往往會將呪語中的某甲替換為符印受持者的真實姓名,以期符印能夠更好地守護受持者。細檢P.4519文書,其中并沒有將某甲替換為受持者之姓名,如該符印中的佛頂尊勝陀羅尼呪,在“跋折藍婆伐都么么薩婆薩埵寫迦耶毗秫提”一句“薩埵寫”之后就按呪語原貌注有“受持者于此自稱名”,據此推測,該卷符印可能并未被實際使用,而是抄經坊或符印售賣坊制作的樣本,此樣本便于大規模的合作抄寫。

敦煌遺書中尚存有若干有署名的佛教符印,其署名方式并不統一。P.3679在符印四方邊緣處四次書寫“弟子陳丑定一心奉持”;西安灃西出土的陀羅尼符印也在符印邊緣處寫有受持者“荊思泰”之姓名;耶魯大學藝術廊(Yale University Art Gallery)所藏一卷陀羅尼符印則在印心部分書有“受持者魏大娘一心供養”,并同時在呪語相應部分插入受持者魏大娘的姓名;P.3982則在呪語中將某甲替換為受持者幸思的姓名。與P.3982相似,S.6348+P.4912也是將呪語中的某甲替換為受持者“定惠”。從有具體受持者姓名這一現象來看,S.6348+P.4912等符印應是受持者日常使用的。

《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》認為僧人可以佩帶符印,并專門規定了僧人所佩隨求符印的樣式。但從目前所見的敦煌佛教符印所書受持者之姓名來看,這些受持者多為佛教的居士信眾,尚無法斷定比丘、比丘尼在日常生活中是否也使用了符印。S.6348+P.4912文書則為比丘僧人使用符印提供了有力的佐證。S.6348+P.4912中受持者姓名多為“弟子定惠”,在S.6348/1(D)《大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神呪經》中則出現“比丘弟子定惠”“比丘定惠”等稱呼,由此可見佛教符印的使用并不局限于居士階層,佛教的出家眾為尋求佛法庇護也熱衷于佩帶佛教護身符印。(18)松本榮一《敦煌畫研究》中收錄一幅西藏文陀羅尼輪曼陀羅,其中有“比丘守恭受持”字樣,亦為比丘佩帶護身符之例證。參見[日]松本榮一著,林保堯、趙聲良、李梅譯《敦煌畫研究》(上冊),第338頁。

按制作情況,敦煌佛教符印大體上可分為自制、售賣與贈印三類。自制符印一般由受持者抄寫經呪而成,此類符印布局簡單,沒有復雜的圖樣,便于制作。贈印符印多為雕版印刷品,一般由大家望族或佛教信眾發愿印刷,如Stein painting 249(Ch. xliii.004)號符印印版刻于太平興國五年(980),由李知順施印;1985 年夏,在洛陽東郊史家灣村一座五代時期(后唐)墓葬中發現的雕印陀羅尼符印為報國寺僧知益發愿印施。售賣類符印,在中原與敦煌地區也較為普遍。(19)1994年成都唐墓出土的雕刻版陀羅尼經符印就有“[成都府]成都縣龍池坊近卞印賣呪本……”字樣,可見該符印即用于售賣(參見霍巍《唐宋墓葬出土陀羅尼經呪及其民間信仰》,《考古》2011年第5期,第81-93頁);此外,耶魯所藏魏大娘符印由梵文呪語與復雜圖案構成,制作精美,顯非魏大娘親自自作,可能是魏大娘從坊肆購得后在相應位置添加自己姓名,使其成為自己的專屬護符。本文探討的S.6348+P.4912號符印受持者為比丘定惠,但該符印可能并非定惠親手自作,而是由定惠購于坊肆之間,該符印就極有可能是屬于售賣性質。(20)松本榮一注意到,該符印圖像部分的八吉祥標識所在均附有墨書“弟子智惠愿吉祥”或“愿弟子智惠吉祥”,而文字部分的《白傘蓋陀羅尼經》和其他陀羅尼經中則寫有“弟子定惠”([日]松本榮一著,林保堯、趙聲良、李梅譯《敦煌畫研究》(上冊),第331頁注18)。此種現象似可佐證該符印并非定惠自制,而是于坊肆間購得樣品在請坊肆之人為其在相應位置書寫姓名,坊肆之人誤書智、定,而定惠或智惠本人因文化素養不高,不識其字,也未能發現錯誤。

在敦煌文書中,遺留有不少壇城樣圖。如S.4690即一卷尚未完成的壇城圖,該圖已勾勒出壇城內城、中城、外城之道界,在三重之內,分別以文字提示所需繪制的圖形,繪制者不必通曉佛經,依文字繪制即可;P.4991亦為一幅壇城樣圖,該圖亦以文字提示所需繪制的圖形,如有“北面手執跋折羅”“西面佛手執輪”等。這些樣圖極有可能就是商肆制作壇城符印的樣圖,熟練的繪工即可依據樣圖繪制壇城。S.6348+P.4912符印中心的壇城圖形極為復雜,非經專業之訓練,難以完成,可能也出自商肆繪工之手。(21)松本榮一注意到敦煌符印存在商業化制作的傾向,他在分析Ch.lvi.0033號符印時指出:“此護符令人感興趣之處首先在于其以連續波狀紋樣描繪外緣的畫法,從中表現出欲以一頁紙而做成一獨立護符的意圖,同時可見其構成為:上方由專業畫家繪出神像,而下方空欄則留給一般人自由書寫,似為批量生產的結果。換言之,這是一種簡便的護符箋,上有繪圖,一般人可以自己書寫呪文制成一個護符,或是寺院收取些許費用而將之發給信徒。其上標有書寫方法,可在空欄處填入符呪而隨身攜帶。”([日]松本榮一著,林保堯、趙聲良、李梅譯《敦煌畫研究》(上冊),第437頁)。敦煌S.4729與S.5666為兩幅《歲星禳解符》,其制作過程與松本榮一所述相似,亦先批量制作星神圖像,后在依具體情況書寫符文。

圖5 P.4991壇城樣圖(圖片采自IDP)

繪制壇城圖樣只是壇城符印制作的第一步驟,在繪工繪完圖樣后,則需書手抄寫經呪。通過對S.6348+P.4912符印文本內容的分析,可以推測,壇城符印經呪的抄寫,有時需要多位抄手合作完成。

佛教呪語往往標示合、重、引、長、平等誦讀提示,以便正確讀出呪語獲得呪語護持。這些標示性文字并不屬于呪語的組成部分,具有署名被實際使用的敦煌佛教符印,在呪語書寫時往往將此類標示性文字刪除。S.6348+P.4912符印的主體部分完全刪除了此類標示性文字,無一殘留,但符印的背面J部分卻出現了“二合”字樣,本文已經論證S.6348/1(F)與S.6348/2(K)存在著可以前后連接的關系,S.6348/1與S.6348/2確實屬同一圖符之內容,亦即J部分不應為后來抄寫。另外,從抄寫情況來看,S.6348+P.4912正面較為精美,而背面抄寫水平不及正面,故而本文推測S.6348+P.4912至少有兩人合作抄寫而成。(22)前面提及,S.6348+P.4912符印圖像部分的八吉祥標識所在均附有墨書“弟子智惠愿吉祥”或“愿弟子智惠吉祥”,而文字部分的《白傘蓋陀羅尼經》和其他陀羅尼經中則寫有“弟子定惠”。同一符印出現“智惠”與“定惠”兩種署名,似可佐證此兩部分非出于一人之手。關于S.6348+P.4912符印制作的時間,尚無法確定。按松本榮一所言,該符印所繪佛像具有明顯的西藏風格,(23)[日]松本榮一著,林保堯、趙聲良、李梅譯《敦煌畫研究》(上冊),第315頁。又S.6348(F)區域的漢字書寫不同于古代漢字書寫方式,該處從左至右書寫,高奕睿(Imre Galambos)認為此種書寫模式是受西藏文化影響的結果,(24)Imre Galambos,Dunhuang Manuscript Culture:End of the First Millennium , Berlin:Walter de Gruyter GmbH,2020,PP.139-194.綜合而言,本文推測此類符印可能制作于歸義軍收復敦煌以后,此類符印雖主要面向漢族民眾,但受西藏文化潛移默化之影響,符印制作中仍保留了不少西藏習俗。

四、小結

S.6348+P.4912并非某類壇城的設計稿,而是在日常生活中被實際使用的佛教護身符。佛教本反對使用符印,隨著佛教的發展,大乘佛教以及密教對符印的態度發生了較大的轉變,符印的使用在佛教中逐漸盛行。佛教符印的使用在敦煌地區也極為普遍。敦煌佛教符印大致可以分為四類,即仿道類、陀羅尼類、圖像類和壇城類。S.6348+P.4912是一卷內容完整的壇城類符印,對研究佛教符印的形式、內容、制作方式等問題有重要價值。S.6348+P.4912號符印的受持者為比丘定惠,但通過對符印具體內容的分析,本文認為此符印并非由定惠親自制作,極有可能是購自于商肆之中。S.6348+P.4912號符印表明敦煌佛教符印的使用不只局限于居士信眾之中,出家比丘也熱衷于通過佩帶符印以尋求神力庇護;此外,敦煌地區佛教符印的制作已呈現出商業化傾向,有專門的商肆制作符印用于售賣,這說明敦煌民眾對佛教符印需求之旺盛。