新媒體時(shí)代城市更新的公眾參與

曾凌霜

引言

近年來,我國(guó)城市現(xiàn)代化進(jìn)程加速,規(guī)劃業(yè)界倡導(dǎo)更加人性化的社會(huì)空間更新,2021 年8 月30 日,中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部出臺(tái)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問題的通知》,指出城市更新要擺脫大拆大建的模式、轉(zhuǎn)變?nèi)P遷移原住民的觀念、改變公民參與缺失的方式,從關(guān)注物質(zhì)空間結(jié)構(gòu)重塑轉(zhuǎn)向關(guān)注民生。公眾參與作為公共政策制定的必要環(huán)節(jié)及實(shí)施基礎(chǔ),既是表達(dá)民主訴求,也是體現(xiàn)關(guān)心民生、以人為本的規(guī)劃概念。新媒體傳播具有速度快、受眾廣、影響大、不可控等特征,隨著“全媒體時(shí)代”的到來, 以互聯(lián)網(wǎng)渠道、社交網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)終端等為代表的新媒體工具,在改變傳播方式和人際交往的同時(shí),也在潛移默化地影響著城市規(guī)劃的公眾參與機(jī)制。本文以南京小西湖片區(qū)的舊城更新為例,探索在歷史遺產(chǎn)保護(hù)與現(xiàn)代建筑修繕的城市更新中,公眾參與城市規(guī)劃過程中角色的轉(zhuǎn)變以及其中新媒體技術(shù)的應(yīng)用。

一、城市規(guī)劃公眾參與的背景及發(fā)展趨勢(shì)研究

(一)西方城市規(guī)劃公眾參與的奠基與發(fā)展

國(guó)外對(duì)于城市規(guī)劃公眾參與的思考起源于20 世紀(jì)50 年代。那時(shí),西方社會(huì)城市規(guī)劃界內(nèi)部獨(dú)斷的弊病加上公民自我權(quán)利意識(shí)的覺醒,使得“自上而下”的“精英式”規(guī)劃工作開始把目光投向了普羅大眾【1】。公眾參與城市規(guī)劃正式成為一項(xiàng)法定制度,始于英國(guó)在1968 年頒布的《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》(Town and CountryPlanning Act 1968)。這項(xiàng)法案,把公眾參與規(guī)劃從一般性倡導(dǎo)變成了有法可依的實(shí)質(zhì)制度【2】。

在之后的20 世紀(jì)80 年代和20世紀(jì)90 年代,城市規(guī)劃的公眾參與得到了進(jìn)一步發(fā)展。西方城市規(guī)劃體系強(qiáng)調(diào),結(jié)構(gòu)規(guī)劃在作為正式的法律性文件公布之前,必須按照立法的要求完成全部的法定程序,其中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)是公眾參與;政府強(qiáng)調(diào)公眾參與前置和后置并行,即公眾共商共議貫穿決策到實(shí)施的全過程;公眾參與不僅是多元利益博弈中保障公共政策得以有效制定和實(shí)施的手段,更是政治民主下公民知情權(quán)和參與權(quán)的體現(xiàn)。

近幾十年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展和新媒體技術(shù)的廣泛應(yīng)用,國(guó)外公眾參與規(guī)劃已經(jīng)超越了座談和信訪的簡(jiǎn)單形式。線上論壇、在線決策、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、大數(shù)據(jù)挖掘等參與方式的出現(xiàn),使得公眾參與途徑更加多元化和智能化。

(二)我國(guó)城市規(guī)劃公眾參與的探索與實(shí)踐

我國(guó)城市規(guī)劃公眾參與的探索相對(duì)較晚,但發(fā)展日新月異。

2008 年1 月1 日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》正式把公眾參與機(jī)制列入城鄉(xiāng)規(guī)劃的法定程序中。法案強(qiáng)調(diào),公眾意見征詢應(yīng)納入城鄉(xiāng)規(guī)劃草案公開、正式方案修改和后期監(jiān)督檢查三項(xiàng)環(huán)節(jié)中;組織編制機(jī)關(guān)需組織有關(guān)部門和專家定期對(duì)規(guī)劃實(shí)施情況予以評(píng)估,并采取論證會(huì)、聽證會(huì)或其他方式征求公眾意見。《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》的頒布給予了公眾與政府、規(guī)劃師共商共議規(guī)劃重要的法律保障,也是我國(guó)規(guī)劃實(shí)踐邁向大眾參與的有效嘗試。

但不容忽視的是,那時(shí)法律規(guī)定的公眾參與城市規(guī)劃的形式僅涉及論證會(huì)、聽證會(huì)兩種,公民缺乏參與城市規(guī)劃的制度性和多樣化途徑。同時(shí),在參與主體范圍、規(guī)劃實(shí)施評(píng)估時(shí)間、信息透明公開程度、公眾表達(dá)意見后的反饋機(jī)制等方面都未做明確規(guī)定。另外,由于在規(guī)劃方面“事不關(guān)己”的觀念限制及專業(yè)知識(shí)的缺失,公眾缺乏主動(dòng)參與城市規(guī)劃的意識(shí)和能力,這些都使得公眾參與大體上仍然是政府主導(dǎo)、相關(guān)部門執(zhí)行、信息單向流動(dòng)的“自上而下”的“公眾參與后置”模式。公眾只有參議權(quán)而非決策權(quán),只愿意被動(dòng)接受而非主動(dòng)參與,作為城市活動(dòng)主體的普羅大眾缺乏更加科學(xué)的程序和多元的途徑參與城市規(guī)劃。

二、新媒體時(shí)代公眾參與規(guī)劃的特征

在公眾參與成為熱點(diǎn)而程序和渠道相對(duì)受阻的情況下,以新媒體蓬勃發(fā)展為代表的信息化時(shí)代為城市規(guī)劃進(jìn)一步“平民化”提供了更為廣泛和便捷的途徑。

以微博、貼吧、豆瓣為代表的社交媒體平臺(tái),抖音、嗶哩嗶哩動(dòng)畫等視頻媒體渠道,騰訊、搜狐、今日頭條等新聞?lì)愰T戶網(wǎng)站和新聞客戶端,以及微信、QQ 等具有實(shí)時(shí)溝通和傳播功能的通訊交流平臺(tái),這些新媒體渠道的產(chǎn)生和高速發(fā)展都為公眾瀏覽、傳播、交流、監(jiān)督社會(huì)時(shí)事起著驅(qū)動(dòng)力的作用。

新媒體的定義眾說紛紜,學(xué)者們基本共識(shí)為:新媒體是相對(duì)于傳統(tǒng)媒體而言的,繼報(bào)刊、廣播、電視等傳統(tǒng)媒體后發(fā)展起來的新的媒體形態(tài),是利用數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動(dòng)技術(shù),通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道以及電腦、手機(jī)、數(shù)字電視機(jī)等終端,向用戶提供信息和服務(wù)的傳播形態(tài)【3】。

新媒體的主要特征是:

傳播速度快

新媒體突破了時(shí)空限制,傳播者可以快速發(fā)布和傳播信息,用戶可以實(shí)時(shí)獲取信息并進(jìn)行反饋,增強(qiáng)了信息的快速流通性以及傳播者和接受者的互動(dòng)性和實(shí)時(shí)交流性。

(二)傳播受眾廣

任何信息都有可能被傳播,同時(shí)任何用戶都能接收、發(fā)布、評(píng)論信息,人們可以通過互聯(lián)網(wǎng)跨越地域和國(guó)界,獲取來自世界各地的信息和觀點(diǎn),打破了信息壁壘和用戶屏障。

(三)傳播影響大

新媒體已經(jīng)成為當(dāng)前時(shí)代用戶發(fā)布信息與獲取信息的重要方式,對(duì)人們的社會(huì)交往和社交關(guān)系也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。同時(shí),新媒體成為公共時(shí)事和社會(huì)輿論的重要傳播渠道,信息一經(jīng)社交媒體平臺(tái)發(fā)布便可實(shí)現(xiàn)快速傳播,引發(fā)公眾廣泛關(guān)注和討論,對(duì)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面產(chǎn)生了重要影響。

(四)傳播不受控

新媒體的交互性、實(shí)時(shí)性、開放性等優(yōu)勢(shì),極大改變了人們的生活方式。然而,其在輿論引導(dǎo)和不良信息傳播等方面發(fā)揮著特殊的作用,某種程度上弱化了社會(huì)道德約束力。也就是說,新媒體的自由性、隨意性和匿名性,容易導(dǎo)致思想薄弱的使用者放縱自己的行為,肆意宣傳負(fù)面文化,發(fā)布虛假消息,同時(shí)其傳播快、受眾廣、影響大的特征,也會(huì)導(dǎo)致部分用戶有意引導(dǎo)特定的輿論氛圍,從而對(duì)社會(huì)及個(gè)人的價(jià)值觀念和行為方式產(chǎn)生負(fù)面影響。

新媒體產(chǎn)生前,城市更新公眾參與的主要途徑是展板公示、聽證會(huì)、論證會(huì)等渠道單一、輻射范圍小、影響力受限的公眾參與模式;新媒體產(chǎn)生后,規(guī)劃公示成為蝴蝶效應(yīng),一方面一經(jīng)公布就迅速傳播、影響力驟增,一方面可能掉進(jìn)輿論旋渦,缺乏可控性。可見,如何引導(dǎo)及管控新媒體的巨大效力,使得負(fù)面參與變?yōu)檎鎱⑴c,被動(dòng)參與變?yōu)橹鲃?dòng)參與,局部參與變?yōu)槿鎱⑴c,已然成為新媒體時(shí)代公眾參與規(guī)劃重要難題。

接下來,本文將以南京小西湖片區(qū)的老城更新為例,具體探討新媒體時(shí)代公眾參與城市規(guī)劃的角色轉(zhuǎn)變,從而為城市規(guī)劃共商共議提供參考。

三、新媒體時(shí)代公眾參與規(guī)劃的探索——南京小西湖片區(qū)改造

(一)老城更新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

南京作為六朝古都,十朝都會(huì),曾經(jīng)行人如織、門庭若市,是充斥著繁華與喧囂的中國(guó)古代政治和經(jīng)濟(jì)中心,也是秦淮河、夫子廟、雞鳴寺、玄武湖、紫金山等絕世之美大放異彩的城邑。幾千年來歷史與現(xiàn)代的交融共生,積淀了厚重的文化源流。

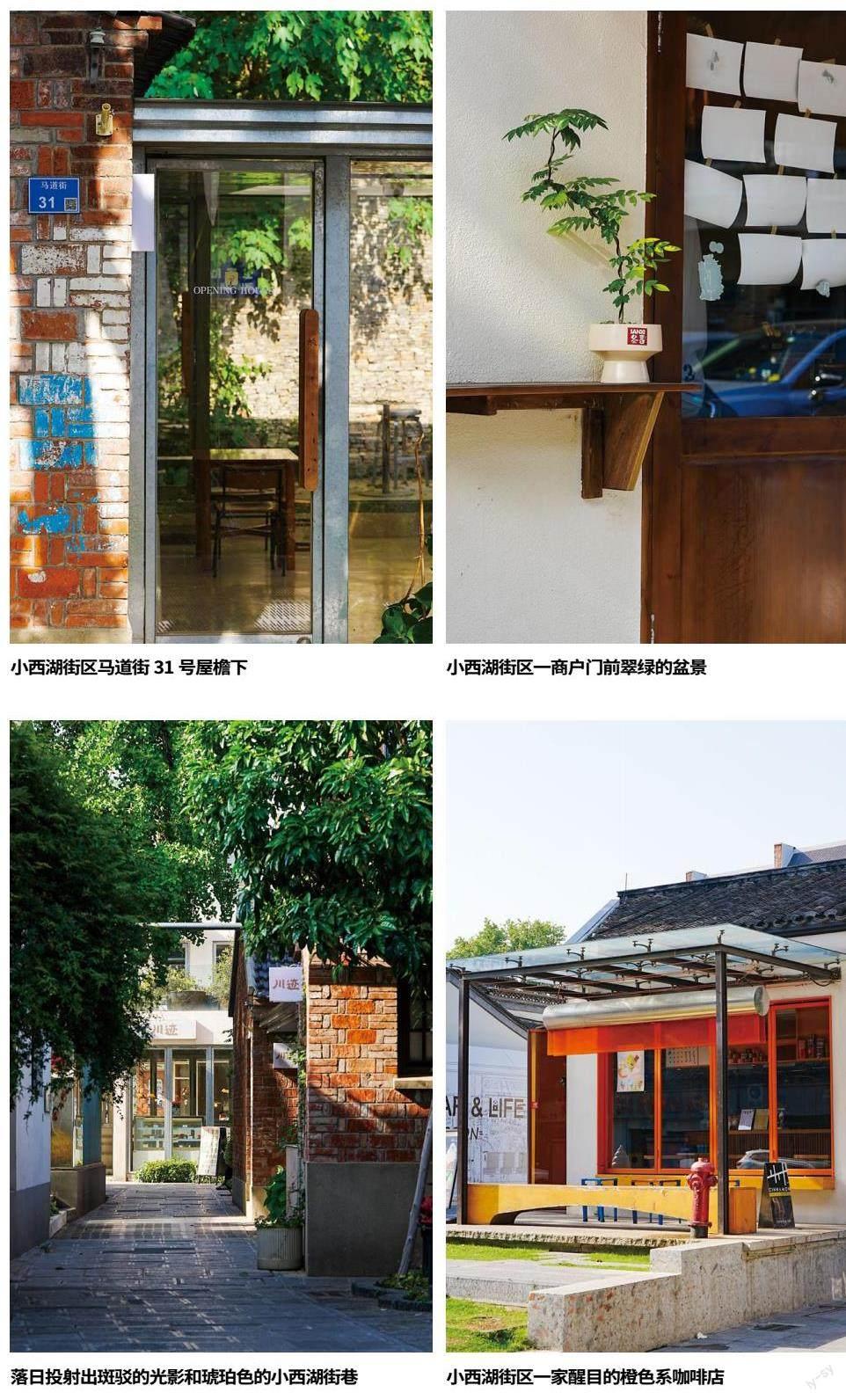

坐落于南京老城南地區(qū)的小西湖街區(qū),位于內(nèi)秦淮河?xùn)|段以北,串接老門東和夫子廟兩個(gè)超大流量區(qū)域。據(jù)《南京地名錄》記載,明清時(shí)期這里有一方小湖,春和景明,風(fēng)光旖旎,堪比杭州西湖,“小西湖”之名由此而來。現(xiàn)如今,碧綠的“翡翠”已經(jīng)不在,但作為《南京歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃》確定的28 處歷史風(fēng)貌區(qū)之一,現(xiàn)存較為完整保留明清傳統(tǒng)風(fēng)貌的居住區(qū)之一,南京小西湖街區(qū)的活力再生一直是社會(huì)各界關(guān)注的重點(diǎn)。

至2016 年,小西湖4.69 公頃的街區(qū)內(nèi)共有810 戶居民和25 家工企單位,居住人口超過3000 人,人均居住面積卻不超過15 平方米。由于歷史沿襲和保護(hù)理念尚未形成等原因,該片區(qū)瓦磚斑駁,街道滄桑,老舊建筑交雜密布。同時(shí),居住人口眾多,產(chǎn)權(quán)關(guān)系復(fù)雜,利益博弈激烈,這使得老城資源一度成為城市“包袱”。

既要尊重老城空間肌理,盡量保持原有建筑風(fēng)貌,又要摸清片區(qū)民俗,改善居民生存環(huán)境,同時(shí)盡可能釋放創(chuàng)新空間,引入新業(yè)態(tài)豐富新場(chǎng)景,打造集歷史遺產(chǎn)保護(hù)、生活宜居、休閑旅游于一體的復(fù)合型區(qū)域,成為政府和規(guī)劃師眼中的難題。

2015 年,南京市規(guī)劃和自然資源局會(huì)同秦淮區(qū)政府牽頭,東南大學(xué)建筑學(xué)院教授韓冬青及團(tuán)隊(duì)承擔(dān)規(guī)劃設(shè)計(jì),南京歷史城區(qū)保護(hù)建設(shè)集團(tuán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,共同開啟小西湖的改造工作。

在專家團(tuán)隊(duì)考察階段,原住居民的“去”與“留”就成了首要棘手難題。小西湖街區(qū)需要留下原住居民嗎?誰“去”誰“留”?留下來的居民又如何規(guī)劃?

經(jīng)探討,專家認(rèn)為,原住民是歷史街區(qū)文化的重要組成部分,若完全遷出,歷史街區(qū)就少了韻味。老城不僅僅包括流水淙淙的河渠、苔痕茵綠的古橋、無限韻致的民居,老城的“根”更是世代植根于這里的老百姓,正是他們的生生不息,才讓這些傳統(tǒng)建筑與青石長(zhǎng)巷煥發(fā)歷久彌新的活力。

所以,居民“去”與“留”的問題想通了,改造團(tuán)隊(duì)決定在充分尊重民意的基礎(chǔ)上適量保留部分原住民,留住老城區(qū)的“根”。然而,地上房屋密集,臨建、違建扎堆,基礎(chǔ)設(shè)施破敗,地下設(shè)施年久失修、管網(wǎng)功能老化,半空中還有如蛛網(wǎng)般鑲嵌交錯(cuò)的電線,居住安全、消防安全隱患重重;老城區(qū)人口繁雜,居民利益和實(shí)際需求眾口難調(diào);原住民與老城改造長(zhǎng)期共存,矛盾隨時(shí)可能發(fā)生。可見,完善城市物質(zhì)空間結(jié)構(gòu)重塑與維護(hù)公共利益的平衡及協(xié)調(diào)成為最直接的問題,而如何維護(hù)公共利益,公眾參與老城保護(hù)和改造就成了難題的出口。

(二)“自上而下”與“自下而上”有機(jī)結(jié)合的規(guī)劃理念

如表格所述,在小西湖片區(qū)改造的研究與實(shí)踐過程中,不同階段的參與者包括了政府職能部門、規(guī)劃設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、國(guó)企建設(shè)平臺(tái)、街道辦、居委會(huì)、社區(qū)居民、責(zé)任規(guī)劃師、大學(xué)生志愿者等。專業(yè)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)始終秉持改善民生、尊重民意的理念,充分鼓勵(lì)和幫助片區(qū)居民共同研討片區(qū)建設(shè);片區(qū)居民積極出謀劃策,主動(dòng)參與全過程,在改造中獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,集思廣益,充分表達(dá)意愿。

這樣的方式改變了以往自上而下的“精英式”規(guī)劃方法,而是逆向思維,邀請(qǐng)多方參與聯(lián)合,共同研究規(guī)劃思路和實(shí)施方案,探索出了相對(duì)科學(xué)的“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的規(guī)劃理念。小西湖片區(qū)改造對(duì)后來舊城改造處理政府、市場(chǎng)和公眾的關(guān)系具有借鑒意義。

(三)新媒體對(duì)城市更新公眾參與的影響

同時(shí),如表格所示,新媒體技術(shù)在小西湖片區(qū)更新的前期和后期兩個(gè)階段,對(duì)公眾參與規(guī)劃起到了較好的促進(jìn)作用。

前期設(shè)計(jì)規(guī)劃階段,規(guī)劃團(tuán)隊(duì)利用網(wǎng)絡(luò)問卷和大數(shù)據(jù)分析功能,將居民實(shí)際生活和未來暢想與街區(qū)改造結(jié)合起來,設(shè)計(jì)成一套線上問卷供居民填寫,并根據(jù)廣大居民填寫的答案分析其喜惡和核心需求,把這些材料作為編織小西湖片區(qū)更新的重要依據(jù)。通過網(wǎng)絡(luò)問卷和數(shù)據(jù)分析的新媒體形式,既能增加具體改造方案的科學(xué)性與多樣性,保證調(diào)查的廣泛性和高效性,也能迅速提煉及整合有用信息。

后期管理階段,相關(guān)職能部門利用主流媒體報(bào)道、社交媒體二次傳播、民眾自發(fā)宣傳討論三種模式,引起社會(huì)廣泛討論和關(guān)注。筆者在百度搜索引擎搜索“南京小西湖片區(qū)城市更新”得到26 萬多種相關(guān)結(jié)果;在微信平臺(tái)搜索得到260 多篇相關(guān)文章,閱讀量累計(jì)高達(dá)350 萬;在小紅書平臺(tái)搜索得到600 多篇相關(guān)文章;在嗶哩嗶哩視頻平臺(tái)搜索得到1100 多種相關(guān)結(jié)果。部分網(wǎng)友評(píng)論“小西湖方寸之地,歲月靜好不是說說而已”“新舊相融、一步一景”“城南的老民房搖身一變成為了南京目前最火的藝術(shù)空間,陽光傾灑,這里的行人腳步似乎都被放慢,好不愜意”“南京一直是一座有溫度的城市”……大量評(píng)論利用新媒體平臺(tái)傳播,使得小西湖舊城更新的故事傳播力和影響力陡增。

然而,筆者在閱讀專業(yè)文獻(xiàn)、新聞報(bào)道、公眾論壇等大量文章后,并未發(fā)現(xiàn)在小西湖改造的規(guī)劃實(shí)施階段(小西湖改造中期)應(yīng)用到新媒體技術(shù)。

2011 年3 月,南京市政府為建設(shè)南京地鐵三號(hào)線,移栽大量栽種于上世紀(jì)中期的珍貴法國(guó)梧桐樹,被市民上傳移栽前后對(duì)比圖片至網(wǎng)絡(luò)后,引起熱議,孟非、黃健翔等名人也紛紛在微博為“保衛(wèi)梧桐樹”發(fā)聲。

報(bào)道發(fā)酵迅速,輿情共經(jīng)過22 天,引發(fā)新聞報(bào)道1535 篇,跟帖評(píng)論21289 條,文章620 篇,涉及網(wǎng)站180 家。南京政府立即做出回應(yīng),制定“工程讓樹,不得砍樹”方針,南京護(hù)綠行動(dòng)也被列為“2011 中國(guó)公眾參與環(huán)保十大事件”之一。

在南京梧桐樹移栽事件中,“市民上傳圖片至網(wǎng)絡(luò)”“名人微博發(fā)聲”“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)廣泛傳播”“南京政府立刻修正方案”等等實(shí)踐表明,“全媒體時(shí)代”能更好為公眾參與城市更新提供豐富多元的信息、創(chuàng)造溝通交流的平臺(tái)、減少單向主導(dǎo)、擴(kuò)大傳播效力帶來現(xiàn)實(shí)影響。

而筆者認(rèn)為,事件發(fā)酵如此迅速、討論如此之廣的原因或許并非純粹是樹砍與不砍的問題。

如若市政府及專業(yè)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)能在方案擬定到實(shí)施的全過程開展線上座談會(huì)、舉行網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)問卷、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票、建設(shè)線上意見平臺(tái)、利用社交媒體互動(dòng)等新媒體公示手段,真誠(chéng)地梳理地鐵三號(hào)線建設(shè)的必要性,地鐵與樹的沖突問題,砍樹后對(duì)生態(tài)環(huán)境及珍稀樹木的彌補(bǔ)方案,并允許市民表達(dá)疑問、提出建議、監(jiān)督后續(xù)實(shí)施,事情或許會(huì)有所不同。

南京移栽梧桐樹事件已成為新媒體手段促進(jìn)規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)性和民主性提高的有效案例,同理可得,如若小西湖片區(qū)的更新過程能在設(shè)計(jì)、實(shí)施、管理三個(gè)環(huán)節(jié)更廣泛借助新媒體平臺(tái)進(jìn)行公示與傳播,公眾參與城市更新的途徑可能會(huì)更多元更高效,小西湖街區(qū)建筑的服務(wù)和展示功能也會(huì)更具人性化和科學(xué)性。

四、南京小西湖片區(qū)的喚醒與再生

食后閑步,林老太太都可以在自家院子進(jìn)行。北側(cè)實(shí)心墻壁被改成了鏤空樣式,透過鏤空磚雕的花窗,來往的游客都能捕捉到林老太太家的庭院景觀。那棵深深扎根于老院里的枇杷樹,經(jīng)過數(shù)載年華,沐過數(shù)場(chǎng)春雨,依舊亭亭如蓋,金果壓枝。初夏的日光從密密層層的枇杷枝葉上投射下來,古樸的石磚地上印滿銅錢似的粼粼光暈。

林老太太每次去花鳥市場(chǎng),都會(huì)購(gòu)買好幾盆盆栽和鮮花。經(jīng)過精心裝點(diǎn)的花園,像色彩斑斕的夢(mèng)境,微風(fēng)輕輕拂過,花兒就溢滿院落,四時(shí)皆景。改造后的小院,文雅精巧又不失古韻,自然建筑材料與攀附其上的藤蔓相映成趣,往來的游客或倚在垂吊而下形如瀑布的紫藤花墻交談,或在刻有梅蘭竹菊?qǐng)D案的滄桑木門前打卡留念。若有游客問起,李老太太便會(huì)邊擺弄花草,邊同他們講述老城改造的故事。

南京老城南的小西湖片區(qū),地?fù)斫鹆陝?shì),城回江水流。青磚小瓦馬頭墻,回廊掛落花格窗,給人時(shí)代的拼貼感和年輪感。然而,站在改造后的街巷任何一個(gè)十字路口,都可以體驗(yàn)過去與現(xiàn)代的交融共生。北面是難舍故土的老居民,南面卻是藝術(shù)人士構(gòu)思的別致小館,西面是騰訊等名企打造的沉浸式文創(chuàng)IP 空間,來到東面,繁花錦簇、綠樹成蔭的“共享院落”②又映入眼簾。舊城更新后的小西湖片區(qū),保留傳統(tǒng)老城的尺度和肌理,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了開放共享的空間和新業(yè)態(tài)。

2022 年11 月,聯(lián)合國(guó)教科文組織公布2022 年亞太地區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)獎(jiǎng),南京小西湖街區(qū)項(xiàng)目獲得了歷史環(huán)境項(xiàng)目的創(chuàng)新設(shè)計(jì)獎(jiǎng)。

從老城的煥新到帶來產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇,從空間改善到重塑社會(huì)關(guān)系,小西湖片區(qū)相對(duì)完整地保留了傳統(tǒng)老城空間格局和建筑肌理,又開拓發(fā)展,進(jìn)行了人性化和現(xiàn)代化的社會(huì)空間更新。這樣有效的綜合更新離不開探索出“微創(chuàng)手術(shù)”方案的城市規(guī)劃師的智慧與勇氣,逐漸成熟的城市更新公眾參與機(jī)制與新媒體技術(shù)也起到了不可忽視的作用。

五、相關(guān)建議

從前,規(guī)劃的公眾參與缺乏廣泛的途徑和便捷的傳播方式,隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)的產(chǎn)生與不斷延伸,以社交網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)終端為代表的新媒體手段極大重塑了信息傳播與獲取的方式,也改變了公眾參與規(guī)劃的傳統(tǒng)模式。作者認(rèn)為,政府和相關(guān)職能部門應(yīng)更重視新媒體在公眾參與城市更新方面的效應(yīng)和影響力,可以從以下方面為公民參與城市更新提供更多元且便捷的途徑。

(一)搭建在線政務(wù)公開平臺(tái)

政府應(yīng)借助信息化手段搭建在線平臺(tái),公開草案設(shè)想、方案設(shè)計(jì)、改造進(jìn)度、監(jiān)督管理等規(guī)劃和建設(shè)過程,向市民更好展示規(guī)劃藍(lán)圖。同時(shí),積極收集市民意見,群策群力,并建立高效迅速的反饋機(jī)制,形成更便捷互通的公眾參與模式。

(二)利用流行媒體擴(kuò)大傳播效力

政府應(yīng)利用新聞端、論壇網(wǎng)站、短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播等新興且流行的社交媒體平臺(tái)發(fā)布改造進(jìn)度、傳播規(guī)劃信息、展示規(guī)劃成果,提高城市更新的大眾參與和認(rèn)知能力;同時(shí)通過新媒體效應(yīng)和感染力鼓勵(lì)居民在改造過程和后期維護(hù)中進(jìn)行自主更新,培養(yǎng)社區(qū)歷史保護(hù)的自主性精神和原住民自主組織能力,實(shí)現(xiàn)城市更新公眾參與的可持續(xù)發(fā)展。

(三)加強(qiáng)法制保障引導(dǎo)有序參與

值得注意的是,新媒體平臺(tái)的個(gè)性化和社會(huì)化可能促使各種未經(jīng)證實(shí)或不理性的信息紛至沓來,使人應(yīng)接不暇,國(guó)家相關(guān)職能部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)利用新媒體進(jìn)行公眾參與的立法工作,形成協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管有力、價(jià)值正確、合法合理的非官方渠道公眾參與,引導(dǎo)公民切實(shí)有效梳理信息,理性有序參與規(guī)劃。

(四)構(gòu)建大數(shù)據(jù)管理和分析平臺(tái)

政府可搭建大數(shù)據(jù)管理和分析平臺(tái),對(duì)相關(guān)區(qū)域居民生活習(xí)慣、日常行為、城市空間喜好等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析,為今后城市改造、空間布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通規(guī)劃等城市規(guī)劃項(xiàng)目提供數(shù)據(jù)支撐。

六、結(jié)語

改造后的小西湖片區(qū),獨(dú)具思想的藝術(shù)展館與懸掛晾曬的家常臘味,僅一墻之隔;新潮極簡(jiǎn)的咖啡館與粉墻黛瓦的明清建筑,隔街相望;新晉網(wǎng)紅打卡點(diǎn)與大雅氣韻的居民老宅,共生共存。一個(gè)老舊城區(qū)在城市更新中以“潤(rùn)物細(xì)無聲”的方式,逐漸呈現(xiàn)出更加宜居的模樣,老城南的煙火氣和原住民繾綣的鄉(xiāng)愁也在小西湖片區(qū)找到了新的書寫方式。

公眾對(duì)城市的記憶與情感寄托在城市空間中,而具有文化意義的城市空間也是緊緊與人相連的。

2022 年10 月16 日,中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)報(bào)告指出,要堅(jiān)持人民主體地位,充分體現(xiàn)人民意志、保障人民權(quán)益、激發(fā)人民創(chuàng)造活力。在城鄉(xiāng)規(guī)劃制度中促進(jìn)公眾參與,是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的必然要求,也是提升城鄉(xiāng)規(guī)劃科學(xué)性和實(shí)效性的必要手段。

傳統(tǒng)的“自上而下”的規(guī)劃理念限制了公眾參與,而以傳播速度快、受眾廣、影響大、不可控等特征的新媒體時(shí)代的到來,使得公眾參與突破了傳統(tǒng)空間和物理介質(zhì)的限制,拓寬了公眾參與的渠道,其參與廣度和深度均在加大。在這個(gè)過程中,公眾參與的角色發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。

然而,新媒體低門檻、個(gè)性化、自由化的特征也帶來泥沙俱下、良莠不齊的海量信息與情緒,相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)更加關(guān)注并引導(dǎo)新媒體傳播的內(nèi)容,使得新媒體時(shí)代下城市規(guī)劃的公眾參與由負(fù)面參與變?yōu)檎鎱⑴c,被動(dòng)參與變?yōu)橹鲃?dòng)參與,局部參與變?yōu)槿鎱⑴c。

回看小西湖地區(qū),四時(shí)變化,李老太太院子里那棵枇杷樹依舊亭亭如蓋。回憶、鄉(xiāng)愁,在這個(gè)沉淀著幾代人情感的街巷里,像枇杷樹一樣向下扎根、向上生長(zhǎng)。

編輯+王旭

參考文獻(xiàn):

【1】孫施文,殷悅.西方城市規(guī)劃中公眾參與的理論基礎(chǔ)及其發(fā)展[J].國(guó)際城市規(guī)劃,2009(S1):7

【2】趙叢霞,朱海玄,周鵬光.英國(guó)規(guī)劃許可中的公眾參與——以英國(guó)謝菲爾德市為例[J].國(guó)際城市規(guī)劃, 2020, 35(3):6.

【3】黃傳武.新媒體概論[M].中國(guó)傳媒大學(xué)出版社,2013.