2012-2021年國內喉癌術后感染的文獻計量分析

余 靜,馬迪將,李 煜,沈益萍,朱立軍

余姚市人民醫院,浙江余姚 315400

喉癌是耳鼻喉科最常見的惡性腫瘤之一[1]。隨著醫療技術的不斷進步,喉癌的治療方案日趨個性化,但目前臨床上治療喉癌最主要的方式仍為手術治療。喉癌手術操作復雜,由于手術部位特殊,需要將氣管切開,氣管切開后患者無法通過呼吸道濕化及過濾氣體,喪失了防御屏障,同時支氣管分泌物增加和變稠,無法自主排出,有利于細菌繁殖[2-3]。因此,感染作為術后最常見的并發癥發生率較高[4]。喉癌術后感染部位包括手術相關切口感染、呼吸道感染及由此引起的全身性感染。術后感染明顯影響手術治療效果,延長患者恢復時間,降低患者生活質量,甚者威脅患者生命安全。本研究采用文獻計量學研究方法對國內喉癌術后感染情況進行分析,旨在為喉癌術后感染預防提供科學參考依據。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索

本研究檢索中國知網、維普資訊中文期刊服務平臺(簡稱維普)和萬方數據知識服務平臺(簡稱萬方)等數據庫中我國喉癌術后感染研究的文獻,選擇高級檢索方式,以“喉癌”AND“術后感染”為主題,檢索時間為2012年1月1日至2021年12月31日。

1.2 納入與排除標準

納入標準:喉癌術后感染研究的文獻,且發表于國內學術期刊;中文文獻。排除標準:與本研究主題無關的文獻;重復出版的文獻;一稿多投的文獻;學位論文、綜述和會議論文;通過多渠道仍無法獲得原文的文獻。

1.3 文獻整理與提取

下載符合標準的全部文獻進行閱讀,人工剔除與研究內容不符的文獻后以PDF形式導入NoteExpress 3.2軟件進行去重和相關數據整理提取,提取內容包括文獻類型、發表年份、作者、關鍵詞和文獻來源等。用Excel建立數據庫,將NoteExpress 3.2軟件整理后的數據錄入數據庫中。

1.4 質量控制

本研究中所有文獻檢索、下載、數據錄入及分析均采取雙人同時開展的方式進行。

2 結果

2.1 文獻檢索概況

本研究通過中國知網檢索到文獻110篇,維普61篇和萬方50篇。通過NoteExpress 3.2軟件及人工剔除重復文獻105篇,閱讀全文后剔除無關文獻1篇,共115篇文獻納入研究。

2.2 年度發文量

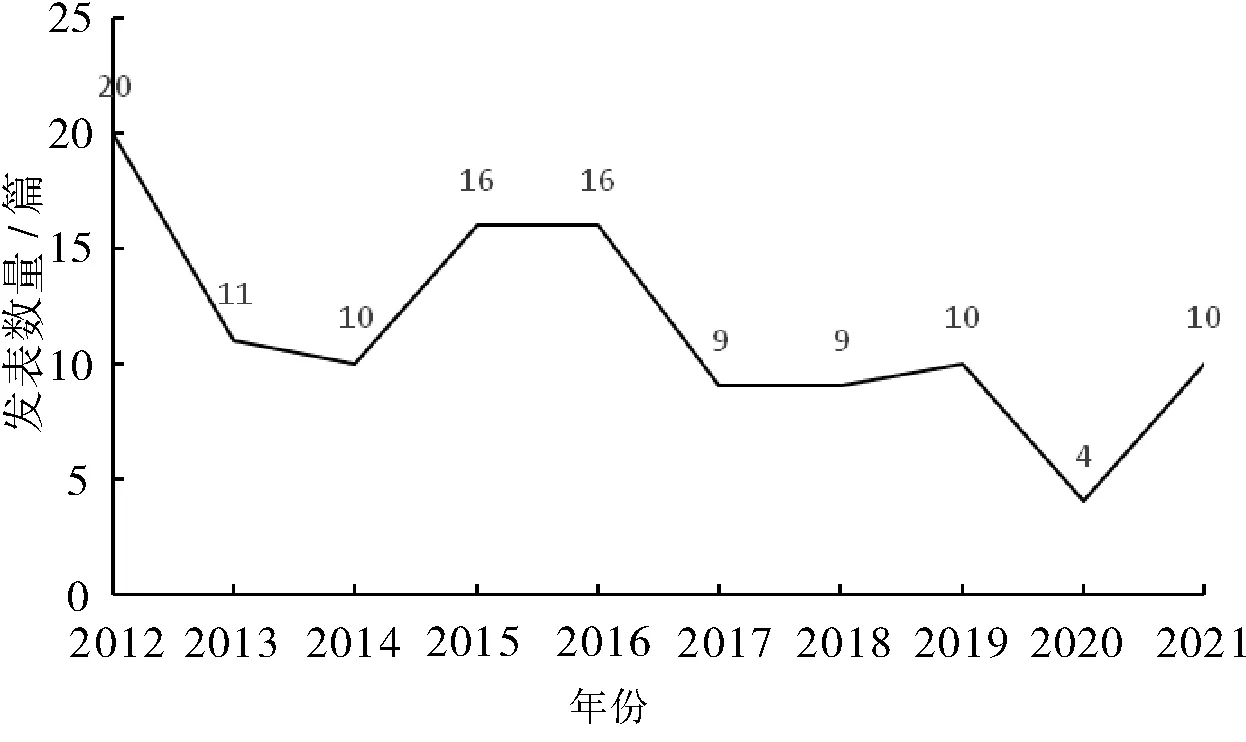

文獻發表數量按年度分布顯示,2012年發文量最多為20篇,后呈現緩慢下降趨勢,見圖1。

圖1 喉癌術后感染文獻年度分布情況

2.3 文獻基金支持情況

115篇文獻中僅有25篇文獻有基金項目支持,占21.74%(25/115),其中包括國家級基金項目4個、省部級基金項目11個、廳級基金項目4個和地市級基金項目6個。省部級基金中以浙江省(5篇)和廣東省(3篇)為主,占72.73%(8/11)。

2.4 文獻合作情況

115篇文獻作者總數為318人,其中獨著文獻36篇,合著文獻79篇,文獻中署名最多為9人,合作率為68.70%(79/115),合作度為2.77。

2.5 第一作者所在地及機構分布

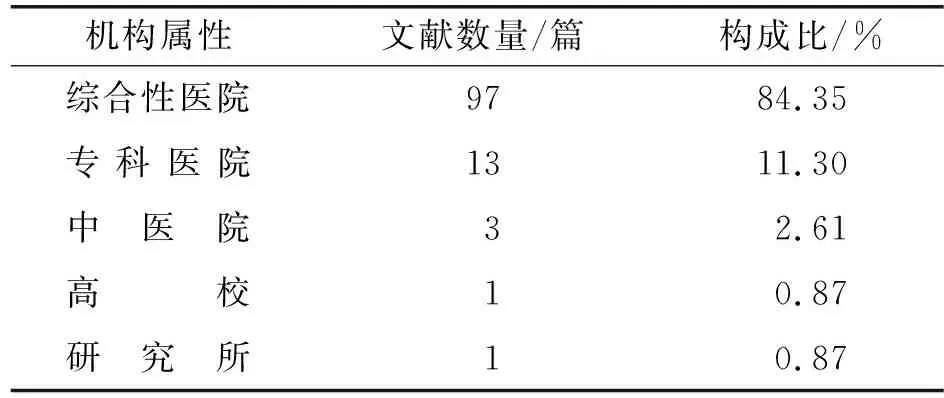

對文獻第一作者所在地進行分析可見,115篇文獻來自25個省、直轄市和自治區,排名前6位的地區是浙江省(10篇)、河南省(10篇)、山東省(10篇)、江蘇省(9篇)、廣東省(7篇)和湖南省(6篇),占總文獻數量的45.22%(52/115)。第一作者所在機構包括綜合性醫院、專科醫院、中醫院、高校和研究所,見表1。

表1 喉癌術后感染文獻第一作者機構分布(n=115)

2.6 文獻來源分布

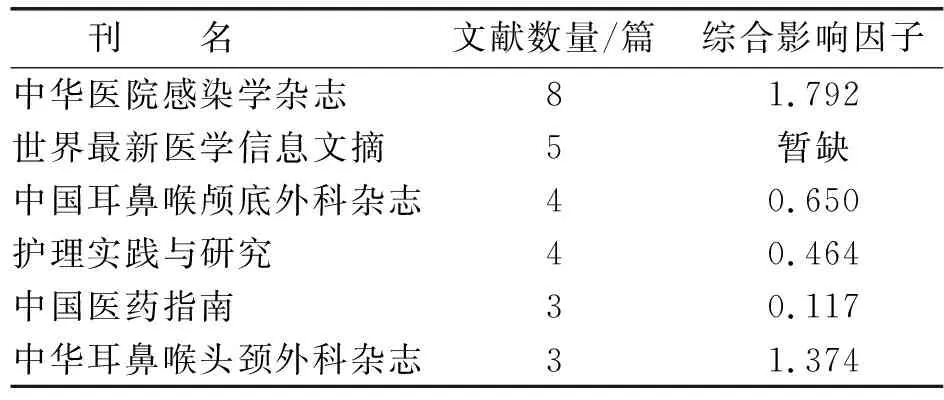

115篇文獻在國內63種學術期刊上發表,15篇文獻發表在8種護理類期刊上,其余均發表在醫學類期刊上。載文量≥3篇的期刊共6種,合計27篇,占23.48%(27/115),見表2。

表2 喉癌術后感染文獻載文量≥3篇的期刊(n=27)

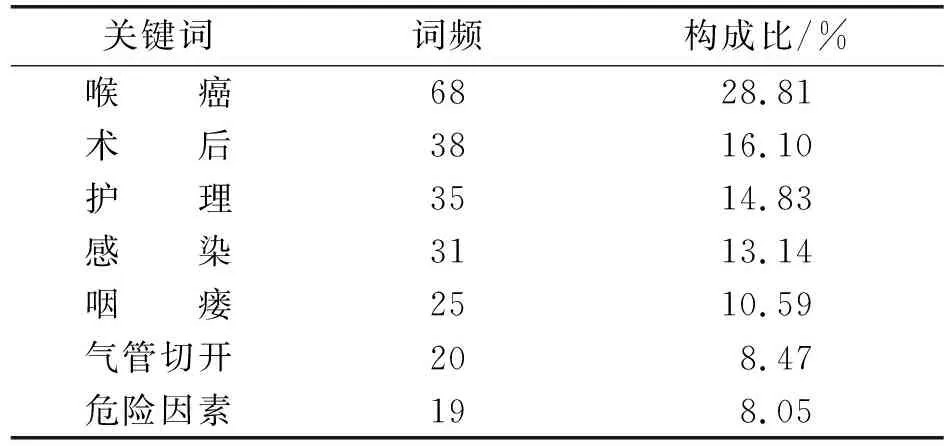

2.7 關鍵詞分布

表3 喉癌術后感染高頻關鍵詞分布(n=236)

2.8 感染部位與細菌學培養結果

文獻中感染部位包括喉癌術后發生的切口感染、呼吸道感染及全身性感染,但主要感染部位以下呼吸道感染為主,包括支氣管炎、肺炎等;其次為切口部位感染。115篇文獻中,細菌學培養結果有銅綠假單胞菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯桿菌、大腸埃希菌、鮑曼不動桿菌、金黃色葡萄球菌、流感嗜血桿菌、真菌等,其中以銅綠假單胞菌為最常見致病菌的研究有53篇,占46.09%;其次為以金黃色葡萄球菌為最常見致病菌的研究有41篇,占35.65%。

3 討論

3.1 喉癌術后感染研究領域關注程度較低

本研究結果顯示2012-2021年國內喉癌術后感染文獻發表數量共計115篇,年均發表11.5篇,2012年發表20篇,之后呈現緩慢下降趨勢,提示近年來我國在該研究領域研究力度下降。其中僅有21.74%的文獻得到基金項目支持,提示國內喉癌術后感染研究領域受關注程度較低,缺乏資金投入,亦可能與科研人員科研能力不足,基金申請意識缺乏有關。浙江省和廣東省得到的基金項目支持最多,提示經濟發達地區重視醫療衛生服務領域建設,醫療科研經費投入大。科研經費的不足將嚴重影響研究開展的質量,應鼓勵科研人員積極申請基金項目,爭取科研經費。

3.2 喉癌術后感染相關文獻影響力較低

質量高的科研項目開展往往過程復雜,需要大量人力、物力和財力的配合。有研究[6]顯示,合作度與文獻的難度相關,難度越大,合作度越高。本研究結果顯示2012-2021年我國喉癌術后感染文獻合作度為2.77,明顯低于我國科技期刊合作度3.43的標準[7],提示研究者合作意識淡薄,合作度有待提高。由第一作者所在地區分布可見,排名前6位的地區是浙江省、河南省、山東省、江蘇省、廣東省和湖南省,可能與以上地區經濟較為發達且人口密集,開展喉癌手術多有關。第一作者所在機構以綜合性醫院為主,其原因是喉癌治療手術難度大,醫療、護理等綜合能力較強的綜合性醫院為承擔該類手術的主要機構,其他醫療機構或者高校等單位醫務人員接觸該類研究較少,提示綜合性醫院應提供不同類型機構醫務人員參與該領域研究項目的平臺,共同參與研究,有利于發掘更多研究新方向。同時,本研究結果亦顯示115篇文獻中僅有15篇文獻發表在8種護理類期刊上,提示護理人員在喉癌術后感染研究領域關注度低,其原因可能與護理人員學歷相對較低,科研能力不足,撰寫論文水平有限有關,應重點關注護理人員學術論文素養提升工程,鼓勵護理人員“寫出來、投出去”。由載文量≥3篇的學術期刊綜合影響因子顯示,僅有《中華醫院感染學雜志》和《中華耳鼻喉頭頸外科雜志》2種期刊>1,其余均明顯<1或者暫缺,提示喉癌術后感染研究領域文獻質量較低,研究成果含金量少,這也從另一方面提示該研究領域存在較大的提升空間。

3.3 喉癌術后感染研究熱點較為集中

關鍵詞是對文獻內容的高度概括,出現頻率越高越能反應該研究領域的熱點所在[8]。根據高頻關鍵詞分布結果顯示,目前我國喉癌術后感染文獻關鍵詞主要集中在“喉癌”“術后”“護理”“感染”“咽瘺”“氣管切開”和“危險因素”。提示研究熱點聚焦在術后感染的危險因素探索上。喉癌術后感染以下呼吸道感染為主,包括支氣管炎、肺炎等,其次為切口部位感染。喉癌手術行氣管切開術,破壞了人體原有生理屏障,空氣未經濕化直接進入氣道,影響纖毛運動,氣管分泌物無法自主排出,需要頻繁進行人工吸痰操作,過程中易損傷黏膜,增加了患者的感染概率。部分患者因術后切口疼痛而拒絕咳嗽,口腔內細菌容易通過氣管套管直接進入下呼吸道而發生感染[9-10]。在危險因素中,出現最多的是年齡≥60歲、患有糖尿病等基礎疾病、手術時間>4 h、術前術后長時間使用抗生素、術后長時間住院[11-13]。人體免疫力隨年齡增長而下降,同時老年人咳嗽反應弱,自主排出氣道分泌物困難,因此術后感染發生率高。糖尿病患者在圍手術期機體處于高應激狀態,往往體內內分泌平衡功能被破壞,高血糖環境適合致病菌定植及繁殖[14]。喉癌手術作為一種侵入性操作過程復雜,破壞人體原有免疫平衡狀態,手術進行時間越長,則切口暴露時間越長,致病菌定植風險增加,術后感染的概率就越大[15]。長時間的住院使得患者長期暴露在致病菌較平常環境更多的醫院環境中,加上術后機體抵抗力下降,對病原菌防御力低,發生感染的風險上升[16]。

3.4 細菌培養結果對指導抗生素使用的價值

全部文獻中細菌學培養結果最常見的細菌均為臨床上常見的致病菌,銅綠假單胞菌作為喉癌術后感染的主要致病菌,由于目前廣譜抗生素的濫用,其對頭孢替安、慶大霉素等一線藥物存在不同程度的耐藥,亦有文獻報道其對亞胺培南和美羅培南出現耐藥;金黃色葡萄球菌亦隨著青霉素的廣泛使用出現了獲得性耐藥,產生青霉素酶,水解β-內酰胺酶,導致青霉素耐藥。提示術后使用抗生素應嚴格按照用藥指征,根據細菌培養結果選擇合適抗生素,減少耐藥發生。

3.5 本研究局限性

本研究通過對2012-2021年我國喉癌術后感染相關性研究進行分析,發現喉癌術后感染研究領域關注度不高,科研開展主要集中于浙江省和廣東省等經濟發達地區;喉癌術后感染發生率高,應針對不同危險因素,制訂個性化的防感染措施。同時本研究亦存在一定的局限性,如2021年全年的文獻尚未全部被收錄至中國知網、維普和萬方3個數據庫而沒有納入分析導致本次研究不全面,其研究結果亦會隨著時間變化而發生改變。