渠道效用影響下的線上平臺銷售模式選擇研究

文/金天

通過研究消費者的偏好強度和對平臺提供的附加服務有需求的消費者的比例,構建品牌商和電商平臺之間的Stackelberg博弈模型,分析出每種模式適用的前提條件。在多種前提條件同時滿足時研究對附加服務需求的消費者比例對于供應商選擇線上渠道模式的影響。通過理論推導結果表明,當對附加服務需求的消費者比例較小時,選擇代理模式將獲得較高利潤;當對附加服務需求的消費者比例適中和較大時,選擇轉售模式將獲得較高利潤。

0.引言

過去針對渠道模式的研究主要集中于線下渠道或者線上線下渠道模式。隨著線上平臺業務快速發展,一些學者針對單純的線上渠道銷售模式選擇進行研究。朱立龍及姚昌(2013)[1]通過建立生產商直接、簡介和混合渠道策略三種模型,研究兩個競爭生產商分銷渠道設計中如何制定產品質量決策。Young等(2014)[2]研究如何將渠道模式選擇作為戰略工具從第三方產品評價中獲得利益。Gans(2011)[3]比較批發與代理模式下的產品定價決策,證明由于雙邊際效應批發模式定價會高于代理模式定價。Tan等(2015)[4]研究了在一個品牌商與兩個競爭性零售商構成的電子產品供應鏈中采用代理模式帶來的影響,發現采用代理模式能夠促使競爭性零售商以提前議定的分配規則來進行合作。Hao及Fan(2014)[5]研究發現當存在互補性市場時,代理模式下電子書籍的零售定價高于轉售契約下的定價。與之前研究線上銷售渠道模式文獻不同的是,本文針對渠道模式選擇的研究中,考慮了不同渠道模式下能夠為消費者帶來的附加服務及價值增值的不同,同時此附加服務是在消費者通過從線上平臺購買核心產品之后才會發生,且此附加服務僅對部分消費者有價值。

1.模型與假設

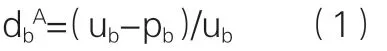

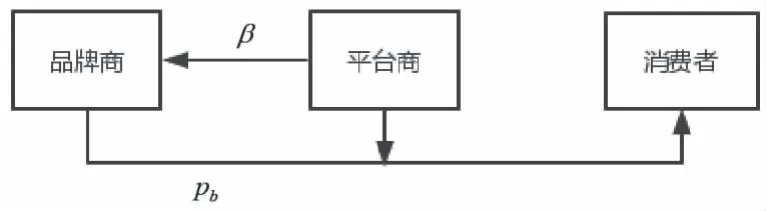

考慮一個品牌商在一個電商平臺上如何在不同的條件下從多種銷售渠道中選擇最佳的渠道來售賣其核心產品。假定核心產品的最大效用為ub(取決于其質量、特征、性能與用途等);假定轉售模式相對于代理模式下的消費者效用增值ua。用上標“A”表示線上代銷模式,“R”表示線上轉售模式。代理模式下,在線平臺表現為品牌商產品銷售的代理者,此時線上平臺為顧客和品牌商建立直接聯系,并根據品牌商在平臺上的銷售收入按照一定的比例收取代理費用,市場價格由品牌商直接確定。線上平臺在這種情況下,不承擔任何直接庫存或交貨成本,但也失去了制定市場價格的靈活性。假設平臺對品牌商銷售收入的收取比例為β,作為在線平臺對品牌商銷售產品的介紹/代理費用。在此基礎上品牌商確定其銷售產品定價p0,由于平臺不進行加價而是收取比例費用,此時產品市場定價亦為pb=p0。以參數θ 表示消費者購買一個單位產品的偏好強度,θ∈[0,1]且在區間內滿足均勻分布。那么消費一個單位基礎產品的剩余效用為U=ub·θ-pb。以表示消費者對于是否購買產品的偏好強度邊界值,也即此時是否消費對于消費者而言效用相同,得到=pb/ub。由此,消費者選擇購買基礎產品區間為[,1]得到代理模式下的產品市場需求函數為

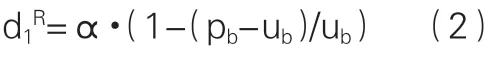

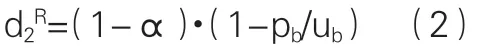

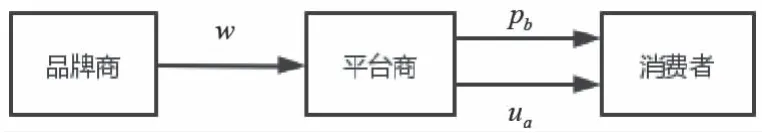

轉售模式下,在線平臺表現為品牌商產品的轉售者。假設平臺首先以批發價格w從品牌商處購入產品b,然后再以pb零售價格向市場出售此產品。假定轉售模式下,線上平臺為消費者提供可選擇的附加服務,這些消費者(比例為α)能夠從中獲得價值增值ua。此增值可能來自平臺自營時對產品的質量保證,也可能來自轉售模式下平臺常常能夠深度參與供應鏈,并且提供更多服務從而帶來增值。比如京東自營下消費者獲得更快的物流,或者其退換貨時可以享受京東上門取貨的服務,而在代理模式下消費者不能得到這些服務。轉售模式下比例α 的消費者可得到價值增值,消費者剩余為U=ub·θ+ua-pb。以表示此部分消費者對于是否消費產品的偏好強度邊界值∈[0,1]同樣且均勻分布,得到其偏好強度邊界值為(pb-ua)/ub,因此需求量為:

則1-α 比例的消費者不能從平臺自營中獲得價值增值,此部分需求量為:

圖1 :代理模式

圖2 :轉售模式

2.決策均衡

在下面構建模型時,用下標“F”、“S”分別表示電商平臺和品牌商。

2.1 代理模式

代理模式下,平臺收取的代理費用系數為β,品牌商決定的單位售價pb亦是市場價。此時,品牌商所獲得的利潤函數為:

引理1:代理模式下,存在均衡產品定價及市場需求為:

引理1中可見,代理模式下均衡利潤與平臺代理費用比例β 和產品本身的效用ub有關。β 作為外生變量由平臺和品牌商協商確定,從均衡利潤值知道,代理模式下的供應鏈總體利潤始終為ub/4,這意味著費用比例β 只會影響平臺和品牌商利潤分成,并不影響整體利潤。?πSA/?β=-ub/4<0,?πFA/?β=ub/4<0,說明品牌商利潤與β 負相關,即隨β 的增大而減小;平臺利潤與β 正相關,即隨β 增大而增加。而ub是核心產品的最大效用值,如果想進一步提高供應鏈利潤,需要由品牌商從產品的工藝技術、功能、外觀等方面來加以改進,提供產品效用。

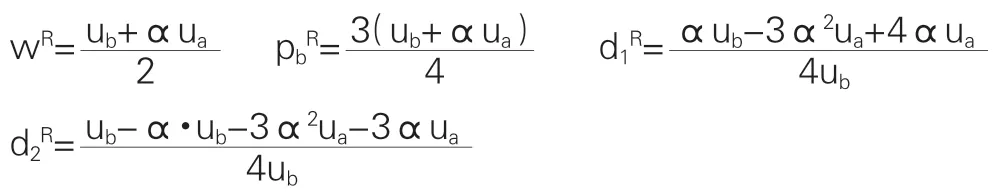

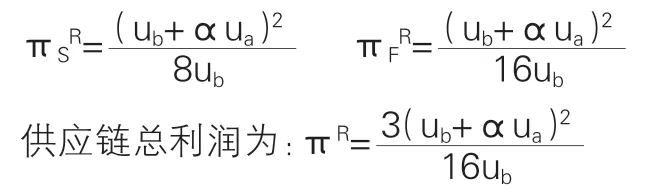

2.2 轉售模式

轉售模式下,平臺以批發價從品牌商購買產品,再以售價賣給終端消費者,并且在此種模式下消費者可以獲得的價值增值。

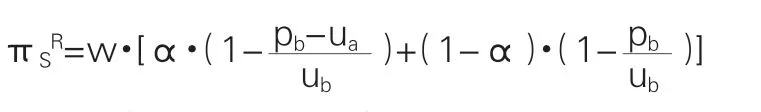

故轉售模式下品牌商的利潤函數為:

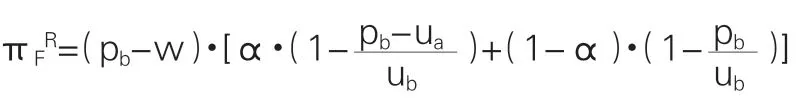

電商平臺獲得的利潤函數為:

引理2:轉售模式下,存在產品均衡定價及市場需求為:

品牌商和平臺均衡利潤分別為:

從引理2中的均衡結果分析有:?πFR/?>0,?πFR/?ua>0且?πSR/?α>0,?πSR/?ua>0,即平臺和品牌商均衡利潤πFR、πSR同時隨α 及ua的增大而增大。這說明平臺自營價值增值可同時增加平臺與品牌商的收益。并且此服務增值ua越大,可獲得增值的消費者比例α 越大,均衡利潤πFR及πSR也越大。引理2所得到的均衡存在需要滿足一定條件,即此模式品牌商利潤至少不小于不在此平臺進行銷售時所能獲取的收益,即πO≤πSR(πO為外部選擇權收益)。在其他模式的討論中此條件也應當始終滿足。這在文獻[12]中有相似的設定。同時,在其他的渠道模式分析中,將以此均衡下得到的品牌商利潤πSR及銷售平臺利潤πFR作為參照標準,來討論品牌商與銷售平臺將如何選擇產品的渠道模式以及服務的收費模式。

3.渠道模式分析

我們對各種不同渠道模式下的均衡定價、需求進行比較分析。可得命題1。命題1:(i)?dR/?α>0;?dR/?α>0。(ii)不同渠道模式下的產品均衡定價滿足;pbA<pbR。命題1(i)說明,通過比較兩種渠道模式占據消費市場份額的均衡結果可以得到,在品牌商選擇代理模式時,其產品市場占有率為恒值,此時該產品的市場占有率達到了整個消費市場一半的份額。品牌商選擇轉售模式時,該產品的市場占有率與α 和ua均成正相關的關系,dR隨α 和ua的增大而增大。命題1(ii)說明,代理模式的均衡定價相等且比轉售模式下的均衡定價低,這是符合現實情況的,因為代理模式下產品由品牌商直接提供,而轉售模式下產品由平臺提供,轉售模式下平臺需要對產品提供保管、運輸、售后服務等方面的服務,這些服務無疑增加了平臺的運營成本,所以平臺只能通過提高產品定價才能獲得利潤。經分析可得命題2。命題2:給ua<ub定,當時,采取代理模式時平臺及品牌商可獲得更大收益,并且對于代理費用比例β 始終滿足:(i)存在閾值β1,平臺接受代理模式的分成區間為[β1,1];(ii)存在閾值β2,品牌商接受代理模式的分成區間為[0,β2];(iii)β1>β2,代理模式下可采取的利潤分成取值滿足[β1,β2]。綜上,命題2得證。命題2說明在代理模式下,平臺收取費用比例β∈[β1,β2]時,品牌商利潤、平臺利潤以及供應鏈利潤都能得到提升,即能夠實現帕累托改進。命題3:不同條件下,采取不同渠道模式的利潤。,轉售模式下平臺及品牌商可獲更大收益,即-1)ub,代理模式下平臺及品牌商可獲更大收益,即πR≥πA。命題3(i)、(ii)說明:由對平臺提供的附加服務需求的部分消費者α 和附加價值增值ua共同決定采用何種渠道模式來獲得較大供應鏈利潤。此時,有一臨界值幫助來判斷該采用哪種模式來銷售產品的標準。當α·ua大于該臨界值時,應該選擇轉售模式以獲得較大供應鏈利潤;當α·ua小于該臨界值時,品牌商應該選擇代理模式,此模式下可以獲得更大的利潤。命題3說明每種渠道模式在不同的約束條件下都可能成為品牌商的最佳選擇,所以當品牌商面對該選擇何種渠道銷售產品時,應該充分搜集相關數據,在客觀的數據分析下,才能做出最適合的、最佳的決策。

五、結論

本文針對代理、轉售渠道兩種線上銷售模式,考慮對平臺提供的附加服務需求的消費者群體、消費者偏好強度、渠道競爭等因素綜合影響線上渠道模式的選擇機理。通過研究得到了一系列管理啟示:(1)電商平臺收取的傭金比例不會影響到供應鏈總利潤,只會影響平臺和品牌商之間的利潤分配。(2)當市場上對平臺提供的附加服務需求的消費者比例較小時,品牌商選擇代理模式可以獲得較大的利潤;當市場上對平臺提供的附加服務需求比例較大時,品牌商選擇轉售模式獲得較大利潤。本文的研究結論能夠為線上渠道模式的實現協同發展提供理論指導。

引用出處

[1]朱立龍,姚昌.競爭生產商分銷渠道產品質量策略Stackelberg博弈分析[J].科研管理,2013,34(09):139-150.

[2]Kwark Y,Chen J,Raghunathan S.Online Product Reviews:Implicationsfor Retailersand Competing Manufacturers[J].Information Systems Research,2014,25(1):93-110.

[3]Gans,Joshua S.Mobile Application Pricing [J].Information Economicsand Policy,2011,24(1):52-59.

[4]Tan Y R,Carrillo JE,Cheng H K.The Agency Model for Digital Goods[J].Decision Sciences,2015,47(4):628-660.

[5]Hao L,Fan M.An analysisof pricing modelsin the electronic book market[J].Social Science Electronic Publishing,2014,38(4):1017-+.