生長數學育人性之:傳播人文教育

南京市寧海中學分校 生 長

當前數學教學仍時受急功近利等浮躁思想影響,“斬頭去尾燒中段”,野蠻削弱數學的人文教育資源和教育過程,造成了“數學不通人情”“數學枯燥無味”“數學是小眾學科”這一令人尷尬的數學教育局面.

我們知道,數學是一部浩瀚的無窮盡的人文史,是一部人類認識客觀世界數量關系和空間形式的全景式的心靈歷程和抽象化的人文歷史.數學是一門理性科學,是一門邏輯自洽且不斷生長的學科,其實它也是一部科學的發明史、創造史、生長史,具有人類社會的本質特性.因此,不是數學缺少人文教育的素材與資源,恰恰相反的是數學人文教育的素材與資源比較豐富.

生長數學教學倡導要引導學生用數學的眼光去認識客觀世界,形成數學概念,揭示數學規律,總結數學方法;要讓學生在數學活動中形成數學思想,提煉數學精神,積淀數學文化,得到思想的升華、心靈的洗滌、人格的完善.

下面從三個方面來談生長數學教學傳播人文教育的問題.

1 讓數學發展與生命成長共振

生長數學教學堅持數學發展與學生生命共生長,產生共振,讓數學學習助力學生的生命成長,追求尊重生命的價值.

我們知道,人文學科是集中表現人文精神的知識教育體系,它關注的是人類價值和精神表現.而數學中的人文也是一種普遍的人類自我關懷,表現為對人的尊嚴、價值、命運的維護、追求和關切,對人類遺留下來的各種精神文化現象的高度珍視,對一種全面發展的理想人格的肯定和塑造.

現在我們把視角定位到特殊的四邊形——“平行四邊形”.義務教育教科書提供的教學素材具有生命性、人文感.即讓圖形動起來,更加凸顯平行四邊形的生長過程,在運動的過程中讓學生感受并探究平行四邊形的概念、性質及判定方法,讓學生感受形變質要變、形變質不變的數學本質,進一步領悟由量變到量變、由量變到質變的辯證思想、哲學思想,更加豐富和完善學生變中有變、變中不變的世界觀.

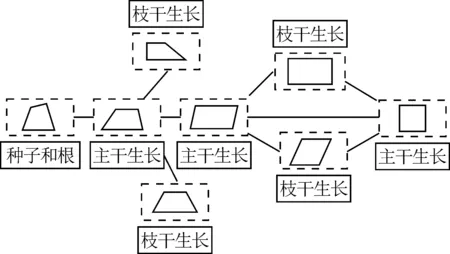

在研究的過程中,通過改變四邊形邊、角的位置關系和數量關系,強化邊、角條件,讓圖形逐漸生長(圖1).在這個生長圖中,既讓學生看到了生長種子產生的根系,又讓學生看到生長的“主干”及其生長的“枝干”, 形成顯性的一串串生長節.這種“擬人”“擬物”的手法,讓數學有生命,讓數學活起來,讓數學與學生思維碰撞與對話,以昭示生長的力量,具有極其強大的人文教育功能和體悟價值.

圖1

如果把認識的視角投入到菱形這個生命體中,我們發現,除了體現貫串于社會科學、人文科學及數學中的量變引發質變的哲學觀外,還凸顯了與人文精神相通的價值.即把平行四邊形的兩鄰邊強化成相等,就自然地產生了菱形,那么菱形的性質,除了具有平行四邊形的一切性質外,還具有“四條邊都相等;對角線互相垂直,且平分每一組對角”一系列的特殊性質.也就是說菱形除了具有平行四邊形的一切性質外,還具有一系列的特殊性質.而這一系列的特殊性質,則不過是在平行四邊形的基礎上給了它“兩鄰邊相等”這個條件,這不正是“只要你對別人付出一點愛,你將收獲很多愛”“只要播種一粒籽,將來我們定會擁有一片林”的人文價值觀、生長觀嗎?

我們舉的是菱形的例子,事實上在這個生長鏈中,主干生長節、枝干生長節上的每一個圖形,你只要給它以生命,那么學生的學習就變成了與這個生命體對話,數學學習就變成了數學生長與學生生命成長共振的活動,我們數學人就過上了一種“讓生命教育著生命”的美好日子.

人之所以是萬物之靈,就在于它有人文,有自己獨特的精神文化和精神釋義 .數學中的人文教育既重視由外而內的文化養成,更強調自我體悟與心靈覺解.歸根結底,它使人理解并重視人生的意義,并給世界多一份人文關懷,在根本上體現教育的本質與理想.

讓數學有人文,就需要將自然生長的理念引入到數學學習活動,讓數學學習活動助力個體生命成長.其關鍵是要讓數學“活”起來、動起來,學生與數學互動、對話,既相互吸引,又斗智斗勇.

我們認為:“生命的價值始于生命個體的存在,并誕生新的生命,將之遷移到數學教學,便產生了生長數學教學.同樣,生長數學教學的本真追求也要重視知識的存在價值.敬畏存在,遵循規則,重視思維,凸顯過程,關注生長,形成方法,累積素養是生長數學的立身之本.”為此,我們要高品質關注學生生命成長,高水平理解數學學科教學,高起點創設數學生長的過程,真正讓數學發展與學生生命成長共振.

2 讓數學規則與普適規律自洽

數學教育的育人價值,除了數學思維本身的育人價值外,還要挖掘知識之后的價值,讓數學育人的價值與日常生活中的普適觀邏輯一致.而要實現上述數學育人觀,一方面要靠教師的智慧挖掘,另一方面要靠學生自悟學習過程中的價值歸因.這樣才能產生數學育人的共振效應,才能實現立德樹人的總目標.

獲得“首屆國家最高科學技術獎”的雜交水稻之父袁隆平院士2001年春天在武漢談到自己在中學學習數學的經歷時說“負負得正”他一直不理解.他去問數學老師,老師說:“你記住即行.”于是他就覺得“數學不講道理”.

我們知道,“負負得正”若從數學的角度要把它講清楚,正如袁隆平先生說的那樣,不是件輕松的事,所以也就只能讓孩子記住得了.即使記住了也不影響孩子以后做計算題.因為它對于做計算題來說,只是一個工具而已.學生做計算題時,只要會使用這個工具即可.而任何規定、法則,它總是存在前因后果的,它是各要素制約得到的一個平衡結果.其教育意義是隱藏在這個規定、法則后面的隱性價值.生長數學教學認為,對于一個規定或法則,一定要讓學生知道它的必要性、必然性、科學性、唯一性.

至于“負負得正”,教師究竟怎么講,在此不作專門的討論.但是,在這里要說的是,如果那位老師不是斷然回絕袁隆平的好奇心,而是跳出數學來認識數學,或許能保留住袁隆平先生當年對數學的興趣.

事實上,“朋友的朋友是朋友(正正得正); 朋友的敵人是敵人(正負得負);敵人的朋友是敵人(負正得負);敵人的敵人是朋友(負負得正)”這些生活中的例子,不正告訴我們“負負得正”的道理嗎?由此我們完全有理由認為:數學中的規律法則與生活中的普適規律是融通的、一致的、自洽的.數學教育也是要講道理的,而不是簡單的執行.我們對學生最好的教育內容,就是講道理.要借數學知識講道理,讓學生喜歡學習,喜歡數學;要借助學習內容的魅力,比如數學學科中講道理、講邏輯的魅力,以此來觀察學生的情緒、心理、行為變化,走進學生的心田,促進學生健康成長.

因此,你給數學以生命,它就是一個識人性、守規矩的生命體,是一個與你共舞品茶的智者,是一個讓你走向理性的“小鮮肉”.因為它堅持自己的特質與人類社會的普適規律的邏輯相自洽,自覺遵循人類社會的普適規律,踏實踐行人類社會的普適價值觀;它能融入社會發展的潮流,與你一起面向大海、春暖花開,與你一起洶涌澎湃、奔騰向前,與你一起惺惺相惜、勇往直前,與你一起心心相印、生生不息.

3 讓數學學習與人格塑造合拍

數學教育的最終目的在于讓學生形成正確的價值觀念、提升數學的關鍵能力和塑造必備的人格品質.愛因斯坦說過:“一個人智力上的成就很大程度上取決于人格的偉大.這一點往往超出人們通常的認識.”數學教育作為基礎教育的一門重要學科,除了傳授數學知識和方法外,還應塑造和培養學生健全的人格,讓學生養成終身學習的習慣,主動擔負起人格教育的任務.

數學教學中的人格塑造是由它的學科特質決定的.數學教育能使學生在人文方面具有以下特質:一是養成一絲不茍、嚴謹樸實的工作態度、敬業精神和強烈的社會責任感;二是養成追求真理、堅持原則、誠實求是、客觀公正的獨立人格;三是形成尊重規則、理智自律、節制情緒、自我約束的精神力量;四是形成追求簡潔、向善唯美、和諧統一的心理傾向;五是多元價值觀下的包容并蓄、寬容謙虛、理解錯誤和不同觀點;六是不斷進取創新,不斷探索未知世界的頑強毅力.

自主探究、合作交流是生長數學教學下學生學習的主要形式.在探索數學問題過程中的執著與堅韌,論證過程中的務實與嚴謹,數學法則推導過程中的理智與自律,數學創造過程中的開拓與超越,甚至在上述過程中所具有的耐心、責任感,敬業品質,合作意識,探究欲望,創造精神等都是數學人格塑造的教育資源.這些教育資源有些是其他學科不具備的,因此我們在教學中要抓住機遇,整合好、利用好這些寶貴的教育資源,讓數學學習與人格塑造合拍,讓探究活動成為塑造學生人格的沃土,讓合作交流成為塑造學生人格的重要平臺.