問題串在數學實驗課中的運用*

——以“發現皮克公式”為例

江蘇省江陰市教師發展中心 王俊蓉

問題串因其內涵豐富、功能多樣,在教學設計中時常被廣泛運用.“借助問題串設計能立課堂之骨架,讓課堂更立體;重視經驗的積累與提升,可以讓課堂更充實、豐盈;注重對學生高階思維的培育,才能彰顯課堂的學科價值、提升課堂的生長力、賦予課堂生命力.”[1]筆者將問題串設計與數學實驗課二者結合在一起研究發現問題串設計能有效地將“做中學”的理念滲透到教學實踐中,實現數學實驗課的特有價值.下面,以蘇科版七年級下冊數學實驗手冊中的實驗“16 數格點 算面積——發現皮克公式”為例進行闡述.

1 教學流程及說明

問題1同學們,我們研究數學問題時常常借助一些工具,譬如可以用刻度尺測量線段的長度.你還能列舉一些數學工具嗎?

教學說明:(1)讓學生梳理使用過的數學工具及其功能,除對實物型工具(譬如三角板、直尺、圓規等)的回顧,還要回顧經歷數學抽象的概念型工具(譬如數軸、網格等).引導學生激活對數軸、網格等工具運用的基本經驗,加深對這些工具數學功能的理解.

(2)引導學生回顧關于網格的基本數學問題,歸納出畫平行線、垂線等是將網格線作為基本參考物,體現網格線之間的位置關系;求三角形面積等,體現網格可以反映數量關系,激活學生對網格問題的已有經驗,建立學生對本節課的情感聯系,為后繼研究做好知識及經驗準備.特別是,在該環節中結合“數學是研究數量關系和空間形式的科學”,讓學生體會“網格”作為數學問題研究工具的必要性和可行性.

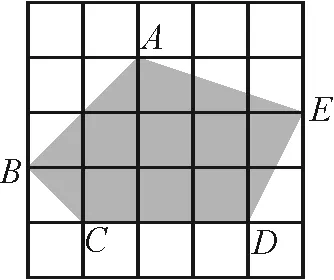

圖1

問題2根據圖1,你能求出哪些量?

教學說明:(1)開放型問題的價值主要是引導學生學會多角度、多層面分析、思考問題.該問題中,學生容易想到的是求圖形的面積、周長,可以引導學生發現格點的存在,并將要研究的格點按位置分為在邊上和在內部兩類,便于研究多邊形的面積、邊上的格點數、內部的格點數三者之間的關系.

(2)本節課中圖形面積的計算是研究基礎,夯實該部分內容才能對后面的實驗進行有效探究.教學時,通過不斷拖動點A的位置,讓學生計算圍成的圖形面積,確保每位學生能熟練掌握割補法求圖形面積的方法.

問題3同學們,在改變點A位置時發現,改變的不僅是圖形的面積,還有一些量也在改變.你能提出一些假設嗎?

教學說明:讓學生在問題情境中自由探索,感受各量之間互相影響的依存關系.該問題的設置意在培養學生發現問題、提出問題的能力,感受問題的真實性,激發學生深入探究的興趣與熱情.學生可能會提出各種問題,在有限的時間與空間內顯然不可能一一探究,教師可選擇與本節課相關的問題深入展開.同時,對其他問題的價值予以肯定,激發學生的同理心,將注意力與興趣點有效轉移到同一個話題上,形成思維聚焦,孕育思維場.

問題4如果一個多邊形的頂點都在格點上,那么這種多邊形叫做格點多邊形(如圖1的五邊形ABCDE).如果格點多邊形的面積、邊上的格點數、內部的格點數確實存在某種關系,我們該如何尋找這種關系呢?請小組討論,選派一位組員集中匯報.

教學說明:(1)給出格點多邊形的概念,便于進一步深入研究該對象.

(2)以小組合作交流的形式開展這一問題的探究,凸顯學生主體地位的同時,讓每一位學生都有機會參與,特別是基礎薄弱但思維活躍的學生在該環節中一般會有較好的表現,從而有效增強這類學生群體學好數學的自信心.當各組員積極參與活動,制定研究計劃時,組內同學的思維會受群體思維的影響作出改變,個體思維在思維場的作用下逐漸向深處蔓延.

(3)以小組為單位匯報各自的研究計劃,其他各組成員會對匯報者的研究計劃進行分析、評價,與本小組的計劃進行比較、評估,完善自己小組的計劃.這一過程,思維場對群體性思維、個體性思維都產生良性作用,激發學生大腦接收外界信息刺激的同時,積極分解、消化,能有效促進學生高階思維的培育.

(4)將學生提供的思路進行完善,增強其可行性及嚴謹性.一般而言,運用特殊到一般的方式進行不完全歸納.但由于涉及三個變量之間的關系,所以采用控制變量法,即通過固定某一個量來探索其他兩個變量的變化規律,從而將復雜問題簡單化.若多邊形的面積記為S、邊上的格點數記為L、內部的格點數記為N,則可以先確定N的值,然后發現S,L之間的關系.

(5)如果根據上述方式每個小組分別取若干個N的值進行計算,顯然課堂時間是不允許的,可以采用分組合作的方式.以六個小組為例,前四個小組分別計算當N從0開始到3時,某一滿足條件的圖形中S,L的值,并探究三者之間的關系;第五、六小組可以自主選擇一些N的值進行探究.這樣在提高效率的同時,使N具有普遍性,從而體現結論的一般意義.

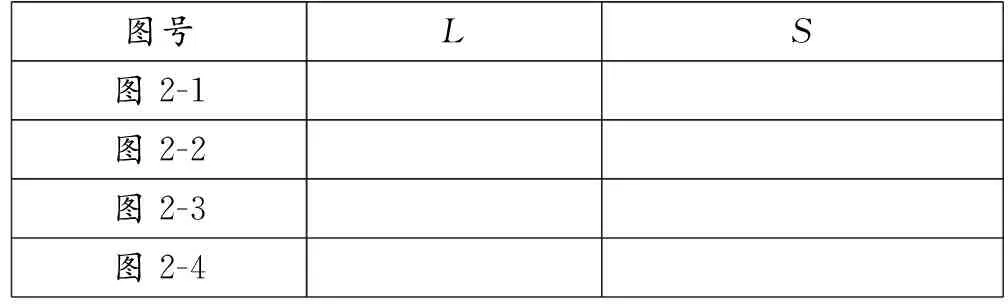

問題5分工合作,根據操作單完成探究任務.(圖2是以n=0為例進行示范,當N取其他值時,各組自行畫圖并探究.)

探索N=時的格點多邊形中S與L之間的關系.

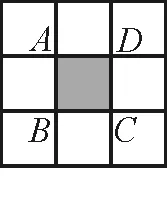

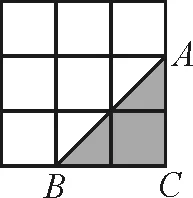

(1)圖2-1,2-2,2-3分別為N=的格點多邊形,請你在圖2-4中再畫出一個N=的格點多邊形.

圖2-1

圖2-2

圖2-3

圖2-4

(2)觀察圖形并填寫下表:

圖號LS圖2-1圖2-2圖2-3圖2-4

當N=時,若用含有L的代數式表示S,則有S=.

問題6猜想:格點多邊形的面積S與邊上的格點數L、內部的格點數N之間有怎樣的數量關系?

教學說明:將各組的結論匯總在一張表格中呈現給所有同學進行研究,各小組匯報研究的結果.該環節中,學生的思維碰撞會比較激烈,教師可以將話語權交給學生,讓學生交流溝通.思維在碰撞的過程中,會從感性走向理性,從片面走向全面.學生的思維狀態能夠很好地實現層級躍遷,即從低階思維狀態進入到高階思維狀態,再次促進高階思維的培育.此時,教師的主導地位主要體現在當話題偏離主線時,及時介入、引導,確保學生的爭論點聚焦于核心問題.

問題7同學們,這個公式是奧地利數學家皮克在1899年給出的,被稱為“皮克定理”.你能運用公式提出一些問題嗎?

教學說明:(1)數學文化的滲透讓學生既感受到歷史的溫度、內涵的深度、數學的美度,又能讓學生經歷與數學家在不同時空對同一問題的研究過程,感受發現問題的興奮感、提出問題的困惑感、分析問題的急切感以及解決問題的滿足感,體驗探究本身帶來的樂趣,向學生展現數學的內在魅力.

(2)皮克公式的運用不是本節課的重點,但從數學抽象的角度來說,需要獲得對發現的公式進行運用體驗.特別地,該公式給出了三個量之間的關系,如果其中兩個量確定,則可以運用方程思想求出第三個量;若給定面積,根據兩個格點數是整數,可求不定方程的整數解.

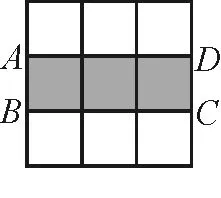

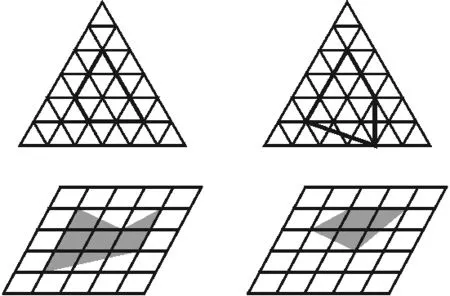

問題8若把正方形網格換成等邊三角形網格,或者是有一個內角是60°的菱形網格(如圖3),格點多邊形的面積S與邊上的格點數L、內部的格點數N之間還有這樣的數量關系嗎?

圖3

教學說明:通過類比遷移,將皮克公式向一般化進行推廣.進一步擴大公式的適用范圍,既是提高公式本身的數學價值,也是探究公式的一般方法.

問題9通過本節課的學習你有哪些收獲?還存在哪些困惑?

教學說明:引導學生對探究過程中的體驗進行總結,如活動的設計、自己的感受等,將這些體驗上升為經驗,從感性認識上升到理性認識,從而為今后研究類似問題積累活動經驗.

2 教學反思

2.1 問題串設計促進學習方式的變革

學習方式的變革是核心素養導向下的課堂改革的重點之一.增強問題的情境化,能讓學生在問題情境中發展“四能”.本案例借助問題串驅動,引導學生發現并提出問題,在尋求問題解決的策略時,教師不是直接給出實驗路徑,而是放權給學生,讓他們以自主設計、小組交流、分享匯報的方式完成實驗設計環節.教師擺正“主導”的位置不越界,只是當學生的討論在無用的細節處糾纏或找不到問題解決的出口時,教師發揮其作用,將學生討論的話題引導回歸主題.在探究公式的過程中,學生通過全員分工、小組合作交流等方式開展活動,教師不急于給出答案,也不輕易介入學生的探究過程.學生自主探究、自由交流,分享自己的成果,主動向同伴尋求幫助.在問題串的引領下,學習方式多樣化,學生主體地位得以彰顯.

2.2 問題串促進高階思維的培養

用問題串建構課堂流程,對問題串的功能剖析能明晰教學的實際組織方式與學生的學習樣態.本案例采用項目化學習的組織方式,教學目標的設定不僅指向知識與技能的獲得,更是指向經驗的激活、積累、沉淀與再運用,指向學生“四能”的提升.教師始終只把握教學主題,對獲得結果的方式方法、具體路徑等都由學生自主探究、交流合作而來.他們面對的問題是自己發現的,所以解決問題的急切感強烈.學生的思維觸角在自主探究的氛圍中自然延伸,在主觀能動性的驅使下不斷向深度探尋.特別是,當學生思維在激烈碰撞時,個體思維之間不斷相互作用,思維場能有效促進學生的思維從低階思維向高階思維的層級躍遷.

“初中數學實驗是通過動手動腦‘做’數學的一種學習活動”,“力圖通過‘做實驗’的主動探究過程來培養學生的動手實踐能力、解決問題的能力和創新意識”[2].問題串引領下的數學實驗課,在問題驅動下發揮學生的主觀能動性,提升學生探究的意識與能力,最大化地發揮數學實驗課的價值.