指向初中數學本質的幾何教學探究

——以浙教版八下“5.2.1菱形”為例

浙江省衢州市第四實驗學校 項志成 鄧 達

隨著課改的深入,課堂教學的方法、手段變得越來越豐富.既要提升學習興趣,又要提升學科素養,無不考驗著教師的教學智慧[1].章建躍博士指出:“數學課改的核心任務是提升學生的數學學科核心素養,要有具體措施,要把數學學科核心素養落實在數學教育的各個環節.”不管我們的教學形式如何變化,都應該堅持一個原則,即注重數學本質的呈現,這是數學教學的立足之本[2].筆者以浙教版八下“5.2.1菱形”為例,結合自身多年的實踐探究,提出個人的一些思考.

1 教學目標

(1)通過折紙活動,經歷菱形的概念生成和理解的過程.

(2)類比平行四邊形的研究方法和內容,經歷菱形性質的發現和推理驗證的過程.

(3)掌握菱形的性質定理“菱形的四條邊都相等”“菱形的對角線互相垂直,每條對角線平分一組對角”,并應用性質定理解決相關的數學問題.

2 教學設計

2.1 折——由“數學實驗”到“數學味道”

師生活動:取一張長方形紙片,按下圖1-1,1-2所示的方法對折兩次,并沿圖1-3中的斜線(虛線)剪開,把剪下的Ⅰ這部分展開,平鋪在桌面上.

師:剪出的這個圖形是平行四邊形嗎?你是如何判定的?

生1:是平行四邊形.由折疊可得兩對內錯角相等,因此兩組對邊分別平行.

生2:由折疊可以得到它的一組對邊平行且相等,或兩組對邊分別相等,或對角線互相平分.

師:這個平行四邊形還有什么特別之處?

生:它的四條邊都相等.

師:像這樣的平行四邊形,我們把它叫做菱形.類比矩形的定義,你能給菱形下定義嗎?

生:有一組鄰邊相等的平行四邊形叫做菱形.

設計意圖:折紙是教材中“菱形”第2課時合作學習中的內容,通過合理改編教材,利用數學實驗一方面幫助學生回顧平行四邊形的相關知識,另一方面讓學生經歷菱形的概念生成和理解的過程.通過設置問題串,引導學生發現圖形中要素之間的內在聯系,由“數學實驗”轉向“數學味道”,激發學生的探索欲望.

2.2 證——由“幾何直觀”到“邏輯推理”

在數學教學活動中,注重邏輯推理的培養,有利于學生理解一般結論的來龍去脈,形成舉一反三的能力,有利于學生提高探究事物本源的能力.

師:由定義可知,菱形是特殊的平行四邊形,因此它具有平行四邊形的所有性質.它還具有哪些特殊性質呢?

生:菱形的四條邊都相等,對角線互相垂直.

師:你是怎么發現的?

生3:通過觀察就能得到.

生4:我覺得可以通過折疊得到.(該生將手中菱形進行折疊.)

師:很好.但觀察、實驗并不等于證明,你能證明嗎?

生:可以.第一個性質利用平行四邊形的性質與菱形的定義即可證明.(該生講授證明過程后,教師板書該性質定理.)

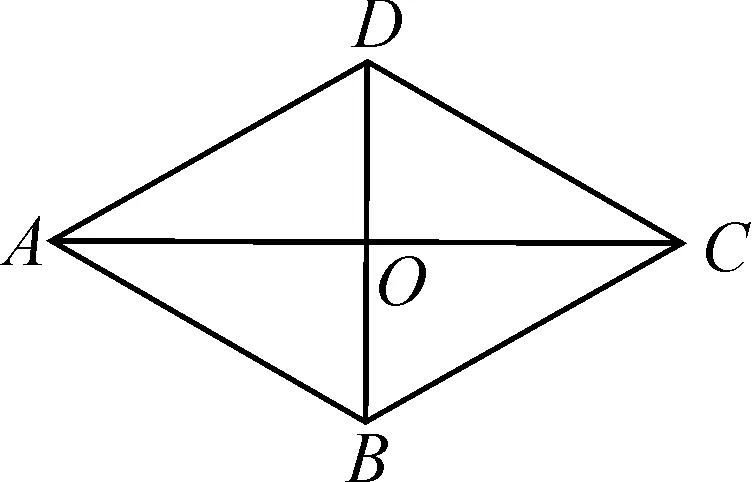

圖2

師:很好.接下來請同學們完成第2個性質的證明.

已知:如圖2,在菱形ABCD中,對角線AC,BD相交于點O.求證:AC⊥BD.

學生自主完成證明過程,教師巡視指導證明的規范書寫,師生歸納出兩種方法:一是證明三角形全等;二是利用“等腰三角形三線合一”.師生通過比較,一致認為第2種方法更加簡潔.

追問1:利用“等腰三角形三線合一”還能得出什么結論?

追問2:你能通過折疊得到上述性質嗎?

追問3:菱形具有怎樣的對稱性呢?

最后由學生從邊、角、對角線以及對稱性方面對菱形的性質進行系統梳理.

設計意圖:通過折紙,引導學生從邊、角、對角線三個要素自主探究菱形的性質,明晰研究圖形性質的一般路徑,同時處理好特殊與一般的關系.通過進一步的證明,加強邏輯推理,體現數學的嚴謹性.

2.3 用——由“學以致用”到“舉一反三”

例題如圖2,在菱形ABCD中,對角線AC,BD相交與點O, ∠BAC=30°,BD=6,求菱形的邊長和對角線AC的長.

師生活動:由學生自主完成求解過程,教師指導規范求解過程,并作如下追問.

追問1:得出等邊三角形的依據是什么?

追問2:此例題用到了菱形的哪些性質?

設計意圖:例題是在前面圖形基礎上,對內角的特殊化,讓學生探究邊、角、對角線之間的一些結論,也是對菱形中特殊三角形挖掘的延續.

2.4 變——由“千變萬化”到“追本溯源”

練一練如圖3,已知菱形ABCD中,AE⊥BC,AF⊥CD,垂足分別為E,F.求證:AE=CF.

圖3

圖4

方法1:證△ABE≌△ADF可得AE=CF.

方法2:S菱形ABCD=BC·AE=CD·AF,再由BC=CD可得AE=CF.

變式1如圖4,已知菱形ABCD中,E,F分別是CB,CD上的點,且BE=DF.

求證:∠AEF=∠AFE.

方法1:證△ABE≌△ADF可得AE=AF,再由等腰三角形性質可證得結論.

方法2:連結AC,證CE=CF,再由“等腰三角形三線合一”可得.

圖5

變式2如圖5,在菱形ABCD中,∠ABC=60°.現將一塊含60°的三角尺AMN (其中∠NAM=60°)疊放在菱形上,然后將三角尺繞點A旋轉.在旋轉過程中,設AM交邊BC于點E,AN交邊CD于點F,那么BE+DF與AB有怎樣的數量關系?

分析:連結AC,證△ABE≌△ACF或△ACE≌△ADF,再由“菱形的四條邊都相等”可得.

追問:四邊形AECF與菱形ABCD的面積之間有何關系?

設計意圖:幾何教學應當進行適當的變式練習,體現“萬變不離其宗”的數學本質,追本溯源,揭示數學本質.以教材習題為基本素材,通過點E,F在菱形邊上的位置變化,進行變式訓練,加深學生對菱形性質的理解.

通過“問題驅動”的方式展開小結,從研究內容到研究方法的延伸,將本節課的知識脈絡清晰地展現在學生面前,內化整堂課所學內容,由“知識梳理”到“思維提升”的演變,為后續學習做好鋪墊.

3 教學反思與感悟

3.1 聚焦數學實驗,揭示數學本質

數學實驗教學,是讓學生通過動手操作,進行探究、發現、思考、分析、歸納等思維活動,最后獲得數學結論,它是讓學生內心生長的一種有效途徑.在本節課教學中,通過折紙,引導學生類比平行四邊形,自主探究菱形的性質.讓學生聚焦在折紙這個數學實驗上,去發現與經歷菱形的概念的形成與理解,有效地撬動學生的思維自然生長,理性思考,有助于在教和學中揭示數學本質.

3.2 挖掘數學內涵,提升學科素養

《義務教育數學課程標準(2011版)》在“課程設計思路”中明確指出:“在數學課程中應注重發展學生的幾何直觀與邏輯推理能力.”因此,指向數學本質的數學教學不能停留于知識層面,而是讓學生經歷深度學習的過程,促進思維的自然生長;引領學生去充分挖掘菱形的內涵;同時在教學中滲透轉化、類比的數學思想,積極培養學生的邏輯推理能力,進而提升數學學科素養[3].