青海省農業科技園區創新能力評價研究

楊玉潔

(青海大學,青海 西寧 810000)

0 引言

農業科技園區是指聚集在一定的區域范圍內,旨在調整農業結構,依托先進科學技術,通過政府引導以及企業廣泛參與來帶動區域農業經濟發展的現代農業科技示范區[1]。20世紀90年代,我國逐漸形成了一種新的農業發展以及科技創新、成果轉化形式[2],這種形式的主要特征是資源的密集性和產業的相對聚集,最終目的是達到高新科學技術深度研發與廣泛應用以及產業的鏈條化發展,這對推動區域內農業結構調整和升級具有重要作用。

迄今為止,國內外學者對農業科技園區進行了多角度的分析。沈悅林等[3]從基礎設施、生產產出、技術應用、資源利用、管理模式、日常生活6個方面評估了現代農業園區的綜合水平。孟召娣[4]采用模糊層次分析法、因子分析法評判了農業產業園區的綜合發展水平。張鵬[5]的觀念是:我國農業發展進程中,農業科技園區的出現是實現從傳統男耕女織農業社會轉向社會主義現代化農業的關鍵要義,并采用比較分析法列舉分析了中外之間農業科技園區的異同。

綜上所述,國內外農業科技園區的相關研究較為豐富,且多為綜合評價分析,針對性較弱。本文立足青海省農業科技園區創新能力評價分析,在鄉村振興、脫貧攻堅等大背景下,以期加速推進農業科技研發、成果轉化以及應用普及。

1 創新能力評價指標體系的選取

1.1 選取原則

在指標選取時要盡量做到全面而準確,指標之間既有高度融合性,又能反映實際程度的強弱性。因此,指標選取要秉持以下原則:首先,指標應能夠在長時間內反應農業科技園區的相關情況,一段時間內不能有較大程度波動,即符合穩定性原則。其次,所選取的指標應能合理表現出程度,數據結果具有可比性、可測性、可操作性,以保證評價過程順利圓滿進行。最后,對青海省農業科技園區創新能力評價應從多方面多角度,不同的指標表現出創新能力的不同維度,因此指標的選取還應滿足全面性原則。

1.2 指標體系的選取

根據以上指標體系選取的原則,通過專家咨詢以及文獻查閱[6],結合青海省農業科技園區建設實際情況,確定評價青海省農業園區創新能力的指標體系,包括3個一級指標,15個二級指標,如表1所示。

表1 青海省農業園區創新能力評價考核指標體系

2 創新能力評價指標體系權重確定

2.1 確定方法

對指標體系中的指標賦予權重是一個指標體系建設的重要一環,在考察各指標的重要性時,要盡量避免被主觀因素所左右,以確保結果的客觀嚴謹。常用的指標權重確定方式有專家打分法、熵值法、因子分析法、層次分析法等。在本研究中選取了專家打分法與層次分析法相結合的研究方式,以共同確立青海省農業園區創新能力的評價指標體系權重。

專家打分法是通過多名權威專家匿名打分,然后對打分結果進行分析歸納,通過增加專家數以達到盡可能減少專家主觀因素影響的目的,最后對那些難以用客觀方法公式計算的指標做出合理評價的權重確定方法。

層次分析法將復雜的問題分解為不同的層次,根據各指標間重要性大小對其進行比較計算,最后確定指標權重的大小。運用這種方法可以將人的思維數量化、模型化,主觀因素影響相對較小。

2.2 計算過程及結果

由青海省科學技術信息研究所與青海大學的20位專家進行打分,共回收20份問卷,打分結果通過一致性檢驗。基于重要性程度的不同,對選項“非常重要”“重要”“一般”“不重要”“完全沒必要”分別賦予100、75、50、25、0的分數,經過整理計算初步得出各指標的重要性。

結合專家打分得出的一級指標與二級指標的重要性程度,帶入層次分析軟件計算,在矩陣符合一致性檢驗的前提下,得出青海省農業科技園區創新能力評價指標體系的權重,如表2所示。

表2 青海省農業科技園區創新能力評價考核各指標權重表

3 創新能力評價指標體系的應用

2002年青海省農業科技園區開始建設,秉持“政府引導、企業生產、中介調節、農民獲利”的原則,共形成了38個園區,核心面積達1.6萬hm2。農業科技園區的建設推動了農業農村工作重心的下移、農業現代化的發展,是農業發展中科學技術創新成果轉化與推廣的新平臺、示范帶動效應發揮以及培育優質企業的新機會,在此期間地域特性得到充分發揮,效果顯著。在青海省科學技術信息研究所的支持下,創新能力評價得到了各市(州)農業科技園區的積極配合。該項目下發了32份通知,經過反復溝通確認,最終收集了29個農業科技園區的自評估材料。

3.1 青海省農業科技園區創新能力總體情況

參與評價的29個園區,共取得專利26項、科技成果35項、標準19項;引進新品種1 208個、新技術124項、新設施20臺(套);制造新產品32個。這29個園區中核心區、示范區、輻射區的面積分別達到3 793.467 hm2、7 966.533 hm2、20萬hm2,核心區充分發揮出模范帶動作用,形成了“核心區—示范區—輻射區”的三區共同發展格局。據調查,29家農業園區所引進培育的企業可達471家。可以看出,青海省農業園區發展迅速,創新能力提高迅速,是青海省科技成果轉化的新平臺,農業農村進行創新創業的新基地,快速推動經濟增長的有力引擎。

3.2 青海省農業科技園區創新能力分類評估

代入以上評價指數計算模型,并結合聚類分析、相關分析、分類比較等方法,評價并分析農業科技園區的創新能力。

依據青海省農業科技園區創新能力評價分析計算結果,結合創新能力得分,將全省29個農業科技園區劃分為創新引領區、創新示范區、創新起步區3類。其中創新引領區創新能力得分在90分及以上;創新示范區是60~80分;創新起步區創新能力得分低于 60 分,如表3所示。

表3 青海省農業科技園區創新能力評分表

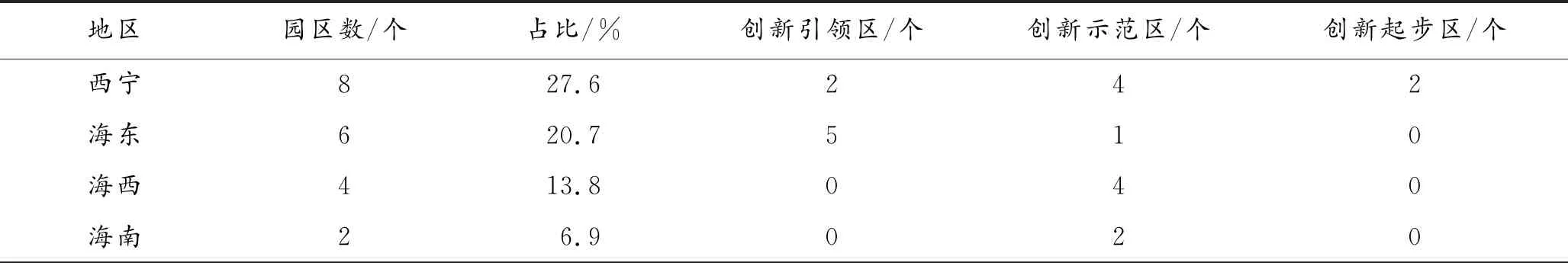

另外,對青海省農業科技園區創新能力評價結果數據進行整理,按地域劃分,如表4所示。

表4 青海省農業科技園區創新能力評價按地區分布統計

續表4

3.3 青海省農業科技園區創新能力分析

在這3個區域內,處于創新引領區內的園區創新能力最強,創新示范區內的居中,創新起步區的園區創新能力較差,亟須整改。由表3可以看出,29 個青海省農業科技園區的標準差為18.44,變異系數為 25.1%,說明各園區間的創新能力相差較大。其中創新能力評分在90分以上的有6家園區。大多數園區處于創新示范區階段,園區仍需對創新能力加大重視,提高自身創新能力。另外,由于地域差異以及起步較晚等原因,仍有3家園區處于創新起步區,創新能力亟須提高。

由表4可以看出,全省各個區域內均分布有農業科技園區,主要分布在西寧市(占27.6%)和海東市(占20.7%),其次分布在海西州(占13.8%)、黃南州(占13.8%)和海北州(占10.3%),玉樹以及果洛最少。創新引領區基本分布在西寧市以及海東市,創新示范區分布范圍廣泛,除果洛州外均有分布。

通過縱向比較可以發現以下結果。

第一,就創新績效而言,創新績效可以顯示出園區在創新實踐中所取得的經濟及社會效益,反映出了農業科技園區創新活動以促進經濟社會更快更強發展的根本目的。此次評價從經濟收益、產業結構、人才培訓、孵化企業等方面的指標進行定量分析,經過計算得出創新績效評分。總體而言園區近些年來創新效益明顯,3項一級指標中創新績效指數得分最高,但與其他2項指標分數相差無幾。變異系數為29.8%,可以看出園區間創新績效的差距較大。青海省農業科技園區作為新興產業、科技成果孵化器,對企業的培育效果斐然,企業創新績效評分在三項中平均值為最高。另外,園區主要以畜牧業生產為主,第一產業產值占比仍然較大,產業比例亟須調整,產業帶動能力有待提高。農牧民培訓持續開展,覆蓋面廣,輻射效應明顯。

第二,從創新水平的角度來看,創新水平是園區進行各項創新活動時所取得的創新成果、專利項目、引進技術、自主研發等。創新水平能力評價包括3個二級指標,與新產品、新技術、新設施、專利和標準以及示范輻射帶動面積等多個指標有關。創新水平指數得分平均值為 21.56,變異系數最高,達到為 56.73%;另外根據得分率來看,得分率較低,下一步省級農業科技園區的工作重點應放在提升園區的創新水平上,尤其是在提升專利、標準量上。

第三,在創新支撐評價上,創新支撐是反映各園區在開展創新活動中的條件,其水平可以反映出農業科技園區創新資源、引進企業以及帶動示范作用的能力,是加強農業科技創新工作的必要基礎和關鍵舉措。創新支撐能力包括 7 個二級指標,涉及投入情況、信息化水平情況、科技特派員等人才培養和政策環境等多個方面。創新支撐指數平均值為 24.65,變異系數為 21.37%,在3 個一級指標中變異系數最低,為 21.37%,僅僅從3個一級指標中對比,是指標差距最低的。園區內基礎設施建設已經初步得到重視,信息化程度逐步提高,信息化資源渠道逐步增多,基礎條件明顯得到改善。逐漸拓寬了投融資渠道,政府、企業、社會資本等多方面參與建設,引進專業技術支撐。組織管理模式多樣化,園區管理體系與保障機制逐步得到完善。

4 結語

青海省農業科技園區創新能力仍有待提高,西寧市等東部城市地區創新能力相對而言較高,西部牧區較低。各園區應結合自身發展總體情況,針對當前發展進程中的薄弱點以及存在的問題,以政策為導向,科技、人才為核心,企業為支點,改變傳統資源驅動模式,減少資源依賴性,不斷推動園區內產業轉型升級、前沿技術研發利用,切實提高園區綜合創新水平,逐步實現向現代農業的過渡,跟上時代的步伐。