龍虎交戰針法氣海俞治療腰椎間盤突出癥鎮痛效果研究*

陳 蓉,張繼玉,況雪松,吉學東,蹇福利,張之煜,潘 莎,程 惠

(重慶市九龍坡區中醫院,重慶 400080)

腰椎間盤突出癥(LIDH)腰椎間盤發生退行性病變,纖維環破裂、髓核突出,壓迫刺激相應節段的神經根,導致腰腿麻木、疼痛、腰部活動障礙等癥狀,臨床上最常見的是腰L4/5、L5/S椎間盤突出[1]。隨著智能信息時代節奏的發展,LIDH發病率越來越高,高發年齡為25~50歲,有年輕化的趨勢[2]。目前LIDH針灸治療已得到認可,以常規平補平瀉針刺研究多見,易反復發作,遠期療效不佳的特點。龍虎交戰針法屬于復合式補瀉針刺手法,有研究表明此針刺法對LIDH有很好的治療作用[3]。2019年9月—2021年12月,本院采用龍虎交戰針法氣海俞治療LIDH55例,與平補平瀉針刺治療55例對照觀察,探索分析如下:

1 資料與方法

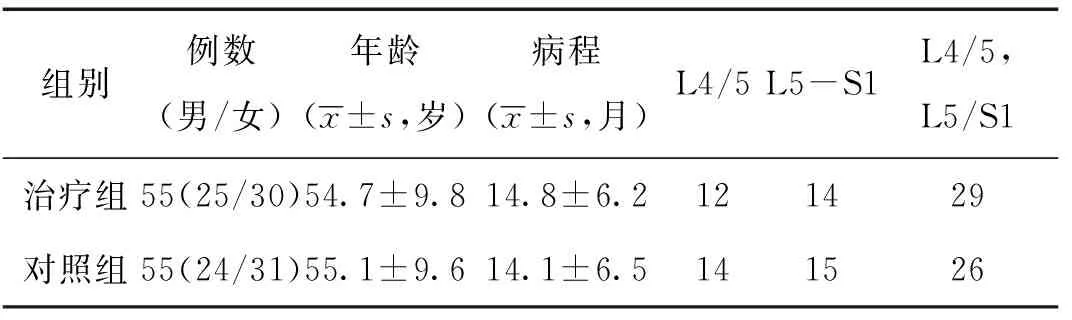

1.1 一般資料 全部110例均為重慶市九龍坡區中醫院疼痛推拿科LIDH患者,按照隨機數字表法分為2組。2組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

表1 2組患者一般資料

1.2 診斷標準 西醫診斷參照《腰椎間盤突出癥》中LIDH的診斷標準[4]。中醫診斷參照2012年版《中醫病證診斷療效標準》中LIDH的診斷標準[5]。

1.3 納入標準 符合以上診斷標準者;年齡在20~80歲;患者自愿參加本研究并簽署知情同意,符合醫院倫理委員會標準。

1.4 排除標準 排除免疫疾病強制性脊柱炎、類風濕關節炎;脊椎骨折、腰椎椎管狹窄、腰椎滑脫、大塊髓核脫出者;嚴重內科心腦血管疾病急性期、凝血功能障礙、肝腎功能異常者;哺乳及妊娠婦女。

1.5 治療方法

1.5.1 對照組 予辯經取穴平補平瀉針刺治療。取穴:雙側夾脊穴(患椎處)、腎俞、氣海俞、大腸俞、秩邊、環跳、委中、陽陵泉、合陽、昆侖。操作手法:常規消毒,腰部穴位夾脊穴、腎俞、氣海俞、大腸俞針刺25~50 mm,臀部穴位秩邊、環跳針刺50~75 mm,下肢穴位委中、陽陵泉、合陽、昆侖針刺25~40 mm,針刺得氣后行平補平瀉手法,每隔10 min捻轉行針2次,留針30 min,每日1次。

1.5.2 治療組 予龍虎交戰針法氣海俞治療。取穴:雙側氣海俞。操作手法:BMI適中體型正常者氣海俞可直刺1.5~2.0寸(40~60 mm),體型偏胖者可直刺2.0~2.5寸(60~70 mm)[6]。常規消毒,直刺進針得氣后,采用龍虎交戰手法操作,右手持針,先進針至天部(直刺0.5寸以內),先補后瀉,拇指向前捻針9次(行龍),再以拇指向后右轉6次(行虎);再進針地部(直刺0.5~1.5寸),先瀉后補,用拇指向后捻針6次(行虎),再以拇指向前捻針9次(行龍);再提至人部(直刺1.5~2.0寸),視病情而定先補后瀉或先瀉后補。每隔10 min行針2次,留針30 min,每日1次。

1.5.3 療程 2組治療7 d為1療程,療程后休息1 d,共治療2療程評估分析。

1.6 觀察指標及方法 (1)比較2組治療前后疼痛癥狀和腰椎功能變化情況,疼痛癥狀采用疼痛視覺模擬評分法(VAS)進行評價[7],使用一條長約10cm的游動標尺,兩端分別為0分端和10分端,0分表明無痛,10分表明難以忍受的劇烈疼痛,囑患者在標尺上標出可代表其疼痛程度的位置,并記錄相應評分;腰椎功能采用日本骨科協會評估治療分數(JOA)下腰痛評分進行評價[8],最高分為29分,評分越低表示功能障礙越明顯。(2)比較2組治療前后肌電圖指標變化情況,選擇雙側腓總神經和脛神經的運動神經傳導速度和遠端潛伏期觀察指標,采用重慶康如來科技有限公司KRL-NM型誘發電位/肌電檢測儀進行檢測;(3)比較2組治療前后血CRP值變化情況。

1.7 療效標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》中相關內容[9]并結合患者JOA下腰痛評分變化情況擬定評分標準。

2 結果

2.1 2組臨床療效比較 2組總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05),治療組療效優于對照組,見表2。

表2 2組臨床療效比較 n(%)

2.2 2組治療前后疼痛VAS、JOA下腰痛評分變化情況比較 2組治療后疼痛VAS、JOA下腰痛評分與本組治療前比較差異均有統計學意義(P<0.05),治療組改善優于對照組,見表3。

表3 2組治療前后疼痛VAS、JOA下腰痛評分變化情況比較分)

2.3 2組治療前后雙側腓總神經和脛神經的運動神經傳導速度和遠端潛伏期變化比較 2組治療后雙側腓總神經和脛神經的運動神經傳導速度和遠端潛伏期比較差異均有統計學意義(P<0.05),運動神經傳導速度增快,遠端潛伏期縮短。治療組改善均優于對照組,見表4。

表4 2組治療前后雙側腓總神經和脛神經的運動神經傳導速度和遠端潛伏期變化比較

2.4 2組治療前后患者的CRP(mg/mL)水平比較,治療組患者治療后的CRP水平低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 2組治療前后CRP變化情況比較

3 討論

腰椎間盤突出癥屬于中醫腰痛、腰腿痛、痹癥等范疇,該病具有臨床表現各一、反復發作、遷延難愈的特點,患者生活帶來極大的困擾[10]。其發病機制十分復雜,目前公認包括機械壓迫、化學神經根炎癥、自身免疫、生物力學等原因有關[11]。據統計80%~90%的腰椎間盤突出癥(LIDH)患者非手術治療后癥狀有所改善[10]。當前大多數患者發病后選擇保守治療,只有少部分選擇手術治療。保守主要以消除局部病變組織的水腫與炎性反應,達到緩解癥狀。針灸、中醫藥是目前患者認可治療該病主要有效方法之一。

龍虎交戰針法是一種復試針刺手法,首見于明代徐鳳《金針賦》:“龍虎交戰,左捻九而右捻六,是亦住痛之針”。操作指是先向左捻轉9次,后向右捻轉6次或者九六的倍數次捻轉,反復交替。《針灸大成》:“龍虎交戰手法,三部俱一補一瀉……凡用針時,先行左龍則左拈,凡得九數,陽奇零也;卻行右虎則右拈,凡得六數,陰偶對也。乃先龍后虎而戰之,以得氣補之,故陽中隱陰,陰中隱陽,左捻九而右捻六,是亦住痛之針。乃得返復之道,號日龍虎交戰,以得邪盡,方知其所,此乃進退陰陽也。”概括出天、地、人部三才針法進行一補一泄。該針法的要領向左捻針九數和向右捻針六數的復試行針方法。有研究表明該針刺手法具有調和陰陽、疏通經絡、調暢氣血的功效,古代醫家常以‘住痛’、‘移疼’來概括其治療作用[12]。龍虎交戰針法作為一種復式針刺手法,具有針刺的一般鎮痛效應。

但由于該針法刺激量大,刺激性強故對穴位所在區域肌纖維的牽拉及對神經傳導、神經遞質的影響更加明顯,總的來說強針刺激可以興奮神經,通過神經的調節作用產生兩方面的鎮痛機制,一方面抑制痛覺信號由周圍神經系統傳入、減緩脊髓傳導、并干預中樞整合調制[13],

另一方面還可以刺激與人體內源性阿片肽相關系統分泌鎮痛性神經遞質,減低致痛物質的達[14]。氣海俞穴(BL24),足太陽膀胱經經穴,位于第3腰椎棘突下,后正中線旁開1.5寸處,主治腰椎間盤突出癥、急性腰扭傷、腎絞痛、慢性盆腔炎等腰部疾病。現代解剖氣海俞穴的解剖層次是:皮膚、皮下組織、背闊肌腱膜和胸腰筋膜淺層、豎脊肌[15]。氣海俞穴的針刺操作一般界定為直刺 0.8~1.0寸[16]。現代研究也表明氣海俞具有益腎壯陽、通絡止痛、調理氣血、強健腰膝的作用,在腰骶、少腹等部位疾病的治療中效果突出[17]。因此我們局部選擇氣海俞并采用龍虎交戰針法治療LIDH,可直達病所,有效促進周圍氣血運行,從而達到舒筋通絡、活血止痛的功效。針刺腰部穴位可有效降低機體的IL-6、TNF-α和hs-CRP的炎性反應,緩解其疼痛[18]。有研究表明,LIDH患者血清免疫球蛋白G(IgG)、IgM、補體C3水平存在異常增高的現象,龍虎交戰針法能促使IgGI、IgM、補體C3恢復至正常水平,通過調節自體免疫反應和炎性反應而發揮治療作用[19]。

疼痛VAS是臨床評價疼痛情況的常用量表,JOA下腰痛評分是評價腰椎功能情況的常用量表,CRP是評估炎性反應改變客觀指標。研究表明,LIDH患者多存在不同程度的神經電生理學改變,而肌電圖檢測可對神經受損的狀態、程度進行很好的評估[20]。本研究結果顯示,治療組總有效率明顯高于對照組(P<0.05),治療后疼痛VAS低于對照組(P<0.05),JOA下腰痛評分高于對照組(P<0.05),治療后CRP改變高于對照組(P<0.05),雙側腓總神經和脛神經的運動神經傳導速度快于對照組(P<0.05),遠端潛伏期短于對照組(P<0.05)。提示龍虎交戰針法氣海俞治療LIDH臨床療效確切,可明顯緩解患者疼痛癥狀,改善腰椎功能,促進受損的神經修復,值得臨床借鑒參考。