數字化時代農民工市民化的“雙重鴻溝”與跨越

劉傳江,劉思辰

1. 南京航空航天大學經濟與管理學院,江蘇 南京 211106 2. 武漢大學經濟發展研究中心,湖北 武漢 430072 3. 武漢大學經濟與管理學院,湖北 武漢 430072

當今社會,數字化信息資源與物質型資源同等重要,是支撐現代化經濟發展的兩大資源支柱。經濟發展理論認為,大數據是繼土地、勞動力、資本和技術之后的第五經濟要素,通過網絡配置數字化資源是除了計劃配置資源和市場配置資源外的第三種資源配置渠道[1]。數字化資源的泛生性、開放性、流動性、普惠性和虛擬性特征意味著并非人人都可以輕而易舉地共享均攤,其供給、獲取、使用和開發具有顯著的空間差異和個體差異。數字鴻溝造成的差別在中國已經成為繼城鄉差別、工農差別、腦體差別“三大差別”之后的第四大差別。農民工因其成長背景和受教育水平明顯低于城市居民,成為信息化社會中承受數字化資本貧困的弱勢群體乃至“數字難民”,微觀上直接阻礙該群體自身的市民化與個人及家庭的發展,宏觀上成為困擾解決“三農”問題、鄉村振興和城鄉協調高質量發展的新難題。

一、從鄉城鴻溝到“雙重鴻溝”:數字化時代農民工市民化障礙的升級

改革開放以前,受制于計劃經濟體制及城鄉二元戶籍等制度安排,中國出現了壁壘森嚴的鄉城分割和人口遷移障礙。改革開放以后,隨著工業化和市場化進程加快,鄉城人口流動規模與日俱增。然而,城鄉二元經濟結構和戶籍制度依然存在。鄉城之間在社會、文化、行為習慣、生活方式等方面的巨大差異[2],將農民工排斥在城市傳統體制和主流社會之外。近年來,“顯性戶籍墻”的制約作用隨著國家政治、經濟體制改革的深入而逐漸弱化,但依附于戶籍制度的種種福利待遇所形成的“隱性戶籍墻”仍從教育、衛生、就業、住房、社會福利和社會保障體制等方面將農民工排斥在城市資源配置體系之外[3],這在事實上形成了一道難以逾越的“鄉城鴻溝”,迫使農民工成為城市中常駐的“外來人”或候鳥式的“遷徙人”。

進入21世紀,伴隨著信息通信技術的快速發展和互聯網的普及,傳統時空日漸被新的技術范式所取代,社會主導資源逐步轉向基于知識化和信息化的數字技術型流動、交易與配置。尤其是近年來以第五代移動通信技術(5G)、人工智能、大數據、云計算、產業互聯網為代表的新一代信息和通信技術催生了數字經濟化和經濟數字化,并憑借其處理信息的高效性、供需匹配的準確性以及交易成本的低廉性等優勢蓬勃發展[4-5]。與此同時,人們發現數字經濟的發展并非具有同質性和普適性,其需要一定的物質和技術基礎作為保障。數字經濟無論是在參與機會、使用機會上,還是發展結果的分享上,都呈現出顯著的“數字化門檻”及其數字化門檻效應。在方興未艾的網絡化、數字化和智能化經濟范式下,個體和群體的線下資源稟賦差異不僅會投射到線上,而且經過投射過程中的“出局效應”或“乘數效應”,數字化參與和融入的產出結果會呈現出顯著的“馬太效應”,其根源即數字鴻溝。在傳統的城鄉二元結構下,鄉城各種資源配置呈現出非平衡性,農民工普遍受教育水平和綜合技能水平較低,70%及以上的農民工學歷仍為初中及以下(1)國家統計局. 2020年農民工監測調查報告[EB/OL]. (2021-04-30)[2022-04-30]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202104/t20210430_1816933.html.。由此,農民工與城鎮居民在數字信息技術的使用程度和使用技能上呈現出差異。基于中國家庭追蹤調查(CFPS)2018年數據,本文經過統計識別出的農民工網絡接入和網絡使用程度介于農民和城鎮居民之間,且農民工利用網絡主要從事社交和娛樂活動,從事學習、商業活動、工作等頻率仍遠低于城鎮居民,如表1所示。

表1 農民、農民工、城鎮居民網絡接入和使用差異

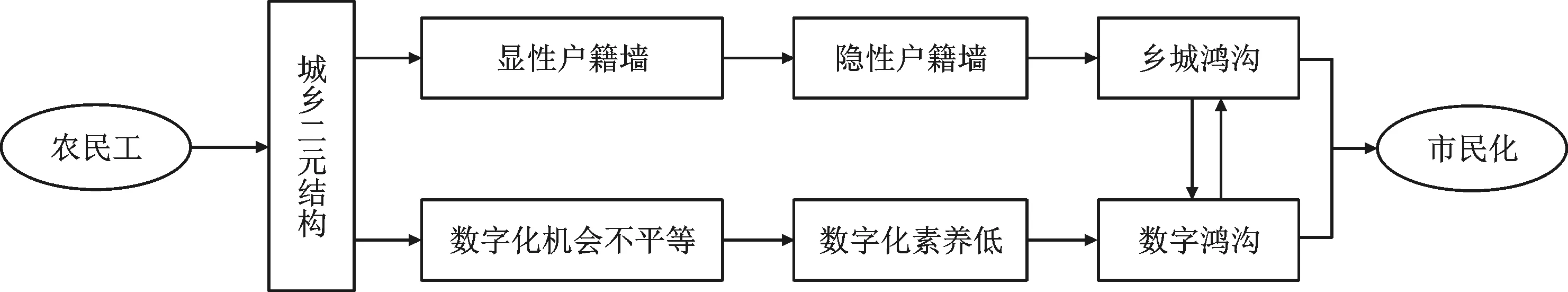

沉浸于城市經濟活動與生活之中的農民工因處于數字鴻溝的“風口浪尖”而成為被動感受數字化“風口”的前沿群體,同時成為數字鴻溝挑戰的第一批承受者。農民工尚未跨越傳統體制構筑的鄉城鴻溝,新的數字鴻溝又來勢洶洶,二者互動衍化,形成并強化了“雙重鴻溝”,擴展和提高了市民化進程中的障礙,如圖1所示。

圖1 數字化時代農民工市民化面臨的“雙重鴻溝”

二、農民工的“數字鴻溝”與“數字化貧困”

(一)農民工的“原生性數字鴻溝”與“衍生性數字鴻溝”

自20世紀70年代Tichenor等[6-7]先后提出“知溝理論”(knowledge gap theory)和“信溝理論”(information gap theory),關于知識和信息的社會階層差距研究得到廣泛關注。在互聯網時代和21世紀來臨之際,該方面研究的關注點越來越集中于“數字鴻溝”(digital divide)。隨著互聯網發展與應用的泛化和深化,不同用戶所掌握的數字化技能層次和運用能力與數字社會的期望要求呈現不同的層次性差距。當今農民工面臨的“數字鴻溝”(i級數字鴻溝簡稱DDi),簡單地說,就是不同農民工個體或農民工亞群體在是否使用現代信息技術以及應用廣度及深度方面,與數字化社會生存與發展的需求存在的差距。

學術界通常將“數字鴻溝”的表現描述為ABCD四個方面,即互聯網接入與使用渠道(access)、基本的數字化技能(basic skills)、網上內容(content)和個人上網的動機與興趣(desire)[8]。這種分類稍顯粗略,本文按照其功能性質進一步將數字鴻溝及其跨越層級按照由淺到深的程度分為五個層級:一級溝,即網絡接入溝(DD1,是否接入使用互聯網),沒有接入者的數字化素養值可標記為0;二級溝,即信息收發溝(DD2,是否會基本的網上信息收發技能),會用者的數字化素養值可標記為1;三級溝,即信息搜尋溝(DD3,是否會開展目標信息搜尋和加工處理技能),會用者的數字化素養值可標記為2;四級溝,即網絡管理溝(DD4,是否會使用網絡從事專業管理技能),會用者的數字化素養值可標記為3;五級溝,即網絡創新溝(DD5,是否會借助互聯網進行專業研究設計、商業性創業或研發創新活動),會用者的數字化素養值可標記為4。這五級鴻溝均是對農民工觸網用網情況的直接刻畫與歸分,因而稱之為農民工面臨的“原生性數字鴻溝”。數字化素養值越低,其所需要跨越的數字鴻溝級別越高,面臨的數字化鴻溝相應越深。

根據第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2021年6月,中國互聯網普及率達71.6%,農村地區普及率只有59.2%,農村地區仍有40.8%的人沒有使用互聯網,無法享受同等的數字經濟效益。農民工整體的“觸網”水平高于農村而明顯低于城市,而且“觸網”的農民工絕大多數只會收發QQ/微信信息等簡單的操作,極低比例的農民工能夠使用互聯網開展目標信息搜尋和信息加工處理。“社會質量視角下的農民工市民化研究”課題組于2016年1—3月對深圳、東莞、蘇州、廈門四個城市的農民工抽樣調查結果發現,農民工使用互聯網最多的前兩個用途是聊天和看新聞,會使用互聯網進行網上回帖、網絡教育與培訓、網絡銷售的人最少,位列最后三位[9]。根據上文對不同級別數字鴻溝數字化素養的賦值,農民工群體的互聯網素養值明顯低于1,而許多大學和高新技術企業員工的互聯網素養值大于3,差距明顯。

不過,人們關注數字化鴻溝的價值或著眼點不在于“原生性數字鴻溝”本身,而在于其引發的“衍生性數字鴻溝”,即“原生性數字鴻溝”的存在會導致人們在經濟活動、社會及個人發展過程中面臨數字化“就業(創業)鴻溝”“交往鴻溝”“財富鴻溝”和“權利鴻溝”等。“原生性數字鴻溝”越深,面臨的各種“衍生性數字鴻溝”越深,跨越與彌合的難度也越大。

(二)農民工的“衍生性數字鴻溝”與“數字化資本缺失”

數字鴻溝的表現和影響體現在不同層面。在區域經濟層面,經濟數字化浪潮下的數字鴻溝擴大會加劇經濟發展的不平衡,形成難以逾越的“財富溝”。財新智庫提供的中國區域數字經濟指數表明:2012—2018年,中國東部地區數字經濟指數從0.245提高到0.595,中部地區從0.074提高到0.376,東北地區從0.097提高到0.343,西部地區從0.062提高到0.330,東部地區與中西部及東北地區的差距進一步拉大(2)數據來源于財新智庫(中國數字經濟指數)。。數字技術的廣泛和深度使用帶來經濟運行環境與生產和交易方式的廣度數字化和深度數字化,這具有顯著的累積循環放大效應和乘數效應,乃至有時可能出現幾何級數效應。在原本就存在較大發展差距的東部與中西部地區間,相對富裕的東部地區和群體更容易及早融入數字經濟體系,而且會享受最新的便捷高效的信息通信技術(ICT)所帶來的“數字化紅利”。廣大中西部地區總體上信息化水平及經濟數字化進程滯后于東部沿海地區,從而擴大了中西部地區與東部地區在財富生產與分配過程中的差距[10]。在地區治理和公共服務方面,數字鴻溝的擴大不僅會阻礙社會治理能力的提升,導致在不同社會群體之間形成數字化的“權利溝”和“知識溝”,還可能因為數字化公共服務建設拉大地區間的發展差距,降低公共服務的普惠性,進一步加劇地區發展不平衡,強化社會不公平感。此外,電子政務主體自身信息產量以及信息挖掘技術的差異會導致信息不對等、不同政府部門信息平臺相互排斥、難以實現有效數字化協同,從而使各個政務主體陷入“信息孤島”或“信息煙囪”[11]等,這些情形在農民工主要來源地的中西部地區往往尤為突出。

在本文重點關注的個體層面,地區之間的數字鴻溝導致農民工和市民共享數字化紅利的機會不平等,這是造成農民工數字化素養低下和數字鴻溝深化的現實土壤。農民工整體上的低數字化素養和個體上的低異質性差異形成的“雙低”狀態是經濟社會發展相對落后地區數字鴻溝映射在個人層面的直觀結果。經濟欠發達地區的農民工較城市居民和經濟相對發達地區農村居民具有更深更寬的“原生性數字鴻溝”以及因此帶來的全方位的“衍生性數字鴻溝”。從年齡結構看,盡管老年人的數字鴻溝廣度和深度較處于勞動力年齡段的農民工更為顯著,但他們絕大多數人已經退出了生產經營活動。面向老年人的數字化生活終端產品設計簡單、容易操作即可。而農民工數字鴻溝的深化與寬化使得他們與實現市民化所需的多維度資本稟賦差距較之前越來越大。在農民工這一群體內部,數字鴻溝也存在差異。武漢大學經濟發展研究中心課題組2017年在北京、上海、武漢、鄭州、廣州和南昌6個城市完成的1 409份農民工問卷調查數據表明:“90后”農民工使用QQ/微信比例達98.76%,“80后”農民工的這一比例為95.65%,而“80前”農民工使用網絡社交媒體的比例只有66.40%。新生代農民工使用網絡社交媒體的整體水平更高,對互聯網相關信息的學習和掌握能力要強于第一代農民工[12]。不同年代出生的農民工以及不同區域的農民工的網絡規模與網絡密度差異統計結果見表2。一項此前對農民工集中度最高的廣州、東莞、深圳3市的調查研究得出的基本結論也發現,新生代農民工對于移動互聯網相關功能的使用還限于溝通交流和休閑娛樂方面,在內容接入方面存在較嚴重的障礙[8]。

表2 不同群體農民工網絡結構、網絡規模及網絡密度差異

總體上,在21世紀初期,農民工市民化的主要障礙是他們擁有的傳統資本稟賦(包括人力資本、社會資本、財力資本、權利資本)缺失[13-14];近年來,他們又出現了新的“欠賬”,即數字化能力貧困,包括數字化人力資本缺失、數字化社會資本缺失、數字化財力資本缺失和數字化權利資本缺失,如圖2所示。在數字化社會中,后者的缺失還會嚴重制約前者的提升。

圖2 農民工數字鴻溝與市民化能力貧困

根據諾貝爾獎經濟學得主阿馬蒂亞·森的“能力貧困”(capacity povery)理論和“可行能力”(capabilities)理論,貧困的一個重要原因是對人類生存與發展權利的剝奪。公共政策和社會供給不僅是出于社會公平的需要,而且能夠提升經濟發展的效率[15-16]。農民工的數字鴻溝帶來的數字化貧困就是客觀上數字化分享機會不平等和因此導致的主觀上分享數字化紅利能力低下,包括數字信息獲取能力、數字信息供給能力以及數字信息應用能力的低下[17]。這種“被剝奪”的深遠后果就是與現代化隔離,進而淪落為信息化的“邊緣人”“局外人”和“數字難民”這樣的新弱勢群體。閆慧[18]研究認為,數字化貧困包括八個核心要素,即數字化物質實體、數字化服務、數字化心理、數字化能力、數字化努力、數字化社會規范、數字化社會支持和數字化影響。據此,其根據數字化貧困現象的典型特征,以八個核心要素為維度進一步將來自農村的數字化貧困人群細分為物質匱乏者、數字化文盲、脆弱的貧困者、孤獨的貧困者、懶惰的貧困者、抵觸的貧困者、徒勞無益者和數字化赤貧者,并從經濟資本、文化資本、社會資本和政治資本四種屬性研究數字化貧困[13],這與本文將農民工的貧困區分為財力資本、人力資本、社會資本和權利資本缺失的觀點不謀而合。

經濟、產業及企業數字化轉型的本質是生產力和生產關系的升級和重構,勞動力也需要進行相應的升維或升級。企業不能在舊的“地圖”上構建新的“大陸”,在生產力升級以后,必須構建配套的生產關系來適應新的生產力。就像人類進入汽車時代后不再需要馬夫或拴馬樁,而是需要規模化培養司機與新建停車位。在經濟快速數字化轉型的過程中,企業乃至社會亟需的不再是能夠吃苦耐勞或者廉價、可早晚加班的傳統農民工,而是需要助推數字化轉型、打造互聯網生態體系、管理企業互聯網平臺營運,為數字化轉型提供解決方案,并促進產業領域的科研技術創新發展的數字化技能人才。國家統計局數據顯示,2021年中國農民工人數達29 251萬人,規模如此龐大的農民工面臨的數字化資本貧困除了阻礙其自身的市民化進程及其個人、家庭層面的發展外,其集合體作為中國制造業和傳統服務業的勞動力主體,如果不能盡快跨越數字鴻溝,提升數字化能力,將勢必在地區和國家層面拖累產業結構升級和經濟數字化轉型。

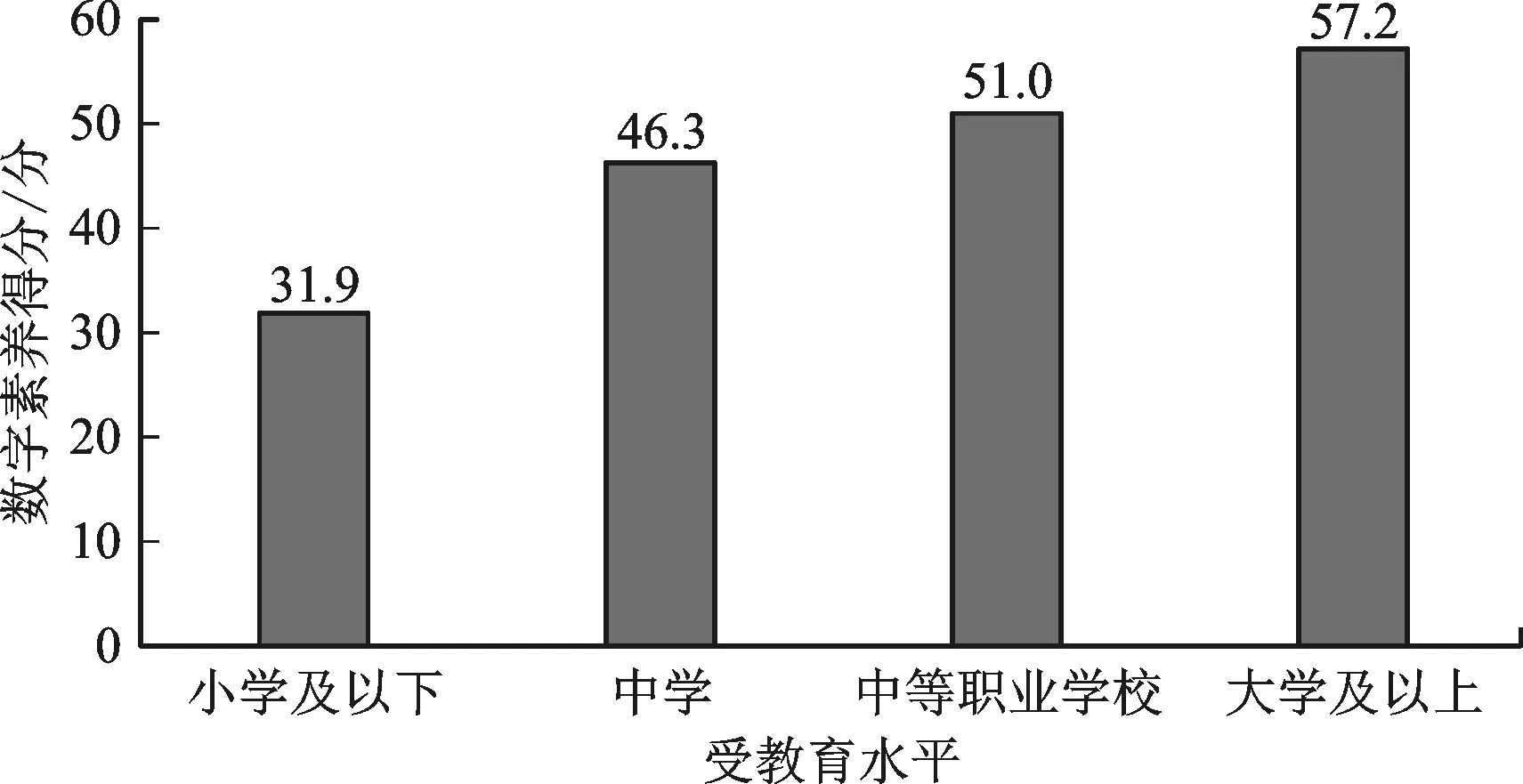

以經濟數字化背景下不同人力資本勞動力市場供求為例,轉型過程中會出現處在不同數字鴻溝位置的勞動力供給金字塔型結構與需求倒金字塔型結構的錯位。中國社會科學院信息化研究中心2021年3月發布的《鄉村振興戰略背景下中國鄉村數字素養調查分析報告》顯示,數字化知識的掌握以及數字化技術的應用能力與人們的受教育水平高度相關,如圖3所示。農民工因其文化程度主要處于文盲半文盲、中小學文化兩個水平,相應的數字鴻溝處于DD1級和DD2級,大學本專科生的數字鴻溝絕大多數處于DD3級或DD4級,研究生的數字鴻溝處于DD4級或DD5級。數字化時代,勞動力受教育程度的結構與數字化人力資本供給結構均呈金字塔型,而不斷深化發展的數字經濟對數字化人力資本的需求結構呈倒金字塔型,如圖4所示。

圖3 不同教育水平人口的數字化素養得分注:資料來源于《鄉村振興戰略背景下中國鄉村數字素養調查分析報告》。

圖4 經濟數字化發展面臨的數字化人力資本供求結構錯位

三、雙重資本貧困對農民工市民化的阻尼效應

在工業化時代,二元結構導致鄉城資源分布不平衡,繼而形成了農民工市民化需要的人力資本、社會資本、財力資本和權利資本四大資本缺失,阻礙了農民工市民化身份的轉變進程。隨著社會經濟生活信息化、網絡化、數字化程度不斷加深,不同群體對數字信息技術的占有和使用能力的差距形成了數字鴻溝,加劇了農民工數字化人力資本缺失、數字化社會資本缺失、數字化財力資本缺失和數字化權利資本缺失。地理上的鄉城鴻溝和信息化上的數字鴻溝相互強化,從農民工就業、社會發展、心理認同、生活方式等方面對農業轉移人口市民化進程形成了合力的阻尼效應。

在經濟學界,Romer[19]30-38最早提出增長阻尼理論(growth drag theory),以描述有資源約束和無資源約束情況下經濟增長速度的差異。隨后,Duncombe等[20]運用阻尼理論分別從經濟、社會、人口等視角分析了城鄉數字鴻溝對城市化的阻尼效應。國內學者劉駿等[21]圍繞中國鄉城數字鴻溝的現實情況,從經濟、社會、人口三個維度構建了數字鴻溝對城市化阻尼效應的綜合分析框架,并將阻尼效應定義為數字鴻溝所造成的農民工市民化進程中出現的鄉城人口流動放緩,農民工社會融入受阻等現象。已有研究雖然指出在數字經濟背景下,農業轉移人口市民化所面臨的數字鴻溝的阻尼效應越來越突出,但是研究視角仍較為單一,缺乏從社會變遷的視角對數字鴻溝阻尼效應根源性的追溯。本文基于中國鄉城不平衡的社會現實和數字經濟的時代背景,將“鄉城鴻溝”引致的農民工“四大資本貧困”和“數字鴻溝”引致的農民工“四大數字化資本貧困”置于同一框架,分析其對農民工市民化的阻尼效應,如圖5所示。

圖5 “雙重鴻溝”和雙重資本貧困對農民工市民化的阻尼效應

(一)勞動力就業市場上的分化效應

“雙重鴻溝”和“雙重貧困”在勞動力市場上的分化效應主要通過三條路徑形成。一是傳統農民邊緣化。在數字化技術逐漸融入農村產業的過程中,規模化、機械化、產業化的農業生產導致農業用工數量減少,傳統散戶小農競爭優勢下降,傳統農民被淘汰的風險增加。加之農村所能提供的保障性福利不足,多數農民工處于半工半農的狀態,成為回不去鄉村也留不住城市的邊緣性群體。二是在產業結構不斷升級轉型過程中,產業鏈、就業鏈與農民工群體脫節。在人口紅利逐漸枯竭的背景下,數字經濟發展通過要素重組升級與再配置引致的效率變革大量引發了“機器換人”[22],傳統勞動密集型制造業日漸式微,對農民工就業的吸納能力逐漸衰退。以信息技術為支撐的高新技術產業,對勞動者的素質及技能提出了更高的要求。而大量農民工的技能、經驗、知識結構與升級后的產業結構難以匹配,造成就業結構滯后于產業結構的局面。在此形勢下,勞動力大量流向生產率較低的第三產業中的服務行業,中低技能勞動者的相對收入降低,出現農民工群體的就業“內卷化”。三是就業信息流通不暢。互聯網的發展增強了就業信息跨區域的流通,提高了就業的匹配性。但是受制于數字鴻溝,農業轉移人口難以通過網絡獲取就業與培訓信息,多數農業轉移人口就業仍依靠熟人介紹,信息渠道傳統而單一,難以實現高質量的就業匹配。2016年流動人口監測數據顯示,在新生代農民工中,通過互聯網就業的僅僅占6.3%[23]。

在產業數字化和數字產業化的過程中,數字化技術作為人力資本、物質資本含量更高的生產方式,會對原有普通且非熟練的勞動力產生就業替代。同時,數字技術的應用會產生新的人才需求,所以數字經濟在破壞就業崗位的同時也會創造新的崗位[24]。但是,數字經濟對就業崗位的替代效應和創造效應存在覆蓋群體的錯位,這會進一步深化數字經濟的社會分化效應。

首先,數字化技術所取代的崗位與創造的崗位需要的勞動力并非同一批人。數字經濟對勞動就業的影響猶如“微笑曲線”,即在制造業產業鏈的上端(研發和設計等)和下端(售后服務等)會有明顯的崗位創造效應,而在制造業產業鏈的中端(制造組裝等)會有明顯的崗位替代效應[25]。由此,數字化經濟取代、毀掉的就業崗位和新技術創造的崗位,對人力資本和就業技能要求具有差異性。有研究表明,以人工智能和機器人為代表的智能生產需要大量中等技能水平的勞動力與之相匹配[26],但是目前中國農民工群體低技能水平勞動力占比較高。《2020年農民工監測調查報告》顯示,2020年全國農民工總量為2.86億人,其中超過2.03億的農民工教育水平為未上過學、小學和初中,占比71.1%。中國社會科學院2021年首次發布的中國居民數字素養調查研究成果《鄉村振興戰略背景下中國鄉村數字素養調查分析報告》顯示,中國城鄉居民數字素養整體平均為43.6分(滿分為100分),城市居民平均為56.3分,農村居民平均為35.1分。城市居民總體數字素養尚未及格,而鄉城居民數字素養差距高達21.2分。從職業劃分來看,農民的數字素養僅為18.6分,大大低于其他職業。顯然,這種狀況難以滿足數字經濟對高質量技術工人的需求。隨著工業互聯網和“機器換人”浪潮的興起,“藍領”和“灰領”崗位相對簡單化的專業操作技術,極容易被機器取代,通識教育不足和專業化職業技術欠缺成為制約農民工在數字經濟時代生存和發展的短板。

其次,被新技術取代的勞動力轉崗后大多數面臨就業質量下降、待遇變差的風險[24]。在人口紅利逐漸消失、企業用工成本上升的同時,數字化技術提高了制造業的生產效率,降低了對勞動力的需求。由此,傳統勞動密集型行業中涌現出“機器換人”的浪潮。《2020年農民工監測調查報告》顯示,2015—2019年城鎮非私營單位制造業從業人員平均每年按照6.7%速度遞減,其中農民工是數字經濟發展受到替代效應影響最為突出的人群,農民工在制造業從業人員中占比由2015年的31.1%下降到2019年的27.4%。農民工在第二產業的就業比重下降,第三產業就業比重上升,且從事第二產業的農民工工資水平相比于第三產業的農民工工資水平更高,提高幅度更大。2020年農民工就業變化情況如圖6所示。

圖6 2020年農民工就業行業及工資變化注:數據來自于國家統計局發布的《2020年農民工監測調查報告》。

由此可見,大量勞動力向生產率更低的部門集聚,使得原有的傳統產業具有更低的生產率,從而出現“逆庫茲涅茲化”。這不僅導致了大量結構性失業,而且造成中等收入群體的收入水平降低。中國經濟數字化方興未艾,農民工的數字鴻溝如果不能縮小和“燙平”,就業“內卷化”趨勢將越來越嚴重。

(二)社會發展差異的強化效應

“雙重鴻溝”和“雙重貧困”對城鄉社會發展差異的強化效應有兩方面體現。一是阻礙城鄉社會保障一體化。近年來,社會保障體系逐步納入信息化管理,但是鄉城鴻溝和地區差距形成了社會保障的屬地差異化和福利差異化。農民工自農村流向城市后,又受制于數字鴻溝,往往無法完成社會保障的接續。由于農民工自身信息技術使用水平的限制,通常不能在網上完成個人失業、養老、醫療保險等社保基金的跨省市繳納與互認,也難以獲取網絡公布的社會保障信息,阻礙了社會保障在全國聯網接續的實現[21]。雇主繳納的部分社保基金在跨地區轉移障礙中引致的“便攜式流動損失”[3],限制了城鄉社保信息管理標準的統一,引發了大量農業轉移人口社會保障服務的缺失。二是強化了鄉城教育水平的差異。城鄉資源分布不平衡使得優質教育資源集中在城市。信息技術的迅猛發展雖然理論上為改善農村教學環境、增加農村居民學習機會和提高農村教育質量提供了巨大的潛能,但是現實中數字鴻溝的存在卻進一步將城鄉教育差異從線下鄉城之間轉移到線上微觀家庭之間。鄉城家庭的數字化環境差異以及對網絡的使用偏好和能力進一步強化了城鄉教育水平的差異。受限于家庭氛圍和對網絡的使用偏好,農民工家庭較城市居民家庭普遍對網絡上豐富的教學內容、先進的教學方法與實驗條件等優質教育資源的獲得感不強,對網絡教育資源投入的欠缺使得線上的學習效果差距不斷增大。

(三)身份認同的排斥效應

農業轉移人口進入城市不僅要適應城市的生活方式,還要對自我身份進行重塑,否則要融入城市無從談起。“雙重鴻溝”和“雙重貧困”的存在則會對農業轉移人口的身份認同產生排斥效應。

首先,農業轉移人口社會交往“內卷化”。社會網絡的構建是個人社會資本在網絡平臺上的重現和延伸。受制于社會資本、權利資本的欠缺,農業轉移人口在網絡上的社會交往仍主要以血緣、地緣形成的整合型社會網絡為主,即利用網絡主要是與老鄉親戚構建整合型社交網絡,而與本地城鎮居民建立的跨越型社會網絡普遍不多,尤其是東部地區發達城市,農民工整合型社會網絡規模和密度都要高于跨越型社會網絡。即使是“80后”和“90后”農民工,具有相對較高的受教育水平,網絡信息技術掌握得更為全面,較于父輩有更強的城市生活適應能力,網絡結構提升了近30%,但在城市生活中網絡規模和密度仍主要以整合型為主,在社會交往中往往是以情感為基礎,交往空間狹窄[27],互動最頻繁的仍是家人、同鄉、中小學同學這些鄉村社會的成員。實質上,社會交往與個體所處的社會階層以及在社會結構中的相對位置有關。教育程度、職業、自購住房、收入等個人資源、財富和社會經濟地位對社會交往范圍具有顯著的影響。網絡上人際關系的脆弱性難以拓展和維系跨越型社會網絡,無法為農業轉移人口的身份認同提供關系資本。農業轉移人口往往受制于較低的人力資本及靠近底層的職業位置,社會交往“內卷化”嚴重。

其次,“雙重鴻溝”和“雙重貧困”的存在會在社會心態上對農民工產生身份排斥,農民工容易產生相對剝奪感、社會差異感和社會距離感。城鄉鴻溝導致公共服務存在差距,而數字鴻溝使得這種差距進一步拉大。農民工這樣的數字化弱勢群體因為互聯網設備、應用技能等方面不足,在日常生活中會處處受限,加大心理融入的難度。此外,在數字時代,由于個人經驗的局限性,其對社會公平的感知很大程度上會受到網絡媒體披露的影響。農業轉移人口的參照群體變得多樣化,信息獲取的偏差會放大社會不公平狀態,由此會增強被排斥感[28]。

(四)生活方式的固化效應

不少農民工特別是年輕農民工雖然渴望融入城市生活,但“雙重鴻溝”和“雙重貧困”的合力阻尼令這種愿望適得其反,傳統鄉城鴻溝所產生的二元社會結構在數字化時代更加固化,難以消弭。

首先,城市網絡無處不在,數字化生活逐漸成為城市居民日常生活的一部分,如城市交通信息網絡、醫院自助掛號繳費系統、自助銀行與信用卡網絡等。新冠肺炎疫情暴發以來,數字化設備和技能幾乎成為人們出行、工作和生活的必需。數字鴻溝下,鄉城居民生活方式的差距進一步擴大。農民工等數字弱勢群體較以前更加難以融入智能化的城市生活,其所能享受到的社會公共服務資源被“數字化浪潮無形之手”進一步“擠占”和“掠奪”。

其次,“雙重鴻溝”和“雙重貧困”在文化生活上的差異具有固化效應。傳統的城鄉差異使農民工的文化娛樂生活較為單一,在數字鴻溝限制下,農業轉移人口的娛樂文化活動越來越依賴手機,且傾向于娛樂、游戲、聊天等相關應用。基于CFPS 2018年的測算結果,農民工運用網絡進行娛樂的頻率不僅高于農民,同樣高于城鎮居民,但農民工對較為復雜的網頁不具備操作能力,應用網絡進行學習、商業活動和工作的頻率仍較低。受限于數字化素養水平,農民工往往成為網絡信息的被動接收者,難以辨別網絡信息的真偽,加之害怕上當受騙而不敢使用數字化新平臺和新功能,不會主動去搜尋有價值的網絡信息并為自己所用,無力整理數據信息和挖掘大數據的價值。筆者采訪一些農民工發現,不少人對智能手機等數字化終端乃至各種廣告上面充滿著他們看不懂、聽不明白的信息化符號、概念和語言感到不知所措甚至恐懼,自認為是“數字難民”而懷念傳統鄉村生活。而與此同時,那些教育水平和數字化素養較高的城市人群,更善于利用網絡去獲取信息,拓展現實生活,開闊視野,謀求發展機遇。

最后,“雙重鴻溝”和“雙重貧困”對鄉城收入水平和消費差距存在固化效應。第一,在傳統鄉城鴻溝背景下,城市中存在著二元經濟結構,城市居民與農民工之間存在著行業和職業隔離以及各種歧視,導致農民工的工資水平普遍低于城市居民。在數字鴻溝的背景下,農業轉移人口因其勞動技能缺乏,在“機器換人”的浪潮下更難實現穩定就業。第二,數字化使用技能的欠缺,使得農業轉移人口較難通過互聯網進行創業創新活動,賺取收入的形式單一,無法分享到數字經濟紅利。第三,“雙重鴻溝”和“雙重貧困”從信用、信息和技術三個層面加劇了農民工家庭的信貸約束程度,從而限制了家庭的經營創收能力,也極大削弱了家庭消費能力[29]。可見,在“雙重鴻溝”下,城鄉居民收入差距將進一步固化。

四、農民工“數字鴻溝”跨越的路徑

倫敦大學Miller等[30]3-35認為,當今中國農民工的市民化面臨“雙重鴻溝”,農民工市民化需要實現“雙重遷移”(dual migration):空間遷移(migration to urban society)和數字遷移(migration to digital technologies)。數字化經濟實質上使農民工同時面臨著地理遷移和技術遷移的“雙重遷移”挑戰和鄉城鴻溝與數字鴻溝“雙重鴻溝”跨越的難題。限于篇幅,本文只討論“數字鴻溝”的跨越。

“數字鴻溝”的泛化與深化讓越來越多的農民工感覺到他們的市民化之路日益艱難,要成功跨越這道鴻溝不能憑借一己之力,而是需要多方面多渠道協調行動,是軟硬環境并造、當前長遠兼顧的系統性社會工程。2018—2022年的中央一號文件先后明確提出實施數字鄉村戰略、推動5G互聯網“下鄉”、加強農民數字素養與技能培訓。國家數字化發展戰略和政策已明確,當務之急是地方政府和社會力量的有效跟進與積極參與。

(一)“架橋”聯通工程

智慧互聯網的可接入是跨越第一道數字鴻溝必需的基礎設施,也是農民工在進城之前能夠通過用網、上網錘煉基本的數字使用能力的必要環境。農民工成長和生活的農村地區,尤其是廣大的中西部地區的邊遠鄉村是互聯網硬件設施布局薄弱的落后地區乃至準盲區。政府的頂層設計與龍頭帶動勢在必行。通過“新基建”推進農村地區智慧互聯網的“架橋”聯通工程,有效提高鄉村光纖到戶接入率、4G/5G網絡覆蓋率、移動終端普及率,建立與城市和他鄉互聯互通的農村基礎數據中心和云平臺,打造鄉村“數字大腦”,聯通數字化信息接入的“最后一公里”,實現村村“信息高速公路”暢通無阻。隨著以5G、云計算、人工智能等為代表的“新IT”技術加速迭代與應用,一些過去鄉村網絡通信基礎不錯的地區也面臨著配套完善與設施提檔升級的新任務。

(二)“搭梯”進階工程

已進城農民工“數字鴻溝”的跨越主要問題不再是互聯網的可接入,而是數字化素養的培訓與提升。通過短期的技能培訓和長期的教育發展,持續提升落后地區和群體的互聯網使用技能,成為消除數字鴻溝的當務之急和關鍵所在。農民工的社會組織化程度低,文化程度和學習新知識新技能的能力相對較弱,僅僅靠提倡不會有明顯的效果。受到微軟公司在全球開展向弱勢群體免費提供信息技術培訓計劃及其在北京、廣州等地與非政府組織合作開展“潛力無形(UP)”實踐的啟示[31]128-149,本文提出如下建議:(1)農民工流出地與流入地主動配合,幫助農民工提高組織化程度,支持進城農民工建立農民工協會并加強與當地政府、社區、社會組織的聯系;(2)以農民工比較集中的城市社區為平臺基地,建立上級政府支持、地方政府推動、非營利組織(NPO)/非政府組織(NGO)參與、社區和農民工協會組織承辦的基于信息化共享平臺的農民工數字化社會融入“4+1”伙伴模式,如圖7所示;(3)提供面向農民工群體的數字賦能無障礙學習平臺,為跨越數字鴻溝“搭梯”,重點開展農民工信息化學習培訓,實施數字化掃盲和進階行動計劃,第一級掃盲計劃將DD1級農民工提升至DD2級,第二級進階計劃將DD2級農民工提升為DD3級。

圖7 基于信息化共享平臺的農民工數字化社會融入“4+1”伙伴模式

(三)“填溝”托舉工程

數字素養已經成為數字時代每個公民的基本生存技能與必備素養,數字鴻溝的加深造成了當今社會新的“文盲”“半文盲”。要縮小數字鴻溝,比較長遠的思路就是避免農村人口的數字素養從小“被挖溝”導致長大后“難填溝”。最徹底和有效的舉措就是“從娃娃抓起”,在農村中小學義務教育計劃中配備專任信息化教師,開設專門課程,普及并同步提升信息化、智慧化數字教育。從經濟發展和城鄉一體化發展的層面看,這是提升農村潛在勞動力人口數字化人力資本的戰略性方案。地方政府亟須將農村信息化教育所需要的支出納入財政計劃,中央財政應對中西部地區農村信息化教育給與傾斜性財政轉移支付。

(四)“善治”彌合工程

社會治理和公共服務的鄉城差距是農民工數字鴻溝形成的社會軟環境。農民工數字鴻溝的影響并不僅僅在于他們能否上網或是否會上網這樣的表層次問題。其深層次的一個問題是他們能否通過數字化終端便捷地分享數字經濟社會下的“數字紅利”,這是實現共享發展的重要標志。另一個問題是要淡化農民工因數字鴻溝而產生的數字化恐懼,避免他們因為與當地市民的巨大數字鴻溝加劇其在有形財富與無形心理兩個層面的失衡,進而引發社會層面的數字化“斷裂”乃至“撕裂”。學術界將數字鴻溝的發展歷程及問題層次劃分為四代:第一代的核心問題是數字化接入鴻溝,第二代的核心問題是數字化知識鴻溝,第三代的核心問題是數字化使用鴻溝,第四代的核心問題是數字化誘發的社會鴻溝,需要關注數字鴻溝對于社會分化、社會排斥及社會不平等的影響。為此,亟須以數字化思維加快推進以“城鄉一體化”為導向的公共數字服務均等化和普惠化,將各地“智慧城市”和“數字鄉村”列入建設的行動計劃日程,早日實現從低水平高資費的網絡接入到高質量低資費的智慧網絡普惠覆蓋。此外,面向鄉村和農民工的數字公共產品和公共服務應當因地制宜地實現可獲得性(availability)、可接近性(accessibility)、可適合性(accommodation)、可承受性(affordability)、可接受性(acceptability)的彭燦斯基“5A”標準[32]。當務之急是盡快彌合公共服務面臨的“數字鴻溝”,進一步提高公共服務的可及性和普惠性,避免出現弱勢群體與數字鴻溝之間的惡性循環。

(五)“賦能”助推工程

數字鴻溝跨越的“架橋”聯通、“搭梯”進階、“填溝”托舉和“善治”彌合工程的最終成效要通過“賦能”助推工程來實現。對農民工的數字化賦能通道包括三個維度。一是賦能力于人。通過培訓與實操提高農民工的數字素養,增強農民工對數字時代的適應能力和通過數字化環境下的就業(創業)機會掙錢創富的能力,以及跨越市民化數字能力貧困鴻溝的能力。二是賦技術于發展。通過“5G+”“物聯網+”“務聯網+”搭載最新和前沿的實用技術,創新經濟發展模式和社會服務業態,充分釋放“數字紅利”。三是賦應用于場景。在具備經濟數字化和社會數字化的良好硬設施、軟環境基礎上,基于均等化、普惠化原則和數字化思維構建泛在化、便捷化的數字應用平臺、通道和場景,充分實現“數字紅利”。以上三個維度賦能如果充分、協同并且融合,勢必能夠助推農民工順利跨越空間、體制上的城鄉鴻溝和知識、技能層面的數字鴻溝。