對比開腹與腹腔鏡輔助手術治療胃癌肝轉移的臨床療效及對患者術后生存情況的影響

楊青

胃癌在最開始階段并沒有十分明顯的臨床癥狀,這就導致發現時已經發展為晚期,此時胃癌肝轉移的幾率高達40%,所以對于患者來說早期診斷和治療十分重要,能夠決定是否得到良好的預后[1]。開腹手術是治療胃癌肝轉移的主要方式,但是創傷大,術后恢復慢等弊端無法保證手術和預后效果。隨著醫療技術的提升,腹腔鏡技術廣泛使用,其能夠縮短手術時間,加快術后康復的速度,安全性高,所以臨床對在腹腔鏡下進行病灶切除和淋巴結清掃的情況較為關注[2]。基于此,本院對開腹和腹腔鏡輔助手術治療胃癌肝轉移的效果以及對患者術后生存的影響進行了研究,報告如下。

1 資料與方法

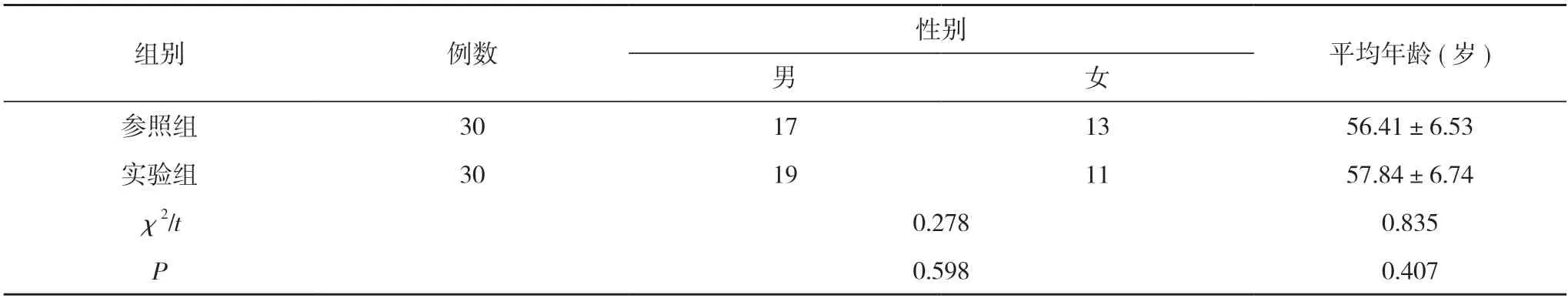

1.1一般資料 選取2017 年12 月~2019 年12 月本院收治的60 例胃癌肝轉移患者,根據電腦隨機方式分為參照組與實驗組,每組30 例。參照組男17 例,女13 例,平均年齡(56.41±6.53)歲;實驗組男19 例,女11 例,平均年齡(57.84±6.74)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。所有患者具有完整的臨床資料,簽署了知情同意書,未出現中途轉院或退出的情況。

表1 兩組患者一般資料對比(n,)

表1 兩組患者一般資料對比(n,)

注:兩組對比,P>0.05

1.2方法 參照組采用開腹手術治療,方法為:為患者全身麻醉,氣管插管,呈仰臥位,上腹部正中位置行20 cm 的切口,做好保護切緣的工作。在對患者進行淋巴結清掃和切除等工作時,要確保無菌且按照規范操作。閉合切口之前檢查患者是否有活動性出血的情況,并置入引流管。

實驗組采用腹腔鏡輔助手術治療,方法為:為患者全身麻醉,氣管插管,并將胃管置入。建立氣腹后腹內壓維持在12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。置入腹腔鏡,對患者臟器解剖位置進行觀察,然后在腹部做2 個操作孔。胃癌切除術和肝轉移灶清除術需要在腹腔鏡下同時進行。清掃淋巴結時,先對腫瘤的位置、大小等進行觀察,確定清掃的范圍。隔斷胃結腸韌帶時,使用超聲刀分離胃網膜組織,在其血管近端結扎后將胃大彎側到無血管區上方2 cm 的位置裸化。胃左動脈在結扎和離斷后進行徹底地清掃。在劍突下方做1 個切口,取出需要行病理檢查的標本,并在距離腫瘤5 cm 的位置開始離斷。根據患者的實際情況使用合理的手術方式處理,完成手術后在腹腔鏡下重建消化道。檢查肝轉移病灶的實際情況,進行切除術或剜除術。重建氣腹后檢查是否有活動性出血的情況,放置引流管后閉合切口,完成手術。

1.3觀察指標 觀察和對比兩組圍手術期相關指標以及術后1 年生存情況。圍手術期相關指標包括淋巴結清掃數目、手術時間、術中出血量及術后通氣時間。

1.4統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者圍手術期相關指標對比 兩組淋巴結清掃數目比較,差異無統計學意義(P>0.05);實驗組手術時間(213.52±25.62)min 長于參照組的(183.56±24.78)min,術后通氣時間(3.04±0.51)d 短于參照組的(4.36±0.45)d,術中出血量(148.75±8.64)ml 少于參照組的(226.85±10.52)ml,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者圍手術期相關指標對比()

表2 兩組患者圍手術期相關指標對比()

注:與參照組對比,aP<0.05

2.2兩組患者術后1 年生存情況對比 兩組術后1 年生存率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者術后1 年生存情況對比(n,%)

3 討論

就目前情況來看,胃癌的發病率正在逐年提升,死亡率也比較高,對人們的健康和生活質量影響較大[3-5]。胃癌的發生與飲食習慣、感染幽門螺桿菌等有著較大的關聯,也與不良生活習慣有一定的關系[6]。在癌癥擴散轉移后可能出現肝腹水、黃疸以及心腦血管等器官轉移情況,其中胃癌肝轉移是常見現象,發生率較高[7,8]。在最開始階段患者并沒有十分明顯的癥狀,隨著疾病的發展,腫瘤細胞會通過靜脈進入到門靜脈系統中,此時發生胃癌肝轉移[9,10]。此種疾病為彌散性轉移,部分患者可能出現淋巴結廣泛轉移等情況,所以需要使用合理的方式為其治療,提升預后效果[11]。臨床中治療此種疾病一般使用手術治療,清掃淋巴結并切除病灶。傳統開腹手術雖然能夠得到較為良好的切除效果,但是術中出血量比較多,術后恢復速度慢、并發癥較多,所以并不適合年齡較大或病情較為危急等患者,這就導致其出現局限性[12-14]。隨著醫療技術的提升,腔鏡技術廣泛使用在臨床中,讓腹腔鏡在胃癌肝轉移的治療中發揮出優勢[15]。實際使用時,能夠利用腹腔鏡更加直觀地觀察患者病灶等情況,讓治療更具有針對性,并且術中出血量更少,術后恢復速度快,加快患者術后康復的速度。本次研究當中,實驗組的手術時間明顯長于參照組,差異具有統計學意義(P<0.05),這可能與患者胃周圍具有復雜的解剖結構,需要清掃的淋巴結組織范圍較廣等有著較大的聯系,但是在不斷提升術者操作熟練度的情況下可以縮短手術時間;實驗組術后通氣時間短于參照組,術中出血量少于參照組,差異具有統計學意義(P<0.05),分析主要原因為:在其腹腔鏡幫助下可以擴大視野,減少對患者血管的損傷,并且超聲刀能夠起到良好的止血效果,所以在使用時減少了淋巴管腫瘤細胞脫落的情況,便于患者手術后的恢復。除此之外,腹腔鏡技術對患者造成的創傷比較小,減少了對周圍組織和器官的影響,患者所產生的應激反應比較少,所以術后胃腸道功能的恢復時間縮短,對于老年患者以及耐受較差的患者來說具有較大的治療優勢。對于胃癌肝轉移患者來說,其預后與腫瘤的分化程度和轉移灶數目等有著較大的關聯。在確保能夠嚴格控制手術適應證的情況下,使用根治術可以改善預后效果。此次研究中,兩組術后1 年生存率比較差異無統計學意義(P>0.05)。說明兩種手術方式預后生存的效果相似。需要注意的是,在使用腹腔鏡進行手術時,為了確保療效的提升、徹底地清除腫瘤和進行淋巴結清掃工作,應該確保操作人員具有較強的操作技術以及良好的心理素質,醫護人員在手術中有效配合,最終得到理想的治療效果。

綜上所述,胃癌肝轉移患者采用腹腔鏡輔助手術治療能夠減少術中出血量,縮短術后康復時間,減少手術治療對患者產生的影響,但是其與開腹手術在生存率的改善中沒有明顯的差別。