早期腎癌腹腔鏡下腎部分切除術中后腹腔與經腹腔入路的效果對比

張秀智

腎癌是惡性腫瘤的一種,其起源為腎實質性惡性腫瘤,約占成人惡性腫瘤的2%~3%,占成人腎臟惡性腫瘤的80%~90%[1]。據相關研究表明,當腎癌患者的病灶直徑<4 cm 時,根治性腎切除術與腎部分切除術的治療效果是不存在明顯差異的,都能夠使腫瘤得到有效清除[2]。現階段,腹腔鏡下腎部分切除術已經逐漸成為臨床中治療早期腎癌的主要方案,取代了傳統開放手術。然而,腹腔鏡下腎部分切除術可分為經腹腔入路與后腹腔入路兩種形式,均存在一定優缺點,本文則主要針對兩種入路形式的效果進行分析。報告如下。

1 資料與方法

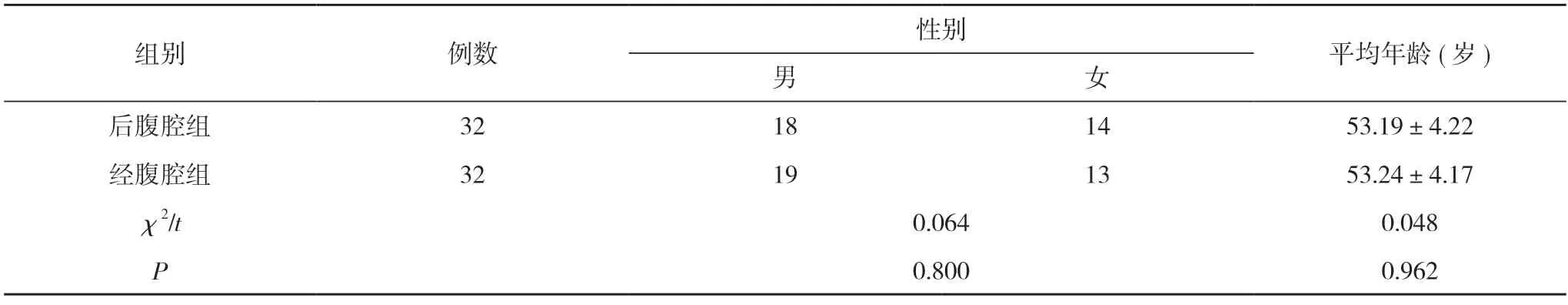

1.1一般資料 選取2018 年1 月~2021 年4 月期間來本院進行治療的64 例早期腎癌患者作為研究對象,通過抽簽方式隨機分為經腹腔組(持有藍色簽)及后腹腔組(持有紅色簽),各32 例。經腹腔組患者中,男19 例,女13 例;年齡下限39 歲,上限68 歲,平均年齡(53.24±4.17)歲。后腹腔組患者中,男18 例,女14 例;年齡下限38 歲,上限67 歲,平均年齡(53.19±4.22)歲。兩組患者的性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本次研究已經過倫理委員會批準。

表1 兩組一般資料比較(n,)

表1 兩組一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2方法

1.2.1后腹腔組 手術入路選擇后腹腔。對患者進行全身麻醉后,氣管插管。醫護人員協助患者保持健側臥位,常規消毒鋪巾。于患者腋后線肋緣下做一2 cm切口,鈍性分離,用血管鉗干預腰背筋膜,氣囊置入前,需行手指擴張。為便于觀察患者腹膜間隙擴張情況,需要注入Trocar (10 mm)與CO2氣體(50 ml)。筋膜間隙擴張理想的情況下,穿刺部位可選擇患者腋前線平髂嵴、腋前線肋緣下2 cm 與腋中線髂嵴上方2 cm,并分別置入10、5、10 mm Trocar。完成后,沿患者腰大肌向頭側,依次打開Gerota、腎周脂肪囊。使用超聲刀,在保留腫瘤表面脂肪的前提下緩慢進行腎臟游離,至腎動靜脈及輸尿管(腎門部位)時置入Bulldog 架,夾斷患者腎臟動脈供血的同時開始計時。掌握超聲刀切除腫瘤時機,為腎實質顏色變淺時。切除過程中需小心,減少對其他組織功能的損傷。如果出現損傷,需要使用3-0 可吸收線縫合干預。將Bulldog 夾松開,計時,觀察是否存在出血情況。

1.2.2經腹腔組 手術入路選擇經腹腔。患者同樣需進行全身麻醉與氣管插管干預等常規操作。確定患者腹直肌旁1 cm 處,切開,穿刺并置入氣腹、Trocar(12 mm)、腔鏡。并在其監視下分別將10、5、5 mm Trocar 置入患者腋前臍上3 cm、鎖骨中線肋緣下、腋中線臍上4 cm 處,并置入相應腹腔鏡手術器械。確認升(降)結腸旁溝側位置,切開腹膜,將Gerota、腎周脂肪囊依次打開。其余操作步驟與后腹腔組大致相同。但需注意,該方式下游離腎蒂時由Satinsky 鉗阻斷腎動靜脈即可。

1.3觀察指標

1.3.1比較兩組患者的臨床指標 包括手術時間、術中出血量、恢復進食時間、住院時間、腎血管控制時間、腫瘤標本重量。

1.3.2比較兩組患者的并發癥發生情況 包括應激性潰瘍、腸梗阻、切口感染、肋腹部神經痛。

1.4統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1兩組臨床指標比較 后腹腔組患者的手術時間、恢復進食時間、住院時間均短于經腹腔組,差異具有統計學意義 (P<0.05);兩組患者的術中出血量、腎血管控制時間、腫瘤標本重量比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組臨床指標比較()

表2 兩組臨床指標比較()

注:與經腹腔組比較,aP<0.05

2.2兩組并發癥發生率比較 后腹腔組發生2 例(6.25%)應激性潰瘍,3 例(9.38%)肋腹部神經痛,并發癥發生率為15.63%;經腹腔組發生3 例(9.38%)腸梗阻,1 例(3.13%)切口感染,并發癥發生率為12.50%。兩組并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組并發癥發生率比較[n(%),%]

3 討論

經過長期臨床實踐研究,腹腔鏡下腎部分切除術的治療效果已經被臨床肯定,而且在早期腎癌的治療中廣泛應用,其治療效果比傳統開放式手術更加理想[3,4]。腹腔鏡具有放大病灶、多角度觀察等作用,在手術過程中能夠準確切除病灶,并與超聲刀等器械聯合使用,在腹腔鏡下實現快速切割與止血[5,6]。因此,腹腔鏡手術的術中出血量與手術時間通常要少于傳統開放形式,患者的住院時間、胃腸道功能恢復時間也會因此縮短,進而取得更為理想的治療效果[7,8]。

現階段,腹腔鏡下腎部分切除術主要包括經腹腔入路與后腹腔入路兩種治療方式,兩種方式各自具有優缺點。其中,經腹腔入路相比之下操作空間較大,解剖標志明確,具有較強立體感,對于初學者來說是比較容易掌握的。而且,如果患者既往存在后腹腔鏡入路手術史,依舊可以通過經腹腔入路方式進行腹腔鏡手術干預。然而,這種干預方式下,手術過程中術者要保證患者的后腹膜與側腹膜充分游離,進而使得手術時間延長,一定程度上加大了患者腹腔損傷的風險,患者的腹腔臟器很容易在手術過程中受到損傷[9,10]。由于引流物僅局限于后腹腔,所以減少了腫瘤種植與腹腔污染情況的出現[11,12]。即使患者以前存在腹腔手術史,后腹腔入路的手術方式也并不會受到限制。然而,這種手術方式也是存在不足的。因此,也就對術者的專業知識與實踐能力提出了更高的要求,對于初學者來說,需要較長時間進行學習,而且具有較高難度[13]。觀察本次研究結果,后腹腔組患者的手術時間、恢復進食時間、住院時間均短于經腹腔組,差異具有統計學意義 (P<0.05);兩組患者的術中出血量、腎血管控制時間、腫瘤標本重量比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。由此提示后腹腔入路方式更利于患者術后恢復。

綜上所述,早期腎癌患者在腹腔鏡下腎部分切除術中,經腹腔入路與后腹腔入路兩種干預方式治療效果無顯著差異,但后腹腔入路腹腔鏡下行腎部分切除術能夠縮短患者的治療時間,更有利于患者早期康復。