城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)構(gòu)建淺談

陳東華

(深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司,廣東 深圳 518029)

1 系統(tǒng)構(gòu)建的重要性

室外排水設(shè)計(jì)與城鎮(zhèn)防洪排澇安全息息相關(guān),是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。從管理的空間尺度可分為三個(gè)組成部分,一是排水分區(qū)管理尺度,通過(guò)排水管網(wǎng)對(duì)降雨產(chǎn)流進(jìn)行快速的收集和排放,重點(diǎn)在于“排”,滿足排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)不積水;二是城鎮(zhèn)防澇管理尺度[1],通過(guò)城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的河、湖、公園、綠地、調(diào)蓄等措施減緩城鎮(zhèn)排水峰值流量,重點(diǎn)在于“蓄”,滿足內(nèi)澇防治設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)地面積水不超過(guò)最大允許積水深度,并在雨停后排干不超過(guò)最大允許退水時(shí)間;三是流域管理尺度[1],通過(guò)流域性河道防洪的統(tǒng)籌建設(shè)和管理,確保河道水位控制在合理范圍內(nèi),重點(diǎn)在于“控”,滿足防洪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)河道水位控制在防洪水位以下。

城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)是由排水管渠和排水設(shè)施構(gòu)建的一張網(wǎng)。排水系統(tǒng)在一條城鎮(zhèn)支路上可能就是一段雨水管,但從一個(gè)片區(qū)、一座城鎮(zhèn)來(lái)看就變成了一張網(wǎng),內(nèi)部由無(wú)數(shù)管段編織而成,任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)的銜接變化都會(huì)對(duì)管網(wǎng)上下游產(chǎn)生影響。同時(shí)管網(wǎng)還與城鎮(zhèn)的地塊、道路、建筑、排洪和排澇等設(shè)施相連,如何保障城鎮(zhèn)管網(wǎng)系統(tǒng)安全、有序,且具備應(yīng)對(duì)極端天氣的韌性,在設(shè)計(jì)之初需考慮到系統(tǒng)的整體構(gòu)建。

系統(tǒng)思維應(yīng)貫穿工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程。規(guī)劃是以城鎮(zhèn)發(fā)展為前提,根據(jù)用地性質(zhì)、場(chǎng)地高程、水系布局等規(guī)劃因素做的宏觀系統(tǒng)構(gòu)建(鳥(niǎo)瞰視角),重點(diǎn)是明確片區(qū)雨水系統(tǒng)的整體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、主干管網(wǎng)的路由構(gòu)建、管網(wǎng)與水系的銜接方式。工程在規(guī)劃后續(xù)的各個(gè)階段均需要系統(tǒng)思維去理解、分析、應(yīng)用、反饋規(guī)劃系統(tǒng)及構(gòu)建相關(guān)問(wèn)題(細(xì)化落地),例如局部管網(wǎng)設(shè)計(jì),一是要考慮上、下游銜接與規(guī)劃的關(guān)聯(lián),二是設(shè)計(jì)邊界條件是否發(fā)生變化對(duì)現(xiàn)狀和規(guī)劃管網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,三是針對(duì)現(xiàn)狀存在的排水問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)的排查分析,設(shè)計(jì)過(guò)程需要與規(guī)劃管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的溝通反饋。例如在工程建設(shè)和運(yùn)維過(guò)程中,需要熟悉和應(yīng)用局部區(qū)域的系統(tǒng)構(gòu)建和銜接關(guān)系,為工程建設(shè)時(shí)序、管道臨時(shí)遷改、管網(wǎng)維護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等提供系統(tǒng)的解決方案。

2 如何考慮系統(tǒng)構(gòu)建的組成分類

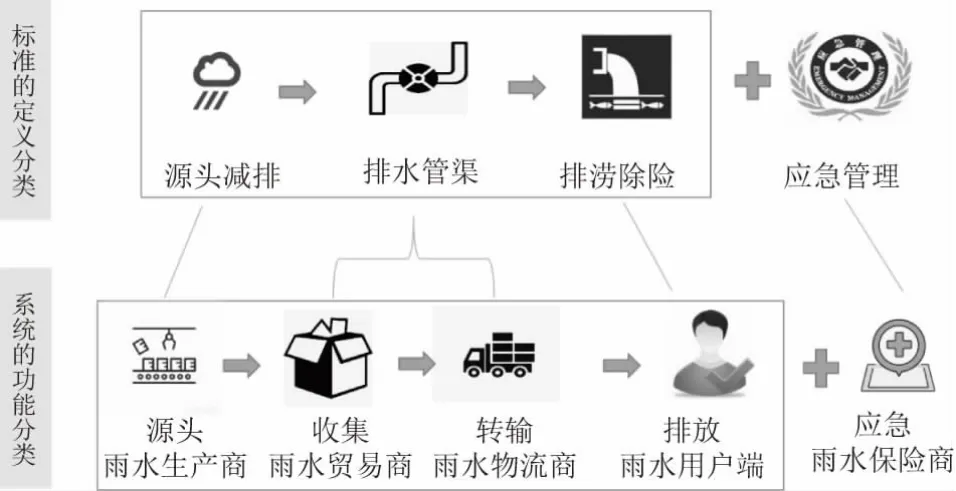

《室外排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50014—2021)2021 版修編(以下簡(jiǎn)稱設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn))新增第3 章排水工程,系統(tǒng)規(guī)定室外排水工程的組成和相互關(guān)系,在3.2 章節(jié)明確“雨水系統(tǒng)應(yīng)包括源頭減排、排水管渠、排澇除險(xiǎn)等工程性措施和應(yīng)急管理的非工程性措施,并應(yīng)與防洪設(shè)施相銜接”[2]。設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)將城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)構(gòu)建的分類與防洪排澇的韌性需求相關(guān)聯(lián)。

城鎮(zhèn)排水安全主要包括“內(nèi)澇”和“外洪”,“外洪”系統(tǒng)主要依靠國(guó)家水利部門(mén)的流域統(tǒng)籌,城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)構(gòu)建主要以“內(nèi)澇”防治為主,筆者將管網(wǎng)系統(tǒng)功能分工與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)定義結(jié)合,把城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)構(gòu)建分為源頭、收集、轉(zhuǎn)輸、排放、應(yīng)急等五個(gè)部分組成,相對(duì)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)主要是將“排水管渠”部分細(xì)分為“收集”加“轉(zhuǎn)輸”,“收集”重點(diǎn)考慮接入點(diǎn)的流量和外部銜接方式,而“轉(zhuǎn)輸”重點(diǎn)考慮接入點(diǎn)與上游轉(zhuǎn)輸流量的疊加和內(nèi)部銜接方式。

形象的概括來(lái)說(shuō),如果我們把“雨水”當(dāng)作一件商品,以互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物視角來(lái)梳理雨水系統(tǒng)構(gòu)建的邏輯關(guān)系。源頭即“雨水”的生產(chǎn)商,是指片區(qū)降雨轉(zhuǎn)變?yōu)閺搅鞯漠a(chǎn)流部分,一般由片區(qū)地表徑流和調(diào)蓄控制措施組成;收集即“雨水”的貿(mào)易商,是指將片區(qū)徑流銜接至雨水管渠的收納部分,一般由雨水口、下凹式綠地等收集設(shè)施組成;轉(zhuǎn)輸即“雨水”的物流商,是指從雨水收納到排放之間的轉(zhuǎn)運(yùn)部分,一般由雨水管渠組成;排放即“雨水”的用戶終端,是指水體接收城鎮(zhèn)排水的銜接部分,一般由排放口或泵站等設(shè)施組成;應(yīng)急即“雨水”的保險(xiǎn)商,是指超設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的止損部分,一般由城鎮(zhèn)排水管理部門(mén)制定的應(yīng)急預(yù)案組成(見(jiàn)圖1)。

圖1 系統(tǒng)構(gòu)建分類對(duì)比示意圖

3 管網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要點(diǎn)

雨水的特點(diǎn),一是隨機(jī)性,二是分布不均,三是峰值效應(yīng)。“水體”作為城鎮(zhèn)“雨水”產(chǎn)品的用戶終端,其需求量主要受到整個(gè)水體流域排洪容量的影響。城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)是城鎮(zhèn)降雨與流域防洪之間的聯(lián)系紐帶,其設(shè)計(jì)要點(diǎn)簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)降雨產(chǎn)流與流域水體防洪容量之間的“供需矛盾”,從而確保城鎮(zhèn)排水安全。

城鎮(zhèn)排水安全一是確保防洪安全(即流域洪水不能越過(guò)防洪堤或通過(guò)管道排口倒灌進(jìn)入城鎮(zhèn),避免產(chǎn)生外洪災(zāi)害),二是確保內(nèi)澇安全(即城鎮(zhèn)降雨能安全排放或調(diào)蓄,避免產(chǎn)生內(nèi)澇災(zāi)害)。解決這種“供需矛盾”的思路,一是要提高“需求”端的接收能力采用強(qiáng)排方式,二是要提高“供給”端的調(diào)蓄能力采用“海綿”方式錯(cuò)峰“出貨”。

3.1 源頭設(shè)計(jì)要點(diǎn)“減排”

源頭設(shè)計(jì)主要解決的是城鎮(zhèn)降雨后的產(chǎn)流控制問(wèn)題。在低開(kāi)發(fā)的生態(tài)環(huán)境下,降雨會(huì)先下滲到土壤,通過(guò)土壤及植物根系對(duì)雨水自然吸收后的滯留、調(diào)蓄功能,大大減少了地表徑流總量,并緩解洪峰效應(yīng)。從設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的不同地面種類和建成區(qū)域密度的徑流系數(shù)差異,可以看出城鎮(zhèn)建設(shè)的開(kāi)發(fā)密度對(duì)自然生態(tài)雨水調(diào)節(jié)功能的損害(例如公園綠地的徑流系數(shù)為0.1~0.2,城鎮(zhèn)建筑密集區(qū)綜合徑流系數(shù)為0.6~0.7,徑流量提升3 倍以上)。如果城鎮(zhèn)化建設(shè)過(guò)程中不考慮的生態(tài)補(bǔ)償控制措施,城鎮(zhèn)產(chǎn)流量和匯集速率將持續(xù)增加,不僅增加了城鎮(zhèn)排水安全的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)需要不斷投入改造城鎮(zhèn)排水下游管渠和水系過(guò)水?dāng)嗝妗?/p>

因此,源頭“減排”實(shí)際上是城鎮(zhèn)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償,即“海綿城鎮(zhèn)”理念中“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施。2021 版設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)在4.1.6 章節(jié)中提出“當(dāng)?shù)貐^(qū)改建時(shí),改建后相同設(shè)計(jì)重現(xiàn)期的徑流量不得超過(guò)原徑流量”[2]的強(qiáng)條,在4.1.8 章節(jié)提出“ 綜合徑流系數(shù)高于0.7 的地區(qū)應(yīng)采用滲透、調(diào)蓄等措施”[2]的規(guī)定。

設(shè)計(jì)落地,一是在區(qū)域改造項(xiàng)目中要統(tǒng)籌考慮綜合徑流系數(shù)的核算,對(duì)改造后片區(qū)徑流的變化進(jìn)行總量控制;二是在城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)安全的前提下,植入“海綿城鎮(zhèn)”理念,通過(guò)“大海綿”(即城鎮(zhèn)內(nèi)部調(diào)蓄水體,例如湖泊、水庫(kù))、“中海綿”(即管網(wǎng)系統(tǒng)性的調(diào)蓄措施)、“小海綿”(即片區(qū)減排措施,例如下凹式綠地、片區(qū)的雨水存儲(chǔ)利用設(shè)施)的綜合構(gòu)建,提升城鎮(zhèn)整體抵抗極端天氣的排水安全韌性。

3.2 收集設(shè)計(jì)要點(diǎn)“效率”

收集設(shè)計(jì)主要解決的是城鎮(zhèn)雨水產(chǎn)流后的納管問(wèn)題,減少雨水在路面漫流對(duì)行人、車(chē)輛造成的影響,重點(diǎn)是要“快”。按雨水收集方式的不同分可為三類,一是城鎮(zhèn)硬化地面的雨水口收集系統(tǒng)(例如城鎮(zhèn)道路、廣場(chǎng)等區(qū)域),二是城鎮(zhèn)生態(tài)綠地的明渠收集系統(tǒng)(例如公園綠地、公路排水等區(qū)域),三是集中排水點(diǎn)的管道收集系統(tǒng)(例如建筑立管、橋梁立管、片區(qū)調(diào)蓄設(shè)施等)。

收集“效率”主要是從安全角度出發(fā),一是要快速納管避免地表積水帶來(lái)的水患,二是防淤堵避免雜物和泥砂進(jìn)入管渠轉(zhuǎn)輸系統(tǒng),三是保順暢做好節(jié)點(diǎn)銜接和消能避免局部涌水。

設(shè)計(jì)落地,雨水口收集系統(tǒng)重點(diǎn)是結(jié)合地勢(shì)合理設(shè)置雨水口,注意雨水口間距、收水效果和連接管順暢(例如在低點(diǎn)必須設(shè)置雨水收集口,道路橫坡不應(yīng)小于1.5%,縱坡不應(yīng)小于3‰否則需采取措施強(qiáng)化雨水口收集效果,道路縱坡大于2%可適當(dāng)加大雨水口間距等);明渠收集系統(tǒng)重點(diǎn)是“明接暗”的防淤堵和消能措施(例如銜接處需設(shè)置格柵和沉砂井避免大的雜物進(jìn)入管道系統(tǒng)造成淤堵,明渠流速超標(biāo)準(zhǔn)時(shí)需考慮消能措施,接入點(diǎn)的跌水消能需求等);管道收集系統(tǒng)重點(diǎn)是標(biāo)高銜接、消能和防倒灌措施(例如銜接點(diǎn)轉(zhuǎn)輸主管管頂標(biāo)高應(yīng)低于接入管管頂標(biāo)高,如接入管采取溢流的接入方式時(shí)應(yīng)考慮防倒灌措施,建筑和橋梁立管的銜接點(diǎn)應(yīng)考慮局部消能措施等)。

3.3 轉(zhuǎn)輸設(shè)計(jì)要點(diǎn)“順暢”

轉(zhuǎn)輸設(shè)計(jì)主要是解決納管雨水的匯流和輸送問(wèn)題,做好流量、標(biāo)高、管徑、坡度等上下游銜接,避免出現(xiàn)轉(zhuǎn)輸卡脖子和涌水現(xiàn)象,重點(diǎn)是要“匹配”。將分散的雨水收集點(diǎn)匯集轉(zhuǎn)輸至末端的河道水體,一般根據(jù)城鎮(zhèn)的地形地勢(shì)和河道水系分布劃分排水分區(qū),分區(qū)構(gòu)建管網(wǎng)系統(tǒng)。

轉(zhuǎn)輸“順暢”主要從規(guī)劃的系統(tǒng)構(gòu)建的角度出發(fā),一是管網(wǎng)的平面轉(zhuǎn)接,二是管段的豎向銜接,三是節(jié)點(diǎn)下游管道轉(zhuǎn)輸能力的匹配。

設(shè)計(jì)落地,平面轉(zhuǎn)接重點(diǎn)是結(jié)合路網(wǎng)、地勢(shì)、水系等邊界條件合理布置管網(wǎng)路由,選擇最短的距離快速轉(zhuǎn)輸;豎線銜接重點(diǎn)是通過(guò)管道銜接的方式和坡度合理設(shè)置控制管段埋深,在確保滿足支管接入和沿路管線交叉需求的前提下減少整體埋深,方便管道維護(hù)和建設(shè)成本;管道轉(zhuǎn)輸能力重點(diǎn)是雨水接入節(jié)點(diǎn)的匯水流量計(jì)算。

3.4 排放設(shè)計(jì)要點(diǎn)“安全”

排放設(shè)計(jì)主要是解決城鎮(zhèn)管網(wǎng)與河道水系的銜接問(wèn)題。通過(guò)工程技術(shù)手段協(xié)調(diào)管網(wǎng)與河道水系的排放方式,重點(diǎn)是系統(tǒng)“調(diào)配”。將城鎮(zhèn)管網(wǎng)匯集的雨水采取自流、抽排或兩者結(jié)合的方式分段排放至河道水系。

排放“安全”主要是從城鎮(zhèn)內(nèi)澇角度出發(fā),一是確保河道水系的洪水不倒灌,二是確保管網(wǎng)末端雨水的及時(shí)排放,三是如何提高城鎮(zhèn)管網(wǎng)與河道水系銜接的調(diào)配能力。

設(shè)計(jì)落地,洪水不倒灌重點(diǎn)是核查城鎮(zhèn)管網(wǎng)末端標(biāo)高與河道水系城鎮(zhèn)防洪標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)洪水位的高程關(guān)系,考慮是否設(shè)置防倒灌措施;及時(shí)排放重點(diǎn)是核查河道水系從常水位到洪水位的變化過(guò)程對(duì)城鎮(zhèn)管網(wǎng)末端排放效果的影響,考慮是否設(shè)置抽排措施;調(diào)配能力重點(diǎn)是末端抽排結(jié)合的切換控制、城鎮(zhèn)調(diào)蓄與排水應(yīng)急措施,考量城鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)極端天氣的韌性。

3.5 應(yīng)急要點(diǎn)“精準(zhǔn)”

應(yīng)急主要是針對(duì)城鎮(zhèn)降雨超出設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的情況、河道水位超出防洪等級(jí)等突發(fā)狀況下,應(yīng)對(duì)城鎮(zhèn)內(nèi)澇災(zāi)害的預(yù)案,重點(diǎn)在于對(duì)城鎮(zhèn)內(nèi)澇敏感點(diǎn)的預(yù)判。

應(yīng)急“精準(zhǔn)”主要是從城鎮(zhèn)內(nèi)澇敏感點(diǎn)和災(zāi)害損失影響度的角度出發(fā),對(duì)城鎮(zhèn)內(nèi)澇隱患點(diǎn)進(jìn)行提前的摸排管控,及時(shí)采取反應(yīng)措施,減少災(zāi)后影響。

城鎮(zhèn)內(nèi)澇遵循“水往低處流”的特性,隱患點(diǎn)排查主要可分三個(gè)方向,一是排水系統(tǒng)不暢的歷史積澇點(diǎn),二是城鎮(zhèn)地表區(qū)域的地勢(shì)低點(diǎn),三是城鎮(zhèn)地下空間的地表積水倒灌風(fēng)險(xiǎn);防災(zāi)思路主要可分為兩大類,一是監(jiān)測(cè)到預(yù)警到限制通行(主要針對(duì)地表低點(diǎn)且災(zāi)害損失影響可控的區(qū)域,例如道路下穿隧道),二是監(jiān)測(cè)到預(yù)警到嚴(yán)防和人員疏散(主要針對(duì)人群密集的公共地下空間或?yàn)?zāi)害損失影響較大的區(qū)域,例如地鐵出入口)。

4 系統(tǒng)構(gòu)建的延申思考

4.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的選擇與銜接[1]

2013 年以前我國(guó)僅有城鎮(zhèn)排水和水利的防治、防洪標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)屬于不同學(xué)科,考慮問(wèn)題的角度和計(jì)算公式方法存在差異,近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)的排水標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)和水利的治澇標(biāo)準(zhǔn)、防洪標(biāo)準(zhǔn)已基本形成統(tǒng)籌。

從上述不同類型標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)值看,同一級(jí)別城鎮(zhèn)對(duì)應(yīng)的重現(xiàn)期存在較大差異,例如特大城鎮(zhèn)雨水管渠設(shè)計(jì)重現(xiàn)期是3~5 a,內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)是50~100 a,治澇標(biāo)準(zhǔn)是20 a,防洪標(biāo)準(zhǔn)是200 a。這主要是因?yàn)楦鳂?biāo)準(zhǔn)研究的對(duì)象不同,因此對(duì)應(yīng)的降雨歷時(shí)和強(qiáng)度、水文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法、計(jì)算公式都不相同,不能單純從標(biāo)準(zhǔn)重現(xiàn)期數(shù)值上看銜接的合理性。

城鎮(zhèn)排水防澇屬于地方事權(quán),包含排水和內(nèi)澇防治兩部分,由城鎮(zhèn)排水管理部門(mén)主管。流域防洪屬于中央事權(quán),由水利部主管。因此城鎮(zhèn)排水防澇與流域防洪在規(guī)劃層面,應(yīng)該重點(diǎn)是頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)中對(duì)洪澇水量、空間布局進(jìn)行統(tǒng)籌的數(shù)據(jù)對(duì)接。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,重點(diǎn)是理清各系統(tǒng)之間邊界和相互影響關(guān)系,通過(guò)工程技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)水位、水量、標(biāo)高的節(jié)點(diǎn)銜接。

4.2 “內(nèi)澇”敏感點(diǎn)的系統(tǒng)強(qiáng)化

同一城鎮(zhèn)或區(qū)域根據(jù)“內(nèi)澇”影響的差異,可采取不同的雨水管渠設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)4.1.3 章節(jié)明確不同城鎮(zhèn)類型和城區(qū)類型的設(shè)計(jì)重現(xiàn)期范圍,5.10.2 章節(jié)明確同一交叉道路的不同部位可采取不同的重現(xiàn)期。

城鎮(zhèn)局部低洼地設(shè)計(jì)要點(diǎn),一是“高水高排,低水低排”的管網(wǎng)分區(qū)避免低洼區(qū)域管道轉(zhuǎn)輸?shù)耐馑畢R入,二是高低區(qū)域分界點(diǎn)設(shè)置有效擋水措施(例如擋水墻、反坡“駝峰”等)避免低洼區(qū)域地表徑流的外水匯入,三是提高低洼區(qū)域的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)自排、抽排、調(diào)蓄等多種方式的結(jié)合提高排水安全韌性。

4.3 管網(wǎng)與數(shù)字的結(jié)合

人類歷史伴隨著通信技術(shù)的進(jìn)步不斷發(fā)展,在原始采集時(shí)代,語(yǔ)言交流促進(jìn)了集體協(xié)作;在農(nóng)耕時(shí)代,文字、紙張、印刷的應(yīng)用促進(jìn)了人類文明,在工業(yè)時(shí)代,無(wú)線電波技術(shù)(電報(bào)、電話、電視)實(shí)現(xiàn)了信息長(zhǎng)距離快速傳遞;在信息化時(shí)代,互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信技術(shù)構(gòu)建了互聯(lián)互通的線上社交平臺(tái),正在進(jìn)行的數(shù)字時(shí)代將通過(guò)5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能創(chuàng)造出未來(lái)的無(wú)限可能。

雨水系統(tǒng)構(gòu)建如何擁抱數(shù)字時(shí)代,核心重點(diǎn)是打通管網(wǎng)數(shù)字化信息壁壘,多元拓展數(shù)字化信息的收集、共享、應(yīng)用場(chǎng)景,最大限度的發(fā)掘數(shù)字化帶來(lái)的效益。一是從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維的工程全過(guò)程構(gòu)建可共享的基礎(chǔ)模型信息,確保基礎(chǔ)信息的一致、準(zhǔn)確、及時(shí)更新;二是對(duì)存量和增量管網(wǎng)根據(jù)系統(tǒng)構(gòu)建的需求設(shè)置數(shù)據(jù)采集設(shè)施(例如流量監(jiān)控、視頻監(jiān)控、水位監(jiān)測(cè)、在線設(shè)施等),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集;三是通過(guò)可視化管控平臺(tái)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)模型的在線分析應(yīng)用,提升雨水系統(tǒng)的調(diào)配功能、維護(hù)效率、內(nèi)澇敏感點(diǎn)應(yīng)急處置能力。

5 結(jié)語(yǔ)

(1)城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)構(gòu)建與防洪排澇安全息息相關(guān)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,系統(tǒng)思維應(yīng)貫穿工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程。

(2)依據(jù)管網(wǎng)系統(tǒng)功能分工,城鎮(zhèn)雨水系統(tǒng)構(gòu)建可分為源頭、收集、轉(zhuǎn)輸、排放、應(yīng)急等五個(gè)部分組成。系統(tǒng)構(gòu)建的計(jì)要點(diǎn),總體來(lái)說(shuō)就是協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)降雨產(chǎn)流量與流域水體防洪容量之間的“供需矛盾”,從而確保城鎮(zhèn)排水安全和提升城鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)極端天氣的韌性。細(xì)化設(shè)計(jì)源頭要“減排”,收集要“效率”,轉(zhuǎn)輸要“順暢”,排放要“安全”,應(yīng)急要“精準(zhǔn)”。

(3)系統(tǒng)構(gòu)建延申思考的三個(gè)方面,一是建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的選擇與銜接,二是“內(nèi)澇”敏感點(diǎn)的系統(tǒng)強(qiáng)化,三是管網(wǎng)與數(shù)字的結(jié)合。