儉與奢的更迭與矛盾:方志中所見明代江南地區頭飾風尚

李冬蕾, 梁惠娥,2

(1.江南大學 a.設計學院; b.江蘇省非物質文化遺產研究基地,江蘇 無錫 214122; 2.無錫學院 傳媒與藝術學院,江蘇 無錫 214122)

明代的江南地區是紡織品的重要織造地和對外輸出地,這里所指江南地區為明清時期的“八府一州”,即蘇州、松江、常州、鎮江、杭州、嘉興、湖州八府及由蘇州府劃出的倉州[1]。此時以蘇州、松江等為代表的市鎮興起,商賈密布,人們崇尚個性、追求物質和生活品位,有“奢靡為天下最”之說,加之當地發達的手工業,“簪冠之盛敵天下三分之一”[2],這些金銀、玉等材質的頭飾成為奢靡風氣的代表。目前多認為江南地區的服飾風俗在明代中晚期呈現奢靡之勢,對于造成這一現象的原因,以往的研究多將明代中后期江南地區的奢侈風俗與服飾僭越歸結于市鎮的興起、商賈繁盛與商品經濟的發展等因素,致使江南地區擁有較高的生活水平,為競奢風俗提供了物質基礎[3],以及明代中晚期中央集權對江南地區控制的松動和地方官紳勢力的涌動等[4]。本文通過對明代江南地區方志資料的爬梳,以服飾中最能彰顯社會等級和禮制的頭飾為研究對象,發現明代江南地區的奢靡之風并非一以貫之,不同空間和時間上呈現儉與奢更迭甚至矛盾之態,其背后是社會經濟與文化風俗習慣復雜交織的結果。

關于奢靡的界定,德國學者維爾納·桑巴特認為:“奢侈是任何超出必要開支的花費。顯然,這是一個相對的概念。”[5]本文將重點討論明代江南地區方志中所記載的,日常生活、婚、喪、冠禮等人生禮儀活動中追求或穿戴超越自身經濟能力或逾越身份地位的,以頭飾為代表的服飾。對方志中頭飾風俗的研究有利于理解服飾在社會風俗演變中的歷史參與,為如何認識和研究此類文本中的服飾,以及明代江南地區的服飾風俗溯源提供參考。

1 江南地區頭飾風尚:儉與奢的更迭與矛盾

作為中國古代統治階層明辨禮制和個人體現身份個性的重要服飾品,頭飾可看作一種突出的社會標識,是一個地區奢靡與否的側面寫照。通過對方志的梳理分析,發現頭飾的奢靡風俗存在入奢時間上的些許差異和矛盾記載,以及部分地區儉樸與奢靡反復更迭的現象。

1.1 由儉入奢:頭飾從樸雅到侈靡

明代方志所記載的江南地區頭飾由儉入奢的變化主要集中在兩個方面:即“飾”由儉入奢,頭飾在裝飾材質和元素上從儉樸到奢侈的逐漸顯露;以及“禮”由儉入奢,從明初的遵循禮制逐漸發展為明末的尊卑無別和貴賤混淆。

明朝伊始,明太祖厲行節儉,抵制奢靡之風。對士人、士庶及其妻子的頭飾有嚴格規定,洪武三年(公元1370年):士人戴四方平定巾;士庶首飾釧鐲不許用金玉珠翠,止用銀;士庶妻首飾許用銀鍍金,耳環用金珠[6]。江南地區的服飾在明初一度歸于儉樸,民間服飾用料節約,婚服也無貴重材質裝飾。崇禎松江府志載:“天順景泰以前,男子窄袖短躬衫,裾幅甚狹,雖士人亦然,婦女平髻寬衫,制極樸。”[7]至崇禎年間(公元1627—1644年),男子所用六合一統帽和平定四方巾增加了彩線和玉質裝飾,婦女的發型和頭飾由原來的“平髻”逐漸衍生出眾多花樣并以龍鳳做裝飾[7],華亭人范鐮認為此時松江府的奢淫之風已無返璞的機會[8]。可見江南地區發展至明代末期,奢侈之風已較為盛行,由儉入奢的時間范圍大致集中在天順、成化和正德年間[9]。

明代江南地區奢靡之風的另一種表現是越禮,雖朝廷對臣民僭越禮制的行為有嚴厲的懲處規定,但這些禁令在江南地區受到了空前的沖擊,民眾對禮制的逾越現象愈發嚴重。以常州府為例,明朝初期老者穿紫花布長衫,戴平頭巾[10]。明朝永樂時期(公元1402—1424年),象征男子成年的重要儀式之冠禮,已成為普通民眾乃至身份低微的優伶等競相逾越的鬧劇,至明代末期,冠禮曾一度廢止[11]。松江府在崇禎年間,不論是女子節日裝飾中所戴的金珠翡翠還是家隸、走卒等所戴儒巾,都打破了原有的等級界限,對傳統的倫理規范造成了沖擊[7]。方志中還引用了《大明會典》中關于士庶妻子的首飾規定,希望以此禁奢靡、明禮制,且后期的方志多重述前期“舊志”中的現象,凸顯隨著時間的推移,頭飾風俗在“飾”與“禮”方面由儉到奢的對比。

1.2 從過侈到樸雅:儉與奢的反復與矛盾

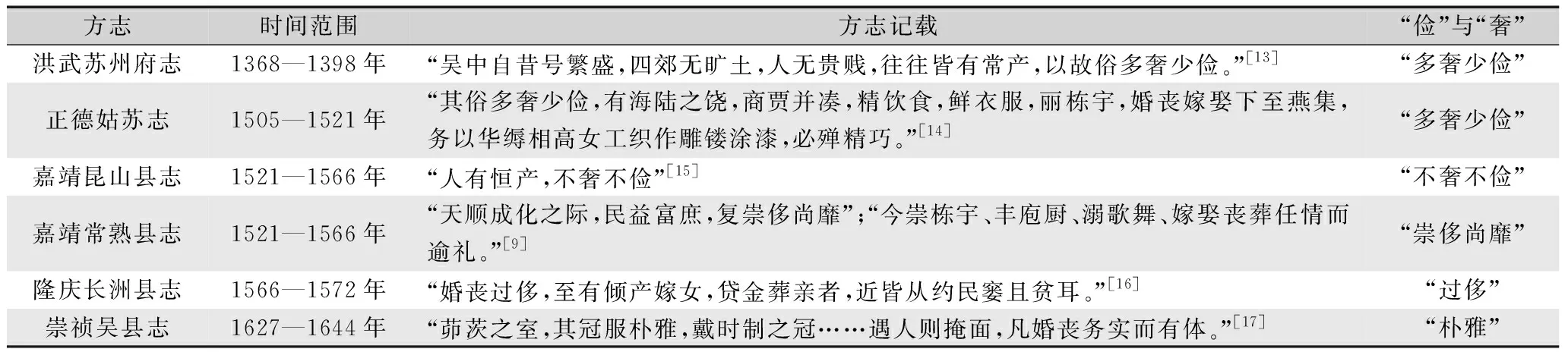

除上述風俗的儉與奢隨著時間的推移呈現出的單一線性關系外,在部分方志的記載中,明代江南地區風俗還表現出儉與奢反復更迭的狀態。以經濟繁盛的蘇州府為例(表1),明代初期即洪武時期有“多奢少儉”的記載,正德年間“精飲食,鮮衣服”;至嘉靖,昆山縣雖有恒產卻“不儉不奢”,常熟縣“復崇侈尚靡”;隆慶時期,為婚喪嫁娶,不惜傾產、貸金;但到了禮崩樂壞的崇禎時期,冠服卻呈現樸雅之風。可見明代的蘇州府,社會風俗反復更移,儉與奢并非一成不變,也可窺見在明代晚期江南地區的奢靡大潮中依然有“風俗樸雅”的例子。再如丹徒縣(屬鎮江府),在萬歷時期(1620—1627年)風俗“土風質而厚,士風淳而直”[12]。以此記載來看,在明代江南地區風俗由儉入奢的趨勢之中,依然存在區域間的風俗差異,部分地區并未沿著這一單一維度演變,并顯現出隨著時間的推移,同一區域內風俗的不確定性。

表1 蘇州府方志中儉與奢更迭的記載Tab.1 Records of frugality and extravagance in the local chronicles of Suzhou

然而,僅以方志記載來看明代江南地區的風俗,在復雜多變的情境之外,還存在關于頭飾風俗的一些矛盾的記載。如明代嘉靖太倉州志記載該地已不再奢侈僭越,在冠禮、婚喪等民俗儀式中皆遵循禮制[18],但當時太倉州的嘉定縣卻在婚俗中饋贈昂貴珍異之物,“男女婚姻饋遺,多致遠方珍異之物,金珠紈綺,照耀里閭”[19]。當時的湖州府也可見類似情形,嘉靖湖州府志中對安吉的記載為“以質樸簡約為主,稍有古風”[2],但嘉靖安吉州志卻載該地在婚喪嫁娶時論財越禮[20]。

此外,關于風俗由儉入奢的時間,不同的方志中也存有沖突,如松江府志中記載當地自正德年間(1505—1521年)由儉入奢。但松江府的上海縣和華亭縣中風俗記載卻與此不同,正德華亭縣志“舊志云:習俗奢靡”[21],可見華亭在正德以前風俗即“奢”。上海縣在弘治年間(1487—1505年)也崇奢僭越,弘治上海志載:“然頗崇華黜素,雖名家右族,亦以侈靡爭雄長,往往逾越其分,而恬然安之。”[22]這些矛盾記載涉及方志中風俗的時間界定和地域特征等問題,葛小寒曾針對明代“未見舊志”這一方志撰修過程中的矛盾現象,考證了在“明人學風空疏”“舊志保存困難”等原因之外,方志撰修者為了突出個人政績而有意忽視前人修志工作這一重要影響因素[23]。故方志在撰修、保存、重修等環節,受到了眾多人為因素的干預,成為明代江南地區方志中矛盾現象的原因之一。筆者通過對明代江南地區方志的梳理分析,認為這些矛盾現象還受到區域發展差異和方志功能的影響。

2 頭飾風尚探源:區域發展不平衡間的世風之變

明代江南地區社會財富激增,“家多富饒而文物頗盛,人皆以京畿首縣稱之”[24]。當時的蘇州府手工藝人云集,手工制造業興盛:“若紗羅綾緞,金銀珠玉,百工技藝,富商大賈,皆萃于此。”[25]但歷代的重農抑商思想,加之明初厲行節儉的政策,使江南地區的富商大賈飽受打擊甚至迫害,商業社會財富的快速流動也伴隨著較高的風險,諸多的不確定因素不免使人產生朝不保夕的緊迫感和及時行樂的享樂心理,由此刺激了社會中的奢侈消費。至明朝中晚期,朝廷禁奢之令松動,使江南地區的競奢炫富之風愈演愈烈。禮制松動和混亂中的自我彰顯,服飾的奢華是個人最直接的身份飛躍,頭飾也成為其中最醒目的工具。

2.1 求奢與追新的彼消此長

江南地區的頭飾風俗從簡樸到奢華,從慕禮到僭越的轉變,其背后的動因除物質興盛適逢政治松動之外是復雜而多面的。且頭飾的變化并非“奢靡”這一種表象,若“奢”觸動了朝廷敏感的神經而將其載入地方志書,成為這一時期的“惡俗”或官方抨擊的現象,那么頭飾的“新”及由此產生的服飾時尚,相較對“奢”的關注中,成為容易令人忽視的一環。

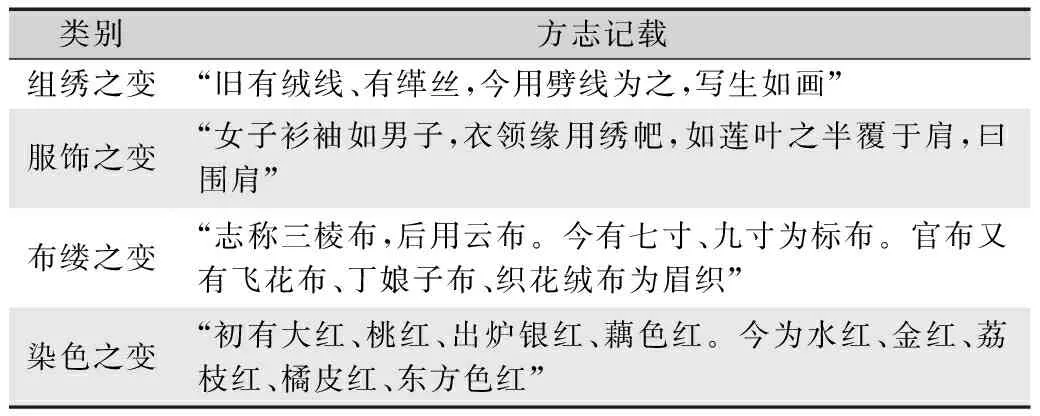

崇禎松江府志中對當時的服飾變化有較大篇幅的記載(表2)[7],分為“服飾之變”“履襪之變”“組繡之變”“染色之變”等類別,其變化除服飾上玉、翠、金珠等點綴外,更多地體現在服飾形制、色彩和材質上的新穎和豐富,強調形制上的細微改良及由“粗”到“精”的細節轉變。如繡線的細化、女子服飾中袖子和衣領邊緣的變化、面料品種的增加及面料染色的豐富,這些服飾及其他紡織品的變化,向人們呈現了一派服飾物質資料逐漸富足,市民生活逐步豐富多彩的景象。這一時期國家意志主導的社會風尚走向沒落,政治上的低位者成為時尚的主導者[26]。求奢僭越的風氣之中,也涌動著人們對美的追求和對新的向往。

表2 崇禎松江府志中關于服飾變化的記載Tab.2 Records of costume changes in Songjiang Prefecture Chroniclesduring the Chongzhen Period (1628-1644)

此時的頭飾也產生了多樣的款式,名目和花樣繁多,所用材料各異。顧起元記載江寧府服飾在明朝隆慶、萬歷以前(公元1566年前)“尤為樸謹,官戴忠靖冠,士戴方巾而已”,至萬歷,士大夫所戴冠有了繁多的款式和材質,如漢巾、晉巾、唐巾、諸葛巾、純陽巾、東坡巾、陽明巾、九華巾、玉臺巾,逍遙巾、紗帽巾、華陽巾、四開巾、勇巾[27]。朝鮮人崔傅也記載了江南人服裝面料和帽子種類的豐富:“江南人皆穿大黑襦袴,做以綾、羅、絹、綃、匹緞者多;或戴羊毛帽、黑匹緞帽、馬尾帽,或五角黑巾、有角黑巾、官人紗帽。”[25]

女子頭飾的大小、寬窄、發型的高低等變化更為豐富,且難以用儉或奢的標準衡量,只有快速變化之中的喜新厭舊。顧起元感嘆當時女子發髻、頭飾的變化之快“未有見之不掩口者”“首髻之大小高低,衣袂之寬狹修短,花鈿之樣式,渲染之顏色,鬢發之飾,履綦之工,無不變易”[27]。由此可見,求奢或為追新的一種形式,在追新求異的過程之中,儉與奢已然成為一種風格選擇。

2.2 模仿與僭越的奢靡流風

明代物質繁盛的江南地區,貧富差距現象較為明顯,且奢侈僭越及求新之風與財富地位緊密相連。崇禎烏程縣志載:“羅綺富貴家,縱容仆隸亦僭巾履,新巧屢更,珍錯爭奇。”[28]范濂也認為富貴之家是奢侈風氣的倡導者:“豪門貴室,導奢導淫,博帶儒冠,長奸長傲。”[8]這些富貴之家率先將經濟能力通過鮮衣華服體現出來,并對家中仆人的衣著僭越行為持縱容態度。威廉·湯普遜認為,極端的富有將引起羨慕和模仿,并以這種方式把富有者的惡行傳播給社會上其余的人或者在他們當中造成其他罪惡[29]。商賈豪門等富貴之家的奢侈僭越行為最先影響其女眷、仆役、鄰里,這些人作為奢侈消費的見證者,開始模仿上層社會的裝扮,不顧朝廷禁令,棄儉尚奢,挑戰傳統的服飾等級制度,并最終在社會成為一時之大潮流。葉夢珠稱:“得之者不以為潛而以為榮,不得者不以為安而以為恥。”[30]這種風氣也令無力跟風的貧寒之家陷入窘境,例如婚禮饋遺珍異之物的習俗,使得不能支付如此高額財物的家庭無法完成約定俗成的禮數[19]。

此外,江南地區至明朝中后期呈現出區域間發展的不平衡之態,部分地區依然延續著傳統的生產方式,民風古樸,抵制了奢靡之風的蔓延。如湖州府“其民足于魚稻蓮蒲之利,寡求而不爭”,烏程縣“為東南淳邑,民務本”[2]。可見富裕階層的奢靡僭越行為推動和改變了江南地區的社會風氣,使富者紛紛效仿并愈演愈烈,并給貧者造成了巨大經濟壓力,但受到區域發展不平衡的影響,服飾的奢侈之風并未全然普及。由此反映出江南地區經濟條件和生產方式的不同影響了人們的生活水平和風俗習慣,進而造成了衣冠的多樣形態。

3 方志書寫特征:揚善隱惡的紀實與偏差

3.1 方志功能對風俗記載之影響

探究方志中所記載的頭飾,自然離不開方志這一特殊的載體。作為國家典籍中重要類別的方志被譽為“一地之百科全書”,其修撰工作嚴謹而精細,資料來源包括公文檔冊、金石碑刻、詩文集、信札、筆記等[31],且有專人負責查證核實、辨疑正誤[32],所以進入方志的資料具有較高的可信度。“述而不作”的編纂原則,又使方志的記載具有原始性[31],其中涉及的疆域沿革、名跡物產等部分,成為地域研究的重要資料,部分方志中也記載了江南地區奢靡風俗的成因。

“因物而遷之,謂風;從風而安之,謂俗。”[10]其中的“物”和“風”尤指人們的物質條件和生產生活方式。在近代以前的江南地區,農業的變化是整個經濟變化的基礎[33]。而農業生產需要自然生態環境的密切配合,因此,明代方志中多將江南地區的經商逐利與奢侈僭越歸結為自然條件及由此產生的不同經濟形態。如“瀕海之人習水以趨利”[21];“其東地沃而侈,其民浮,其西地險而瘠,其民鄙”[20]。而在奢侈僭越的外化表現中,服飾中最引人注目的頭飾異動,可見一斑,方志中多選擇以頭飾奢侈和僭越的記載,體現當時的民風民俗。

那么在如此“紀實”的方志中,為何存在頭飾風俗記載的矛盾現象?對方志功能的探尋可為此提供一種解釋。方志記載了一地之風俗史跡,并作為國家典籍將這些資料公布和傳播,是中央朝廷了解地方的一扇窗口和共同地域內人們文化認同的符號。“存史、資政、教化”是方志的六字功能,種種因素的互相作用使方志歷來主張揚善隱惡,如在人物傳記中,明代的修志者開始運用褒貶筆法[34]。故方志中在記述江南地區奢靡風氣之前通常有較多的褒獎和肯定,更多地側重于江南地區好學、知禮、孝敬等優良品德,服飾風氣也受到方志功能的影響而強調衣著樸雅和遵循禮制。

3.2 編撰思想與功能隱揚之變動

明清時期江南地區的方志編撰主要由地方士紳合力完成,府志中的風俗卷是對社會風習的記錄和描述,也是地方鄉賢對地域理想構建和社會秩序治理的主觀表達,受到官方話語體系和傳統倫理認知的限制,同時也是一種凸顯地方官員治理功績的方式[35]。士紳希望通過編纂地方志,傳綱常倫理,化一地風尚,宣揚儒家的忠孝仁義,從而建構地方價值觀念與道德評判體系[36]。所以方志中對社會良好風氣的記載與肯定,一方面彰顯了地方官的政績,另一方面也起到了教化民眾的功能。

江南地區的服飾崇奢僭越之風有悖明代倡導的節儉之氣,且商賈工藝之道也與重本抑末的國策背道而馳,因而自然成為“隱”與“貶”的部分。如對于務農者和經商者,方志中的褒貶之意較為明顯:“德清,田之民知尚禮義,東鄙之市,其民多務逐末。”[37]這些優良風氣的對立面,在方志修撰中,或酌情隱去,或委婉表述,如對經商逐末等現象,部分方志中的記載隱晦或輕描淡寫。弘治江陰縣志記載了當時的“商風”:“士人多重農而務本,逐末者稀,每往衡州、長沙、南陽、川巴等處收買棉花、豆炭、麻餅等物而已。”對于該地服飾的艷麗繁華景象,則概括為“衣冠萃止,儒術為盛”[38]。由此主觀因素的干預,對其中頭飾風俗記載的矛盾與疏漏之處也便不難理解。

4 結 語

從方志的記載來看,明代江南地區頭飾風尚呈現時間上由儉到奢的趨勢、部分地區儉與奢的反復更迭之態及儉與奢記載的矛盾現象。頭飾作為整體衣著的關鍵配飾和個人身份的直觀體現,反映出明代江南地區繁盛經濟之下服飾求新異、慕奢侈和越禮制的風氣。從頭飾的材質、形制、名稱等差異及冠禮的興廢之間,也可見明代江南地區頭飾風尚與服裝風尚緊密關聯并相互影響。這背后是明代江南地區發展不平衡中顯現的社會經濟、生產方式、風俗習慣、衣著觀念等因素的階層躁動與地區差異,并使得方志中所見江南地區頭飾風尚在“儉”與“奢”的維度上呈現時間與空間的交錯態勢。明代江南地區方志所體現和倡導的統治階級意志,令服飾的“追新”潮流助推了“求奢”之風,方志的揚善隱惡與教化功能又使得這些頭飾風氣的記載隱晦而矛盾。

《絲綢》官網下載

中國知網下載