基于大數據技術的智慧林業網格化管理系統設計

韓杰力

甘肅省洮河生態建設管護中心,甘肅 卓尼 747600

0 引言

隨著社會經濟的不斷發展和人們生態環境保護意識的增強,林業管理迫切需要現代化、智能化的手段來應對日益復雜的挑戰[1]。傳統的林業管理方式面臨數據獲取不足、決策依賴經驗等問題,難以適應多變的環境和多樣的社會需求。因此,設計智慧林業管理系統成為當務之急[2-3]。大數據技術的引入可為智慧林業管理系統提供了強大的數據處理和分析能力[4-5]。因此,筆者設計了一個基于大數據技術的智慧林業網格化管理系統,以期提高林業管理的科學性、有效率和可持續性。

1 智慧林業網格化管理系統框架設計

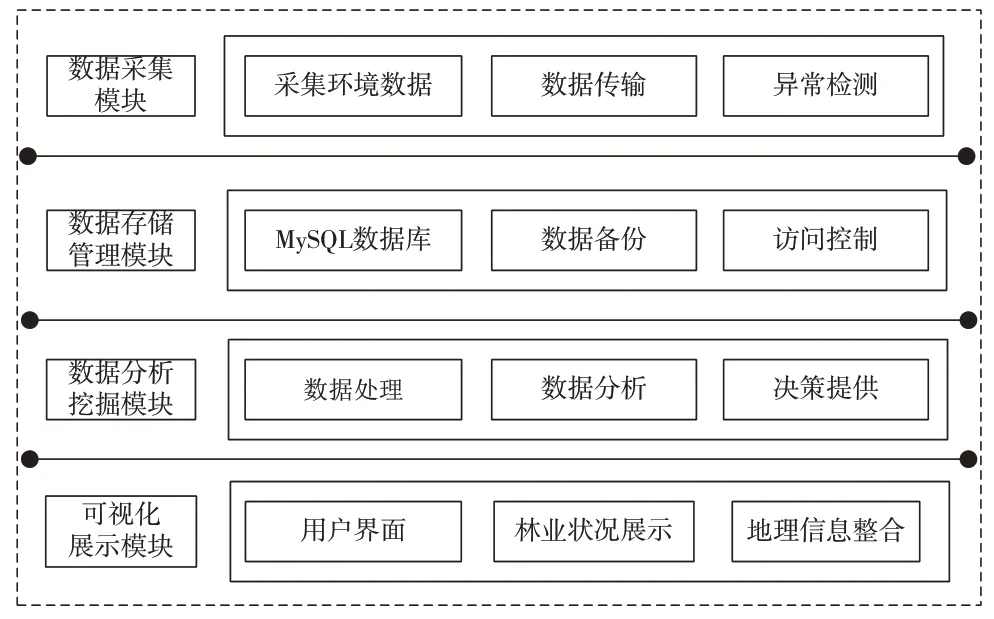

基于大數據技術的智慧林業網格化管理系統涵蓋數據采集、數據存儲管理、數據分析挖掘及可視化展示等模塊,具體如圖1所示。

圖1 系統總框架設計

在該系統中,數據采集模塊與空間、氣象、土壤等傳感器建立連接,實時采集環境數據,而后利用無線通信技術將采集到的數據傳輸至數據處理中心,實施實時監測和異常檢測,確保采集到的數據準確可靠。數據存儲管理模塊選擇采用MySQL數據庫,支持大規模數據存儲和高效檢索;設定訪問控制策略,確保數據的機密性和完整性;實施定期的數據備份,以應對數據丟失或損壞的情況。數據分析挖掘模塊對采集到的原始數據進行清洗、校正和處理,提高數據質量;實時處理數據流,支持快速決策。該模塊利用分布式計算框架處理大規模數據,以提高系統的處理效率;使用機器學習算法進行數據分析,基于分析結果提供智能推薦、風險評估等決策支持功能,發現數據中隱藏的模式和關聯規則,為制訂決策提供更深層次的信息。可視化展示模塊設計直觀而友好的用戶界面,整合地理信息系統,以圖表等形式展示當前林業狀況,方便用戶操作和瀏覽數據。

2 系統各模塊設計

2.1 數據采集模塊

數據采集模塊需要與各類環境監測傳感器建立有效的連接,實時獲取環境數據。該系統中的HDL-32E LiDAR傳感器用于獲取高分辨率的地形和植被結構數據,NEO-M8N GPS 傳感器用于獲取位置和導航信息,Sony Alpha a7R IV 高分辨率全畫幅相機用于監測植被的生長狀態和變化;DHT22 溫濕度傳感器用于監測空氣溫度和濕度,Davis Instruments 641 風速風向傳感器用于測量風速和風向,TSL2561 數字光照傳感器用于測量光照強度;Vegetronix VH400 土壤濕度傳感器用于監測土壤含水量,DS18B20 數字溫度傳感器用于測量土壤溫度,Bluelab Combo Meter Plus土壤pH傳感器用于測量土壤的酸堿度。考慮林地的地理分布和特點,部署傳感器網絡,確保數據采集的全面性;開發與傳感器通信的接口,選擇超文本傳輸協議(Hypertext Transfer Protocol,HTTP),確保數據傳輸的可靠性和效率,設置定時任務或事件觸發機制,實時采集傳感器輸出的數據。

通過無線通信技術將采集到的數據傳輸至數據處理中心,在傳輸前對數據進行壓縮,提高傳輸效率,并采用加密機制確保數據的安全。設置數據傳輸的頻率,確保數據的實時性,盡量減少傳輸延遲。為確保采集的數據準確可靠,系統需要設置監測機制,對傳感器的運行狀態和輸出數據進行實時監測。該系統應使用異常檢測算法,檢測傳感器輸出中的異常值,具體公式為

式(1)中:Xi是數據點,μ是均值,σ是標準差。

若分數超過閾值,則判定為異常。該系統對檢測到的異常值進行校正或標記,以確保后續數據處理的準確性。傳感器數據校正公式為

式(2)中:Dc是校正后的數據,Dr是原始數據,Cf是校正系數。根據數據校正結果和異常檢測情況對林業進行網格化管理,有助于確保采集的數據質量。另外,系統自動記錄林內各網格區域的異常檢測結果和處理過程,便于系統維護和改進。

2.2 數據存儲管理模塊

數據存儲管理模塊為系統提供了穩定的數據存儲基礎,為后續的數據處理和分析提供了可靠的數據來源。該研究根據需求選擇MySQL 關系型數據庫設計數據庫表結構,確保數據存儲的規范性和一致性。數據庫存儲空間E的計算公式為

式(3)中:a為數據量,l為冗余系數。

冗余系數的確定需要考慮數據索引、備份等額外存儲需求。系統需要設定訪問控制策略,以確保數據的機密性和完整性。例如,設計用戶身份驗證機制,確保只有授權用戶可以訪問數據;設定訪問控制列表(Access Control List,ACL),規定不同用戶對數據的訪問權限。該系統對敏感數據進行加密,確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性;實施定期的數據備份,以應對數據丟失或損壞的情況。該系統使用Linux 系統的crontab 定時任務管理器和云存儲服務的備份策略,具體如下所示。

一是全量備份策略。每周日凌晨執行全量備份,使用rsync 命令將系統關鍵數據同步到備份目錄。二是增量備份策略。每日執行增量備份,利用rsync或專業備份工具,僅備份自上次全量備份以來有變化的文件。三是存儲位置。將備份數據上傳至AWS S 云存儲服務,確保存儲桶設置了適當的權限和加密機制。四是恢復測試。每季度執行一次數據恢復測試,驗證備份的完整性;年度進行一次全系統恢復測試,確保在災難性情況下系統能夠迅速恢復。

這樣的備份策略和存儲位置選擇可以保障系統數據的完整性、可靠性和可用性,而定期的恢復測試則可確保備份策略的有效性和系統的恢復能力。

2.3 數據分析挖掘模塊

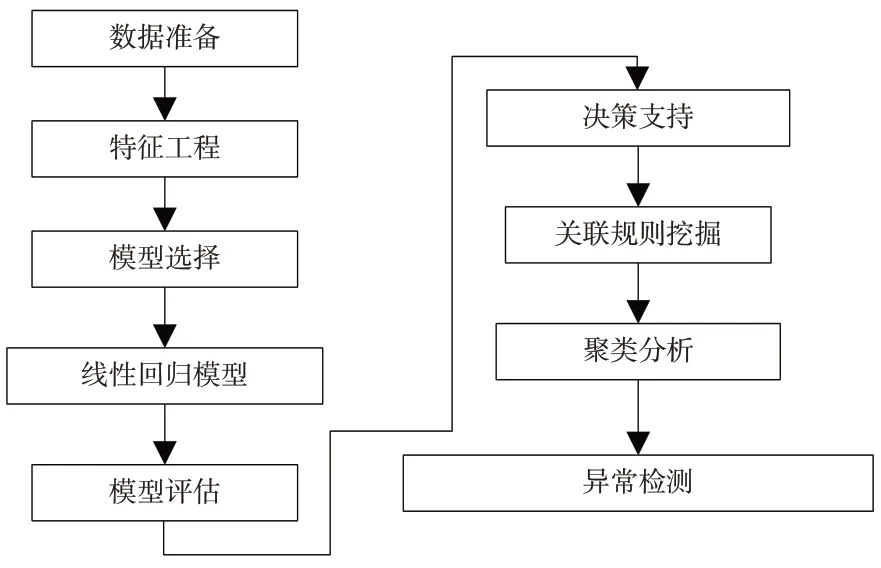

數據分析挖掘模塊旨在利用大數據技術對采集到的數據進行深入分析和挖掘,提取有價值的信息和模式,圖2為詳細的設計流程。

圖2 數據分析挖掘流程

該系統使用機器學習算法進行數據分析,其中包括預測模型和聚類分析兩個關鍵步驟。該模塊對采集到的數據進行清洗、處理,以確保數據質量;提取關鍵特征,選擇合適的特征變換方法,為機器學習算法提供有意義的輸入。根據任務,該研究選擇線性回歸機器學習模型。線性回歸模型公式為

式(4)中:Y是目標變量,X1、X2、Xn是特征變量,β0、β1、βn是模型參數,ε是誤差項。

該研究使用歷史數據訓練模型、優化模型參數,提高預測的準確性;使用測試數據評估模型性能并調整模型,以獲得更好的泛化能力。該研究將機器學習模型的輸出與其他關鍵數據整合,形成全面的決策依據。該研究設計林業網格化管理規則引擎,將業務規則與數據挖掘模型結合,制訂智能決策規則;定期更新模型和規則,確保系統能夠適應變化的環境。開展數據挖掘可以發現數據中的隱藏模式和關聯規則,為制定決策提供更深層次的信息。利用K 均值聚類等算法,將數據劃分為不同的類別,發現數據內部的結構,對挖掘到的模式進行評估,確認其對業務目標的貢獻度。

2.4 可視化展示模塊

可視化展示模塊通過直觀而友好的用戶界面,以圖表等形式展示系統的實時監測數據、分析結果和決策支持信息。該系統使用React 框架開發響應式的用戶界面,包括地圖組件、圖表組件等;利用D3.js庫設計折線圖實時顯示溫度、濕度等監測數據的趨勢;整合Leaflet地圖庫,展示林區地理信息,標記傳感器位置;使用Mapbox地圖服務,將采集到的空間數據以點、線、面的形式展示在地圖上,提供用戶與地圖交互的功能,如點擊查看詳細信息、地圖縮放等;提供用戶選擇數據源、指標和圖表類型的功能,支持用戶自定義報表;使用圖表庫(如Chart.js)創建報表,并允許用戶保存和分享自定義報表;在用戶界面上嵌入儀表盤,展示關鍵指標,如林區溫度、濕度等;使用可視化圖形展示機器學習模型的預測結果,如顯示預測未來溫度趨勢的折線圖。

3 測試試驗

3.1 試驗準備

為測試基于大數據技術的智慧林業網格化管理系統的性能,以甘肅洮河自然保護區為試驗對象,進行測試試驗。位于甘肅省南部的洮河國家級自然保護區總面積為287 759.00 hm2,其中林地占土地總面積的91.4%,核心區面積為109 762 hm2;非林地面積為52 917.98 hm2,占土地總面積的8.6%。該保護區森林覆蓋率達到44.36%,而林地綠化率為71.33%[6]。試驗選用Dell PowerEdge R740 服務器和HDL-32E LiDAR傳感器獲取高分辨率的地形和植被結構數據;選用NEO-M8N GPS 傳感器獲取位置和導航信息;選用Sony Alpha a7R IV 高分辨率全畫幅相機捕捉林地信息;選用DHT22 溫濕度傳感器、TSL2561 數字光照傳感器、Davis Instruments 641 風速風向傳感器監測保護區內的氣象情況;選用Vegetronix VH400 土壤濕度傳感器及Bluelab Combo Meter Plus 土壤pH 傳感器監測保護區內的土壤情況。網絡設備選用Cisco Catalyst 3850交換機及Cisco ISR 4000路由器。

3.2 試驗結果

模擬傳感器數據采集,確保試驗中有足夠的數據量。將采集到的數據存儲到Hadoop分布式文件系統和數據庫中。在試驗過程中,先啟動系統,確保實時監測模塊能夠獲取并展示最新的生態環境監測數據;檢查系統界面,確認溫度、濕度等監測指標的實時更新;使用Spark進行數據分析,如計算溫度和濕度的平均值、變化趨勢等;創建數據可視化圖表,展示數據分析的結果;進行用戶交互測試(包括數據查詢、圖表交互、地圖操作等),模擬用戶根據特定條件篩選和查看監測數據;對系統進行負載測試,確保系統在高負載情況下仍能穩定運行;模擬網絡故障,測試系統的容錯和恢復能力。

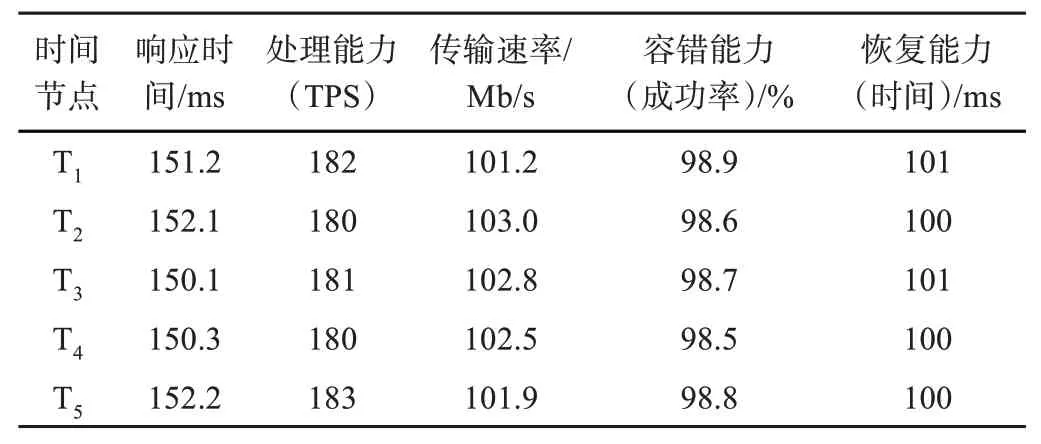

由表1 可知,系統平均響應時間為151.18 ms,表明系統在用戶請求時能夠迅速響應,用戶體驗良好;平均每秒處理事務數(Transaction Per Second,TPS)為181.2,表明系統在處理數據和用戶請求方面表現出較強的能力;平均傳輸速率為102.28 Mb/s,表明在數據傳輸方面具備較高的效率。系統容錯能力表現良好,成功率在98.5%~98.9%,表明系統在面對部分故障時依然能夠保持較高的穩定性。系統的恢復能力表現良好,恢復時間在100~101 ms,能夠在故障后迅速恢復正常運行。

表1 測試試驗結果

4 結論

綜合來看,基于大數據技術的智慧林業網格化管理系統在性能和可靠性方面都表現出色,可將其應用于林業管理,以提高林業管理的智能化水平。