存量開發地區交通品質化發展策略

胡天晗

(深圳市市政設計研究院有限公司,廣東 深圳 518000)

0 引言

早期城市化以增量建設用地開發為主,低密度、寬馬路是各大城市新區建設的主要路網模式,形成大街坊形態、機動車主導的道路空間、慢行空間被擠占等不利于綠色出行的交通空間環境[1]。而由于工業化和城市化的急劇擴張,進入深度城市化后,城市土地開發模式以存量土地開發為主,原有的交通模式難以適應新型片區的出行品質需求,構建以公共交通、步行和自行車為核心的綠色交通體系支撐城市發展,達成廣泛共識[2-3]。利用深圳市坪山老城片區更新統籌的契機,開展交通專題研究,探討存量開發地區交通品質化發展的相關策略,具有一定的社會價值。

1 老城片區概況

坪山老城片區位于坪山中心區,由龍坪路-東縱路-坪山大道圍合而成(如圖1所示),總面積約1.56 km2,是坪山區“1+7+N”重點發展片區之一,規劃定位為坪山老街國際社區。老城生態本底良好,坪山河、赤坳水繞城而過,區位交通條件優越,新建軌道14號線、16號線、云巴T1線環城輻射。

圖1 坪山老城片區研究范圍圖

2 老城面臨的挑戰分析

2.1 需要應對超大規模城市更新帶來的超強度交通需求

老城片區總開發量約400萬平方米,未來人口密度5.44萬人/km2,崗位密度2.56萬人/km2,開發強度2.56 km2/km2,約為現狀的2.5倍。大規模的開發,將帶來超高強度的交通需求,會對片區交通系統產生巨大沖擊。如何應對超大規模城市更新帶來的超強度交通需求是該次交通系統專項規劃面臨的挑戰之一。

2.2 需要落實TOD理念,實現公交與慢行主導的可持續發展

隨著老城城市更新的不斷推進,原有低水平綠色交通出行模式已不適用于未來居民出行的需要。而軌道14號線、16號線、云巴T1線的建成,也給老城未來出行結構提供了轉變優化契機。在城市更新的過程中,如何結合大中運量軌道交通站點周邊的高密度開發模式,優化老城的慢行體系,提高TOD效能是目前必須要解決的問題,也是老城面臨的主要挑戰。

3 TOD應對高密度開發

3.1 交通方式劃分

坪山現狀為低水平的綠色交通出行模式,其中慢行占比70%。坪山總規提出至2035年,全區公共交通占全方式出行比例達到40%左右。深圳市整體交通規劃判斷在2030年公交占機動化出行比重為60%~70%,其中軌道出行占公交出行比重為50%~60%。

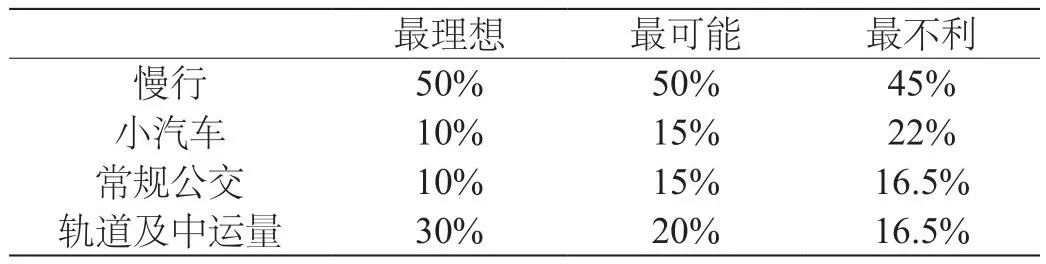

充分借鑒深圳各區經驗,結合坪山老城片區現狀及規劃實際情況,提出老城交通方式劃分基本原則:加強對慢行交通的重視程度;充分考慮雜糅的用戶特征,鼓勵多樣豐富的居民構成;同時,老城作為坪山軌道交通最發達的地區之一,公共交通的出行比例應當要高于全區的規劃目標。根據慢行、小汽車和軌道公交的不同出行比例,提出最理想、最可能、最不利的三種出行模式(如表1所示),測算老城高峰機動化出行總量(如表2所示),并評估交通基礎設施承載力。

表1 老城三種出行模式交通方式劃分

表2 高峰小時機動車出行總量測算

3.2 規劃路網承載力

將交通量疊加到片區路網上,如圖2所示,內部路網在最理想和最可能出行模式下能較好地滿足片區出行需求。由此提出老城分擔率目標:老城慢行出行比例不應低于50%,公共交通出行比例不應低于35%,小汽車出行比例應控制在15%以內。

圖2 三種出行模式下規劃路網交通運行狀況預測

3.3 軌道云巴承載力

老城片區規劃年主要服務的軌道站點有14號線坪山圍站、16號線坪環站、江嶺站,云巴三洋湖站、江嶺站。如表3所示,測算軌道和云巴為老城片區服務余量為2.4萬人/h(單向),能夠滿足片區出行需求。因此,需要強化TOD布局,提升慢行交通出行保障,大力引導公交出行,將小汽車全方式分擔率控制在10%~15%,才能應對片區的高密度開發量。

表3 軌道云巴客流預測及服務余量計算

4 交通品質化發展策略

4.1 構建以軌道、云巴為骨架,常規公交為補充的一體化公交體系

以大運量軌道交通為基礎,以中運量云巴為廊道,以常規公交為結構聯系,構建一體化、多元化換乘便捷、分工明確的復合公共交通體系。鼓勵響應式智能共享出行,智能共享汽車停靠點、智能共享微公交停靠點靠近地鐵站100 m范圍內布置,方便人們在不同交通方式之間的銜接換乘。通過人行道加寬、公交車站靠近地鐵站布置、遮陰設施形成良好微氣候、自行車停車集中設置、指示標識、休息座椅、臨時售賣點設置等措施提升公交體系出行品質。

4.2 堅持小街區、密路網、窄斷面,有序組織交通

小街區密路網是近年來國家一直在大力推行的規劃理念,應結合老城實際情況加以落實,組織動靜有序、流通順暢的交通體系。針對不同等級和功能的道路,制定差異化斷面,規劃交通性主干道、景觀次干道、林蔭大道、單/雙向支路和綠色交通專用路系統。

4.3 構建多層次、多功能的立體慢行系統

老城大部分面積均位于TOD影響范圍內,構筑步行友好、多層次、多功能的慢行系統有利于提升TOD的效能,打造宜居舒適的片區生活。

4.3.1 依托線性綠地及出行需求,落位步行網絡體系

充分考慮軌道集散人流、社區服務人流出行,以及片區內休閑游徑構建“一環四橫四縱”的慢行結構,打造全方位的步行網絡體系。

4.3.2 利用單向交通實現自行車網絡全覆蓋

為解決12 m支路斷面無法布置獨立路權非機動車道問題,提出規劃部分單行道路,實現雙向非機動車道設置。單行道系統的優勢在于:提高交叉口通行能力和運行效率、提高交通出行安全水平、提高公共交通準點率、為慢行交通和路內停車提供空間等。此外,還能利用地塊內部路設置步行非機動車專用路等方式增加騎行空間,實現自行車網絡全覆蓋。

4.3.3 依托慢行網絡構建老城15分鐘生活圈

依托規劃慢行網絡,結合片區周邊軌道站以及云巴站點,配建多層級公共服務設施,構建老城居民步行友好、方便可達的老城15分鐘生活圈,滿足商務白領、老城居民、家庭周末活動、市外游客等不同人群的全天候慢行需求。

4.3.4 結合人流需求完善立體過街系統

立體過街設置原則:

(1)道路兩側商業開發量較大,兩側聯系較為緊密的路段宜增設商業之間的二層連廊。

(2)道路交叉口一個或兩個道路方向聯系較為緊密人流量較大的路段宜結合商業建筑設置二層連廊或過街天橋。

(3)主要慢行廊道跨越交通流量較大的道路時,應沿慢行走廊方向設置過街天橋。

4.3.5 打造服務學校出行的學道體系

根據既有學校節點分布,構造聯系學校與周邊居住區出入口的學道體系,加強對關鍵節點的過街引導。在學校出入口較為集中,學生上下學通學需求較強的路段布置主要學徑軸線,在通學需求次強的路段布置次要通學學徑。主要學徑相交以及主要學徑與次要學徑、交通流量較大道路相交路口加強過街引導保障學生過街安全。同時,根據學道的功能、特征以及要素組織學道安全保障體系。

(1)新建中小學設置人車嚴格分離的地下車庫解決接送問題。新建學校采用地下接送系統,將接送學生的車流、人流置于地下,減少與社會交通的沖突干擾,保障學生安全。

(2)多種措施保障學道出入口安全。①機動車出入口處的人行道與非機動車道鋪裝應連續設置;②機動車出入口應增加靜緩措施并限速;③增加出入口處學道警示標識;④加強上下學期間地塊機動車出入口管理。

(3)空間要素。學道體系的空間要素包含校門前區、口袋公園、道路交叉口、標志標識系統等。

校門前區:是學生嬉戲停留、學校信息展示、學生家長集散、停車上落客、等待休憩交流的重要區域。應有設施包括阻車樁、休憩設施、信息牌、風雨連廊/遮陽避雨設施、上落客位、非機動車停放區、機動車停車位/校車停車位等。

口袋公園:是街道線型空間上的小型節點空間,不影響人們的通行,并為兒童提供交流、休憩、游戲的空間。兒童上下學途中有游戲、社交的行為習慣和需求,如果缺少口袋公園,活動可能從慢行道溢出,影響交通或形成安全隱患。

道路交叉口:行人和機動車流線交叉,存在直接沖突,是影響學道安全性的重要空間要素。通過縮小路口/縮短過街距離、彩色噴涂/改變鋪裝材質、墊高路口、移動式信號燈等方式提高學道交叉口安全。

標志標識系統:良好的標志標識系統是保障學道安全的重要因素。不同標志標線的設置順序為:①前方學校提示標志;②前方學校警告標志(黃閃標志);③限速標志;④慢行標志;⑤紅色路面標線。

4.4 適當降低停車配建,按需設置路內停車

降低軌道站點周邊的停車配建標準:按照《深圳市城市規劃標準與準則》要求,坪山老城屬于停車分區中的二類區,其中老城有75%的建設用地在軌道站點500 m范圍內。建議居住區域軌道500 m范圍內按照深標二類要求配建,商業辦公區域軌道500 m范圍內按照深標一類要求配建。

按需設置路內停車位:在商業區、學校周邊路段等需要地面停車位的路段,考慮施劃少量路內單側停車位、利用宜停車系統進行管理。

(1)濱河路沿河一側安排路內停車,便于休閑出行車輛臨時停放。

(2)學校周邊道路安排單側路內停車,便于接送車輛臨時停放。

(3)東縱路、三洋湖路等商業街周邊道路安排路內停車,便于生活購物臨時停放。

遠期將路內停車位轉化為智能共享車輛停靠點:遠期路內智能共享汽車換乘點應設置在機動車道和非機動車道之間,可結合綠化帶或設施帶設置;非機動車道與智能共享汽車換乘點之間應宜設置開門區,且開門區的寬度不應宜小于0.5 m;智能共享汽車換乘點配置充電樁。

5 結語

存量開發地區的出行保障,不僅依托高效的軌道系統,更依靠品質化的公交慢行體系。因此,存量開發地區要實現品質化出行,可根據不同人群服務需求,以精細化、個性化、人本化以及功能多元化的規劃理念,梳理城市道路肌理,明確慢行出行結構,提升最后一公里接駁效率,保障學道安全,合理配置公共交通服務節點,積極落實“小街區、密路網”理念,從而打造便捷高效、慢行友好、健康活力的綠色交通體系,破除老城內部微循環不暢的頑疾。