非法代孕的刑事規制路向審思與選擇

程 紅 趙 浩

“生殖醫學與遺傳工程結合成為一個新的學科,即‘生殖工程’,它將在21 世紀產生深刻的影響。面對這種發展狀況,一再浮現的問題是,我們究竟是否可以利用這些新興技術,或者新技術的利用是否會威脅甚至損害我們文化的基本價值。”①從上世紀末至今,牽涉了道德與法律、自由與秩序、尊嚴與利益、社會與科技等宏大課題的“代孕現象”始終熱度未減,紛爭不斷。非法代孕是指因故無法生育的伴侶雙方與其他女性(代孕母親)達成合意,通過輔助生殖技術將來自于伴侶雙方的精子和卵子②結合而后將形成的胚胎植入代孕母親體內,并由其負責孕育和分娩的活動③,即所謂的“借腹生子”。非法代孕根據代孕母親與子女是否有基因關聯,可分為妊娠型代孕和基因型代孕;④根據代孕主體是否具有營利目的,可分為非商業性代孕和商業性代孕。非法代孕的參與主體嚴格意義上包括代孕需求方、居間方和代孕母親三方,居間方可以具體分為組織策劃方(中介、代孕公司等)和實施技術方(提供技術設備的醫院、具體操作的醫生等)。

我國立法對代孕始終站在明令禁止的立場。⑤然而,現實中非法代孕活動可謂“禁”而不“止”,不僅引發了廣泛的社會倫理爭議,而且導致法律糾紛案件頻發。非法代孕陰霾下形成的是監管缺失的灰色地帶,代孕母親淪為“工具”,代孕子女被作為隨意挑選甚至拋棄的“商品”,其尊嚴與自由完全被金錢“綁架”,而其健康與安全也難以得到有力保護。近年來,以刑法手段懲治非法代孕的呼聲不斷,但似乎一直被立法所忽視。對于嚴重侵害公民權益的非法代孕,法律絕不能置若罔聞。

一、非法代孕刑事規制的必要性與正當性

非法代孕犯罪化的主張絕非無病呻吟。一方面,由于缺乏有效的監管,因非法代孕而引發的人身侵害、財產糾紛等事件時有發生,嚴重擾亂經濟秩序和社會秩序;另一方面,從法理上而言,“身體,是僅次于生命的重要的個人法益”⑥,非法代孕將身體法益置于巨大的風險之中,理應引起刑法等法律的關注。

(一)非法代孕犯罪化之現實必要

多年來,非法代孕活動已經成為飽受倫理批判、威脅婦幼健康、頻繁激化矛盾卻又屢禁不絕的社會頑疾。據報道稱,有非法代孕機構聲稱80 萬包生男孩,3 萬解決戶口,如果代孕母親因生產而死亡,會賠償其10 萬元,對非法代孕進行明碼標價的宣傳,甚至赤裸地計算著生命的價格。2017年經過記者長期暗訪調查,某地一“代孕村”被曝光,輿論一時嘩然。2020 年,某知名女星跨境代孕產子的新聞再次引起軒然大波。還有新聞報道,夫妻雙方花70 萬高價代孕產子,然而孩子檢查出聽力弱,于是將代孕機構告上法庭。⑦非法代孕引發的法律糾紛和治理難題屢見不鮮,非法代孕合同效力問題⑧、代孕子女的監護權、撫養權問題⑨等不僅在司法實踐中產生認定分歧,而且作為不和諧因子成為了破壞社會秩序的潛在隱患。同時,非法代孕還成為了滋生違法犯罪的溫床。例如,石某團伙招攬越南女子潛入廣州從事非法代孕活動,被法院判處組織他人偷渡國邊境罪;⑩又如,呂某等成立助孕中心,使用暴力手段威逼利誘女性參與非法代孕活動,限制她人人身自由,法院認定其構成非法拘禁罪;?再如,周某以幫人非法代孕為名,實施詐騙犯罪活動,掩蓋事實真相,涉嫌詐騙罪。?非法代孕的亂象令人瞠目結舌,其已然影射出公共醫療衛生和輔助生殖技術領域的治理癥結和管控弊病。

之所以出現如此境況,筆者認為,其原因主要是以下四個方面。其一,法律之外的其他社會規制方式失效。一方面,“分娩者為母”的觀念在人類輔助生殖技術飛躍的當下已近消解;另一方面,利益至上的思想激化了道德滑坡的現象,削弱了倫理對人們行為的規范作用。其二,現行規范與治理手段乏力。有關代孕行為合法性的問題僅在原衛生部部門規章中涉及,缺乏法律明確規定,法律效力和層級不足。相關文件約束對象僅限于醫療機構和相關人員,對于從事代孕的其他個體和機構鞭長莫及,導致管理對象范圍過窄。而且其處罰方式和強度與非法代孕的違法所得之間嚴重失衡,低廉的違法成本與巨大的非法收益不成正比,處罰之苦必須超過違法之利,“因為一個不足的刑罰是一個應被徹底拋棄的惡,從中得不到任何好結果。”?其三,技術日益大眾化但監管制度滯后。人類輔助生殖技術日益成熟,且呈現大眾化、便捷化、智能化的趨勢。專業設備推廣以及技術普及使得從業人員和機構數量劇增,并且人類輔助生殖技術也已取得了較為廣泛的社會認同和信賴,但是尚未構建起針對性的完備的監管體制機制。其四,剛性需求旺盛但正當渠道堵塞。2021 年10 月29 日,國家衛生健康委辦公廳發布了《不孕不育防治健康教育核心信息》,其內容一方面顯示我國不孕不育發病率高達7%—10%。不言而喻,受各種因素影響,我國目前已經出現了龐大的生育需求市場;另一方面,該文件明令禁止代孕:“代孕等行為嚴重損害女性健康權益,違背社會公序良俗,踐踏倫理道德底線,應自覺抵制相關行為。”這一代孕絕對非法的立場導致正當合法的代孕生子途徑缺失,加之相應的監管不力,大量非法代孕活動涌入地下交易市場,黑色產業鏈因而持續擴張和蔓延。

由此可見,非法代孕的治理成效并不理想。堵截詐騙等上下游違法犯罪活動的根本舉措在于重點整治非法代孕這一癥結。非法代孕犯罪化的現實意義就在于,讓地下代孕暴露在法律監管之下,用妥當的規制措施回應群眾切實需要,用健全的制度體系助推技術進步和社會發展。

(二)非法代孕犯罪化之法理根基

刑法作為整體法秩序的后盾法和保障法,具有謙抑的秉性,不能無孔不入地干預公民的社會生活,理應堅守處罰的補充性、片段性和寬容性。但是這并不意味著刑事的規制手段應該一味克制,尤其是在以預防為導向的積極刑法觀躍升的當下,刑法應當以積極的姿態去抵御和防范風險社會的多重風險。?“只有采取積極刑法觀,利用刑法有效地保護法益,才能滿足法益保護的合理需求”。?刑法處罰范圍的適度擴大化具有正當性基礎,并不與刑法的謙抑性、謹慎性相抵牾。《刑法修正案(十一)》增設了涉胚胎克隆、基因編輯、遺傳物質等相關的罪名,極大地填補了生物安全領域的規范漏洞,也優化了罪名結構,合理擴充了刑法規制的對象和范圍。?以代孕為代表的人類輔助生殖技術與上述罪名具有較強的關聯性和相似性,該罪的創制無疑對打擊非法代孕相關犯罪發揮著引導和助力作用,也表明了立法機關在生物安全領域嚴密法網、防控風險的態度和決心。

刑法是一部法益保護法。無論是刑事立法,還是刑法適用,都應以法益保護原則為指導,繼而發揮法益的立法批判機能和解釋規制機能。法益立足刑法目的的基點“告訴立法者合法刑法處罰的界限”。?技術的創新引發了生產生活方式的變革,大幅增加了個人行為的潛在危險,刑法不得不提前保護重要法益,凡是嚴重侵害法益的行為和侵害重大法益的行為都應該納入刑法的規制范圍,因而需要及時修改刑法增設新的犯罪類型。非法代孕極有可能侵害法益達到嚴重的程度。第一,從侵害主體的基數來看,非法代孕衍生出了完整的地下產業鏈條,行業規模日益龐大,覆蓋地域日漸擴張,非法代孕現象漸成泛濫之勢。而且,非法代孕借助互聯網的輻射,跨省界甚至跨國別的案件倍增,導致潛在受害地區的范圍和受害人群的數量難以估計。不僅如此,非法代孕組織往往以合法形式嚴密偽裝,極大地增加了甄別和查處的難度,事實上的違法黑數難以被確切掌握。第二,利益驅動而缺乏管制的地下代孕市場極易形成無秩序甚至“反秩序”的狀態,人權和金錢的價值在這里被顛倒,由資本主導的交易形成對人身剝削和人體侵害的強制力。比如,在合同捆綁和重金利誘下,代孕母親不得不數次打胎,這不僅損害了實質意義上的生育自由,還容易造成其終身難以再孕的結果。頻繁懷孕或墮胎也大幅提高了因難產或其他因素致死的風險。此外,非法代孕直接威脅身體健康、人格尊嚴、公共醫療衛生等重大法益,代孕母親和代孕子女的權益置身風險密集的處遇。比如,代孕母親的健康可能會因非法代孕而受到嚴重侵害。有些代孕公司一邊打著“包成功包性別”的口號吸引客戶,一邊為保證胚胎植入率和性別成功率,逼迫代孕母親不斷打針吃藥,如果胎兒性別不符還會被強行要求墮胎。又如,代孕子女的生存權和發展權受到損害。一旦經非法代孕出生的孩子有先天缺陷,還會面臨著被棄養的風險。再如,代孕母親的人格尊嚴難以得到保護。非法代孕不僅把代孕母親作為金錢支配的“生育工具”,還將人類生命物化為可以隨時“退單”的商品。

可見,非法代孕與作為正義之法的刑法理念格格不入,只有用刑事手段制裁非法代孕才能充分發揮刑法的法益保護和人權保障機能。法益保護原則可以防止利用刑法維護主流道德觀以及其他不值得刑法保護的現象。?刑法保護的內容只能是法益而不是倫理道德。沒有造成法益侵害及其危險的行為絕不能成為刑法的處罰對象。盡管一直以來非法代孕都遭受著嚴肅的倫理責難,但是倫理道德絕不能成為非法代孕犯罪化的根據。倫理價值觀具有易變性,總是隨著時代變遷和社會變革而變化,如果刑法不將倫理道德徹底剔除,就會導致刑法本身的不安定性,有損國民的行為預測可能性。同時,倫理價值觀還具有多樣性,社會應當盡量尊重個人觀念上的差異?,而不得強制地追求齊一。無論如何,刑事規制非法代孕的根據和標準不是倫理道德,其保護的對象和價值也只能是法益。

總之,地下代孕亂象反映社會監管秩序失調,凸顯現行治理手段整飭不力。無論是全面禁止代孕,還是有限開放代孕,都亟需刑法積極介入以劃清代孕的刑事禁區,提供一種官方的、權威的構罪標準,為執法與司法、監督和管控提供規范依據、劃定規制邊界,為代孕規制提供一種更為可靠和理性的方向與立場,避免社會共同體對代孕的價值評判陷入對立與撕裂。?

二、非法代孕的域外治理與本國管轄

自輔助生殖技術誕生以來,代孕的法律地位就成為了被廣泛探討的世界性話題,各國在該領域采取了各不相同的治理方案。代孕的規制可以借由比較研究的方法,汲取其他國家的有益經驗。不僅如此,頻繁的域外代孕活動也時常引發跨國性的糾紛和爭端,有必要根據我國法律明確對相關案件的刑事管轄范圍。

(一)代孕的域外治理現狀

國外對代孕活動的立法態度各異,大陸法系國家多持明確否定立場,英美法系國家則相對寬容,在不同范圍內附條件地許可代孕。不同國家對代孕的許可程度不同,大體上可以分為全面禁止、兜底懲戒和規范疏導三種情形。

絕對禁止型的代表性國家有德國和法國。德國《胚胎保護法》禁止所有的代孕行為,并對違法實施代孕手術的人處3 年以下有期徒刑及罰金,但是代孕母親有意愿撫養代孕子女的可以例外的阻卻違法。?法國對代孕的法律規定較為分散,其《民法典》第16 條規定:“任何協議涉及到第三方的生育為無效。”《刑法典》明令禁止任何違反《公共衛生法典》的醫療輔助生育活動,并對此處以5 年監禁和7.5 萬歐元罰金。?兜底懲戒型是指部分國家并未直接規定代孕的具體問題,而是側重打擊嚴重威脅公民權益和社會秩序的代孕。?日本暫無專門的代孕立法,但是醫療行業規則中表明了禁止商業代孕的立場,如《以代孕為中心的人工生殖技術問題報告書》要求對從事商業性代孕的醫療機構和工作者予以懲罰。?荷蘭法院在司法實踐中關于代孕的合法性認定不一,但《荷蘭刑法典》第151b 條將有償代孕規定為犯罪。?規范疏導型是指有些國家有限放開代孕,并通過立法明確實施代孕的具體要求和限制從而對代孕活動予以規制。美國對于代孕的立法因州而異。但大多數州允許有償代孕。如紐約州新近通過的《兒童—父母安全法案》就把該州過去禁止代孕的規定轉變為了允許代孕的立場。英國允許利他型代孕并將其法定化?,但明令禁止商業性代孕,并確定了代孕入刑的行為類型和處罰范圍。?根據《希臘民法典》的規定,代孕不得有償,卵子不得來自代孕母親,代孕協議須要由法院確認其效力,非法代孕構成犯罪。加拿大的《人類輔助生殖法》允許非商業代孕,準許妊娠代理者取得適度的經濟補償和必要花費,同時對實施有償代孕的中介機構、醫療機構等規定了監禁等刑罰。以色列對代孕管控嚴苛,所有代孕合同必須由政府審核批準,代孕活動被全部置于監控之下。印度之前對代孕過度縱容,曾一度被視為“代孕工廠”,但近年來通過立法方式調整措施,全面禁止商業性代孕,僅允許印度公民為不育的近親進行助益性代孕。泰國頒布的《保護通過輔助生殖技術出生的兒童法》完全禁止商業性代孕,任何進行商業代孕的行為人最高可判處10 年監禁和20 萬泰銖的罰款。?

由此可見,以刑罰手段規制代孕既能與絕對禁止代孕的立法態度相適應,也能給代孕有限合法化以保障,無論持何種立場,刑法都被視為維護公共醫療衛生秩序的“利器”。對于那些嚴重侵犯生命健康和人格尊嚴的代孕,各國立法都無法容讓,并通常將刑事懲處對象限定在了具有商業性質的代孕活動。反觀我國,雖然絕對禁止非法代孕的態度從未改變,但是這一立場并未被刑法和其他法律法規所規范化、具體化,沒有建立起配套的管理制度和懲處機制。

(二)對域外代孕的本國刑事管轄界明

隨著生殖技術的迅速發展和代孕中介機構活動的日益頻繁,跨境代孕已在倫理觀念、生殖旅游、代孕合同、親子關系、監護權與撫養權、代孕子女的權利等方面暴露出諸多問題。從2010 年起,海牙國際私法會議開始關注跨境代孕。其常設局于2014 年發布了題為《關于進一步從事父母身份或代孕項目的必要性和可行性》的報告,主張在跨境代孕和法定父母身份確認領域制定一項國際條約。?如上所述,某些國家和地區允許或部分準許代孕活動,在國際社會尚未形成代孕治理合力的背景下,我國近年來頻繁發生越境域外代孕的現象。本文主張對非法代孕活動運用刑事手段加以規制,因此,在我國代孕違法的背景下,有必要根據我國刑事管轄權的規定對侵損我國利益的跨境代孕涉罪行為的處置權限先予界定,以明確我國刑法對域外代孕活動的管轄范圍。我國《刑法》第六至九條規定了該法的適用范圍,包括了四項管轄原則。

首先,根據《刑法》規定的屬地管轄原則,在我國領土以及擬制領土范圍內,代孕一律不具有合法性。對于我國境內發生的此類代孕案件,即使涉案行為主體非我國公民,除特殊規定外,都可以依照我國法律追究其刑事責任。而且,《刑法》對何謂在我國領域內犯罪做了明確的規定,即行為或者結果只要有一項發生在我國領域內,就可以認為其發生在我國境內。結合跨境代孕活動的常見表現形式可知,代孕活動的危害行為或者危害后果只要有一項發生在我國領域內,如境外人員在我國組織代孕活動、策劃代孕活動或者操作代孕技術等情形,就可以適用我國《刑法》。

其次,根據屬人管轄原則,可知存在以下三類情形。第一,我國公民在禁止代孕的國家和地區進行代孕活動的,不管是否侵害我國國家或國民利益,無疑涉嫌犯罪,適用我國《刑法》。第二,倘若中國公民在國外實施的行為并沒有觸犯所在國的刑法,行為也沒有侵害我國的國家與公民法益時,即使我國認為該行為構成犯罪,也不宜適用我國《刑法》。?比如,我國公民根據英國法律,在當地開設代孕公司的,在沒有危害我國國民利益的情況下,不宜由我國《刑法》管轄。第三,當我國公民是代孕母親或代孕子女,權益極易受到代孕活動侵害時,如果其他涉事方同樣為我國公民的則應當由我國《刑法》管轄。代孕居間方、代孕母親均為我國公民的,應當認為代孕居間方可能直接侵害了我國公民法益。同樣,如果代孕子女最終擁有我國國籍的也應當適用我國《刑法》。比如,我國代孕需求方赴美國實施代孕,代孕母親非我國公民,代孕子女根據美國的出生地主義也不具有我國國籍,那么當事人行為則不在我國《刑法》的管轄范圍。

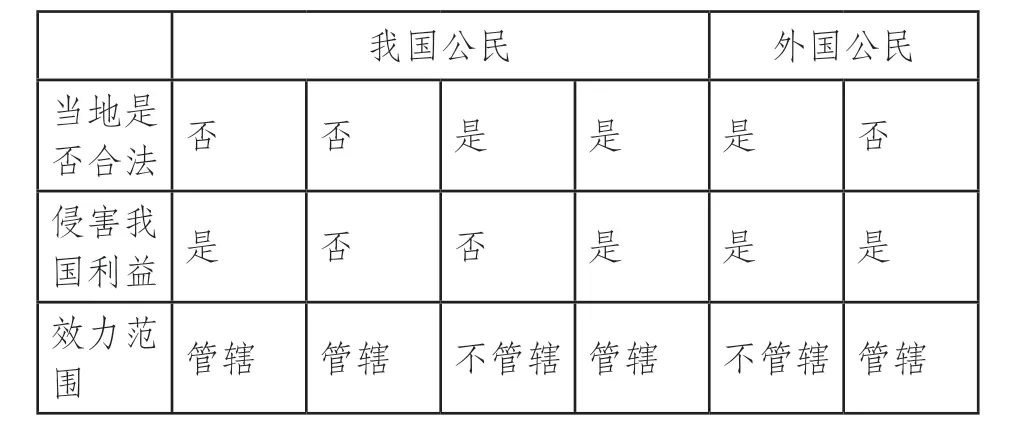

最后,根據我國《刑法》有關保護管轄權的規定,應當具體討論以下情形中我國《刑法》的適用效力。第一,外國公民按照當地法律規定開展合法代孕,涉及我國或我國公民利益的,依據雙重犯罪原則不屬于我國刑事管轄范圍,即在代孕合法的國家或地區進行相關活動的外國人,即使侵犯了我國利益,也不能依據保護管轄原則認為構成犯罪。當然,如果因代孕造成其他嚴重后果或者構成其他犯罪的,仍然能夠適用我國《刑法》。比如,代孕致使我國代孕母親死亡的,可能涉嫌故意殺人罪。第二,外國公民在代孕非法的國家或地區進行代孕活動且損害我國利益的,屬于我國《刑法》的管轄范圍。除此之外的其他情形,由于沒有侵犯本國利益,不屬于我國《刑法》的管轄范圍。(見表1)

表1 我國刑法對域外代孕活動的管轄范圍

三、非法代孕刑事規制的實定法窘境

過于頻繁地修改法律會侵蝕刑法的安定性和國民的行為預測可能性。況且,刑法的缺陷未必是自身的缺陷,也可能是源自于解釋的不足,只有當窮盡解釋論的路徑仍無法妥當處置危害行為時,才能通過完善刑法條文的方式來嚴正法令。但是,筆者認為,局限于現行實定法以期規制非法代孕的思路面臨諸多難題。

(一)利用關聯罪名堵截之檢視

非法代孕活動中相關的目的行為、手段行為、原因行為、結果行為可能會觸犯其他罪名,因此,部分不法行為可以在現有刑法框架內合理地處理,可依據現有罪名定罪處罰。?如本文前述案例中所體現的,由于代孕的罪與刑并未在刑法中設置,所以司法實踐解決相關問題時也大多采取了這一思路。如居間方隱瞞事實真相存在欺詐行為,損害其他當事人財產性利益的,依據詐騙罪處罰,損害當事人人身權利特別是代孕母親身體權的,以故意傷害罪處罰;損害代孕子女生命安全的(如棄養),則以遺棄罪或者故意殺人罪論處。

此外,輔助生殖行業是高度專業化的領域,兼有生育政策、技術水平、倫理道德等約束。同時,我國對輔助生殖從嚴監管,對輔助生殖牌照采取審批制,并且審批標準高、審批周期長。例如,根據《人類輔助生殖技術與人類精子庫評審、審核和審批管理程序》,對各類醫療機構技術資質的申請,各省、自治區、直轄市應組織專家組論證、評審,并報(原)衛生部備案。由此,作為組織策劃方的代孕公司在并未取得相應資質的情況下,可以考慮以非法經營罪進行制裁;對于不具有輔助生殖資質的醫院或者醫生,也可以通過適用非法行醫罪加以懲處。但是非法經營罪和非法行醫罪的定罪標準本身具有較大爭議,容易過度膨脹而被作為口袋罪名所濫用,在司法實踐中應當審慎適用。而且該罪名的處罰前提是犯罪行為構成常業犯,因而對于少次或者偶爾進行非法代孕活動的行為人難以利用此類罪名實現有效打擊。

在立法尚未做出明確規定的當下,司法實務部分可以通過適用相關罪名對非法代孕予以懲戒和部分規制,但僅僅依靠關聯罪名對代孕進行刑事規制難以充分發揮治理效能。一是不足以保護特定的法益。非法代孕侵害的法益具有特定性,僅利用現有罪名難以實現針對性的有效保護。二是不能實現提前預防犯罪的目的。在未確立非法代孕作為危險犯直接定罪的情況下,僅能在代孕造成現實侵害或者出現其他不法類型之后間接入罪,所以往往形成侵害結果已然發生而只能事后懲處的局面,既不利于保護法益免受損害,也助長了不法分子“無實害則不處罰”的僥幸心理。三是存在無法填補的罪名間隙和處罰漏洞。目前刑法尚未將非法代孕行為類型化,并未明確刑罰處罰的對象和范圍,導致大量漏洞被不法分子利用。比如中介機構以“現有規定僅處罰實施技術的醫療人員,對私自進行代孕行為只是不保護”為借口,從而逃避監管和處罰。毫無疑問,治理非法代孕伴生的上下游違法犯罪的根本舉措在于打擊非法代孕行為本身。

(二)擴張解釋既有罪名入罪之剖析

從實質的角度對組織出賣人體器官罪進行擴張解釋,從而對非法代孕行為進行犯罪化處理,是具有影響力的學理方案。但筆者認為此種方案具有諸多疑問。

第一,組織出賣人體器官罪所保護的法益與代孕行為侵犯的法益存在區別。組織出賣人體器官罪的法益保護大抵可以概括為我國醫療管理秩序和被害人的人身權,關于人體器官的非法活動僅限于當事人之間。而代孕包含了孕育新生命的過程,其涉及到全新獨立個體的利益,即代孕子女的生命權、生存權和人格尊嚴。

第二,兩者不法行為存在差異。組織出賣人體器官罪包含了組織行為和出賣行為,其中“組織”行為包括了領導、策劃、控制他人進行相關活動,“出賣”行為包括了收買和售賣的商業交易行為。從“出賣”的角度,出賣身體器官具有轉移器官所有和占有的性質,受體患者獲得了器官的完整權利,而代孕僅具有“出租”子宮的行為?,并不轉移所有和占有,僅僅出租子宮代為生育的“使用價值”。將“出賣”擴張解釋為包含了“出租”行為的主張實際上屬于不利于被告人的類推解釋,違背了罪刑法定原則。“租”已經超過了“賣”一詞的射程范圍,武斷地將兩者同一化將打破刑法語言體系的自洽性,也突破了公民對刑法罪名的通常理解和理性期待。

第三,兩者主觀責任存在不同。“出賣”至少具有以商業交易或者實現商業價值的故意,否則不足以評價為“出賣行為”。而非商業化的代孕行為是否需要適用刑法規制存在較大爭議。就目前我國對代孕絕對禁止的態度而言,無償代孕也具有非法性,但是,無償捐贈身體器官的行為被法律所允許,相關當事人也不成立組織出賣人體器官罪,如果將代孕行為統一認定為組織出賣人體器官罪,就會直接引發如何對非商業性代孕進行刑法定性的難題,亦即無償代孕的是否也同樣無法成立該罪名呢?這一疑問在當前對此罪解釋與適用中恐怕還難以回答,這無異于為了填補刑法中非法代孕部分空白的同時又制造了一個新的漏洞。退而言之,假如未來實現無償代孕合法化,也需要從法律層面進一步明確代孕行為入罪是否以特定目的為責任要素,不可簡單地理解為“有償則有罪”,否則與刑法責任主義原則不符。總之,筆者認為通過擴張解釋組織出賣人體器官罪以實現代孕行為入罪的設想不具有合理性和可行性。

《刑法修正案(十一)》于危害公共衛生罪一節新增設了非法植入基因編輯、克隆胚胎罪,該罪規制的行為與同樣具有技術門檻、倫理爭議、嚴重損害的非法代孕高度相似。但是,基因編輯、克隆胚胎的行為類型明顯不同于非法代孕行為,換言之,本文所稱的非法代孕盡管也同屬于人類輔助生殖技術,并且與該罪規制的行為類型存在交叉,但是區別于基因編輯行為和克隆行為。因此,難以對非法代孕行為適用該罪名。該罪的體系位置、規制對象和罪狀設置對非法代孕行為的刑事立法具有較強的參考價值。

由此看來,通過解釋論路徑規制非法代孕的思路已經道盡途殫。在積極刑法觀的指導下,刑事立法應當具有前瞻性和預防性,刑法修訂應洞見社會發展趨勢和大眾觀念轉換,順應并助力科技進步與普及,以維護秩序、惠益民眾為根本要義和遵循。“刑法應當通過植入積極參與社會治理和治理風險的時代思維,擴大刑法社會化的深度和廣度,釋放刑法的保障功能屬性,融入社會變革與社會安定秩序的協同發展體系中,積極保障社會安全發展的基本條件。”?無論是絕對禁止代孕,亦或者代孕附條件合法化,都有賴于刑法劃定代孕活動所不能觸碰的底線,構筑起保護公民權益的有力屏障。因此,非法代孕的刑事規制問題也不得不落腳在刑事立法領域探究應對之策。

四、非法代孕的制罪設刑及規范構造

在明確性和協調性的刑事立法原則指導之下,宜在刑法分則第六章第五節增設非法組織、操作代孕罪。刑法制定和修改要以犯罪的實體即違法性和責任為中心,并兼顧預防犯罪的刑罰目的。?結合前文對我國社會現狀的梳理和分析,非法代孕行為具有極大的預防必要性,刑事規制非法代孕行為不僅有助于強化國民的規范意識,而且有利于威懾和警示不法分子。

(一)構成要件符合性層面

1.本罪的行為主體

本罪行為主體應是居間方,即組織策劃者和實施技術者。僅對居間方加以刑事處罰原因有二。首先,關于代孕需求方和代孕母親的出罪。其實質原因在于,這兩方的行為在整個代孕活動中的法益侵害并未達到應受刑罰處罰的程度或者欠缺可罰的責任。?從實定法的角度而言,刑法中只處罰片面對向犯的情形也并不罕見,如刑法并沒有將單純購買人體器官的行為做犯罪化處理。其一,代孕需求方可謂代孕交易活動中的買方,盡管其造意行為是引發代孕活動的起點和原因,但是,一方面,龐大的不孕不育患者群體和巨大的代孕需求現實存在,“法不強人所難”,刑法的謙抑性要求其應尊重人性的正當需要;另一方面,需求方僅僅提出代孕需求的行為難言具有較大的法益侵害性,即使對于部分嚴重干擾代孕管理秩序的需求方行為,采民事或行政手段加以規誡即可,不必作為犯罪處理。當然,對于棄養代孕子女的,可以依據遺棄罪或故意殺人罪追究刑事責任。其二,代孕母親盡管高度參與非法代孕,但從法益衡量的角度,其往往以被害人的身份存在,承擔著非法代孕的最大風險,合法權益受到非法代孕嚴重侵害或威脅,甚至受到脅迫或者欺詐,處于應受刑法關注和保護的地位。雖然現實中代孕母親經常出于謀利的目的而參與代孕,但是這僅屬于代孕母親自甘冒險的行為,“出租子宮、助人生子”的行為本身缺乏嚴重的法益侵害性。

其次,關于居間方的入罪。就居間方的作用和地位而言,組織策劃者和實施技術者處于代孕活動的主導地位,而且實施技術者是非法代孕過程中必不可少的參與者,可以說,如果根除非法代孕的居間方則能夠杜絕非法代孕活動。就居間方的行為性質而言,其行為具有相當的法益侵害性,操控著整個代孕活動的開展,對代孕母親和代孕子女的權益構成直接威脅,而且往往是侵犯他人人身自由、身體健康和人格尊嚴以及進行詐騙、脅迫、拘禁、幫助偷渡、偽造證件等不法活動的實行者。從規制范圍上來看,非法活動的組織者一直是刑法的重點打擊對象,如刑法設置了“組織、領導傳銷活動罪”、“組織考試作弊罪”、“組織賣淫罪等罪名”,而且技術實施者有較強的專業槽,其范圍并非含混不清或漫無邊際。因此,僅懲治非法代孕的居間者能夠確定刑罰處罰的合理邊界。從預想效果上來看,無論是非法代孕的組織策劃者還是實施技術者,都站在了正當合法的醫療秩序的對立面,肅清非法代孕居間方有利于凈化公共醫療衛生環境,實現一般預防和特殊預防相結合的效能,從而保護醫患的合法權益和合理需求。總之,打擊非法代孕居間方,是整頓混亂的代孕市場、強化對代孕的監督管理的關鍵舉措和治本之策。

2.本罪的實行行為與行為對象

本罪實行行為應以組織策劃代孕活動、操作代孕技術為內容。非法代孕居間行為的類型也須要明確其界限。組織代孕行為可以理解為經營非法代孕活動的或以招募、雇傭、介紹、引誘、強迫、欺騙等方式使他人參與非法代孕的行為,使用暴力手段而同時觸犯故意傷害罪或故意殺人罪的,從一重罪論處;操作代孕行為主要指具體實施人工輔助生殖技術的行為,包括了人工結合受精卵、植入受精卵至子宮等。主觀上缺乏故意或明知而僅實施幫助分娩行為的不屬于此類行為。代孕母親僅進行代為孕育、生產且未實質參與組織策劃的,不屬于非法代孕的居間行為,也不得作為共犯處罰。

就本罪的行為對象而言,非法組織代孕行為指向了代孕活動的其他參與主體。非法操作代孕行為的對象應理解為精子、卵子、子宮等。胎兒是否應作為權利主體或行為對象尚存爭議,本文認為,依據民法典的相關規定?,結合獨立呼吸說,同時出于限制刑罰的處罰范圍的考慮,胎兒不是非法組織、操作代孕行為的對象。從法益保護的立場出發,損害胎兒利益若構成其他犯罪的,應依照相關規定定罪處罰。如非法代孕居間方強制代孕母親終止妊娠的,不屬于本罪的規制范疇,但可能另構成故意傷害罪等罪。

3.本罪的結果與罪狀描述

本罪的結果則宜理解為非法組織、操作代孕行為制造了對法益侵害的危險,即本罪是抽象危險犯。積極刑法觀貫徹安全價值優位的理念,并積極在犯罪圈有序擴充危險犯的配置。為滿足安全政策的公共需求,對于非法代孕有必要通過禁止危險的方式追求對法益安全的維護,避免刑法只能在危險已經現實化為實害結果后被動地采取面向過去的“事后應對”。不僅如此,針對非法代孕的特殊性而言,也不宜將刑法介入的時機推遲到實害結果發生之后。非法代孕的實行具有較強的隱蔽性、私密性,識別和偵查難度較大,而且往往是因為已經出現人員傷亡的慘重后果,才被迫暴露在司法機關的視野之中,并且已然造成了不可修補和難以恢復的損失,刑法有必要主動地、嚴肅地防患于未然,規避摧毀性的實害。

在罪狀描述中,應該設置整體評價要素作為構成要件要素,即將“情節嚴重”作為構成要件要素。從修正案第三十九條可以看出,非法植入基因編輯、克隆胚胎罪把整體評價要素,即“情節嚴重”作為構成要件要素之一,并設置了加重處罰情節。“情節嚴重”的判斷必須以法益受侵害或者威脅的程度為核心?,可以出臺相關司法解釋對情節嚴重的代孕予以具體明確。其一,這符合刑法謙抑性的要求,對于情節輕微的,應履行民事或者行政處罰前置。我國目前的部門規章以“實施代孕技術的”行為為處罰對象,而刑事規制應設置更為嚴格的入罪門檻,以維護法律體系的協調性。其二,非法代孕活動具有抽象的危險,成立條件不要求行為創設足以發生實害結果的風險,所以對于非法代孕不能籠統地定罪,應通過設置整體評價要素的入罪門檻確立應受刑罰處罰的實質要求。其三,非法組織、操作代孕罪不能包括評價附隨產生的其他實害結果。比如,居間方導致代孕母親因代孕而重傷或死亡的,依具體情況,直接以過失致人重傷、死亡罪、故意傷害罪或故意殺人罪等罪名論處,其結果已經超出了非法組織、操作代孕罪本身的評價范圍。

(二)違法性層面

不法行為滿足了構成要件符合性則推定具備了違法性。然而,科技運用所引發的對法益的威脅具有不確定性,對法秩序的挑戰也是多向度的。發展中的風險社會所創造的獨立的社會形態,迫使人類思考如何避免、減弱、改造或者疏導在發達的現代性中系統地產生的風險與威脅,并著力關心技術與經濟發展本身產生的偏離。?因此,科技的發展須堅守價值無涉原則,否則將變成意識形態,成為不可能通過提出反證加以證偽的信仰體系,現代刑法中的行為主義、責任主義本質上與科技價值無涉內在暗合。刑法所扮演的的角色須要由被動地、事后地懲治實害轉變為主動地、事前地預防結果,但刑罰懲治的對象并非技術創新者而是違規使用者,在法律允許的范圍內的有益性的技術推廣不僅不能被刑法所限制,還應由法律提供主動的支持和積極的保障。即使造成法益侵害后果的,只要缺乏預見可能性就不得認定為犯罪。所以,代孕構罪應強調其非法性,此處的“非法”不是同位語或者語感意義上的非法,而是具有實際含義的。一方面,盡管我國目前對代孕仍堅持絕對禁止的態度,代孕不具備合法的可能性,但是也應當明確刑法處罰的對象必須具有違法的屬性,從而保證刑法評價不與整體法秩序相抵觸;另一方面,積極刑法觀的前瞻性因應刑事立法的未來面向,如若代孕未來能夠得以有限的合法化,那么將刑罰處罰的范圍限制在非法代孕的前提之下也能夠與前置法規定相契合。概言之,非法組織、操作代孕罪屬于典型的行政犯。?當然,沒有實質的法益侵害性的代孕即使違反相應的法律規范也不得加以刑罰處罰。

在違法性層面還需要討論的是非法組織、操作代孕罪可能涉及違法阻卻事由。代孕母親承諾的對象是重大身體權的部分,并不符合因法益闕如阻卻不法的情形。參照組織出賣人體器官罪可知,捐獻器官途徑不合法的,捐贈人的承諾不能視為刑法意義上的有效。自我決定權僅適用于個人法益的范圍之內,同時受到刑法家長主義的嚴格制約?,而個體對關乎個體重大利益的身體權的同意權受到了更為明顯的限制。同理,出租女性子宮也違背了法律保護人權的基本精神。即使當事人之間簽訂了代孕合同或者協議,也應該認定為承諾無效,至少不能作為刑法上的超法規的違法阻卻事由。此外,如上所述,代孕活動應該強調其非法性。其長遠意義在于,如若不久的將來,我國逐步建立起了與器官捐贈、移植類似的合法規范渠道,作為實施技術方的正規醫院和資質齊備的醫生則可以因履行醫療行為或實施醫療救治而阻卻違法。亦即,操作代孕技術的行為只要具有了醫學上的適應性,醫療手段符合技術規范,符合知情同意法則,就能夠作為醫療事由得以正當化。?

(三)有責性層面

該罪的責任要素應具備主觀故意。犯罪故意一般為直接故意,即組織、操作代孕者對自身行為存在認識并積極追求。生活中會出現由需求方和代孕母親私下溝通、自行主導代孕活動的情形,并不存在獨立于當事人的組織策劃者。若需求方與代孕母親串通隱瞞事實真相,那么不知情的實施技術者因不具備主觀故意而不構成犯罪。不具有組織性的需求方和代孕母親的行為,只要出于真實自愿且本質上未侵害他人和公共法益,在沒有造成其他后果的情況下,缺乏法益侵害性和實行行為性,不宜作犯罪處理。而且雙方基于生育子女的正當需求而開展合作,并無反復實施的主觀意圖,減輕了期待可能性,也欠缺可譴責性和預防必要性。

關于特定目的,筆者主張將以謀利或營利為目的作為居間者行為入罪的責任要素,即刑法應重點非難商業性代孕,而容許或選擇性地忽略非商業性代孕(含無償代孕)。一方面,這有利于限制刑法處罰范圍;另一方面,這也為有限放開代孕留下了適當空間。絕大多數有限開放代孕的國家均將刑法規制對象限定為商業性代孕。對于非商業代孕,在刑法上可以采取與對器官捐贈行為一樣的態度。非商業化代孕不涉及營利與報酬問題,本質上具有非交易性,代孕母親的工具屬性和代孕子女的商品屬性在此場合中不復存在。同時,摒除資金支配的非商業代孕在有效監管下能夠較為適當地保證參與各方的合法權益。如有學者主張現階段應明確禁止商業化代孕,嚴厲禁止以代孕謀取私利的行為,同時,立法可適當放開非商業化代孕,并對非商業化代孕實施一系列嚴格的限制。?從刑法定位和立法展望的視角來看,非法組織、操作代孕罪不處罰非商業性代孕行為更符合刑法處罰的片段性,將不具有謀利目的的非商業性代孕交由其他罪名或其他部門法規范予以調整更具為妥當。比如,無償幫助的組織策劃者的行為可以受到民事協議和刑法其他罪名的制約,而不具有營利目的的實施技術者也可以根據醫療行業規定加以規范。

五、結語

立法須引領或順應時代動向,不應滯后于社會與科技前進的步伐。無論將來代孕是否得以附條件合法化,刑法在此間發揮的功能都至關重要。近年來,學界頻頻出現從“禁止代孕”到“規范代孕”的動議。?有學者對學界關于代孕的“全面否定說”、“生育權實現需要自身具備條件說”、“少數人權利關系不大說”、“違背人性說”、“法律家長主義說”進行了批判性反思,支持“代孕有限開放說”。?也有學者對全國首例人體冷凍胚胎權屬糾紛案的相關法律問題展開了深入的探討,并提倡適當有限放開代孕、滿足代孕正當需要。?還有學者堅定地支持有限開放代孕并梳理其面臨的現實障礙,進一步提出破解難題的應對策略。?總之,非法代孕制度化的路徑要以醫學規律事實為基礎,用法律規范價值對其進行衡量,以此限制醫學技術可能引發的社會副作用,從而最大程度地惠益于國民福祉。?我國對代孕的治理應當首先基于客觀研判和理性審思,采取適當的形式及方式落實監管,進而從兜底懲戒逐步轉入規范疏導,最終形成堵疏結合、和諧有序的應然景象。

注釋:

①? 參見[德]埃里克·希爾根多夫:《德國刑法學:從傳統到現代》,江溯、黃笑巖等譯,北京大學出版社2015 年版,第480 頁。

② 也可能是代孕需求方只提供精子或者卵子,由其他人捐獻卵子或精子。

③ 參見石雷、占瀘霞:《“功能結構”視域下我國代孕制度的構建》,《海峽法學》2019 年第1 期。

④ 參見徐園紅、羊海燕:《我國合法代孕類型化界定路徑探析》,《中國衛生法制》2021 年第1 期。

⑤ 2001 年原衛生部頒布的《人類輔助生殖技術管理辦法》第3 條明確規定:“禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎。醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。”第22 條規定:“開展人類輔助生殖技術的醫療機構違反本辦法,實施代孕技術的,由省、自治區、直轄市人民政府衛生行政部門給予警告、3 萬元以下罰款,并給予有關責任人行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。”2003 年8 月頒布的《人類輔助生殖技術規范》、《人類輔助生殖技術和人類精子庫倫理準則》再次重申禁止開展人類輔助生殖技術的醫療機構實施代孕。值得注意的是,2015 年修訂的《中華人民共和國人口與計劃生育法》刪除了草案擬定的“禁止代孕”的條款。

⑥ [日]西田典之、橋爪隆:《日本刑法各論》,王昭武、劉明祥譯,法律出版社2020 年版,第41 頁。

⑦ 黃筱:《“代孕黑產”隱患不能視而不見》,《新華每日電訊》2021 年1 月15 日。

⑧ 參見廣西壯族自治區柳州市城中區人民法院(2011)城中民一初字第838 號民事判決書;湖北省武漢市中級人民法院(2018)鄂01 民終9799 號民事判決書;北京市第一中級人民法院(2021)京01 民終1433 號民事判決書。

⑨ 參見上海市第一中級人民法院(2015)滬一中少民終字第56 號民事判決書;北京市第一中級人民法院(2019)京01 民終7366 號民事判決書;云南省昆明市中級人民法院(2019)云01 民終2092 號民事判決書。

⑩ 參見廣東省花都市(區)人民法院(2020)粵0114 刑初429 號刑事判決書。

? 參見湖南省衡陽市珠暉區人民法院(2020)湘0405 刑初222 號刑事判決書。

? 參見浙江省三門縣人民法院(2020)浙1022 刑初83 號刑事判決書。

? [英]邊沁:《立法理論——刑法典原理》,孫力等譯,中國人民公安大學出版社1993 年版,第66—69 頁。

? 參見劉艷紅:《化解積極刑法觀正當性危機的有效立法——〈刑法修正案(十一)〉生物安全犯罪立法總置評》,《政治與法律》2021 年第7 期。

? 張明楷:《增設新罪的觀念——對積極刑法觀的支持》,《現代法學》2020 年第5 期。

? 參見高銘暄、孫道萃:《〈刑法修正案(十一)(草案)〉的解讀》,《法治研究》2020 年第5 期。

? 參見[德]克勞斯·羅克辛:《刑法的任務不是法益保護嗎?》,樊文譯,《刑事法評論》2006 年第2 期。

? 參見[德]科訥琉斯·普赫特維茨:《論刑法的機能主義化》,陳昊明譯,《北航法律評論》2014 年第1期。

? 參見張明楷:《法益初論》,商務印書館2021 年版,第340 頁。

? 參見劉長秋:《論我國立法規制代孕的價值及其方向》,《南通大學學報》(社會科學版)2021 年第3 期。

? 參見肖永平、張弛:《比較法視野下代孕案件的處理》,《法學雜志》2016 年第4 期。

? 參見陳鶴文:《域外代孕親子關系確認規則研究》,《醫學與法學》2020 年第4 期。

? 不同于兜底懲戒型,法國、德國、奧地利、意大利、英國、希臘、葡萄牙、西班牙、愛沙尼亞等歐盟國家都有成文法律對代孕作出明確規定。英國、希臘、愛沙尼亞等國的法律有條件地承認某些類型代孕的合法性。

? 參見李雨涵:《日本代孕法律問題研究》,《醫學與法學》2019 年第4 期。

? 參見王萍:《代孕法律的比較考察與技術分析》,《法治研究》2014 年第6 期。

? 英國于1990 年通過了《人工生殖與胚胎法》。

? 參見潘榮華、楊芳:《英國“代孕”合法化二十年歷史回顧》,《醫學與哲學》(人文社會醫學版)2006 年第11 期。

? 參見孟金梅:《國際代孕法律實務分析:以泰國為例》,《中國性科學》2015 年第4 期。

? 參見袁泉、羅穎儀:《跨境代孕中的法律沖突及其解決路徑——〈跨國收養方面保護兒童及合作公約〉的經驗》,《國際法研究》2019 年第2 期。

? 參見張明楷:《刑法學》,法律出版社2021 年版,第97 頁。

? 參見肖麗:《代孕行為刑法規制界限探討》,《江蘇警官學院學報》2016 年第2 期。

? 參見邢鴻飛、潘俊成:《論代孕的行政法規制缺失及其完善》,《醫學與哲學》2021 年第23 期。

? 高銘暄、孫道萃:《預防性刑法觀及其教義學思考》,《中國法學》2018 年第1 期。

? 參見付立慶:《積極主義刑法觀及其展開》,中國人民大學出版社2020 年版,第57 頁。

? 參見[日]山口厚:《刑法總論》,付立慶譯,中國人民大學出版社2018 年版,第355 頁。

? 《民法典》第十六條規定:涉及遺產繼承、接受贈與等胎兒利益保護的,胎兒視為具有民事權利能力。但是,胎兒娩出時為死體的,其民事權利能力自始不存在。

? 參見張明楷:《犯罪構成體系與構成要件要素》,法律出版社2010 年版,第238 頁。

? 參見[德]烏爾里希·貝克:《風險社會》,何博聞譯,譯林出版社2004 年版,第16 頁。

? 參見田宏杰:《代孕治理的時代之問與應然選擇》,《中國應用法學》2021 年第6 期。

? 參見車浩:《自我決定權與刑法家長主義》,《中國法學》2012 年第1 期。

? 參見楊丹:《醫療刑法研究》,中國人民大學出版社2010 年版,第171 頁。

? 參見馬龍倩:《國內代孕亂象及其規制路徑》,《東南大學學報》(哲學社會科學版)2020 年第2 期。

? 參見劉碧波:《代孕的立法與司法問題》,《學術交流》2017 年第7 期。

? 參見莊緒龍:《對“有限開放代孕”之批判觀點的思考與回應》,《法治研究》2017 年第6 期。

? 參見楊立新:《適當放開代孕禁止與滿足合法代孕正當要求——對“全國首例人體冷凍胚胎權屬糾紛案”后續法律問題的探討》,《法律適用》2016 年第7 期。

? 參見彭熙海、白銀:《論有限放開代孕障礙的排除》,《中南大學學報》(社會科學版)2018 年第6 期。

? 參見劉志先、先德奇:《非商業性有限代孕的制度構建探析》,《醫學與法學》2022 年第1 期。