主要環境因子和混養對單環刺螠幼螠成活和生長的影響

丁子媛,劉統昊,劉順,王松林,孟霄,周超儀,許星鴻

(江蘇海洋大學海洋科學與水產學院,江蘇 連云港 222005)

單環刺螠(Urechis unicinctus)(俗稱海腸)屬于螠蟲動物門(Echiura)、螠綱(Echiurida)、無管螠目(Xenopneusta)、刺螠科(Urechidae)、刺螠屬(Urechis),主要分布于中國、朝鮮、俄羅斯和日本,是我國沿海僅有的無管螠目種類[1]。單環刺螠體壁肌肉味鮮美、富含蛋白質和不飽和脂肪酸;體腔液可提取纖溶酶、速激肽等藥用活性物質,具有較大的開發利用價值[2,3]。過度捕撈和環境污染等因素使單環刺螠自然資源量日益減少,亟待開展單環刺螠的人工增養殖。幼體培育是海洋經濟動物人工繁育的關鍵環節,關于單環刺螠幼螠的研究多集中在生理生化等方面。許星鴻等[4]采用熱滴片法分析了單環刺螠幼螠的染色體數目和核型;楊成林[5]分析了幼螠對蛋白質、脂肪等營養的基本需求量;張立濤[6]發現,單環刺螠不同器官硫雙加氧酶在硫化物應激時具有不同程度的氧化解毒作用。然而,關于人工增養殖環境條件的研究僅有少量報道。常林瑞等[7]測定了不同餌料(微綠擬球藻Nannochloropsis sp.和三角褐指藻Phaeodactylum tricornutum)對幼螠生長及攝食強度的影響;李海涵等[8]分析了不同鹽度(15、20、25 和30)和底質(泥底、泥沙混合底、40 目沙底、60 目沙底)對幼螠增重率和成活率的影響;孫濤等[9]報道pH 為8 時,單環刺螠的蛋白質積累水平最高,弱堿環境是其適宜生長環境。在幼螠的自然海域環境及人工繁育生產過程中,雨水少的季節海水鹽度可能高于30,海沙過篩成40 目或60 目底質耗費大量人力,天然水體中單環刺螠和其他海洋生物共存,且人工單養效益低,但高鹽度海水、未過濾的天然海沙、混養生物以及常用的水產餌料如小新月菱形藻(Nitzschia closterium f.minutissima)、扁藻(Platymonas subcordiformis)、螺旋藻(Spirulina)、鼠尾藻(Sargassum thunbergii)等對幼螠存活及生長的影響迄今未見報道。

本研究通過檢測不同溫度、鹽度、底質、餌料等環境因子對單環刺螠幼螠成活率和增重率的影響,研究與魚、蝦、蟹等生物混養時幼螠的存活和生長,以豐富單環刺螠苗種培育的基礎資料。

1 材料與方法

1.1 材料

實驗用單環刺螠、日本螠(Charybdis japonica)、脊尾白蝦(Exopalaemon carinicauda)和矛尾復蝦虎魚(Synechogobius hasta)等,于2020 年4 月購自江蘇省連云港市海州區海寧中路水產品市場。挑選活力較強的單環刺螠成熟個體,進行人工授精,培育出大小均勻、收縮力強、健康強壯的幼螠作為實驗材料。養殖生物具體個數及初始體質量見表1。

養殖容器為50 cm×40 cm×35 cm 的塑料箱。餌料包括小新月菱形藻、扁藻、螺旋藻粉、鼠尾藻粉、海參開口料等。小新月菱形藻、扁藻為本實驗室培養的藻液,密度均為107個細胞/mL,直接撒入水體。螺旋藻粉、鼠尾藻粉、海參開口料為市售干粉,用300 目篩絹網濾入水體中投喂。樣品使用電子分析天平測量(精確到0.0001 g)。

1.2 實驗方法

單環刺螠耐受環境為溫度-2~31℃、鹽度13.8~35.9,在自然海域中棲息在泥沙底質中,為濾食性[10,11]。本實驗采用靜水法,實驗期間連續充氧,每天換水1/3~1/2,早晚各投喂1 次,室內自然光照,養殖實驗時間為一個月。

1.2.1 溫度實驗

設10℃、15℃、20℃、25℃和30℃組,每組3 個平行,每放入15 個大小相近的幼螠,加入5 L 鹽度25 的海水,底質為40 目沙,投喂混合藻粉(螺旋藻粉+鼠尾藻粉+海參開口料),3 種餌料投喂量均為2 mg/個幼螠),每天早晚各投喂一次。養殖箱放入生化培養箱內調控溫度。

1.2.2 鹽度實驗

設15、20、25、30 和35 鹽度組,每組3 個平行,不同鹽度梯度的海水一次性配制5 L,每個實驗組中放入15 個大小相近的幼螠,水溫20℃,底質為40 目沙,投喂混合藻粉。

1.2.3 底質實驗

設無底質、泥、泥沙、天然海沙、40 目沙和60 目沙6 個底質處理組,每組3 個平行,加入5 L 鹽度25 的海水,每個實驗組中放幼螠數、水溫和投喂同上。

1.2.4 餌料種類實驗

設螺旋藻粉(投喂量為6 mg/個幼螠)、混合藻液(小新月菱形藻和扁藻按投喂量各3 mL/ 個幼螠)、螺旋藻粉+混合藻液(螺旋藻粉投喂量為3 mg/個幼螠,小新月菱形藻和扁藻按投喂量各1.5 mL/個幼螠)、混合藻液+海參開口料(海參開口料投喂量為3 mg/個幼螠,小新月菱形藻和扁藻按投喂量各1.5 mL/個幼螠)和混合藻粉(螺旋藻粉+鼠尾藻粉+海參開口料3 種餌料投喂量均為2 mg/個幼螠)共5 個組。每組3 個平行,底質為40 目沙,每組中幼螠數、水溫、鹽度和投喂同上。

1.2.5 混養實驗

混養實驗分為7 組,每組3 個平行(表1)。7 組實驗均控制溫度為20℃,鹽度為25,pH 為7.5~8.0,底質為40 目沙。在第2、5 組的養殖箱中放入2根直徑為10 cm 的PVC 管作為蟹棲息處。

表1 混養實驗組設置Tab.1 Setting of mixed breeding experimental group

第1 組投喂螺旋藻粉,投喂量為6 mg/個;第2、3、5、6 組投喂正大水產混合飼料,投喂量為40 mg/個;第4、7 組選用凍干紅蟲餌料,投喂量為150 mg/個。混養組中單環刺螠不單獨投喂。如果有個體死亡,及時取出,保持水質良好。

1.3 數據采集與處理

本實驗采用SPSS 25 分析軟件對實驗數據進行單因素方差分析(One-Way ANOVA),LSD 多重比較和Duncan's 檢驗,顯著水平設為P<0.05。

成活率(%)=(實驗結束時存活的幼螠數/實驗初始幼螠數)×100%;

增重率(%)=(Wt-W0)/W0×100%。

注:Wt和W0分別為實驗初始和結束時幼螠體質量(g)。

2 結果與分析

2.1 溫度對幼螠成活率和增重率的影響

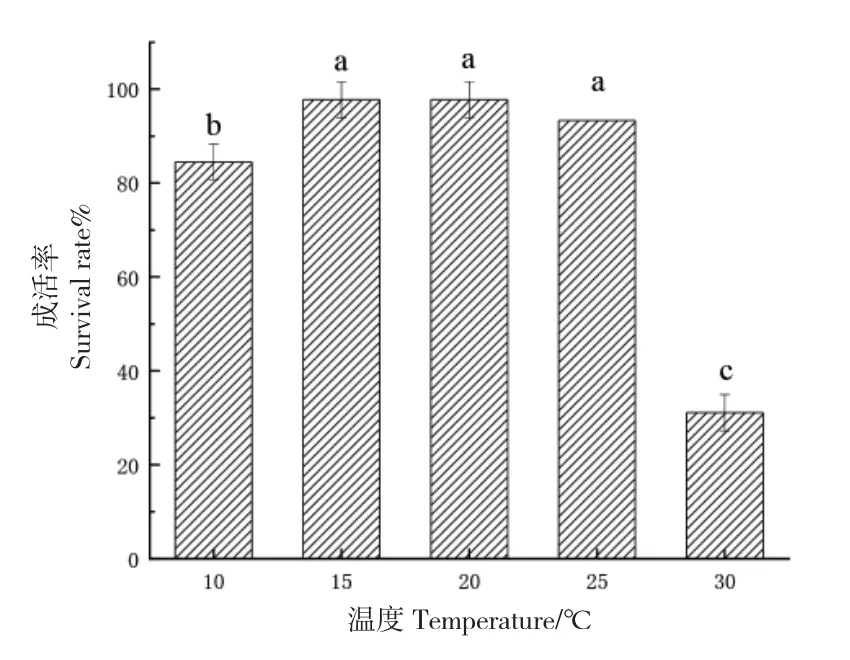

單環刺螠的成活率隨溫度的升高呈現先增高后降低的趨勢(圖1)。當溫度為30℃時,幼螠的成活率降至31.11%,與其他溫度組差異顯著(P<0.05);當溫度為15℃~25℃時,幼螠的成活率受溫度影響不大,基本上可達到95%,各溫度組無顯著性差異(P>0.05);當溫度處于15℃~20℃時,幼螠成活率最高,可達97.78%。

圖1 不同溫度對幼螠成活率的影響Fig.1 Effect of different temperature on survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

單環刺螠的增重率隨溫度的升高呈現先增高后降低的趨勢,各溫度組之間存在顯著性差異(P<0.05),低溫或高溫均會抑制幼螠的生長發育,且低溫對單環刺螠幼螠的增重率影響更大,當水溫為10℃時,幼螠的增重率僅有(2.16±0.65)%,20℃時,幼螠的增重率最高,可達(98.89±1.95)%(表2)。從圖1 和表2 可得,15℃~20℃時,單環刺螠幼螠的成活率無顯著性差異,但20℃時幼螠的增重率最高,結合不同溫度實驗組幼螠的增重率和成活率可得,單環刺螠幼螠的最適生長溫度為20℃。

表2 不同溫度對幼螠增重率的影響Tab.2 Effect of different temperature on weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

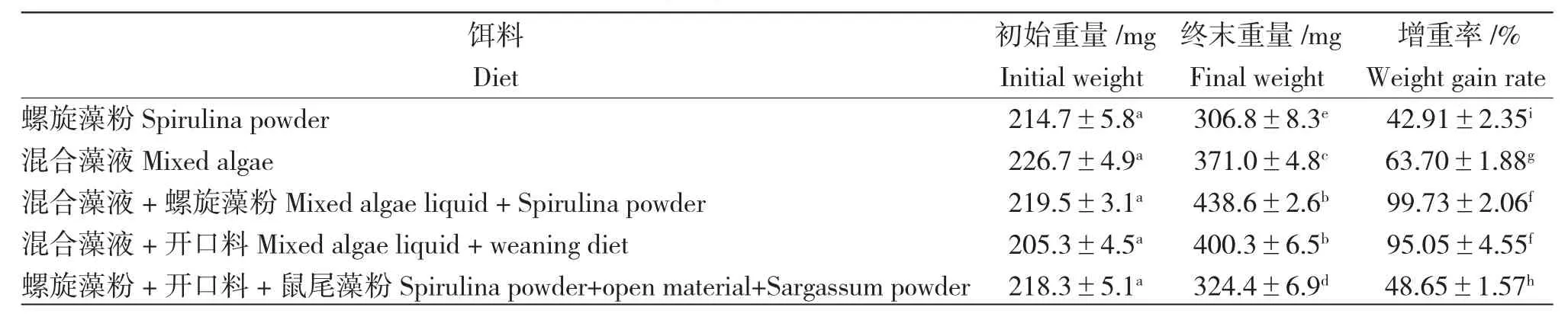

2.2 鹽度對幼螠成活率和增重率的影響

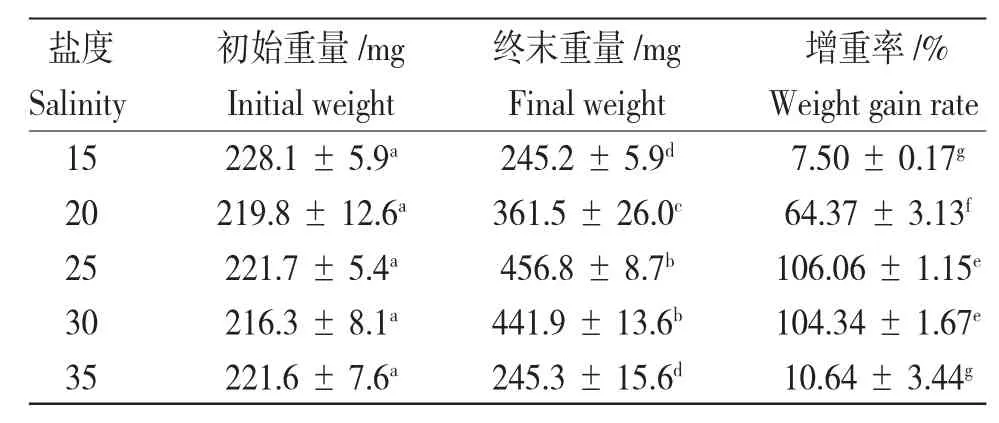

單環刺螠的成活率隨鹽度的升高呈現先增高后降低的趨勢(圖2)。當鹽度為15 和35 時,幼螠的成活率最低,為75.56%,與其他鹽度組差異顯著(P<0.05);當鹽度為20~30 之間,各鹽度實驗組幼螠的成活率無顯著性差異(P>0.05);當鹽度處于25~30 時,幼螠成活率最高,可達100%。單環刺螠幼螠的增重率隨鹽度的升高呈現先增高后降低的趨勢,低鹽或高鹽幼螠的增重率均會降低,抑制幼螠的生長發育。25、30 鹽度組中幼螠的增重率無顯著性差異,但與其他鹽度組差異顯著(P<0.05),其中鹽度為25 時幼螠的增重率最高,為(106.06±1.15)%。15、35 鹽度組中幼螠的增重率無顯著性差異,但與其他鹽度組差異顯著(P <0.05),其中鹽度為15 時幼螠的增重率最低,僅有(7.50±0.17)%(表3)。結合不同鹽度實驗組幼螠的增重率和成活率可得,單環刺螠幼螠的最適生長鹽度為25~30。

表3 不同鹽度對幼螠增重率的影響Tab.3 Effect of different salinity on weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

圖2 不同鹽度對幼螠成活率的影響Fig.2 Effect of different salinities on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

2.3 底質對幼螠成活率和增重率的影響

無底質組單環刺螠幼螠的成活率為0%;在一個月內各底質組幼螠成活率均高于90%,其中以40目沙為底質的實驗組幼螠成活率最高,為97.78%,以泥為底質的組幼螠的成活率最低,為91.11%,但各底質組之間成活率差異不顯著(P>0.05)(圖3)。以泥為底質和以泥沙為底質的實驗組單環刺螠幼螠的增重率顯著低于以天然海沙、40 目沙和60 目沙為底質的實驗組(P<0.05),且以泥為底質的實驗組幼螠的增重率最低,僅(19.76±2.30)%。以40 目沙、60 目沙和天然海沙為底質的實驗組幼螠的增重率無顯著性差異(P>0.05)(表4)。結合不同底質梯度實驗組幼螠的增重率和成活率可得,40 目沙底組幼螠成活率和增重率均略高于60 目沙底組、天然海沙底質組幼螠的成活率和增重率,但差異不顯著(P>0.05),因此,底質對單環刺螠幼螠的生長發育不可缺少,沙底比泥底或泥沙混合底質更適宜,但沙子顆粒大小對其影響不大。

圖3 不同底質對幼螠成活率的影響Fig.3 Effect of different substrate on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

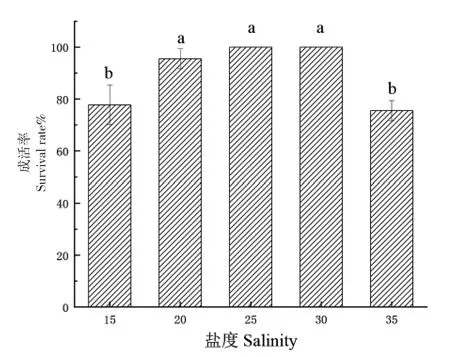

2.4 餌料對幼螠成活率和增重率的影響

不同餌料組單環刺螠幼螠的成活率都較高,餌料無顯著影響(P>0.05);混合藻液、(混合藻液+螺旋藻粉)、(螺旋藻粉+開口料+鼠尾藻粉)實驗組幼螠的成活率最高,為97.78%(圖4)。投喂螺旋藻粉組幼螠增重率最低,僅有(42.91±2.35)%;投喂(螺旋藻粉+開口料+鼠尾藻粉)組幼螠增重率也偏低,為(48.65±1.57)%;投喂(混合藻液+螺旋藻粉)和(混合藻液+開口料)的實驗組幼螠增重率明顯高于其他實驗組(P<0.05),但兩組幼螠增重率無顯著差異(P>0.05)(表5)。結合成活率和增重率可得,投喂(混合藻液+螺旋藻粉)或(混合藻液+刺參開口料)更適宜幼螠生長發育。

表5 不同餌料對幼螠增重率的影響Tab.5 Effect of different diets on weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

圖4 不同餌料對幼螠成活率的影響Fig.4 Effect of different diets on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

2.5 混養對幼螠成活率和增重率的影響

不同混養條件下單環刺螠幼螠的成活率不同,與脊尾白蝦混養組幼螠成活率與幼螠單獨養殖組(以下稱對照1 組)幼螠成活率無顯著差異(P>0.05),但與日本蟳混養的實驗組和矛尾復蝦虎魚混養組幼螠的成活率相比明顯較高(P<0.05),為93.33%(圖5)。

圖5 不同混養生物對幼螠成活率的影響Fig.5 Effect of different polyculture patterns on the survival rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

單養幼螠的增重率為(80.71±3.81)%,與脊尾白蝦混養的實驗組幼螠的增重率為(79.62±3.29)%,與對照1 組幼螠的增重率相比差異不顯著,與日本蟳混養的實驗組幼螠的增重率為(88.92±3.20)%,與對照1 組和蝦螠混養實驗組中幼螠的增重率相比有明顯差異(P<0.05),魚螠混養系統中幼螠的增重率為(92.71±4.64)%,明顯高于對照組1 組和蝦螠混養組(P<0.05),與蟹螠混養組無顯著性差異(P>0.05)(圖6)。

圖6 不同混養生物對幼螠增重率的影響Fig.6 Effect of different polyculture patterns on the weight gain rate of echiuran worm Urechis unicinctus juveniles

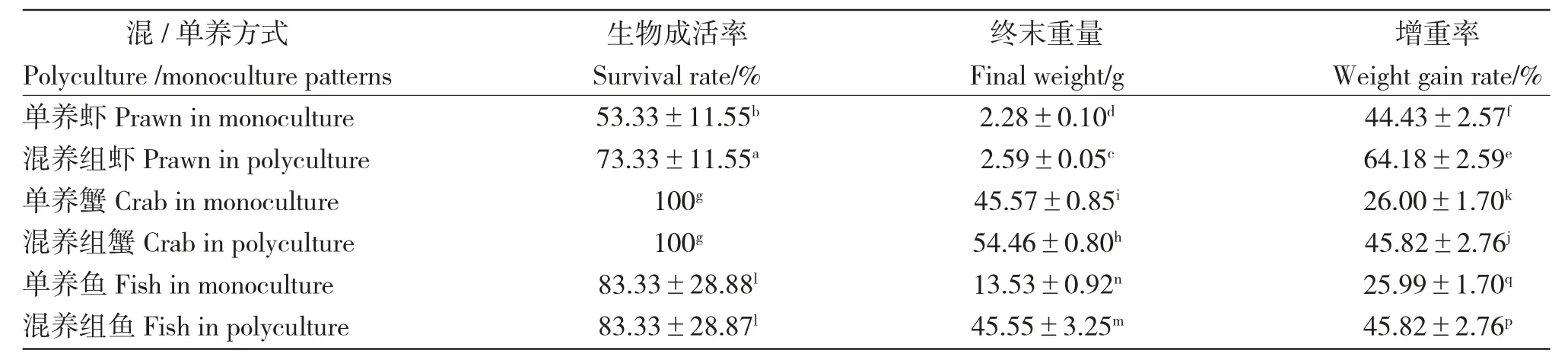

脊尾白蝦單養(以下稱對照2 組)時脊尾白蝦的成活率為(53.33±11.55)%,與單環刺螠幼螠混養時脊尾白蝦的成活率為(73.33±11.55)%,與對照2組差異明顯(P<0.05);對照2 組的脊尾白蝦增重率為(44.43±2.57)%,與單環刺螠幼螠混養時脊尾白蝦的增重率為(64.18±2.59)%,與對照2 組差異明顯(P<0.05)。日本蟳單養(以下稱對照3 組)時日本蟳的成活率為100%,與單環刺螠幼螠混合養殖時日本蟳的成活率亦為100%,與對照3 組相比無顯著性差異;對照3 組的日本蟳增重率為(26.00±1.70)%,與單環刺螠幼螠混養時日本蟳的增重率為(45.82±2.76)%,與對照3 組相比差異較明顯(P<0.05)。矛尾復蝦虎魚單養(以下稱對照4 組)時矛尾復蝦虎魚的成活率為(83.33±28.88)%,與單環刺螠幼螠混養時矛尾復蝦虎魚的成活率為(83.33±28.87)%,與對照4 組相比無顯著性差異;對照4 組的矛尾復蝦虎魚的增重率為(25.99±1.70)%,與單環刺螠幼螠混養時矛尾復蝦虎魚的增重率為(45.82±2.76)%,與對照4 組相比差異較明顯(P<0.05)(表6)。

表6 不同混養生物成活率和增重率對比Tab.6 Comparison of survival rate and weight gain rate of culture animals in polyculture patterns

3 討論

3.1 溫度對幼螠成活和生長的影響

溫度是影響海洋生物生長發育最重要的主要環境因子之一。溫度突變會使擔輪幼蟲期的刺螠成活率急劇下降,在較高溫環境下突變范圍超過6℃,幼螠在短期內全部死亡,而低溫環境下往往能存活一半;在一定溫度范圍內(13~22℃),幼螠對溫度突變有一定的適應能力[12]。李諾等[10]研究發現,單環刺螠的生活溫度范圍較廣,在-2~31℃均可生存,低溫或高溫對單環刺螠的生長速度和成活狀況都會產生不良影響,甚至死亡。本實驗數據與該研究數據相似。對多種海洋生物的研究發現,溫度還與體內免疫酶活力有關,隨著水溫升高,生物體內的酶活力增強,幼體對餌料消化以及體內同化作用隨之增高,增重率也隨之增高,幼體生長速度加快;在低溫環境下,酶活力降低,甚至失去,攝取的食物不能完全消化,抑制了幼蟲的生長發育[13-15]。與單環刺螠相似的貝類,在適溫范圍內,不同溫度對稚貝生長速率的影響差異顯著。本研究所得結果與之相近,在適宜的溫度下,單環刺螠的成活率和增重率隨溫度的升高均呈現先增高后降低的趨勢,溫度過低或過高均會降低幼螠的成活率,抑制幼螠的生長。

單環刺螠幼螠孵化的最適溫度為15~21℃[16];幼螠生長的適宜水溫為15~20℃[17]。本實驗得出幼螠生長的適宜水溫為15~25℃,與相關報道略有差異,分析原因為,本實驗所用幼螠較為成熟,而其他的研究多為單環刺螠擔輪幼蟲期,幼螠比孵化初期的擔輪幼蟲對溫度的耐受性顯著提高。本實驗結果發現,當溫度達30℃時,幼螠的成活率明顯降低,表明幼螠與冷水性生物的適宜溫度相似。

3.2 鹽度對幼螠成活和生長的影響

鹽度與水生生物體內滲透壓密切相關,低鹽環境使貝類閉殼,減少體內外水流交換以平衡滲透壓,從而使其攝食功能下降,影響清濾率、濾食率;高鹽使貝類內環境紊亂,不足以平衡滲透壓,影響攝食功能[18]。單環刺螠與某些貝類同為海洋濾食動物,不適宜的鹽度對單環刺螠的影響規律與貝類相似。鹽度變化嚴重影響機體的免疫功能,在高鹽或低鹽環境下,生物體為了調節體內外滲透壓,會適當地改變血細胞的密度,超過臨界值免疫功能下降[19]。鹽度突變能刺激機體產生應激反應,增加活性氧含量,提高超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,SOD)活性,消除高鹽或低鹽引起的過量自由基,減少氧化損傷,降低丙二醛(Malondialdehyde,MDA)含量,降低脂質過氧化程度,提高免疫力,提高耐受性[20]。朱曉瑩等[21]研究發現,隨鹽度升高,單環刺螠血細胞密度也升高;低鹽或高鹽都會使SOD活性下降、MDA 含量升高;酸性磷酸酶(Acid Phosphatase,ACP)活性在低鹽度時先下降、后上升、最后下降,在高鹽度時先上升后下降,單環刺螠在20~30 鹽度下免疫力較強,低鹽比高鹽對免疫能力的影響更為顯著。

高鹽會使幼螠吐臟,因吸水能力降低而脫水;而低鹽會使單環刺螠的體壁變色,收縮能力下降等,影響其生理生長狀態。世界各大洋表層海水受人為因素、地理位置及季節變化的影響,鹽度分布不均,平均鹽度為35。研究高鹽度下幼螠生長的變化規律可補充基礎研究資料。李海涵等[8]分析了不同鹽度(15、20、25、30)對幼螠增重率和成活率的影響,發現幼螠的最適生長鹽度為25~30,但沒有涉及高鹽度對幼螠生長的影響。本實驗提高鹽度梯度上限,發現鹽度為35 時幼螠增重率和成活率顯著較低。本研究表明:單環刺螠的成活率和增重率隨鹽度的升高均呈現先增高后降低的趨勢,鹽度過低或過高均降低幼螠的成活率、抑制幼螠的生長。單環刺螠幼螠的最適生長鹽度為25~30。劉峰等[22]報道,幼螠在鹽度20.8~35.2 時生長較快。鄭巖等[11]提出單環刺螠幼螠最適鹽度范圍為20.8~35,鹽度最高值均高于本實驗結果。推測可能由于本實驗中不同鹽度梯度的海水是提前配制好,幼螠投放水體中無過渡階段所致,如果將水體鹽度逐漸增加,可能會使幼螠對鹽度的耐受力有所提高。

3.3 底質對幼螠成活和生長的影響

海洋中營底棲生活的生物對底質有較強的依賴性。主要環境因子對單環刺螠生長發育的影響研究較多,但底質對單環刺螠成活率和增重率的影響研究較少。單環刺螠營底棲生活,底質的種類及顆粒大小對其生長、生活生理狀態有著至關重要的影響。本實驗結果表明,單環刺螠幼螠的生存離不開底質,不同底質對幼螠的生長影響不同,但沙粒徑大小對幼螠的成活和生長沒有顯著性影響。Allan等[23]實驗結果表明,有無底質對結群新對蝦(Metapenaeus macleayi)的成活率無顯著影響,但有底質組對蝦的生長率顯著高于無底質組;蔡英亞等[24]報道,青蛤(Cyclina sinensis)在含沙的底質中生長率較其他底質組顯著增加;牛從從[25]發現泥質底或泥沙質底更加有利于單環刺螠幼蟲的附著變態,純沙或未過濾沙環境下,幼蟲停止變態甚至全部死亡。本研究結果顯示完成變態和附著階段的幼螠更適合于沙底質中生存,表明其在不同的生長階段有著不同的環境需求。李海涵等[8]的研究也表明:單環刺螠幼螠在不同底質環境下的成活率和增重率不同,其對底質有明顯的選擇性,與本實驗結果一致。

孫陽等[26]研究發現,底質中沙的含量對單環刺螠的生存起著決定性的作用,在純沙條件下單環刺螠增重率最大、變色率最高,在含70%沙的條件下成活率最高,隨沙含量的增加單環刺螠增重率升高、變色率升高,純沙最適合刺螠生長,與本實驗結果相似。目前雖已有關于過濾的40 目或60 目海沙底質對幼螠生長的影響報道[8],但缺乏未過濾天然海沙對幼螠培育的影響資料,且生產中海沙過篩耗費大量人力、增加成本。本研究結果表明,以天然海沙為底質,幼螠的增重率與成活率均較高,與過篩細沙中培育的幼螠無顯著差異,因此只要找到合適底質的海區進行人工養殖或放流,幼螠可以存活、生長,這為單環刺螠資源保護提供了依據。

3.4 餌料對幼螠成活和生長的影響

餌料的種類與質量直接影響濾食性生物的存活與生長。投喂等鞭金藻(Isochrysis galbana)的硬殼蛤(Mercenaria mercenaria)稚貝成活率最高,投喂混合藻稚貝的日生長率最高[27]。不同餌料組厚殼貽貝(Mytilus coruscus)稚貝的殼長和殼高存在顯著差異[28];混合餌料組稚貝的殼長和殼高明顯高于單一餌料組。在毛蚶(Scapharca subcrenata)生長過程中,多種藻類混合投喂時幼體的生長最快,與單一藻類投喂相比具有明顯優勢[29]。常林瑞等[7]發現投喂單一微綠擬球藻時,幼螠的增重率明顯低于投喂混合餌料組(微綠擬球藻和三角褐指藻)。在本實驗中,混合藻液組的幼螠增重率雖然比(混合藻液+螺旋藻粉)和(混合藻液+開口料)組的增重率低,但比投喂單一螺旋藻粉組的增重率顯著增加,且投喂單一螺旋藻粉組的幼螠成活率較低,表明混合餌料的營養成分更為全面,更適合幼螠的生長發育。野生的單環刺螠幼螠可以攝取沉積物表層的有機物來滿足自身的生長需求,但在人工培養過程中,底質中有機質含量降低,單一餌料易造成幼螠營養不足,導致幼螠生長發育緩慢、成活率下降,因此,在人工養殖過程中要注意餌料營養的均衡,以促進幼螠快速生長。

本實驗結果表明,混合餌料的組成對幼螠的生長影響亦有影響,(螺旋藻粉+開口料+鼠尾藻粉)實驗組幼螠的增重率明顯低于其他混合餌料組。喬洪金等[30]發現隨著飼料中鼠尾藻粉添加量的增加,大菱鲆幼魚的增重率、攝食率等均呈逐漸降低的趨勢。Yildirim 等[31]報道在海洋生物餌料中添加鼠尾藻粉會造成飼料風味改變,因降低了攝食率而增重率下降。Pernado 等[32]研究表明,尼羅羅非魚(Oreochromis niloticus)對于鼠尾藻(Sargassum muticum)的消化利用率明顯低于其他藻類。因此在幼螠的餌料中添加鼠尾藻粉的比例不宜過高,既適于幼螠生長且成本低廉的餌料成分配比有待于進一步研究。

3.5 混養對幼螠成活和生長的影響

單一養殖模式成本高、效益低,符合生態學的混養模式更加有利于養殖產量的提高[33]。本研究發現,蝦螠混養系統中幼螠的成活率與對照組相似,但混養組脊尾白蝦的成活率與增重率均比對照組高,其原因可能是由于幼螠充分攝食了多余的餌料及蝦排泄物,減少了有機物造成的水質惡化,使水體中的營養物質和能量能夠得到良性循環,促進了脊尾白蝦的成活與生長。青蛤、江蘺(Gracilaria)混養水體中總氮、總磷的濃度總體低于飼養單一生物,極大提高了混養組N、P 的利用率,蝦類、濾食性生物和大型藻類在增加經濟收益的同時可以顯著降低養殖水體的污染[34]。單環刺螠屬于濾食性生物,與蝦及大型藻類混養,在減污的同時不影響經濟收益,使養殖生物的生存空間得以充分利用,可促進海洋漁業的可持續發展。

從本實驗結果看,蟹螠混養組中幼螠存活率雖然低于單養幼螠組和蝦螠混養組,但仍高于70%,且蟹螠混養組中幼螠的增重率明顯高于兩組,表明單環刺螠和日本蟳混養具有一定的可行性。在混養時,先投放單環刺螠幼螠,待幼螠全部鉆沙后再放入日本蟳,同時在養殖池內放入PVC 管作為日本蟳的棲息地,可減少其對幼螠的捕食。據周演根等[35]報道,蝦蟹混養系統中,蟹類在捕食大型餌料過程中可產生殘渣,而蝦類可充分利用所產生的餌料殘渣,結合本實驗數據推測,此優勢同樣出現在蟹螠混養系統中,幼螠攝食餌料殘渣,既促進了物質循環,又凈化了水質,但幼螠和蟹苗投放順序有要求,所以在生產實踐中實施上有一定難度。

矛尾復蝦虎魚是連云港海域特有的肉質鮮美的魚類。本實驗結果表明:單環刺螠幼螠不宜與矛尾復蝦虎魚混養,魚螠混養組幼螠的成活率極低,其原因為矛尾復蝦虎魚盛產在灘涂上,在泥灘上作穴,棲息地與單環刺螠相近,兩者混養會捕食幼螠。裴宇[36]將凡納濱對蝦(Litopenaeus vannamei)與金錢魚(Scatophagus argus)混養,發現混養可以改善水環境、增加能量轉化率、平衡浮游生物量,提高經濟收益。但海水魚類一般為肉食性或雜食性,魚螠混養模式不適合用于生產實踐。

3.6 結論

本實驗結果表明,幼螠的養殖溫度為15~25℃(最適20℃),鹽度為20~30(最適25~30),底質為沙,適合投喂(混合藻液+螺旋藻粉)或(混合藻液+海參開口料)。為改善養殖環境,提高養殖產量,建議將單環刺螠與蝦混養,建立符合生態學的新型養殖模式。