少年濕地學家養成記

趙廣明

濕地學家:自然探秘者和守護人

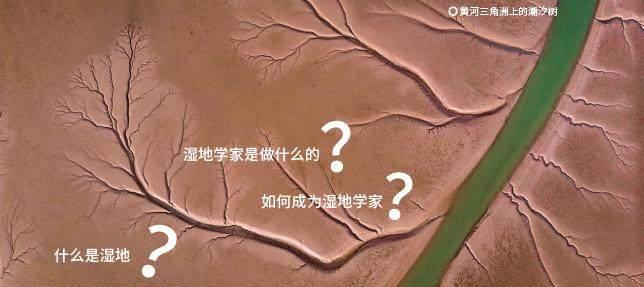

你見過忘情“生長”著“潮汐樹”(發育在潮灘上的一道道潮溝,是一種典型的沉積地貌)的黃河三角洲嗎?你見過被“火紅地毯”溫情包裹的遼河口嗎?你見過蕩漾著瓊花瑤草的若爾蓋嗎?……她們,都有著一個共同的名字:濕地。

濕地是什么?她是“天然水庫”,可以涵養水源;她是“天然基因庫”,可以保護生物多樣性;她是“氣候調節器”,可以有效應對氣候變化。她,被譽為“地球之腎”。

如此美麗又重要的地方,自然需要有人去探索其中的奧秘,并為其保護和修復建言獻策——濕地學家就是這樣的人。

緣起:濕地研究興趣悄然萌生

我自幼對大自然充滿好奇,喜愛跋山涉水。大學時,我首先進入的是地球科學領域,真正系統接觸到濕地科學,是在2006年讀研期間參加黃河三角洲科研項目。

黃河是中華民族的母親河,她是滄桑、古老的。然而,位于黃河入海處的黃河三角洲卻是年輕、新生的——黃河每年都會攜 帶大量的泥沙自西向東流淌,這些泥沙在黃河和渤海交匯的地方快速堆積下來,造就了廣袤的黃河三角洲濕地。

我參加的科研項目是研究黃河三角洲何處最適合濕地植物生長,濕地土壤中的哪些營養元素能幫這些植物長得又高又大。在此項目的支持下,我順利完成畢業論文,濕地研究的興趣不覺間已在心田破土萌生。

緣續:在濕地研究中苦中作樂

2009年,我來到中國地質調查局青島海洋地質研究所濱海濕地研究團隊,如愿將興趣和熱情變成自己的工作,繼續在熟悉的黃河三角洲濕地上開展地質調查,我的濕地學家征程也由此開始!

若用4個字概括濕地研究,“苦中作樂”是我的最優選。

在天地間“苦中作樂”

我們每年都要花很多天在野外研究區進行監測、調查和取樣,在野外獲得的土壤、水、植物樣品還會帶回到專業實驗室進行進一步的測試。通過樣品分析,我們可以了解濕地的歷史、目前的健康狀況,還可以對其將來的發展變化進行預判。

2011年6月12日,是這很多天里平凡的一天。那天,烈日灼燒著灘涂,我們和一支對黃河三角洲濕地非常感興趣的美國考察隊一起扛著設備在泥灘中跋涉,“呱唧、呱唧、呱唧……”,每走一步都是腳掌與淤泥碰撞的“樂章”,頭頂的蚊蟲更是不遺余力地給我們“伴奏”,招潮蟹們蹲在密密麻麻的洞口為這夏日奏鳴曲揮舞著雙鉗。中美研究人員來到指定地點,定位、選址、插管、記錄,一切都有條不紊地進行著。唯一的意外,就是那里的淤泥質地過粘,導致樣品陷在里面,我們從濕地調查者瞬間變成“刨坑大隊”,趴在地上把它挖出來。雖然大家都變成了泥人,但取得寶貴樣品的喜悅卻是掩飾不住的。

在書本里“苦中作樂”

所有的野外和實驗室的工作,都是為研究服務的。從野外和實驗室獲得的測試數據,我們還要進行仔細的分析,大家一起反復討論,努力找出里面的規律,總結成新的知識點,并將其發布在專業的期刊上,讓國內外更多的人員掌握,以便更好地保護濕地。

中國濕地研究起步較晚,需要中國科學家付出更多努力,在研究中實現突破。

干貨:成為一名濕地學家的條件

我相信每一位熱愛自然的孩子,內心都有一顆成為濕地學家的種子。那么,我們需要做些什么,或者哪些條件,能讓這顆種子生根發芽呢?

首先,你需要一個健康的體魄。實踐出真知,濕地研究離不開野外調查,然而這些地方通常又人跡罕至、環境復雜。因此,只有保持健康、加強鍛煉,才能在美麗的濕地里暢游。

其次,你需要充足的知識儲備。濕地科學是一門交叉學科,它需要用各學科的知識去解讀。因此,學好地理、化學、生物等學科非常重要。當然,也不要忘記學好英語,因為它是與國外優秀科學家進行學術交流的重要工具。

希望更多的你們喜歡濕地、熱愛濕地,將來加入濕地研究的大家庭,做濕地保護的堅定守護者,不斷探索濕地的奧秘,將祖國的濕地研究提升到領先世界的水平!