紅河哈尼梯田人與自然和諧共生的寶地

趙陶陶

云南紅河哈尼梯田是歷經上千年墾殖創造的梯田農業生態奇觀,被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄,是全人類共同珍惜和保護的遺產。它不僅為當地百姓提供了賴以生存的稻米和水產品,在調節氣候、保水保土、防止滑坡、維護生物多樣性等方面也發揮了重要的濕地功能。讓我們跟隨作者,一起走進哈尼梯田。

紅河哈尼梯田的前世今生

紅河哈尼梯田主要分布在中國云南省紅河哈尼族彝族自治州境內,總面積達82萬畝(約等于546.67平方千米),開墾歷史已有1300多年。如今的云南紅河哈尼梯田國家濕地公園,就是以哈尼梯田為核心區域打造的。

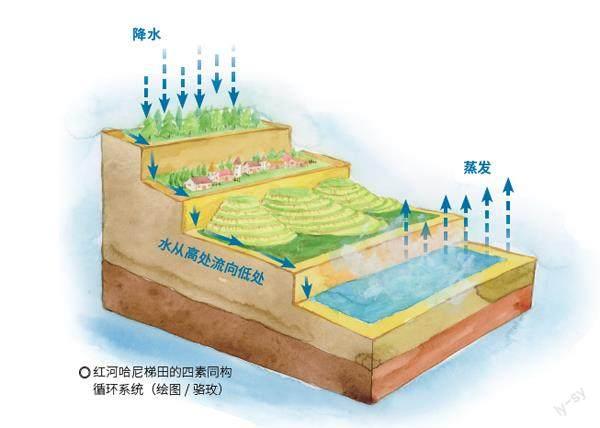

紅河哈尼梯田是由森林、村寨、梯田和水系4個要素組成的,完美展現了一個精密、復雜的農業生態循環系統。

此外,紅河哈尼梯田歷史悠久,早在隋唐時期,哀牢山區(位于今天的云南省)就已形成了相當規模的梯田農業。唐代《蠻書·云南管內物產》一書中記載,“蠻治山田,殊為精好”“澆田皆用源泉,水旱不損”。

山有多高,水有多高

紅河哈尼梯田位于哀牢山南部,夏季在印度洋西南季風影響下,降水充沛,年降水量在1300毫米左右。此外,該地區屬于干熱河谷地帶,氣候炎熱,年平均蒸發量較大,水蒸氣上升后,與冷氣團相遇便會產生霧,當霧達到一定的濃度就會形成降水。

綜上兩種因素可知,紅河哈尼梯田所處的地區并不缺少降水。但梯田往往是自上而下,沿山勢分布的,降水會很快順著山勢流入山腳下的谷底和河流之中。那么梯田又是如何保持水分的呢?

第一點在于樹木。聰明的哈尼族人通常會選擇在山頂長滿茂密樹木的山坡上修筑梯田。山頂的樹林被人們稱為“寨神林”,主要是由榿木組成,榿木又稱水冬瓜樹,其根系發達,具有根瘤或菌根,能固沙保土,增加土壤肥力,所以這樣的山體也具有極強的蓄水能力。第二點在于土壤。此處的山體主要由云母片巖和片麻巖組成,這兩種巖石風化后形成的土壤黏性很高,因此具有很好的保水性。

哈尼族絕大部分的村寨都建立在山頂樹林與梯田之間。這樣,自山頂流淌而下的水先流入村寨,滿足居民的日常使用,再流入梯田進行灌溉,最后匯入山底的河流當中。而河流中的水又會蒸發,最終形成降水再次回到山頂。以此往復,紅河哈尼梯田形成了“水系-森林-村寨-梯田”四素同構循環系統,也有人將其描述為“山有多高,水有多高”。

世界遺產委員會這樣描述紅河哈尼梯田:其完美反映的精密復雜的農業、林業和水分配系統,通過長期以來形成的獨特社會經濟體系得以加強,彰顯了人與環境互動的一種重要模式。