讓文物“活起來”

岳夢真 官泓

摘? 要:基于人工智能技術如何創新應用于文創的問題,采用案例研究法,以博物館文創為研究對象,從人工智能具體技術入手,通過粒子系統、增強現實等技術與博物館文創結合的形式,從創作工具智能化和優化用戶體驗兩方面對文創的應用展開研究,旨在為我國新博物館文創設計未來發展方向提供參考。梳理歸納技術帶給文創的改變,一方面以創作工具的智能化豐富文創表現形式,另一方面以文創設計的交互性優化用戶體驗方式。

關鍵詞:人工智能;文物活化;博物館文創

一、中國博物館文創數字化發展現狀

(一)文創素材的數字資源管理

博物館的信息化建設是對原有的文物資源進行開發,使其“活起來”成為文創設計的素材庫。建置藏品信息數據庫,主要是利用數字技術手段對藏品的相關資料信息進行全方位的采集、存儲并建置管理系統[1]。如故宮博物館數字文物庫公開五萬件文物藏品高清圖片,其網頁的導航欄根據文物的種類、年代、顏色等分類,方便精準檢索。在博物館文物的數字資源管理的過程中,將文物的內容數據化,為后期的文創設計奠定基礎。

(二)主體豐富,打造IP形象

文物的文化符號存儲著中華文明與集體記憶[2],中國博物館以文物作為基礎進行文創開發,主體內容豐富,館藏資源的授權開發模式分為最有特色的館藏文物單品單項短期授權、收取企業授權費館外授權和博物館與企業聯合研發三個方面。如陜西歷史博物館IP形象“唐妞”是由博物館與西安橋合動漫科技有限公司聯合開發的,以館藏唐代仕女俑為設計元素,通過提取其符號打造博物館具體IP形象。線上開發“唐妞”表情包、開設“大唐妞傳”抖音號等,線下與支付寶、娃哈哈、西安地鐵等跨界聯名,線上線下結合幫助唐代仕女俑實現商業價值,擴大陜西歷史博物館品牌宣傳影響力,反哺于文物保護,實現博物館可持續發展。

(三)體驗感日益增強

文創設計對用戶體驗的重視程度日益加強,在體驗過程中讓文創成為情感的媒介,使之與用戶建立聯系。體驗感的增加原因有三點:首先是觀念嬗變,現代博物館的觀念的轉變是從“物”為中心向以“人”為主體的理念轉變。博物館文創設計強調以人為主,設計為輔及二者在體驗過程中的情感共鳴,將人作為感官綜合體,通過視、觸、聽覺等與文創多維交互;其次是政策支持,2019年在《中國文物報》印發的《關于進一步推動文化文物單位文化創意產品開發的若干措施》提到提升文化創意產品開發科技應用水平,鼓勵創新驅動,增強文化創意產品的文化承載力、展現力、傳播力[3]。最后是技術的發展,伴隨語音識別技術、增強現實技術等人工智能技術賦能文創設計,博物館文創設計體驗感日漸增強。

二、人工智能技術在博物館文創的創新應用

(一)創作工具的智能化

隨著互聯網技術的蓬勃發展,20世紀90年代數字藝術應運而生。數字藝術由計算機生成,既可通過互聯網傳播又可在實體空間展示,能夠無限復制并具有互動功能的虛擬影像或實體藝術[4]。

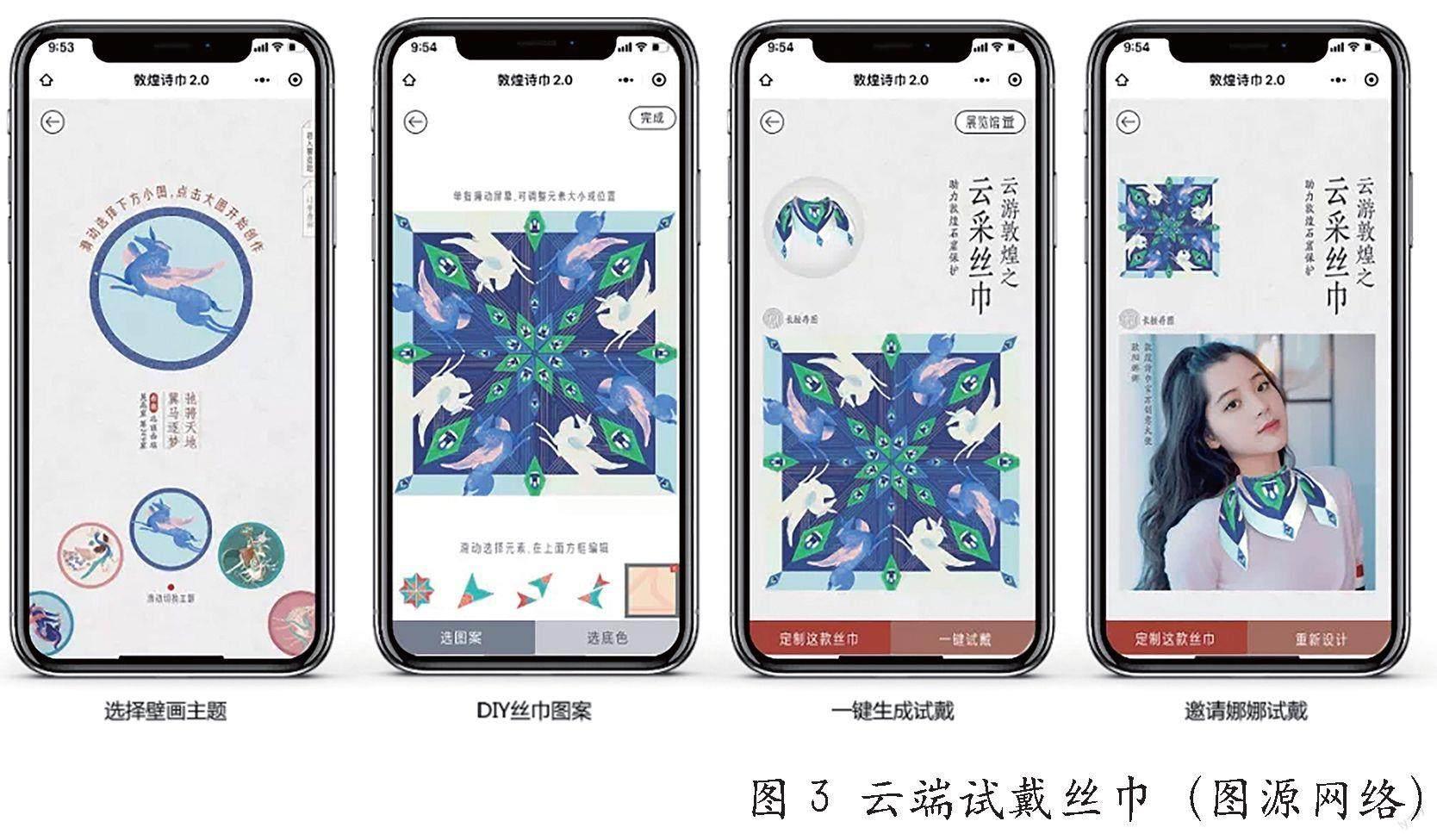

1978年計算機專家洛倫·卡彭特(Loren Carpenter)將分形幾何學和計算機科學融合。1983年Reeves提出粒子系統,解決分形數字化繪景非剛體景物模擬的難題。粒子系統是計算機圖形學中自然景物的動態模擬的一種圖形生成算法[5]。粒子系統將流體看作粒子集,并給粒子賦予生命周期及其屬性值(顏色、形狀、大小、速度等),粒子通過不斷改變形狀、速度等,來表現動態變化景物的總體形態和特征[6]。新西蘭聲音設計師、數字藝術家杰西·伍爾斯頓(Jesse Woolston)的Color Theory Van Gogh Concept由粒子系統為基礎,使用計算機技術模擬《星夜》的筆觸(如圖1)。作者觀察和重新想象荷蘭畫家梵高作品《星夜》中動蕩的筆觸,旋轉的山,直沖天際的柏樹等復雜的構圖,詮釋自己對作品的感觸。根據鋼琴聲音的強弱,粒子的表現形式發生變化,從視覺觀感上打破物理世界的限制,利用立方體粒子,從一個立方體內部發出粒子,粒子引入“隨機處理方法”管理,在粒子生存和演變兩個結構中再現《星夜》。

數字藝術形態下的文創擁有無限復制的特點,易于通過計算機網絡媒介傳播,利于博物館文創形態由線下實體向線上虛擬轉型,如根據Color Theory Van Gogh Concept案例分析,粒子系統技術手段在文創上的應用,使文創由靜轉動,通過動態化文創增強信息傳遞效果。中國擁有豐富的傳統藝術,以靜態傳統藝術為基礎元素如書法、國畫、版畫等文創都可以利用粒子系統技術,豐富其呈現形態,助力傳統藝術煥發生機,使文物“活起來”。

(二)優化用戶體驗

1.博物館文創“虛實結合”

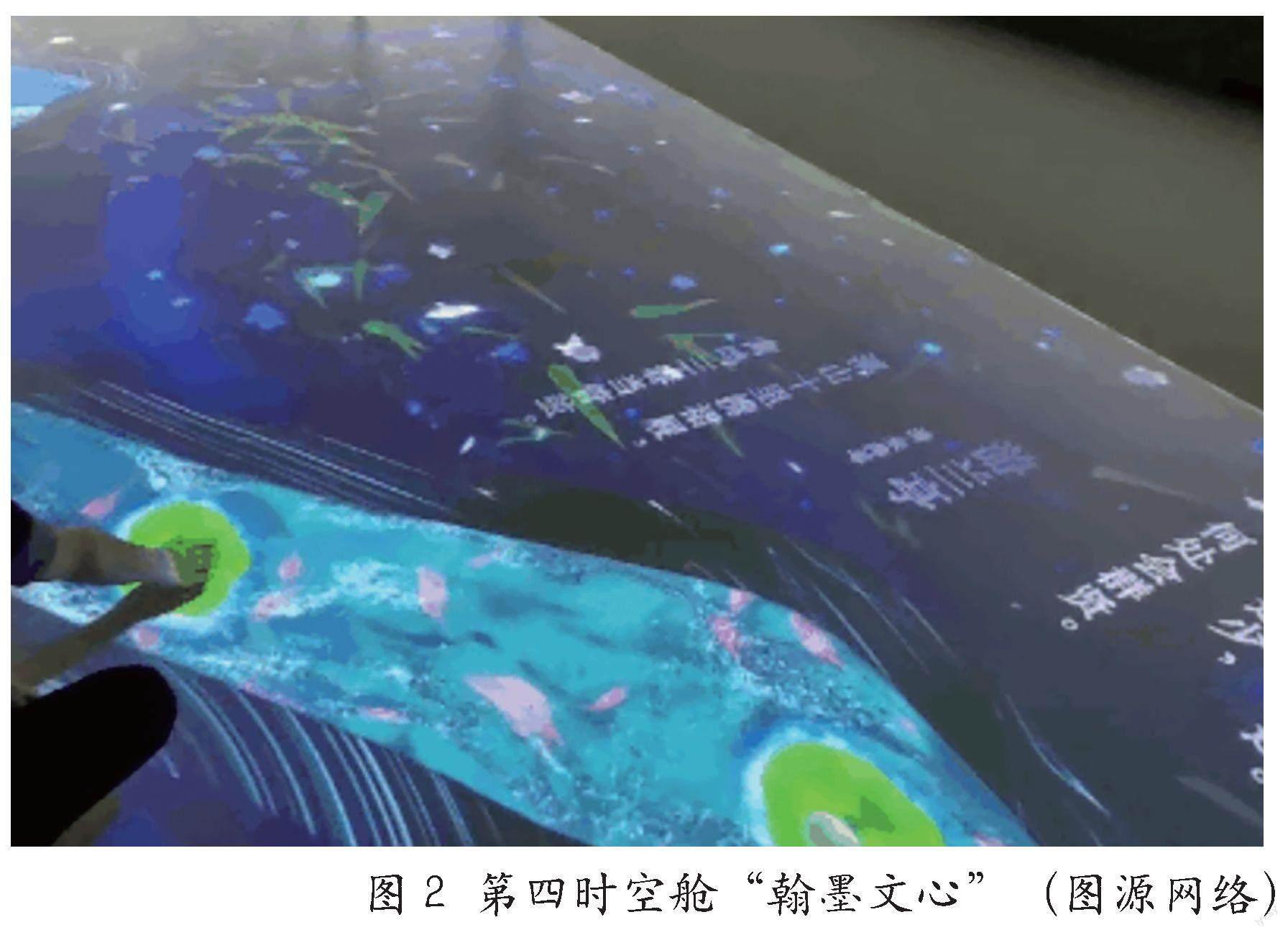

近年來,沉浸式體驗成為熱詞。首都博物館與騰訊公司以“文物時空漫游”為主題進行合作,該藝術展覽分為六個展陳空間,其中,第四時空艙“翰墨文心”,以王羲之的《蘭亭集序》為主要設計元素,地面屏幕以竹林、溪水和流動的荷葉杯為背景,溪水兩旁有蒲團坐墊,用戶坐在溪水兩旁,體驗文人墨客“曲水流觴”風雅之事(如圖2)。

增強現實技術(AR)是利用計算機視覺,在現實環境的基礎上通過在原生影像上疊加文字和虛擬圖像的信息處理技術展示給觀眾。“翰墨文心”文創設計在博物館現實環境內,通過在竹林、魚等原生影像上疊加流動的荷葉杯虛擬圖像,虛實結合強化視覺體驗。增強現實技術的呈現方式分為手持式、空間展示、可穿戴式。“翰墨文心”文創設計通過地面屏幕呈現的方式,以操作型手勢自然交互即人手不必裝備任何附加裝置或標記[7],實現當用戶坐在虛擬的小溪邊徒手觸摸溪水中的荷葉杯時,屏幕根據視覺的手勢識別、特征識別、特征跟蹤用戶沒有附加任何裝置的手勢。伴隨“咻”的聲音,荷葉杯即刻消失,消失的瞬間會隨機出現一首詩。“翰墨文心”文創是用戶與物的“聯合表演”,用戶不只是簡單的受眾,而是參與者。有了用戶的參與 ,“翰墨文心”成為完整的設計作品。在沉浸式體驗中,用戶角色從故事之外轉變到故事之中,在用戶參與文創過程中,體驗古代文人吟詩作對的風雅,感受王羲之寫《蘭亭集序》時所感所想。增強現實技術助力沉浸式文創設計的實現,用戶從被動接受文創的知識信息到觸摸荷葉杯與之互動,獲取《蘭亭集序》的知識,感受“翰墨文心”的魅力,用戶體驗從單向信息接收轉變多向交互。

博物館正從單一強化視覺的文化場所演變為一種根據具體敘事需求強化不同感官的空間[8]。正因為現代博物館理念的轉變,文創設計的體驗感成為設計創新的重中之重。“參與”和“交互”令用戶體驗得到控制世界的快感,通過增強現實技術,強化用戶的多感官實現行為層的交互、用戶與作品的交互、用戶之間的交互,優化用戶體驗。

2.博物館文創“云化”

“云旅游”“云買菜”“云學習”等新型服務方式出現在人們生活中。云化功能是基于“云計算”的技術,達到與外部有效連接協同的目的,因此用戶可以在云平臺享受應用程序開發、運行和運營環境等服務。人工智能云平臺將智能算法與數據結合在一起為用戶提供構建智能應用程序的工具箱[9]。云概念與博物館文創結合,搭建購買文創新平臺,在虛擬世界進行購物進而優化用戶在文化消費場景的體驗。

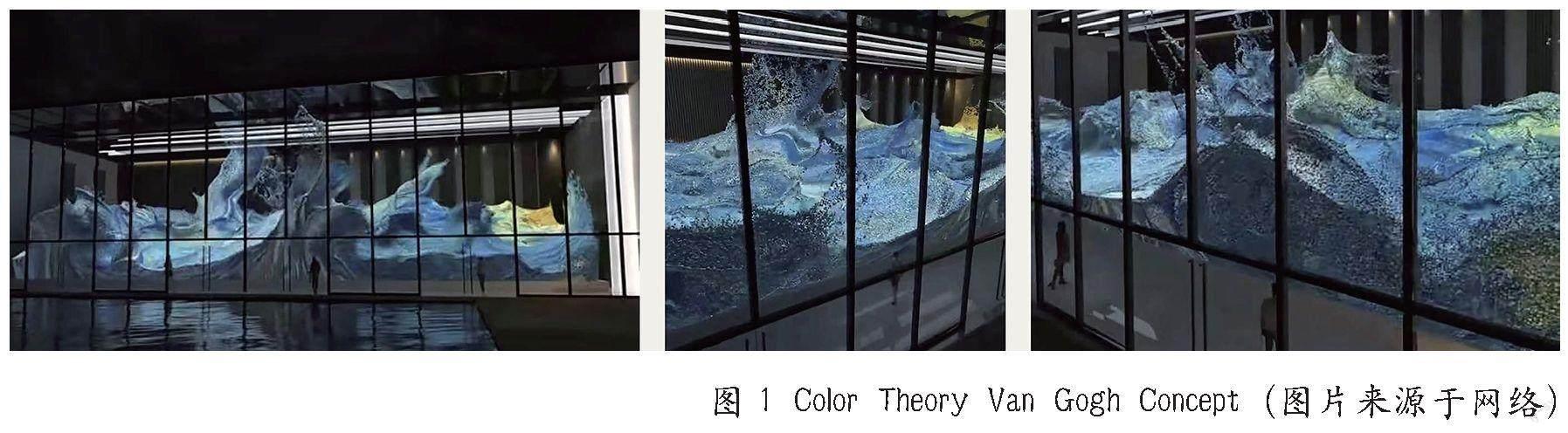

“敦煌詩巾”將絲巾和深受“Z世代”喜愛的DIY制作相融合,以智能應用程序微信小程序為平臺,根據敦煌石窟文物為基礎元素,創作出8款主題圖案和近200組的裝飾元素,如其中的九色鹿主題圖案是以北魏時期第257窟的《鹿王本生圖》為設計依據,新圖案仍保留原圖土紅色的底色和九色鹿的形象使其具有鮮明的西域佛教藝術特色。用戶設計絲巾后,通過圖像處理和人像識別技術可以上傳自己的照片或自拍進行試戴。首先云平臺對用戶上傳的照片進行人臉檢測,其次通過人工事先定義的特征點上確定面部五官的位置,最后識別抽取特征與數據庫中既有人臉進行比對計算相似度,確認其個人身份信息,最終生成一張個人DIY絲巾試戴效果圖(如圖3)。心流體驗是個體完全投入某種活動的整體感覺[10]。試戴絲巾的過程是目標導向的心流體驗設計,整個云平臺的搭建基礎是以設計絲巾并試戴為目的,用戶在使用敦煌詩巾云端應用程序的過程中直接操作互動方式營造沉浸感。當用戶的所有注意力放在試戴絲巾時,這便形成短暫且主觀的體驗狀態,在設計和試戴絲巾后,用戶因完成既定目標而產生滿足感和充實感。圖像處理和人像識別技術驅動無摩擦體驗方式,云化絲巾文創讓用戶可以看到試戴絲巾的樣子,消除網上購物障礙。最終實現足不出戶在云端試戴絲巾后,再下單購買自己設計的絲巾實物。

“敦煌詩巾”文創將用戶購買文創產品的體驗優勢分為兩個部分:一方面,利用云平臺與DIY的概念打破低端博物館文創同質化,從設計到生產極具個性化;另一方面,圖像處理和人像識別技術驅動心流和無摩擦體驗方式,新的互動方式豐富用戶在購買文創過程中體驗感,技術模糊了實體和數字之間的界限。

三、人工智能技術對博物館文創的影響

(一)破除“同質化”,創造新博物館文創

據韓晗等學者(2021年)調研發現71家文博單位中,24家的冰箱貼大同小異且為同一家公司制作,30家的絲巾總體風格一致,只是花紋略有差異[11]。現有的博物館文創存在著載體高度雷同性的文創產品,如膠帶、絲巾、茶杯等,這導致博物館文創同質化的問題。人工智能技術豐富博物館文創的載體形式助力文創轉型升級,設計出創新性強、利于網絡傳播的文創,達到破除“同質化”的目的。

(二)增強交互體驗

博物館文創虛擬和現實交織,新的體驗方式主要體現在:其一,改變用戶的體驗方式,突破文創應用場景。手機媒介與生活的距離十分親密,只有利用手機作為載體的設計展現形式,才能令文創走進人們的日常生活中,實現打破文創載體的壁壘使其破“圈”出行,以達到文物“活化”目的。其二,通過多感官優化用戶體驗,視覺、聲音、觸覺等不同感官強化用戶與文創的互動體驗感。其三,改變購買文創的體驗方式,人工智能技術將心理學、設計學等結合,多角度優化用戶體驗。

(三)有助于地方博物館文創設計發展

地方文創發展不平均,各省文創總產值分布以文旅資源儲存、開發水平及有關政策落實情況三個方面為主。由新浪微博數據支持,中國文物信息咨詢中心、中國傳媒大學聯合發布的《2021年文博新媒體發展報告》指出,在文博微博城市板塊,二線文博機構開設微博賬號占比為30.1%,三線占比為25.2%,四線及以下城市占比為24.9%,一線城市占比19.3%。該數據呈現出地方博物館文創更加注重通過成本較低的線上平臺宣傳。“互聯網+”背景下,人工智能技術與文創結合制作出的內容易于在線上平臺宣傳,對破除地域經濟對文創發展的限制從而回到以文物為基礎起到積極的影響。區域經濟發展相對不發達的博物館以獨具特色的館藏文物為核心,以人工智能技術為手段打造優質內容,形成互聯網口碑“流量”,引起人們對文物的關注,促進當地文旅發展,實現文創收益并反哺文物保護,產生良性循環。

四、結 語

在科技發展的背景下,創作工具的智能化能豐富文創表現形式,突破文創的應用場景,多感官增強用戶感受、多個角度優化用戶體驗。通過人工智能具體技術賦能文創的多案例,可以得到文創設計發展的啟示:一方面,科技改變文創的載體形式,創造出符合當代人的生活方式易于網絡傳播的新文創;另一方面,結合功能性和體驗感,拓寬文創的廣度和深度。

參考文獻:

[1]趙迎芳.中國博物館文化創意產品開發理論與實踐[J].山東社會科學,2020(4):169-176.

[2]童清艷.中華文物的數字化全球傳播研究[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2022(6):158-163.

[3]關于進一步推動文化文物單位文化創意產品開發的若干措施[N].中國文物報,2021-9-3(2).

[4]楊嘎.加密藝術:數字藝術向元宇宙遷移的“擺渡人”[J].美術觀察,2021(11):81-88.

[5]高穎,郭淑霞.虛擬現實視景仿真技術[M].西安:西北工業大學出版社,2014:150.

[6]曹丹丹,徐青,朱彩英,劉曉春.基于幾何模型和粒子系統的近海海浪動態仿真[J].地理空間信息,2014(2):116-118,10.

[7]騰訊研究院,中國信通院互聯網法律研究中心,騰訊AI lab,騰訊開放平臺.人工智能[M].北京:中國人民大學出版社,2017:128.

[8]李德庚.流動的博物館[M].北京:文化藝術出版社,2020:139.

[9]孫皓,鄭歆慰.人工智能云平臺(原理、設計與應用)[M].北京:人民郵電出版社,2020:5.

[10]趙慧文,張建軍.網絡用戶體驗設計及互動設計[M].北京:高等教育出版社,2012:99.

[11]韓晗,高洋.我國文博文創工作“十三五”總結及“十四五”建議——基于全國71家文博單位的調研[J].東南文化,2021(6):164-172,191-192.