心理健康問題是“富貴病”嗎?社會經濟地位與農村居民心理健康問題:一個鏈式中介模型

孟可強,劉文雅,吳博文,李 旺,李鳳蘭

(1.上海交通大學馬克思主義學院,上海 200240;2.河南城建學院,平頂山 467000;3.鄭州航空工業管理學院,鄭州 450046;4.河南科技大學,洛陽 471023;5.華中農業大學,武漢 430070)

1 問題提出

黨的二十大報告分別提出,“重視心理健康和精神衛生”“鞏固拓展脫貧攻堅成果”(習近平,2022)。低社會經濟地位與心理健康問題之間存在一個難以打破的惡性循環圈,其在中等和低等收入國家表現得尤甚(Funk et al.,2012),兩者關系研究已成為心理學、公共衛生、貧困干預等研究領域的前沿話題之一。雖有諸多令人信服的證據證實了社會因果理論(social causal theory)提出的社會經濟地位是“因”、心理健康是“果”(徐富明,黃龍,2020),但其絕大多數是基于國外樣本,國內心理學的相關研究也多以兒童、學生等群體為對象。我國農村的發展歷程、社會制度、文化背景等與國外有著巨大的差別,精準扶貧階段我國農村居民中曾有9千多萬的絕對貧困人口,脫貧攻堅完成后這些脫貧人口各方面依然較為弱勢,社會經濟地位較低。因此,有必要在我國農村居民群體中驗證社會經濟地位與心理健康問題關系,為兩者關系研究提供中國農村樣本證據,同時為我國鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村振興戰略提供心理學支持和參考。

關于社會經濟地位作用于心理健康問題的機制,已有研究較多關注壓力、身體健康、生活環境與方式、社會排斥與創傷等的中介作用(Ridley et al.,2020),較缺乏對微觀心理機制的探究,尤其是積極心理因素的作用。儲存能力模型(reserve capacity model)認為,社會經濟地位劣勢極容易使個體的心理資源“用多增少”“入不敷出”,導致心理健康問題突出(Gallo et al.,2005)。控制感和希望感均是個體重要的心理資源與積極心理因素,因此,研究擬進一步探究控制感和希望感在社會經濟地位與農村居民心理健康問題間的中介作用,以豐富該領域的理論內容,同時為實踐中的相關心理干預提供著力點。

1.1 社會經濟地位與心理健康問題

社會經濟地位(socioeconomic status,SES)是指個人所擁有的物質與非物質資源及其在社會等級系統中的大概位置(Bradley &Corwyn,2002),是個體心理健康不平等的“上游”原因和決定因素。20世紀30年代,研究便發現心理疾病在貧民區有著更高的流行率(Faris &Dunhan,1939)。隨后大量的橫向、縱向研究揭示出社會經濟地位與個體心理健康問題顯著負相關,如社區中收入最低人群罹患焦慮癥等常見精神障礙的概率是社區中收入最高人群的1.5至3倍(Lund et al.,2010);童年時期的貧困經歷可以顯著預測個體成年后的心理外化癥狀等(Evans,2016)。自然實驗性研究進一步確證了社會經濟地位對個體心理健康問題的影響,如對肯尼亞農村貧困家庭提供的無條件現金轉移支付,顯著降低了轉移接受者的壓力和抑郁(Haushofer &Shapiro,2016);在墨西哥實施的有條件現金轉移計劃,也顯著減少了農村貧困女性的抑郁(Ozer et al.,2011)。元分析結果亦表明,社會經濟地位與個體抑郁顯著負相關(張亞利 等,2022)。

已有研究更多考察的是社會經濟地位和某一特定心理健康問題(如焦慮、抑郁、攻擊行為等)的關系,這有利于細致地分析比較社會經濟地位對于不同心理健康問題影響的區別。然而,人及其心理健康是一個整體,學界較缺乏對社會經濟地位與個體的整體心理健康問題關系的研究。因此,提出研究假設1:社會經濟地位負向預測農村居民整體心理健康問題,較低社會經濟地位農村居民的心理健康問題陽性檢出率高于較高社會經濟地位農村居民。

1.2 控制感的中介作用

控制感(sense of control/perceived control)是個體對自身能在多大程度上影響外界環境和生活的信念,是個體的一項基本心理資源(戴曉玉,2017)。對自身身處的環境具有控制感亦是人類的一項基本心理需求。以“知識匯合”(merging of knowledge)為研究方法,由英國、孟加拉國等6個國家的貧困者、扶貧工作者和研究者共同參與的研究報告指出,低社會經濟地位不僅僅是物質和資源的匱乏,還包含隱藏的、社會知之甚少的核心感受層面,其中權力喪失感首當其沖,是低社會經濟地位者的普遍經歷和體驗(Bray et al.,2019)。低社會經濟地位的突出特征是環境的風險性與不確定性,生活在其中的個體,在各項事件上缺乏選項,做決策的容錯率極低,缺少發展的機會,更多體驗到限制,認為難以直接影響生活結果。即使受到幫扶項目的幫扶,但缺乏對幫扶政策的話語權,多為“被動式”參與,因此控制感較低(Bray et al.,2019;Pepper &Nettle,2017)。對相關縱向研究的綜述結果也表明,社會經濟地位正向預測個體的控制感,社會經濟地位較低的個體有著更低的控制感(Orton et al.,2019)。

而控制感是影響個體心理健康的重要變量,其剝奪會導致抑郁、焦慮等諸多嚴重的心理健康后果(蔣明,高定國,2014)。如元分析結果表明,控制感與個體焦慮疾病顯著負相關(Gallagher et al.,2014)。可見,高低不同的社會經濟地位通過影響控制感,進而作用于個體的心理健康問題。因此,提出研究假設2:控制感在社會經濟地位和農村居民心理健康問題間起中介作用。

1.3 希望感的中介作用

希望(hope)是個體一種積極的內在動機,由未來目標指引下的路徑思維(path ways thoughts)和動力思維(agency thoughts)構成(Snyder,2002)。學界以往多以個體主義的視角關注個人特質對希望感的影響(Clark &Stubbeman,2021),較缺乏對“上游”因素和環境因素對個體希望感影響的探討。與我國提出的“扶貧先扶志”相一致,心理學的“心理貧困”(mental poverty)理論認為,物質匱乏會導致個體包含“動機失靈”在內的“心理貧困”,諸如悲觀、宿命論、抱負缺失、內生發展動力不足等(傅安國 等,2020;胡小勇 等,2019;Dalton et al.,2016)。社會學的觀察性研究指出,在我國農村地區已脫貧人口中仍較明顯地存在此種現象(汪三貴 等,2022)。近年來,行為經濟學越來越關注希望作為關鍵動機成分在“貧困陷阱”產生中的作用,即社會經濟地位低下會破壞個體的希望感,進而產生諸多不利于發展的決策與行為,導致個體難以脫貧與更易返貧(Lybbert &Wydick,2018)。縱向實證研究也證實,經濟困難可以顯著預測個體的希望感(Frankham et al.,2020);在印尼進行的干預性研究也表明,進行經濟資助可顯著提高個體的希望感(Glewwe et al.,2018)。

由此推測,社會經濟地位亦可能是影響個體希望感的“上游”原因和決定因素,正向預測個體的希望感。而希望感可以有效緩解壓力和創傷等帶來的傷害,是個體心理健康問題的強有力保護因素和預測指標(Snyder,2002)。可見,高低不同的社會經濟地位通過影響希望感,進而影響個體的心理健康問題的突出程度。因此,提出研究假設3:希望感在社會經濟地位和農村居民心理健康問題間起中介作用。

1.4 控制感和希望感的鏈式中介作用

控制感和希望感均可能是社會經濟地位和心理健康問題間的重要的中介心理資源,但目前較缺乏深入探究各心理資源變量在其中的先后關系。基于希望和絕望理論(hope/hopelessness theories)提出的綜合分析框架認為,高低社會階層希望感的差異是建立在控制信念的差異上的,感知到的控制感的缺失是導致窮人無望的先決條件(Henry,2004)。威脅視角下的心理轉變模型(psychological shift model)提出,低社會經濟地位的威脅首先導致個體對能控制生活結果的主觀評價降低,進而導致個體發生由抽象思維向具體思維的轉變,即由關注未來和遠方轉向此時此地,更加短視。這些轉變不利于個體樹立遠大目標,建立路徑思維和動力思維,最終降低個體的希望感(杜棠艷 等,2022)。基于我國農村樣本提出的本土化的整體內生動力資源枯竭模型亦指出,長期貧困環境引發的控制感缺失是導致個體內生動力匱乏的重要心理誘因,可能使個體呈現出封閉、冷漠、等靠要等行為(傅安國 等,2020)。實證研究也證實,控制感正向預測個體的希望感(Legg et al.,2015)。因此,結合研究假設2和研究假設3,提出研究假設4:控制感和希望感在社會經濟地位和農村居民心理健康問題間起鏈式中介作用。

綜上所述,在我國推動實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的背景下,研究擬在農村居民群體中,探究“上游”原因和社會決定性因素(高低社會經濟地位)如何通過微觀積極心理因素和“近端”因素(控制感和希望感)預測其心理健康問題,從而擬構建起一個社會經濟地位預測農村居民心理健康問題的鏈式中介模型。

2 研究方法

2.1 研究對象

以湖北省某縣的農村成年居民為研究對象。采用方便抽樣方式,在該縣8個鄉鎮下轄的19個行政村共發放紙質問卷600份,共回收有效問卷568份,有效回收率為94.7%。被試年齡18至65歲,平均年齡為48.00歲,標準差為11.78。其中,男性297人(52.3%),女性271人(47.7%);2020年前為建檔立卡貧困戶者270人(47.5%),2020年前為非建檔立卡貧困戶者298人(52.5%);受教育程度為小學及以下者247人(43.5%),初中者194人(34.2%),高中者98人(17.3%),大專及以上者29人(5.1%)。

2.2 測量工具

2.2.1 社會經濟地位的測量

社會經濟地位是一個內涵豐富的概念,具有復雜的表征。學界對社會經濟地位的測量存在諸多指標,測量的層面也不盡相同,并無統一標準。有學者指出國外對其常用的測量指標在國內未必適用,要注意國情和研究群體的特殊性(王淑燕 等,2023)。根據我國農村實際以及鞏固脫貧攻堅成果的需要,研究認為2020年前建檔立卡貧困人口在2020年后雖已擺脫絕對貧困,但其收入依然處于較低水平,各方面仍較劣勢,仍是黨和國家目前重點關注和幫扶的對象,故將農村居民中2020年前為建檔立卡、現已脫貧者視為較低社會經濟者,將2020年前為非建檔立卡者視為較高社會經濟地位者。研究中社會經濟地位為二分變量,將其虛擬化后用于數據分析,以探討農村居民中社會經濟地位“質”的不同對心理健康問題的預測作用。

2.2.2 控制感的測量

采用戴曉玉(2017)翻譯修訂的總體控制感量表(General Sense of Control Scale),共3道小題,5點計分(1=“完全不符合”,5=“完全符合”),第1小題和第3小題反向計分。該量表簡潔,適合在偏遠農村地區和受教育程度較低的農村居民中使用。量表總分越高代表總體控制感越高。該量表在研究中的內部一致性系數為0.73。

2.2.3 希望感的測量

采用Snyder(2002)開發的成人希望狀態量表(Adult State Hope Scale),共6道小題,8點計分(1=“完全不符合”,8=“完全符合”),分為動力思維和路徑思維兩個維度。量表總分越高代表總體希望感越高。該量表在研究中的內部一致性系數為0.86。

2.2.4 心理健康問題的測量

采用Cheng等(1990)修訂的12題項一般健康問卷中文版(Chinese Version of 12-item General Health Questionnaire),共有12道小題,6道小題為消極題目,6道小題為積極題目。一般健康問卷對于心理健康問題的評估在全球范圍內得到了廣泛應用,在大陸地區的農村亦有著良好的信度和效度。原始問卷4點計分(1=“從不”,4=“經常”),研究采用世界衛生組織推薦的計分方法,即選擇“從不”“很少”計0分,選擇“有時”“經常”計1分(積極題目反向計分)。問卷總分越高表示總體心理健康問題越嚴重,問卷總分≥5分為心理健康問題陽性(袁家珍 等,2005)。該量表在研究中的內部一致性系數為0.80。

2.3 數據處理

采用SPSS 23.0軟件進行描述性統計、相關分析與差異比較,采用Hayes提供的宏程序PROCESS 3.4進行鏈式中介效應檢驗。

3 研究結果

3.1 共同方法偏差檢驗

運用Harman單因素法實行共同方法偏差檢驗。結果顯示,共有6個特征根大于1的公因子,第一個因子變異解釋率為23.12%,遠小于40%的判定值。因此,研究沒有明顯的共同方法偏差。

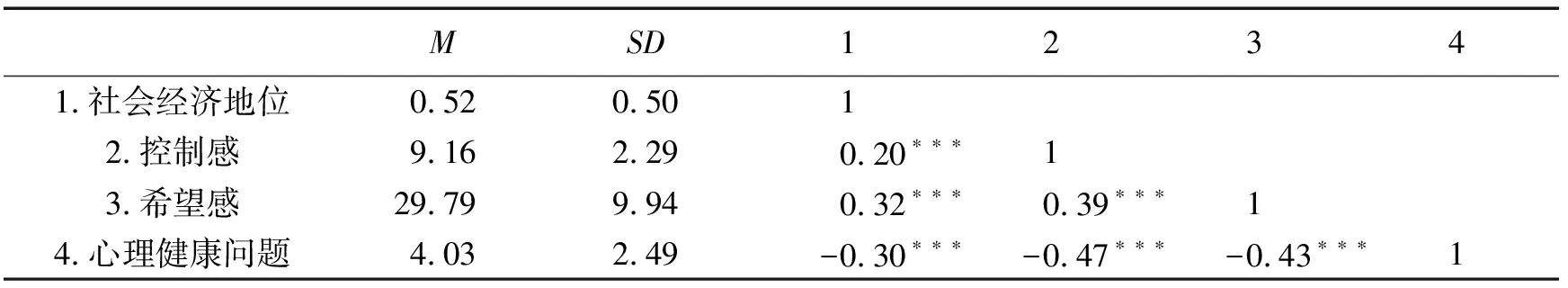

3.2 描述性統計和相關分析

所有變量的均值、標準差及相關矩陣見表1。社會經濟地位、控制感、希望感三個變量均與心理健康問題這一變量顯著負相關,社會經濟地位、控制感、希望感三個變量間呈兩兩顯著正相關。

表1 各變量的描述性統計與相關分析

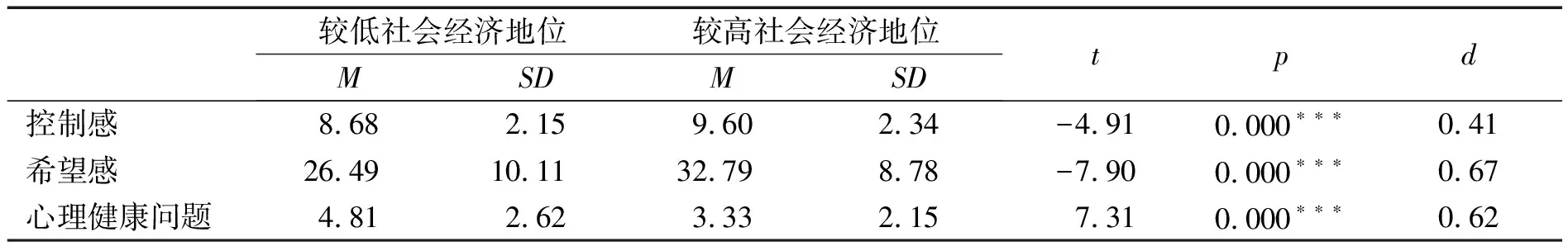

3.3 高低社會經濟地位農村居民各變量的差異比較

如前文所述,依據2020年前是否為建檔立卡貧困戶,將農村居民樣本分為較低社會經濟地位(n=270)與較高社會經濟地位(n=298)兩組,如表2所示,獨立樣本t檢驗結果表明,較低社會經濟地位農村居民心理健康問題得分顯著高于較高社會經濟地位農村居民,但其控制感和希望感得分顯著低于較高社會經濟地位農村居民。此外,所有農村居民樣本中12題項一般健康問卷得分≥5分有212人,心理健康問題陽性檢出率為37.32%。卡方檢驗結果表明,較低社會經濟地位農村居民的心理健康問題陽性檢出率(48.89%)遠高于較高社會經濟地位農村居民(26.85%),χ2(1,N=568)=29.42,p<0.001,φ=0.23,為較高社會經濟地位農村居民的1.8倍。

表2 高低社會經濟地位組農村居民各變量得分比較

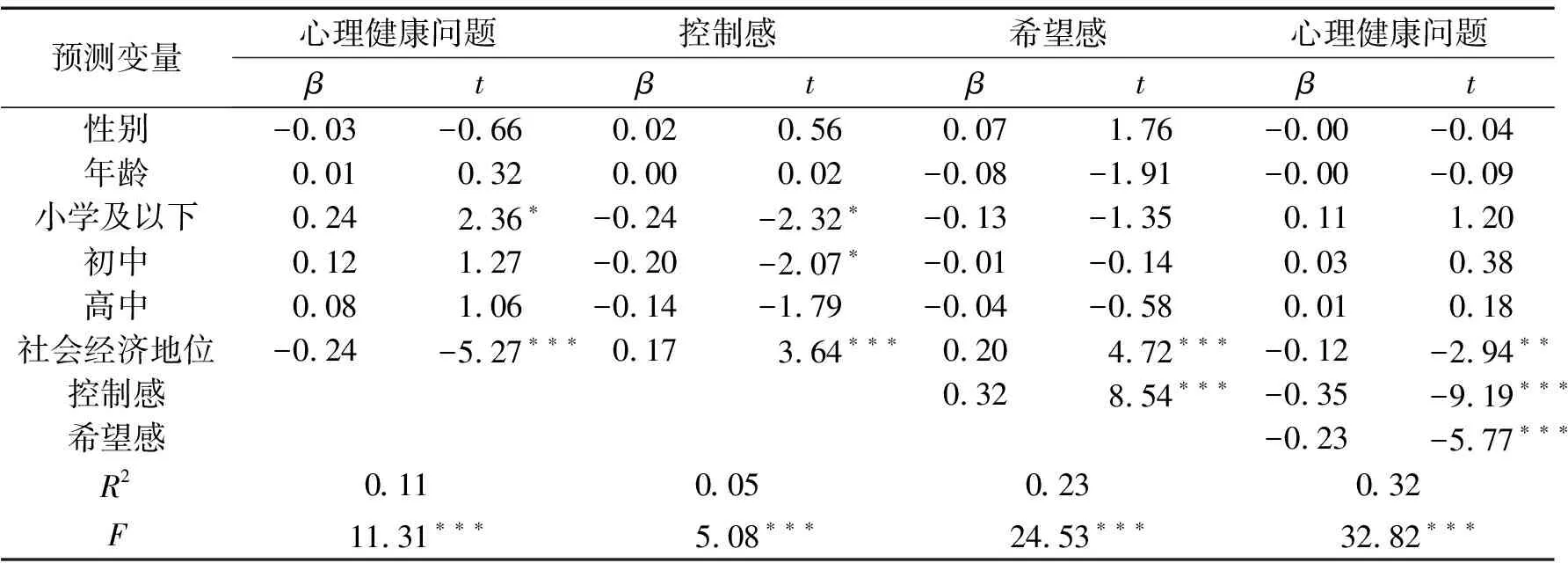

3.4 鏈式中介效應檢驗

采用Hayes提供的SPSS插件PROCESS中的Model 6,分析控制感和希望感在社會經濟地位和農村居民心理健康問題間的中介作用。已有研究發現性別、年齡、受教育程度等人口學變量與農村居民心理健康顯著相關(Zhou et al.,2014),為檢驗社會經濟地位對農村居民心理健康問題的獨特預測作用,故將性別(虛擬化,以女性為參照)、年齡、受教育程度(虛擬化,以大專及以上為參照)作為控制變量納入回歸分析。自抽樣(bootstrap)次數設為5000,采用偏差校正的置信區間。回歸分析結果如表3所示。

表3 控制感和希望感中介作用的回歸分析結果

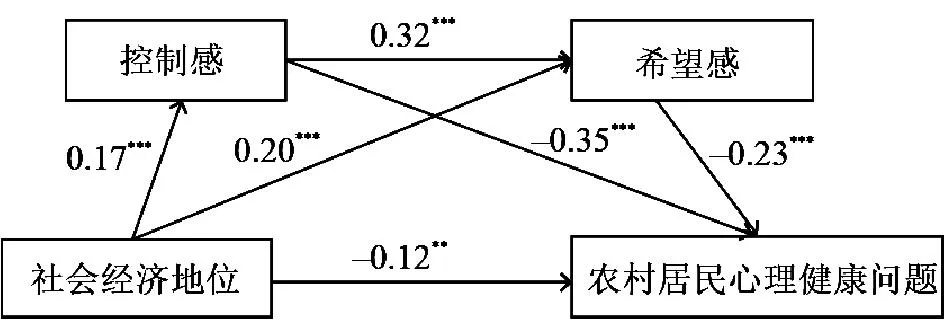

中介效應檢驗結果如表4和圖1所示,控制感和希望感總的間接效應的95%置信區間不包含0,中介作用顯著,結合回歸分析結果,兩者中介作用為部分中介作用。兩者的中介作用是通過以下三條路徑實現的:社會經濟地位→控制感→農村居民心理健康問題(間接效應1);社會經濟地位→希望感→農村居民心理健康問題(間接效應2);社會經濟地位→控制感→希望感→農村居民心理健康問題(間接效應3)。這三個間接效應的95%置信區間均不包含0,均顯著。三個間接效應分別占總效應中的24.94%、19.34%、5.34%。

表4 控制感和希望感的中介效應檢驗結果

圖1 社會經濟地位預測農村居民心理健康問題的鏈式中介模型圖

4 討論

研究證實在控制了性別、年齡等人口學變量后,社會經濟地位負向預測農村居民心理健康問題。較低社會經濟地位農村居民的心理健康問題陽性檢出率為48.89%,為較高社會經濟地位農村居民的1.8倍,研究假設1成立。從高低社會經濟地位農村居民的心理健康問題陽性檢出率的比較來看,心理健康問題并非“富貴病”,這也驗證了社會因果理論提出的低社會經濟地位導致心理健康問題的觀點(Lund et al.,2010),為其補充了中國農村樣本證據。較低社會經濟地位農村居民中有將近一半檢出心理健康問題陽性,其心理健康問題尤為突出,這還可能與我國農村基層心理健康服務資源極為匱乏、可及性差等有關(Liang et al.,2018)。這提示,在完成脫貧攻堅后的5年過渡期內,要高度重視農村脫貧人口的心理健康問題,通過多種手段及時篩查可能存在問題人口,采取有效干預措施,及早預防由心理健康問題導致的返貧(陳雪峰,2020)。從長遠來看,要加強鄉村層面的社會心理服務體系建設,促進農村居民心理健康,未來實施與心理健康干預相伴的農村物質幫扶(孟可強 等,2023)。

低社會經濟地位造成不利心理后果是一個復雜的多環節過程,以往大量研究雖揭示了其在認知信念、內在動機、心理健康等多方面造成的不利后果(銀小蘭,黎志華,2021),但較為分割化、單環節化,缺乏對其中多個環節、多個方面心理因素相互作用的研究。研究驗證的鏈式中介模型,是對這一問題的嘗試探索。

首先,控制感在社會經濟地位和農村居民心理健康問題間起單獨中介作用,且在研究中三條中介路徑中的相對中介效應最高,研究假設2成立。這從側面為不確定性是低社會經濟地位造成心理健康問題的首要機制的假設提供了支撐(Ridley et al.,2020),也驗證了學界總結出的權力喪失感是低社會經濟地位隱匿的維度(Bray et al.,2019)。我國較低社會經濟地位的農村居民仍面臨著家庭勞動力喪失、人力資源匱乏、社會支持不足等風險,抵御沖擊能力較弱,缺乏應對市場經濟對農村沖擊的市場理性。再加之幫扶政策的頻繁變動(傅安國 等,2020),其一方面要消耗更多控制感來應對這些憂慮與挑戰,另一方面缺乏條件和機會培養控制感,從而形成無法塑造自己生活的信念,嚴重危害心理健康。這啟示,未來在對農村幫扶的過程中,要著力關注生存及發展中的風險與不確定性,在幫扶政策設計上要注重保險、社會保障、技能培訓等“增權賦能”措施的采用,在幫扶政策實施方式上要推行“參與式”“互動式”幫扶,同時要采取自我肯定、“轉換-堅持”策略等專門心理干預策略(胡小勇 等,2022),以提升農村低社會經濟地位者的控制感,減緩其心理健康問題。

其次,希望感在社會經濟地位和農村居民心理健康問題間起單獨中介作用,研究假設3成立。社會經濟地位顯著正向預測農村居民希望感的結果,說明個體的希望感不僅受自身特質的影響,同樣也受“上游”因素和社會決定性因素的影響,與以往相關研究的結果一致(鐘琪,2021;Frankham et al.,2020),也為我國學者總結提出的貧困及其代際傳遞的動機模型(銀小蘭,黎志華,2021)提供了一定的實證支撐。近年來,行為經濟學尤為關注低社會經濟地位者希望的缺失會導致認知決策偏差,進而導致其更易陷入不利于發展的“行為貧困陷阱”(Lybbert &Wydick,2018)。研究的希望感的中介結果說明,低社會經濟地位引發的希望感低下,還可能進一步導致心理健康問題突出,從而使個體更易陷入到“心理健康陷阱”的泥沼中。這提示,目前要及時通過社會心理服務、榜樣示范、宣傳教育等社會心理干預手段來對農村脫貧人口“扶志”,大力激發其內生發展動力(習近平,2022),提升其志向、抱負與干勁,從而增強其希望感,改善心理健康。新近的干預研究亦表明,對低社會經濟地位者實施與社會心理干預相伴的物質幫扶,有效改善了其對未來的期望與心理健康,并大大提升了物質幫扶的效果(Bossuroy et al.,2022)。

最后,控制感和希望感在社會經濟地位和農村居民心理健康問題間起鏈式中介作用,研究假設4成立。這一鏈式中介說明,社會經濟地位作用于農村居民心理健康問題是一個多環節的復雜過程,牽一發而動全身,中間各方面的心理因素也相作用,存在一條“社會經濟地位→信念(控制感)→內在動機(希望感)→心理健康問題”的連鎖反應。其也以量化數據印證了基于希望和絕望理論的綜合分析框架(Henry,2004)、威脅視角下心理轉變模型(杜棠艷 等,2022)及整體內生動力資源枯竭模型的假設(傅安國 等,2020),進一步確證了控制感缺失是導致低社會經濟地位者希望感不足的關鍵心理誘因。這提示,要打破“低社會經濟地位-心理健康問題”的惡性循環,就要進行農村脫貧人口的信念、動機、心理健康等進行全方位、多方面的干預,避免僅局限于某一方面。此外,以往眾多研究發現“人窮”容易“志短”,研究的這一鏈式中介說明較低社會經濟地位者希望感低下是由不確定性引發的控制感缺失導致的,是一般心理機制運作的產物,并非其自身品質問題與缺陷,這在一定程度上有利于困難群體的“去污名化”“去標簽化”,也為“扶志”的貧困干預策略提供了指導。

誠然,研究也存在以下不足。一是,研究是橫斷設計,難以推斷因果關系,未來可以進行縱向、實驗性的研究,以明確因果關系推斷,提升研究的科學性。二是,較低社會經濟地位雖然極易導致心理健康問題,但現實中并非所有較低社會經濟地位者都存在心理健康問題,未來研究可以尋找兩者間的關鍵調節變量,找出其中的強有力保護性因素。三是,農村居民社會經濟地位總體分布、生活環境與其他群體有較大的差異,研究結論有待在其他群體中進一步驗證。

5 結論

(1)較低社會經濟地農村居民的心理健康問題陽性檢出率為48.89%,為較高社會經濟地位農村居民的1.8倍;

(2)在控制了性別、年齡等人口學變量后,社會經濟地位可直接負向預測農村居民的心理健康問題;

(3)社會經濟地位亦通過控制感和希望感的單獨中介作用及兩者的鏈式中介作用,間接負向預測農村居民心理健康問題。

聲明:孟可強、吳博文為共同第一作者。