沒有過不去的“檻兒”

☉小 西

一

講一個宋代《軒渠錄》里的冷笑話。

湖州知州蘇軾那天同一班幕僚游道場山。到了山寺,恰有個和尚靠在門上打盹兒,蘇軾一見之下,玩心又起,說:“髡閫上困。”

“髡”是先秦時的一種刑法,受刑人會被剃掉頭頂的頭發,無他,羞辱而已。戰國時擅長諧謔的大政治家淳于髡,就是因為受過髡刑,才得了這個名字。后來和尚因為剃度,也被稱作“髡”。“困”不必解釋,太困了,自然忍不住要打個瞌睡。至于那個“閫”字,則是指門的一個部件——門檻。

二

門檻隨處可見,同其他建筑構件相比,門檻絕少修飾雕琢。

然而,它絕不能被忽視。

公元383年,淝水之戰前線,東晉指揮部,總指揮謝安正同人下棋。北方苻堅親率八十萬大軍進攻東晉,而東晉大將謝玄手中卻只有八萬北府軍。忽然,前方戰報傳來。謝安讀罷,臉上沒有絲毫變化。對弈者終于急了,問什么情況,謝安淡淡答道:“小兒輩大破賊歸矣。”

此刻的謝安,簡直是神一樣的存在。不過緊接著,門檻泄露了一些不為人知的秘密——《晉書·謝安傳》隨后說道:“既罷,還內,過戶限,心喜甚,不覺屐齒之折……”這事兒讓謝安的形象瞬間多了幾分親切可愛:下完棋,回內室,內心實在太過洶涌澎湃的謝安壓根兒沒留意到腳下,只下意識地抬了抬腳——木屐的后跟磕到門檻(戶限)上,咔嗒,斷了。

三

起初門檻的出現,是為了擋住各種危險。

黃河流域的半坡遺址,有一種房子是一半在地上一半在地下的。按照考古專家還原的樣式,屋中央有中心柱,一圈木頭斜架著,在中心柱頂部交匯,搭成一個錐體,外面再鋪上泥和草筋的混合物,一個能遮風擋雨的屋子就搭成了。然而空間終究有限,于是再往下挖幾十厘米。再講究些,在進門處修個門廳(門道)。

所以在門口筑一道土檻就萬分必要了——防止雨水倒灌。

當然,就算是地上建筑,門檻也是必要的。也有建筑內外齊平,頂上照例是錐形的,錐體下方卻不是地面,而是一道矮墻,由一圈木柱支撐起來,外面照例糊上泥草混合物,也不算太矮——將近一米。屋子的檻就是那道矮墻。門檻那么高怎么進出?有臺階。乍一看,門就像是在墻上開的一個洞。這么高的門檻,好處也顯而易見——不但防風防雨,還保暖。

后來建筑式樣不斷發展,門檻的樣子變化不算大,人們對它的詮釋卻豐富起來。

詩經《谷風》里的那個姑娘,說起負心人來,真真淚眼婆娑,“不遠伊邇,薄送我畿”——我都要走了,不奢望你送很遠,只求再多陪我走幾步,你卻只把我送到門邊。“畿”就是門檻。

為什么直到今天,送人也依舊得送到門檻外才合乎禮節?因為門檻分隔開門戶內外,會讓人自然聯想到“界限”一詞——內外有別。

門檻擋住的已經不單是風雨,還有各種危險。民間要擋住蛇蟲八腳、各種妖邪,國家亦要擋住外來威脅。

一日,漢文帝隨口感嘆:“我要是有廉頗、李牧這樣的大將,哪里還會擔心匈奴犯邊?”馮唐卻應道:“陛下,您就算有廉頗、李牧之類的將軍,也不會用他們。”

漢文帝問馮唐:“何出此言?”

馮唐單刀直入:“臣聞上古王者之遣將也,跪而推轂曰:‘閫以內者,寡人制之;閫以外者,將軍制之。’”——我聽說,古時君王派遣將軍,會跪下來推著戰車說,國門以內,我做主;國門以外,將軍裁定。

這一番用人不疑的雄論,不單漢文帝聽進去了,后來的司馬遷也大發感嘆:“有味哉!有味哉!”

不過到了末代皇帝溥儀這里,又是另一種景象了。那日皇后婉容的弟弟潤麒新得了個寶貝——一輛自行車,于是騎到紫禁城中,同姐姐、姐夫一起玩。都是十幾歲的年輕人,自行車成了溥儀和婉容的新消遣,溥儀為了讓自行車在宮中暢行無阻,竟叫人把很多門檻都鋸掉了。

紫禁城的門檻的確對溥儀沒有意義了。這個三歲登基的皇帝,六歲退位,不過是仍住在紫禁城里過著似乎與世隔絕的日子罷了。鋸掉門檻這樣的舉動,與其說是任性,莫如說是一種無力——只有在這紫禁城,他還是皇帝。

四

門檻又是什么時候成為身份地位的代名詞的?

這就要說到孔子曾經教導弟子的一句話:“入公門……行不履閾。”閾,門檻。進國君的外門,切勿大剌剌踩著門檻就進去。孔子的這番規范,在《禮記》里寫得清清楚楚:“大夫、士出入君門……不踐閾。”所以過門檻,務必莊重。

雖說這規矩是出于尊卑禮儀的考慮,但漢服自古寬袍大袖,穿的又是木屐,一腳踩在門檻上,不說儀態有差,安全性也欠佳。

民間后來也漸漸衍生出各種“門檻不能踩”的規矩,門檻就不怒自威起來。

門檻越高,進門越費力,就讓人生出越多敬畏感來,乃至如今還經常見到,一些宮殿寺院,包括民間的大宅院,門檻高度竟然齊膝。蘇軾調笑“髡閫上困”的那道山寺門檻,能讓和尚靠在上面打盹,想來也不會低。

但在高度問題上畢竟不宜太任性,于是趙合德,也就是趙飛燕的妹妹,想了個主意:把她住的昭陽殿“切皆銅沓黃金涂”。“切”(音“砌”)即門檻,門檻外包上銅,涂上黃金。

給木門檻穿外衣的倒也不止趙合德,還有南朝的智永禪師。智永禪師自不為嘩眾,實在是書法太好,上門求字者竟狂熱到把他住處的門檻都踢穿了,沒奈何,禪師只得用鐵皮包住木門檻。“鐵門限”(鐵門檻)的名聲又起,智永的書體竟連帶被稱為——“鐵門限筆”!

五

蘇軾講“髡閫上困”笑話的時候,大約是在元豐二年(1079年)。

這年春天他從徐州調任湖州,日子過得逍遙自在,也頗有政績。他自然不會想到,這年夏天,他就會被捕入獄,差點死于獄中,甚至給弟弟蘇轍留下了一首絕命詩:“與君世世為兄弟,更結來生未了因。”絕處逢生的蘇軾隨后被流放黃州,這個人生的巨大轉折,也終于成就了后來的蘇東坡。再后來,他的命運還將大起大落,他也將被一次接一次地流放。不過如你所知,無論怎么難,蘇先生總能把日子過成詩和遠方。

也真是應了那句話:這世間,沒有過不去的“檻兒”。

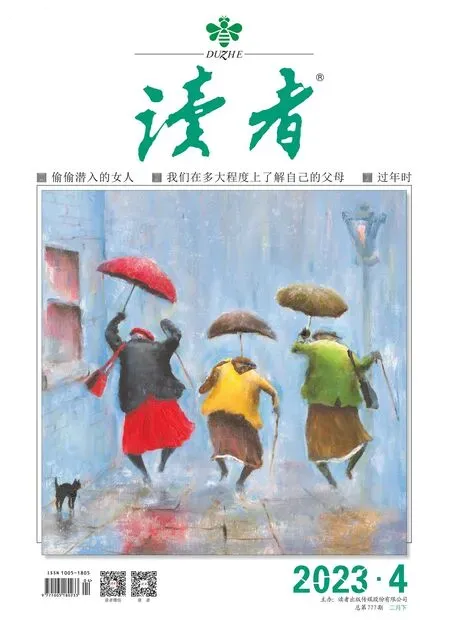

(瀾 琳摘自廣西師范大學出版社《李漁的窗子》一書,趙希崗圖)