基于雙方等風險的元器件篩選批次合格判據研究

王道震,趙明,徐建生,劉紅波,徐瓊瓊,高建秀

(1.天津七一二通信廣播股份有限公司,天津 300462; 2.中國直升機設計研究所,天津 300300)

引言

目前國內外對于電子元器件檢驗的抽樣方案的研究可以分為兩種,一種為基于LTPD的抽樣方案[1,2],另一種為基于AQL的抽樣方案,對于同時考慮AQL和LTPD的研究較少。對于抽樣特性曲線(OC)的優劣,麻省理工大學[3]做過一些研究工作,提出了基于斜率的評價標準。由于元器件篩選中PDA為允許不合格率,即批次允許不合格率LTPD,因此,本文中LTPD與PDA等效。對于基于LTPD的抽樣方案考慮控制使用方風險10 %,包括采用“0收1拒”的方案也是LTPD抽樣方案。基于AQL的抽樣方案,控制生產方的風險在5 %。這兩種方案在故障數較少(1個)時,會造成另一方的風險急劇增大。現有元器件二次篩選規范中一般對于樣本量10個及以內的,最高允許缺陷比例為30 %,這對生產方來說風險高達60 %以上,顯然不可接受。隨著樣本量逐漸增大,雙方的風險都在降低,若仍控制使用方風險為10 %,對使用方的保護則變成了一種枷鎖,使生產方風險趨近零。

二篩規范中一般要求PDA=15 %要求太寬松,根據七一二公司的元器件二篩數據故障比例在2 %以下,因此可以根據應用等級將PDA適當降低。本文采用雙方等風險的批次合格判據,使其生產方和使用方的風險相等,避免任何一方的風險太高(30 %)。國內大部分元器件廠家對于PDA的認識有些偏差,將批次允許不合格率與樣本的缺陷比例混淆。舉例如元器件二次篩選的允許不合格率PDA為15 %,若100個器件中恰好有15個不合格,按照國內大部分元器件廠家的算法缺陷比例正好為15 %滿足要求。實際上將不合格率15 %帶入到泊松分布,計算可得使用方的風險高達56.81 %,顯然不能接受。

1 基于LTPD的檢驗

將LTPD作為批次允許不合格率的上限,使用方風險控制在10 %。國際電工組織頒布的IEC-60747-10分立器件和集成電路的半導體總規范,美軍集成電路制造總規范MIL-PRF-38535L,中國GJB 597A-1996半導體集成電路總規范,美軍半導體分立器件總規范MILPRF-19500F,中國GJB 33A-1997半導體分立器件總規范中均對LPTD(Lot tolerance percent defective)進行了規定,且要求一致。

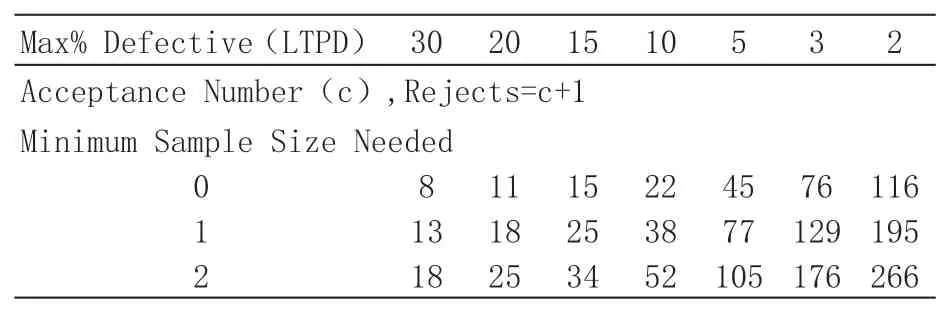

使用方往往沒有很大的器件規模,樣本量往往滿足不了上表中情況。選擇小樣本又使得LTPD太高,遠大于一般器件要求的15 %。美軍MIL-RPF-38534F混合集成電路總規范及中國GJB 2438B-2017混合集成電路通用規范關于PDA的規定沿用了LTPD的結果,只做了一些簡化,僅給出“0收1退”的最小樣本量。

由表2可知,當PDA要求為5時(5 %),無故障接收時要求的最小樣本數為45個才能判定可接收,當出現1個故障且能接收時需要的樣本數為78。這對于元器件制造公司來說,樣本量容易滿足,畢竟生產批數量往往比較大。但是對于設備制造商來說,往往具體到某個型號及批次,采購批二篩的元器件數量比較少,很難滿足根據LTPD計算出來的樣本數量。

表2 MIL-RPF-38534F等標準中PDA系列表[9-10]

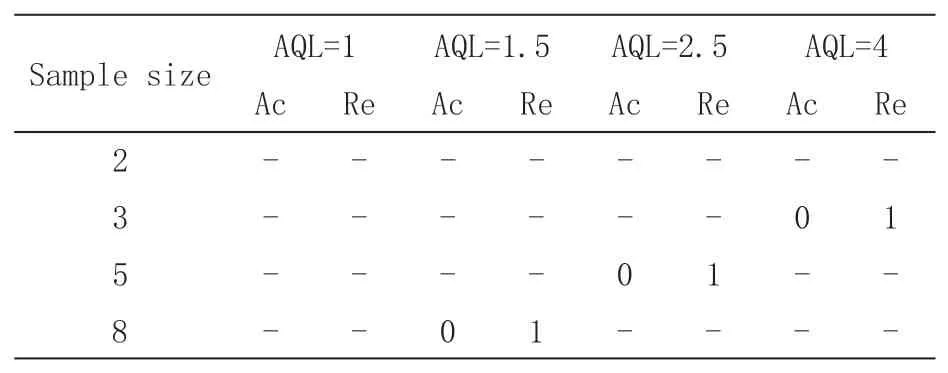

2 基于AQL的檢驗

美軍MIL-STD-105E及中國GJB 179A-1996中給出了抽檢的列表,考慮檢驗水平和抽樣方案以及合格判據。MIL-STD-105E中AQL值,控制生產方風險,控制水平在5 %。在連續批中的質量檢驗中推薦使用AQL抽樣方法。

3 同時考慮AQL和LTPD的雙方等風險的方案

3.1 抽檢特性曲線(OC曲線)

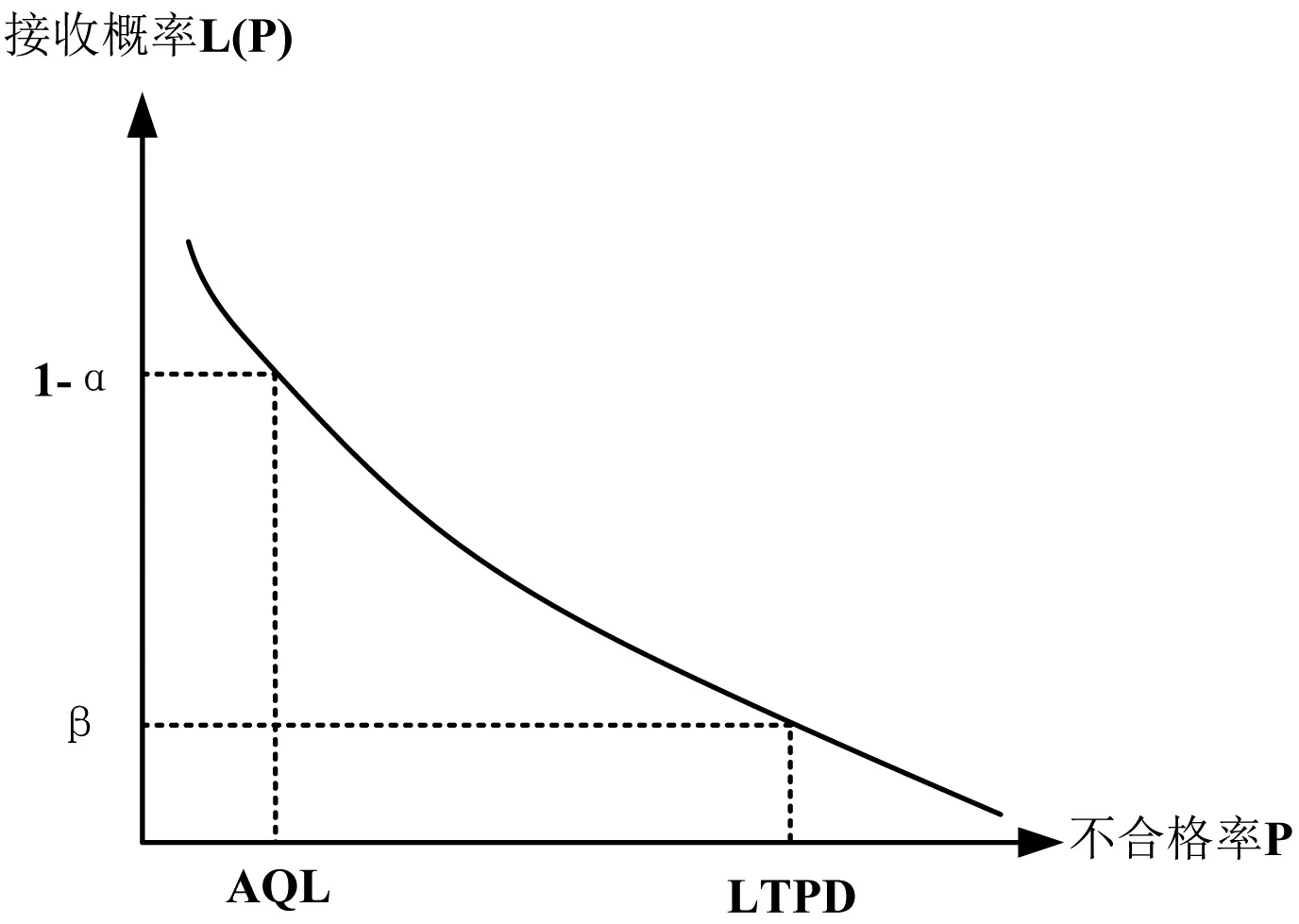

在同時確定AQL,LTPD,α,β四個參數后可以確定,OC曲線確定了一種抽檢方案,如圖1所示。

圖1 考慮AQL和LTPD的OC曲線

表1 MIL-PRF-38535L等標準中LTPD的規定[4-8]

設n為樣本個數,c為接收故障數,LTPD=p1,AQL=p0,分別計算不合格率P為AQL和LTPD時的接收概率:

3.2 二篩故障數據統計

表4為七一二公司近三年以來的二篩統計數據,可見在故障1到3個的批次數占比為83.01 %,占據絕對數量優勢。

表4 七一二公司近三年二篩缺陷數統計表

3.3 不同鑒別比或一定故障數的雙方風險的對比

從MIL-PRF-38535L查表可知,當LTPD=3至LTPD=20之間時,接收故障數在1到3之間時,鑒別比D在4.5~10.9之間。當使用方風險固定時,鑒別比太大會導致AQL太小,鑒別比太小則會導致AQL太大,經權衡取鑒別比D=5。

如表5所示,拒收故障數為1或2時,當使用方風險為10 %時,生產方的風險分別為36.87 %和18.4 %,此時拒收對生產方的風險太大。在七一二公司實際篩選中,故障數為1和2的二篩批次比例高達75.48 %。因此,需要對生產方風險進行控制,本著雙方共擔風險的原則計算不同拒收故障數下的雙方的風險。

表5 固定使用方風險時雙方風險對比

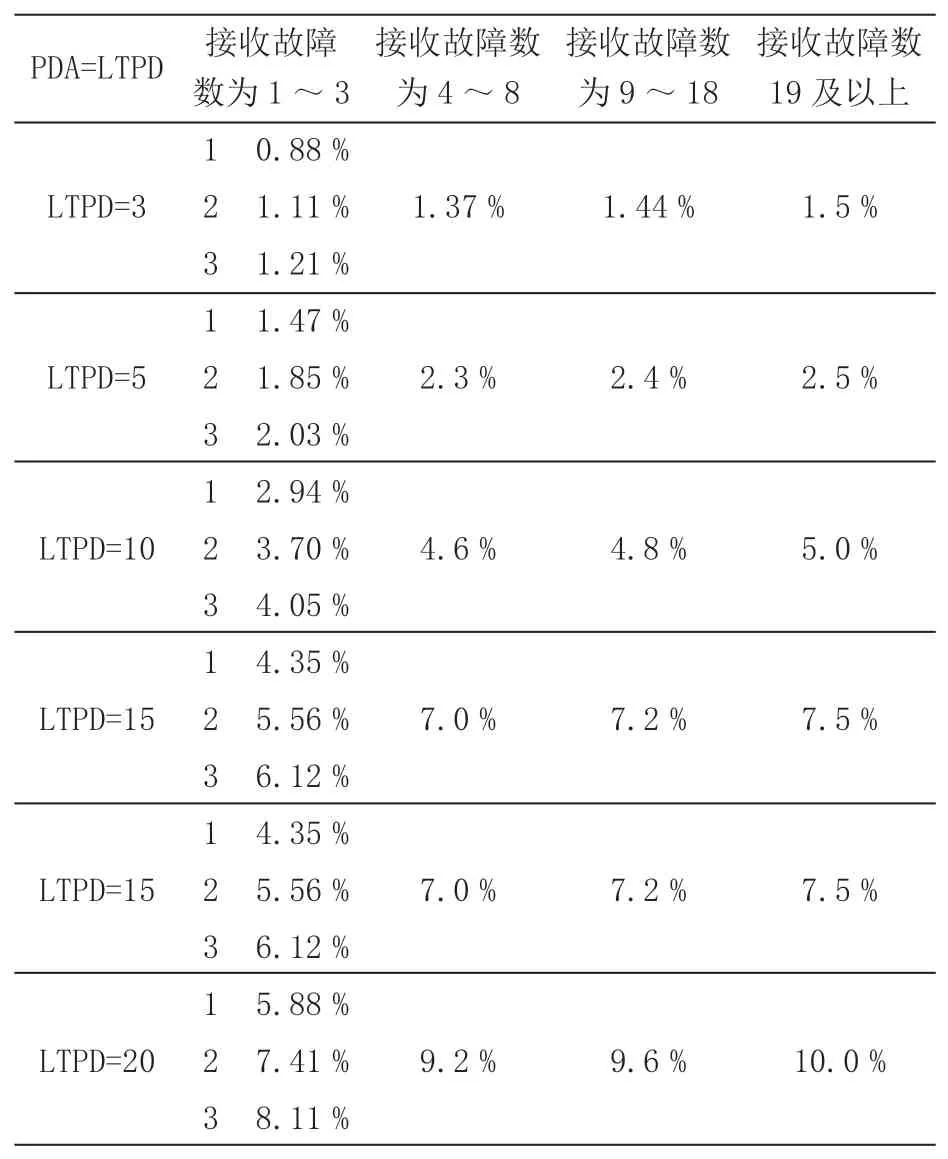

3.4 LTPD要求值與缺陷比例對應表

以LTPD=5,計算其不同接收故障數下的樣本量,并求解其相應的缺陷比例。

根據表6來求解,不同LPTD時,對應不同缺陷數的最小樣本及相應缺陷比例,詳見表7。

表3 MIL-STD-105E等標準中一次正常抽樣方案[11,12]

表6 接收故障數對應的樣本量及缺陷比例

圖2 基于泊松分布的抽樣特性曲面

圖3 故障數為1時鑒別比與雙方風險的關系

由表7可知,當樣本量逐步增大時,批缺陷比例趨近于LTPD的一半。

表7 LTPD要求值與故障缺陷比例判據對應表

3.5 元器件篩選與LTPD選擇

參照GJB 7243-2011《軍用元器件篩選技術要求》等標準[13-15]中元器件質量等級和裝備應用等級的關系。考慮到不同元器件質量等級與應用等級之間可能存在跨級使用的情況,如Ⅲ級器件應用到1級中,LTPD要求應該適當放寬。當篩選時第一次沒有通過,再次提交時,應該將LTPD要求適度加嚴,詳見表8所示。

表8 元器件質量等級與應用等級的LTPD要求

4 結束語

本文通過對比AQL和LTPD兩種抽樣方式的差異,在生產方和使用方風險均等時,求解出一定鑒別比下的樣本數量。本文通過求解一定故障數的缺陷比例,判定元器件的批次合格與否,有很強的可操作性,解決了國際電工組織和美軍標中不能窮盡可接收缺陷數的難題。本文提出的基于泊松分布的等風險的批次合格判據,對目前LTPD方法和AQL的折中方案。在故障數為2個以內時,比LTPD抽樣方法所需的樣本數少,生產方的風險較小;在故障數為3個及以上時,比LTPD抽樣方法所需的樣本數比更多,考核更加嚴格。