結合“時區與區時” 開展跨學科主題教學

楊紅娟 竺君斐

小學階段有關時間單位的教學,包括“鐘面的認識、認識時分、認識秒、年月日”,集中安排在一至三年級。人教版數學教材在“年月日”單元后面設置了兩則“你知道嗎?”小欄目,內容如圖1。

教材第87頁圖介紹了“一日”的含義,即地球繞太陽自轉一圈所需要的時間定為一日。教材第88頁圖介紹了24時區產生的原因,引導學生科學地了解世界各地為何時間不同,知道因為地球在繞太陽轉動的同時又自西向東自轉,導致地球上各地日出日落的時間不一致,因而全世界不能統一用一個時間。于是,科學家們把全球劃分為24時區,每個時區用同一個時間,相鄰時區相差一小時。

以上與小學階段有關時間的教學內容中關聯最為緊密的是“年月日”,因此教材將以上內容安排在“年月日”單元后的“你知道嗎?”小欄目中。

一、學情分析:學生文本閱讀困惑多,相關知識儲備較少

(一)學生文本閱讀困惑較多

學完“年月日”單元后,直接將以上圖文讓三年級學生閱讀,學生能否清晰、深刻地理解時區與區時相關知識呢?是否存有疑問呢?為此,筆者對三年級50名學生開展了問卷調查。問卷設計為“請閱讀以上小欄目內容,你知道了什么?有什么疑問?”調查結果顯示,學生獨立閱讀并不能真正理解“區時與時區”,或多或少留有疑問。經整理,學生主要有以下四個疑問:

(1)為什么把地球分成24個時區?

(2)為什么會有時間差?

(3)為什么相鄰時區不是相差2、3小時呢?

(4)某個地區的時區是多少?兩個時區之間相差幾小時?

前三個問題指向于區時和區時產生的原因,后一個問題則是時區和區時的實際應用。學生困惑多,究其原因主要在于教材只用幾行文字,以對話的形式,言簡意賅地介紹時區,缺少直觀,缺少詳細講解。

(二)學生知識儲備不足

“時區和區時”屬于科學知識的范疇,是天文與地理知識相結合的科學內容,認識理解時區與區時,需要大量天文知識作為基礎。其中,“晝夜交替”“地球自轉”等知識就是學習時區與區時的基礎,而這些知識是科學教材五年級上冊的內容。三年級學生因天文方面知識儲備不足,所以閱讀文本時理解有困難。

二、建議與思考:開展跨學科融合教學,結合問題情境,實驗與推理并舉

基于上述分析,我們建議教師應該如下教學。

(一)與科學學科內容融合,增加“時區”課時

教材將這塊內容安排在三年級下冊,但既然學生學習存在困難,而科學課又有相關內容的介紹,因此,建議延后該內容的教學,可與五年級科學“晝夜交替”“地球自轉”等內容進行學科融合,設“時區和區時”拓展課一節。這樣,能有助于學生深入理解,提高教學時效性。

(二)創設生活問題情境,理解“時區”含義

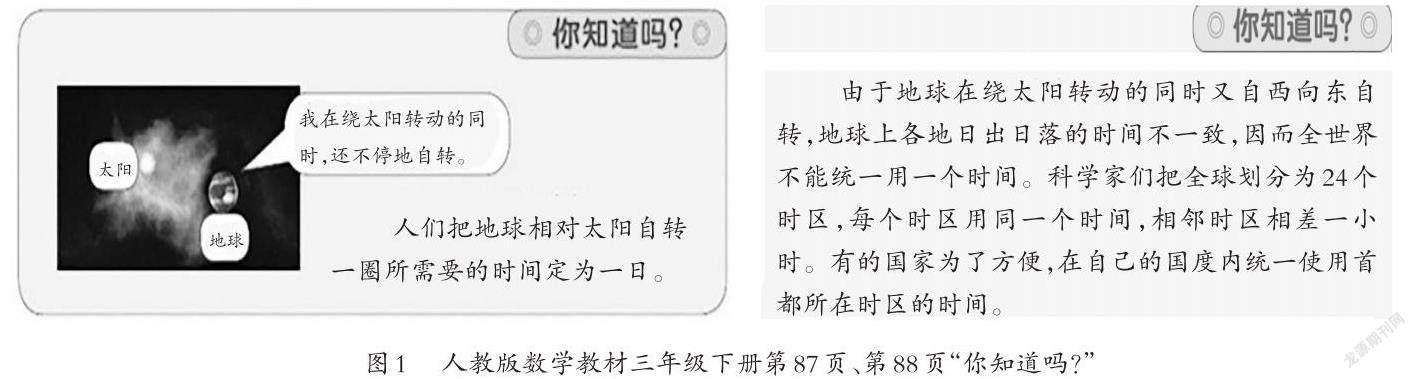

科學教材中以一個實際問題“北京和烏魯木齊日出時間相差多少小時?”引出時區的相關學習。學科融合教學也可以創設類似的更貼近學生生活實際的問題情境。例如,“小明爸爸因工作需要打電話通知世界各地的同事,以下8個城市,哪些城市晚上9時可以通話?哪些城市需要另擇時間通話?”利用問題情境可引發學生認知沖突,能激發學生的探究欲望,促進學生深入思考。

(三)實驗與推理并舉,促進“區時”問題解決

教師可結合科學教材,利用實驗演示、動手操作等方法,引導學生觀察、思考時區產生的原因,借助推理理解區時,掌握推算區時與時區的方法,進而更好地幫助學生解決與時區有關的生活問題。

三、教學實踐:通過模擬實驗與推算,培育學生核心素養

時區的產生源于地球在繞太陽轉動的同時又自西向東自轉。地球自轉神秘又遙遠,與學生日常生活幾乎毫無關聯,學生無法通過自主想象得到地球自轉的具體情形。教師需要借助模擬實驗幫助學生理解,可安排三次實驗活動,分別得到三個知識點。第一個實驗活動,通過手電筒與籃球“地球光照”演示,引導學生發現不同地點進入白天與晚上的時間不同,感知全世界不能統一用一個時間。第二個實驗活動,繼續借助“地球光照”感知不同地點,其時間存在差異,需要設置24個時區來解決日常時間問題。第三個實驗活動,“轉動時區表”知道相鄰時區相差1小時,向東加1小時,向西減1小時。三次實驗環環相扣、層層遞進。最后,利用以上三個結論推算時區與區時,解決三個生活實際問題。在觀察實驗、推理演算過程中,訓練學生思維,培養學生觀察與思考、推理與計算的能力。

(一)模擬地球自轉,感知全世界不能統一用一個時間

創設問題情境,引發學生思考“為什么同一時刻下,有的人在工作,有的人在睡覺呢?”學生猜測后,教師準備手電筒、籃球,進行“地球自轉”模擬實驗,使學生借助實驗演示,直觀理解“為什么有的地方太陽直射,有的地方照不到太陽”。

【片斷一】

(1)沖突設疑,引發學習興趣

師:如圖2,小明爸爸工作需要打電話告知8個地區的同事,你認為晚上9時打電話合適嗎?

生:倫敦、巴黎、開羅、莫斯科都可以,因為他的同事在上班。

生:加利福尼亞州、檀香山不合適,因為他的同事在睡覺。

師:為什么同一時刻下,有的人在工作,有的人在睡覺呢?請你猜猜原因。

(2)實驗解疑,直觀感受時間差

師:老師手中的手電筒是太陽、籃球是地球,北京和費城分別在地球兩端。

師:太陽直射北京,那么北京就是白天,費城是什么時間(晚上)?為什么(因為太陽照到的是白天,照不到的就是晚上)?如果北京是中午12時,費城是幾時?

生:晚上12時。

師:地球開始自轉180°,北京遠離太陽,北京此刻是晚上12時,費城是什么時間(白天12時)?

師:如果自轉360°呢?北京與費城分別是幾時?

時區與區時,除了對空間想象能力有較高要求外,“時間”的“非物質性”也增加了它的難度。時間是看不見、摸不著的“虛的存在”。因此,第一次實驗,借助兩個真實的城市讓學生初步體會到全世界不能用一個時間來表達,同一個時刻下不同地區存在時間差。同時,讓學生體會到自轉一周360°,正好過了24小時,也就是一日。

(二)模擬地球自轉,了解24時區

為了方便記錄與交流,避免地方時間使用的混亂,人們引入了區時概念。科學家把全球劃分為24時區,不同國家根據本國具體情況制定本國的計時方法。為了避免日期的混亂,引入了國際日界線概念。要讓學生理解這些,并不容易。為此,筆者繼續借助具有代表性的兩個城市北京與費城,模擬地球自轉,讓它們各自經歷中午12時,晚上6時,晚上12時,早上6時。幫助學生體會因為位置不同,時間不同,感受劃分不同時區的必要性。

【片斷二】

師(一邊實驗,一邊問):此時太陽直射北京,時間是多少(中午12時)?

師:老師手中的地球,自轉90°,想象一下,此時的北京時間還是中午12時嗎?是幾時?

生:第一次實驗告訴我們,自轉180°,北京從中午12時變成晚上12時。自轉90°,北京從中午12時變成晚上6時。

師:繼續自轉90°,是幾時?

教師隨著學生的回答完成板書:現在—轉90°— 轉180°— 轉270°— 轉360°;中午12時— 晚上6時—晚上12時—早上6時—中午12時。

師:地球自轉一周360°,北京經過了一天24小時。

師:看完北京一天,看費城 ……

師:北京、費城的白天與晚上完全不同。為了方便記錄與交流,避免時間上的混亂,科學家把地球分成24個時區,每個時區的一天內都會經歷日出日落,世界就這樣處于不斷運轉中。

師(出示時區圖):時區圖中有24個時區,以中時區為界線,往東12格,往西有12格。咦,怎么有25格了呢?

生:東十二區和西十二區都只有半格。

師:是的,地球是圓的,把東十二區的半格和西十二區的半格粘貼在一起,就能合成一個圓形。拼接處相差一天,也就是過了一天,這個拼接處就是日界線。

上海社會科學院樓培敏教授認為,發生是一種自然過程,它和其他許許多多現場組成該事物活生生的運動。實驗能夠對研究對象進行反復再現,從而獲得確鑿的證據,揭示內在規律。通過兩次遞進性實驗,學生初步體會到地球不斷自轉,引發時間不斷流轉。地球自西向東旋轉,時間不斷向前進,自轉360°正好一天24小時,與之對應的就是24時區,過了日界線,日期翻新,就是第二天。

(三)了解相鄰時區相差1小時,向東加1小時,向西減1小時

時區與區時是一一對應的,如北京處在東八區,當北京是中午12時時,處在東九區的日本對應的一定是13時,處在東七區的泰國一定是11時。時區不同,其區時也不同。實際生活中,往往需要結合時區之間的位置關系,依據其中一個時區的區時,推算出其他時區的區時。尋找規律,提煉推算方法,是正確進行推算的基礎。

【片斷三】

師:地球自轉,太陽從東邊升起,東邊比西邊先看到太陽,所以,東邊時間早,西邊時間晚。

師:老師把這張時區圖粘貼在這個籃球上。如果太陽照在中時區,中時區是幾時(中午12時)?

師:當“中時區”是中午12時時,東十二區是幾時(晚上12時)?

師:當“中時區”是中午12時時,想一想東一區與西一區分別是幾時?

師:為什么東一區是13時,西一區是11時?

生:因為東邊比西邊先看到太陽。東邊早,要加1。西邊晚,要減1。

師:當“中時區”是中午12時時,想一想東二區與西二區分別是幾時?

師:為什么東二區是14時,西二區是10時?

師:相鄰時區相差幾小時(1小時)?

師生小結:向東數幾格,就加幾時;向西數幾格,就減幾時。

隨著實驗的推進,前進步調逐步縮小:從大步調12小時,縮小到調6小時,最后到小步調1小時,進而得出規律:地球自西向東旋轉幾個時區,時間就要增加幾小時;向西旋轉幾個時區,時間就要減少幾小時。

(四)三次推算,解決三個區時生活實際問題

數學是思維的體操,訓練學生的思維是數學課的主要任務。應用以上規律解決三個實際生活問題,能夠訓練學生思維,提升推理能力,提高解決問題的綜合能力。

1. 推算區時:北京采用東八區時間,小明爸爸在北京,晚上9時正在打電話,想一想在東九區的日本是幾時?在東七區的泰國是幾時?

(答:當北京是晚上9時時,東九區日本是晚上10時,東七區泰國是晚上8時)

2. 打長途電話的時機: 小明爸爸在北京東八區時間,因工作需要聯系在紐約(西五區)的同事。你認為北京時間晚上9時通話合適嗎?為什么?

(答:北京時間晚上9時通話合適。因為東八區到西五區,往西數13 格,就要減13時,晚上9時即21時,21時減13時,得8時。因此,北京是晚上9時時,紐約正好是上午8時,通話合適)

3. 計算時區:當北京是晚上9時時,加利福尼亞州的時間是凌晨5時,請你推算一下加利福尼亞州在哪個時區?

(答:晚上9時到凌晨5時,往西數16格,或者往東數8格,利用時區圖,可得到加利福尼亞州是西八區)

第一題普及中國所在時區。中國統一用北京時間,北京在東八區。選擇跟中國鄰近的日本(東九區)與泰國(東七區),三個國家時區不同,區時也不同。根據“往東1格加1小時,往西1格減1小時”的規律,推算當北京晚上9時時,日本與泰國當時的區時。

第二題繼續結合“北京東八區”這一常識,推算當北京是晚上9時時,西五區的區時。解決這道題的關鍵是東八區到西五區,往西走了幾格,算出變化格數,再根據“往東1格加1小時,往西1格減1小時”這一規律推算西五區的區時。

第三題是一道逆向推理題,結合北京是東八區這一常識,根據北京與另一個城市的區時,推算其他城市的時區。需要學生既要會數,又要能判斷加或減,難度更大。

三個生活實際問題都以北京所在的東八區時間為紐帶,不同情況,不同層次,涵蓋了時區和區時的多種推算題型,通過問題解決,實現了對“時區”知識深度拓展。

本節課以科學課知識為基礎,以實驗為手段,以推理為核心,在真實而有挑戰的問題情境中實現了探究性深度學習,學生像科學家一樣做實驗,像數學家一樣做推理。在有限的40分鐘課堂教學中,學生“玩中學,學中樂”,教學過程豐富且有趣味,“不留痕跡地”“完美地”落實了科學的探究實踐核心素養與數學的推理核心素養的培養。“時區與區時”知識難度雖大,但是借助直觀的實驗操作,學生順利地建構新知,實現思維進階。科學與數學的跨學科融合教學,既幫助學生深刻理解“時區與區時”知識,又提升了科學與數學核心素養,還激發了學生的科學興趣與數學愛好,促使學生輕松愛上學習、愛上探索。

(責任編輯:楊強)