基于大概念的小學道德與法治單元整體教學設計

康莉

摘要:以大概念為核心的單元整體教學設計有利于小學道德與法治學科知識結構化、學科思維方法以及價值觀念實現高度統一,是落實核心素養培育的關鍵方法。教學中,教師可以基于核心素養目標確定大概念,并利用多種教學方式和策略,圍繞學科大概念構建整體化的知識體系,提高課堂教學質量,為學生素養取向的深度學習提供有效途徑。

關鍵詞:大概念;小學道德與法治;核心素養;單元整體教學設計

《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)提出了核心素養導向的課程育人目標,并且基于核心素養發展要求,優化了課程內容結構,強化育人目標與課程內容的關聯,將內容的組織形式更加合理化。基于當前小學道德與法治教材內容以及課程育人目標現狀,以大概念為核心進行單元整體教學設計有利于核心素養的落實。

一、基于大概念的單元整體教學設計概述

(一)大概念的內涵

大概念是指學科教學中的核心任務和內容,是揭示核心本質、反映核心觀點、系統構建學科框架的重要概念,是解決問題和深入研究的重要工具。

美國教育學家威金斯和麥克泰格認為:“大概念是重要、持久的,它可以超越特定單元范圍進行遷移。這些概念不局限于具體的事實和技能,而是關注更大的概念、原則和過程,可以運用到學科內外新的情境中。”大概念并非等同于概念,它在教學中常外化為概念、觀念、論題等具體形式,是一種超越具體的抽象。

(二)大概念在小學道德與法治教學中的意義

學生在學習道德與法治課程中可能會出現以下問題:從知識層面上看,小學中高年級道德與法治學科知識量明顯增加,知識范圍更廣泛,學生需要構建知識點之間的內在聯系,形成完整的知識結構,才能達到內化于心、外化于行的育人目標;從遷移應用角度看,雖然教師在每一節課都深入探究每一個知識點,但學生仍然只停留在淺層了解層面,沒有對知識進行深入探索,沒有理解所學內容背后本學科的思維方式以及價值意義,更無法在更高層次完成知識的遷移和應用。

聚焦核心素養培育與學生全面發展,需要基于大概念教學理念實現更具時效的整合式教學模式。大概念不但是聯結學科知識、技能和方法的重要紐帶,更是對其理解和把握的過程中引導學生形成有意義學習的知識階梯,有助于培養學生知識遷移能力,組建知識網絡架構,進而形成終身能力。

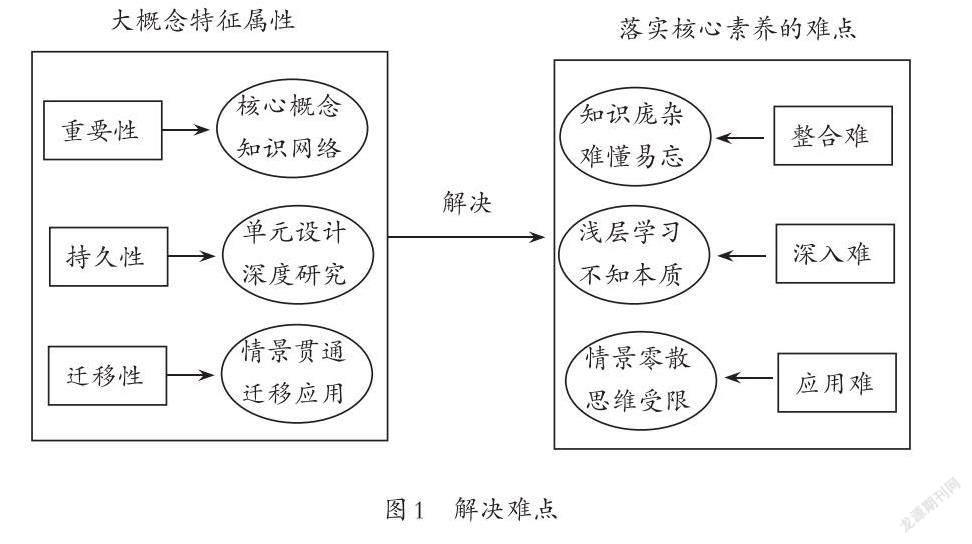

根據以上分析,教師可以利用大概念重要性、持久性、遷移性的特征屬性解決小學階段道德與法治教學中落實核心素養的難點問題(見圖1)。

二、基于大概念的單元整體教學設計要求

(一)把握教學核心,提煉大概念,確定單元知識主線

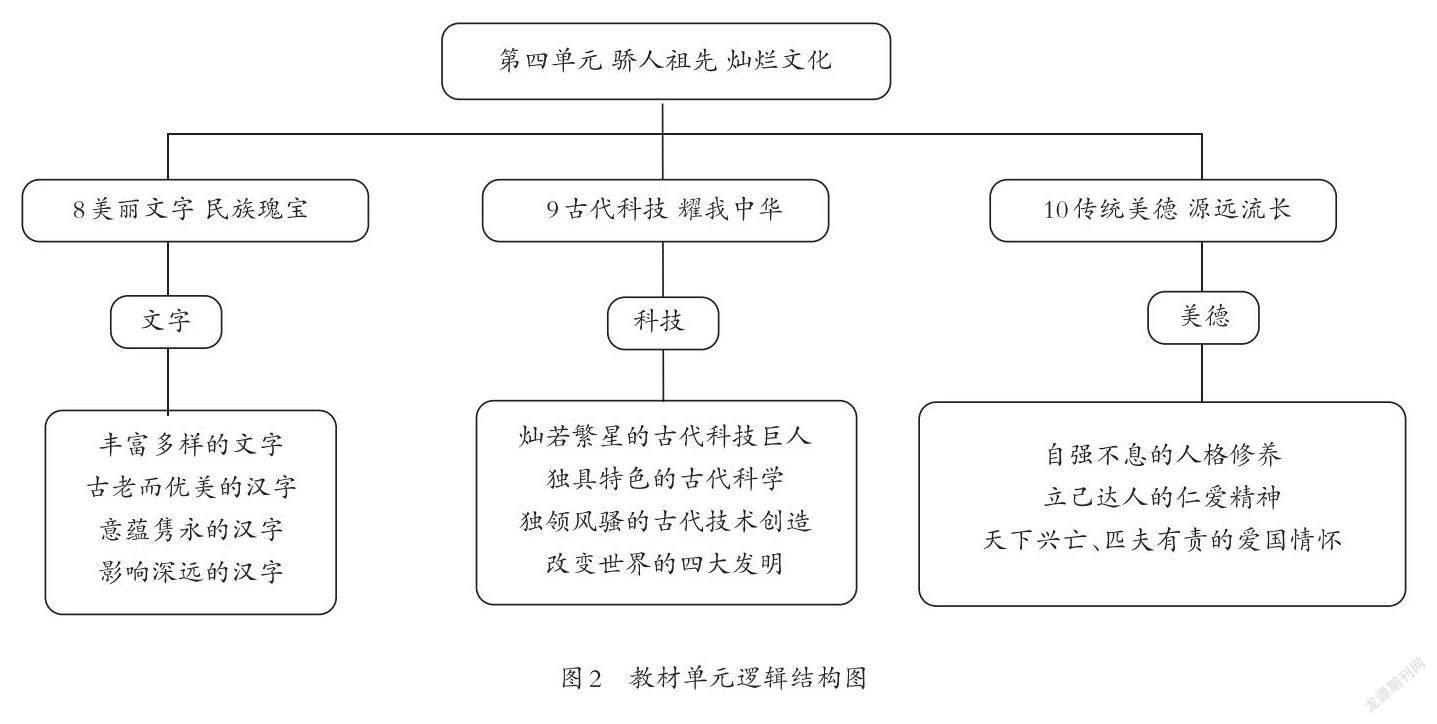

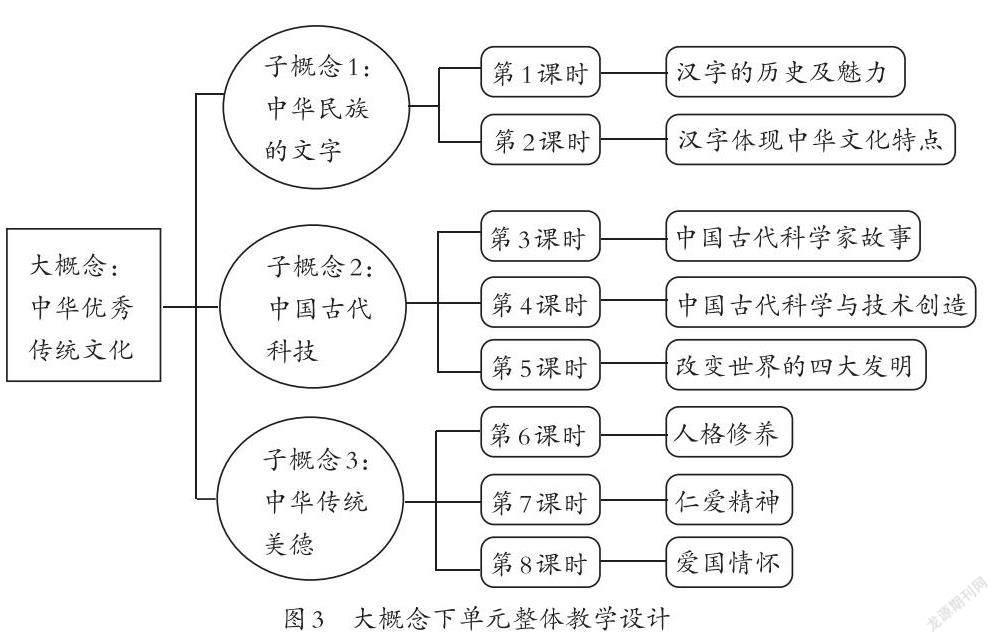

大概念是學科結構的主干部分,只有在對教材整體、本質性理解的基礎上才能發掘大概念。以統編版道德與法治教材五年級上冊第四單元“驕人祖先 燦爛文化”為例,可以將“中華優秀傳統文化”確定為單元大概念。確定好這一教學主線后,還要把握教材的內容體系結構,明確以下幾個方面的關系:欄題之間的關系,課與單元主題之間的關系,單元之間與核心素養的關系。之后,確定子概念以及相互之間的聯系,把子概念的內容聚焦在這條教學主線上,以課為單位層層往下,層層統攝子概念,構建單元整體設計,使學生更系統、更有深度、更立體地學習。

上頁圖2顯示的是五年級上冊第四單元“驕人祖先 燦爛文化”教材單元內容結構,圖3顯示的是根據“中華優秀傳統文化”這一大概念設計教學主線,將教材內容重新整合劃分的結構圖。圖2與圖3對比可以看出,確定知識主線后,單元教學設計結構更加系統,邏輯性更強,目標更明確。

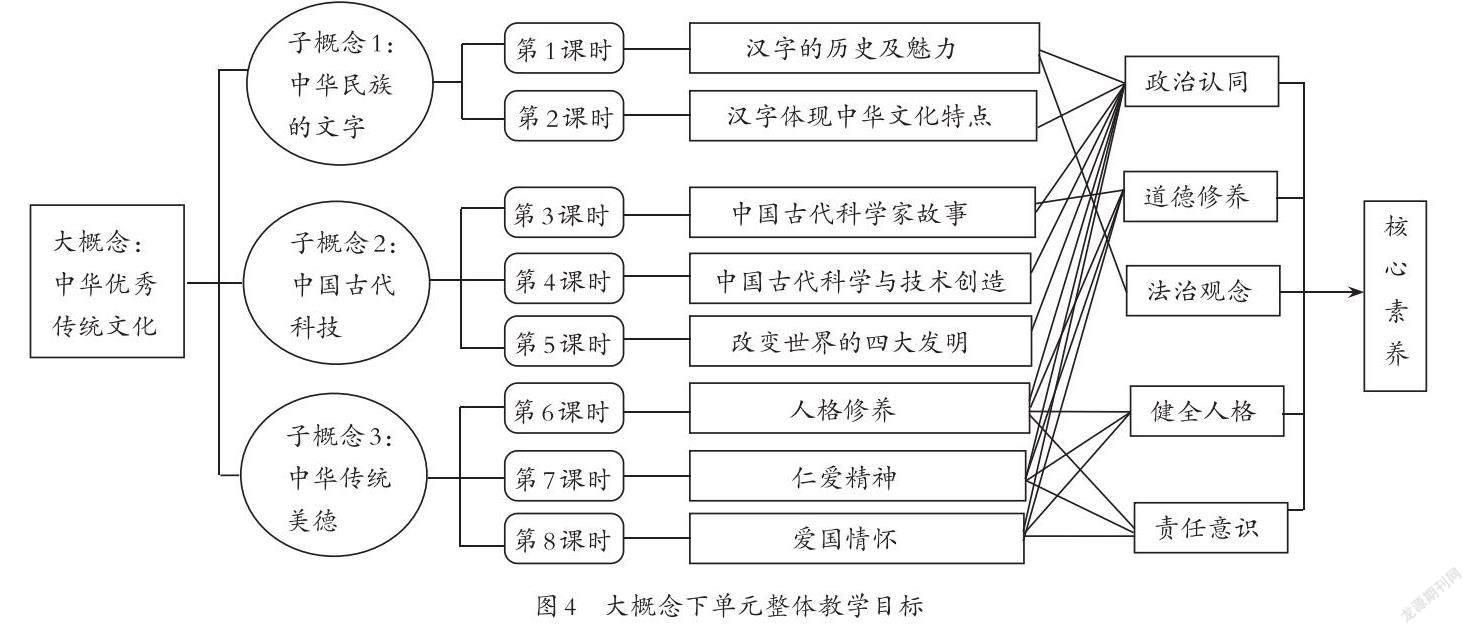

(二)解讀新課標內容,確定課時育人目標

新課標中提到核心素養是課程育人價值的集中體現,是學生通過課程學習逐步形成的正確價值觀、必備品格和關鍵能力。道德與法治課程要培養的核心素養,主要包括政治認同、道德修養、法治觀念、健全人格、責任意識。以大概念為新核心,將新課標要求轉化為具體的育人目標,既落實課標要求,又使育人目標更加明確,有利于實現“教—學—評”一體化(見圖4)。

三、基于大概念的單元整體教學設計路徑

課堂教學是落實核心素養的重要手段。明確的課時教學目標可以為搭建課程單元整體框架指明方向。基于大概念,通過學科知識網絡的建構,將不同課時找到關聯內容,增強了課時之間的聯系,通過“整理單元內容架構—提煉知識結構概念—重組基于大概念網絡—聚焦核心問題創設單元情境—豐富活動落實素養培育”整體設計思路,實現“教—學—評”一體化設計,培養學生的核心素養。下面繼續以統編版道德與法治教材五年級上冊第四單元“驕人祖先 燦爛文化”為例,對以下設計思路進行闡述和說明。

(一)創設單元情境

前面已經將統編版道德與法治教材五年級上冊第四單元“驕人祖先 燦爛文化”的單元大概念提煉為“中華優秀傳統文化”。為全面落實中華優秀傳統文化教育,2021年,教育部印發了《中華優秀傳統文化進中小學課程教材指南》,明確指出道德與法治課程是落實中華優秀傳統文化的核心課程。

中華民族有著悠久歷史和燦爛文化,對人類文明作出了巨大貢獻。教師要引導學生了解中華民族對人類文明的貢獻,可以讓學生到博物館中感受,以博物館之旅為情境,將參觀博物館的活動與社會實踐活動相結合,設計適合學生的學習單,讓學生帶著問題思考。教師引導學生登錄博物館的官方網站,采用網上觀摩的方式組織教學,通過網絡收集相關信息輔助教學。這樣將道德與法治課程學習延伸至社會,讓學生走出課堂、走出學校,充分利用各類社會教育資源。

(二)聚焦核心問題

新課標中課程內容第三學段(5~6年級)有關中華優秀傳統文化與革命傳統教育學習主題的教學提示:參觀博物館或收集資料,了解中華優秀傳統文化的代表性成果。在小學道德與法治課堂教學中,如何培養學生的民族認同感和文化自信,是思政課教師肩負的一項神圣使命。教師在五年級上冊第四單元“驕人祖先 燦爛文化”的中華優秀傳統文化大概念課堂教學中,應該更加充分地探索文物的價值,選用文物作為重要的教學資源,引領學生尋找蘊藏其中的中華文明之“根”,鑄就民族之魂。習近平總書記曾多次強調:“讓文物真正活起來,成為加強社會主義精神文明建設的深厚滋養,成為擴大中華文化國際影響力的重要名片。”

通過調查研究發現,文物在小學道德與法治課堂教學中還沒有得到充分利用,思政課教師有必要認真研究,在道德與法治課堂中讓文物“活”起來。

因此,本單元聚焦讓文物“活”起來這一教學方式創設情境,讓學生經歷“觀察—考察—調研—操作—設計—策劃—制作—觀賞—閱讀—創作—創造”系列探究活動,實現做中學、用中學、創中學,增強學生認識世界、解決問題的能力,最終實現核心素養的培養。

(三)學習方法貫穿整個單元學習

在中華優秀傳統文化的大概念視域下,本單元學生體會習近平總書記所說“讓文物活起來”的意義,理解學習中華文化內涵可以借助于文物文獻的學習方法。同時,聯系學生實際生活,這種學習方法貫穿始終,學生在探究活動中不斷應用學習方法,并可以遷移到其他學習領域。

例如,在“驕人祖先 燦爛文化”單元第5課時“改變世界的四大發明”中,學生通過設計、制作泥質“活字”字模,體驗“我是畢昇”等模擬體驗探究活動,共同研究“為什么活字印刷被稱為印刷史上的里程碑”。從中可以看出,巧用文物不僅可以幫助學生理解文物考證歷史的重要作用,還可以達成根植家國情懷的育人目標。讓文物在課堂中“活”起來,發揮文物在中華優秀文化大概念教學中的作用,讓教學更有實效性,將提升學生的核心素養落到實處。

(四)重視評價反饋

大概念教學指引學生通過知識遷移解決實際問題,教師在教學實踐中要注重過程性評價與結果性評價相結合。過程性評價是為了促進學習,只有標準更加具體,才能為學生學習的效果提供依據。結果性評價是為了評定學習水平,根據收集到的材料對學生在該時間段內的學習情況進行總結。例如,在教學“漢字的歷史及魅力”時,教師可以指導學生利用課上已掌握的書畫同源的漢字演變過程,結合實際生活,設計郵票圖案,從中體會漢字的魅力,增強文化自信。

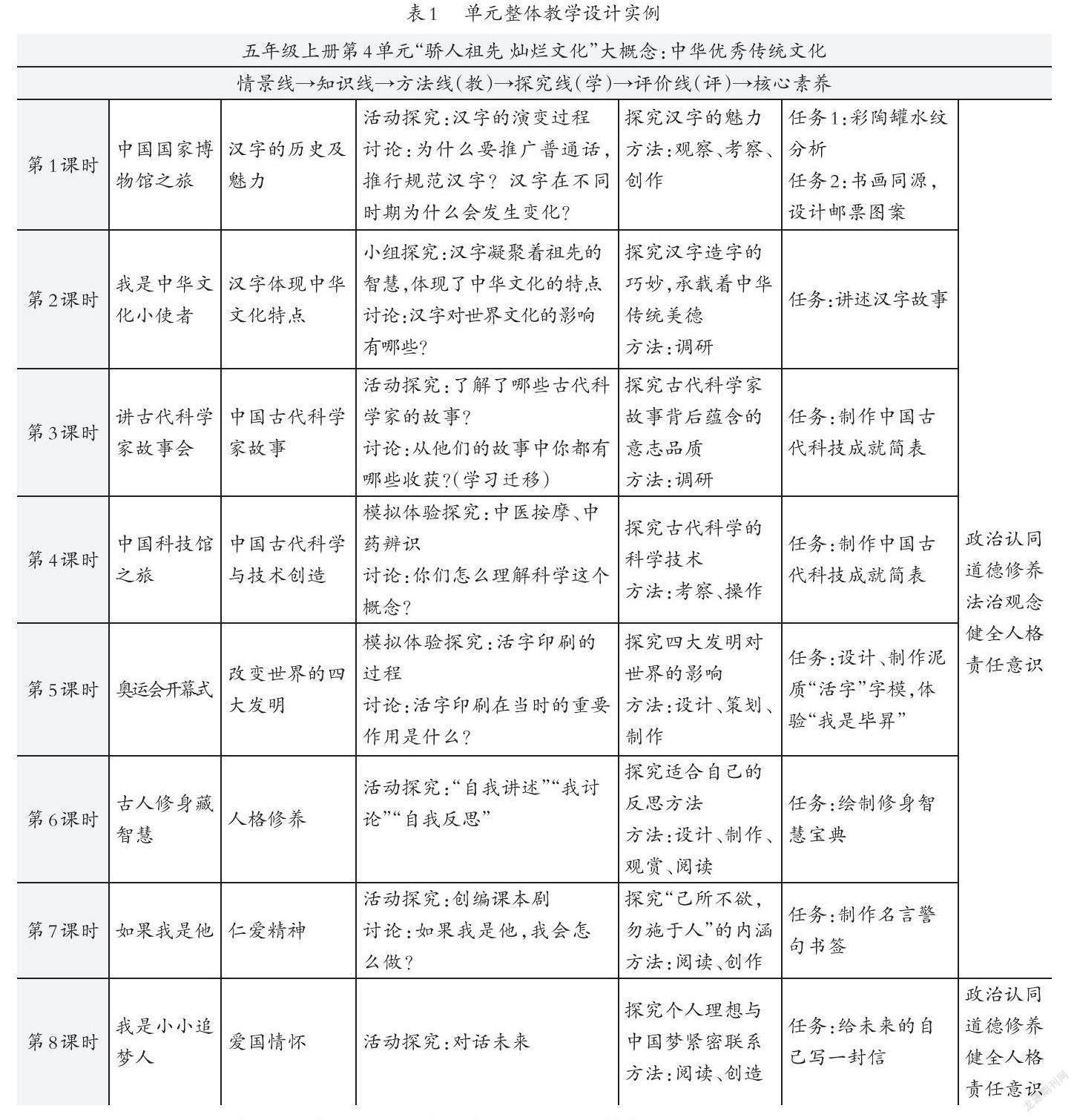

根據基于大概念的單元整體教學設計路徑將五年級上冊第四單元“驕人祖先 燦爛文化”實現“教—學—評”一體化設計,全方位落實學生核心素養的培養目標(見下頁表1)。

總之,以大概念引領小學道德與法治單元整體教學設計,重新架構,有利于教學內容結構化、系統化以及教學遷移真實化,最終提升學生的核心素養。這也為一線教師在教學實踐研究中提供了更多方法。在大概念引領下結構化教學模式的探索可以解決教師“教不完”的問題,既是幫助學生形成高階思維的有效途徑,又是實現立德樹人目標的重要手段。

參考文獻:

[1]格蘭特·威金斯,杰伊·麥克泰格.追求理解的教學設計(第二版)[M].上海:華東師范大學出版社,2017.

[2]劉徽.“大概念”視角下的單元整體教學構型——兼論素養導向的課堂變革[J].教育研究,2020(6).

(責任編輯:趙春艷)