農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響研究*

蔣健,唐小平,李雙雙

(貴州大學經濟學院,貴陽市,550025)

0 引言

農業是我國國民經濟的基礎。自改革開放以來,我國農業取得了巨大的成就,糧食生產能力取得了長遠的進步,成功地以占世界9%的耕地養活了世界20%的人口[1],為世界糧食安全做出了巨大貢獻。當前有關如何全面推進鄉村振興,實現農業現代化已成為學界比較關注的話題,黨的十九大報告中提出的“產業興旺”是鄉村振興戰略的總要求之一。然而,隨著我國人口老齡化問題的日益嚴重,老年群體將不可避免的成為農業生產的主力軍,因此,辨析農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響機理,對我國農業長遠可持續發展具有十分重要的現實意義。

農村人口老齡化與農業生產的關系,長期以來一直是學界比較關注的話題之一。根據第三次全國農業普查數據顯示:2016年我國農業生產經營人員中55歲及以上的人口占比約33.6%,而35歲以下占比僅為19.2%,農業生產過程中勞動群體的老齡化已成必然趨勢[2]。因此,學者們就農村人口老齡化對農業生產的影響展開了相關研究,主要基于三個方面的觀點,第一種認為農村人口老齡化會對農業生產產生負作用,如何小勤[3]認為農村勞動力老齡化使得農業技術的發展和推廣應用受到阻礙,嚴重影響了我國農業和農村現代化進程。陳錫文等[4]通過計算農村勞動力投入和農業產出增長的影響發現:農村人口老齡化導致農業勞動投入的不足對農業產出產生負作用。第二種則并不以為然,認為農村老齡化對農業生產并不會產生較大影響,如林本喜等[5]基于對浙江省農村固定觀察點的研究發現農戶主要勞動力年齡對土地利用效率沒有顯著影響,農業勞動力老齡化對農業產出影響不大,不必過于擔心農村勞動力老齡化會帶來的農業危機。第三種則持樂觀態度,如李俊鵬等[6]認為農業老齡化對糧食生產效率的提高具有促進作用。楊俊等[7]通過不同年齡段的農業勞動力與耕地利用效率的研究,發現老年勞動力農戶耕地利用效率高于青壯年勞動力農戶。

以上文獻為本文的研究打下了一定基礎,但仍存在一些值得進一步研究的空間,首先,關于農村老齡化與農業生產的研究,過往僅局限于二者的直接關系或間接關系研究,較少有文獻分析二者之間的影響機理與路徑研究。其次,過往的研究往往更多關注到的是農村人口老齡化對糧食產量的影響,一方面忽視了農藥、化肥、農業機械等農資的投入對農業生產的影響,另一方面糧食產量的高低難以完全衡量農業生產能力的變化,因此,本文引入被解釋變量農業全要素生產率,用來衡量各地區農業生產能力。最后,學界尚未就農村人口老齡化對農業生產的影響達成共識,本文就此將實證檢驗得到:農村人口老齡化對農業生產既有促進作用,又有抑制作用的結論。本文的主要研究內容和貢獻點為:第一,對現階段我國農村人口老齡化對農業生產的影響做出一個基本判斷。第二,基于勞動力供給數量、勞動力供給質量、技術經驗累積、技術更新以及資本投入五個方面,豐富和完善農村人口老齡化與農業全要素生產率之間的作用機理。第三,以東北、西南地區為例,對二者之間的關系作進一步的研究分析。最后,結合研究結論提出對應的政策建議。

1 理論機制分析

目前關于農村人口老齡化影響農業全要素生產率的理論機制研究尚不完善。而決定農業全要素生產率的基本要素是技術、勞動力以及資本[8],這與決定經濟增長的基本要素相一致,因此本文借鑒人口老齡化影響經濟增長的作用機理。從勞動力、技術、資本三個維度,將農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響主要概括為五個效應:即勞動力供給數量效應、勞動力供給質量效應、技術經驗累積效應、技術更新效應以及資本投入效應。

1.1 農村人口老齡化對農業全要素生產率影響的勞動力供給數量效應

維持一定數量的農業勞動力,是提升農業全要素生產率的必要條件。農村人口老齡化問題的日益加重對勞動力數量的供給會產生嚴重的抑制作用。一方面,隨著農村人口老齡化問題的日益嚴重,在可預見的未來,農村人口總數將不斷減少,在農村人口不斷外流的現實背景下[9],這一預測將極大可能變為現實。而人口總數的減少又會使得可供選擇的勞動力基數減少。另一方面農村人口老齡化程度的加深,會使得農村人口年齡結構趨于“倒金字塔”,造成大量適齡勞動力數量的減少,即使是通過延遲退休年齡,以增加勞動力供給的數量,勞動投入時間和投入效率的下降恐怕也是難以避免的。

當然,從另一個角度來說,農業勞動力數量的減少可能會對農業全要素生產率的提高產生積極影響,我國農業在過去相當長的一段時間內,扮演著穩就業的“壓艙石”,消化了大量的富余勞動力,農業勞動力的要素價格相對較低[10],嚴重阻礙了我國農業生產方式從勞動密集型向技術密集型的轉變。因此,農業勞動力數量的減少,可能會倒逼農業生產方式從傳統走向現代,進而加速農業現代化的進程,農業全要素生產率得以提高。據此,本文提出如下假設。

假設A1:農村人口老齡化通過降低勞動力供給數量對農業全要素生產率產生消極影響。

假設A2:農村人口老齡化通過降低勞動力供給數量對農業全要素生產率產生積極影響。

1.2 農村人口老齡化對農業全要素生產率的勞動力供給質量效應

從人口結構角度看,勞動力質量是影響全要素生產率的關鍵[11]。人口老齡化問題往往伴隨著勞動力平均年齡的上升、低生育率以及人均預期壽命的延長[12]。從個人角度看,隨著年齡的增大,身體機能、學習能力以及學習熱情均會有所下降[13],接受新事物和新技術的能力明顯不足。因此,面對現代農業技術,其所能提供的勞動質量會相對較低。從家庭角度來看,一方面,低生育率會使得父母能夠集中更多的資源加大對子女的教育投入,有利于人力資本的積累[14]。另一方面,預期壽命的延長,使得在年輕時接受更高程度的教育變得比較經濟,家庭中教育支出的比重也會因此相應提高,從而提高了人力資本水平。從宏觀層面看,有相當一部分農村地區老齡化水平的提高是由于大量年輕勞動力流失帶來的。得益于我國教育普及水平的逐年提高,相比于老年群體,農村年輕一代受教育程度普遍較高。因此大量年輕勞動力的流失無疑會降低從事農業生產者的人力資本水平。據此本文提出如下假設。

假設B1:農村人口老齡化能夠通過降低勞動力供給質量對農業全要素生產率產生消極影響。

假設B2:農村人口老齡化能夠通過提高勞動力供給質量對農業全要素生產率產生積極影響。

1.3 農村人口老齡化對農業全要素生產率的技術經驗累積效應

技術經驗的累積是傳統農業確保生產風險最小化、收益最大化的重要手段[15]。傳統農業生產多靠經驗累積,生產方式較為穩定,極易受到自然環境的影響,且不同地區間自然環境迥異,極難形成一個統一的生產方式。因此農村老齡群體的農業生產經驗和技術的熟練程度在農業生產中依然發揮著重要作用[16]。

然而,在我國推進農業現代化的大背景下,農業生產方式從傳統走向現代是不可逆轉的大勢。因此,面對蘊含更高科技水平的現代農業生產方式,舊有的傳統生產習慣和生產經驗,可能難以成為適應這一生產方式的助力,反倒可能成為推進農業現代化的阻力。據此,本文提出如下假設。

假設C1:農村人口老齡化能夠通過技術經驗的累積對農業全要素生產率產生消極影響。

假設C2:農村人口老齡化能夠通過技術經驗的累積對農業全要素生產率產生積極影響。

1.4 農村人口老齡化對農業全要素生產率的技術更新效應

新技術的使用是提升全要素生產率的又一大關鍵[17]。農村人口老齡化對新技術的使用存在雙向影響的可能性。其背后邏輯是:一方面,農村老齡勞動者過往所積累的傳統農業生產經驗,在技術更新迭代的背景下,并不會成為其轉變生產方式的助力,反而由于難以在短時間內轉變的傳統生產思維和生產習慣,成為采納新技術的阻力,進而阻礙農業全要素生產率的提高。老年群體的身體機能和學習能力的減弱,也是造成其接受新知識、新技術的重要阻力之一。另一方面,老齡化所導致的勞動力稀缺和勞動力供給質量的降低,可能會倒逼農業生產采用更多機械化和智能化等技術密集型的現代農業生產方式,以應對人口老齡化對農業生產的制約,從而有利于農業全要素生產率的提高。據此,本文提出如下假設。

假設D1:農村人口老齡化能通過抑制技術的更新對農業全要素生產率產生消極影響。

假設D2:農村人口老齡化能通過促進技術的更新對農業全要素生產率產生積極影響。

1.5 農村人口老齡化對農業全要素生產率的資本投入效應

農業的高投入、高風險的產業特性[18],決定了一定規模的資本進入農業生產領域的必要性,一方面,大量資本進入農業生產領域會帶來規模農業和效率農業[19]。另一方面,新技術的研發和應用離不開大量資本的支持[20]。而農村家庭的儲蓄水平,是決定農戶在農業生產中資本投入的關鍵因素[21]。農村老年群體消費能力和消費意愿的不足,是造成農村家庭儲蓄得以上升的一個重要因素。與此同時,創收能力的不足以及醫療養老支出的增加,又是使得擁有較多老年人口的農村家庭,儲蓄水平難以維持和提高的重要原因。據此,本文提出如下假設。

假設E1:農村人口老齡化通過減少資本投入對農業全要素生產率產生消極影響。

假設E2:農村人口老齡化通過增加資本投入對農業全要素生產率產生積極影響。

2 模型、變量和數據說明

2.1 構建計量模型

為探討農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響,構建面板模型,如式(1)所示。

Yit=θ+β0qit+β1cvit+εit

(1)

式中:i——某一地區;

t——某一年份;

Y——被解釋變量;

q——解釋變量;

cv——控制變量;

β——回歸系數;

θ——截距;

ε——擾動項。

2.2 變量說明

被解釋變量:農業全要素生產率Y是用來衡量單位農業投入所能創造總產出的生產率指標[22]。本文參考馬曉東等[23]的做法,構建如下農業全要素生產率測算指標體系:(1)產出變量:農業總產值(億元),即每種作物單位面積產值×播種面積之和。(2)投入變量:勞動力投入數量(萬人),即農林牧漁業就業人數×(農業產值/農林牧漁業總產值);土地投入面積(萬人),即農林牧漁業就業人數×(農業產值/農林牧漁業總產值);機械投入動力(104kW),即農業機械總動力;化肥投入量(104t),即農用化肥施用量(按純折法計算);農藥投入量(t),即農藥使用量;農用柴油投入量(104t),即農用柴油使用量;農用塑料薄膜投入量(t),即農用塑料薄膜使用量。

核心解釋變量:農村人口老齡化q:由于農村地區普遍存在的勞動力外流,使得通過戶籍測算的農村人口老齡化率遠低于實際的農村人口老齡化率,因此,本文通過抽樣調查的方法計算出農村人口老齡化率。計算公式為:農村人口老齡化率=鄉村老年人口/鄉村人口總數,鄉村老年人口與鄉村人口總數均由抽樣調查所得。

控制變量:農村電力設施Power、政府財政支農強度Finance、產業結構Industry。本文參考郭艷芹[24]和易福金[25]等的做法:從基礎設施、政策、產業結構三個角度選取影響農業全要素生產率的因素,其中基礎設施用農村電力設施來衡量,完善的電力設施是農村發展的重要保障之一,具體表示為各省份農村用電量(108kW·h)。政策方面則用政府財政支農強度度量,具體表示為農林水事務支出占總支出比重。產業方面則用第一產業就業人口占總人口比重來度量農業外部結構因素。

2.3 數據說明

數據來源于2004—2019年相關統計年鑒,包括《中國人口和就業統計年鑒》《中國農村統計年鑒》《中國統計年鑒》《中國農業機械工業年鑒》《第七次全國人口普查公報》以及各省統計年鑒及相關統計資料。

3 實證結果

3.1 農村人口老齡化對農業全要素生產率的基準回歸

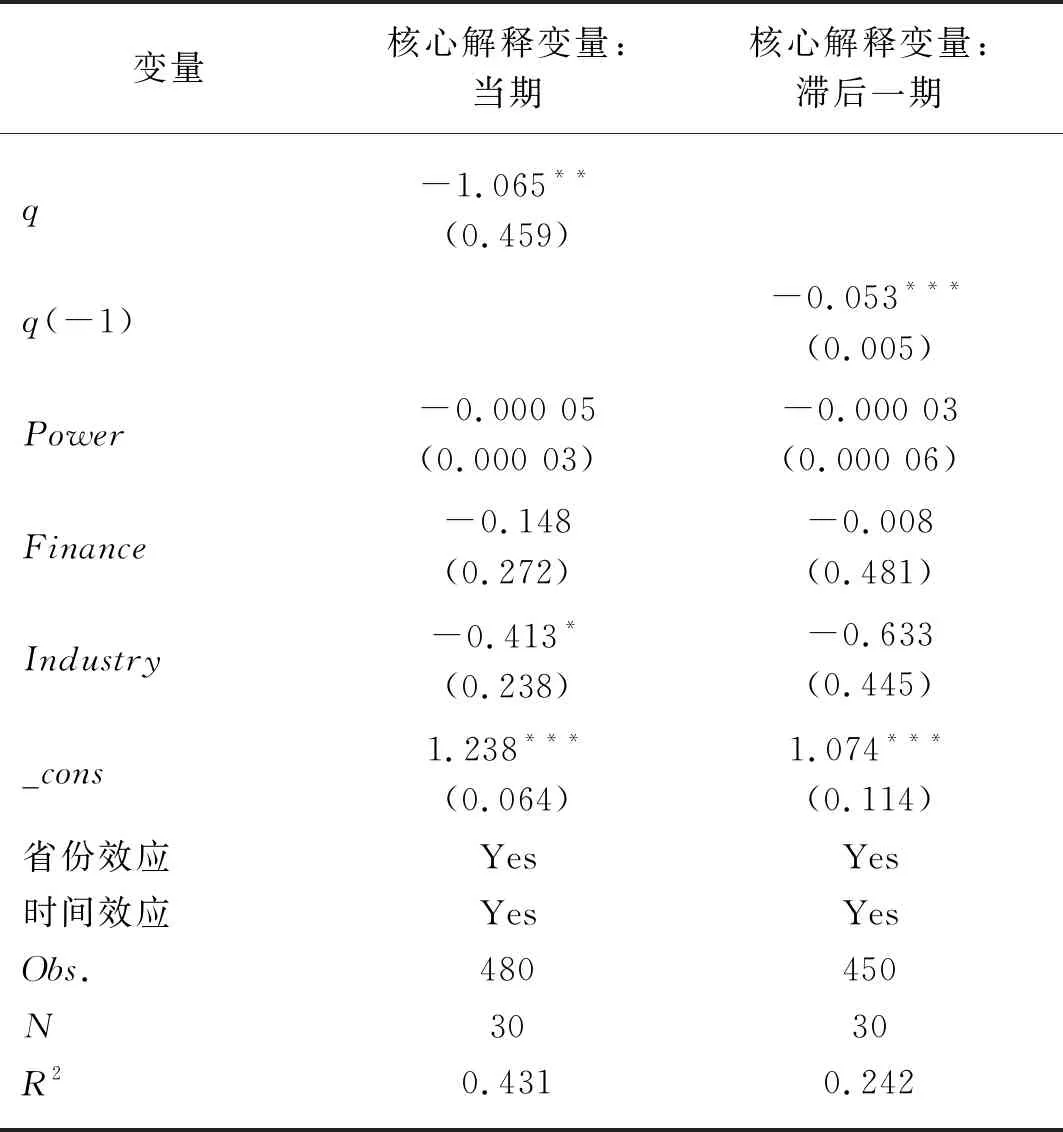

為消除時間和個體的差異,采用雙向固定效應的計量模型對農村人口老齡化與農業全要素生產率進行回歸[26],結果如表1所示。

表1 基準回歸結果Tab. 1 Benchmark regression results

如表1所示,采用雙向固定效應模型時,核心解釋變量前的系數顯著為負,說明農村人口老齡化程度的加深對農業全要素生產率產生了負面影響。進一步研究分析發現:農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響可能存在滯后效應。這是因為:首先不同年齡段群體的農業生產方式和生產習慣是不一樣的,而生產方式和生產習慣又是難以在短期內發生轉變,其次,由于身體素質、生產經驗不同使得不同年齡段的勞動力素質存在異質性,不同年齡群體構成的勞動力對于農業生產的技術選擇以及技術使用效果會產生影響,而技術生產方式的轉變也是難以在短期內發生調整。因此,當一個地區的農業勞動力年齡結構發生變化,而農業生產方式又難以在短期內發生調整的情況下,農村人口老齡化并不只會影響到當期的農業全要素生產率,而是會在之后的相當一段時間內均產生影響,本文將農村人口老齡化滯后一期再代入模型中來,檢驗結果發現,雙向固定效應模型下,核心解釋變量前的系數顯著為負,表明農村人口老齡化對農業全要素生產率的負面影響存在一定的慣性。

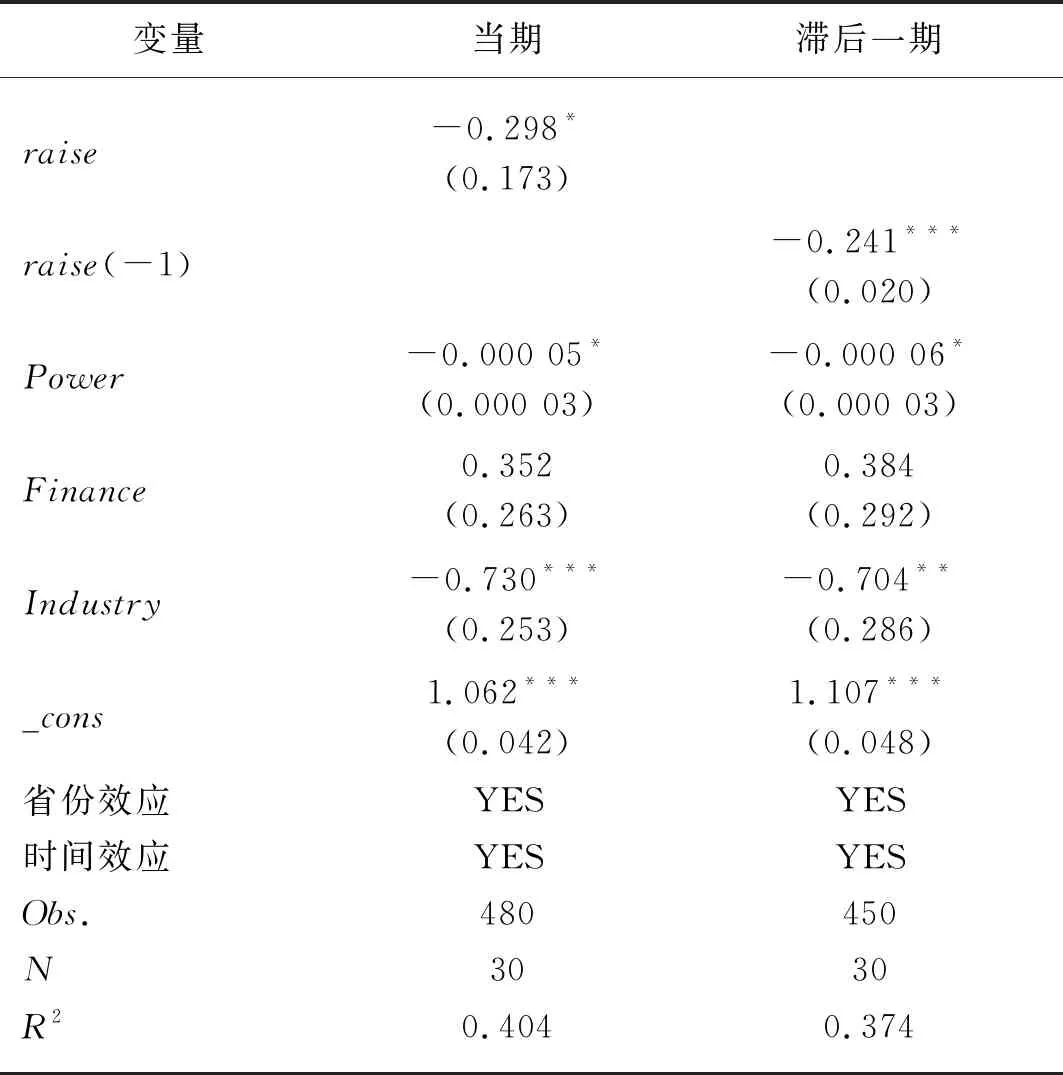

3.2 穩健性檢驗檢驗

為確保實證檢驗結果的可靠,本文做出了如下的穩健性檢驗,由表2檢驗結果可知:在雙向固定效應模型下,農村老年撫養比raise顯著的負向影響農業全要素生產率,這一檢驗結果與表1的實證結果相一致。說明原有模型農村人口老齡化對農業全要素生產率的估計結果可靠。

表2 穩健性檢驗結果Tab. 2 Robustness test results

4 作用機制檢驗

4.1 中介效應模型設定、選取和說明

進一步研究分析農村人口老齡化對農業全要素生產率影響的作用機理,引入以下中介變量。

農業勞動力供給數量Labor:采用農業勞動力的投入數量衡量。

農村人力資本水平Capital:通過測算農村人力資本水平來衡量農村勞動力供給的質量,采用文盲、小學、初中、高中、中專、大專、本科、研究生及以上實際受教育年限分別設置為0、6、9、12、12、15、16和18.5年,然后通過加權平均數的方法,計算出各地區農村人力資本水平[27]。

農村人口平均年齡Age(年);農業生產經驗與農業勞動力年齡高度正相關[28],采用各省市農村人口的平均年齡來衡量各地區農業勞動力的農業生產經驗。

農業機械化綜合發展水平Machinery:借鑒唐小平等[29]的做法,通過熵權法測算了各省市農業機械化綜合發展水平。

農村住戶人均固定資產投資Investment:采用農村住戶人均固定資產投資衡量農村家庭資本投入水平,計算公式=各地區農村住戶固定資產完成額/各地區農村人口數。

參考學者Hayes[30]的做法,本文的中介效應模型如式(2)~式(4)所示。

Yit=α+α0qit+α1cvit+εit

(2)

Mit=r+r0qit+r1cvit+εit

(3)

Yit=u+u0Mit+u1qit+u2cvit+εit

(4)

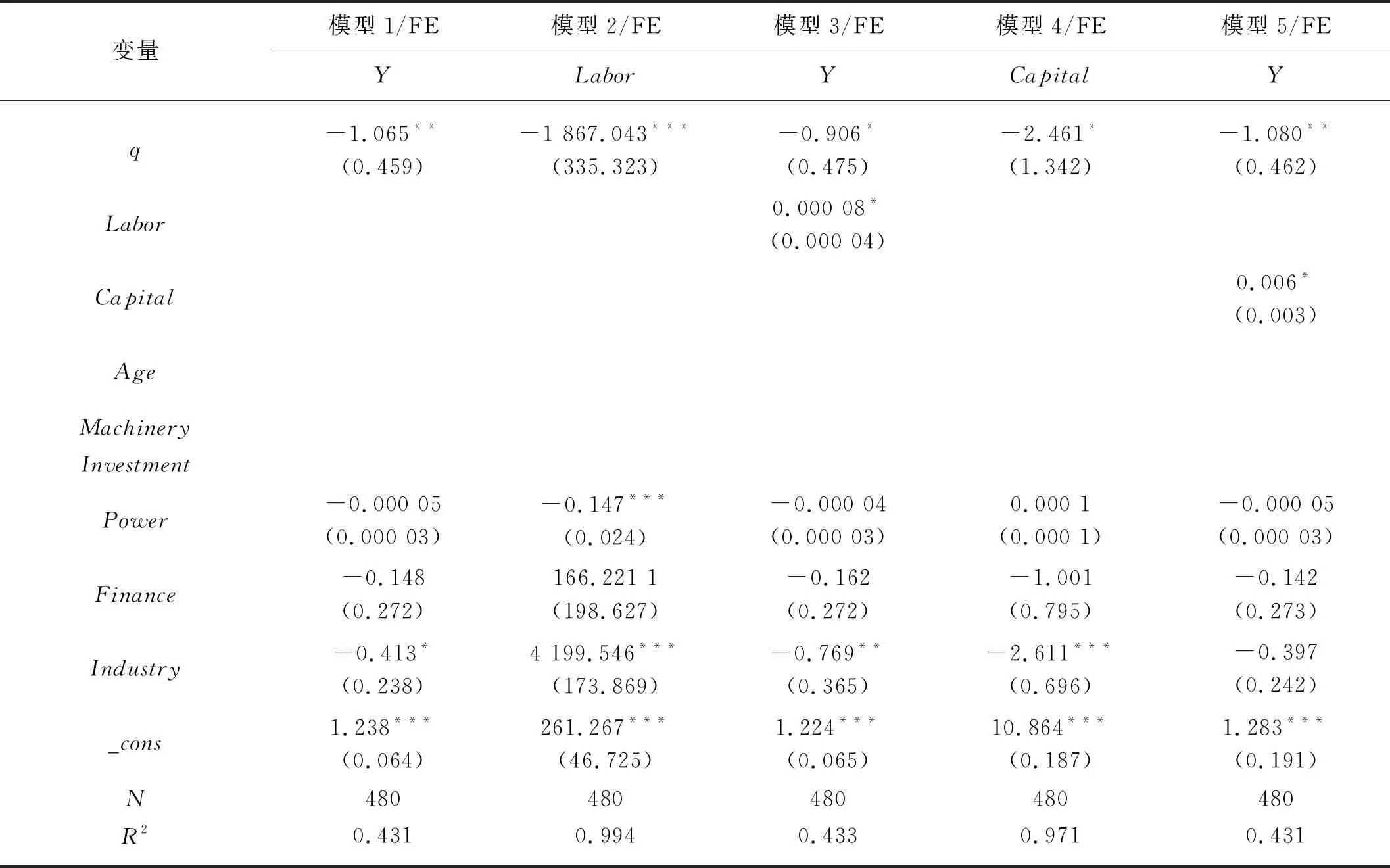

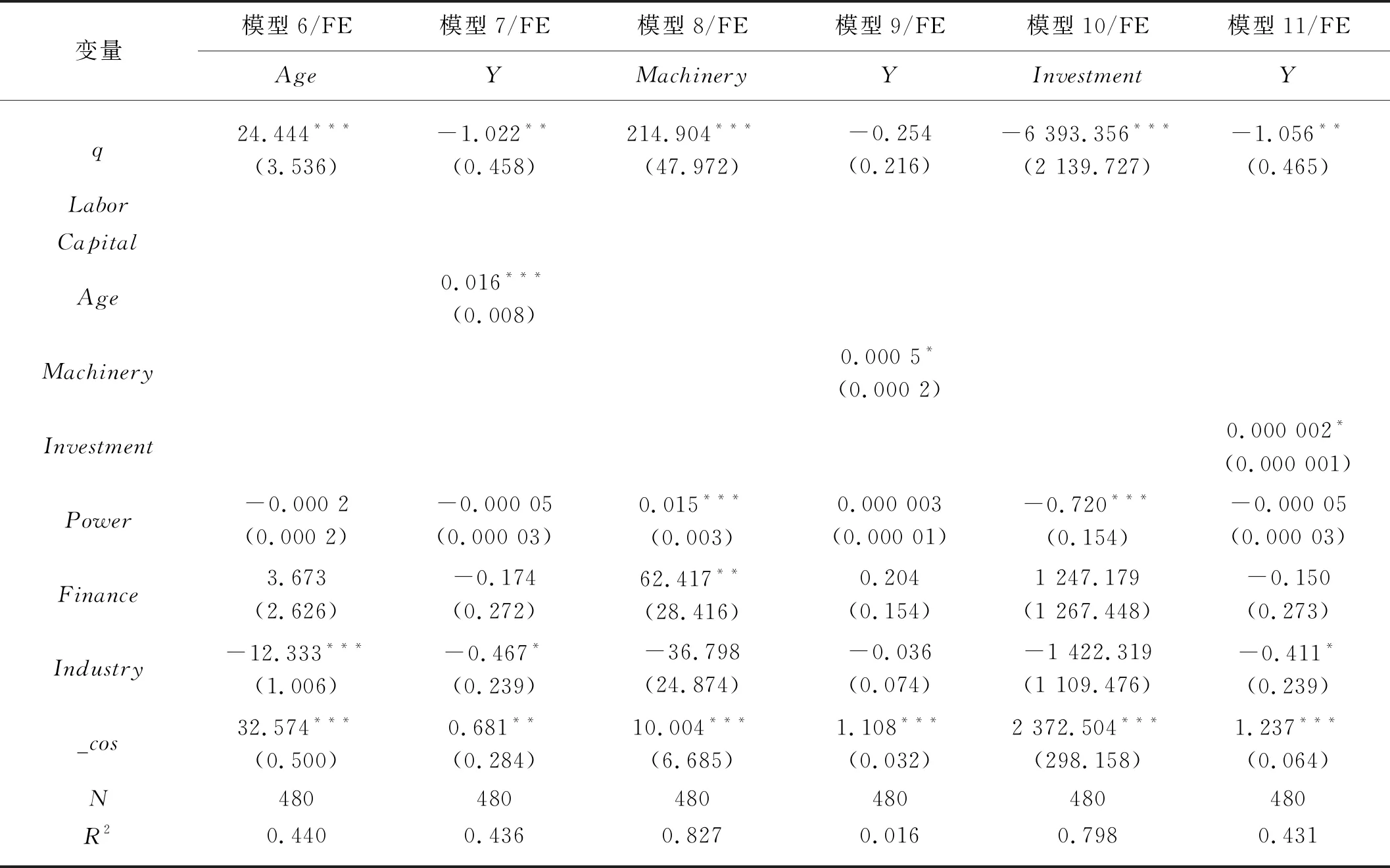

4.2 估計結果分析

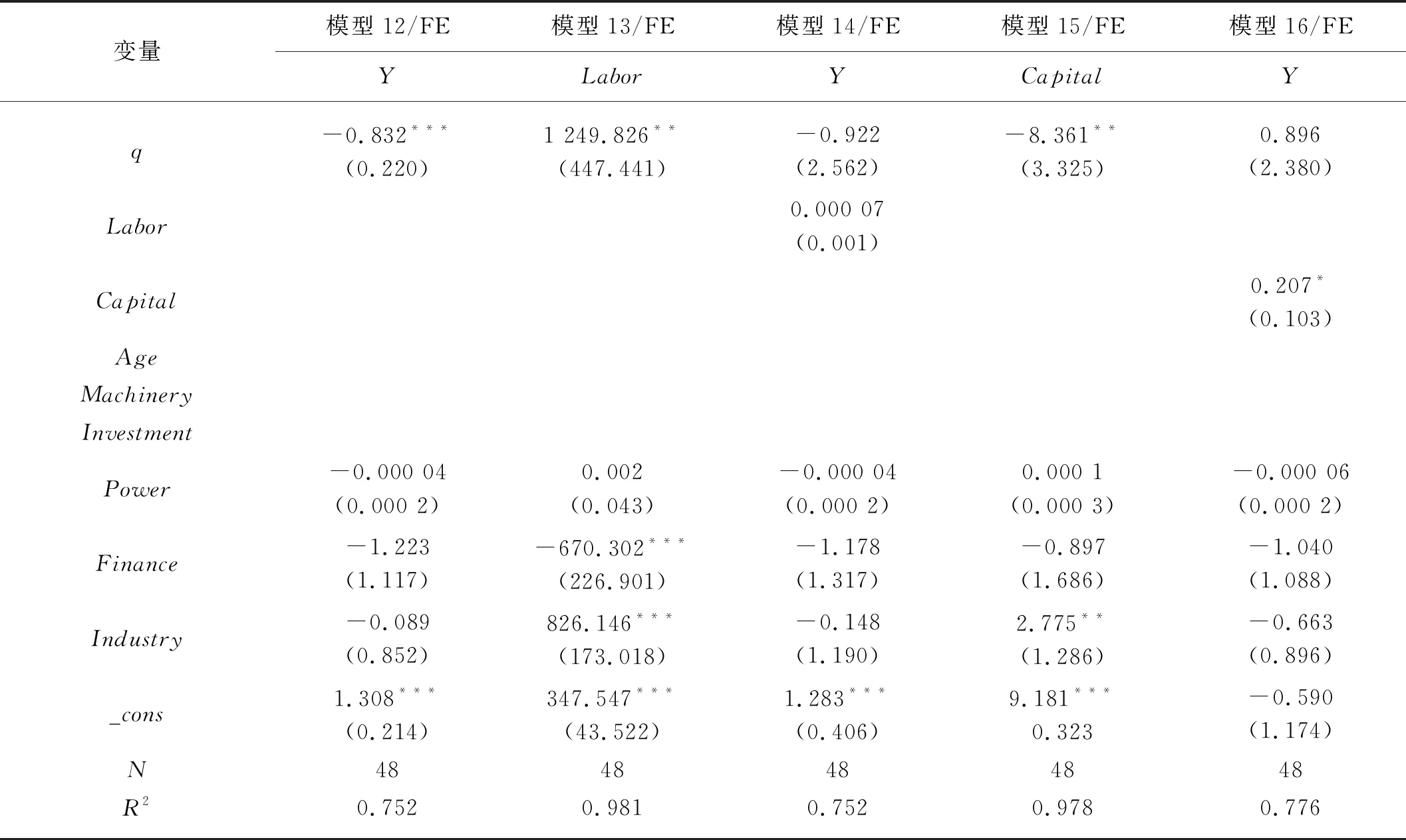

由表3、表4可知:(1)由模型2和模型3可知:農村人口老齡化對農業勞動力供給數量有顯著的負向作用,農業勞動力供給數量對于農業全要素生產率具有顯著的正向作用,說明農村人口老齡化通過降低勞動力供給數量對農業全要素生產率產生消極影響。假設A1被驗證,根據中介效應公式,由于r0、u0、u1、α0實證結果均顯著,且r0×u0與α0符號相同(均為負號),說明農村人口老齡化通過影響勞動力供給數量對農業全要素生產率存在部分中介效應,中介效應的大小為(r0×u0)/α0=(-1 867.043×0.000 08)/(-1.065)=14.02%。農村人口老齡化對農業全要素生產率的抑制作用中有14.02%是由于農村人口老齡化導致的勞動力供給數量減少引起的。(2)由模型4和模型5可知:農村人口老齡化對農村人力資本水平有顯著的負向作用,農村人力資本水平對農業全要素生產率具有顯著的正向作用,農村人口老齡化能夠通過降低勞動力供給質量對農業全要素生產率產生消極影響,假設B1被驗證,中介效應的大小為:(-0.006×2.461)/(-1.065)=1.39%,農村人口老齡化對農業全要素生產率的抑制作用中有1.39%是由于農村人口老齡化導致的勞動力供給質量水平下降引起的。(3)模型6中農村人口老齡化對農村人口平均年齡產生顯著的正向作用,而模型7中農村人口平均年齡對農業全要素生產率也產生顯著正向作用,結合模型6和模型7的實證結果,農村人口老齡化通過技術經驗的累積對農業全要素生產率產生積極影響。假設C2被驗證,中介效應大小為36.72%。(4)由模型8和模型9可知,農村人口老齡化通過促進技術的更新對農業全要素生產率產生積極影響。假設D2被驗證。但是模型9中農村人口老齡化率對農業全要素生產率的影響系數并不顯著,說明在農村人口老齡化—農業技術更新—農業全要素生產率這條路徑上,技術更新效應發揮著完全中介效應的作用。農村人口老齡化每提高1%,農業機械化綜合發展水平上升2.15個單位,而農業機械化綜合發展水平每上升1個單位,則農業全要素生產率上升0.000 5個單位。農業技術更新對于農村人口老齡化促進農業全要素生產率具有十分重大的影響。因此應該加大力度鼓勵農業生產新技術的應用和推廣。(5)由模型10和模型11可知:農村人口老齡化對農村住戶人均固定資產投資產生負向作用,農村住戶人均固定資產投資對農業全要素生產率產生正向作用,表明農村人口老齡化通過降低資本投入對農業全要素生產率產生消極影響,假設E1被驗證。中介效應大小為1.20%。說明農村人口老齡化對農業全要素生產率的抑制作用中有1.20%是由于農村人口老齡化導致的農村住戶人均固定資產減少引起的。

表3 勞動力供給數量與供給質量的中介效應檢驗Tab. 3 Intermediary effect test of labor supply quantity and supply quality

4.3 區域異質性分析

鑒于我國各地區間農業經濟發展水平差異較大,僅從全國層面探究農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響路徑,難以體現這種差異性,因此本文選取東北和西南兩個地區作為代表,分別探討這些地區農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響機理。東北地區處于我國農業現代化的前列,土壤肥沃,地形平坦,農業機械化水平較高。而西南地區獨特的喀斯特地貌,使得這一地區耕地貧瘠,土壤蓄水能力較弱,不適宜農業機械化的大規模使用。通過對西南和東北這兩大農業地理自然條件、農業發展水平迥異的地區進行研究,有利于我們更進一步的了解農村人口老齡化是如何影響農業全要素生產率的。

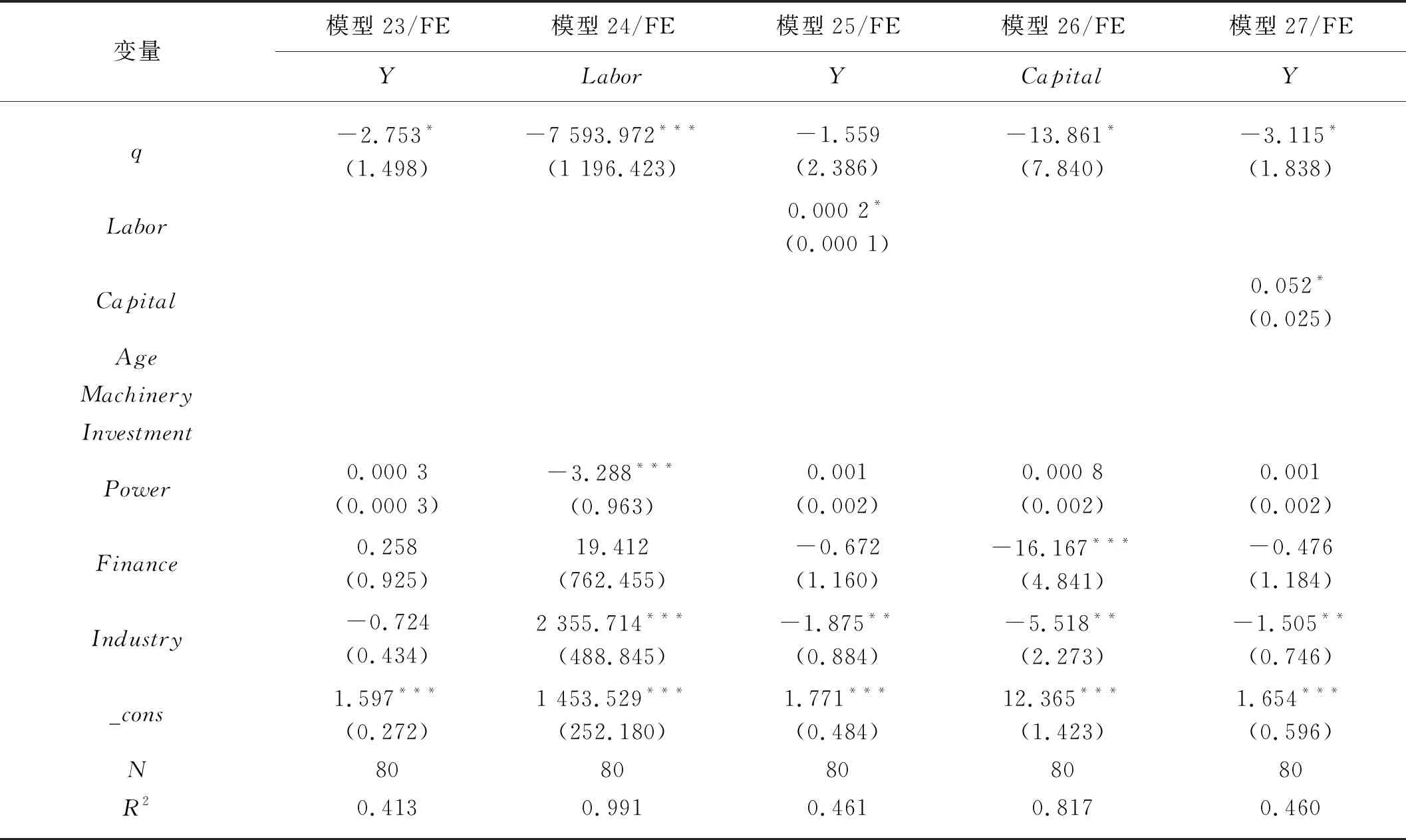

由表5、表6可知:(1)結合模型13和模型14、模型21和模型22可知:在東北地區,農業勞動力供給數量和農村住戶人均固定資產投資均不是農村人口老齡化對農業全要素生產率的中介變量。這可能是因為:一方面東北地區農業機械化水平較高,農業勞動力供給數量的變化對農業生產影響較小,另一方面東北的農業投資大多以政府主導,對于民間個人的資本投入依賴較小。(2)結合模型15和模型16、模型17和模型18、模型19和模型20可知:在東北地區,農村人口老齡化通過降低勞動力供給質量對農業全要素生產率產生消極影響(B1),通過技術經驗的累積對農業全要素生產率產生積極影響(C2),通過抑制技術的更新對農業全要素生產率產生消極影響(D1)。(3)除勞動力供給質量和技術經驗累積效應外,東北地區的其余相關研究假說檢驗結果與全國層面的并不一致,東北地區農村人口老齡化對農業生產的影響路徑具有一定的獨特性。(4)由模型19和20的檢驗結果可知:在東北地區,農村人口老齡化每提高1%,農業機械化綜合發展水平下降5.24個單位,而農業機械化綜合發展水平每上升1個單位,則農業全要素生產率上升0.001個單位。

表4 技術經驗累積、技術更新以及資本投入的中介效應檢驗Tab. 4 Technical experience accumulation, technological renewal and the detection of the intermediary effect of capital investment

表5 東北地區勞動力供給數量與供給質量的中介效應檢驗Tab. 5 Intermediary effect test of labor supply quantity and supply quality in Northeast China

表7 西南地區勞動力供給數量與供給質量的中介效應檢驗Tab. 7 Examination of the intermediary effect of labor supply quantity and supply quality in southwest China

表8 西南地區技術經驗累積、技術更新以及資本投入的中介效應檢驗Tab. 8 Accumulation of technical experience, technological renewal and mediation effect test of capital investment in southwest China

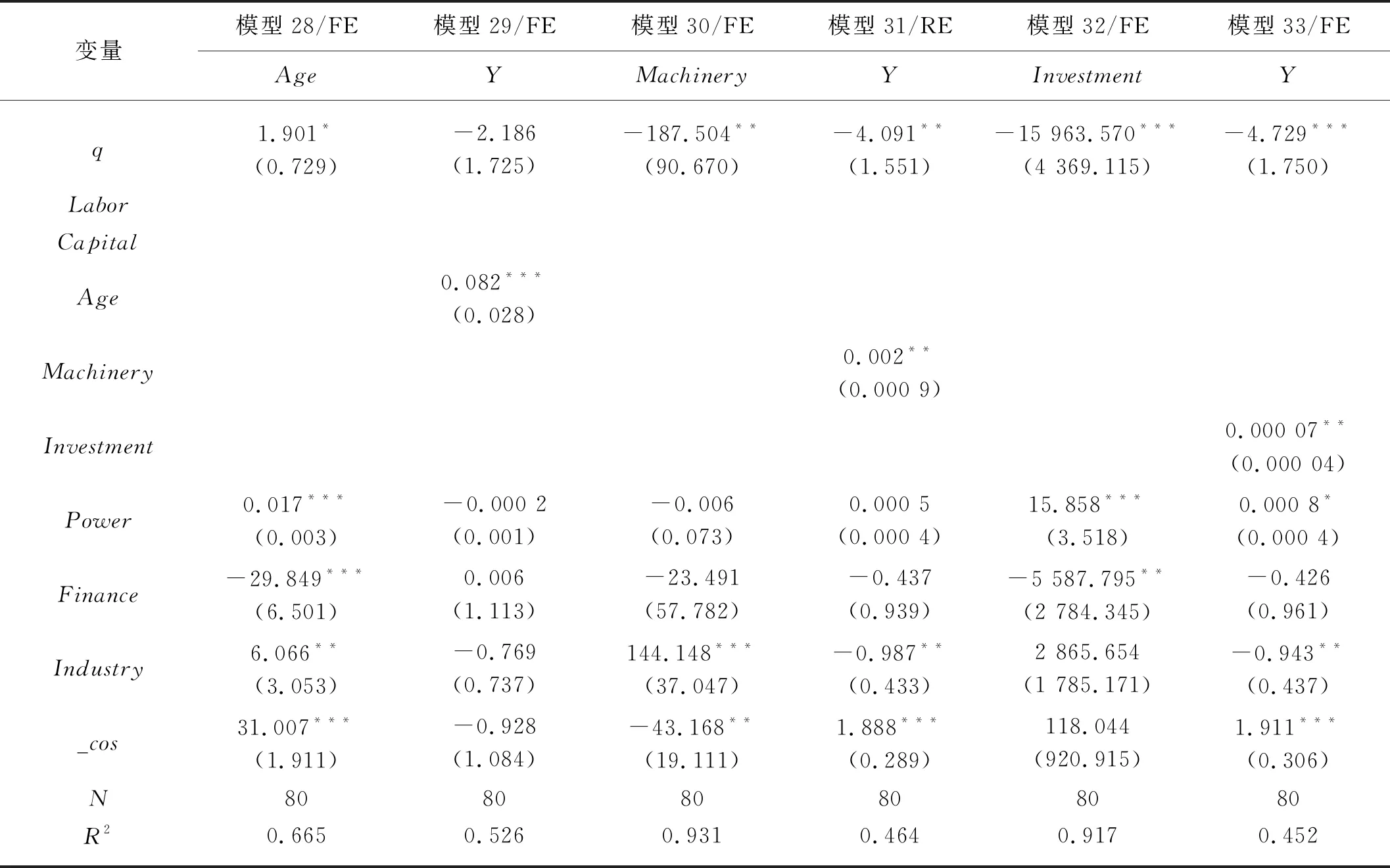

由表7、表8可知:(1)由模型23可知,農村人口老齡化前的系數顯著為負,這與全國層面的實證檢驗結果相一致。(2)由模型24和模型25、模型26和模型27、模型28和模型29、模型30和模型31、模型32和模型33可知:在西南地區,農村人口老齡化通過降低勞動力供給數量對農業全要素生產率產生消極影響(A1),通過降低勞動力供給質量對農業全要素生產率產生消極影響(B1),通過技術經驗的累積對農業全要素生產率產生積極影響(C2),通過抑制技術更新對農業全要素生產率產生消極影響(D1),通過減少資本投入對農業全要素生產率產生消極影響(E1)。(3)除技術更新效應外,剩余的相關研究假說結果,西南地區與全國相一致。(4)由模型30和模型31實證結果,可知:在西南地區,農村人口老齡化每提高1%,農業機械化綜合發展水平會下降1.88個單位,而農業機械化綜合發展水平的變化對農業全要素生產率的影響并不顯著。

本文通過對東北地區和西南地區實證檢驗結果的比較發現:(1)不同地區間迥異的地理自然環境和農業發展水平,使得農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響機理在不同地區間表現并不完全一樣。(2)東北地區農村人口老齡化對農業全要素生產率的負面影響較小,這可能是因為已處于現代化水平的東北農業,人口老齡化對其影響較小。例如:高水平的農業機械化是使得東北地區對農村勞動力供給數量依賴較小的重要原因。因此,加快推進農業現代化進程,是應對我國農村、農業人口老齡化危機的一個重要舉措。

5 結論與啟示

本文基于我國2004—2019年的省級面板數據,借助Malmquist指數法對2004—2019年全國30個省市的農業全要素生產率進行測算,通過中介效應模型,從勞動力供給數量效應、勞動力供給質量效應、技術經驗累積效應、技術更新效應以及資本投入效應五個方面,探究了農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響機理。最后,以東北和西南地區為例,進一步分析了該作用機理的地區差異性。主要結論如下:(1)整體來看,我國農村人口老齡化對農業全要素生產率的提高存在抑制作用。農村人口老齡化通過勞動力供給數量、質量以及資本投入三個方面對農業全要素生產率產生抑制作用,通過技術經驗累積以及技術更新對農業全要素生產率產生促進作用。其次,根據中介效應公式可知,除技術更新效應外,勞動力供給數量、質量、技術經驗累積、資本投入效應均為部分中介效應,且中介效應大小依次為14.02%、1.39%、36.72%、1.20%。(2)東北地區通過技術更新效應對農業全要素生產率產生消極影響,通過勞動力供給質量、技術經驗累積效應對農業全要素產生積極影響。勞動力供給數量效應、資本投入效應均不是農村人口老齡化對農業全要素生產率的中介效應。(3)西南地區通過勞動力供給數量、質量、技術更新以及資本投入四個方面對農業全要素生產率產生消極影響,通過技術經驗累積效應對農業全要素生產率產生積極影響。(4)通過對東北地區和西南地區實證檢驗結果的比較發現:一方面,農村人口老齡化對農業全要素生產率的影響機理在不同地區間表現并不完全一樣。另一方面,加快推進農業現代化進程,可能是我國未來應對農村、農業人口老齡化危機的一個重要舉措。

基于上述結論,本文提出如下政策建議。

第一,根據對全國層面的中介效應的檢驗結果可知:現階段,全國層面鼓勵維持一定數量的農業勞動力、人力資本水平的提高、技術經驗的累積、農業新技術的應用與推廣以及資本投入是有利于農業生產的。在當前我國城鎮化與人口老齡化的大背景下,農業勞動力供給數量的逐年減少是難以避免的,結合東北地區勞動力供給數量效應檢驗結果的分析,可以發現,通過加快實現農業機械化和智能化的應用,是擺脫農業勞動力短缺桎梏的關鍵。人力資本水平的提高,主要體現在兩個層面:一方面心理和生理的健康水平是影響勞動力工作效率的關鍵要素,另一方面:發展職業教育,培育新型職業農民,成為適應我國農業現代化的需要。使用經驗知識和傳統生產要素進行農業經營可以成為現代農業發展的重要組成部分[31]。我國獨特的農業生產資源稟賦決定了現代農業生產方式不可能完全取代傳統農業生產方式。因此,傳統農業生產經驗知識的累積對于現階段農業現代化的發展仍具有極強的現實意義。通過對農業新技術的應用與推廣,進而加速農業產出和生產率的增長,本身就是實現農業現代化的應有之意。無論是新技術的使用,還是表達為技術進步的各類現代生產要素的投入,都離不開資本從其它領域進入農業生產中來,參與農業生產過程中的方方面面。第二,東北地區在已實現一定程度的農業現代化以及在以政府主導的農業投資前提下,個體在農業領域的資本投入與農業勞動力數量的變化均對農業生產的影響較小,因此,東北地區應主要通過鼓勵農業勞動力人力資本水平的提高以及農業先進生產技術經驗的累積來促進農業全要素生產率的提高。第四,西南地區中介效應檢驗結果說明:西南地區維持一定數量農業勞動力、提高勞動力人力資本水平、采納和應用新的農業生產技術以及加大農業領域的資本投入是應對農村人口老齡化對農業生產不利影響的有效措施。