水土保持方案質量與實效提升方向

蔣學瑋,姜德文,2,3

(1.塔里木大學 園藝與林學學院,新疆 阿拉爾 843300; 2.水利部 水土保持監測中心,北京 100055;3.中國水土保持學會 預防監督專業委員會,北京100083)

中國經濟社會發展邁入了新階段,生態文明建設和生態環境保護有了新要求,行政審批“放管服”、建設項目監督管理、資質與企業信用管理等不斷深化改革,都對生產建設項目水土保持方案質量、水土流失防治成效、生態環境修復成效等提出了更高要求。2022年水利部在全國開展了水土保持方案質量抽查工作,從水利部對省級審批水土保持方案、省級對市縣審批水土保持方案的質量抽查結果來看,水土保持方案普遍存在一些問題。因此,水利部水土保持司印發了《關于進一步加強生產建設項目水土保持方案質量管理的通知》(水保監督函〔2022〕21號),明確指出水土保持方案是從源頭上預防生產建設項目人為水土流失的第一道防線,是指導生產建設單位依法防治人為水土流失的重要技術文件,是水行政主管部門開展水土保持監管的重要依據和支撐,方案質量直接影響方案制度的公信力和有效性;提出了嚴把方案質量關、切實落實相關單位責任、強化方案質量問題處理、加強宣傳引導和培訓等要求。新時期、新階段,水土保持方案質量與實效應如何提升,水土保持方案審查審批應突出哪些問題,特別是承擔主要審批任務的縣級主管部門需要在哪些方面提升水土保持方案質量把關能力和水平,使生產建設項目水土流失防治工作實現應有的成效,需要重點探討。

1 生產建設項目水土保持的時代定位

黨的二十大將“人與自然和諧共生”確立為中國式現代化的基本特點之一,中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《關于加強新時代水土保持工作的意見》。“十四五”時期有兩大發展主題和方向,一是生態文明新時代,圍繞“不斷滿足人民群眾對美好生活的需要”的總目標,中央提出了生態環境高水平保護的要求,生態文明建設以降碳、低碳為重點戰略方向,生態保護與修復走向了提升生態系統質量和多樣性、穩定性、持續性的新高度;二是高質量發展新階段,經濟社會全面綠色轉型,各行業、各地區堅持“生態優先、綠色發展”的主題,將“生態環境根本好轉,美麗中國建設目標基本實現”作為2035年遠景目標的重要內容,明確提出“科學推進水土流失綜合治理”的要求。這些既是生態文明建設、高質量發展對水土保持工作的總體要求,也是解決水土保持工作突出矛盾和問題、實現水土保持高質量發展的方向和途徑。因此,生產建設項目水土保持方案應不斷適應時代發展趨勢,服務于國家戰略和社會需求。

2 水土保持方案審查審批及質量管理的問題及建議

我國開展生產建設項目水土保持方案相關工作已歷經20多a,從起步階段竭力開拓水土保持方案編報工作,到之后出臺一系列技術標準和規范性文件,逐步規范方案編制,重視方案實施率,提高方案驗收率。面對新時代、新階段,生產建設項目水土保持方案的目標、任務、實效等都應適應形勢發展和體制機制變化,解決突出問題,提升水土流失防治成效。

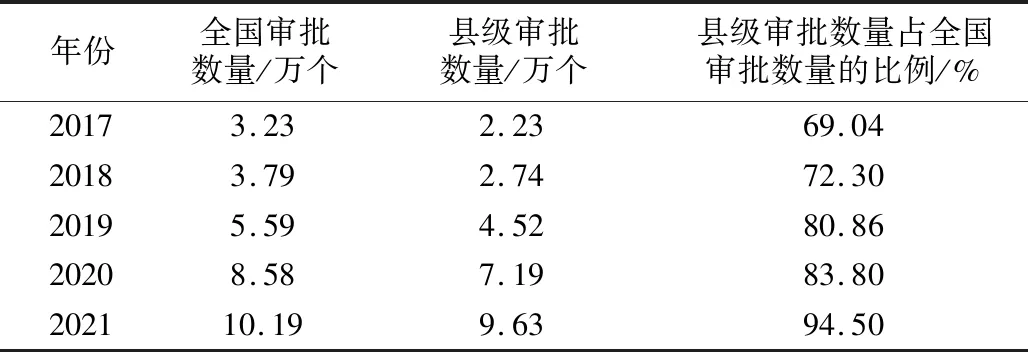

2.1 縣級審批量占全國的90%以上,而支撐的專家隊伍幾乎空白

2017—2021年全國生產建設項目水土保持方案審批情況見表1(其數據來源于水土保持公報數據)。由表1知,2019—2021年縣級審批的水土保持方案數量分別占全國審批總數的80.86%、83.80%和94.50%,可以說,絕大多數水土保持方案是由縣級進行審批,其中部分是由獨立的行政審批局進行審批。然而,目前大多數縣級審批部門管理人員和專業技術人員不足,特別是地方水土保持方案評審專家幾乎是空白,而數萬名經過長期培養培訓、具有較高水平和能力的國家級、省級水土保持方案評審專家團隊未全面參與到基層水土保持方案技術評審工作中,甚至部分專家處于“閑置”狀態,形成了審批主體與專家隊伍的“倒掛”現象。

表1 2017—2021年全國生產建設項目水土保持方案審批情況

依據2022年各省區水土保持方案質量抽查情況,當前一定數量的水土保持方案存在不同質量問題,甚至部分水土保持方案存在隱患和風險。例如,在某西部省份抽查的186個水土保持方案(其中市級37個、縣級149個)中,有151個水土保持方案存在不同程度的質量問題;在某東部省份抽查的100個水土保持方案中,有72個存在質量問題,在抽查的265個水土保持方案報告表中,有154個存在質量問題。雖然水利部、省級水行政主管部門均制定了水土保持方案審查要點、工作要求等,但是縣級承擔的水土保持方案審批、審查、監管工作任務量大,加上缺乏專業技術人員支撐,導致審查要點、工作要求等難以全面落地。因此,需要加快探索建立國家級、省級專家支撐縣級的工作機制,實行第三方專業機構承擔評審工作等措施,確保水土保持方案質量,為有效防治水土流失打下扎實基礎。

2.2 尚未建立方案編制機構的質量信用評價與動態管理機制

技術服務機構資質管理模式改革是為了更好地開放市場、激勵創業,通過市場機制實現對技術服務機構的優勝劣汰。依據國務院印發的《關于加快推進社會信用體系建設 構建以信用為基礎的新型監管機制的指導意見》(國辦發〔2019〕35號)、《關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒 加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發〔2016〕33號)等,水利部印發了《關于實施生產建設項目水土保持信用監管“兩單”制度的通知》(辦水保〔2020〕157號)、《關于印發生產建設項目水土保持問題分類和責任追究標準的通知》(辦水保〔2020〕564號)等規范性文件,明確了技術服務質量低劣、存在弄虛作假行為等需列入重點關注名單和黑名單的具體情形。有關社會團體修訂了水土保持技術服務機構水平評價管理辦法,明確對因水土保持方案編制問題而被行業主管部門約談或通報的機構,一次減15分;對因水土保持方案編制問題而被行業主管部門列入重點關注名單的機構,一次減30分;對服務質量低劣的機構予以降星去星。

然而,依據目前各地公布的水土保持“兩單”和水土保持技術服務水平評價,目前還未建立水土保持方案質量與技術服務機構星級的快速聯動機制,還未發揮出信用監管應有的警示懲戒作用,服務質量好、信用等級高的機構未得到應有的激勵,服務質量差、信用等級低的機構仍在技術服務市場中渾水摸魚,沒有落實“兩手發力”的思路,“市場之手”的作用還未全面發揮。2022年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進社會信用體系建設高質量發展 促進形成新發展格局的意見》,將水土保持信用評價納入社會信用體系建設,明確要求全面實施環保、水土保持等領域信用評價制度,強化信用評價結果的共享和運用。

2.3 尚未建立適應承諾制的水土保持方案質量管控新機制

進入高質量發展新階段,水利部提出了水土流失控增量(人為活動造成的水土流失)、減存量(自然因素造成的水土流失)的目標[1]。生產建設項目造成的水土流失在強度、總量、危害等方面都比原地貌自然水土流失嚴重,是當前和今后的水土流失防控重點。隨著“放管服”改革不斷深化,越來越多的項目實行承諾制管理,對于不了解水土保持法律法規、不熟悉水土保持技術標準的項目法人而言,水土保持方案是建設單位履行水土流失防治義務的基本遵循,其質量十分重要。因此,建立無行政資質要求、適應承諾制的水土保持方案質量保證、質量管控、質量評價等新機制非常緊迫和重要。

3 水土保持方案質量與實效提升重點

在新時代背景下,在新的體制機制形勢下,水土保持方案應更加扎實有效,更加注重全過程水土流失防控,更加注重水土流失防治措施體系的系統性、有效性,更加注重項目法人自主管理措施的針對性,應強化水土保持方案對生產建設項目相關工作的約束力,全面提升水土流失防治和生態修復的成效[2]。在制定水土保持方案質量要求時,審查審批的重點、技術把關的方向、需要強化的措施等都要面向基層,使基層水土保持管理部門“看得懂、能執行、可提升”。

3.1 水土流失防治目標突出施工過程中水土流失控制

水土流失防治目標及任務在《生產建設項目水土流失防治標準》(GB/T 50434—2018)、《生產建設項目水土保持技術標準》(GB 50433—2018)及相關法律法規中都有明確規定,然而許多建設單位、水土保持方案編制單位、驗收報告編制單位只關注和重視水土保持驗收時的6項水土流失防治指標,施工過程中缺乏全面有效的防治措施,雖然在竣工驗收時達到了驗收標準,但是沒有真正起到水土流失防治效果,導致生產建設項目施工過程中水土流失嚴重、損害生態環境。水土保持方案評審應加強全過程的水土保持措施審查,做到全過程落實水土流失防治工作。

重點檢查水土保持方案中的兩個章節是否滿足要求:一是水土流失預測章節,應經過計算和預測,具體提出哪個月(季)、哪個工點(區段)水土流失較為嚴重,即水土保持方案應列出水土流失的嚴重時段和地段;二是水土保持措施進度安排章節,應與預測圖表對照,落實相應的工程措施、植物措施、臨時防護措施,其中臨時防護措施是重點,并列出重點工點施工期防治措施布局圖、典型設計圖、工程量表。縣級審批與管理部門也可以做到這些工作。評審專家、縣級管理部門都應嚴格落實相關要求,對沒有在施工過程中設置水土流失防治目標、沒有設計相應水土保持措施的水土保持方案均不予審查通過,也不以此作為承諾制的文本。

3.2 注重修正并完善主體工程設計

水土保持方案的約束力是從源頭上預防水土流失的關鍵,應按照《中華人民共和國水土保持法》和國家技術標準中的限制性規定,對主體工程布局、占地、土石方、施工組織等進行分析評價,修正極易造成水土流失的建設方案和施工工藝。例如,位于水土流失重點預防區、重點治理區的生產建設項目,公路、鐵路的高填深挖路段應優先采用橋隧方案;輸油輸氣管道工程除有正當緣由外不能采用大開挖方式穿越河流;山區輸變電工程的塔基應為不等高基礎(不采用大平臺),穿越林區時應加高塔架,不砍伐林木;山區工業場地布置優先采用分臺階的豎向布置;各類邊坡在保持穩定性的基礎上,應采用植物護坡或工程護坡與植物護坡結合的方案等。若水土保持方案未對主體工程設計提出修正完善意見,或修正意見未得到落實,則水土保持方案不予通過評審。

3.3 注重水土流失防治措施體系的完整性和有效性

3.3.1 水土流失防治措施體系審核要點

應從以下三個方面檢查水土流失防治措施的系統性和完整性:一是做到所有水土流失防治區的防治措施全覆蓋,重點區位有強化防治措施;二是施工建設全過程防控,特別是在關鍵時段、重點區位必須有過程防控措施;三是水土流失防治措施應是“組合拳”,工程、植物、臨時措施相結合,而不是單一措施。從以下兩個方面檢查水土流失防治措施的有效性和適用性:一是防治措施是否適應當地自然環境條件,特別是氣候和土壤條件(如南北方差異、山地平原差異等);二是防治措施是否適應項目特點(如新建或擴建、井下采礦或露天采礦等),確保措施的可實施性。未做到這5個方面的水土保持方案無法達到應有的水土流失防治效果,不予通過評審。

3.3.2 棄渣場審核要點

棄渣場的審查是水土保持方案審查的重點內容之一[3]。首先,要進行多余土石方的綜合利用調查,確保土石方綜合利用項目可落地、利用時間節點可行;其次,要確保棄渣場選址合規、堆置方案合理可行、防治措施安全有效,確保不產生新的水土流失危害;最后,要確保棄渣場的“兩圖一表”(地形圖、遙感影像圖、棄渣場全要素信息表)資料齊全、數據可靠。縣級管理部門承擔了大多數棄渣場變更的行政許可工作,這項工作技術含量高、責任重,應提高認識、嚴格把關,特別是在審查棄渣場對下游及周邊公共設施、基礎設施、工業企業、居民點等是否構成重大影響時,應具備詳細的論證資料。

3.3.3 進度安排審核要點

進度安排對于水土保持措施起到及時且有效的水土流失防治作用十分重要,必須確保各項水土流失防治措施的實施進度符合要求。依據水土保持方案中的水土流失預測章節,將每個施工區段的工程、植物、臨時措施分別落實在相應的季度(月)表中,使后續設計單位、施工單位查閱該表就可以了解和掌握水土保持工程施工進度要求,這也是落實“三同時”制度的保障。許多方案編制單位仍以簡單、籠統的雙線橫道圖作為水土保持工程進度控制的依據,不滿足《生產建設項目水土保持技術標準》(GB 50433—2018)的要求,應進行認真審查。

3.4 水土保持監測要起到防控水土流失的實質性作用

水土保持監測的目標是及時準確地掌握施工各階段、各區段的水土流失狀況,指導建設單位和施工單位及時落實水土保持措施,有效防治水土流失、恢復生態。如果水土保持監測僅是為了獲取一個水土流失量,在項目完工時為水土保持驗收提供數據,那么就失去了水土保持監測的實際作用和意義。許多方案編制單位、監測單位仍然沿用簡單、“擺樣子”的監測方式,隨便找個場地,插幾個測釬,抽空看下場地,編出一個水土流失量,向建設單位報告一切正常,而項目建設單位和施工單位自然會認為施工現場沒有問題。然而,國家對生產建設項目水土保持監管已經采取“天地一體化”模式,采用高分辨率衛星影像、無人機等先進技術,動態監控生產建設項目擾動地表、損害植被、造成水土流失等情況,隨時發現生產建設項目違法違規行為,監測單位上報的“天下太平”監測報告將與監管部門的監測結論完全不符。

水利部辦公廳印發的《水土保持“十四五”實施方案》指出,人為水土流失監測要由水土流失面積強度監測向注重管理需求的全面精準監管轉變;水利部辦公廳印發的《關于進一步加強生產建設項目水土保持監測工作的通知》(辦水保〔2020〕161號),要求監測單位依據土地情況、水土流失狀況、防治成效及水土流失危害等監測結果,對生產建設項目水土流失防治情況進行評價,在監測季報和總結報告中明確“綠黃紅”三色評價結論,并規定了采用量化指標分析計算三色評價結論。因此,水土保持監測要真正成為生產建設項目水土保持監督管理的“耳目”,監測內容、方法、頻次等要滿足相關規范、標準的要求,與國家水土保持監測、三色評價相協調,做到及時、準確、可信。水土保持方案中的水土保持監測章節未達到規定和要求的,水土保持方案不予通過。

3.5 水土保持管理更加注重承諾信用新機制下的可行管用措施

以往技術人員認為水土保持方案的水土保持管理章節無關緊要,因此隨意抄襲、套用模板。隨著“放管服”改革的不斷深化,越來越多的生產建設項目實施承諾制,水土保持方案是項目法人向國家作出的鄭重承諾,水土保持管理章節的重要性越發突顯。水土保持管理章節中的水土保持管理部門及職責、水土保持相關制度的建立、水土保持建設合同管理、水土保持監測組織實施、水土保持施工監理實施、水土保持設施自主驗收等內容,一是要根據項目法人機構設置、管理體制、人員構成等實際情況確定,具備可行性;二是要與水土流失防治責任、承諾制管理、信用管理等新機制相協調,滿足國家法律法規要求,水土保持管理章節內容需要與項目法人商討確定,不能照搬照抄。在施工過程中,若沒有落實水土保持管理章節作出的承諾,則項目法人屬于違約、失信情形,有關行政和監管機構將把建設單位納入水土保持重點關注名單甚至黑名單,實施聯合懲戒,這對項目法人和上級主管單位會造成嚴重后果。水土保持管理章節不符合國家規定和要求的,水土保持方案不予通過。

3.6 水土保持方案要保證其他重要資料與信息準確完整

水土保持方案中還有一些內容需要與水土保持監管相適應[4]:一是水土流失防治責任范圍,水土保持方案中應提供水土流失防治責任范圍的矢量數據、圖件,并錄入全國水土保持監督管理信息系統,特別是主體工程地理坐標、棄渣場和取土(料)場位置,若標注不準確,則項目實施過程中將被國家“天地一體化”水土保持監管判定為違規圖斑;二是明確表土資源調查勘察點、厚度及分布圖,以確保表土資源保護與利用的科學性和可行性;三是棄渣場“兩圖一表”資料應齊全,數據應可靠,具有單獨的附件資料,這是水土保持方案審查審批的必備要件;四是水土保持方案特性表中的各項數據和信息,應反復核對,這些數據將全部錄入全國水土保持監督管理信息系統,成為信息化監管的重要依據和內容。

4 縣級政務中心、受理窗口、行政審批局需全面提升能力與水平

各地在行政審批改革中通常設立統一的政務中心,由受理窗口統一接收申報材料,相對簡單的項目,如申報水土保持方案報告表等,直接由政務中心出具許可文件[5]。自從水利部規定土石方挖填量低于5萬m3或征地面積小于5 hm2的項目,由原來的編報水土保持方案報告書改為編報水土保持方案報告表,政務中心審核、許可的項目規模增加了約5倍。此外,各類開發區統一報批水土保持方案后,入駐企業簡化為申報水土保持方案報告表,政務中心的工作量大大增加。政務中心工作人員應全面提高掌握法律法規、技術標準的能力與水平,確保水土保持方案質量,避免水土流失隱患。

接收申報材料時,受理窗口的形式審查應檢查必備信息和材料是否齊全,如棄渣場“兩圖一表”、表土調查與分布圖、水土流失防治責任范圍矢量數據等重要材料。主管部門及評審專家應檢查材料是否達到相應的技術標準規定,是否存在弄虛作假的情況,嚴格審查審批,為后續順利開展審查審批工作奠定扎實基礎。地方單獨設立的行政審批局,也應按照水土保持法律法規、技術標準等規定,從材料形式、內容方面嚴格把關,充分發揮地方業務部門的技術優勢和實踐經驗,共同做好行政審批、監督檢查工作,推動實現經濟高質量發展、生態環境高水平保護的目標。