干熱河谷區光伏電站建設的生態效應與植被恢復探討

劉文祥,萬 丹,甘國權,盧 陽,周火明

(長江水利委員會 長江科學院 重慶分院,重慶 400026)

隨著化石能源過度消耗,其帶來的環境污染和生態破壞等問題日益突出,人們迫切需要新能源來代替化石燃料等傳統能源。太陽能具有安全可靠、清潔低碳且不受地域限制等優點,因此成為最具潛力的清潔能源之一[1]。光伏發電不僅是我國實現“碳達峰、碳中和”的重要措施,也是農村實現精準扶貧、精準脫貧的重大政策創新。

近年來,我國西南地區不斷加大光伏發電開發建設力度,光伏電站裝機容量逐年提升[2]。西南地區太陽能資源豐富,開發潛力巨大,特別是在高溫干燥的云南干熱河谷區,年均總輻射量顯著高于全國年平均水平[3]。然而,光伏發電帶來清潔能源的同時,也會造成植被破壞和水土流失等問題。

為探究光伏電站建設對生態環境的影響,國內學者開展了光伏發電項目環境影響評價工作,提出了不同的植被恢復措施。然而,這些研究主要集中在西北地區,關于云南干熱河谷地區的生態恢復研究則鮮有報道。由于特殊的氣候特征和脆弱的生態環境,干熱河谷區光伏電站建設對生態環境的影響可能與其他區域存在一定差異,因此有必要開展干熱河谷區光伏發電項目的生態效應和植被恢復研究。

1 干熱河谷區特征

1.1 氣候特征

我國的干熱河谷主要分布在云南、四川、貴州、西藏等西南地區,總面積超過3.2萬km2[4],位于怒江(海拔<1 200 m)、元江(海拔1 000~1 400 m)、瀾滄江(海拔<1 000 m)和金沙江(海拔800~1 200 m)等流域的河谷地帶[5]。其中云南干熱河谷區降水量相對較少,年降水量580~1 200 mm,5—10月的降水量占全年的80%~92%,年水面蒸發量2 600~3 700 mm,年均溫20.7~24.1 ℃,≥10 ℃年積溫7 800~8 800 ℃。

金沙江干熱河谷年均總輻射量約6 200 MJ/m2,高于云南全省年均總輻射量(5 151 MJ/m2),也高于華南地區(5 087 MJ/m2)和河西走廊地區(5 271 MJ/m2)。云南干熱河谷區年均凈輻射量約3 600 MJ/m2,顯著高于全國年均凈輻射量(約2 300 MJ/m2)。

1.2 植被特征

干熱河谷地區植物群落結構單一,植被隨干濕季節交替變化,受旱季時間長影響,植被旱生形態突出[6]。因特有的群落特征和植物區系,云南干熱河谷區植被為“河谷型薩王納植被”。該區域以大面積禾草為主,如扭黃茅、孔穎草等,稀疏分布喬木和灌木(見表1)。除天然和人工種植的喬灌草外,區內農田種植有小麥、水稻、豆類等農作物。

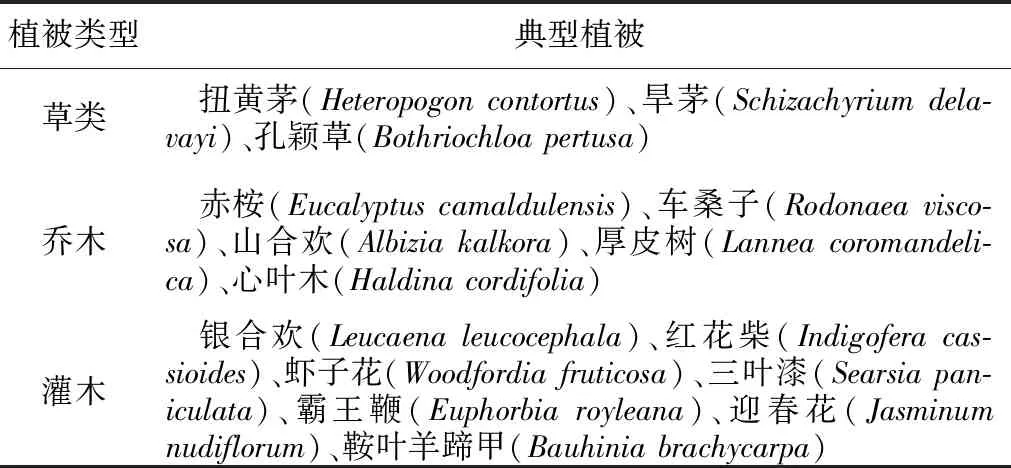

表1 云南干熱河谷區自然植被類型

1.3 土壤類型與侵蝕特征

由于成土母質和氣候條件復雜,云南干熱河谷地區形成了不同的土壤類型,主要包括紅壤、棕壤、燥紅土、水稻土、紫色土等[7]。云南干熱河谷地區不同土壤機械組成和養分含量顯示,該區域除紅壤外,其他土壤砂粒和黏粒含量較高,但所有土壤養分含量均較低(見表2),土壤抗蝕性差。

表2 云南干熱河谷區不同土壤機械組成和養分含量

干熱河谷區是我國典型的生態脆弱帶和特殊環境生態系統類型區[8],其中金沙江中下游的干熱河谷地段是全國水土流失最嚴重的地區之一。該地區水土流失特點為:①范圍大。由于地貌類型多樣、海拔懸殊,旱季土壤水分偏低,雨季降水集中,因此土壤結構差,侵蝕面積廣。以元謀縣為例,水土流失面積超過全縣國土總面積一半。②強度高。土壤侵蝕數據顯示,元謀縣年均溯源侵蝕速度約50 cm[8],土壤侵蝕模數大于1.6萬t/(km2·a),其中中度、重度侵蝕面積超過該區侵蝕面積的35%。

2 光伏電站建設對生態環境的影響

2.1 改變局部小氣候

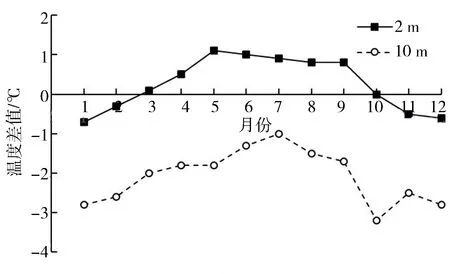

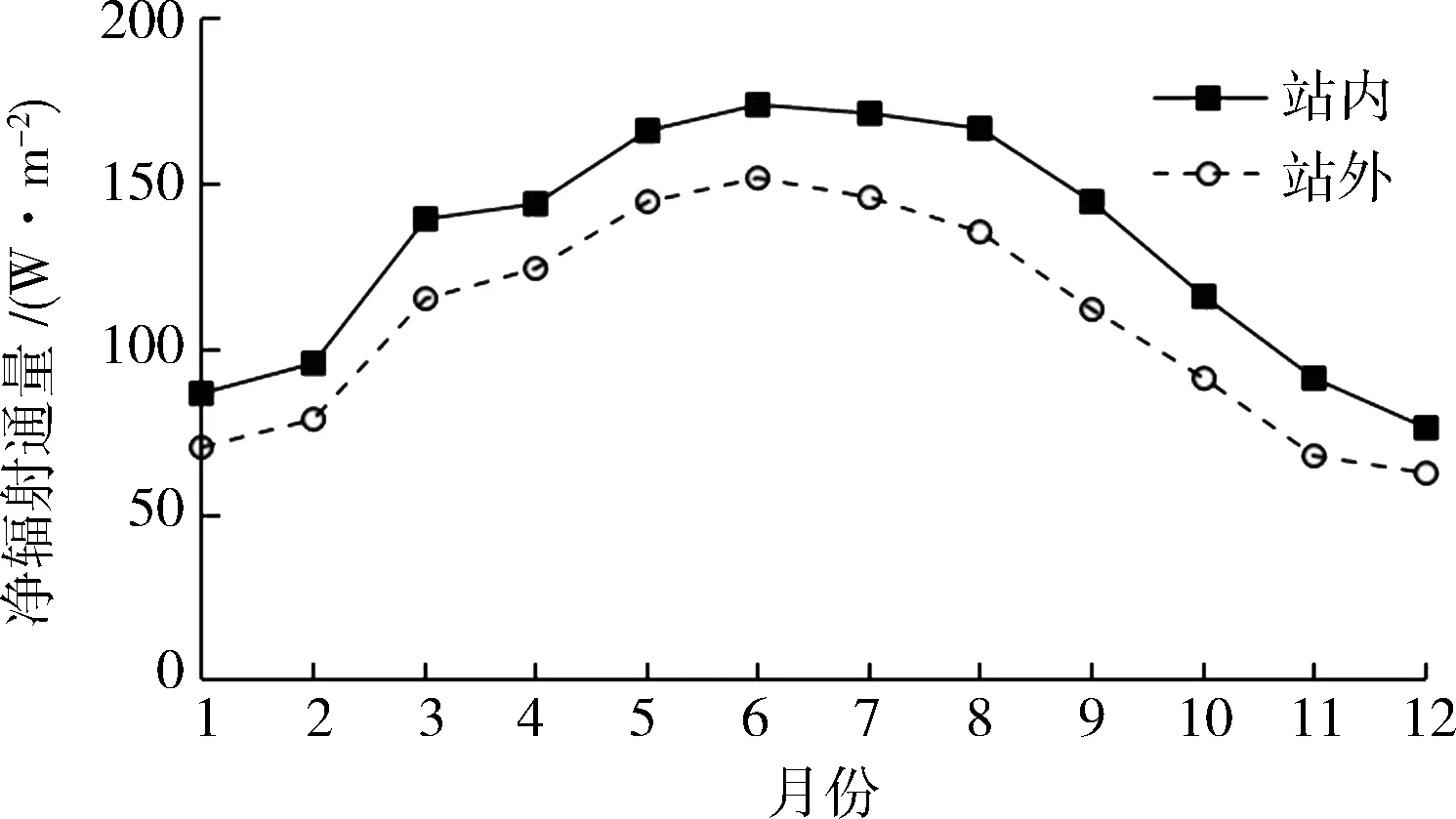

光伏電站站內外氣溫和凈輻射通量存在差異[9]。格爾木荒漠區光伏電站站內與站外2 m 和10 m高度氣溫監測結果(見圖1)顯示:2 m高度月氣溫差值(站內氣溫-站外氣溫)最小值(0 ℃)出現在10月份,最大值(1.1 ℃)出現在5月份,且冬季站內氣溫低于站外氣溫;而10 m高度氣溫全年各月站內均低于站外,氣溫差值變化范圍為-1.0~-3.2 ℃,其中秋冬季差值較大。站內2 m高度氣溫在5—10月高于站外,這是由于夏季太陽輻射強,白天轉換為電能的太陽輻射占比小,站內外2 m高度氣溫差異小,而晚上光伏陣列(一般高度3~4 m)在2 m高度起到了絕熱保溫作用,站內氣溫下降較少;10 m高度氣溫各月站內均低于站外,這是因為白天太陽能板將部分太陽輻射轉化為電能,導致氣溫降低,而光伏電板高度遠低于10 m,晚上無法起到絕熱保溫作用,站內外氣溫基本無差異所致。光伏電站內外凈輻射通量年內月變化也呈現先增加后減小的趨勢(見圖2),站內凈輻射通量大于站外,站內年平均凈輻射通量與站外的比值為1.32,表明光伏電站是一個能量匯[10]。

圖1 光伏電站站內與站外不同高度月氣溫差值變化

圖2 光伏電站站內與站外凈輻射通量月變化

光伏陣列對空氣濕度影響較小,研究顯示,光伏電站內外的空氣濕度無顯著差異[11]。但是光伏陣列能夠改變近地表氣流方向,使風速和空氣湍流隨之變化,在擋風阻沙的同時影響空氣濕度,也在一定程度上影響溫室氣體在近地表的分布。

干熱河谷區氣候特征與西北荒漠區類似,具有濕度小、蒸發大、日照充足等特點,此外夏季氣溫偏高、降雨集中,在該區域進行光伏開發,一定程度上會增加光伏陣列下的空氣溫度和濕度,然而其對空氣濕度和氣流的具體影響尚不清楚,未來需要開展進一步觀測研究。

2.2 影響土壤理化性質

光伏電站建設和運營影響周邊土壤理化性質(見表3)[12]。光伏電站建設期的施工活動會改變原有土壤結構和地貌,導致地表裸露,極易引發水土流失,破壞地表生態環境。光伏電站建成后,光伏陣列減少了太陽對地表的輻射,加之其絕熱保溫作用,光伏電站內土壤溫度日變化小于站外,進而導致土壤有機碳分解和呼吸速率表現不同[13]。光伏陣列改變了土壤含水量分布特征,不同位置土壤含水量的變化與土壤離光伏陣列覆蓋區的距離有關。在光伏陣列覆蓋區,站內遮陰區與未遮陰區土壤含水量無顯著差異,而兩者與站外土壤含水量差異顯著。站內土壤含水量明顯升高,距離光伏陣列覆蓋區越遠,土壤含水量受到的影響就越小。光伏陣列的太陽能電池板對大氣降水和太陽輻射的遮擋作用,造成土壤水分通道堵塞,導致土壤容重增加[14]。光伏電站建設在一定程度上影響了不同位置土壤的化學性質,光伏電站內遮陰區和未遮陰區的土壤速效磷和速效鉀含量顯著高于站外區[12],而站內遮陰區的pH值和電導率小于未遮陰區和站外位置。這是由于光伏陣列降低了土壤水分蒸發,減少了土壤表層鹽分積累。光伏電站內部土壤含水量高于站外,促進了站內植物生長,站內植物生物量高于站外,而枯落物分解后歸還土壤,土壤養分也會隨之增加。

表3 光伏電站不同位置土壤理化性質

干熱河谷區土壤類型以燥紅土為主,土層薄,結構差,抗蝕抗沖能力弱,極易遭受侵蝕。目前關于該地區建設光伏電站后土壤性質變化規律的研究鮮有報道。光伏電站建設可能會導致土壤總孔隙度和毛管孔隙度減小,土壤容納雨量和入滲能力下降,地表徑流量增加。此外,光伏發電項目一般占地面積較大,而干熱河谷區夏秋季節降水較多,易造成大面積水土流失。在開展干熱河谷地區光伏開發環境影響評價工作時,需要更加關注光伏電站建設前后土壤理化性質的變化和對土壤侵蝕的影響。

2.3 影響植被生長和生物多樣性

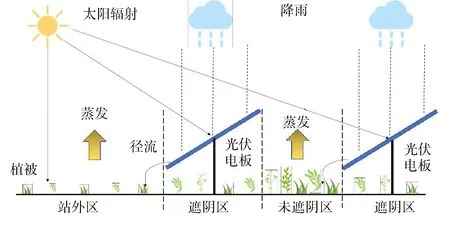

光伏電站建設改變了局部氣候、土壤等生境條件,間接影響周邊植被生長,如高度、蓋度、生物量等表現出差異(圖3)。光伏電站建設期,施工活動破壞植物生長環境,一定程度上抑制了植物生長發育。光伏電站運營期間,光伏陣列影響周邊植物生長,表現為光伏陣列間的植被高度和生物量顯著高于陣列下方[15]。在光伏陣列前后方,由于光伏陣列對太陽輻射的遮擋,土壤水分蒸發減少,因而提高了近地表草類植物成活率,其生物量略呈增加的趨勢[16]。

圖3 光伏陣列對植被的影響示意

光伏電站建設切割了原有景觀,導致環境破碎程度加大,自然景觀和生物多樣性降低[17]。在光伏電站建設期,施工中對地表植被的清理和擾動,使植物種類和數量減少,區域生物多樣性降低;在光伏電站運營期,光伏電板正下方的物種豐富度指數、多樣性指數及均勻度指數等均顯著低于電板的前后檐以及自然植被群落[18]。此外,光伏電站內植物群落內部的種間競爭和互利共生等作用,導致種群結構發生變化,一定程度上影響了生物多樣性[9]。

特殊復雜的地理和氣候環境造就了干熱河谷區植被的典型性和稀有性,導致區內植物群落結構單一,主要以大面積禾草草叢分布為主,稀散分布喬木和灌叢。同時干濕交替的氣候和頻繁的人類活動,加劇了干熱河谷植被的脆弱性。干熱河谷區光伏電站建設對本土植被生長發育的影響機理尚不明確,生物多樣性的時空變化特征未知,有待進一步研究。

3 光伏電站植被恢復模式探討

3.1 現有的光伏電站植被恢復模式

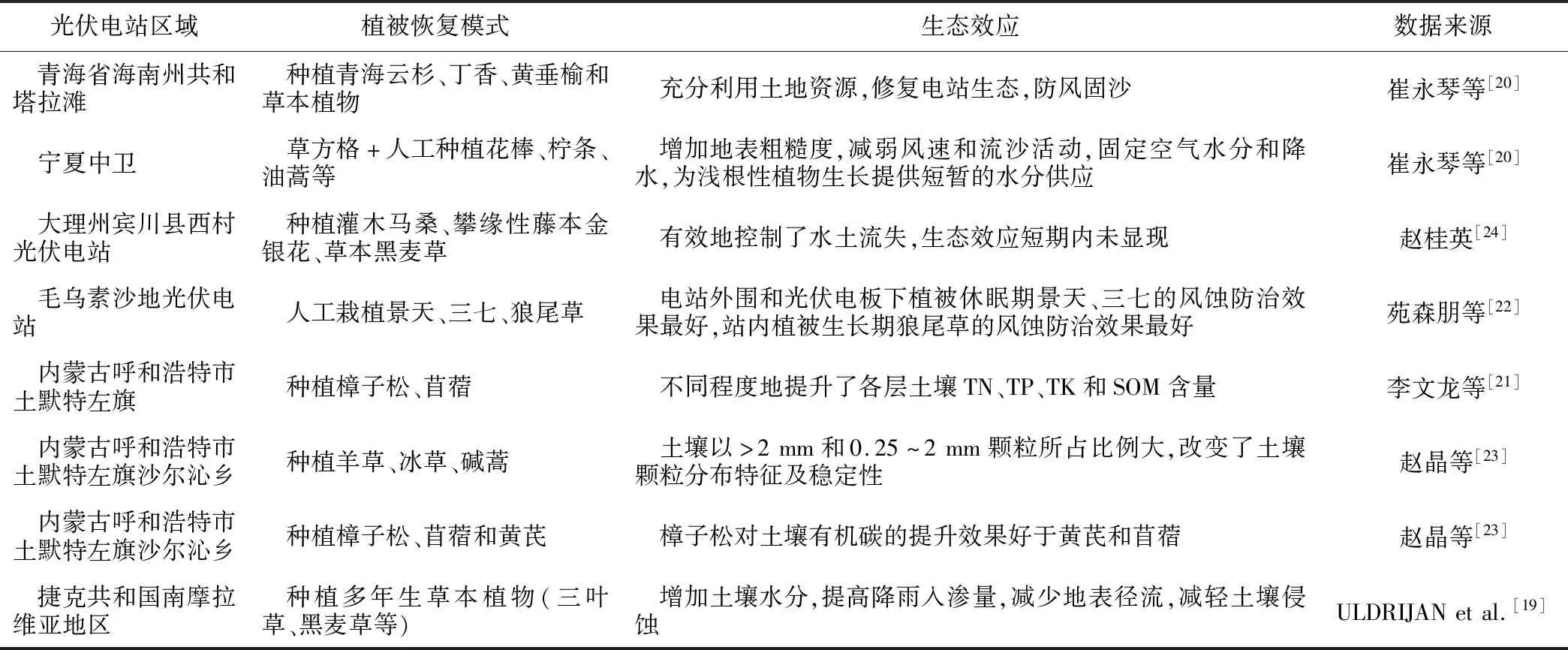

光伏電站區采取植被恢復措施,可以改善土壤結構,提高土壤養分含量,有效減少水土流失。不同植被恢復模式適用條件不同,其生態環境效應也表現出差異(見表4)。自然恢復模式植被恢復周期長,適用于光伏電站運營期擾動小且降雨較多的地區。人工種植模式可以加速光伏電站內的植被修復進程,適合在生境脆弱的地區[19]。例如,在光伏電站辦公區種植青海云杉等喬木和在光伏陣列中間種植鄉土草種,不僅可以高效利用土地資源,而且具有水土保持作用[20-21]。對于風沙活動劇烈的干旱半干旱區,通過布設方格種植草類進行光伏電站植被恢復,能夠減弱站區的風沙活動,同時保持土壤含水量,為草類生長創造條件。

表4 光伏電站區不同植被恢復模式的生態效應

不同植被對環境的適應性存在差異,光伏電站植被恢復時應優先選擇本土植被。在西北草原地區,天然草地恢復模式的長期效果最好,而種植苜蓿(MedicagoSativaL.)可以在短期內提高土壤全氮和有機碳的含量[21-22]。在西北草原和其他地區,草本和灌木復合配置,如狗尾草[Setariaviridis(L.)Beauv.]、花棒(Corethrodendronscoparium)、檸條(Caraganakorshinskii)、油蒿(Artemisiaordosica)等復合配置,可以增加土壤孔隙度,增強土壤入滲能力,提高土壤養分含量,改善電站區生態環境。在內蒙古光伏電站周邊區域,人工種植沙丘植被樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolica)能夠提高土壤固碳作用,且固碳作用隨著恢復年限增加而增加[23]。研究發現,在賓川縣西村光伏電站進行植被恢復時,種植灌木馬桑(Coriarianepalensis)、攀緣性藤本金銀花(Lonicerajaponica)、草本黑麥草(LoliumperenneL.)等鄉土植被可以減少水土流失[24]。

3.2 干熱河谷區光伏電站植被恢復難點

目前國內關于光伏電站植被恢復模式的研究主要集中在西北荒漠和草原地區,采用的植被恢復模式并未充分考慮水資源的合理高效利用,也未有效利用降水和光伏電板清洗水。云南干熱河谷區太陽輻射量豐富,適合開展光伏發電項目,但是由于干熱河谷區氣候特殊和生態脆弱等特點,光伏發電項目建設可能對生態環境影響較大,因此在光伏電站建設中植被恢復面臨諸多挑戰,具體如下:

(1)水熱不均衡,植被生境脆弱。干熱河谷區蒸發量大,降水少且高度集中,干濕季明顯。除耐受干旱環境脅迫的優勢植物種外,其他植被抗逆性差,成活率低。

(2)極易發生土壤侵蝕,伴隨土壤養分流失。干熱河谷地區土壤發育于不同巖性母質,土層稀薄,土壤入滲率低,加之兩側山高坡陡,易發生土壤侵蝕,且在地表徑流作用下土壤養分易流失;同時土壤養分含量少,缺少植被生長發育的營養元素,制約植被的生長。

(3)光伏發電項目建設會改變局部小氣候,傳統植被恢復模式有待驗證。光伏電站建設可能會改變局部小氣候,導致土壤溫度和濕度發生變化,光照輻射也產生差異,而干熱河谷區鄉土草類能否適應局部小氣候未知,因此采用鄉土植被恢復原有生境,其適應性和恢復效果也有待驗證。

4 干熱河谷區光伏開發的植被恢復建議

與其他地區光伏電站區類似,快速地恢復被破壞的地表植被、減弱土壤侵蝕也是干熱河谷區光伏電站建設迫切需要解決的問題。基于干熱河谷區的氣候和土壤植被等特征,因地制宜實施植被措施,才能最大限度降低建設活動對區域生態環境的影響。為此,筆者針對干熱河谷光伏電站植被恢復提出以下參考建議:

(1)植被恢復與微地形改造相結合。在較大坡度(>20°)荒地上進行光伏開發,可以采用帶狀穴植生物籬墻,并種植香根草、新諾頓豆等覆蓋性能好、固氮保土能力強的抗旱性草種。在光伏電站周邊荒坡地可采用竹節溝和魚鱗坑進行微地形改造,種植適應性強的喬木,其生長速度快,能夠起到保持水土的作用。

(2)種植鄉土優勢草類。干熱河谷土壤貧瘠,炎熱干旱天氣突出,在光伏電站區宜選種優勢鄉土草類,以有效地減輕水土流失,提高降雨利用率。

(3)采取集水保水措施與多年生草本配置。干熱河谷區旱季降水少,蒸發量大,在植被恢復過程中首先要考慮雨水和電板清潔用水的收集,為植物生長提供補給。在電站區種植多年生草本,通過保水劑、覆草、覆膜等不同組合措施,保持土壤水分,提高水分利用率,可促進草本植物生長,從而提高植被恢復效果。